浅谈大学生创新创业竞赛体系的构建

胡 霞

浅谈大学生创新创业竞赛体系的构建

胡霞

(重庆工商大学融智学院管理工程学院重庆401320)

文章提出构建以衔接大学生“学科专业能力提升”和“创新创业能力提升”为目标、以创新创业中心为统筹、以创新创业竞赛为抓手的“院—校—省/市—国家”四级层次赛事和“基础—培育—孵化”三级导师团队,以及“大一到大四”梯度学生团队的创新创业竞赛体系,通过这个体系实现创新型和应用型人才培养。

创新创业;创新创业教育;创新创业竞赛;竞赛体系

国家处于转型期,把创新放在国家五大发展理念的首要位置,而学校作为人才培育的基地和人才输出源头,国家对高校的创新创业教育给予高度的重视。创新创业竞赛是学校创新创业教育成果的检验手段之一,也是检验学生专业学科知识掌握情况和运用能力的方式之一。因此,创新创业竞赛是学校开展创新创业教育的核心环节,也是推动高校人才培养向应用型、创新型转型,以及实现学生“学科专业能力提升”和“创新创业能力提升”双目标的关键。

1 我国高校创新创业竞赛存在的问题

目前,高校的创新创业竞赛主要存在以下问题:(1)重视程度低。现实中过分强调学生“创业实践”的地位、注册企业的数量的地位,对创新创业竞赛关注较低,重视不够。(2)竞赛分散。各高校创新创业竞赛分散于各个专业、二级学院、学校教辅机构等,难以形成规模效应。(3)未成体系。赛事种类繁多,级别参差不齐,有的甚至只针对一个专业。致使难以进行标准化、专业化和品牌化的竞赛体系建设。(4)学生和教师的参与意识低。主要表现在两个方面:一是学生参与创新创业活动的意愿低[6];二是教师带领学生参赛的积极性不高。

2 创新创业竞赛体系的构建思路

理念是一切行动的先导,所有的改革都产生于新的理念。因此,创新创业竞赛体系的构建也应始于创新创业教育理念的改变,即创新创业教育是为了培养更多“进行创业的学生和孵化更多的创业团队”的理念,向“全面提升全校师学生的创新创业意识和能力”的理念转变。用科学的创新创业教育理念统筹和指导创新创业竞赛体系的构建、实施和评价[2]。

2.1 从单一创新创业竞赛走向创新创业竞赛系统

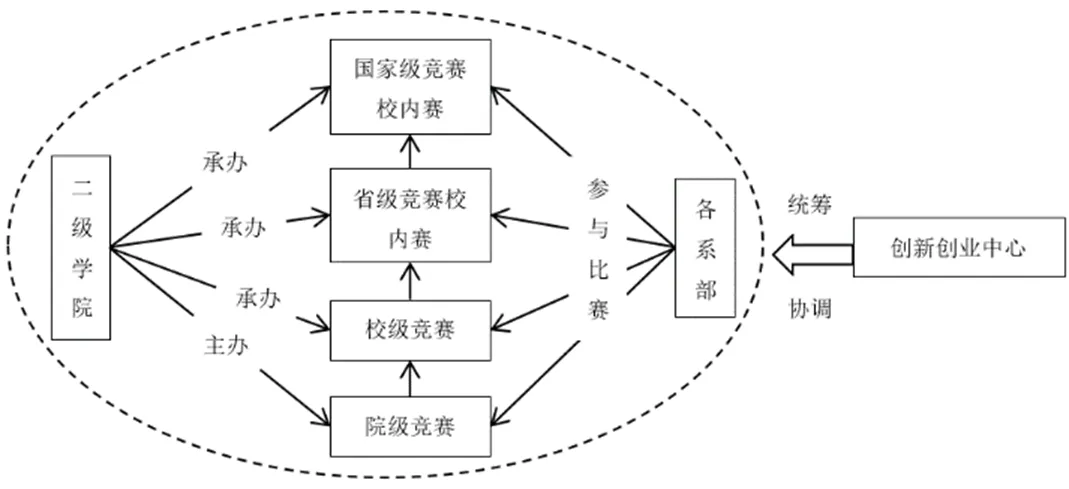

目前,创新创业竞赛分散于各个教学机构和教辅机构,各类竞赛之间是相互独立的,各级竞赛举办机构存在交叉的状态。因此,出现竞赛不能进行统筹管理的问题。鉴于此,确立院级、校级、省级、国家级的四级竞赛层级,构建创新创业中心统筹创新创业竞赛(如图1所示)。

图1 创新创业竞赛体系构建后的竞赛组织运行图

创新创业竞赛系统,通过成立独立的创新创业中心,对全校各级竞赛进行以下几个方面的统筹和协调:(1)竞赛种类统筹。取消原来系部各专业举办的创新创业竞赛,专注于参与校级、省级和国家级竞赛。(2)竞赛层级统筹。确定国家级竞赛→省级竞赛→校级竞赛的层级关系,举办与省级和国家级竞赛相衔接的校级竞赛。(3)竞赛举办机构统筹。由创新创业中心统筹,招募竞赛承办方(主要是各二级学院),所有的经费预算和支出由创新创业中心进行管理。

2.2 进行创新创业类竞赛分类设计

创新创业类竞赛设计思路:(1)竞赛目标。实现学生“专业学科能力”和“创新创业能力”提升。(2)竞赛层次。以国家级、省级竞赛为出发点,设计与国家级和省级竞赛相衔接的校内赛。(3)竞赛分类。根据竞赛项目类别的不同,划分为创意类竞赛(如学术型、社会调研报告型创新创业竞赛)、创新类竞赛(如科技创新类竞赛)、创业类竞赛(如“互联网+”创新创业大赛,需要进行企业运营分析和模拟的竞赛)。

2.3 形成学生参赛项目梯度培育团队

目前,学生在参加每一种赛事都单独创作一个作品,在参加竞赛过程中不断重复作品创作的所有步骤,没有持续打磨和完善同一作品去参加同类别赛事的意识。最终导致参赛作品质量不高,参赛成绩不佳,参赛积极性受影响的恶性循环。因此,需要积极引导学生建立针对某一类(不是某一种)赛事,同一作品进行持续培育的团队。并建立从大一到大四的梯度团队成员结构,大四毕业退出,大一新生进入的一个连续发展的竞赛团队,保正参赛团队的相对稳定性和参赛作品的持续培育。

2.4 组建创新创业三级导师团队

由于创新创业竞赛种类繁多,且涵盖的学科知识面广,致使学生参加不同种类竞赛频繁更换导师和导师为学生提供全方位指导存在困难的情况。因此,围绕“双衔接”目标,参与竞赛种类的不同,组建三层次导师团队:(1)基础层—本专业导师。主要为学生团队提供本专业相关理论知识的指导。(2)培育层—双师型导师。主要为进入校级竞赛复赛、省级初赛的团队配备双师型导师团队,为其提供项目策划、项目评估、市场分析、经营管理、政策法规等方面的咨询和指导。(3)孵化层—企业界导师。对参加省级复赛到参加国家级竞赛的团队,主要提供参赛项目实践效益评估、投融资可能性、未来发展潜力等方面的实践指导,以及为有孵化意愿的学生团队提供指导。

3 小结

本文以衔接大学生“专业学科能力”和“创新创业能力”提升为双目标导向的创新型和应用型人才培养为出发点,提出了创新创业竞赛体系的构想,确立院级、校级、省级、国家级的竞赛层级,构建创新创业中心为统筹的创新创业竞赛体系,形成一个学生参赛项目梯度团队培养模式,以及建立三层次的创新创业导师团队。

[1]刘伟.高校创新创业教育人才培养体系构建的思考[J].教育科学,2011,27(5):64-67.

[5]马永斌,柏喆.大学创新创业教育的实践模式研究与探索[J].清华大学教育研究,2015,36(6):99-103.

[3]刘艳,闫国栋,孟威,权宇彤等.创新创业教育与专业教育的深度融合[J].中国大学教学,2014,(11):35-37.

[4]钱小明,荣华伟,钱静珠.基于导师制下“大学生创新创业训练计划”教育的实践与思考[J].实验技术与管理,2014,31(7):21-24.

[5]王占仁.“广谱式”创新创业教育的体系架构与理论价值[J].教育研究,2015,(5):56-63.

[6]居占杰,刘洛彤.创新创业教育背景下大学生创新能力培养问题研究[J].湖南师范大学教育科学学报,2016,15(2):71-75.

[7]巩丽霞.应用型高校本科教育改革的思考-基于创新创业教育与专业教育相结合的探讨[J].国家教育行政学院学报,2011,(9):43-46.

[8]林晓丹.构建以提升职业能力为核心的创新创业教学体系——以闽江学院为例[J].教育评论,2017,(1):75-78.

重庆工商大学融智学院教育教学改革重点项目:“大学生创新创业竞赛体系的构建与实践研究”(NO:2017006E)的阶段性成果。

胡霞(1988- ),女,四川人,硕士研究生,教师,研究方向:创新创业教育。

10.3969/j.issn.2095-1205.2019.02.25

G647.38

C

2095-1205(2019)02-46-02

——生态学

——马克思主义学科