生源差异如何影响博士学位论文质量?

——基于全数据的研究

郭海燕,刘春荣,张志斌

(1.北京师范大学 研究生院,北京 100875;2.北京联合大学 师范学院,北京 100101)

大量研究[1-10]表明,生源质量是博士生培养质量保障体系的基础。博士学位论文是获得博士学位的代表性成果,其质量是衡量博士生培养质量的核心指标。

为提高博士学位论文质量监控力度,北京师范大学(简称:北师大)从2013年开始将全部博士学位论文委托教育部学位中心,实施第三方平台匿名评审制度。匿名评审不仅增强了博士学位论文评审的客观性、公正性,同时,也极大地提高了评审的信息化管理水平,为运用评价结果监测和评估招生和培养质量提供了可能。五年来的全校博士学位论文评审结果比较完整地反映出了博士生教育质量,为深入分析博士生教育质量与各影响因素之间的关系奠定了实证研究基础。本研究分析生源差异与博士学位论文质量的关系,为有效进行生源甄别,提升生源质量,进而最终提升博士研究生培养质量提供更加科学的招生政策依据。

一、概念界定

(一)生源差异

生源差异即博士生入学时生源信息的差异性,生源信息包括入学成绩、学科类别、性别构成、录取方式、录取类别、考生身份、前置学校等。其中,入学成绩因博士研究生入学方式与考核方式多样化,不便对比,不作为本文分析指标。前置学校与博士学位论文质量关系的实证研究见文献[11],性别差异另文讨论,纳入本文分析并需要解释的生源信息概念有:

1.学科类别,按照学位授予类型及北师大学科规模的特点,划分为理工科、社会学科、人文学科三大类别。其中,理工科包括理学、工学;社会学科包括教育学、经济学、管理学、法学;人文学科包括文学、历史学、哲学、艺术学。

2.录取方式,指获得博士入学资格的方式。分为统一招生录取的博士生(简称统招生)和非统一招生录取的博士生(简称非统招生)。非统招生又包括硕博连读生和本科直博生。其中,硕博连读生指招生单位从本单位已完成规定课程学习,成绩优秀,且具有较强创新精神和科研能力的在学硕士生中择优遴选博士生的招生方式。本科直博生是指直接从高水平大学中非常优秀的应届本科毕业生中选拔,直接以博士生身份攻读博士学位的招生方式。

3.录取类别,具体分为非定向和定向生两种。非定向生是指招生时不确定未来的工作单位,一般是脱产全日制就读;定向生指招生时即已通过合同形式明确其毕业后的工作单位,一般是在职攻读。

4.考生身份,指该生在博士入学前的身份。本研究对其分为四类,第一类:应届生类,包括应届本科毕业生、应届硕士毕业生、硕博连读生;第二类:未就业类,指考取博士研究生前无固定职业;第三类:教学科研类,包括高校教师、科研人员、其他专业技术人员;第四类:其他类,包括行政管理人员、商业服务人员等其他在职非教学科研人员。

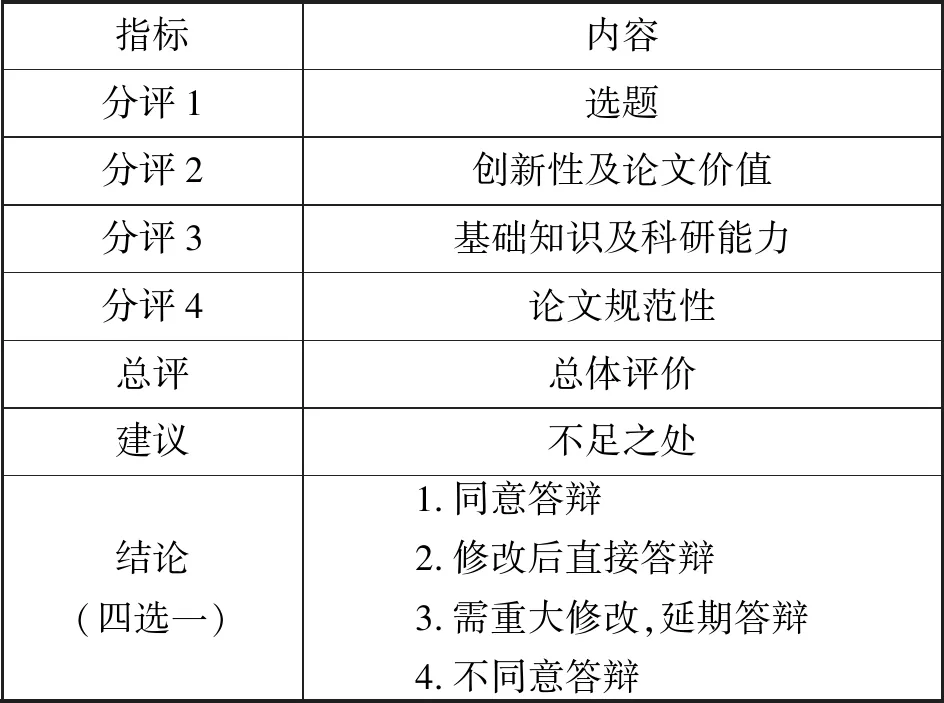

(二)博士学位论文质量

博士学位论文的评审制度是博士学位授予的重要质量监控措施和手段,在《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》中有明确规定,具体实施办法及要求各校略有差异。北师大的匿名评审方式是优先选择一流高校、一流学科的专家,按照论文的学科、专业、研究方向,每篇论文匹配三位相关领域专家,根据“论文评阅书”评审指标体系规定内容(见表1),

表1博士学位论文评审指标体系简表①

指标内容分评1选题分评2创新性及论文价值分评3基础知识及科研能力分评4论文规范性总评总体评价建议不足之处结论(四选一)1.同意答辩2.修改后直接答辩3.需重大修改,延期答辩4.不同意答辩

对论文从分评1到分评4,再到总体评价,做出“优秀、良好、一般、较差”的等级评价。以上述等级评价为依据,最终做出是否同意答辩的结论。根据《北京师范大学学位授予工作细则》规定,对于三份评审意见均为全部“同意答辩”方为通过评审。

北师大五年匿名评审实践以及文献[5,12]对匿名和非匿名评审对比结果都表明,匿名评审使专家更加客观地评价学位论文,评价结果能够相对客观地代表学位论文质量。

二、研究方法

(一)数据汇总

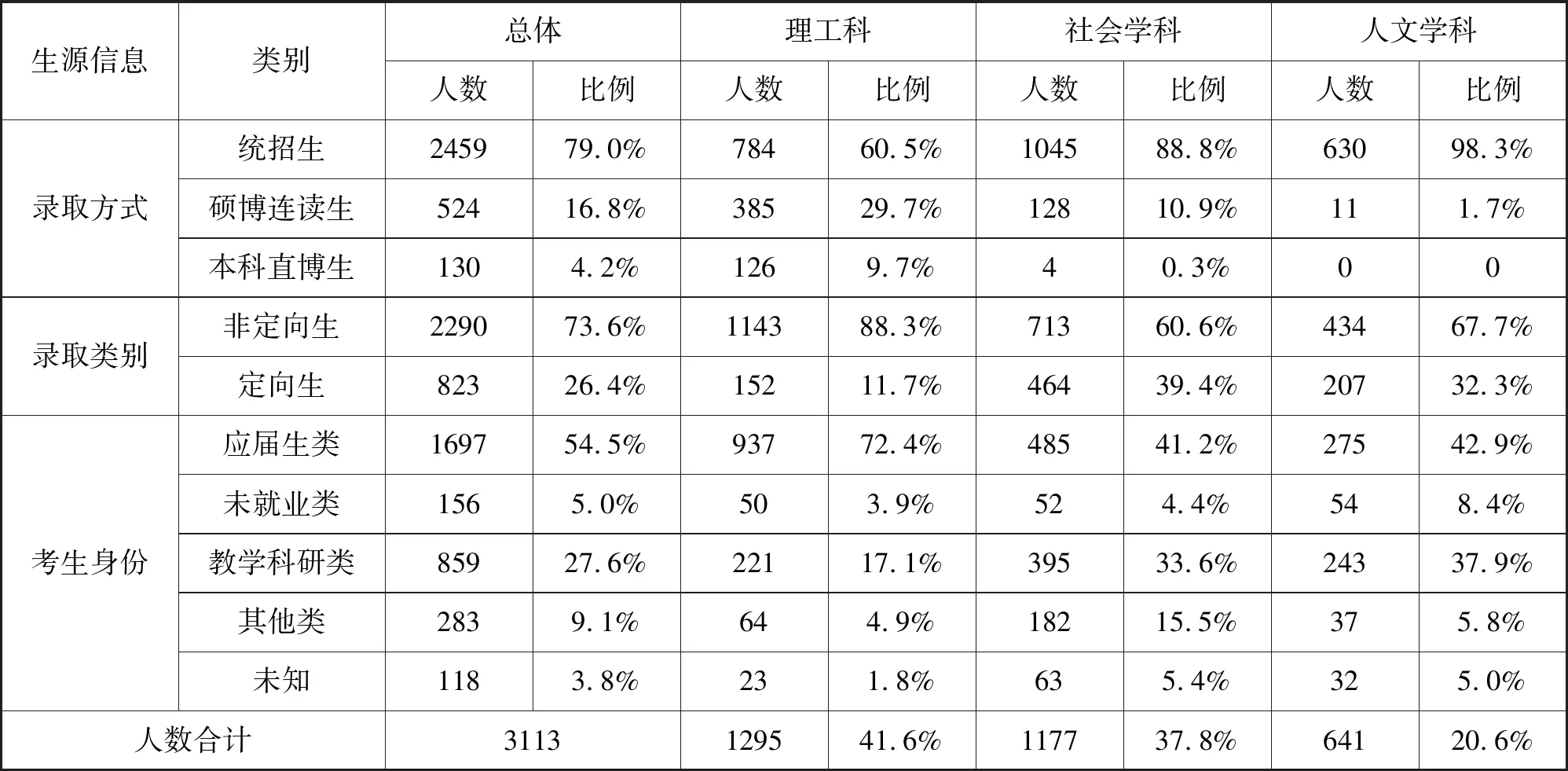

本研究数据来源于北师大2013年6月~2017年6月共计9个学期的3302篇博士学位论文评审结果,并匹配每位博士生的生源相关信息,形成了3302条博士生生源信息与学位论文评阅信息数据。鉴于同等学力和留学生招生和培养方式特殊,且人数相对较少,数据处理时进行剔除。经整理,最终形成了涉及34个培养单位,30个一级学科,共计3113条有效数据的“生源与论文评阅数据库”,基本信息情况见表2。

(二)数据处理

为便于定量分析,本文对总体评价和分项评价中“ 优秀、良好、一般、较差”四类评审意见分别赋值为:10、8、6、4分。这样,三份评审意见的赋值之和即代表论文评阅的得分,每篇论文的三份评审意见总评、每项分评分数在12~30分之间。分数越高,代表论文质量越好,反之亦然。

(三)分析方法

本文采用定量研究方法,借助SPSS Statistics 23统计软件进行分析。主要的分析方法为描述性统计、假设检验等。

三、数据分析

通过SPSS对论文总体评分进行统计分析,结果服从正态分布。下面,依次从录取方式、录取类别、考生身份几个与生源紧密相关的方面,按照论文总体情况、分学科具体情况,逐一进行分析。

(一)录取方式

录取方式按照统招生、硕博连读生和本科直博生三类分析。主要区别在于博士生的入学选拔方式不同,假设这种差异会对论文质量产生影响。

表2 生源与论文评阅数据库基本信息

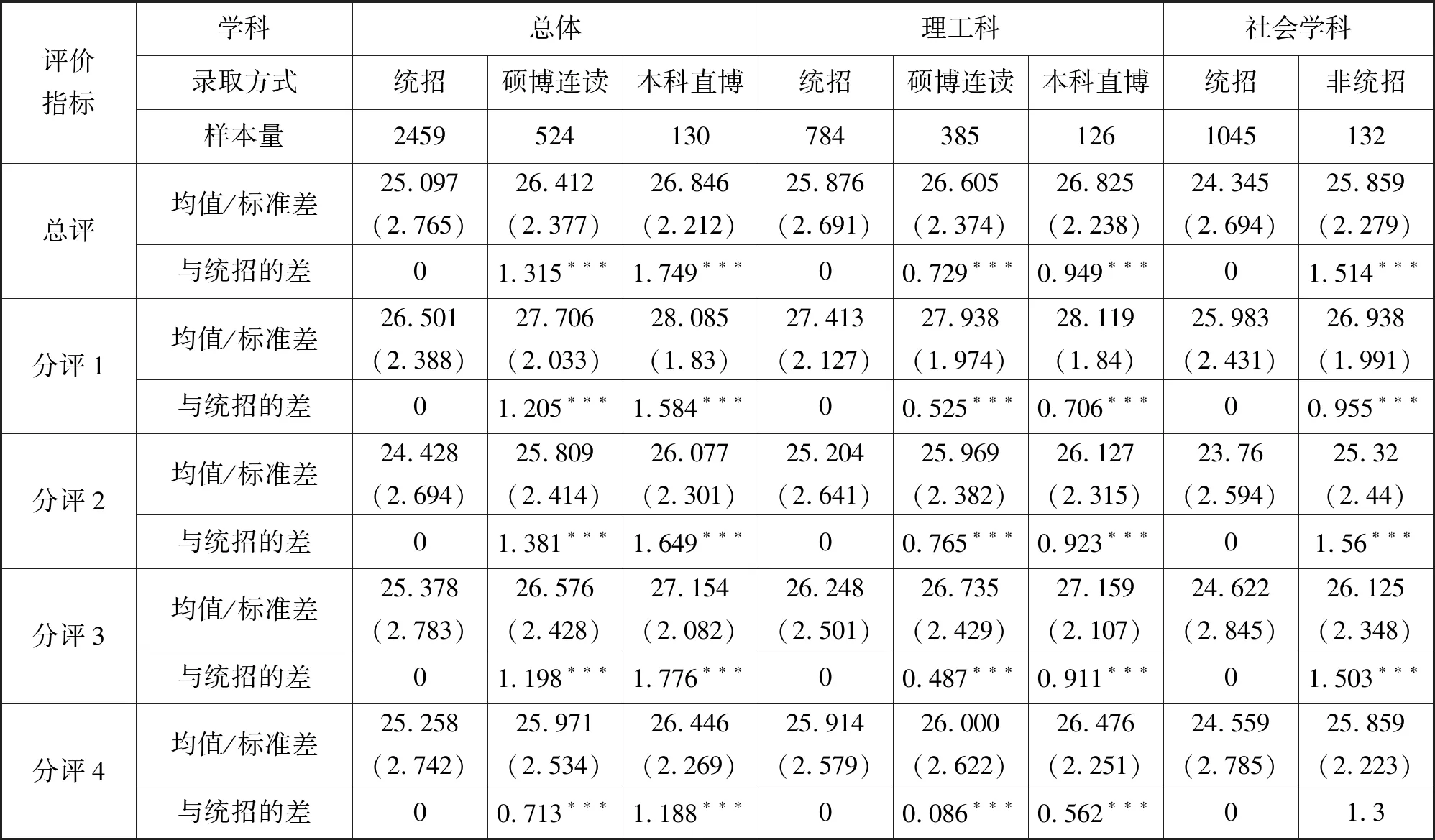

1.总体分析

从描述性统计结果来看,总体的总评、分评得分均为本科直博>硕博连读>统招生(见表3)。通过单因素方差分析ANOVA可知,无论总评还是分评各项均为p=0<0.01,说明硕博连读生和本科直博生分别与统招生在论文总评和分评中均具有高度显著差异。为了进一步了解三种不同录取方式之间的差异性,由于方差不齐性,做Tamhane事后多重检验。结果显示,不同录取方式的总评与分评差异性,主要源于硕博连读、本科直博生分别与统招生之间的差异,本科直博生与硕博连读生之间无显著差异。

表3 录取方式与论文质量差异的描述统计与单因素方差分析

注:*表示在0.10水平上显著,即有显著差异趋势;**表示在0.05水平上显著,即有显著差异;***表示在0.01水平上显著,即有高度显著差异,下同。

2.按学科类别分析

理工科,分析结果与总体一致,其中:硕博连读生与统招生p=0.000<0.01; 本直博生与统招生p=0.021<0.05;而硕博连读生与本直博p=0.109。

社会学科,本科直博生只有4人,因此,将硕博连读与本科直博生两种生源类型合并为“非统招生”进行分析。结果显示,除了分评4规范性之外,总评、分评1~3均为p=0<0.01。说明在社会学科中,不同的录取方式在论文总评和选题、创新性及论文价值、基础知识及科研能力方面得分中均有高度显著差异,非统招生显著优于统招生。

人文学科,没有本科直博生,硕博连读生所占比例也极小(1.7%),尽管描述性分析结果显示硕博连读生>统招生;但是,总评和三个分评均p=0.376,差异极不显著;另外,统计效率较低,不能说明问题。

(二)录取类别

录取类别即非定向生与定向生的差异,主要区别在于博士生学习与研究投入的时间与精力不同。假设这种差异会对论文质量产生影响。

1.总体分析

从描述性统计结果来看(见表4),非定向生论文总评与各项分评得分明显高于定向生,而且标准差较低。为了更好的观察录取类别差异对学位论文质量的影响的显著性,进行独立样本t检验。结果无论总评还是各项分评均为p=0<0.01,表明不同录取类别博士生的论文质量的差异高度显著。说明从总体来看,非定向生论文质量显著优于定向生,而且稳定性较好,个体差异性较小。对定向生中的教学科研类和行政服务类论文评分进行方差分析,这两个类别的论文质量有明显差异。即定向生的标准差大于非定向生,主要源于教学科研类定向生论文质量与其他类之间的显著差异。

2.按学科类别分析

为深入观察产生差异的学科原因,按照同样分析方法,分不同学科类别进一步进行分析(见表4)。从各学科类型的总评来看,呈现与总体相同的结果。从分评指标来看,只有理工科在分评4规范性方面、人文学科在分评1选题方面不同录取类别无差异,其他各指标均呈现高度显著或显著差异。说明不同的录取类别所表现出来的论文质量的高度差异在各学科均存在。

表4 录取类别与论文质量差异的描述统计与独立样本检验

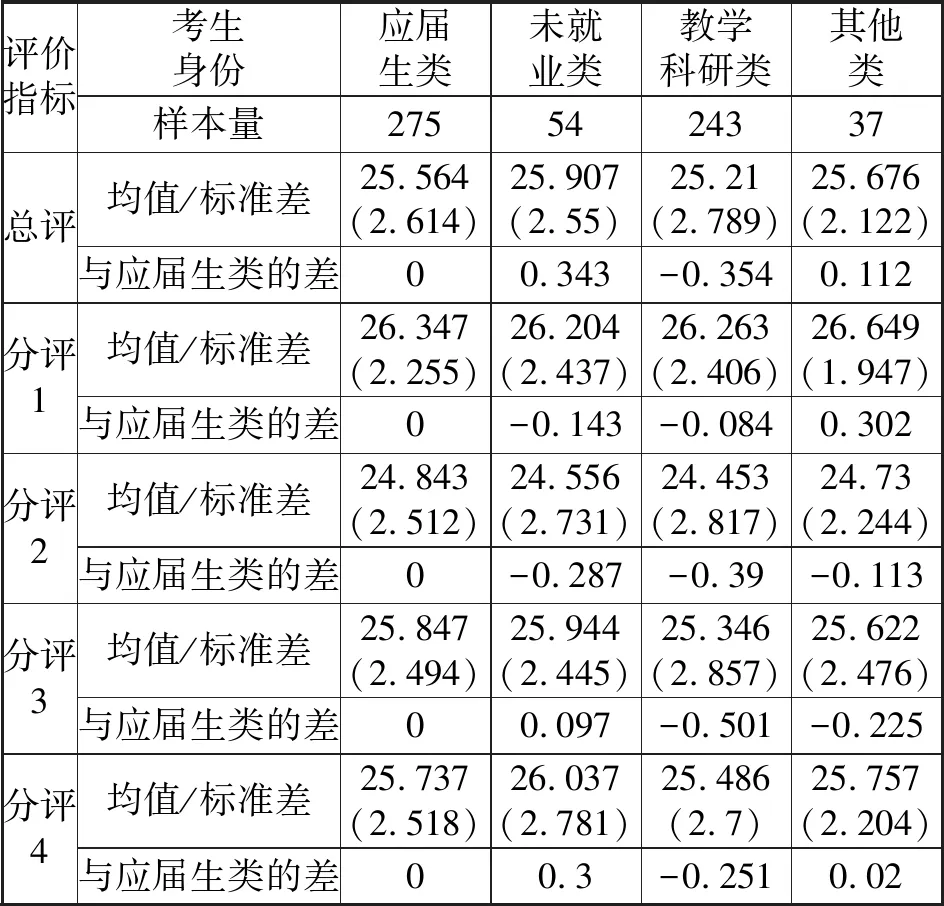

(三)考生身份

考生身份包括应届生、未就业、教学科研、其他四类。考生入学前的不同身份,是否是影响其学位论文质量的因素呢?

1.总体分析

考生身份与论文质量描述性统计结果表现出均值的差异:应届生类>未就业类>教学科研类>其他类。为考查考生身份对论文质量影响的差异显著性,做单因素方差分析ANOVA,未就业类与应届生类仅在分评1方面有显著差异,总评和其他分评没有显著差异;教学科研类与应届生类在总评和分评1~3均有高度显著差异,仅在分评4没有显著差异;其他类与应届生类在总评和分评1~3均有高度显著差异,分评4有显著差异(见表5)。为了进一步了解不同身份之间的差异性,由于方差不齐性,做Tamhane事后多重检验。结果表明,应届生与未就业类之间无显著差异p=0.236,教学科研类和其他类之间也无显著差异p=0.123;应届生与教学科研类和其他类均有极显著差异p=0.000;未就业类与教学科研类p=0.021和其他类(p=0.000)也均有显著差异。即分为两大类别,应届生与未就业为一类,教学科研和其他为一类,类别之内无显著差异,类别之间差异显著。

表5 考生身份与论文质量差异的描述统计与单因素方差分析

2. 按学科类别分析

理工学科与总体结果一致。

社会学科,也是分为两大类别,但是分类与总体不一样:第一类为应届生,第二类为非应届生。即应届生与另外三类存在显著差异,而另外三类之间完全不存在显著差异(p>0.1)。

人文学科,四个身份类别无论总评及分评均为p>0.1,说明不同的考生身份总评及各分评完全不存在显著差异(见表6)。

四、结论与建议

高水平大学之间的竞争,始于优质生源的竞争。通过对5年博士研究生培养过程的终端输出结果——博士学位论文匿名评审数据的分析,反馈监测生源差异与学位论文质量的关系,得出如下结论,并提出了改善生源质量的建议。

表6 人文学科考生身份与论文质量差异的描述统计与单因素方差分析

1.从录取方式看,学位论文质量总体上是直博生和硕博连读生显著优于统招生,直博生和硕博连读生之间无显著差异。分学科大类来看,理工科类、社会学科类与总体结果相同,非统招生显著优于统招生;人文学科非统招生人数极少,且与统招生差异不显著。

直博生和硕博连读生属于“长学制”培养的博士生。根据高水平人才成长规律和成熟的欧美国家博士生培养经验,实施“长学制”博士生培养模式更符合高层次人才的学习规律和成长曲线,更有利于达成研究型大学培养高层次创新人才的目标。从科研工作本身而言,长期规划的项目目标更能激发研究者原始创新的本能和形成持续创新的动力机制。因此,“长学制”的博士生培养模式沿袭了科研工作本身的特性,可以激发初入门研究者的创新激情,并通过后期合理的科研阶段规划,在科研工作中逐步培养持续的创新动力和夯实知识基础,并最终完成一个成熟科研工作者的成长周期[1]。特别是在理工科类还应加大本直博的招生体量。但是,从北师大5年学位授予数据看,总体中“长学制”的非统招生仅占21.0%,理工科类中占39.4%,社会学科类中占11.2%,人文学科类中仅占1.7%。因此,应大力度提高硕博连读和本科直博生招生比例,一是要确保选出有学术潜力的科研人才;二是要倡导基础研究与前沿研究相结合,用扎实的学术研究作风培养博士生,做好科研。

2.从录取类别看,无论是总体还是分学科分析,非定向生的博士学位论文质量显著优于定向生。而且,非定向生在论文质量方面的稳定性也较强,个体差异性相对较小。

博士研究生通常要经历较长时间的深度学习和潜心研究过程,这个过程伴随着痛苦的煎熬和奋斗。因此,要能耐得住寂寞,沉得下心,才能有望做出创新成果。定向生大多是在职学习,工作性质与博士研究内容相关性不大,投入研究工作的精力、进行深入研究和探索的程度都有限。况且,还不能全程参与导师或导师组进行研究讨论、再研究再讨论的学术能力提升活动,广泛参与国内外学术交流的机会也很少,得不到全方位的、系统的学术训练。因此,在博士招生中,除特殊专项外,应进一步降低定向生的比例。从学校5年学位授予数据中看出,定向生比例过高(26.4%,见表2),特别是社会学科类(39.4%)和人文学科类(32.3%)定向生所占比例更高,对保障博士生培养质量极为不利。

3.从考生入学前身份看,总体上,应届生类和未就业类之间差异不显著,教学科研类与其他类之间差异也不显著,主要是前两类与后两类之间存在显著差异。分学科大类来看,理工与总体结果一致;社会科学类是应届生与另外三类之间差异显著,另外三类之间无显著差异;人文学科类四类身份总评和分评均无显著差异。

未就业类大部分是考博“二战”生,博士就读期间没有在职工作的压力,入学后能全心投入博士学习和研究。因此,应届毕业生和未就业类两类的论文质量之间差异不显著。当然,从社会学科来说,还是应届生更占优势。从入学前身份看,教学科研类和其他类的论文质量之间差异也不显著。但是,当入学后这两类身份的人同为定向生时,就表现出显著差异。教学科研类一般多为高校教师、科研机构人员在职攻读博士学位,大多与专业相关,因此,在创新性和论文价值方面尚可,但可能是时间和精力方面投入有限,论文质量出现两极分化严重。其他类身份的人员,如果入学后是定向生。他们一方面有在职的工作压力,另一方面工作性质又与研究内容相关性不大,导致缺乏深入研究的训练过程,论文质量一般偏低。因此,在博士招生中,在尽量降低定向生招生比例的同时,还应严控招收定向生中非教学科研岗位人员。但是,在人文学科类,不同身份之间博士论文质量几乎没有差异,这与人文学科研究特点有关。

4.总体来看,无论什么学科,能够保障集中学习、潜心研究是博士生培养质量的关键。以此为前提,理工学科、社会学科,录取方式和入学前身份与博士学位论文质量的相关性较为显著,且质量排序类似。但是,人文学科却与之不同。人文学科是对人类的文化遗产进行学习和研究,探求人的生存价值和意义,涉及的是历史观、价值观问题,强调理解,理解人的文化生命和认识人的本质。研究方法主要是对文献的解读、意义的解释和精神心灵的感悟。论文创新始于学术修养的不断积累和人生阅历的积淀[13],取决于研究者自己体验生命、体验生活的深度和广度,实现与文献、与研究对象之间心与心的碰撞与交融,并建立起一种深度的沟通与交流,以揭示文献和研究对象所蕴含的深刻道理。相较其他学科来说,人文学科的博士研究历程更加需要经过时间和经历的历练,更加需要坐冷板凳的兴趣和勇气。而且,人文学科的思维方式是非实证性的,不需要依赖实验条件和物质条件,研究生培养的个体性的特征非常鲜明,导师与博士生之间是一种思想和学问上的师承和发展关系,学习研究特点也主要以个人性极强的自学方式为主[14],不受时空限制,因此,也就不容易受到录取方式和身份的影响。

成功与否,端赖选才。招生质量保障是博士生教育质量保障的首要环节,具有基础型、决定性的作用。博士研究生教育是精英教育,是高校科研产出的生力军。而每年的招生指标有限,国家和高校对博士生的投入成本也很大。甄选优秀者,淘汰不适者,才能有效降低教育成本的损耗,提高教育的有效性;才能助力科学研究,达成博士教育的目标。因此,如何建立更加科学的生源质量评价指标体系,从而更加有效地进行生源甄别,就成为博士研究生教育工作的关键点。本文通过对博士研究生培养过程的终端输出成果——博士学位论文的质量分析,反馈分析生源差异对博士研究生培养质量的影响,以期为建立更加科学的生源质量评价指标体系提供客观分析研究支撑。

注释:

①见:博士学位论文评阅书(北京师范大学版)。

——以绵阳师范学院环境类专业为例

——以福建某高校为例