以活动激发 促生命成长

长沙市雨花区泰禹小学数学组是一个团结协作、踏实进取、积极向上的团队。近年来,在雨花区教育局“生命化课堂”活动推进中,在学校“成长课堂”理念引领下,数学组老师秉承“和孩子们一起成长”的初心,积极探讨新课改,研究设计多种教学活动,不断学习、反思、改进和总结,形成了“教学相长”的研训方式,提高了课堂教学效率和教学研究水平,有效地促进了师生生命的和谐成长。

教学活动助力学生生命成长

《数学课程标准》指出,数学教学应引导学生在活动中学习数学,开展活动是促进学生学习的好方法。在数学教学过程中,数学组老师针对不同的教学内容,依据教学目标,研究并设计了发现型活动、应用型活动、发明型活动和拓展型活动,助力学生的生命成长。

设计发现型活动,激发学习动力。老师们针对教学内容的重难点,利用学生身边的素材设计发现型活动,让学生在活动中通过自主探究学习知识,激发他们学习的兴趣。

例如,学习“轴对称图形”这一内容时,学生很难理解对称点连线和对称轴之间的关系。为此,老师们根据四年级学生的特点,设计了游戏活动———猜猜对称点在哪里?课堂上,执教老师先带领学生初步认识对称点,学会根据对称轴找已知点的对称点的方法,然后改变对称轴的位置,要求学生找出已知点的对称点。学生通过观察、合作、探究,顺利地找出了已知点的对称点。在老师的引导下,他们还发现了对称点和对称轴之间的关系:对称点的连线与对称轴垂直,对称点到对称轴的距离相等。这样的发现型活动,因为目标明确、难点集中,学生们通过自主探究和合作,顺利地突破重难点,掌握了知识。

设计应用型活动,增加学习深度。数学组老师在课堂中,会设计一些应用型活动,让学生应用已学知识去解决问题,加深对知识的理解,拓展知识结构。

例如,在学习“平行四边形的面积”这一内容之前,学生们都已经熟练掌握了长方形的面积计算方法,也接触过转化这一数学思想方法。于是在学习“平行四边形的面积”这一课时,执教老师大胆放手,设计应用型活动,让学生运用已有的知识去研究新的知识。首先,教师出示一个平行四边形,让学生尝试计算出它的面积。学生利用所学的面积单位知识,通过数方格的办法数出平行四边形的面积,直观感受面积叠加的过程。然后,学生展示数的两种方法(不足一个的算半个和不足一个的拼成一个),联想到剪和拼的方法,再动手实践,将平行四边形通过剪、移、拼,转化成长方形。通过剪拼后得到的长方形与原平行四边形之间的联系,学生推导出平行四边形的面积计算方法。在这个过程中,学生运用自己对面积概念的理解,通过想象、动手实践,得到平行四边形面积计算公式这一新知识,同时再一次强化了对平行四边形特征的理解,深化了长方形与平行四边形之间的关联,充分体验到自主探究的乐趣,获得学习的成就感。

设计发明型活动,体验学习创新。发明型活动是指引导孩子们在学习研究中不断思考创新,得出新知的活动。这类活动能够给学生提供创新的机会,发展学生的创新思维能力。

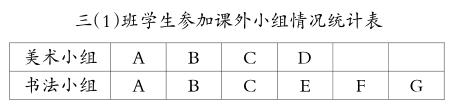

例如,教学“集合”一课,老师们设计了让孩子们画图整理数据的活动。上课伊始,执教老师创设情境:我们学校的课外活动吸引了许多同学参加,老师这儿收集了三(1)班同学参加美术、书法课外小组的情况(如下表)。参加美术小组的有4人,参加书法小组的有6人,这两个小组一共有多少人?

学生反馈:这两个小组一共是7人,并不是10人,與题目给出的条件不符,由此引发认知冲突。教师趁机引导学生把题目的意思用图表示出来,帮助解题。学生们画出各种有意思的图,经历画图分类整理信息的过程。在画图过程中,他们发现了用韦恩图比用表格表示的简明之处,体验到创新的乐趣。

设计拓展型活动,开发学习潜力。拓展型活动主要是通过活动,引导学生将知识从课堂延伸到课外,从一节课延伸到多节课,从书本延伸到生活,提高学生综合运用知识的能力。

例如,学习“长度单位测量”和“角的初步认识”的内容时,老师们整合教材,设计了拓展型活动“我的小圆柱,你能滚多远”,将课堂从教室拓展到校园。学生们以小组为单位分工合作,拿上米尺、粉笔、纸板、本子等一起到室外进行小试验。他们运用各种测量方法,通过不断调整纸板的倾斜角度,得到圆柱滚动后的不同距离,感受各种单位长度的使用范围和小组合作的快乐。在这个拓展型活动中,学生们感受到数学浓厚的趣味性,“爱思考”的种子也渐渐萌芽。这样的拓展型活动,加强了数学与生活的联系,孩子们都兴趣盎然。

教研活动促进教师生命成长

听评课,齐参与,课例研讨显成效。课例研讨是数学组的特色活动。其流程主要包括:选定内容,教材分析,集体备课,教学实践(分为第一轮试教—评课—反思—改进,第二轮试教—评课—反思—改进,或者更多次这样“车轮式”的教学),讨论总结,拓展提升。课例研讨的形式多样,可以是同一个老师多次上课,也可以是组内老师接力上阵,或者组内老师进行同课异构。不管是哪一种形式,组内老师都全员参与。通过这样的教研活动,数学组老师的教学水平和教研能力得到极大的提升,组内凝聚力也得到增强。

搭平台,挑大梁,竞赛活动亮风采。为了充分展示数学组老师的风采,学校为老师们搭建平台,鼓励老师们积极参加各种教学比赛活动。在全国、省、市级竞赛活动中,数学组老师展示的课例频频获奖。学校每年一度举办的“禹你共研”活动,邀请了省内的同行一起同台竞技,数学组老师就是每一届活动的“头牌”。校内“禹翼杯”赛课,区内生命化课堂竞赛,数学组老师成立智囊团,为参赛教师的课堂设计出谋划策,贡献自己的力量。

勤思考,多读书,学习活动强内功。不断学习是教师专业发展的必由之路。学校采取“请进来、送出去”的方式,给数学组老师们提供一次次的学习机会。如,杭州“千课万人”活动,常州的“新基础教育”等。每一次学习,老师们都非常珍惜,回校后会围坐在一起交流学习心得,一起探讨我们的课堂教学。数学组老师在学习经验、更新理念的同时,注重专业素养的提升。数学组读书氛围十分浓厚。专业的教学杂志和教育书籍是大家的最爱。老师们在组内开展读书沙龙活动,将读到的好书进行分享,并写下读书心得。数学组老师的读书笔记、教育叙事、教学反思文章经常获得各种奖项。

从学生到教师,从设计活动到参与活动,生命教育在我们的课堂得到彰显。我们的课堂更加灵动,孩子们的学习更加自主和深入,师生间的成长融合在一起,成绩斐然。在学校每一次举行的数学研讨活动中,孩子们的表现总是得到与会者的高度评价。在区数学学科节第一届学生“研讲辩”活动中,我校学生从层层选拔中突围,荣获一等奖,很多孩子升入中学后始终保持对数学的浓厚兴趣。与此同时,老师们的专业素养也在活动中得到提升。数学组老师黄晶、刘仲、彭美红、金波、张维娜等分别获得国家级、省级、市级、区级课堂竞赛一等奖。老师们纷纷走出学校,到全国各地上展示课,到省内各地送课下乡,推广我校的教学成果。数学组荣获长沙市优秀教研组称号。我们将活动成果进行梳理总结,成功申报了市级课题“有效的小学数学课堂活动案例研究”并顺利结题,课题成果获市一等奖。

因为共同的信念,我们在一起;因为共同的目标,我们在一起。在今后的教学工作中,我们将继续大胆探索,不断创新,让活动更经典,更有效,让成长永不停步。(执笔:彭美红)