社会偏见对基层干部污名评价的影响分析——基于Logistic回归模型研究

张 华

社会偏见对基层干部污名评价的影响分析——基于Logistic回归模型研究

张 华

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥 230061)

基层干部污名问题,事关党和政府形象,亟需重视。学界只见基层干部污名与其行为素质密切相关,却忽视了社会偏见等因素影响。研究发现,在互联网时代,人们越来越多地依赖媒介信息而非直接经验建构个人的意义世界,即使从未与基层干部有过冲突的民众,也可能依据先入为主的个人偏见给予基层干部污名评价。人们对基层干部的偏见越深,就越可能给予他们污名评价。因此,要提升干部形象,必须在重视干部自律与他律的基础上,引导媒介传播,增强官民良性互动,减少社会偏见。

社会偏见;基层干部;污名;互联网传播;Logistic回归

毛泽东同志曾言,路线决定好了,干部就是决定因素。基层干部是党和国家路线、方针、政策的终端执行者,站在解决社会问题的第一线,代表着党和政府的形象。随着中国社会的急剧转型,基层进入冲突高发期和矛盾凸显期,基层干部承受着较大的发展和维稳压力,综合表现为社会对基层干部否定性丑化评价,即污名评价。对此,习近平总书记指出:“广大基层干部任务重、压力大、待遇低、出路窄,要把热情关心和严格要求结合起来,对广大基层干部充分理解、充分信任、格外关心、格外爱护,基层干部中有问题的有没有?肯定有,但不能因为出了一些事就把基层干部整体‘污名化’了。”[1]习近平总书记的指示所隐含的深切期望是,基层干部污名评价问题是社会治理必须面对的重要考题,学界应做出相应的研究努力。本文尝试通过实证研究,解析基层干部污名评价的影响因素,以期抛砖引玉,引发学界更多的关注。

一、文献回顾与问题的提出

偏见,又称成见,是一种常见的个人和社会心理现象,一般指人们选择和判断事物之前先入为主的固化思维。奥尔波特认为偏见不同于刻板印象和歧视,在其经典著作《偏见的本质》中他将偏见界定为“基于错误和顽固的概括而形成的憎恶感”[2],这也是本文的立场。很多因素都会导致偏见的产生,但偏见的后果更令人担忧。李普塞特指出,偏见具有过于自负的性质,它会成为我们个人传统的核心,乃至于我们常用头脑中已有的先入之见去臆想未知的画面。同时,固化的偏见还会成为一种充满情感的屏蔽性立场,人们据此调节出符合自我需要的熟悉而舒适的世界景象,也据此排斥任何与自己价值观念格格不入的外界信息。此外,偏见不但顽固不化,而且还会自我加强:“如果我们看到的完全合乎我们的预想,偏见就会进一步加强,正如一个人早知道日本人狡猾,偏偏又倒霉地碰上了两个不老实的日本人一样。”[3]75

欧文·戈夫曼认为,“污名”一词用来指一种令人大大丢脸的特征,而这种特征又与人们的偏见密切相关,“污名确实是特征和成见之间的一种特殊关系”[4]4,也即,当某类人具有某些不受欢迎的特征,并且这些特征与我们关于某类人应该怎样的成见不吻合时,污名就出现了。戈夫曼提出三种差别很大的污名:一是与各种身体残疾相关的污名;二是与个人性格缺点相关的污名;三是与种族、民族和宗教相关的集团意识强的污名。但无论何种污名,都与偏见有关,人们通过先入为主的观念来判断是否接受对方:“某个人本来可以在普通社会交往中轻易为人接受,但他拥有的某种特点却会迫使别人注意,会让我们遇见他就感到厌恶,并声称他的其他特征具有欺骗性。”[4]6

基层干部污名问题与差序政府信任现象密切相关。本文所言的“基层干部”,是对县级以下党政干部的泛称。李连江等人研究发现,中国民众对中央、省、市、县、乡(镇)五级政府存在差序政府信任,即民众对越高层的政府越信任,对越基层的政府越不信任。作为自变量的差序政府信任,会导致地方政府威信受损,使民众低估挑战低级政府的风险,导致针对低级政府的依法抗争增多[5]。张厚安等人最早讨论农民的差序政府信任,他们记录湖北农村流行的一首民谣:“中央是恩人,省里是亲人,县里是好人,乡里是恶人,村里是仇人。”[6]这首民谣已经涉及基层干部污名评价的问题,但时至今日,国内聚焦于“基层干部污名”这个主题的成果并不多见。在此领域耕耘的学者,多数认为基层干部污名与他们的行为素质密切相关,如曹宏伟认为,由于基层干部身处政策执行和矛盾纠纷第一线,岗位决定他们容易被误解、误读甚至污名[7]。文丰安认为,基层干部被污名的制度性原因在于,名目繁多的“一票否决”让乡村干部有时不得不得罪群众。加之责大权小、事多钱少没尊严,基层工作的辛苦与待遇不相匹配,维稳任务重等加剧其污名化程度,并据此提出对策[8]。袁淑玉等人则从风险社会理论视角,分析基层干部污名化原因,并提出对策[9]。

综而言之,前期论者没有将社会偏见纳入基层干部污名评价的研究之中,而在互联网时代,人们越来越依赖媒介信息构建个人的意义世界,乃至于很少接触基层干部的人,也会受外界影响不顾事实地污名评价基层干部。基于此,本研究认为,社会偏见对基层干部污名化的影响不容忽视。为了证实这一点,本研究尝试运用恰当的定量分析方法,对问卷调查获得的第一手资料进行数据分析,力求有所收获。

二、理论分析与研究假设

(一) 社会偏见与基层干部污名评价

偏见固执地左右着人们对事物的判断。偏见可能源于人们自身的经历,或源于长辈与老师的教诲、朋友的劝告、书本上的知识、媒体信息等。显而易见的是,在开放的社会中,抑于生活小圈子的人们越来越多地依赖于电视、互联网等媒介提供的资讯,大众媒体因此获得宰制人们思维的地位。人们依据自己的生活经历或偏好,有选择性地接收媒体信息,反过来,媒体依据人们的兴趣投其所好地推送新闻信息,久而久之,偏见在人们的头脑中不知不觉地形成。而偏见一旦形成,就会固执地盘踞在人们的头脑中,成为衡量事物好坏优劣的一把尺子,成为我们观察和评判各项事物的基本公理。因此,一旦民众对基层干部抱有偏见,就会对涉及基层干部的负面信息不加分辨地信以为真。李普塞特指出:“比较敏感的人会一门心思地确信,那些干出了可怕勾当的人们一定是些可怕的人。”[3]77基于此,本文提出假设H1:民众对基层干部偏见越深,就越会给予他们污名评价。

(二) 民众认知偏差与基层干部污名评价

客观的有限理性与主观的“偏心”都会导致认知偏差。有限理性决策理论认为,人们由于时间、精力、知识、视野等因素的制约,无法做出符合完全理性的“完美”决策,只能退而求其次地依据有限理性做出相对“满意”的决策。有限理性限制着人们的认知能力,以致人们对客观事实经常存在认知偏差。社会心理过程理论认为,人们的自我范畴化会导致系统性感知偏差的刻板化,其表现为对内群的刻板印象是积极的,而对外群的刻板印象是消极的。人们倾向于从自己的立场戴上有色眼镜观察世界,在偏好内群的评价维度上极力夸大外群的不足,“在评价性很强的刻板印象维度上,群际差异甚至被双倍地增强,其目的就是为了要最大化内群(进而最大化自我)的相对优越感”[10]。由此可见,主观的“偏心”亦会导致民众认知的偏差。所以,民众无论是客观认知能力不够,还是主观选择性“近视”,都有可能给予基层干部污名评价。基于此,本文提出研究假设H2:民众对基层干部认知偏差越大,就越会给予他们污名评价。

(三) 民众怨恨与基层干部污名评价

詹姆斯·C·斯科特指出,农民在面对压迫者时,常会使用诸如偷懒、装糊涂、开小差、诅咒等弱势群体的日常武器[11]。张静在其《基层政权:乡村制度诸问题》一书中揭示,相当部分乡村基层组织的作用,不是连接国家体制和社会,而是起着离间它们的作用,乃至影响着基层稳定。在相当多的地区,乡村基层政权与其应当依赖的社会基础之间存在脱节现象,导致冲突不断产生[12]。这种态势导致民众怨气升腾,他们会拿起包括污名在内的各种“弱者的武器”予以抗争。克雷曼(Kleinman)认为,当人们深信的价值和情感受到威胁时,会采用先发制人的策略进行自我保护,“为了保卫我们的生活和我们自身,我们可以无所不用其极,如果我们感受到严重的威胁,我们就可以采取先发制人的策略实施暴力,甚至进行预先报复”[13]。基于此,本文提出研究假设H3:民众对基层干部抱怨越深,就越会给予他们污名评价。

三、研究设计

(一) 数据来源

本文所使用的数据来源于安徽大学舆情与区域发展协同创新中心课题组的调研,课题组于2017年在安徽省进行“网络时代污名化传播治理研究”的问卷调查。该调查采用随机抽样的方式,利用寒暑假,雇请大学生回到自己家乡,对亲朋好友进行问卷调查。共发放问卷1000份,回收有效问卷988份,回收率为98.8%。

(二) 变量操作

1.因变量

本研究的因变量是:民众是否会给予基层干部污名评价。为此我们用“有人将基层干部评价为‘县里是坏人,乡里是恶人,村里是仇人’,您怎么看”这一问题来测量,受访者根据自身情况从“很对、有道理、讲不清、没道理、错得离谱”五个选项中进行选择。在分析过程中,我们将其做二分变量处理,将“很对、有道理”的选择编码为1,表示受访者认可这种说法,即会给予基层干部污名评价;将“讲不清、没道理、错得离谱”的选择编码为0,表示受访者不认可这种说法,即不会给基层干部污名评价。

2. 自变量

本研究的自变量分为民众主观认知、基层干部自身存在的问题和个人特征三个维度。

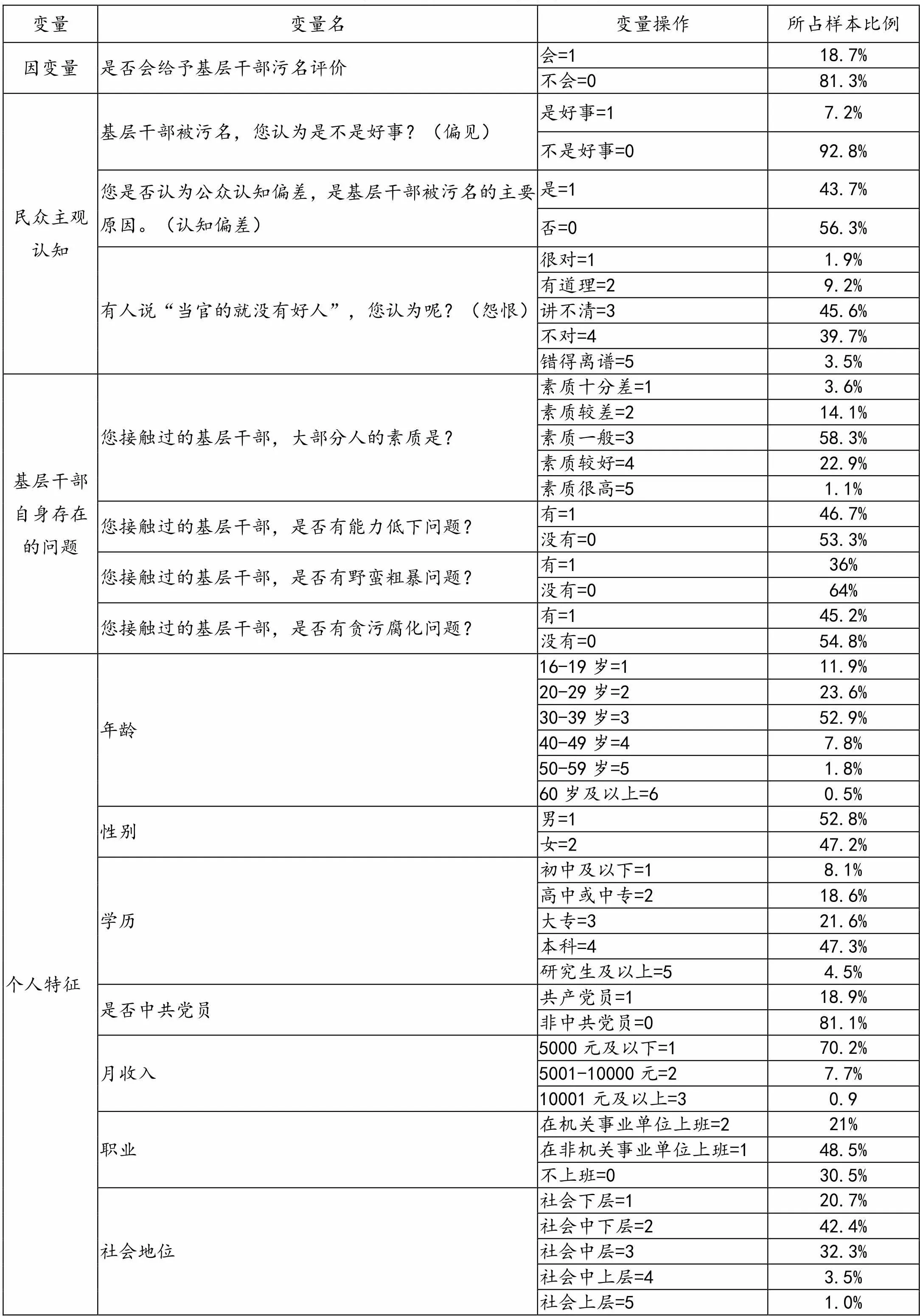

民众主观认知维度,我们选用三个问题来测量:(1)用“基层干部被污名,您认为是不是好事”这一问题来测量民众的偏见对基层干部污名评价的影响。(2)用“您是否认为公众认知偏差,是基层干部被污名的主要原因”这一问题来测量民众认知偏差对基层干部污名评价的影响。(3)用“有人说‘当官的就没有好人’,您认为呢”这一问题来测量民众的怨恨对基层干部污名评价的影响。各变量的编码情况见表1。

基层干部自身存在的问题,我们选用四个问题来测量:(1)用“您接触过的基层干部,大部分人的素质是”这一问题来测量干部素质对其污名评价的影响。(2)用“您接触过的基层干部,是否有能力低下问题”这一问题来测量干部能力低下是否会给其带来污名评价。(3)用“您接触过的基层干部,是否有野蛮粗暴问题”这一问题来测量干部野蛮粗暴是否会带来污名评价。(4)用“您接触过的基层干部,是否有贪污腐化问题”这一问题来测量干部贪污腐化是否会为其带来污名评价。各变量的编码情况见表1。

另外,对受访者的个人特征,如“年龄”“学历”“政治面貌”“月收入”“职业”“社会地位”等变量进行了重新编码。(详见表1)

表1 变量的编码与样本比例

因变量是否会给予基层干部污名评价会=118.7% 不会=081.3% 民众主观认知基层干部被污名,您认为是不是好事?(偏见)是好事=17.2% 不是好事=092.8% 您是否认为公众认知偏差,是基层干部被污名的主要原因。(认知偏差)是=143.7% 否=056.3% 有人说“当官的就没有好人”,您认为呢?(怨恨)很对=11.9% 有道理=29.2% 讲不清=345.6% 不对=439.7% 错得离谱=53.5% 基层干部自身存在的问题您接触过的基层干部,大部分人的素质是?素质十分差=13.6% 素质较差=214.1% 素质一般=358.3% 素质较好=422.9% 素质很高=51.1% 您接触过的基层干部,是否有能力低下问题?有=146.7% 没有=053.3% 您接触过的基层干部,是否有野蛮粗暴问题?有=136% 没有=064% 您接触过的基层干部,是否有贪污腐化问题?有=145.2% 没有=054.8% 个人特征年龄16-19岁=111.9% 20-29岁=223.6% 30-39岁=352.9% 40-49岁=47.8% 50-59岁=51.8% 60岁及以上=60.5% 性别男=152.8% 女=247.2% 学历初中及以下=18.1% 高中或中专=218.6% 大专=321.6% 本科=447.3% 研究生及以上=54.5% 是否中共党员共产党员=118.9% 非中共党员=081.1% 月收入5000元及以下=170.2% 5001-10000元=27.7% 10001元及以上=30.9 职业在机关事业单位上班=221% 在非机关事业单位上班=148.5% 不上班=030.5% 社会地位社会下层=120.7% 社会中下层=242.4% 社会中层=332.3% 社会中上层=43.5% 社会上层=51.0%

(三)样本基本情况描述

1. 因变量。本研究用“有人将基层干部评价为‘县里是坏人,乡里是恶人,村里是仇人’,您怎么看”这一问题来测量民众是否会污名评价基层干部,受访者中18.7%的人表示会给污名评价,81.7%的人表示不会给污名评价,这说明在绝大部分民众心里,基层干部的形象还是比较好的。

2. 民众的主观认知。本研究用“基层干部被污名,您认为是不是好事”这一问题来测量民众对基层干部是否有偏见,受访者中仅有7.2%的人认为是好事,92.8%的认为这不是好事,说明绝大部分民众对基层干部没有偏见。当被问到“公众认知偏差是不是基层干部被污名的主要原因”时,受访者中有43.7%的认为是,56.3%的人认为不是,说明我们需要重视公众认知偏差对基层干部污名的影响。本研究用“有人说‘当官的就没有好人’,您认为呢”这一问题来测量民众是否对基层干部存有怨恨,受访者中有1.9%的人认为很对,9.2%的认为有道理,45.6%的人讲不清,39.7%的人认为不对,3.5%的人认为错得离谱,这说明绝大部分民众对基层干部没有怨恨。

3. 基层干部自身存在的问题。就基层干部基本素质的感受,受访者中有3.6%的人认为素质十分差,14.1%的人认为素质比较差,58.3%的人认为素质一般,22.9%的人认为素质较好,1.1%的人认为素质很高,可见,大部分受访者感到基层干部的素质处于一般及以下,也说明基层干部基本素质亟待提升。就基层干部能力低下问题,受访者中有46.7%的人认为存在,有53.3%的人认为不存在,表明将近一半的受访者觉得基层干部能力低下,这说明能力低下在基层干部群体中大面积存在。就基层干部野蛮粗暴问题,受访者中有36%的人曾遇到过,64%的人没有遇到过,这说明还有相当比例的干部存在这个问题。就基层干部贪污腐化问题,受访者中有45.2%的人感受到,54.8%的人没有感受到,这说明基层干部虽然大部分人都较为廉洁,但是其中的贪腐问题还是不容小觑。

4.个人基本特征。为了得到合理的回归模型,本研究对重新编码后的受访者个人特征变量与污名评价做了相关性分析,发现仅有“年龄”“性别”“职业”三种个人特征与污名评价相关,所以在此只对这三种个人特征进行描述。年龄上,本次受访者多为39岁以下的年青人,占比90.4%。因为本次问卷是针对网民的调查,所以以年青人为主,但这并不影响最后的回归分析结果。性别上,受访者男女性别比为52.8:47.2,基本符合总体人口情况。职业上,受访者中有21%的人在机关事业单位上班,48.5%的人在非机关事业单位上班,30.5%的人不上班。

四、统计分析与研究发现

表2 基层干部被污名评价的二分类Logistic模型结果

自变量BS.E.Wald自由度显著性Exp(B) 民众主观认知基层干部被污名是不是好事?(偏见)0.904**0.28110.31510.0012.469 民众认知偏差,是不是基层干部被污名的主要原因?(认知偏差)-0.384*0.194.10710.0430.681 有人说“当官的就没有好人”,您认为呢?(怨恨)-0.527***0.12418.02410.0000.591 基层干部自身存在的问题您接触过的基层干部,大部分人的素质如何?-0.325*0.1276.54610.0110.723 您接触过的基层干部,是否有能力低下问题?0.41*0.1914.61410.0321.506 您接触过的基层干部,是否有野蛮粗暴问题?0.549**0.1977.74510.0051.731 您接触过的基层干部,是否有贪污腐化问题?0.416*0.1934.63210.0311.516 个人特征年龄0.1750.1062.6910.1011.191 性别-0.429*0.1885.20710.0220.651 职业0.290.144.27210.0591.336 常量0.4680.5980.61110.4341.596 因变量:有人将基层干部评价为“县里是坏人,乡里是恶人,村里是仇人”,您怎么看?(基层干部被污名评价)选项:是=1,否=0 -2 对数似然=797.022a Cox & Snell R 平方=0.138 Nagelkerke R 平方=0.222 ***表示p<0.001, **表示p<0.01, *表示p<0.05

本研究因变量是二分类变量,因此采用二分类Logistic回归模型对样本进行分析。回归后模型系数的Omnibus 检验:卡方值为144.138,Sig.=0.000,说明采用该模型合理。Hosmer -Lemeshow检验:卡方值为8.442,Sig.=0.638,说明模型拟合度理想。 -2 对数似然=797.022a,Nagelkerke R2=0.222,说明模型拟合尚可。总样本预测率正确率为82.8%,说明预测效果较好。各变量的回归系数及显著性见表2。

由模型结果可以看出,民众的偏见、认知偏差及怨恨会导致基层干部被污名评价,基层干部自身存在的问题也会造成污名评价,民众的个人特征与污名评价也密切相关。具体分析如下:

1.民众的偏见与基层干部污名评价之间呈现明显正相关关系。结果显示,此变量系数为0.904,Wald检验结果的P值为0.001,在1%统计水平下通过检验,具有统计学意义。这说明民众对基层干部偏见越深,就越会给予他们污名评价。这证明了本文提出的研究假设H1。数据表明,有偏见的民众给予基层干部污名评价的几率,是没有偏见民众的2.469倍(Exp(B)=2.469)。可见,一旦民众对基层干部形成先入为主的不良印象,那么即使没有直接接触过基层干部,也会依据偏见给予他们污名评价,进而通过各种渠道传播污名。

2.民众认知偏差与基层干部污名评价之间呈现明显负相关关系。结果显示,此变量系数为-0.384,Wald检验结果的P值为0.043,在5%统计水平下通过检验,具有统计学意义。此处系数为负数,说明民众的认知偏差越高,基层干部被污名评价的几率越低。数据表明,民众有认知偏差时给予基层干部污名评价的几率,是其没有认知偏差时的0.681倍(Exp(B)=0.681)。也就是说,本文提出研究假设H2:人们对基层干部认知偏差越大,就越会给予他们污名评价,被证否。这一点出乎我们预料,也和理论启示与经验事实不符。我们将在以后的研究里检讨其中的原因。

3.民众的怨恨与基层干部污名评价之间的关系。因为在对民众怨恨度进行1-5赋值时,赋值越小表示怨恨越大,所以导致结果显示此变量系数是负值。其实,这正说明民众对基层干部的怨恨越深,越会给予他们污名评价。也即本文提出的研究假设H3被证明。该变量系数为-0.527,Wald检验结果的P值为0.000,1‰统计水平下通过检验,具有统计学意义。也就是说,民众怨恨每提高一个单位,对基层干部污名评价的几率就提高52.7%。可见,民众一旦遭到基层干部侵害,就会产生较大的怨恨,进而产生“天下乌鸦一般黑”的错觉,将污名评价放到所有基层干部身上,否定他们的艰苦付出和工作业绩。

4.基层干部自身素质与其被污名评价之间呈现明显负相关关系。结果显示,此变量系数为-0.325,Wald检验结果的P值为0.011,在5%统计水平下通过检验,具有统计学意义。此处系数为负数,说明基层干部素质越高,其被污名评价的可能性越低。这符合理论预期和现实经验。数据表明,基层干部自身素质每提高一个单位,被污名评价的可能性降低32.5%。这说明,提升基层干部自身素质对于其摆脱污名评价至关重要。

5.基层干部能力低下与其被污名评价之间呈现明显正相关关系。结果显示,此变量系数为0.41,Wald检验结果的P值为0.032,在5%统计水平下通过检验,具有统计学意义。能力低下的基层干部被污名评价的几率,是能力较高干部的1.506倍。由此可见,基层干部服务于民的能力直接关系到民众的福祉,“心有余而力不足”的情形,并不会得到民众的理解和原谅。民众会用“给差评”的方式,表达心中的不满。

6.基层干部野蛮粗暴问题与其被污名评价之间呈现明显正相关关系。结果显示,此变量系数为0.549,Wald检验结果的P值为0.005,在1%统计水平下通过检验,具有统计学意义。这说明基层干部工作方式野蛮粗暴会严重损害干群关系,破坏其在民众心目中的形象。数据表明,存在野蛮粗暴问题的基层干部被污名评价的几率,是没有此类问题干部的1.731倍(Exp(B)=1.731)。由此可见,在工作中,基层干部应尽量避免用野蛮粗暴的方式对待民众。

7.基层干部贪污腐化问题与被污名评价之间呈现明显正相关关系。结果显示,此变量系数为0.416,Wald检验结果的P值为0.031,在5%统计水平下通过检验,具有统计学意义。这说明贪污腐化是民众痛恨的现象,有此问题的基层干部难逃污名评价。数据表明,有贪污腐化问题的基层干部受污名评价的几率,是没有此类问题干部的1.516倍(Exp(B)=1.516)。

8.受访者个人特征与基层干部被污名评价的关系。年龄变量系数是0.175,但Wald检验结果的P值为0.101,没有通过5%统计水平下的检验,不具有统计学意义。性别变量系数为-0.429,Wald检验结果的P值为0.022,在5%统计水平下通过检验,具有统计学意义。性别变量系数为负值,说明男性比女性更倾向于给基层干部污名评价,几率高出42.9%。职业变量系数为0.29,Wald检验结果的P值为0.059,在5%统计水平下没有通过检验,不具有统计学意义。

五、研究结论与对策建议

在构建国家治理能力与治理体系现代化的进程中,民众参与不可缺席。因此,针对基层干部的民众评价成为政界和学界关注的焦点。体制力量试图将民众评价纳入制度轨道,使之成为考察任用干部的民意基础,但其渠道容量有限,所以,民众大多会通过其他渠道特别是互联网平台发表看法,而且,多数是否定性评价。这种民间私下流传的口碑性评价具有相当大的“杀伤力”,特别是对某些基层干部的否定性污名评价,如同病毒一般在互联网上传播,让基层干部群体倍感压力,也毁损基层干部的整体形象。《人民日报》一项关于基层干部形象调查显示,超过半数的受访基层干部认为当前社会对其存在普遍误读,超过六成的基层干部认为他们形象被“低估了”,还有很多基层干部认为他们 “被污名化”与网友苛责有关,这些都让他们有着强烈的无奈感和委屈感[14]。可见,民众通过“评价”使权力发生了社会性转移,在中央强调“以人民为中心”的今天,“金杯银杯不如老百姓的口碑”,评价性权力已成为民众用来抗争基层干部不良作为的“弱者的武器”。

本研究给我们带来三方面启示:首先,证实个人基本特征几乎和基层干部污名评价没有关联,也就是说,年龄、职业、收入、是否中共党员、社会地位等深刻影响人们价值观的基础性因素,在是否会给予基层干部污名评价中基本不起作用。也即,任何职业或阶层的人都有可能给予基层干部污名评价。其次,证实基层干部自身存在的问题与污名评价之间密切相关。回归模型发现,基层干部的野蛮粗暴和贪污腐化会引发民众的污名评价。而且,基层干部自身素质与能力低下也是民众所不能容忍的,给此类干部贴上污名标签也是他们的应激性反应。最后,也是本研究证实最重要的发现,即使没有受到基层干部直接侵害,但由于从众心理等原因造成的偏见和怨恨,依然会导致民众不分青红皂白地给基层干部污名评价。这提示我们,要在加强基层干部自律与他律的基础上,加强引导媒介宣传,与反面舆论争夺阵地,构建基层干部的良好形象。为此,我们根据研究发现,提出如下建议:

1.加强基层干部的自律和他律,通过各种方式提升基层干部自身素质和能力。基层干部应自律自省,自觉学习,不断提升理论修养和专业技能。基层政府应创造条件将干部送往党校、高校做短期培训,请专家学者来做讲座,以提升他们的基本素质,或定期轮岗增强他们服务民众的能力。同时,纪检监察部门应对基层干部的慵懒散怠、野蛮粗暴和贪污腐化等不良行为进行及时有效的惩戒,使基层干部心中有畏、心中有戒。

2.重视现代媒介的形象塑造功能。加拿大著名传播学家马歇尔·麦克卢汉指出:媒介是人的延伸,而且我们人类延伸已达到从技术上模拟意识的阶段。“在这个阶段,创造性的认识过程将会在群体中和在总体上得到延伸,并进入人类社会的一切领域,正像我们的感觉器官和神经系统凭借各种媒介而得以延伸一样。……人的任何一种延伸,无论是肌肤还是手脚的延伸,对整个心理的和社会的复合体都产生了影响。”[15]现代生活和工作的快节奏,使人们缺少充足的时间去大范围接触外部世界,人们多是通过电视、互联网等媒介去了解外部世界,这促成现代媒体异常活跃。反过来,大众媒体深度渗透、互联网普及应用,使民众深度依赖媒介信息来构建自己的认知范畴与层次,也即建构人们的意义世界。因此,我们应高度重视传统大众媒体与互联网媒体对基层干部形象的塑造作用,积极作为、权威发声、有力管控,通过各种措施树立基层干部正面形象。

3.增强基层干部和民众之间的沟通和交流,减少误读误解。误解多由于沟通交流少而产生,基层干部应从相对封闭的小圈子中走出来,多到基层民众中间走走,多访贫问苦嘘寒问暖,多上当地网络论坛访问,看看民众有没有牢骚话、麻烦事需要回应解决。特别是地方主要负责干部,应深刻体会“知屋漏者在宇下,知政失者在草野”的道理,多问需于民、问计于民,将“上得了网、下得了乡”作为为官必备之能力:一方面将国家政策、干部难处多向民众解释和说明,另一方面应多渠道获知民众诉求并放在心里、着力解决,以零阻碍的沟通交流增进彼此理解和支持,以良性互动为基层干部形象加分。

[1]习近平.在全国组织工作会议上的讲话(2013年6月28日)[G]//十八大以来重要文献选编(上)北京:中央文献出版社,2014: 352.

[2] Allport, G. W.,[M]Cambridge, MA: Addison-Wesley. 1954:91.

[3]沃尔特·李普塞特.公众舆论[M]. 上海:上海世纪出版集团,2006.

[4]欧文·戈夫曼.污名—— 受损身份管理札记[M]. 北京:商务印书馆,2014.

[5]李连江.差序政府信任[G]//理解中国政治——关键词的方法.北京:中国社会科学出版社,2012:197-205.

[6]张厚安,蒙桂兰.完善村民委员会的民主选举制度推进农村政治稳定与发展[J].社会主义研究,1993(4):42.

[7]曹宏伟.基层干部“污名化”的原因解读及防治对策[J]. 领导科学,2013(30):13-14.

[8]文丰安.基层干部“污名化”现象的成因及破解思路[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2016(03):178-183.

[9]袁淑玉,谢香芹.风险社会背景下基层干部群体“污名化”的成因及对策[J].山东社会科学,2016(6):449-450.

[10]迈克尔·A.豪格,多米尼克·阿布拉姆斯. 社会认同过程[M].高明华,译.北京:中国人民大学出版社,2011:92.

[11]詹姆斯·C.斯科特.弱者的武器[M].郑广怀,等,译.南京:译林出版社,2011.

[12]张静.基层政权:乡村制度诸问题[J].上海:上海人民出版社,2007.

[13]Kleinman, A., What Really Matters: Living a Moral Life amidst Uncertainty and Danger[M], Oxford University Press, 2006:20.

[14]单士兵.基层官员靠什么免于“污名化”[J]. 人民之友,2013(6): 56.

[15]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介[M].第一版作者序.何道宽,译.南京:译林出版社,2011:5.

The Influence of Social Prejudice on the Evaluation of the Stigma of Grass-roots Cadres ——Based on Analysis of Logistic Regression Model

ZHANG Hua

(School of Society and Politics, Anhui University, Hefei 230061, Anhui)

The stigma of grassroots cadres affects the image of the party and the Government, and calls for urgent attention. The studies on the stigma of grassroots cadres are closely related to cadres’ behavior quality, but ignores social prejudice and other factors. The study found that in the internet era, people rely more and more on media information rather than direct experience to construct a sense of the world, even those people who never have conflicts with the grassroots cadres may also assess the stigma based on preconceived personal prejudice against the grassroots cadres. According to Binary Logistic regression analysis, it is found that the deeper the prejudice against grass-roots cadres is, the more stigmatized they will be. The behavior quality of grassroots cadres is closely related to their stigma evaluation. Therefore, in order to enhance the image of cadres, we must pay attention to the cadre self-discipline and law, guide the media dissemination, strengthen the benign interaction between officials and people, and reduce social prejudice.

social prejudice; grass-roots cadres; stigma; spread by Internet; Logistic Regression

2018-12-06

安徽省高校人文社会科学重点研究基地安徽大学农村社会发展研究中心重点招标项目“农村城镇化发展的途径与多样化选择研究”(SK2014A017);安徽大学舆情与区域发展协同创新中心招标重点项目“网络时代污名化传播治理研究”(ADYQ15ZD06)。

张华(1977- ),男,江西广丰人,讲师,博士,研究方向:政府改革与社会治理。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2019.01.20

C912.63

A

1004-4310(2019)01-0107-08