遮蔽与明敞

——海德格尔对赫拉克利特残篇16的解读

马 飞

(中国人民大学哲学院,北京100872)

在1926年马堡夏季学期的讲座《古代哲学的基本概念》(GA22)中,海德格尔也是以巴门尼德为坐标来定位赫拉克利特的。赫拉克利特的残篇在1929-1930年冬季学期的讲座《形而上学的基本概念:世界、有限性、孤独性》(GA29/30)中开始相对密集地出现[2]34,40,41,44,47;在1931年至1932年冬季学期的讲座《论真之本质:柏拉图的洞穴比喻和〈泰阿泰德〉》(GA34)中,海德格尔在讲座开头的“引导性的考察”中回溯早期希腊的无蔽经验时把目光聚集到了赫拉克利特[3]13-16;1933-1934年冬季学期的讲座仍然以“论真之本质”为题,在该讲座的导论部分,海德格尔再次尝试倾听了赫拉克利特的残篇53。[4]89-100到1935年的讲座《形而上学导论》,赫拉克利特可以说已经开始担当主角,和巴门尼德一起上演“绝代双骄”。①[5]

1943年夏季学期和1944年夏季学期,海德格尔两次开设讲座专题讲授赫拉克利特,即“西方思想的开端:赫拉克利特”(1943)和“逻辑学:赫拉克利特的逻各斯学说”(1944)。这两次讲座构成了以《赫拉克利特》为名的全集第55卷。后来《演讲与论文集》(GA7)中关于赫拉克利特的两篇文章,“逻各斯(赫拉克利特,残篇50)”和“无蔽(赫拉克利特,残篇16)”,正是这两次讲座的思想结晶。

赫拉克利特的残篇16因其“内在位置和指引范围”[6]267而被海德格尔视为第一位的。本文的讨论主要基于“无蔽(赫拉克利特,残篇16)”一文的思路展开,目的不是全面地把握海德格尔的赫拉克利特解释,而是关注在这一解释中呈现出的无蔽之理解。海德格尔的赫拉克利特解释——至少就我们所关注的这篇文章而言——本身也无意于给出某种关于赫拉克利特残篇的理解,而是要“指引入本有-事件”[6]269。因此,关键不在于在海德格尔的解释中抓取现成的结果,而是在于努力跟随指引。

一、 保持遮蔽:隐藏—害怕—遗忘

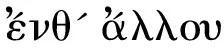

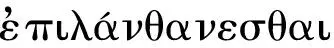

首先是荷马在《奥德赛》中关于奥德修斯在歌手唱歌时掩面哭泣而不被众人察觉的描写。《奥德赛》第八节第93行:

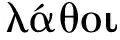

海德格尔先按照德语的“精神”给出一种翻译:

Alsdann vergoss er Tränen, ohne dass alle anderen es merkten.[6]269(然后他流出眼泪,不为其他所有人觉察。)

Allen übrigen Gästen verbarg er die stürzende Träne.[6]269(他对所有其他客人隐藏了落下的泪。)

但是,这样的理解虽然突出了“保持遮蔽”的独特意义,却仍然是从一种非希腊式的语言经验出发作出的判别,因为我们对“保持遮蔽”的理解仍然依赖于与前两种表述方式的区分,而海德格尔并不是要通过比较这三种表述方式来得到某种结果,而是意在通过层层递进的剥离,来靠近希腊语言所道说出的希腊经验。

希腊语的“保持遮蔽”道说出了何种经验呢?“希腊语言以其道说方式表明的是,保持遮蔽,同时也就是保持无蔽,具有一种对于在场者的一切其他的在场方式的支配性的优先地位。”[6]270这种优先地位既不是某种主观的(或主动的)行为相对于客观的(或被动的)行为的优先,仿佛在场的客人之没有觉察乃是以奥德修斯的自我掩藏为基础的;也不是一种“不及物的”行为相对于“及物的”行为的优先,就好像说行为总是先于对象似的;而是说,对于一切在场者的各种在场方式,保持遮蔽与保持无蔽一样都是具有支配性的。

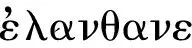

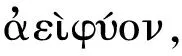

可是,熟悉荷马史诗的人或许会认为海德格尔这里的解释完全是一厢情愿的任意妄为,因为奥德修斯的“保持遮蔽”分明只是他的一种行为而已,并不具有什么支配性的优先地位。而且,这个保持遮蔽的行为也不是没有缘由的,奥德修斯之所以这样做,只是因为他害怕被无忧无虑的费埃克斯人发现他眼中的泪水。《奥德赛》第八卷第86行:

海德格尔必定预料到了这种可能的质疑,因而才针锋相对地提出,为了接近希腊人所经验到的“害怕”之本质,我们非但不能简单地把“害怕”当成“保持遮蔽”的原因,而是要反过来从“保持遮蔽”出发来思考这里的“害怕”。“这样,‘害怕’就意味着:在观望(Verhoffen)和自持中保持隐蔽和遮蔽。”[6]271

前面在奥德修斯的掩面哭泣中抵达的希腊经验是:保持遮蔽和保持无蔽同样源始地支配着在场者的种种在场方式。海德格尔用一句话来直接道出这种关于在场的源始经验:“在场是被明敞的自行遮蔽。”[6]271相应地,从保持遮蔽的经验来看,“害怕”就是“在在场者之临近前行止着的保持遮蔽”[6]271。但仍然不能把这种“保持遮蔽”理解为单纯的“不在场”。“害怕是对在场者的庇护,即庇护入那每每处在到来中的持留者的不可触及的切近处,这种持留者的到来保持着一种生生不息的自行掩藏。”[6]271于是,“害怕”非但不威胁“保持遮蔽”之优先地位,反倒提供了对于在场的“保持遮蔽”的突出经验。

“遗忘”如何保持遮蔽?在遗忘中,遗忘者、被遗忘者和遗忘本身,都处在遮蔽中。从我在与无蔽者的关联的方面来看,不仅我自己保持着遮蔽,无蔽者也保持遮蔽,同时这种遮蔽本身也是被遮蔽的。海德格尔以“我忘了(某物)”的日常表达来说明在某物被遗忘之际,遗忘本身也被遗忘了。遗忘是命运性的,如果说现代人遗忘了遗忘之本质,这并不只是由于现代人的肤浅或疏忽,而是由于遗忘之本质具有自行隐匿的特征。[6]272

通过切近希腊人“保持遮蔽”的支配性的优先地位和深思“害怕”与“遗忘”的经验,海德格尔意在表明保持遮蔽“并非意指人的许多行止方式中的随便一种,而是命名着对在场者和不在场者的一切行止的基本特征,且不说它甚至命名着在场者与不在场者的基本特征的话”[6]272-273。

实际上,海德格尔从“保持遮蔽”出发对“害怕”和“遗忘”展开的思考已经在某种程度上指向了“保持遮蔽”所行止于的在场者以及与在场者的关联。我们接下来将着眼于这两个方面继续跟随海德格尔的解释。

二、 永不消失:涌现—遮蔽—喜爱

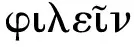

海德格尔从残篇16的最后的词语回到了句子的开始,并且就句子开头和结尾的两个实质性词语即“消失”和“遮蔽”所说出的东西来探讨这个问句活动其中的领域。

在1943年夏季学期的讲座“西方思想的开端:赫拉克利特”中,海德格尔提道,或许有人会乐于承认这里出现的矛盾,并且以黑格尔的方式“辩证地”来理解赫拉克利特的箴言。然而,在海德格尔看来,这种做法是于事无补的,因为“黑格尔辩证法的预设属于现代思想因而对于希腊人的开端性思想来说是陌生的”[7]112。因此,面对涌现与消失之间的矛盾,以“常规”的思想拒斥之或以“辩证”的思想统一之,都无助于通过赫拉克利特的残篇123来理解“自行去蔽”与“自行遮蔽”的二重性领域,甚至会构成这种做法的障碍。

也就是说,要理解“喜爱”之为涌现成其本质的方式,首先要避免滑向上述思路:一方面,既不是如通常的思维所理解的那样存在着可以相互转化抑或不可相互转化的既成的自行去蔽的领域和自行遮蔽的领域;另一方面,也不是如辩证的思想所做的那样,把自行遮蔽作为自行去蔽的对立领域加以扬弃,抑或把去蔽与遮蔽的区分作为二者统一的对立领域加以扬弃。然而,如果说我们可以在这里避免看到矛盾,这难道不是掩耳盗铃吗?抑或我们只剩下一条路,就是尝试保持在矛盾中?

实际上,这里之所以与“矛盾”纠缠不清,原因还是在于我们仍然是从“本质”而没有从“本现”来理解涌现。从本质出发,问题就成了一个涌现着的东西何以会喜欢隐藏起来;而从本现出发,问题则在于喜爱如何作为本现而使涌现成为涌现。作为涌现的本现方式,“喜爱”说的是自行去蔽与自行遮蔽向来已经由之而来的相互让予和共同成就:

可见在本现的意义上理解涌现之倾爱于自行遮蔽,关键有二:

第一,倾爱说出的是自行去蔽与自行遮蔽的邻近关系,这种邻近不是原先分离的去蔽与遮蔽事后建立起来的,而是同一者的共同发生。

第二,遮蔽因此属于去蔽的源初发生,但不是某种有待去除的东西,而是作为去蔽本身所需要的东西支持着去蔽。[6]279

在《存在与时间》中,真作为此在的展开性就曾被称为“明敞”,并且在时间性中有其可能性之根源:“绽出的时间性源初地明敞着此”[1]351。在“转向时期”,真之本质被思为自由,向着此在敞立其间的敞开域的自由。[8]186-188现在,海德格尔在对无蔽的沉思中道出“明敞”这个词语时,向之所思重新受到召唤,涌上前来。“明敞(Lichten)不仅带来明亮,而且同时带来自由域,在其中一切、特别是转向对方者,都闪现着。因此明敞就比仅仅照亮更多,也比解放(Freilegen)更多。明敞是沉思着地—聚集着地带入自由域,是在场之让予。”⑦

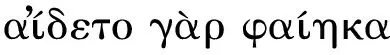

于是,我们现在可以把残篇16翻译为:对于明敞,某个谁如何能保持遮蔽?

三、 某个谁:终有—死者—诸神—聚集

上面我们分别讨论了“保持遮蔽”的行为本身和行为的所关联项。保持遮蔽的行为不是诸多行为中普通的一种,而是对在场者之在场的一切行为的基本特征。作为保持遮蔽之所向的“永不消失”不是这个或那个持存的在场者,而是让予在场者之在场的明敞,自行遮蔽着的涌现。接下来我们将目光投向“保持遮蔽”的行为者。我们很容易接着上述讨论的结果来猜测,保持遮蔽的行为者也不是随便某个在场者,而是一般的对涌现保持遮蔽的行为者。

可是,箴言还是说出了“某个谁”,这个“谁”不仅保持遮蔽——因为保持遮蔽是一切行为的基本特征——而且是对涌现保持遮蔽——自行遮蔽的涌现乃是箴言活动其中的领域。箴言不是以疑问的方式否定了行为者,而是以否定的方式使行为者对我们来说成为了问题。如果我们把箴言的反问转化为肯定的陈述,它说的就是:谁都不能对涌现保持遮蔽。

于是我们就被逼到了这样一个角落,在这里我们只能如此来理解保持遮蔽的行为者,即该行为者仅就其与涌现发生关联而言才是(不能)保持遮蔽的行为者。

那么,关联于明敞的“某个谁”是谁呢?“谁”这个词指的当然是人而不是物。但是这里的“人”不再被称为此在了,而是被称为终有一死者。此在的“明敞”来自绽出的时间性,而赫拉克利特箴言中的“某个谁”是涌现着站出到明敞中而在场的。海德格尔在1943年夏季学期的“赫拉克利特”讲座中讲到“某个谁”时,在一段加了括号的话中说明“涌现着站出到明敞中”:

在这里,人与在场者、诸神、“宇宙”、明敞等的关联显然不是那种按照人的“形象”去理解这一切的拟人主义(Anthropomorphismus)。某个谁之所以不可能对明敞保持遮蔽,不是因为他总是已经被某个人察觉,而是因为无论终有一死者还是诸神,都在自行遮蔽着的明敞中达乎在场。[6]284换言之,人与诸神不可能不在明敞中,“因为只要明敞把他们收集和收留入明敞,那么他们与明敞的联系无非就是明敞本身”[6]285。人与诸神在明敞中不仅被照亮,而且是“从明敞而来并且向着明敞被照亮了”,这样的被照亮意味着“他们归本于明敞之本有,因而绝非被遮蔽,而是被去蔽”[6]285。

结语

海德格尔对残篇16的解释性“翻译”并不是要提供某种版本的赫拉克利特思想学说,而是意在为一种本真的对话打开空间。解释本身也已经是一种对话,但并非对话的结束,而是对话的开启。对话并不因为解释的告一段落而终结,这不仅是因为解释本身是有限的,更是因为对话本身就是无终结的。“对话之无终结并不是什么缺陷。它倒是无界限的标志,这种无界限在自身中并且为了追忆而保存着一种命运之转变的可能性。”[6]261

注释:

①关于赫拉克利特在海德格尔思想道路上的逐渐“涌现”,参见张振华,“爱与争:海德格尔的赫拉克利特解释”,特别是第二小节“二、赫拉克利特的出现”,见《中国现象学与哲学评论》第十八辑,上海译文出版社,2016年版,第147-171页。

②参见GA7,S.267。赫拉克利特残篇16通常被译为“一个人怎么能躲过永远不灭的东西?”或“人如何能在永远不灭的东西面前隐藏自己?”参见海德格尔,《演讲与论文集》,孙周兴译,生活·读书·新知三联书店,2005年版,第283页。

③参见GA7,S.269中译文,荷马《荷马史诗·奥德赛》,王焕生译,人民文学出版社,2003年版,第132页:“他这样流泪,瞒过所有在座的人们,[……]”。

④参见GA7,S.271中译文,荷马《荷马史诗·奥德赛》,王焕生译,人民文学出版社,2003年版,第132页:“[奥德修斯]担心费埃克斯人发现他眼中流泪水。”

⑥参见GA7,S.278-279。在“人道主义书信”中,海德格尔在同样源始的维度上思考了“能力”(Vermögen)和“喜欢”(Mögen):“在其本质中关怀一件‘事’或一个‘人’,就叫做:爱之,喜欢之。更源始地来思考的话,这种喜欢意味着:赠送本质。这样的喜欢(Mögen)是能力(Vermögen)的真正本质,这种能力不仅能够提供这种或那种东西,而且能够使某物在其来-源中‘成其本质’,也就是说,让其存在。”(GA9,S.316)

⑦参见GA7,S.283。海德格尔借助卡尔·莱因哈特(Karl Reinhardt)的研究成果,表明赫拉克利特的“火”同时是“沉思者”和“聚集”,“它为每一个指示路向,并且为每一个呈现它们的何所属。这种呈-现地沉思着的火聚集一切并且将之庇护入其本质。沉思着的火是呈现着的和展现着的聚集。”(GA7,S.283)

⑧参见GA7,S.284。海德格尔提到赫拉克利特邻近阿波罗与阿尔忒弥斯而居。据说赫拉克利特曾隐居在阿尔忒弥斯神庙。在“人道主义书信”中海德格尔亦曾引述亚里士多德那里关于赫拉克利特的故事,故事中赫拉克利特对来访者说道:“这里诸神也在场。”(参见GA9,S.355)不仅如此,如果考虑到海德格尔著名的说法“语言是存在之家”,那么赫拉克利特与诸神的比邻而居就在于赫拉克利特——作为晦暗者——的箴言与诸神的神谕相近,在“暗示”地道说。关于赫拉克利特的“逻各斯”与古希腊神谕的关联,可参见聂敏里,《什么是赫拉克利特的逻各斯》,载于《哲学家·2006》,人民出版社,2006年。 另外,张志扬在对海德格尔“无蔽”一文的解读中甚至直接指认赫拉克利特是“以日神和月神自居的思想家”。(张志扬《海德格尔探访赫拉克利特的“无蔽”——海德格尔“回归步伐”的解释限度》,载于《同济大学学报(社会科学版)》,2007年第1期,第7页。)

⑨张志扬在这个例子中读出了类似的“间离效果”:“‘正如遥远之物归属于远方’,猛然读着这句漂浮起来的话虽近在眼前出现却有着独特的间离效果:一下拉远了近前敞亮的景象,原来它们来自‘神秘的遮蔽处’。‘正如’《存在与时间》只是上手的状态,澄明的不过是‘此在中心结构’,拉远了看,作为‘此在’的‘人’——‘终有一死’,且还要在‘天、地、神’之间,像特拉克尔的《冬夜》,漫游者都‘从幽暗路径走来’,跨越‘被痛苦化成石头的门槛’,才聚集到‘清澄光华的亮光’之中,领受神恩的‘面包和葡萄酒’。” (张志扬《海德格尔探访赫拉克利特的“无蔽”——海德格尔“回归步伐”的解释限度》,载于《同济大学学报(社会科学版)》,2007年第1期,第7页。)