住房价格水平变化对中国家庭金融资产配置影响研究

,

一、引 言

党的十九大报告指出:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。2018年12月的中央经济工作会议再次指出:要构建房地产市场健康发展长效机制,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系。以上重要论述表明党和政府高度重视住房市场的健康发展,同时也标志着我国的住房定位、住房制度进入新时代。21世纪以来,我国商品住房价格水平不断上涨,住宅商品房平均销售价格从2000年1948元/平方米上涨到2018年12月8544元/平方米。[注]中经网统计数据库:全国宏观年度库,全国宏观月度库,房地产主要指标,http:∥db.cei.cn。其中,一线城市的住房价格水平更是让人望房兴叹。根据中国房地产业协会数据,2019年1月,北京商品住宅均价高达64663元/平方米,位居全国第一,深圳紧随其后为60775元/平方米,上海位列第三为53166元/平方米,广州商品住宅价格为四个一线城市中最低,但依然高达33790元/平方米。[注]中国房产行情网:2019年1月全国城市房价行情(住宅), http:∥www.creprice.cn/rank/index.html。房价问题无论在政界、学术界还是居民生活中均引起了广泛关注。

近年来,随着人均可支配收入的快速增长,家庭可支配资产的规模也大幅增加,家庭如何利用金融市场管理其可支配的资产很大程度上影响着社会整体的福利水平。同时,由于家庭特征的异质性,不同家庭参与金融市场的行为很难被统一的模型准确度量,因此,家庭金融这一新兴领域吸引了诸多学者的目光并逐渐发展成为金融学的重要研究领域。但是相比于资产定价和公司金融这两个传统金融学分支,家庭金融无论在理论研究还是经验研究方面均未形成共识,因此具有广阔的研究前景。家庭资产配置是家庭金融研究中的核心问题,21世纪以来国内外关于家庭资产配置的研究主要包括家庭资产选择,[注]John Heaton and Deborah Lucas, “Portfolio Choice and Asset Prices: The Importance of Entrepreneurial Risk,” The Journal of Finance, Vol.55, No.3, 2000, pp.1163-1198; Harvey S. Rosen and Stephen Wu, “Portfolio Choice and Health Status,” Journal of Financial Economics, Vol.72, No.3, 2004, pp.457-484; 尹志超等:《金融知识、投资经验与家庭资产选择》,《经济研究》2014年第4期,第62-75页。家庭金融市场参与[注]朱光伟等:《关系、股市参与和股市回报》,《经济研究》2014年第11期,第87-101页;尹志超等:《金融可得性、金融市场参与和家庭资产选择》,《经济研究》2015年第3期,第87-99页;陈永伟等:《住房财富、金融市场参与和家庭资产组合选择——来自中国城市的证据》,《金融研究》2015年第4期,第1-18页;徐佳、谭娅:《中国家庭金融资产配置及动态调整》,《金融研究》2016年第12期,第95-110页。以及家庭投资组合相关问题。[注]Valery Polkovnichenko, “Household Portfolio Diversification: A Case for Rank-dependent Preferences,” The Review of Financial Studies, Vol.18, No.4, 2005, pp.1467-1502;吴卫星等:《中国居民家庭投资组合有效性:基于夏普率的研究》,《世界经济》2015年第1期,第154-172页;曾志耕等:《金融知识与家庭投资组合多样性》,《经济学家》2015年第6期,第86-94页。住房作为家庭资产的重要组成部分,在我国乃至全球各国均是家庭持有比例最大的资产。《中国家庭财富调查报告(2018)》指出,2017年我国居民家庭资产中住房资产大约占比66.35%,城镇地区家庭的住房资产占比更是达到69.70%。[注]《中国家庭财富调查报告(2018)发布》,http:∥www.gov.cn/shuju/2018-12/28/content_5352858.htm。在次贷危机之前,美国家庭所持有的住房资产占家庭资产比重均值为42%。由此可见,住房价格水平变化对家庭进行资产配置具有举足轻重的影响。住房及住房价格的研究近年来成为家庭金融和微观经济学的研究前沿和热点,范畴主要包括住房价格对中国居民储蓄的影响,[注]陈彦斌、邱哲圣:《高房价如何影响居民储蓄率和财产不平等》,《经济研究》2011年第10期,第25-38页;陈斌开、杨汝岱:《土地供给、住房价格与中国城镇居民储蓄》,《经济研究》2013年第1期,第110-122页;李雪松、黄彦彦:《房价上涨、多套房决策与中国城镇居民储蓄率》,《经济研究》2015年第9期,第100-113页。住房及住房价格对中国居民消费的影响[注]黄静、屠梅曾:《房地产财富与消费:来自于家庭微观调查数据的证据》,《管理世界》2009年第7期,第35-45页;颜色、朱国钟:《“房奴效应”还是“财富效应”?——房价上涨对国民消费影响的一个理论分析》,《管理世界》2013年第3期,第34-47页;李春风、刘建江、陈先意:《房价上涨对我国城镇居民消费的挤出效应研究》,《统计研究》2014年第12期,第32-40页;万晓莉、严予若、方芳:《房价变化、房屋资产与中国居民消费——基于总体和调研数据的证据》,《经济学》(季刊)2017年第2期,第525-544页。等方面。

目前为止,国内较少关注住房价格水平变化对于中国家庭金融资产配置的影响,陈永伟等研究了住房财富对家庭参与金融市场与配置资产的影响,结果表明住房财富的上涨对于家庭参与金融市场以及配置风险资产均有正向作用。[注]陈永伟、史宇鹏、权五燮:《住房财富、金融市场参与和家庭资产组合选择——来自中国城市的证据》,《金融研究》2015年第4期,第1-18页。国外对于住房以及住房价格对家庭金融资产配置影响的研究已有一定数量。现有研究表明,住房价格水平变化对于家庭金融资产配置的影响可能通过不同的渠道表现为两个截然不同的结果。一方面,住房价格水平上升会促使家庭积极参与金融市场,配置更多风险性金融资产。其中一种重要解释是住房价格水平上涨会产生财富效应。住房作为家庭十分重要的资产,其价值的上升必然会给家庭带来更多财富,从而促使家庭更加积极地参与金融市场,并配置更多的风险性金融资产。[注]Richard A. Cohn, et al., “Individual Investor Risk Aversion and Investment Portfolio Composition,” The Journal of Finance, Vol.30, No.2, 1975, pp.605-620; Irwin Friend and Marshall E. Blume, “The Demand for Risky Assets,” The American Economic Review, Vol.65, No.5, 1975, pp.900-922; James Tobin, Asset Accumulation and Economic Activity: Reflections on Contemporary Macroeconomic Theory, Chicago: University of Chicago Press, 1982.除此之外还有一些解释,例如李涛等认为一个家庭持有的住房可以有效提升家庭的幸福水平,由此可以使家庭降低其面临风险的感受,从而提升对于其他风险金融资产的参与程度。[注]李涛等:《住房与幸福:幸福经济学视角下的中国城镇居民住房问题》,《经济研究》2011年第9期,第69-82页。另一方面,住房价格水平上升会抑制家庭参与金融市场,减少对风险性金融资产的配置。这主要是由住房价格水平上升产生的风险效应所致。风险效应主要包括流动性风险增加,[注]Sanford J. Grossman and Guy Laroque, “Asset Pricing and Optimal Portfolio Choice in the Presence of Illiquid Durable Consumption Goods,” Econometrica, Vol.58, No.1, 1990, pp.25-51; Marjorie Flavin and Takashi Yamashita, “Owner-occupied Housing and the Composition of the Household Portfolio,” The American Economic Review, Vol.92, No.1, 2002, pp.345-362.即住房的流动性较差,持有住房会增加家庭面临的流动性风险;住房价格风险增加,[注]Michael C. Fratantoni, “Homeownership and Investment in Risky Assets,” Journal of Urban Economics, Vol.44, No.1, 1998, pp.27-42.即住房本身可以看做一种风险资产,持有住房将使家庭面临住房价格变动的风险。同时,由于上述风险的存在,持有住房的家庭风险厌恶程度也会增加,从而减少对风险性金融资产的配置。[注]Raj Chetty and Adam Szeidl, “Consumption Commitments and Risk Preferences,” The Quarterly Journal of Economics, Vol.122, No.2, 2007, pp.831-877.此外,有实证研究发现家庭持有的住房资产占家庭资产的比重越大,家庭参与股票市场的概率就越低。[注]Joao F. Cocco, “Portfolio Choice in the Presence of Housing,” The Review of Financial Studies, Vol.18, No.2, 2004, pp.535-567; Buly A. Cardak and Roger Wilkins, “The Determinants of Household Risky Asset Holdings: Australian Evidence on Background Risk and Other Factors,” Journal of Banking & Finance, Vol.33, No.5, 2009, pp.850-860; Raj Chetty, László Sándor, and Adam Szeidl, “The Effect of Housing on Portfolio Choice,” The Journal of Finance, Vol.72, No.3, 2017, pp.1171-1212.综上所述,住房价格水平对于家庭金融资产配置的影响尚不明确,对于不同国家的不同国情,其影响也不尽相同。那么,住房价格水平变化如何影响中国家庭金融资产配置?针对拥有不同数量住房的家庭,影响又有什么不同呢?本文将试图回答以上两个问题。以往关于住房价格水平变化对家庭金融资产配置影响的文献中,大多仅局限于对风险性金融资产的分析,且风险性金融资产均只选取单一的股票作为代表,较为片面。本文的创新之处在于:运用中国家庭金融调查的微观数据,同时在是否参与金融市场和参与程度两个层面分析了住房价格水平变化对家庭配置无风险资产和风险资产的具体影响,并且将拥有不同数量住房的家庭的异质性纳入研究范畴,将总体样本根据家庭拥有住房数量的不同划分为不同的子样本,分析住房价格水平变化对于拥有不同住房数量的家庭进行金融资产配置的影响,结果较已有研究更为全面。在住房价格水平不断变化的背景下,这些研究对优化我国家庭金融资产配置,提升人民生活质量以及防范系统性金融风险具有重要的理论和现实意义。

二、理论分析与研究假说

Markowitz提出均值-方差的研究框架研究单期风险资产组合,建立了资产组合理论体系。他提出投资者可以借助各风险资产之间的不完全相关性,组建分散化的风险资产组合以最大程度地降低所持有风险资产的风险。众多资产组合中能够在相同风险水平下获得最大收益的组合为有效资产组合,这一有效资产组合对于投资者来说是最优的。Tobin在此基础上加入了无风险资产,认为投资者应同时持有风险资产和无风险资产,并且风险资产和无风险资产比重达到最优才能使投资者达到效用最大化。以上经典理论的效用最大化均为单期效用最大化,随着资产组合理论的进一步发展,更加贴合现实的跨期资产组合理论诞生。跨期资产组合理论在原有均值方差分析框架和同时持有无风险资产和风险资产的基础上引入消费,并研究投资者如何在消费和投资之间进行跨期选择,以及如何在其投资组合中的风险资产和无风险资产之间进行跨期配置以实现终生效用最大化。无论根据只考虑单期的资产组合理论还是考虑跨期的资产组合理论,家庭对于金融资产的配置原则都是收益最大化的同时风险最小化。对于理性的家庭来讲,其目标是跨期终生效用最大化,这就使家庭需要根据自身的风险偏好和各种金融资产的收益率在预算约束下,对住房等实物资产、现金、储蓄等无风险金融资产和股票、基金、理财产品等风险性金融资产进行合理配置。由于住房具有消费和投资的双重属性,近年来随着住房价格水平的不断攀升,家庭不再仅仅追求住房的消费属性,而开始看重住房的投资属性。在这一背景下,通过家庭金融理论中收益最大化和风险最小化的框架,我们对住房价格水平变化对家庭金融资产配置的影响机制进行分析。

(一)住房价格水平变化对家庭金融资产配置的影响机制

1.财富效应。对于拥有住房的家庭而言,尤其是拥有多套住房的家庭,住房价格水平的攀升将会导致家庭总财富的增加,这主要通过三种形式实现:第一,出售住房使家庭获得住房价格水平上升后的溢价财富;第二,出租住房使家庭获得租金财富;第三,将住房进行抵押以获得贷款,通过贷款进行投资,包括继续投资住房或参与金融市场以获得财富增长。家庭总财富的增加会使家庭风险承受能力增加,风险偏好程度相应上升,为实现收益最大化从而配置更多的风险性金融资产,提高家庭资产组合中风险性资产的比例。

2.资产多样化配置效应。住房价格水平的长期持续上涨使家庭具有强烈的房价水平上涨预期,在这一背景下,具有双重属性的住房资产将主要表现出其投资属性,家庭会选择继续增加对住房的投资以获取收益。已有研究表明,住房投资和其他金融资产的投资并不具有显著的相关性,[注]Rui Yao and Harold H. Zhang, “Optimal Consumption and Portfolio Choices with Risky Housing and Borrowing Constraints,” The Review of Financial Studies, Vol.18, No.1, 2004, pp.197-239.而在目前的通货膨胀水平和储蓄利率水平背景下,储蓄和持有现金几乎不能给家庭带来收益,家庭为了保证收益尽可能最大化,较少选择进行储蓄或持有现金来分散风险,但是为了最小化投资住房资产的风险,在构建家庭资产组合时,家庭往往会选择在增加住房投资的同时增加与住房投资没有显著相关性的其他风险性金融资产的配置。

3.住房价格风险效应。住房的价值取决于其居住属性,但是住房的投资属性会使其价格水平在投资需求和投机需求下不断被推高,持续走高的住房价格水平使住房开发商获取巨大收益并持续建造和开发住房增加住房供给,当住房供给超过住房的刚性需求,即居住属性决定的需求时,住房市场就会产生价格泡沫。价格泡沫的存在使住房价格具有极大的风险,当整个市场中的每个家庭都持有远远大于其刚性需求数量的住房时,家庭会选择抛售过剩的住房,大量抛售住房的后果则是住房市场上的供给远远大于需求,导致泡沫破裂,住房价格水平大幅下降。这种住房价格的风险效应使投资高价住房的家庭面临财富损失的风险增加,为使该风险最小化,家庭会选择减少风险性金融资产的配置,增加无风险金融资产的配置,降低资产组合中风险性资产的比例。

4.住房流动性风险效应。相较于其他风险性金融资产和无风险金融资产,住房资产由于房屋质量存在差异,买卖双方匹配过程复杂,常常包含报价、等待、议价、决策等过程,以及高额的交易费用和多变的市场境况等原因,其流动性往往较低,这就使持有住房的家庭常常面临流动性风险。流动性风险的存在一方面使家庭在进行资产配置时常常愿意配置更多的具有高流动性的无风险资产,例如活期储蓄和现金,另一方面,流动性风险也会增加家庭对于风险的厌恶程度,增加对于无风险资产的配置,减少对于风险性金融资产的配置。

5.住房贷款效应。由于住房是屈指可数的可以通过贷款获得的资产,因此大多数家庭会选择通过按揭贷款的方式购置住房。在家庭购买住房之前,住房价格水平的上涨会导致按揭贷款的成本增加,在家庭购买住房之后,家庭需要为还贷而储蓄,同时住房贷款使家庭面临的高杠杆水平也会使家庭所面临的风险提升。为了使风险最小化,家庭会选择减少风险性金融资产的配置,增加无风险金融资产的配置,降低风险性金融资产的比例。

(二)研究假说

由上文的影响机制分析可知,住房价格水平变化对于家庭金融资产配置通过不同效应有不同的影响,而综合影响尚不明确。因此我们需要结合我国实际情况提出研究假说并实证检验。

根据住房价格水平变化对家庭金融资产配置的影响机制分析得出,财富效应和资产多样化配置效应均会使家庭增加风险性金融资产的配置,减少无风险资产配置;而住房价格风险效应、住房流动性风险效应和住房贷款效应则会使家庭减少风险性金融资产配置而增加无风险资产配置。对于我国而言,首先,此前提到的《中国家庭财富调查报告(2018)》指出,房产净值增长是家庭财富增长的核心因素,2017年房产净值增长额占家庭人均财富增长额的68.74%。这表明住房价格的财富效应在我国十分显著。其次,居民住房自有率极高,中国社科院2016年发布的《社会发展蓝皮书》显示,我国城镇居民家庭住房自有率达到91.2%。住房的持有可以提升家庭的幸福感,从而降低家庭的风险感受,由此削弱了住房价格风险效应和流动性风险效应的影响。再次,我国目前住房市场依然保持繁荣状态,绝大多数新建商品住宅和二手住宅一经开盘或挂出便被一抢而空,而大多数热衷于投资住房的家庭可能缺乏必要的金融素养和对于市场的正确认识,单纯依据其适应性预期来追求高额的投资回报而较少考虑风险,因此住房价格风险效应和流动性风险效应很难在这部分家庭的行为中得到体现。而住房贷款效应则主要体现在尚未拥有住房和购买刚需住房的年轻家庭中,因此住房贷款效应对于我国整体家庭金融资产配置的影响也十分有限。综上所述,住房价格水平变化对于我国家庭金融资产配置的影响主要表现为财富效应和资产多样化配置效应,即会使家庭增加风险性金融资产的配置,减少无风险资产配置。根据以上分析,提出本文的第一个研究假说。

假说1:住房价格水平的上涨对家庭配置风险性金融资产具有正向影响,对家庭配置无风险金融资产具有负向影响。

除此之外,由于住房价格水平对于拥有不同住房数量的家庭影响存在异质性,因此还应进行具体分析。对于没有住房的家庭而言,住房价格水平上涨并不表现为财富效应和资产多样化配置效应,而主要表现为住房贷款效应,更高的住房价格水平意味着更高的购房贷款,家庭必须为买房而提高储蓄,从而配置更多无风险金融资产。基于此,提出第二个假说。

假说2:住房价格水平的上涨对没有住房的家庭配置无风险金融资产具有正向影响。

对于拥有住房的家庭而言,住房价格水平上升带来的财富效应也不尽相同。拥有一套住房的家庭,住房价格水平的上涨会使他们的心理财富增长,于是他们会选择配置更多风险性金融资产,但由于家庭在正常情况下不太可能出售或者抵押自己居住的刚需房,因此实质性财富并不会有较多增长,配置更多风险性金融资产的同时会伴随无风险资产配置的减少。基于此,提出第三个假说。

假说3:住房价格水平的上涨对拥有一套住房的家庭配置风险性金融资产具有正向影响,配置无风险金融资产具有负向影响。

拥有两套及以上住房的家庭,住房价格水平的上涨在使他们心理财富增长的同时很可能还会使他们获得实质性的财富增长,家庭会选择将增长的财富用来消费和配置在风险性金融资产上,同时对于无风险资产的配置不会产生较大影响。基于此,提出第四个假说。

假说4:住房价格水平的上涨对拥有两套及以上住房的家庭配置风险性金融资产具有正向影响。

三、实证检验

(一)变量与数据选取说明

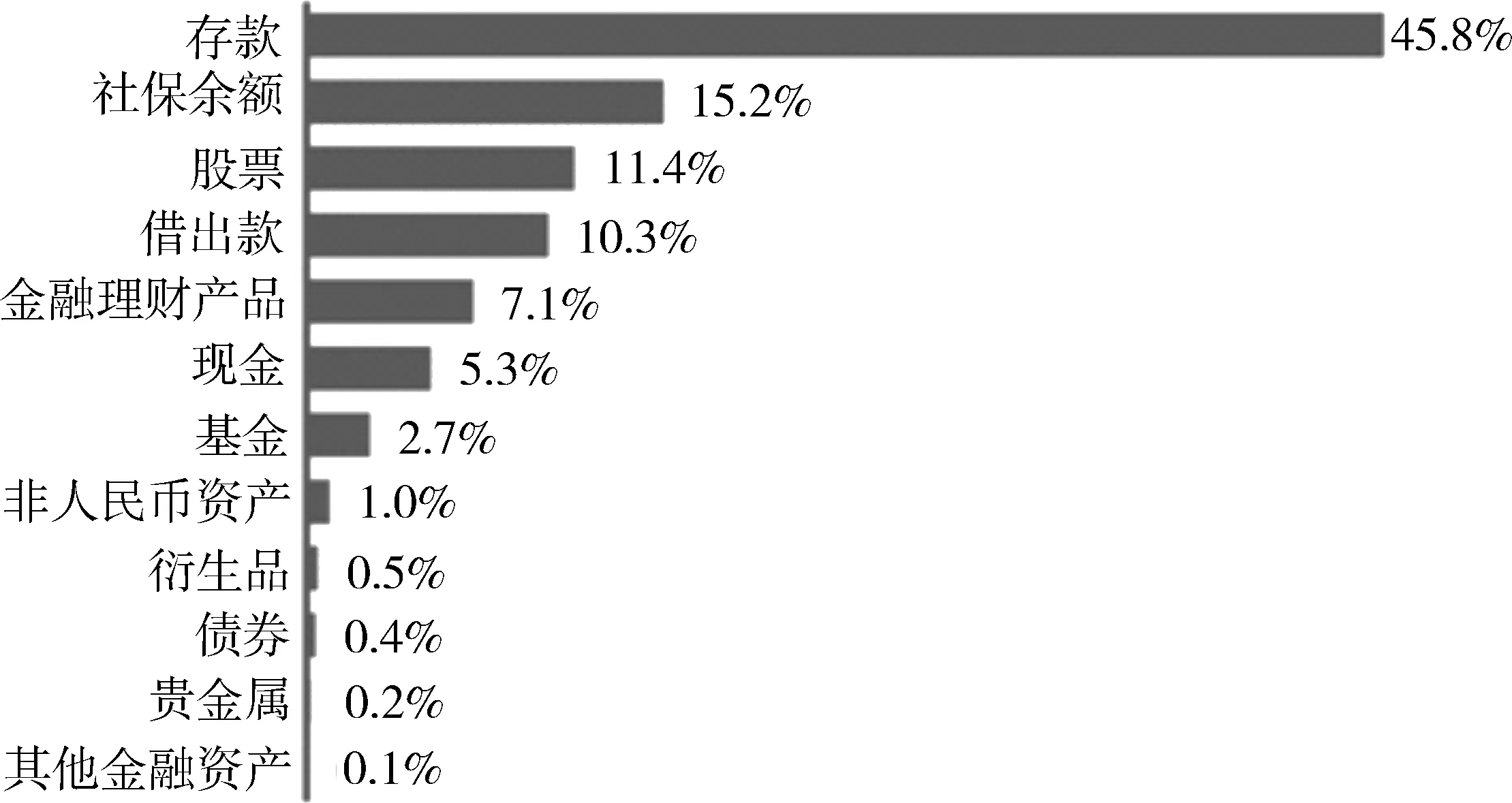

图1 2015年中国家庭金融资产配置[注] 数据来源于《中国家庭金融资产配置风险报告》,由西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心和“小牛资本”于2016年联合发布,https:∥chfs.swufe.edu.cn/Upload/家庭金融资产配置风险报告.pdf。

本文实证检验使用的所有数据均来源于中国家庭金融调查(China Household Finance Survey),目前西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心仅开放了2011年的数据,因此我们使用2011年数据。基于上述研究假说进行实证检验,所选取变量说明如下:

1.被解释变量

被解释变量的选取主要从家庭是否参与金融资产配置以及参与该金融资产配置的程度两个方面来考量。考虑到我国现实,根据中国家庭金融资产配置情况(见图1)和2011年中国家庭金融调查数据的结构,我们用我国家庭配置最多的储蓄代表无风险金融资产,用股票和基金代表风险性金融资产进行分析。变量主要包括是否持有储蓄、储蓄占家庭金融资产比例、是否持有股票、股票占家庭金融资产比例、是否持有基金以及基金占家庭金融资产比例。在稳健性检验部分,我们还会选择是否持有现金、现金占家庭金融资产比例进行变量替换检验。

2.解释变量及控制变量

考虑到调查数据中的住房市值是由家庭自身进行选择购买得到,家庭是否参与金融资产的配置往往取决于家庭的财富水平,而家庭的财富水平又会影响家庭对于不同价格水平住房的选择,因此我们认为使用调查数据中的房屋市值作为解释变量可能会存在内生性问题。为解决内生性问题,参考陈永伟等的研究,我们选择住房价格水平增值作为住房价格水平的代理变量,[注]陈永伟等:《住房财富、房贷约束与城镇家庭教育开支——来自CFPS2010数据的证据》,《经济研究》2014年增刊第1期,第89-101页;陈永伟等:《住房财富、金融市场参与和家庭资产组合选择——来自中国城市的证据》,《金融研究》2015年第4期,第1-18页。即住房目前的市价与住房购买时的价格之间的差额,这一变量既能较好地代表价格水平,同时由于住房价格水平的增值并不受到家庭特征的影响,可以很好地解决可能存在的内生性问题。

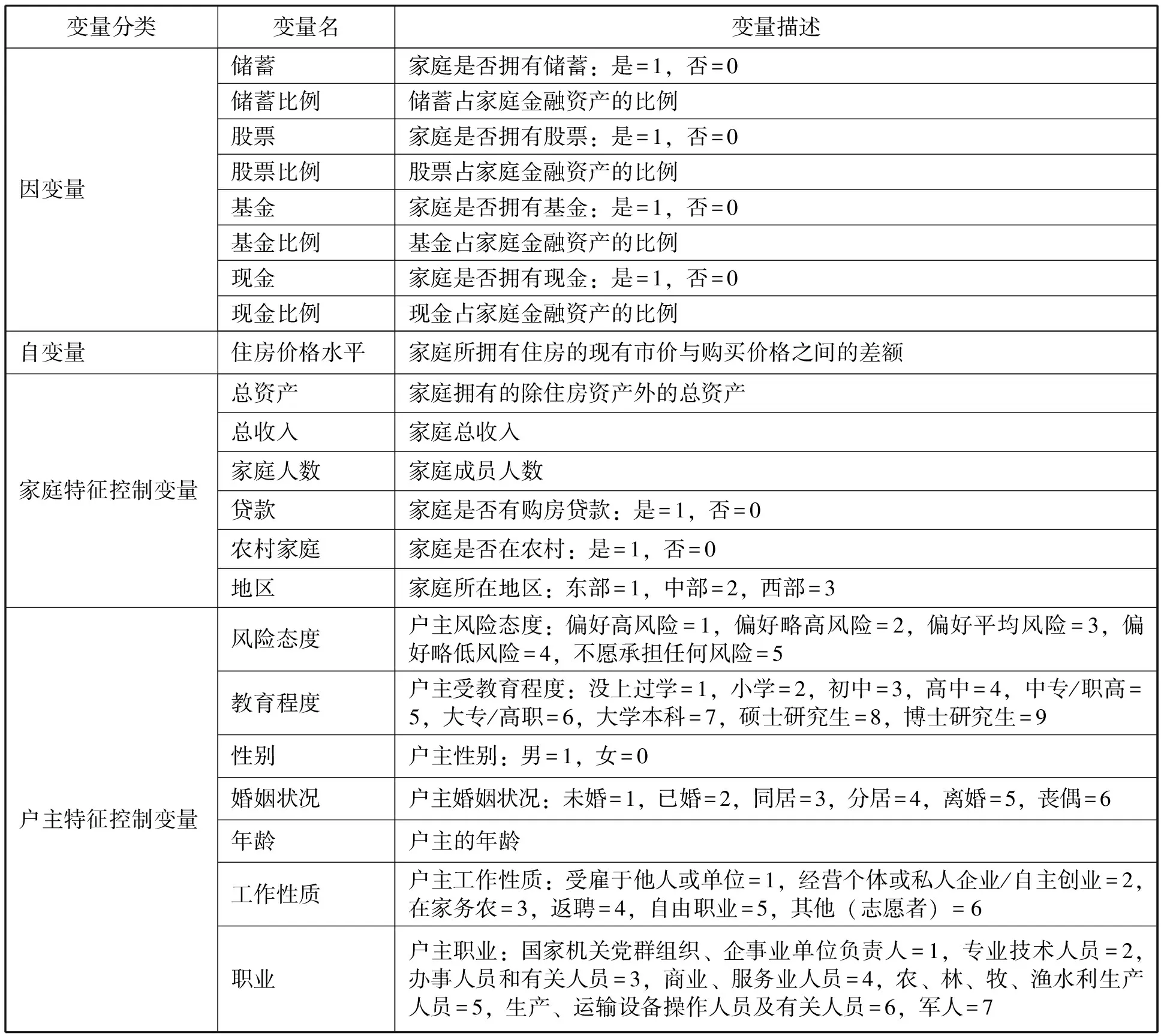

在控制变量选择上,根据家庭资产配置理论和家庭异质性特征及以往相关文献,我们选取控制变量包括家庭非住房总资产、家庭总收入、家庭成员人数、户主风险态度、户主受教育程度、户主性别、户主婚姻状况、户主年龄、户主工作性质、户主职业、家庭是否有购房贷款、家庭是否在农村以及家庭所在的地区,具体说明如表1所示。

表1 变量说明

(二)描述性统计

中国家庭金融调查2011年的数据是对全国25个省及直辖市、自治区的80个区县中的320个村及社区家庭进行随机调查而得,受访家庭8438个,剔除所需变量残缺值较多的家庭并进行数据的异常值处理后,保留6134个家庭作为实证检验的总体样本,样本描述性统计结果如表2所示。

表2 总体样本描述性统计

从以上描述性统计中可以看出,我国目前家庭金融资产的配置主要集中在储蓄和现金上,无论是参与风险资产金融市场的程度还是风险资产的配置占比均非常低,股票市场参与均值仅为9%,股票资产占比均值仅为4.3%。另外,为了全面考察我国家庭参与金融市场的状况,我们在描述性统计中还将家庭持有的期权、期货、债券、非人民币资产和黄金加总称为其他风险性金融资产,但是在总体样本中,家庭的其他风险性金融资产占比均值仅为0.5%,说明金融市场有限参与的现象在我国存在且显著。

(三)模型设定

本文的实证检验依据理论分析及研究假说中拥有住房数量不同的家庭,住房价格水平对其金融资产配置的影响不同而以家庭拥有住房数量为标准,将家庭分为没有住房、拥有一套住房和拥有两套及以上住房三个子样本组,分别检验住房价格水平对家庭是否参与金融市场以及金融市场参与程度的影响。建立模型如下:

1.住房价格水平对家庭是否参与金融市场的影响

yij=α+βlnhousepriceij+ηXij+μij

(1)-(3)

2.住房价格水平对家庭参与金融市场程度的影响

zij=α+βlnhousepriceij+ηXij+εij

(4)-(6)

其中,i表示家庭,j表示分组,yij对应(1)-(3)分别是储蓄、股票、基金,zij对应(4)-(6)分别是储蓄比例、股票比例、基金比例,Xij表示第j组第i个家庭的所有控制变量,其中在没有住房家庭分组中,由于不存在购房贷款和住房价格水平增值,因此选取租住房屋当前市场价值作为住房价格水平的代理变量,同时在控制变量中除去贷款变量,μij和εij为残差项。模型(1)-(3)被解释变量均为二值虚拟变量,因此应为二值选择模型,使用Logit模型进行回归;模型(4)-(6)由于是典型的归并回归模型,尽管有部分分布连续,但是使用OLS模型会导致估计结果不一致,因此使用Tobit模型进行回归。

(四)回归结果

1.总体样本回归结果

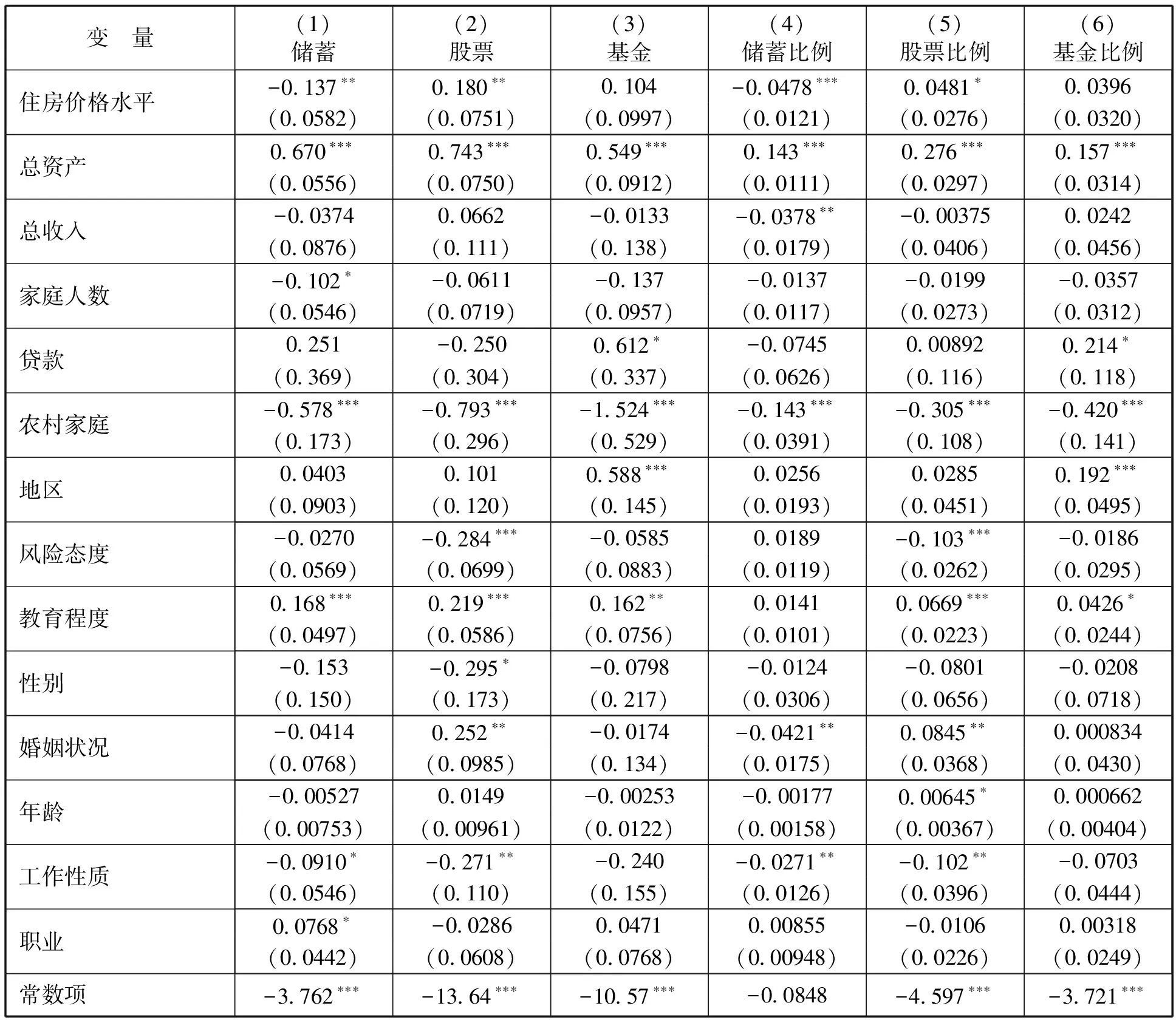

总体样本的回归结果如表3所示。

表3 总体样本回归结果

注:***,**和*分别表示在1%,5%和10%的显著水平下显著,括号中的数值为标准误差

分析表3,首先关注核心解释变量住房价格水平的影响,从第(1)(2)(3)列家庭是否参与金融市场,即是否持有储蓄、股票和基金的层面来看,住房价格水平对于家庭是否配置无风险金融资产储蓄具有负向影响,对于风险性金融资产股票、基金均具有正向影响,但是对于基金的正向影响不显著。从(4)(5)(6)列家庭参与金融市场程度,即持有储蓄、股票和基金占家庭金融资产比例的层面来看,结果与家庭是否参与金融市场的结果基本相似。这一总体样本的结果与假说1相一致,对此可能的第一种解释是,住房价格水平对于中国家庭金融资产配置具有财富效应,即由于住房价格水平上升,拥有住房的家庭会获得实际的财富增加或是对于自身拥有财富的感受增强,即将这种财富增长归入“心理账户”[注]Nikola Dvornak and Marion Kohler, “Housing Wealth, Stock Market Wealth and Consumption: A Panel Analysis for Australia,” Economic Record, Vol.83, No.261, 2007, pp.117-130.从而提升其风险偏好程度,增加对于风险性金融资产的配置。但与此同时,在总体中占大多数的拥有一套住房的家庭虽然自身具有一定的风险抵抗能力,而且这些家庭可能由于具有改善住房的需求或是为子女买房的需求,选择将资金投向风险和收益更高的风险性金融资产,但是这些家庭不大可能选择出售仅有的刚需住房以获取财富,因此他们的财富并没有因为住房价格水平上涨而产生实质性增长,增加配置风险性金融资产将伴随着减少无风险金融资产,即将现有的储蓄或是现金用于投资风险性金融资产。以上结果的第二种可能解释是住房价格水平对于中国家庭金融资产配置具有资产多样化配置效应,即住房价格水平的升高促使热衷于追求高收益的家庭选择将住房作为一种投资品,从而继续购置住房进行投资。但为了在保证收益的同时分散风险,这些家庭还会选择增加其他与住房资产相关性不高的风险性金融资产配置,由于储蓄和现金几乎难以给家庭带来收益,因此追求高收益的家庭并不会选择将增加储蓄和现金作为分散风险的手段。

其次关注家庭特征的影响,第一,家庭总资产的增加在家庭是否参与金融市场层面和家庭参与金融市场程度层面均会促进所有金融资产的配置,且非常显著。第二,家庭收入的增加则会在家庭参与金融市场程度层面显著减少储蓄占家庭金融资产的比重,而对是否参与储蓄、股票、基金等金融资产配置以及参与股票和基金市场的程度影响不显著,这可以认为是随着家庭收入的增加,家庭抵抗风险的能力增强,进行预防性储蓄的动机较低,从而会减少对于无风险资产的配置比例,增加消费。第三,家庭成员人数的增加在是否参与金融市场和参与程度层面对所有金融资产的配置均有抑制效应,但除抑制参与储蓄配置较为显著以外,其余均不显著,这可能是由于人口多的家庭消费需求更加旺盛,由此减少了对于金融资产的配置,但这种影响是极其微弱的。第四,家庭贷款的存在会较为显著地促进家庭参与基金市场,并提升基金在家庭资产中所占的比例,而对于其他金融资产的配置和持有比例影响不显著,这可能是由于家庭偿还贷款的约束存在,既要选择配置更多安全性较高的资产又要选择配置具有一定收益的资产,于是选择参与基金市场。第五,农村家庭无论是储蓄等无风险资产市场还是股票等风险资产市场的参与程度均显著低于城市家庭,这可能是因为农村家庭的金融素养和金融意识普遍不高,参与金融市场的积极性不强。第六,家庭所在的地区对于家庭配置储蓄和股票均没有显著影响,但是西部地区家庭显著配置更多的基金资产。

再次关注户主特征的影响,第一,户主越不愿意承担风险的家庭会显著减少对于股票的配置,这符合风险厌恶者的基本行为特征。第二,户主受教育程度越高的家庭会显著增加各种金融资产的配置,这主要是由于随着受教育水平的提升,户主往往具有更高的“金融素养”,从而会主动进行资产配置以达到家庭效用最大化的目标。第三,户主性别对于家庭参与金融资产配置的影响不大。第四,户主婚后会显著地降低储蓄占家庭金融资产的比例,同时显著增加对于股票的配置,这可能是由于结婚过程往往伴随着住房的购买和经济实力的增长,因此家庭会适当减少储蓄等无风险资产,增加股票等风险性资产。第五,户主年龄的上升会较为显著增加股票占家庭金融资产的比例,这可能是由于户主年龄的上升伴随着拥有住房、经济实力的增强以及住房贷款的减少,从而会增加股票等风险性金融资产的配置,年轻人则没有足够的经济实力进行风险金融资产的投资。第六,户主的工作性质会较为显著地影响家庭参与金融市场,户主为自由职业者的家庭相较于户主受雇于个人或单位的家庭在储蓄和股票的配置上均会显著减少。第七,户主的职业对于家庭金融资产配置影响不大。

2.子样本回归结果

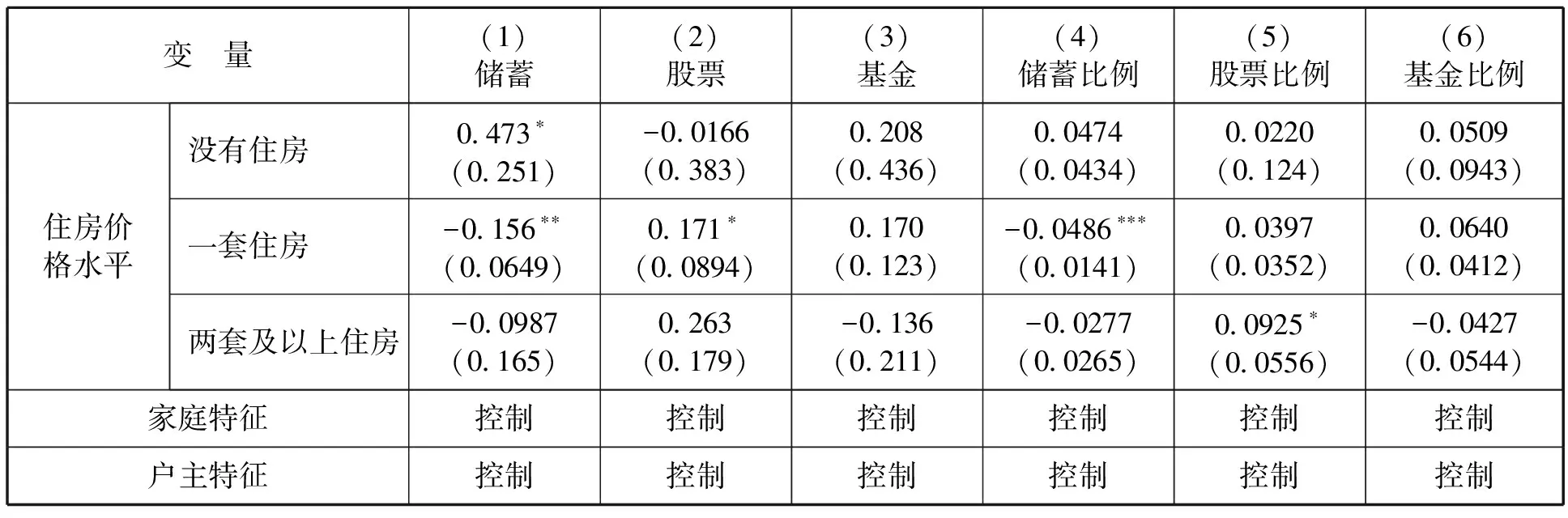

没有住房、拥有一套住房和拥有两套及以上住房的子样本回归结果如表4所示。

表4 子样本回归结果

注:***,**和*分别表示在1%,5%和10%的显著水平下显著,括号中的数值为标准误差。家庭特征和户主特征等控制变量回归结果不是本文关注重点,篇幅原因在子样本回归中只进行回归加以控制,但不作详细报告

分析表4,第一,住房价格水平对没有住房家庭的影响与总体样本结果差异较大。从(1)(2)(3)列可得,住房价格水平的上涨会促使没有住房的家庭选择配置储蓄和基金,而抑制他们配置股票,其中家庭选择配置储蓄较为显著,其他影响均不显著。这与假说2相一致,这一结果一方面是由于住房价格水平的上涨产生的主要是住房贷款效应,更高的住房价格水平意味着更高的购房贷款成本,增加的潜在贷款将减少家庭的财富,没有住房的家庭需要通过更多的储蓄来购房。另一方面,没有住房的家庭经济实力相对较弱,抵抗风险能力也较弱,这使家庭在配置资产时更多考虑配置在储蓄等风险较低、流动性较强的资产上,限制了家庭配置风险性资产。同时,住房价格水平的上涨除了增加储蓄外,还会伴随着这些家庭的消费降低,这就导致了这部分家庭的生活幸福感非常低。第二,对于拥有一套住房的家庭来说,从是否参与金融市场的层面,即第(1)(2)(3)列和参与金融市场程度的层面,即第(4)(5)(6)列来看,都同总体样本结果基本一致,也与假说3相一致。这主要是由于我国大多数家庭都拥有一套住房,主要是“用来住的”,因此,他们的行为最能够代表住房价格水平对于家庭进行金融资产配置的影响。这种影响产生的可能原因在总体样本回归结果分析中已有解释,此处不再赘述。第三,无论在是否参与金融市场的层面,还是在参与金融市场程度的层面,住房价格水平对拥有两套及以上住房的家庭的影响都与对没有住房家庭的影响相反,即房价上涨会减少家庭对于储蓄和基金的配置而增加对于股票的配置,但是影响均不显著,如第(5)列所示,只会较为显著地增加股票占家庭金融资产的比重,这与假说4相一致。这一现象的原因是作为拥有两套及以上住房的家庭,住房价格水平上涨对于他们主要表现为财富效应和资产多样化配置效应,这些家庭既可以增加“心理账户”的非实质性财富,又可以通过出售或抵押非刚需型住房而获得实质性财富,同时这部分家庭本身具有较强的抵抗风险的能力,他们愿意配置更多的风险性金融资产,增加股票配置而减少基金配置的原因可能在于基金资产相较于股票资产具有低风险低收益的特征,而这种特征并不能吸引抵抗风险能力较强的家庭进行投资。另外,由于财富的实质性增长,家庭配置更多的风险性金融资产并不会对无风险资产的配置产生显著影响。

(五)稳健性检验

为进一步考察总体样本回归的真实性和可靠性,我们对总体样本数据进行了如下稳健性检验。首先,将logit模型更换为probit模型,并且在回归中使用稳健标准误;其次,使用OLS方法进行多元线性回归;最后,为防止用单一的储蓄代表无风险金融资产可能出现的偏差,使用现金代表无风险金融资产再次进行回归。以上三种检验得到的结论与基准模型回归得到的结论基本一致。因此,我们认为模型设定基本无误,基准模型的回归结果真实可靠。由于篇幅原因,稳健性检验的结果在此处不再展示。

四、结论与建议

本文研究了住房价格水平变化对中国家庭金融资产配置的影响。在理论分析中阐述了住房价格水平变化对于家庭金融资产配置的影响机制,在实证检验中利用中国家庭金融调查的数据,根据家庭拥有住房的数量不同,将总体样本划分为没有住房的家庭、拥有一套住房的家庭和拥有两套及以上住房的家庭三个子样本,从是否参与金融市场和金融市场参与程度两个层面分析了住房价格水平变化对于中国家庭金融资产配置的影响,主要结论如下。

第一,住房价格水平变化对于中国家庭金融资产配置的影响机制主要包括财富效应、资产多样化配置效应、住房价格风险效应、住房流动性风险效应和住房贷款效应。

第二,从实证分析得出,对于总体样本和拥有一套住房的家庭而言,住房价格水平的上涨对家庭配置风险性金融资产具有正向影响,对配置无风险性金融资产具有负向影响。增加配置风险性金融资产的原因是住房价格水平对于中国家庭金融资产配置具有财富效应。由于住房价格水平升高,拥有住房的家庭会获得实际的财富增加或是“心理账户”的财富增加,由此提升其风险偏好程度,增加对于风险性金融资产的配置,而减少配置无风险金融资产的原因是大多数拥有一套住房的家庭不会选择出售或抵押仅有的刚需住房,财富并没有因为住房价格水平上涨而产生实质性增长。因此,增加配置风险性金融资产将伴随着减少配置无风险金融资产。

第三,对于没有住房的家庭而言,住房价格水平的上涨对家庭配置无风险金融资产具有正向影响。这一方面是由于住房可以通过贷款获得,住房价格水平的上涨产生住房贷款效应,更高的住房价格水平意味着更高的购房贷款,增加的贷款将促使没有住房的家庭需要通过更多的储蓄来购房。另一方面,没有住房的家庭经济实力相对较弱,抵抗风险能力也较弱,这使家庭风险厌恶程度高,在配置资产时更多考虑配置在储蓄等风险较低、流动性较强的资产上,限制了家庭配置风险性资产。

第四,对于拥有两套及以上住房的家庭而言,住房价格水平上涨对家庭配置风险性金融资产具有正向影响。这是由于这些家庭既可以增加“心理账户”的非实质性财富,又可以通过出售或抵押非刚需型住房而获得实质性财富。与拥有一套住房的家庭不同的是,这些家庭由于获得的实质性财富增长,他们增加风险性金融资产的配置并不会对无风险资产的配置产生显著影响。

综上可看,对于大多数拥有住房的家庭而言,住房市场在一定限度内的繁荣发展对于我国家庭参与金融市场有一定促进作用,应该鼓励住房市场健康繁荣发展,但住房价格水平必须控制在一定限度内。

从本文的研究对象角度来看,首先,我国的风险性金融市场发展还不成熟,相应的市场体制机制还不够健全,市场存在较大的风险,这在近几年所出现的“股市持续大幅度下行”中都有所体现。如果对于住房价格水平不加以控制,随着它的上涨,拥有住房的家庭将很可能过度参与到风险性金融市场中使家庭的风险暴露持续增大,一旦市场再次发生大幅度波动,这些家庭将可能遭受巨大损失。因此,在鼓励住房市场健康繁荣发展的同时还要继续完善我国资本市场的建设,使资本市场的发展既能够更好地服务实体经济,又能够保证投资者的投资安全性。其次,随着住房价格水平的上涨,财富总量相对较大的拥有两套及以上住房的家庭会获得更多的财富增长,而财富总量相对较小的没有住房的家庭更加难以满足基本生活需求,这种“马太效应”会降低没有住房的人民的生活幸福感,同时拉大贫富差距,滋生更多的社会矛盾,这有悖于建设和谐社会和实现共同富裕的基本理念。因此,应在控制住房价格水平的同时,“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”,让没有住房的家庭解决最基本的生活问题。同时,各地方应结合自身房地产市场实际情况,“因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系”。

从防范系统性金融风险的角度来看,住房市场可能存在的泡沫是我国金融领域的一个巨大风险点。决定住房价值的是刚性需求,而非投资性需求和投机性需求。投资性需求和投机性需求将促使炒房者疯狂购买住房,再通过住房进行抵押贷款,继续购买住房造成市场上需求旺盛的假象,同时不断推高住房价格水平,促使住房开发商不断投资建房。当真正的住房刚性需求远远小于住房供给时,房地产泡沫将会破裂,对国家的经济发展和人民的生活造成巨大破坏。因此,必须将住房价格水平控制在健康合理的范围内,遏制投资性需求和投机性需求,在此基础上,进一步“稳地价,稳房价,稳预期”,坚决防范化解住房市场风险。

综上所述,保证住房市场健康繁荣稳定发展对于我国风险性金融资产市场的发展具有促进作用,但与此同时必须坚持“房子是用来住的、不是用来炒的定位”,加强对于住房价格水平的调控,构建房地产市场健康发展长效机制,使住房价格水平保持在合理区间内,让住房回归居住属性,“让全体人民住有所居。”

——来自河北的数据检验