无锡市主城区居民吸烟与心理行为特征的关系研究

冯为,姚建军,李世明,吴越,周德祥,张紫娟,杨雀屏

我国是世界最大烟草生产国和消费国,也是烟草最大的受害国[1]。数据分析显示,我国每年约有超过100万人死于烟草相关的疾病,如果控烟措施不理想,预计到21世纪中叶,死亡人数将达到300万人/年[2]。另外二手烟暴露是我国面临的另一个严重的公共卫生问题,据报道每年因接触二手烟而导致死亡的人数超过10万[3]。除此之外,治疗烟草相关疾病给我国带来严重的经济损失,未来20年,中国将进入烟草归因疾病负担的高峰,吸烟成为威胁中国人口健康的最大人为因素[4]。烟草危害已成为我国严重的公共卫生问题之一,全国各地近年来结合“卫生城市”“健康城市”“文明城市”的倡议,陆续出台和修订了控烟法规和规章,制定控烟措施,初步取得部分成效,但据《2015中国成人烟草调查报告》显示我国控烟状况依然不容乐观[3]。查阅文献发现目前我国对吸烟状况的研究主要集中在生物医学方面,而对吸烟者的社会心理因素研究较少[5],且吸烟与心理行为问题的相关性研究多集中在青少年,尚缺乏对普通人群两者相关性的大样本研究。进入21世纪后,我国经济快速发展,居民生活节奏加快,社会竞争压力加大,抑郁、焦虑等常见心理问题增多,国内外研究证明,心理状况与吸烟有一定的联系[6-7],心理问题可能是启动吸烟行为的危险因素之一。有研究发现,在青少年中,吸烟行为与精神症状的出现相关联,青少年伴有抑郁、焦虑症状是其尝试吸烟乃至习惯吸烟的先兆之一[8-9]。本研究以无锡市主城区部分居民为研究对象,探讨居民吸烟的影响因素,并重点探讨普通居民吸烟与心理行为特征的关系,以期为相关部门制定相关控烟措施提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 首先采用典型抽样法,从无锡市5个主城区抽取2个代表区作为样本区;再采用随机数字表法从每个区各随机抽取1个街道,每个街道再随机抽取2个社区居(村)委;再在样本社区居(村)委中随机抽取2 498例居(村)民作为研究对象。纳入标准:(1)年龄18岁及以上;(2)有本地户口或无本地户口但居住满6个月的常住居民;(3)视力听力正常者;(4)自愿接受调查并签署知情同意书。排除标准:拒访、累计上门3次均不在家及其他原因不能接受调查者。

1.2 研究方法 调查于2013年12月—2014年6月进行。由经过统一培训的精神科医生或护士担任调查员,采用入户的方式对居民进行面对面调查。通过查阅文献并结合本研究实际情况,采用自行设计的调查问卷和心理状况相关问卷进行调查。

1.2.1 基本情况调查问卷 由研究者自行设计的基本情况调查问卷的主要内容有:(1)居民的一般情况,包括性别、年龄、户籍性质、婚姻状况、职业性质、文化程度、家庭人均年收入、是否饮酒、规律运动情况、主动获取健康知识情况、躯体健康及睡眠状况,以每周参加健身锻炼≥3次,并且每次运动持续时间≥30 min为规律运动[10];(2)吸烟情况,按照1997年WHO对吸烟者的定义,即一生中连续或累计吸烟6个月或以上者定义为吸烟者[11]。

1.2.2 12项一般健康问卷(GHQ-12) 心理状况采用国际公认的GHQ-12,中文版GHQ-12最先由我国台湾学者郑泰安在一般健康问卷(GHQ)的基础上结合中国文化特色而研制,由于其条目少、应答简便,十分适合流行病学调查和社区人群心理障碍的筛选,已被多方证实其在筛查心理障碍方面具有良好的信度和效度[12-13]。GHQ-12由12个条目构成,每个条目的选项为:(1)完全没有;(2)与平时一样;(3)比平时多一些;(4)比平时多很多。12个条目的评分按照0-0-1-1的方法进行,即选择(1)或(2)均计0分,选择(3)或(4)均计1分。总分为0~12分,GHQ-12切分值的选取参照国内外文献报道标准即≥3分定为心理问题筛查阳性,<3 分为筛查阴性[14-15]。

1.3 质量控制 正式调查前,进行预调查,由专家团队对调查方案及内容进行完善和修改,并对所有调查人员进行集中培训,培训合格后参与后续的测试和访谈工作。调查过程中由专人负责协调统一发放和回收问卷,并及时对回收的问卷进行质量控制,如发现问卷存在完整性、逻辑性、一致性等方面的质量内涵问题及时订正,不能订正的予以剔除。共发放问卷2 498份,回收有效问卷2 396份,问卷的有效回收率为95.92%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计软件进行统计分析。呈正态分布的计量资料以(±s)表示。计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验。采用Logistic回归分析探讨居民吸烟行为的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 居民的基本情况 2 396例居民中,男性1 143例(47.70%),女1 253例(52.30%);平均年龄(48.5±16.5)岁,18~39岁825例(34.43%),40~64岁1 166例(48.67%),65岁及以上405例(16.90%);本地户籍1 971例(82.26%),外地户籍425例(17.74%);婚姻状况为有配偶1 497例(62.48%),无配偶899例(37.52%);从事体力劳动1 316例(54.92%),从事脑力劳动766例(31.97%),离退休314例(13.11%);文化程度为小学及以下410例(17.11%),初中756例(31.55%),高中及中专706例(29.47%),大专及以上524例(21.87%);家庭人均年收入<1.0万元132例(5.50%),1.0万 ~1.9万 元 399例(16.65%),2.0万~2.9万元741例(30.93%),3.0万~3.9万元564例(23.54%),4.0万~4.9万元268例(11.19%),5.0万~5.9万元130例(5.43%),≥6.0万元162例(6.76%);饮酒422例(17.61%),不饮酒1 974例(82.39%);规律运动1 357例(56.64%),无规律运动1 039(43.36%);能主动获取健康知识1 654例(69.03%),不能主动获取健康知识742例(30.97%);有躯体健康问题908例(37.90%),无躯体健康问题1 488例(62.10%);失眠913例(38.11%),无失眠1 483例(61.89%);心理状况阳性411例(17.15%),心理状况阴性1 985例(82.85%)。

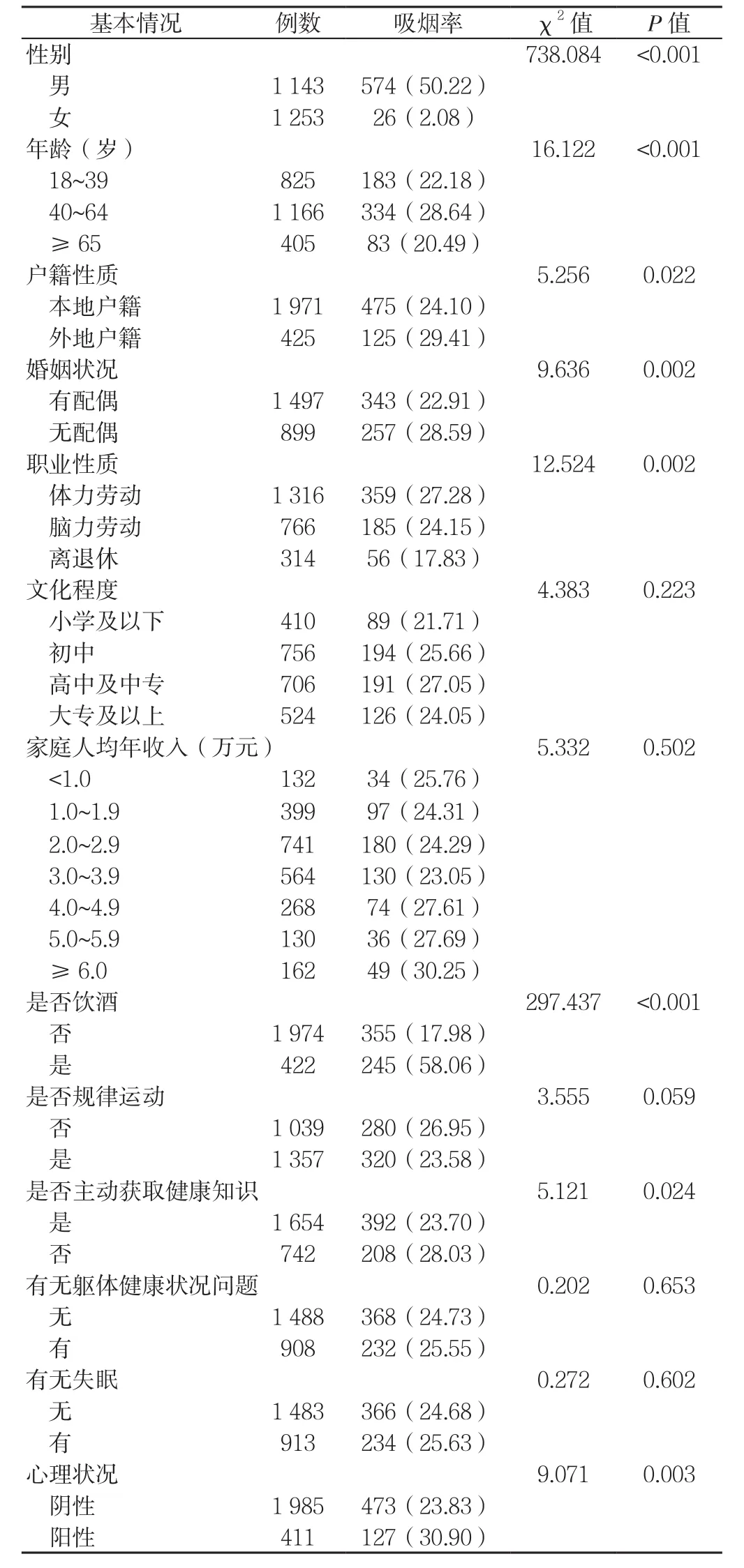

2.2 不同基本情况的居民吸烟率比较 2 396例居民中,吸烟者600例,占25.04%。不同性别、年龄、户籍性质、婚姻状况、职业性质、饮酒情况、主动获取健康知识情况、心理状况的居民吸烟率比较,差异有统计学意义(P<0.05);不同文化程度、家庭人均年收入、规律运动情况、躯体健康状况、睡眠情况的居民吸烟率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

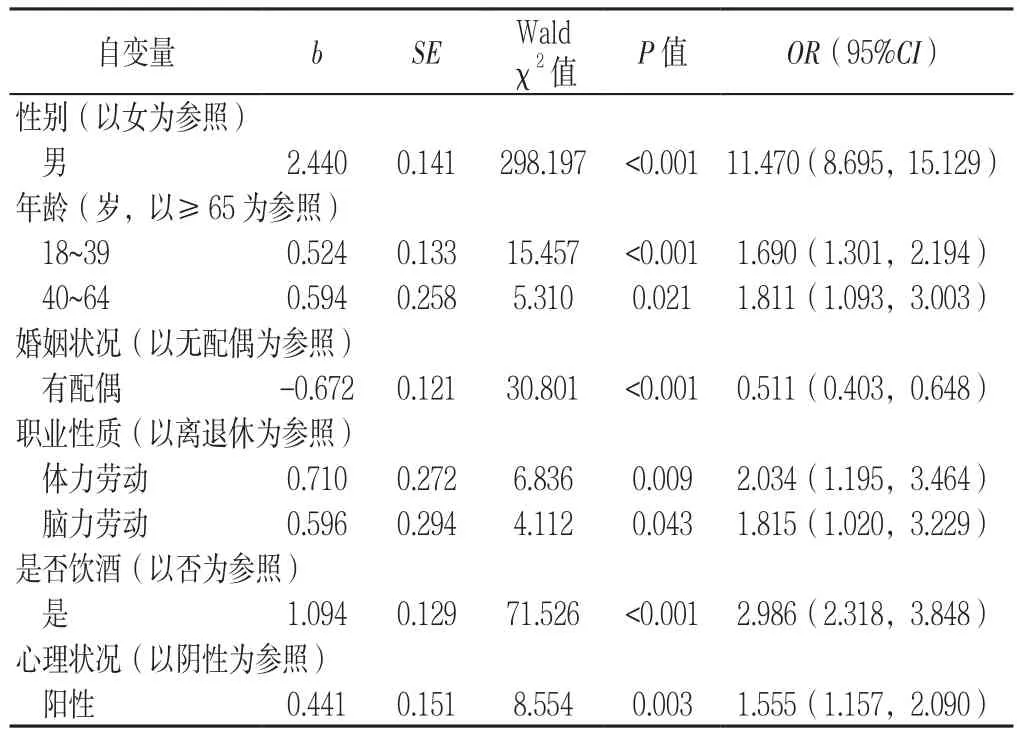

2.3 居民吸烟影响因素的多因素Logistic回归分析 以居民是否吸烟为因变量(赋值:否=0,是=1),将单因素分析差异具有统计学意义的8个因素作为自变量进行多因素Logistic回归分析。采用逐步回归法引入回归模型(α入=0.05,α出=0.10),经筛选后有6个因素进入回归模型。结果显示,性别、年龄、婚姻状况、职业性质、饮酒情况、心理状况是居民吸烟的影响因素(P<0.05,见表2)。

表1 无锡市不同特征居民吸烟率比较〔n(%)〕Table 1 Prevalence of smoking among adult residents in the main urban areas of Wuxi by socioeconomic factors

表2 无锡市主城区居民吸烟影响因素的多因素Logistic回归分析Table 2 Multivariate Logistic regression analysis of the potential influencing factors of smoking among adult residents in the main urban areas of Wuxi

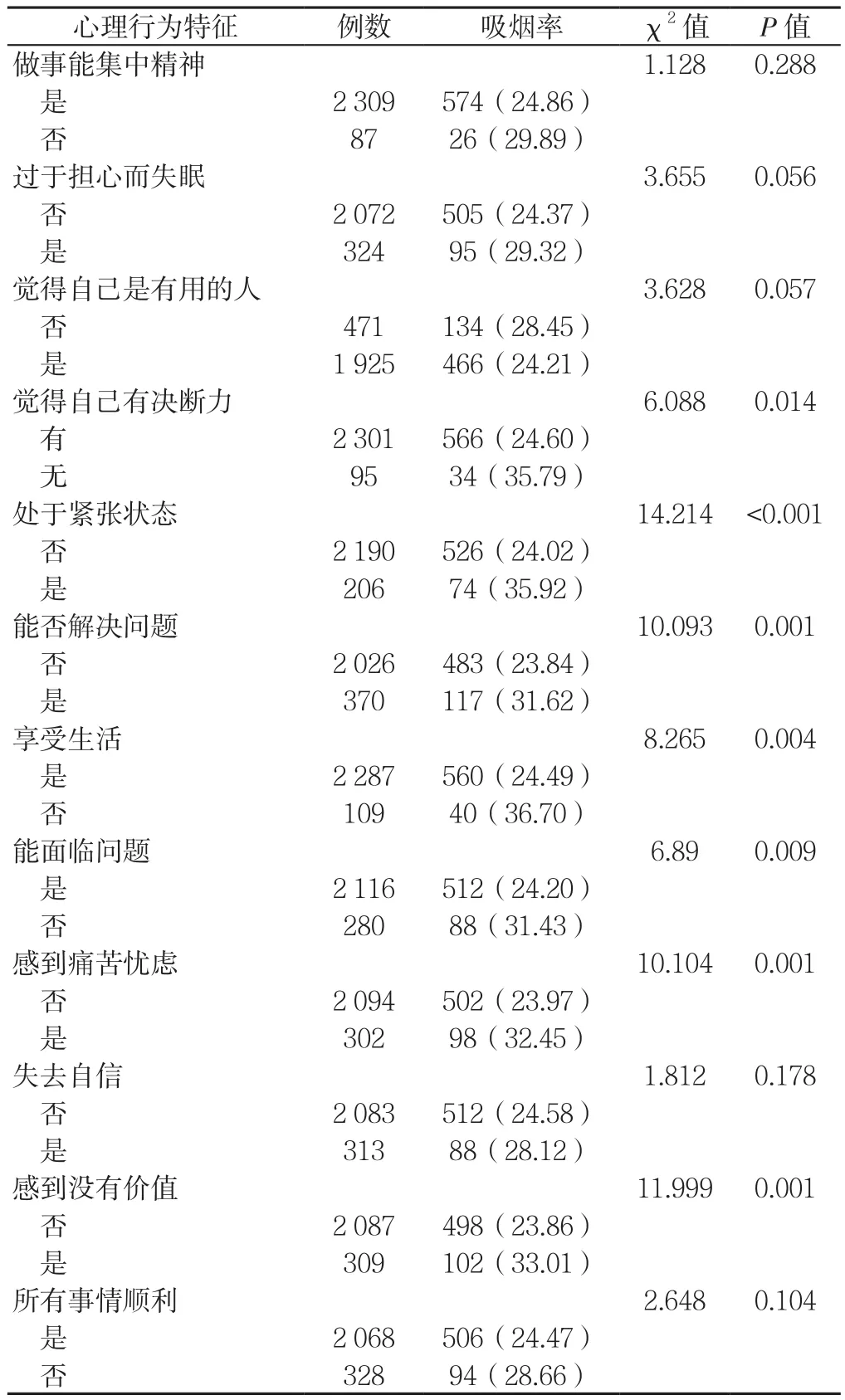

2.4 不同心理行为特征居民的吸烟率比较 对是否觉得自己有决断力、是否处于紧张状态、能否解决问题、是否享受生活、能否面临问题、是否感到痛苦忧虑、是否感到没有价值的认知不同的居民吸烟率比较,差异有统计学意义(P<0.05);其他心理行为特征不同的居民吸烟率比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

3 讨论

本研究结果显示,无锡市主城区居民吸烟率为25.04%,男性吸烟率为50.22%,女性吸烟率为2.08%,略低于2015年中国疾病预防控制中心发布的《2015中国成人烟草调查报告》结果,报告显示我国人群吸烟率为27.7%,男性为52.1%,女性为2.7%[3],略低于苏州市居民吸烟情况,苏州市居民吸烟率为27.1%[16],但明显低于2012年无锡市的居民吸烟率31.36%[17]。对于禁烟控烟工作,无锡市一直较为重视,早在1995年无锡市就出台了公共场所禁止吸烟暂行规定,政府规章中明确大型商场、学校、医院等公共场所必须禁烟。2009年,无锡市成为入选全国首批“无烟城市——盖茨中国控烟项目”的7个城市之一,也是江苏省唯一入选该项目的城市。近年来无锡市相关部门从“环境限制”“宣传教育”“政策干预”“依法控烟”等方面努力营造控烟氛围、继续巩固无烟环境、强化无烟单位创建、加大控烟监管力度等,以控制烟草使用,目前卫生计生系统、教育系统已基本达到全面禁烟,机关、企业和各类法定控烟场所的无烟环境建设深入扩大,“无烟城市行动”进一步推动,预计到2020年,将新创建无烟机关、无烟宾馆(饭店)100家。

控烟工作是一个长期而艰巨的系统工程,不吸烟者可能会加入吸烟者行列,已戒烟者仍有再度吸烟的可能。既往有研究表明,在社区中针对全人群和重点人群的吸烟行为危险因素开展综合干预是控烟成功的有效措施[18]。本研究结果显示,性别、年龄、婚姻状况、职业性质、饮酒情况、心理健康状况是居民吸烟的影响因素。其中,男性、心理问题阳性、中青年、无配偶、体力劳动及脑力劳动者、饮酒是吸烟的危险因素;女性、心理问题阴性、老年、有配偶是吸烟的保护因素,与既往研究的结果类似[16,19-20]。心理问题评估结果为阳性人群的吸烟率明显高于心理问题评估结果为阴性的人群,这与谢嘉[5]、LAWRENCE等[7]的研究结果一致。本研究进一步分析结果显示,有心理疾病的人群吸烟率高,尤其是自我感觉没有决断力、经常处于紧张状态、自我评价感觉不能解决问题、不能享受生活、不能面临问题、自我感觉痛苦忧虑、自我感觉没有价值的居民吸烟率均较高,这与吕莹波等[21]、姜彩霞等[22]研究结果一致。上述心理行为特征往往夹杂着负面情绪,居民自我认同程度欠缺,心理压力过大,易伴有焦虑或抑郁症状。有研究表明,当出现焦虑或抑郁时,烟草使用的危险性增加,患者往往企图通过吸烟来减轻或缓解焦虑或抑郁症状,在青少年吸烟行为相关研究中发现,青少年吸烟行为与其出现焦虑或抑郁症状紧密相关[21,23]。这种不良情绪引起吸烟的行为可以用自我疗法假说[24]来解释,据报道,尼古丁作为烟草的主要成分,可以通过增加多巴胺等神经递质使情绪向正性转化,发挥神经兴奋作用[25]。在出现早期心理问题时,若人们不能早期识别,不能得到正规的早期干预治疗,往往会自我选择最简单、最容易获得的吸烟来缓解症状。但尼古丁的这种慰藉作用只是暂时的,研究表明停止使用尼古丁可以快速增加抑郁症状的产生[7]。另外对于长期吸烟人群,尼古丁可能通过改变神经化学系统影响抑郁或焦虑的发生发展,长期吸烟最终将导致更严重的焦虑、抑郁等心理问题[25]。提示相关部门应采取措施早期识别有心理问题的人群,及早进行干预疏导,促进心理健康可能是控烟的有效措施之一。

表3 不同心理行为特征居民的吸烟率比较〔n(%)〕Table 3 Relationship between the prevalence of smoking and mental health related behaviors among adult residents in the main urban areas of Wuxi

综上所述,相关部门在制定禁控烟措施时,在关注男性、中青年、无配偶、体力劳动及脑力劳动者、饮酒居民的吸烟情况的同时,应务必多考虑居民的心理健康问题,控烟相关部门应与心理卫生相关机构加强合作,做好心理健康知识宣传,引导公民在日常生活中有意识地营造积极心态,预防不良心态,学会调适情绪困扰与心理压力,倡导市民科学认识心理行为问题和心理疾病对健康的影响,引导心理异常人群积极寻求专业心理咨询和治疗,维持健康的心理状况可能是预防和控制吸烟的重要途径之一。

作者贡献:冯为、杨雀屏负责文章的构思与设计,研究的实施设计与可行性分析;冯为、李世明负责现场调查、资料整理、数据收集录入及核对;冯为负责数据统计学处理、结果的分析与解释,并撰写论文;姚建军、杨雀屏负责项目的进展监督及课题指导;吴越、周德祥、张紫娟负责现场调查组织开展及质量控制;杨雀屏负责课题指导、论文的修订、文章的质量控制及审校,并监督管理。

本文无利益冲突。