教学双方对全科医师规范化培训的评价与需求研究

韩晓洁,李冰莹,谢思伊,胡慧静,杨秀梅,洪哲芳,何小华,周勣*

全科医师规范化培训是在全科医学专家的指导下持续强化全科医学的概念和方法,不断学习掌握全科医生的日常工作内容和方式,同时积极吸取其他各专科临床知识和技能为己所用的渐进过程[1]。目前,我国的全科医师培养存在着职业吸引力不足、职业发展空间小、培养质量有待提高等一系列问题。针对这些问题,上海市闵行区积极建设医疗联合体并采取了一系列措施,形成了具有特色的“医教研融合”形式。为进一步加强医学教育改革和医疗卫生改革的紧密结合,闵行区于2014年与复旦大学签订了“共建医教研协同型健康服务体系”合作协议,根据共建目标,闵行区将充分利用复旦大学附属医院的品牌、管理、技术及人才优势,突破自身在学科发展、科研能力、开展先进医疗技术等方面的瓶颈,全面提升医疗、教学及科研能级。闵行区卫生计生委积极探索和实践医疗联合体内干部轮岗、人才柔性流动和聘用、医师多点执业等工作模式,在闵行区合作医院财政拨款、人事编制、人才引进、院区改扩建等方面予以政策倾斜。复旦大学附属合作医院建立双向转诊制度,为闵行区转诊患者提供医疗绿色通道,并委派学科带头人、学术主任、特聘教授以及专家顾问,支持、指导和协助闵行区合作医院的学科建设和临床科研工作。“医教研融合”可以促进基础医学和临床医疗的高效结合,为社区卫生服务机构及重点医院培养具有较高素质的全科医生,加快教育科研成果的转化应用,有利于构建新型健康服务体系。但在此建设过程中,需要理顺工作关系,积极探讨存在的问题,以建立健全培训制度,全面提高全科医师规范化培养质量。本研究基于闵行区“医教研融合”的背景,探讨供、需双方对培训的评价与需求情况,以了解培训现状,探讨其在医联体大环境下仍然存在的普遍或特殊问题,从而为进一步优化全科医师规范化培训提供政策建议与决策依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 (1)教学供方:闵行区2家全科医师规范化培训基地(复旦大学附属第五人民医院、闵行区中心医院)的管理人员和带教教师,其中管理人员为2家基地的全部管理人员(n=10),带教教师采用方便抽样法选取(n=36),均符合调查期间在岗且在相应岗位工作≥0.5年。(2)教学需方:调查期间在复旦大学附属第五人民医院、闵行区中心医院接受规范化培训的全部在陪学员(n=36),已经完成在复旦大学附属第五人民医院的规范化培训且出站后的工作地点为上海市闵行区莘庄、古美、梅陇社区卫生服务中心的出站学员(n=30)。

1.2 研究方法

1.2.1 调查问卷 以“全科医师/全科医生”“规范化培训”为关键词,检索中国知网、万方数据知识服务平台中的相关文献,发表时间限定为2014—2016年,对培训过程、考核要求、发展前景等维度进行归纳整理,最终设计“全科医师规范化培训调查表”。主要内容包括:(1)基本信息,如性别、年龄、文化程度、职称、工作年限、目前岗位/学员类型;(2)对全科医师规范化培训的认知情况,如对培训制度的了解程度、全科医师未来的发展方向、未来/目前是否从事全科医师职业(仅针对教学需方);(3)对全科医师规范化培训的评价,如单位对培训制度的评价、个人对培训制度的评价、对全科临床基地轮转计划的合理性评价、对全科医师的发展前景评价;(4)对全科医师规范化培训的需求,如认为最有效的培训方式、学员最需要培养的能力、学员最需要提高的能力、考核最需要重视的方面、带教教师最需具备的能力。同时问卷设有留言补充区,调查对象可给出认为全科临床基地轮转计划不合理的原因等。

1.2.2 调查方法 于2016年4—6月开展调查,问卷发放前向被调查者讲解研究目的和填写细则,由被调查者自行填写问卷。其中,基地管理人员、带教教师、出站学员在相应岗位填写问卷,在培学员借助基地定期开展的会议集中发放问卷。共发放问卷120份,剔除填写不完整、有明显逻辑错误的问卷8份,最终纳入有效问卷112份,问卷有效回收率为93.3%。

1.3 统计学方法 采用EpiData 3.0软件录入数据,采用SPSS 20.0统计软件分析数据。计数资料以相对数表示,多组间比较采用Fisher "s确切概率法,等级资料多组间比较采用Kruskal-WallisH检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

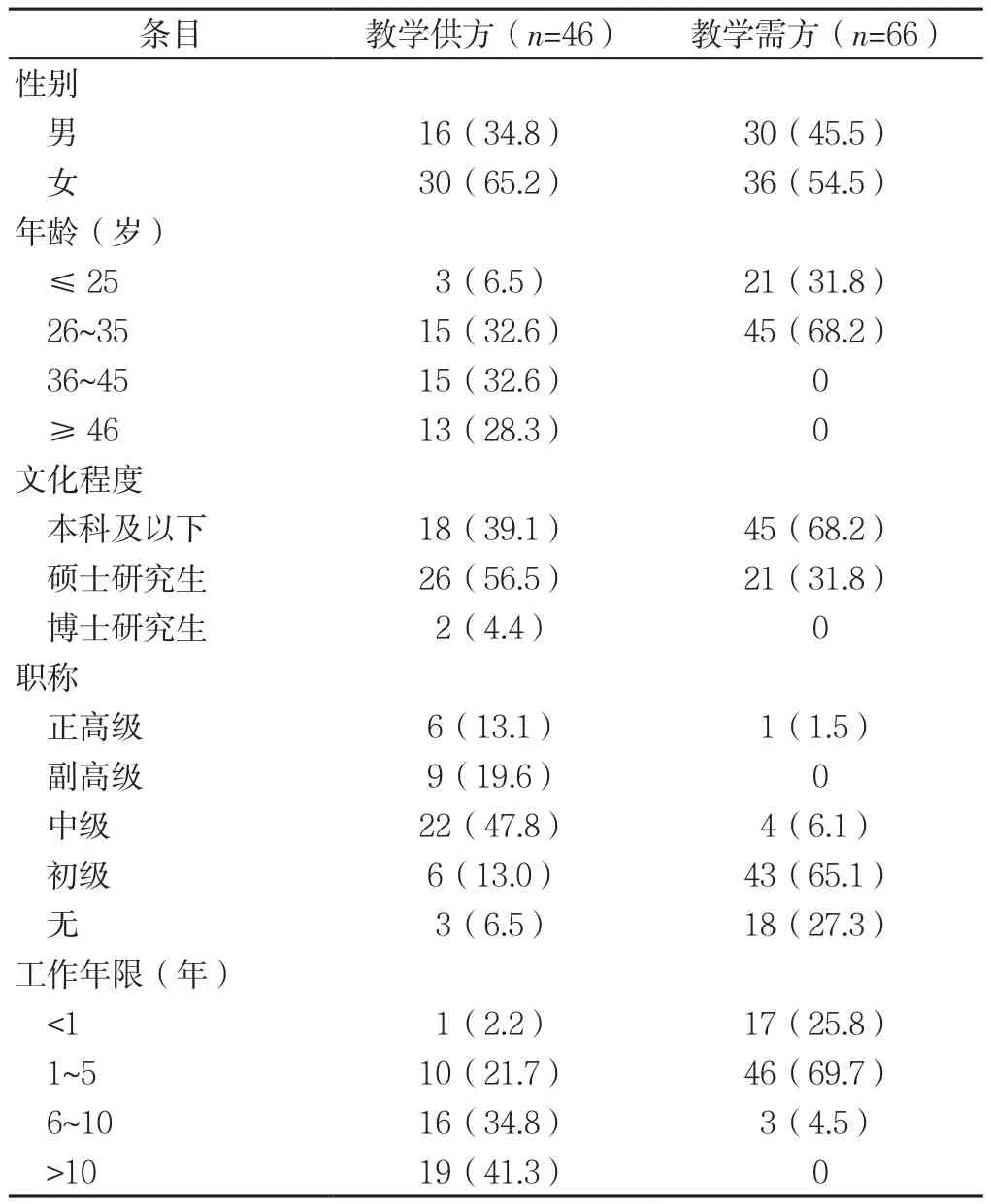

2.1 教学双方的基本信息 46例教学供方中,男16例(34.8%)、女30例(65.2%),年龄26~45岁30例(65.2%);66例教学需方中,男30例(45.5%)、女36例(54.5%),年龄均≤35岁(见表1)。

表1 教学双方的基本信息〔n(%)〕Table 1 Basic information of the supply- and demand-siders for standardized GP training

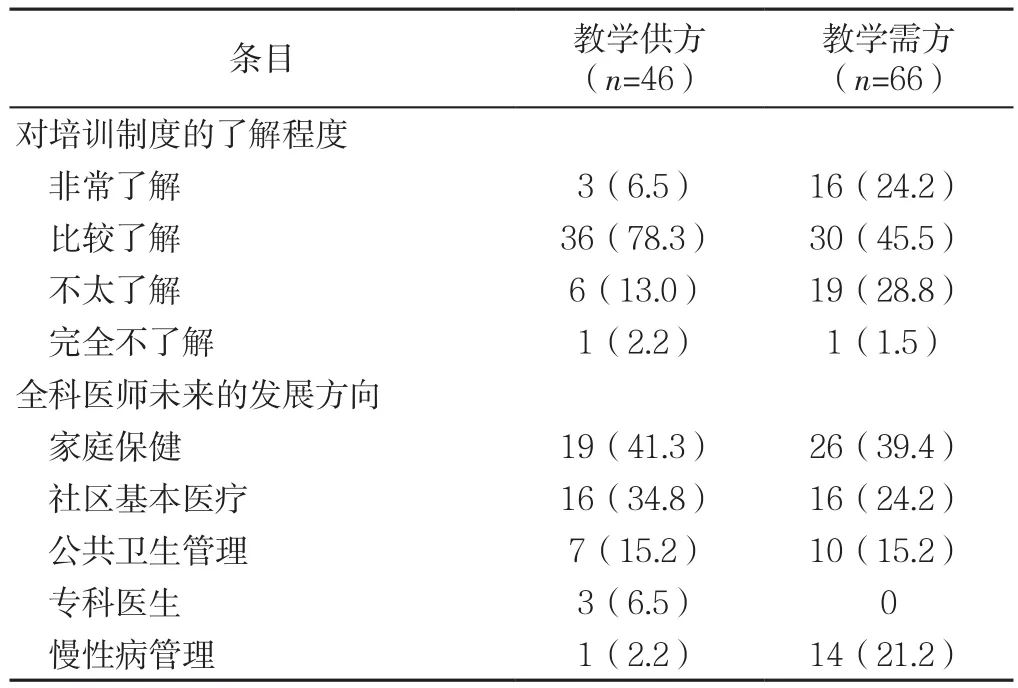

2.2 教学双方对全科医师规范化培训的认知情况 84.8%(39/46)的教学供方和69.7%(46/66)的教学需方对培训制度非常/比较了解;41.3%(19/46)的教学供方和39.4%(26/66)的教学需方认为全科医师未来的发展方向为家庭保健(见表2)。36例在培学员中,5例(13.9%)未来非常愿意从事全科医师职业、16例(44.4%)虽然不太愿意但会选择从事全科医师职业、13例(36.1%)会尽可能从事其他职业、2例(5.6%)一定会从事其他职业。针对毕业生不选择从事全科医师职业的原因,教学供、需方中,42.8%(48/112)认为是全科医师待遇差、37.5%(42/112)认为是执业后无法发挥所学和发展前景差、15.2%(17/112)认为是社会地位不高、4.5%(5/112)认为是其他原因。

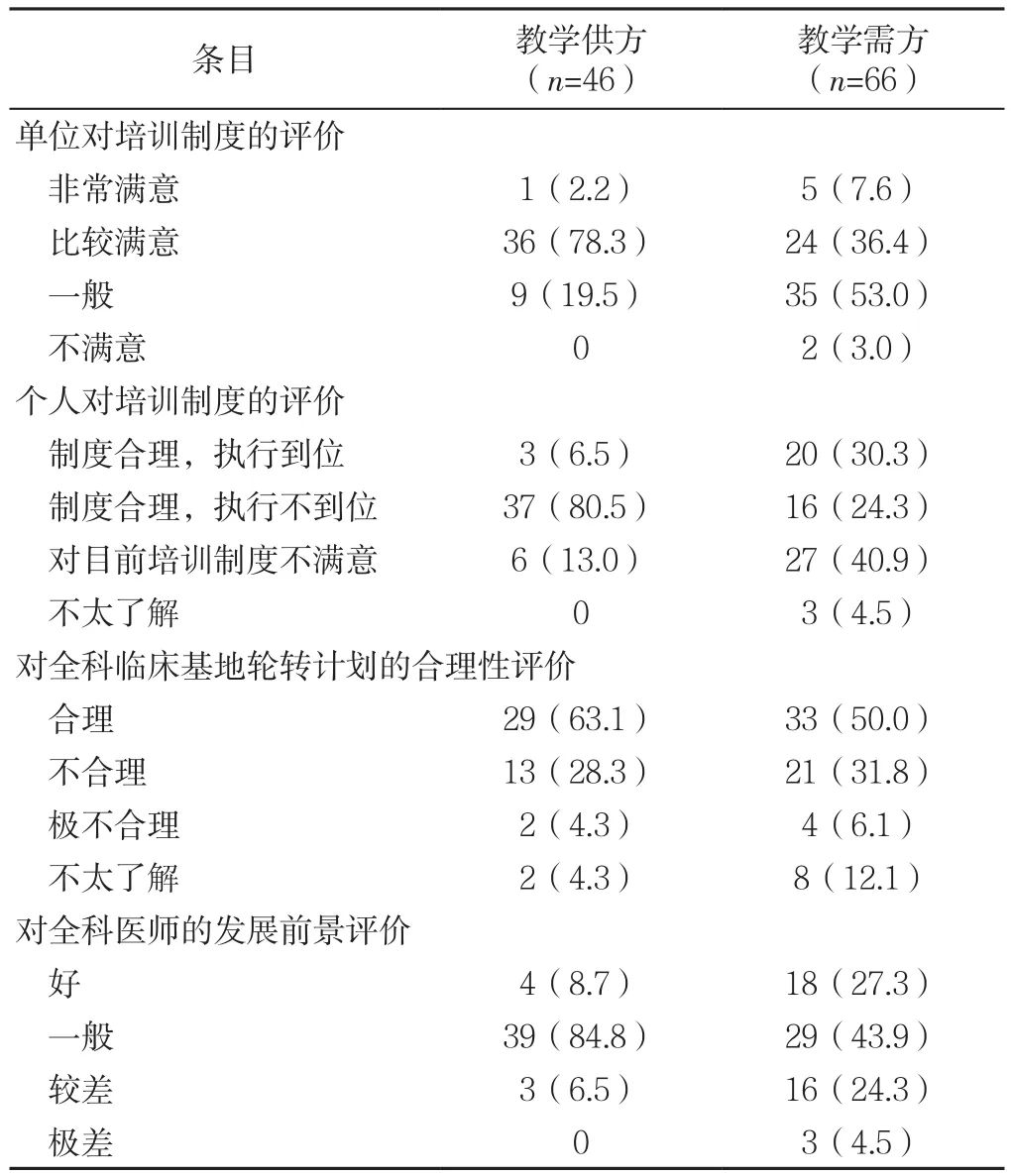

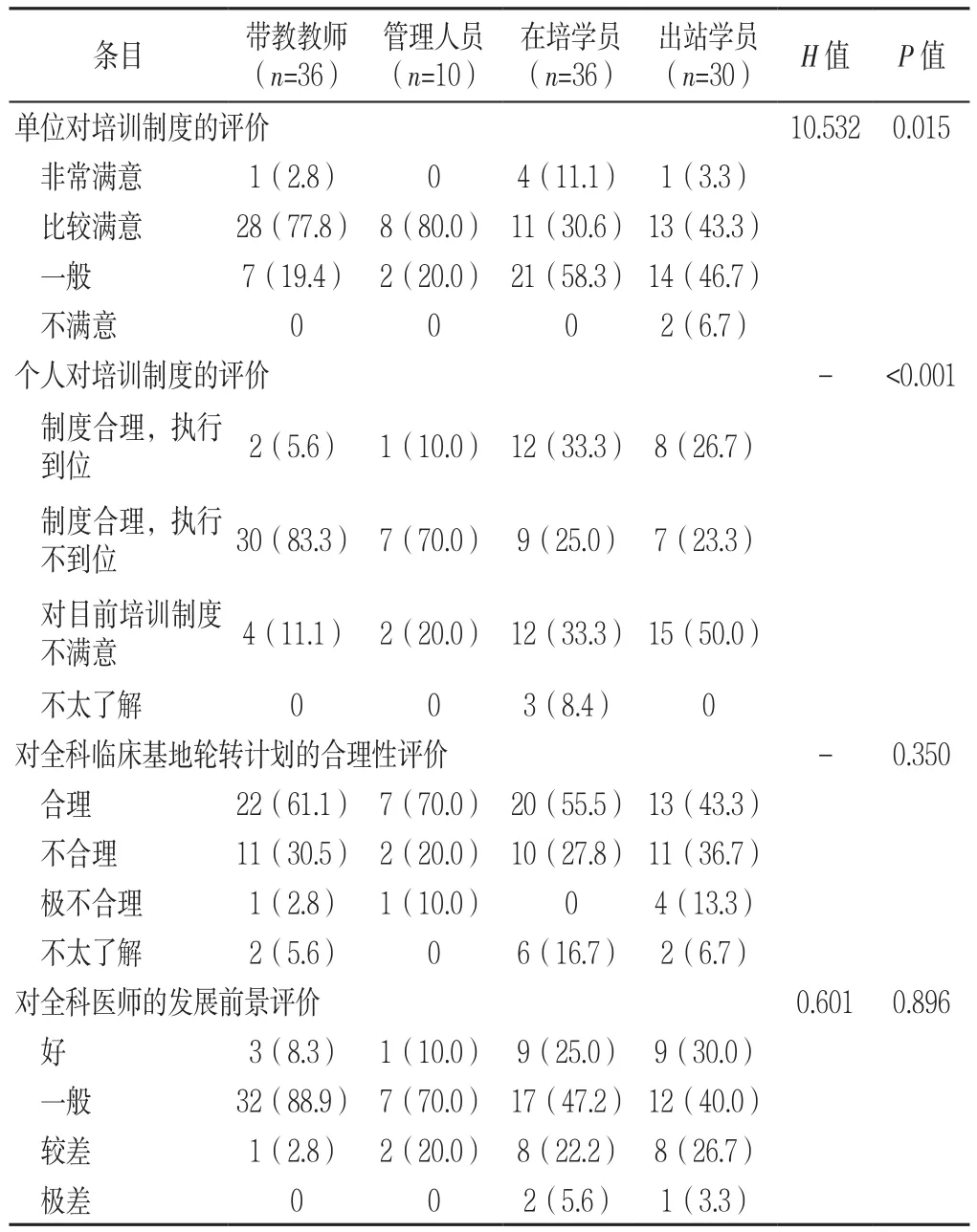

2.3 教学双方对全科医师规范化培训的评价情况 80.5%(37/46)的教学供方单位对培训制度感到非常/比较满意,56.0%(37/66)的教学需方单位对培训制度感到一般/不满意;80.5%(37/46)的教学供方认为培训制度合理但执行不到位,40.9%(27/66)的教学需方对目前的培训制度不满意(见表3)。对留言补充区的内容进行归纳后,发现教学需方认为基地轮转计划不合理的原因包括:门诊科室轮转分配不合理、部分科室轮转时间较短(如辅助科室、外科科室、社区实践)、门诊轮转所学内容与实际需求不匹配等。

表2 教学双方对全科医师规范化培训的认知情况〔n(%)〕Table 2 Perception of standardized GP training in supply- and demandsiders for standardized GP training

表3 教学双方对全科医师规范化培训的评价情况〔n(%)〕Table 3 Evaluation of standardized GP training in supply- and demandsiders for standardized GP training

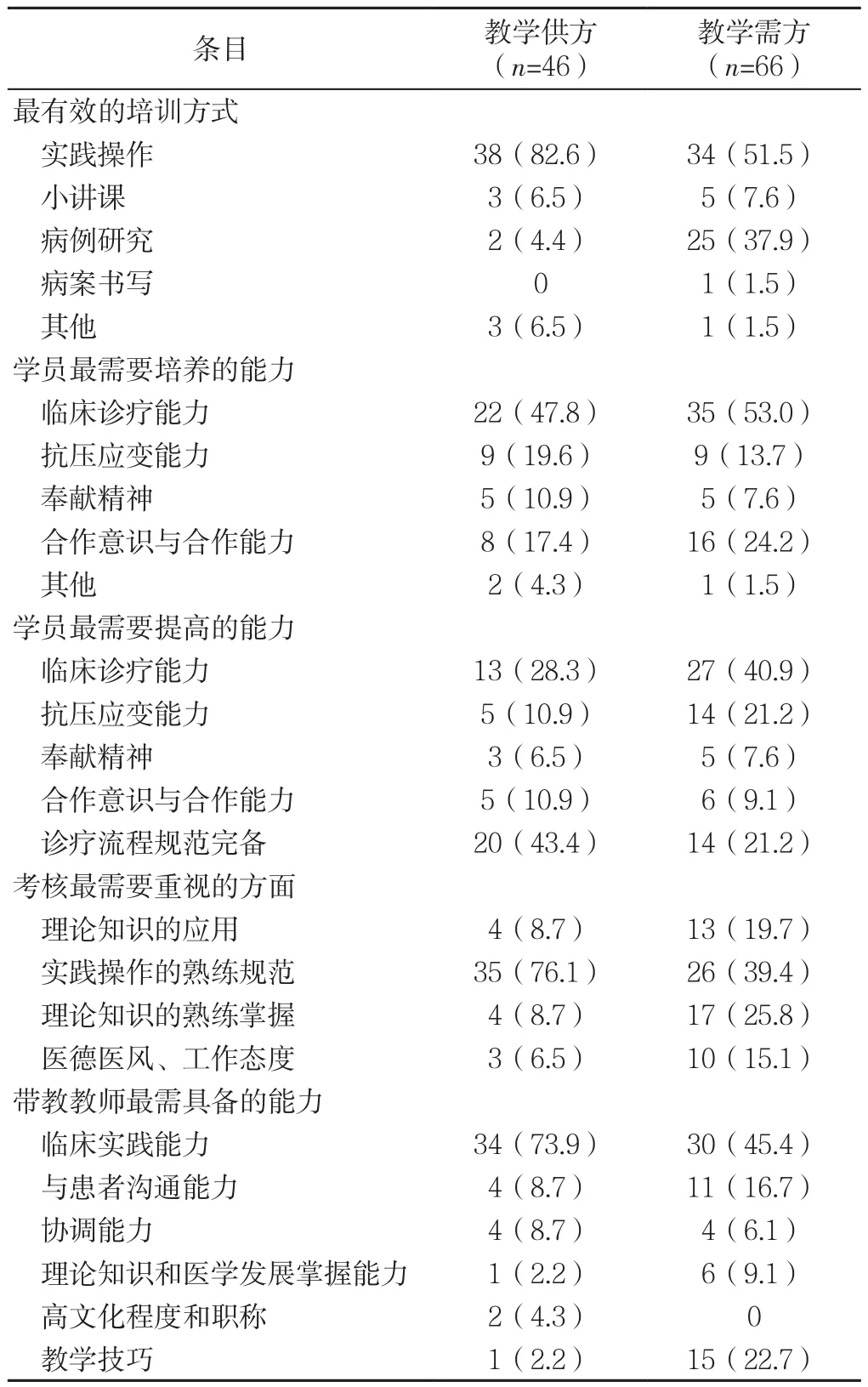

2.4 教学双方对全科医师规范化培训的需求情况 对于学员最需要提高的能力,43.5%(20/46)的教学供方认为是诊疗流程规范完备,40.9%(27/66)的教学需方认为是临床诊疗能力;对于考核,76.1%(35/46)的教学供方和39.4(26/66)的教学需方认为最需要重视实践操作的熟练规范;对于带教教师最需具备的能力,73.9%(34/46)的教学供方和45.4%(30/66)的教学需方认为是临床实践能力(见表4)。

表4 教学双方对全科医师规范化培训的需求情况〔n(%)〕Table 4 Demands for improvements of the standardized GP training in supply- and demand-siders for standardized GP training

对于最需要的培训保障,36例在培学员中,20例(55.6%)认为是经济保障,9例(25.0%)认为是社会保障。对于最希望通过培训锻炼的方面,30例出站学员中,10例(33.3%)认为是理论知识,6例(20.0%)认为是科研能力,5例(16.7%)认为是诊疗规范;对于从事全科医师职业后遇到的主要困难(多选题),30例出站学员中,18例(60.0%)认为是设备不足、13例(43.3%)认为是药物获取难、12例(40.0%)认为是科研能力弱、11例(36.7%)认为是患者难沟通、7例(23.3%)认为是患者多去大医院、6例(20.0%)认为是疾病复杂难以诊治。

2.5 教学供、需方对全科医师规范化培训的评价和需求比较

2.5.1 教学供、需方对全科医师规范化培训的评价情况比较4类研究对象所在单位对培训制度的评价、个人对培训制度的评价比较,差异有统计学意义(P<0.05);4类研究对象对全科临床基地轮转计划的合理性评价、对全科医师的发展前景评价比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表5)。

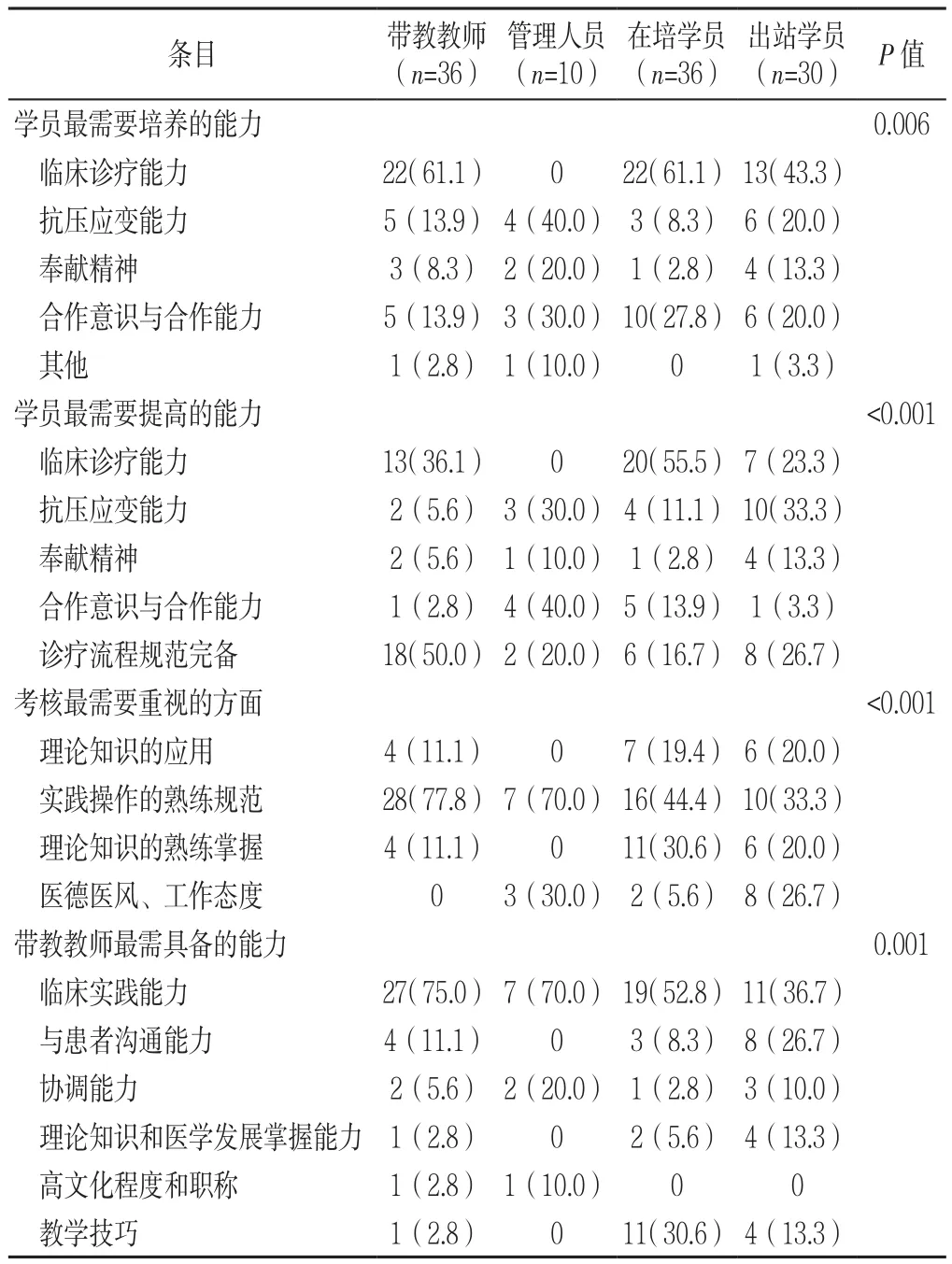

2.5.2 教学供、需方对全科医师规范化培训的需求情况比较4类研究对象认为学员最需要培养的能力、学员最需要提高的能力、考核最需要重视的方面、带教教师最需具备的能力比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表6)。

表5 教学供、需方对全科医师规范化培训的评价情况比较〔n(%)〕Table 5 Evaluation of standardized GP training in different groups of suppliers and demanders of standardized GP training

3 讨论

3.1 教学供方对全科医师规范化培训制度认可度较高,培训需求侧重于临床实践 本研究中,15.2%的教学供方表示对培训制度不太了解/完全不了解,相较于田胜兰等[2]和沈水能等[3]对教学供方的调查结果,本研究教学供方对培训制度的了解程度较低。另外,80.5%的教学供方单位对培训制度感到满意,87.0%的教学供方个人认为培训制度合理,但80.4%的教学供方个人认为培训制度存在执行不到位的情况,32.6%的教学供方个人认为基地的轮转计划不合理,提示目前的全科医师规范化培训仍有待完善。

在培训需求方面,教学供方认为学员最需要提高的能力是诊疗流程规范完备,其次是临床诊疗能力;带教教师最需要的能力是临床实践能力;培训考核最重要的模块是实践操作的熟练规范。可见,教学供方对于全科医师规范化培训的需求侧重于学员的临床实践能力,并强调临床诊疗的规范。

3.2 教学需方对全科医师规范化培训的评价呈两极分化、整体满意度偏低,培训需求强调理论知识和科研能力 对于培训制度,54.6%的教学需方个人认为合理、40.9%认为不满意;对于基地的轮转计划,50.0%的教学需方认为合理、37.9%认为不合理。提示学员对全科医师规范化培训的评价呈现两极分化的趋势,但整体满意度偏低,低于既往研究结果(>65.0%)[4-6]。教学需方认为基地轮转计划不合理的原因为门诊科室轮转分配不合理、部分科室轮转时间较短、门诊轮转所学内容与实际需求不匹配等,与王丽等[7]和张冬青等[8]的研究结果一致。进一步调查发现,在培学员未来从事全科医师职业的意愿较低,表示愿意从事者仅占13.9%,不愿意从事的原因主要包括全科医师待遇差、发展前景不好,这也是在培学员跳出培养计划选择专科或者转行、出站学员离开全科医师岗位的主要原因,需引起重视[9-10]。针对上述问题,上海市闵行区以打造医联体为基础采取了一系列措施,如:参加规范化培训的全科医生不限户籍,直接进入事业编制,降低对文化程度、学位、年龄的限制等,以发展全科医师队伍;对全科医生实施目标责任的薪酬管理制度,将全科医生绩效的工资总额单独核定,以保证全科医生多劳多得等。

在培训需求方面,教学需方认为全科医师规范化培训最需要考核和锻炼的能力,除临床诊疗与实践能力外,还包括理论知识的熟练掌握,33.3%的出站学员最希望在培训中得到理论知识的锻炼,这与王丽等[7]对于上海市浦东新区全科医生岗位培训需求的调查结果一致。另外,40.0%的出站学员在工作中遇到科研能力弱的问题,20.0%希望在培训中能够锻炼科研能力,提示教学需方的科研能力是培训过程中的“短板”。

表6 教学供、需方对全科医师规范化培训的需求情况比较〔n(%)〕Table 6 Demands for improvements of the standardized GP training in different groups of suppliers and demanders of standardized GP training

3.3 供需双方不同角色对全科医师规范化培训的满意度和需求存在差异 对比分析4类研究对象对全科医师规范化培训的评价,80.6%的带教教师、80.0%的管理人员所在单位对培训制度感到满意,但仅41.7%的在培学员和46.6%的出站学员所在单位对培训制度感到满意;88.9%的带教教师和80.0%的管理人员认为培训制度合理,但仅58.3%的在培学员和50.0%的出站学员认为培训制度合理。在培训需求方面,带教教师认为学员最需要提高的能力是诊疗流程规范完备(50.0%)、但管理人员认为是合作意识与合作能力(40.0%),在培学员认为是临床诊疗能力(55.5%)、而出站学员认为是抗压应变能力(33.3%)。教学供、需方对全科医师规范化培训的需求重点不同,可能会进一步导致全科学员培训所学与实际岗位需求不匹配[8,11]。针对带教教师最需要具备的能力,4类研究对象均认为是临床实践能力,同时20.0%的管理人员希望具备协调能力,30.6%的在培学员希望具备教学技巧,26.7%的出站学员希望具备与患者沟通的能力。提示基地应丰富全科医学教学方法,同时注意培养全科医师的整体素质,而非仅是提升临床技能。

3.4 建议 根据上述研究结果,集合教学双方特点,对全科医师规范化培训提出以下建议:(1)加强全科医师规范化培训的师资队伍培训与建设,保证教学质量。提高师资水平,带教教师先经过培训、通过考核、取得合格证书后方可持证上岗[12];借助高校资源完善医教研协作体系;优化轮转计划,基地完善教学计划,各轮转科室均安排时间供学员去门诊学习,尤其是专家门诊。(2)加强全科学员的科研能力培养。科研能力的培养不仅可以提高全科医师的临床思维能力,还有助于在实践中发现、解决问题,为基层卫生政策的制定和执行提供有力帮助。医院基地要强化学员科研意识,多途径开展科研培训,鼓励学员申报项目,把学习、实践及研究结合起来,培养创新思维方式[13-14]。(3)增强全科医师的职业认同感,提高其福利待遇。医院基地除应加强职业道德教育外,还应通过政策引导,提高培训期间全科学员的福利待遇,增强其职业认同感的同时也吸引更多的优秀人才。提高待遇不仅体现在薪酬和住房,还包括晋升机会、职业荣誉等诸多方面[15-16],也可借鉴国外全科医师的自雇形式提供一种更灵活的经济补偿方式。

作者贡献:韩晓洁、周勣进行文章的构思与设计,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理;胡慧静、洪哲芳进行文章的可行性分析;李冰莹、杨秀梅、何小华进行文献/资料收集;韩晓洁、李冰莹、杨秀梅、周勣进行文献/资料整理;韩晓洁、李冰莹、谢思伊、周勣撰写论文;韩晓洁、谢思伊、周勣进行论文的修订。

本文无利益冲突。