自杀未遂者及其一级亲属冲动特质与认知功能的比较分析

张琳娜,黄缤慧,褚成静*,于振剑

自杀作为全世界公共精神卫生的重要问题之一,其原因分析和预防已受到研究者的广泛关注。有过自杀行为但未导致死亡称为自杀未遂,世界卫生组织报道自杀未遂率为229/10万,每年至少有约200万人自杀未遂[1]。冲动特质和认知功能障碍是自杀未遂者遗传素质的表型之一,即内表型[2-3],其相对于复杂的精神症状表现更简单且易于测量,可能与更单一的遗传基因关联,是研究自杀机制的新途径[4-5]。既往关于精神疾病内表型的研究主要集中在抑郁症和精神分裂症患者及其亲属是否存在认知功能障碍[6-7],而关于自杀内表型的研究较少且不完善,由于样本同质性较差且没有标准的认知功能测验方法,因此目前尚无一致的结论。本研究拟对自杀未遂者及其一级亲属进行冲动特质和认知功能评估,探讨自杀未遂者的冲动特质、记忆功能以及注意抑制功能的特点,为自杀未遂的内表型研究提供理论参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2015—2017年因自杀就诊于广东医科大学附属医院心理科及开滦精神卫生中心且符合纳入标准的自杀未遂者47例为自杀未遂组。纳入标准:(1)有1次及以上自杀行为;(2)年龄18~50岁;(3)小学以上文化程度;(4)同意参加本研究。排除标准:(1)有脑器质性疾病或严重躯体疾病(癌症、有严重并发症的慢性病等)患者;(2)色盲或色弱者;(3)有严重精神疾病(不包括轻型精神疾病如抑郁、焦虑、强迫症等)无法完成测量任务者;(4)依从性差者。

同期选取自杀未遂组一级亲属47例为亲属组。纳入原则:仅纳入1例一级亲属,优先考虑同性别兄弟姐妹,没有则考虑不同性别的兄弟姐妹,最后考虑亲生父母或子女。纳入标准:年龄18~50岁。排除标准同自杀未遂组。

同期选取广东医科大学附属医院及开滦精神卫生中心健康体检者55例为对照组。纳入标准:(1)本人及家庭成员中无自杀史(包括自杀未遂、自杀意念等),且年龄、性别、受教育程度与自杀未遂组匹配;(2)本人及家族无重大精神疾病史;(3)同意参加本研究。排除标准同自杀未遂组。

本研究经广东医科大学附属医院及开滦精神卫生中心伦理委员会批准,所有研究对象签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 一般资料收集 收集研究对象一般资料,包括性别、年龄、受教育程度。

1.2.2 冲动特质评估 采用中文版Barratt冲动量表第2版(BIS-Ⅱ)[8]评估研究对象冲动特质,该量表由北京市心理危机研究与干预中心翻译修订,共30个条目,包括注意力冲动、运动冲动和无计划冲动3个维度,量表总分为各条目得分之和,得分越高,说明冲动水平越高。

1.2.3 认知功能检测

1.2.3.1 记忆功能检测 采用韦氏记忆测验中的逻辑记忆测验评估研究对象记忆功能,主试讲述一段具有逻辑性的故事后,要求研究对象立刻和30 min后分别尽可能完整重复故事内容,分别反映研究对象即时记忆与延迟记忆,根据关键词计分,最高分为23分。分别记录研究对象即时记忆得分与延迟记忆得分。

1.2.3.2 注意抑制功能检测 采用PsyKey心理测评系统中的经典Stroop实验[9]检测研究对象注意抑制功能,其是针对选择性注意及认知功能中无关信息抑制程度的测试,反映了对冲动的控制能力及行为的抑制能力,共有6项任务(分别为黑色念字、矛盾念字、字义干扰唱色、无关词唱色、纯色唱色、矛盾唱色任务),每项任务一次性呈现12个字词或色词,刺激材料包括红、绿、蓝、黄色书写的红、绿、蓝、黄,研究对象按要求报告字或者颜色,从左到右,从右到左各念1次,每次报告结束研究对象按“继续”键进入下一项任务。主试记录错误数,计算机自动记录研究对象完成各项任务所需时间。

1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行数据录入与统计学分析。正态分布的计量资料以(±s)表示,方差齐多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用LDS-t检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验;两变量间的相关性采用Pearson相关分析和一元线性回归分析;自杀影响因素分析采用多因素Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

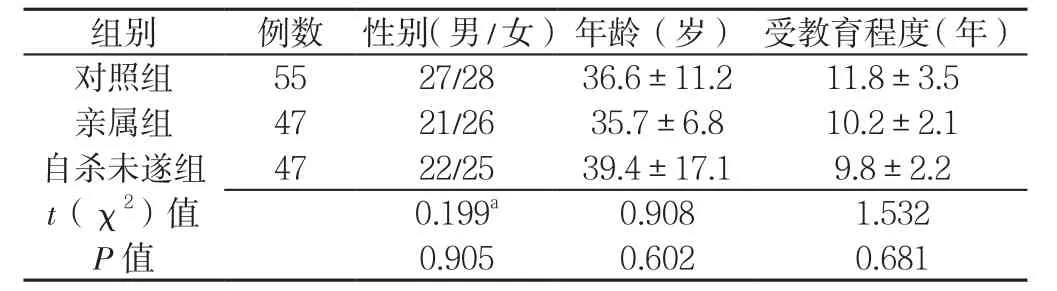

2.1 一般资料比较 3组性别、年龄、受教育程度比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

2.2 3组冲动特质及认知功能比较 3组注意力冲动、运动冲动、无计划冲动维度得分,中文版BIS-Ⅱ总分,即时记忆、延迟记忆得分,错误数,黑色念字、矛盾念字、字义干扰唱色、无关词唱色、纯色唱色、矛盾唱色所需时间比较,差异有统计学意义(P<0.05);亲属组注意力冲动、运动冲动维度得分和中文版BIS-Ⅱ总分高于对照组,即时记忆、延迟记忆得分和错误数低于对照组,黑色念字、矛盾念字、字义干扰唱色、无关词唱色、纯色唱色、矛盾唱色所需时间长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);自杀未遂组注意力冲动、运动冲动、无计划冲动维度得分和中文版BIS-Ⅱ总分及错误数高于对照组,即时记忆、延迟记忆得分低于对照组,黑色念字、矛盾念字、字义干扰唱色、无关词唱色、纯色唱色、矛盾唱色所需时间长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

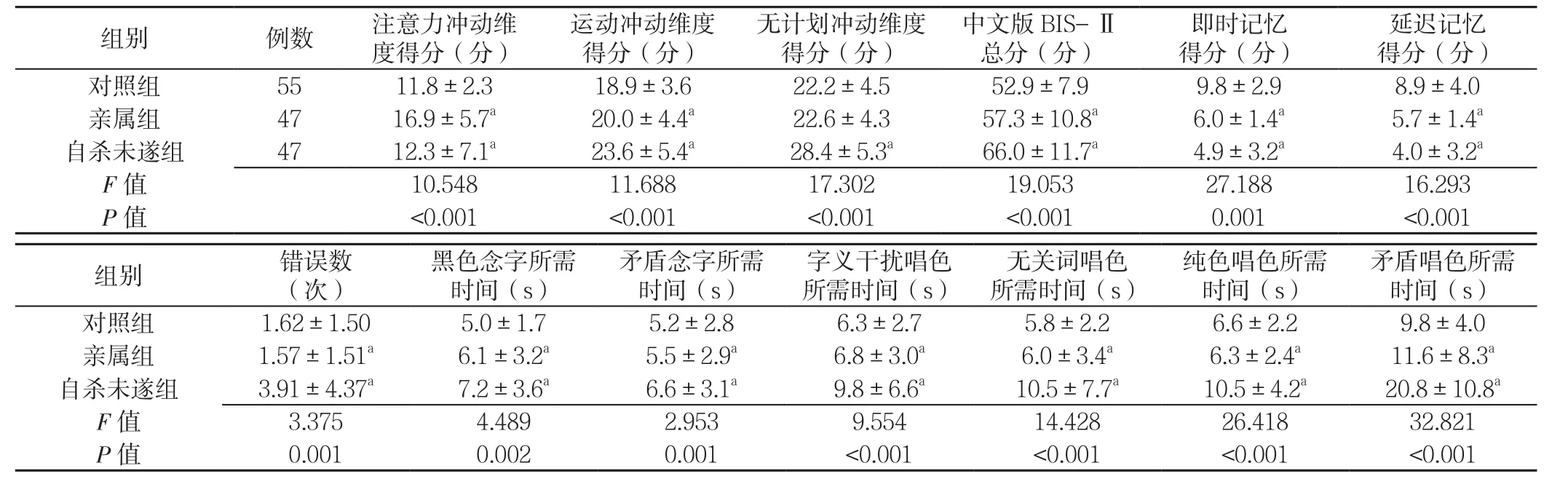

2.3 自杀未遂组冲动特质与认知功能的相关性分析 自杀未遂组运动冲动维度得分、中文版BIS-Ⅱ总分与即时记忆、延迟记忆得分呈负相关,与纯色唱色、矛盾唱色所需时间呈正相关(P<0.05);自杀未遂组无计划冲动维度得分与即时记忆、延迟记忆得分呈负相关,与矛盾念字、矛盾唱色所需时间呈正相关(P<0.05,见表3)。

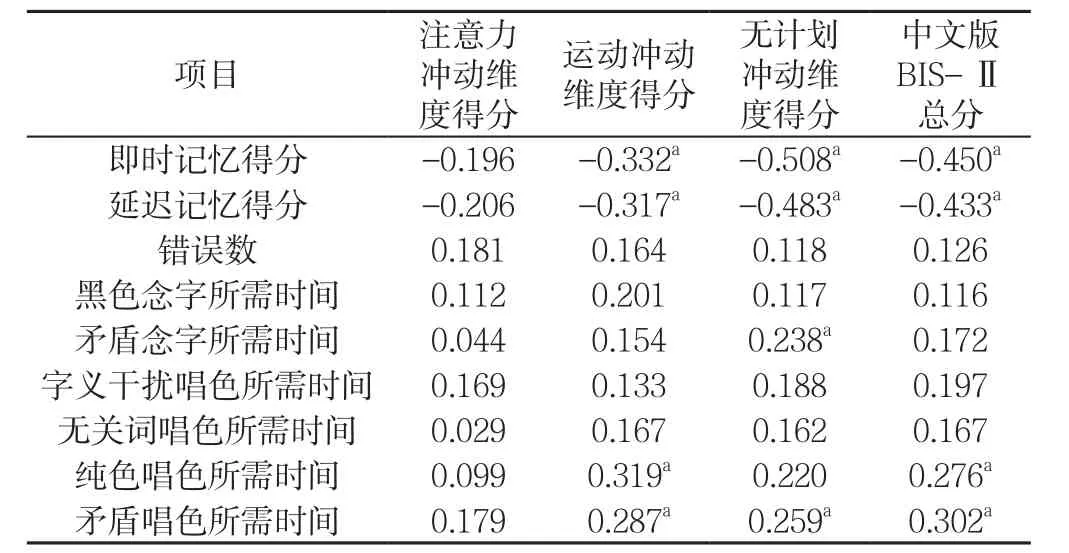

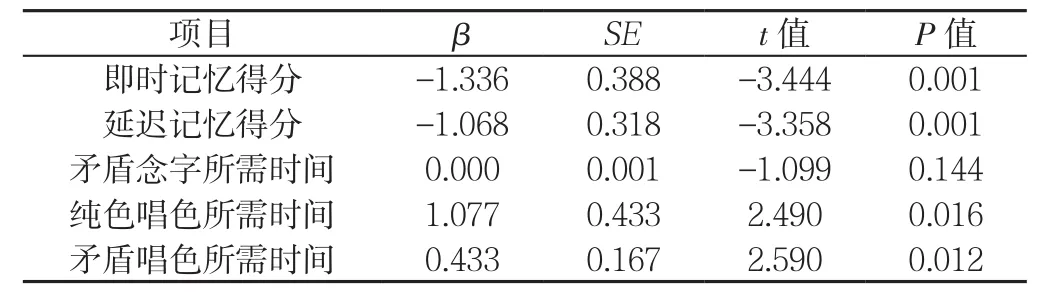

以中文版BIS-Ⅱ总分为因变量,分别以即时记忆、延时记忆得分和矛盾念字、纯色唱色、矛盾唱色所需时间为自变量,进行一元线性回归分析(引入水准α=0.05,剔除水准β=0.10),结果显示,即时记忆、延时记忆得分和纯色唱色、矛盾唱色所需时间均与中文版BIS-Ⅱ总分存在线性回归关系(P<0.05,见表4)。

2.4 自杀影响因素的多因素Logistic回归分析 以是否有过自杀行为为因变量(赋值:是=1,否=2),以上述相关有统计学意义的因素运动冲动维度、无计划冲动维度得分,中文版BIS-Ⅱ总分,即时记忆、延迟记忆得分,矛盾念字、纯色唱色、矛盾唱色所需时间为自变量(均为连续性变量),进行多因素Logistic回归分析,结果显示,运动冲动维度、无计划冲动维度、即时记忆得分和矛盾唱色所需时间为自杀的影响因素(P<0.05,见表5)。

3 讨论

冲动作为一种人格特质,影响着人类的思维和行为控制,研究发现冲动特质比抑郁能更有效地预测及影响自杀未遂的发生[10]。特定的认知功能与自杀之间存在某种联系,认知功能中的记忆功能和注意功能能否作为自杀未遂的候选内表型尚不明确[11-12]。自杀未遂的发生受人格特质、精神障碍、社会心理及遗传等诸多因素的动态影响,但关于自杀的遗传学研究尚未明确,介于基因型与表现型之间的内表型为探讨自杀的发生提供了一个整合途径。内表型与遗传基因的联系更为密切,且受外界影响较小,因此结合内表型方法对自杀未遂进行研究有着独特的优势。MANN等[12]认为内表型需符合以下标准:(1)与疾病共同存在;(2)状态独立(无论疾病是否处于活动状态均能表现出来,可用心理测量学工具进行测量,一段时间表现出相对稳定性,是一种特质而不是状态);(3)可遗传性(>20%,内表型可通过遗传机制传递给下一代);(4)与健康人群相比,内表型在患者的未患病亲属中所占比例更高;(5)在家庭中内表型与疾病的发生共(相)分离。在这些标准中,最重要的是状态独立(稳定性)和可遗传性。大量病例对照、回顾性、家系研究表明冲动特质和认知功能具有遗传倾向 ,但其是否可作为自杀的内表型需进一步研究证实。

表1 3组一般资料比较Table 1 Comparison of general data among 3 groups

表2 3组冲动特质及认知功能比较( ±s)Table 2 Comparison of impulsive and cognitive functions among 3 groups

表2 3组冲动特质及认知功能比较( ±s)Table 2 Comparison of impulsive and cognitive functions among 3 groups

注:BIS-Ⅱ=Barratt冲动量表第2版;与对照组比较,aP<0.05

运动冲动维度得分(分)组别 例数 注意力冲动维度得分(分)无计划冲动维度得分(分)中文版BIS-Ⅱ总分(分)即时记忆得分(分)延迟记忆得分(分)对照组 55 11.8±2.3 18.9±3.6 22.2±4.5 52.9±7.9 9.8±2.9 8.9±4.0亲属组 47 16.9±5.7a 20.0±4.4a 22.6±4.3 57.3±10.8a 6.0±1.4a 5.7±1.4a自杀未遂组 47 12.3±7.1a 23.6±5.4a 28.4±5.3a 66.0±11.7a 4.9±3.2a 4.0±3.2a F值 10.548 11.688 17.302 19.053 27.188 16.293 P 值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001组别 错误数(次)黑色念字所需时间(s)字义干扰唱色所需时间(s)无关词唱色所需时间(s)矛盾念字所需时间(s)纯色唱色所需时间(s)矛盾唱色所需时间(s)对照组 1.62±1.50 5.0±1.7 5.2±2.8 6.3±2.7 5.8±2.2 6.6±2.2 9.8±4.0亲属组 1.57±1.51a 6.1±3.2a 5.5±2.9a 6.8±3.0a 6.0±3.4a 6.3±2.4a 11.6±8.3a自杀未遂组 3.91±4.37a 7.2±3.6a 6.6±3.1a 9.8±6.6a 10.5±7.7a 10.5±4.2a 20.8±10.8a F值 3.375 4.489 2.953 9.554 14.428 26.418 32.821 P 值 0.001 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

表3 自杀未遂组冲动特质与认知功能的相关性(r值)Table 3 Correlation between impulsive level and cognitive function in suicide attempters

表4 自杀未遂组冲动特质与认知功能相关性的一元线性回归分析Table 4 Linear regression analysis of impulsive level and cognitive function in suicide attempters

表5 自杀影响因素的多因素Logistic回归分析Table 5 Multivariate Logistic regression analysis of factors influencing suicide attempt

本研究结果显示,亲属组注意力冲动、运动冲动维度得分和中文版BIS-Ⅱ总分高于对照组,自杀未遂组注意力冲动、运动冲动、无计划冲动维度得分和中文版BIS-Ⅱ总分高于对照组,这与前期研究结果一致[13],且符合内表型标准,初步认为冲动特质可作为自杀潜在的内表型。Stroop实验的典型特点是颜色字的字义对颜色加工产生干扰,体现的是目标刺激与无关刺激之间的注意竞争,是选择性注意以及干扰抑制的过程,也是反应认知调控、执行控制功能最有效、直接的工具[14]。本研究结果显示,在Stroop实验中,无论自杀未遂组、亲属组还是对照组均是矛盾唱色所需时间最长,这与多数研究结果一致[15],其机制是当要说出字的颜色时受到了字义的干扰,即大脑对字义的自动化加工优于对颜色的控制加工。亲属组、自杀未遂组黑色念字、矛盾念字、字义干扰唱色、无关词唱色、纯色唱色、矛盾唱色所需时间长于对照组,自杀未遂组错误数高于对照组,反应自杀未遂者选择性注意及抑制无关信息的能力较差,可能与其执行控制功能受损有关。研究表明,自杀者的前额叶皮质层区域的代谢较慢[16],据此可推断自杀未遂者负责认知功能的脑部区域代谢活动减少,执行功能受到影响,使其选择性注意与反应抑制能力受到限制,因此反应时间延长。亲属组、自杀未遂组即时记忆、延迟记忆得分低于对照组,据此推测自杀未遂者的一级亲属存在认知功能损害,表明认知功能受损症状有遗传易感性,其可作为自杀潜在的内表型。

RICHARD-DEVANTOY等[17]对自杀未遂者、有自杀倾向没有自杀史者和正常对照者的记忆功能进行比较,结果显示,自杀未遂者短时、长时记忆得分显著低于其他两者。有研究认为,记忆任务表现差的原因是启动反应编码的不协调和存储工作记忆能力的缺失[18]。本研究结果显示,自杀未遂组运动冲动维度得分、中文版BIS-Ⅱ总分与即时记忆、延迟记忆得分呈负相关,与纯色唱色、矛盾唱色所需时间呈正相关;自杀未遂组无计划冲动维度得分与即时记忆、延迟记忆得分呈负相关,与矛盾念字、矛盾唱色所需时间呈正相关;提示冲动特质与记忆和注意抑制存在某种关联,与CHA等[19]研究结果一致。FLUEGGE等[20]指出,BIS-Ⅱ中的无计划冲动维度得分与抑制无关信息相关。但AICHERT等[21]研究发现,冲动自我报告量表得分与实验室测量技术如Stroop实验结果的关联不明显,认为这些注意抑制并不能很好地诠释冲动特质。记忆功能和注意抑制是认知功能中信息处理尤为重要的一个环节,自杀的认知理论[22]认为自杀图式(特质绝望和无法忍受性等)的激活可触发自杀的认知过程,导致个体对负性信息和负性刺激有更强的记忆和注意抑制特点,长期的认知功能障碍使得个体形成易冲动、无望感、注意固着等认知情感旋涡,处理问题时缺乏判断力,进而产生自杀行为。

多因素Logistic回归分析结果显示,运动冲动维度、无计划冲动维度、即时记忆得分和矛盾唱色所需时间为自杀的影响因素,表明自杀未遂者在记忆和注意的认知功能方面存在不同程度的损伤。KEILP等[23]研究发现自杀未遂者在记忆测试、Stroop实验中完成得较差,本研究结果与之一致。RICHARDDEVANTOY等[24]关于Stroop实验应用于自杀未遂者及不同程度抑郁症患者的meta分析认为,Stroop实验不能很好地解释不同程度的抑郁,但对筛检自杀行为具有较好的灵敏度和特异度。运动冲动越高,个体抑制自身反应的能力越差,面对事件的易损程度及自我控制能力降低,极易做出反应以回避当下冲突;无计划冲动越高的个体对应激事件的远期结果缺少考虑,影响个体的认知评价与行为,当遭遇应激时更易发生自杀行为;提示需要对高冲动特质的个体,尤其运动冲动和无计划冲动给予重视,以减少自杀行为的发生。

综上所述,自杀未遂者及其一级亲属均具有高冲动特质,且存在记忆功能和注意抑制认知功能受损。冲动特质、即时记忆、注意功能可作为自杀未遂者的候选内表型。自杀未遂者一级亲属的冲动特质及认知功能障碍与自杀行为的发生明显相关,冲动特质、记忆及注意抑制可作为自杀行为的易感标志,这为遗传学提供了有力佐证,为自杀行为的候选内表型提供证据,也为自杀的早期发现与早期干预提供理论依据。本研究不足之处在于样本量较小,且仅为横断面研究,需进一步开展纵向研究增加实证性,此外影响自杀未遂的认知功能因素众多,本研究只选取一部分进行讨论,今后可进一步研究补充。

作者贡献:张琳娜进行文章的构思与设计,撰写论文;张琳娜、黄缤慧进行研究的实施与可行性分析,数据收集、整理,统计学处理,结果的分析与解释;褚成静进行论文的修订,英文的修订;于振剑负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。