千年摩崖佛刻与地方佛教传统:以来凤仙佛寺的土家族佛教文化为基点

郭 峰

(湖北民族大学 民族学与社会学院,湖北恩施 445000)

仙佛寺坐落在湖北、湖南、重庆三省市交界处的酉水上游河谷盆地,距来凤县城约7千米。南北走向的武陵山脉在这里变得地势开阔,发源于宣恩县和鹤峰县交界处的酉水一路狂泄,奔腾到佛潭崖边的时候变得平缓而安静。这里有一个长约500米的碧绿深潭,岸边红色山石壁立,因石壁上有古代摩崖佛造像,故此潭被称为“佛潭”,酉水在此段又被称为“佛潭河”。在长约200米的佛潭岩上,建有以摩崖佛刻为主的寺庙——仙佛寺,此处风光奇妙,建筑雄伟壮观,历来香火旺盛,是闻名鄂湘渝边区的佛教胜地,是今天土家族聚居区最大的佛教圣地之一。寺内保存的仙佛寺摩崖佛刻相传始建于东晋咸康年间,2006年被列为国家重点文物保护单位,仙佛寺则是湖北省唯一的石窑寺[1]2。

佛教传入土家族聚居区后对土家族文化产生了重要的影响。因为仙佛寺历史悠久,学界较早就对其有所关注。首先是仙佛寺所在地来凤县的学者对仙佛寺做了较为全面的介绍;再次是相关学者对仙佛寺佛教造像的年代和艺术价值进行了详细的考证和分析。以上的研究多从某个角度对仙佛寺,尤其摩崖石刻进行详细的研究,但缺乏对仙佛寺佛教文化整体的梳理。作为今天土家族文化的一个重要组成部分,仙佛寺佛教文化在当地社会生活中发挥着怎样的作用和影响值得关注。本文将以地方志和田野调查材料为基础,对仙佛寺的历史进行全方位的梳理,重点论述仙佛寺的建造背景及其与地方社会的互动等,旨在理清仙佛寺对地方社会的影响,进而为探讨土家族与佛教文化的关系提供一个典型个案。

一、县水宗干——仙佛寺摩崖佛刻的特殊地理位置

讨论仙佛寺佛教文化就必须讨论仙佛寺摩崖石刻。在碧绿的佛潭边,有约百米高的赭红色峭崖,全长大约200米,在中间约40米的凹进石壁上,保留了古人凿刻的摩崖造像大小31尊。整个摩崖石刻从北到南、从上到下呈现3个层次的分布:首先,最上和最北端排开凿了3个大石窟;其次,3大石窟的右边有中型石窟1个;再次,最下和南端有小佛像龛18个①小佛像龛应该有19个,其中有一个受到破坏,没有佛像,所以有的著作统计了,有的则没有统计。,这18个石窟1龛1佛,大多是观音、地藏等题材[2]。最为重要的是最先开凿出来的最上最北端3大石窟中的两尊被称为“咸康古佛”,因为据史料记载其开凿年代为咸康年。那么,“咸康古佛”的特殊地理位置究竟在何处?

为搞清楚这个问题我们首先要对仙佛寺所在的“佛潭河”进行一番考察。今天仙佛寺所毗邻的酉水河在仙佛寺段古称“佛潭河”,为来凤县“诸水最大……县水宗干”[3]。不管是地理方面还是人文方面,佛潭河在来凤县都有着重要的作用和地位。在同治《来凤县志》中对其做了详细的论述:“佛潭河源出宣恩、鹤峰交界处之将军山。在宣恩境为白水河。西南流入来凤县界,即古五溪中之酉溪也。初入县界,为佛潭河。于县诸水为最大,故曰大河。经犀牛潭至倒开门,由东而南,至陈家滩,小河坪小河自东北来,南流入焉。又南历简家潭,至小坝,经近凤寨,东门河水自东北流入焉。西折为龙津、冉大河、滴水领,以下板桥、客寨河诸水入焉。又东南流,为红岩堡河,构皮岭、乾龙洞、天蒜坪集东流司属各溪水入焉。又南流,为仙人洞河,石岩门、永安坝、纺车溪及大旺、腊壁司属各溪水入焉。又东南流,经犀牛洞河,三脚岩、冉家坝、界址沟等水入焉。又南折,径仙洞过硖②此处根据句意疑似为“又南折,经仙洞,过硖”。“径”可能有误。,至卯洞司,梯子岩水自北流注之,梅子岭、怯道河水自西流注之。竟县东南二境,计是一百二十余里,为县水宗干。其自东北来者一,北来者三,西来者四,西南来者三,东南来者二,计水一十有三道,皆注后,汇为大河,入于辰、沅。”[4]61-63

从中可见,“佛潭河”所在的酉水为来凤县水系的宗干,来凤县的其他河流纷纷注入酉水后南下,酉水河控制着整个来凤的水脉。酉水河,又称更始河,为沅水最大支流,有南北二源。北源又称北河,是为主流。北河源出湖北宣恩县酉源山,向南偏西流至湖南省龙山县境,复出境经湖北来凤、重庆酉阳,南流至重庆秀山的石堤,与南源汇合③对于佛潭河与酉溪的关系,同治《来凤县志》进行了详细的考证,认为佛潭河就是酉溪。从这个角度看,佛潭河在土家族发展史上有着重要的作用和意义。。来凤县地域南北狭长,呈栎树叶形,武陵山余脉分南北两支成钳型走向横贯全县,酉水河沿东部由北向南流经县域,形成一个沿河的河谷盆地。这个盆地是来凤县境内最主要的一个盆地,是来凤县的政治、经济、文化的中心。而佛潭河所处的位置刚好就是酉水河从武陵山中冲入盆地的地方。奔腾的酉水河在佛潭处长期冲刷,从而形成了一个1 000米左右的深潭,变幻莫测的河水在这里瞬间变得平缓和舒适。

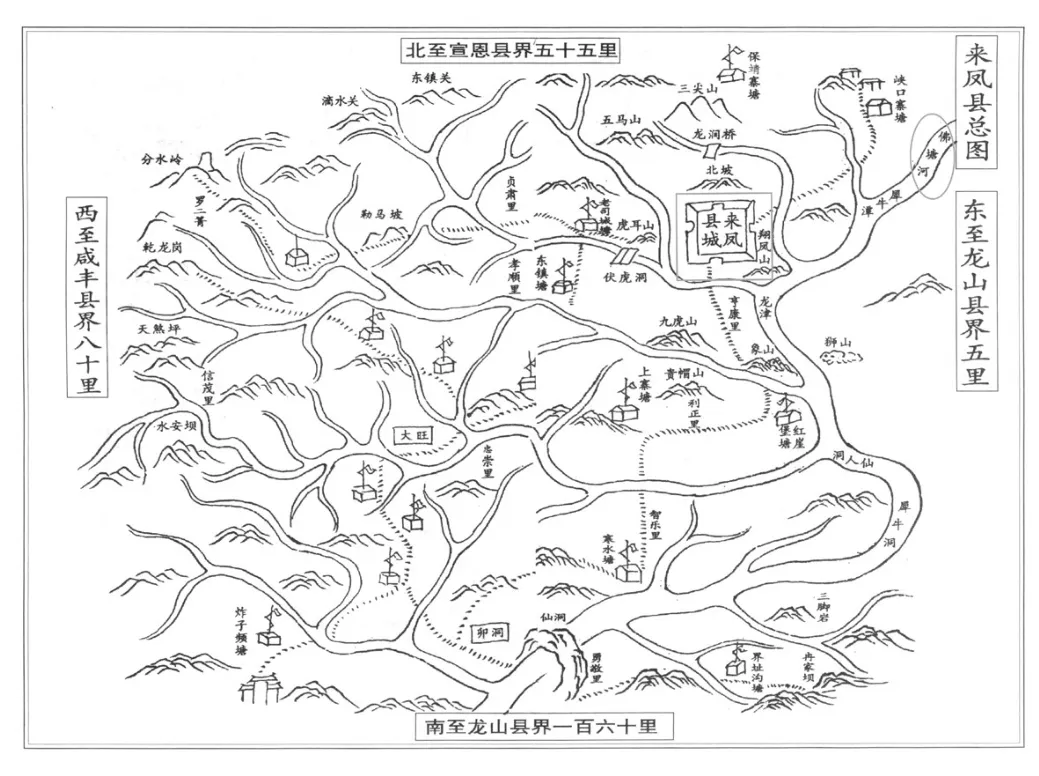

在乾隆《来凤县志》县界图中标识了佛潭河的位置,从中可以看出其在来凤县地理位置上的重要性。

图1 来凤县水系图④图中椭圆内为佛潭河,方框内为来凤县城。地图截取自乾隆《来凤县志》卷之二《舆图志》。

还须指出的是,仙佛寺所处的位置是酉水上的古渡口,为古代本地区重要的交通要道[1]30。佛潭河的神奇变化和其在来凤县水系中的宗干作用肯定会被古人留意。在自然科学不发达的古代,古人常常用宗教思想理解和阐释大自然的鬼斧神工。所以从这个角度出发,笔者认为“咸康古佛”的修建应该与水有关,极有可能是古人希望通过宗教方式控制酉水,寻求风调雨顺的一种表现。晚清时期来凤有名的“闹佛潭”求雨活动很有可能与此有关①参见本文“闹佛潭”相关部分。。

由此可见,“咸康古佛”的位置正好处于来凤县水系和交通的枢纽位置。一方面,酉水在这里冲出群山,实现了神奇的转换,由湍急变舒缓;另一方面,这里又是一个重要的码头渡口,水陆路在这里交汇,往来人员川流不息。在这里开凿佛刻,一则表明人们崇拜自然,向自然祈福;二则彰显人的伟大,人们试图用宗教的形式控制和征服自然。

二、丹崖霞晚——千年摩崖佛刻的逐步开凿

仙佛寺摩崖佛刻的22龛31尊佛像是逐步开凿的,其中最早的应该是北端三大石窟左边最大的二窟,就是古书中通常所说的“咸康古佛”。

这两窟佛像在乾隆《来凤县志》和同治《来凤县志》中均有记载。乾隆《来凤县志》载:“佛塘崖,县东十里下临河石崖上凿有佛像故名。”[5]48同治《来凤县志》载:“咸康佛,在佛潭岩上。峭壁千寻,上刻古佛二尊,须眉如画。……左镌有记,仅余‘咸康元年五月’六字,文多不可辨。按:东晋成帝十年,改元咸康。五代蜀主王衍,亦建元咸康。然衍逾年,为唐所灭。则此成康,当是成帝年号,至今千五百余岁矣。”[4]68

从中可见,乾隆《来凤县志》明确记载了佛塘崖佛像的存在②但是笔者在来凤县保留下来的土司时期的两本著作《卯洞司志》和《卯洞集》中却没有看到“咸康古佛”的记载。,但也仅仅只是“有佛像”,其他诸如开凿的年代、大小、缘由等均没有记载,实属可惜。同治《来凤县志》不仅记载得较为详细,明确地说有“古佛二尊”,还记载了佛像的左边有至关重要的“咸康记”,但这个“咸康记”也仅仅剩下“咸康元年五月”六字了。历史上“咸康”纪年有两个,分别是东晋晋成帝司马衍的咸康元年(335)和前蜀后主王衍的咸康元年(925)。同治《来凤县志》根据“咸康元年五月”推断“咸康古佛”的修建时代应该是东晋成帝十年(335),理由是“五代蜀主王衍,亦建元咸康。然衍逾年,为唐所灭”。张良皋教授在《来凤佛潭咸康先后之谜》中也认为,在王衍咸康元年(925)不到一年的时间无法建造这个大规模的摩崖石刻,他认同同治《来凤县志》的观点[6]。在《外来文化对早期土家族的影响——来凤仙佛寺摩崖造像的考证》中,满益德教授从“咸康古佛”二龛佛像的题材和样式与中原、四川等地区佛教造像流布情况的分析比较中发现,“咸康记”不可靠,“咸康古佛”的开凿年代应该是初唐到盛唐[2]。1994年,经中国社会科学院世界宗教研究所和中国佛教协会丁明夷等专家认定,仙佛寺摩崖造像为初唐至盛唐时期的遗存[1]2。但是“咸康记”在同治年间(1862—1875)是确实存在的,同时期大量文人骚客留下的诗歌和游记可以为证。何盛矩在《游佛潭》中就说“手剔苔鲜寻断碣,字迹犹识咸康年”③在田野调查中,张良皋教授和满益德教授均记录了仙佛寺所在地区的群众和僧人掘得刻有“咸康元年五月”和“东晋咸康乙未”的碑刻,这个应该是后人仿照崖刻“咸康记”而建,而不是原始的刻在山崖上的“咸康记”。;甚至饶建寅在《游佛潭记》记载他听说镌刻的文字是“咸康元年五月二十日”9个字,精确到了哪一天[4]333;张鼎在《佛潭印月》中描写镌刻的文字多有不识,已经是“几行蝌蚪余陈迹”了[4]396。

综上所述,“咸康古佛”的建造年代依然是个谜,现在还不能得出结论,史料倾向于东晋说,文物材料倾向于五代说。但不可否认的是,作为仙佛寺佛教文化的一个起点,“咸康古佛”开启了土家族佛教圣地的香火,并延续至今。

“咸康古佛”开凿后,人们继续在山崖开凿佛像。根据满益德教授在《外来文化对早期土家族的影响——来凤仙佛寺摩崖造像的考证》一文中的考证,位于山崖中间的一个中型龛,开凿年代应在初唐至盛唐时期[2];根据《来凤土家族历史简编(初稿)》的记载,北端三大石窟最右边的石窟,开凿年代应该为1948年[7]。1948年,本地乡绅集资对仙佛寺进行了大修,对佛像进行了彩画装金,三大石窟最右边的一龛应该就是在这次大修中被开凿的[8]212。南端18个小佛像龛的开凿年代应该在同治到民国年间,具体时间不明。同治《来凤县志》中说:“咸康古佛在佛潭岩上。峭壁千寻,上刻古佛二尊。”从那时起,仙佛寺摩崖石刻就形成了今天这样的规模,并成为土家族聚居区佛教石刻艺术的典范和佛教文化的中心。

三、仙都佛场——仙佛寺的创建与发展

有较多的人误以为仙佛寺和仙佛寺摩崖石刻是同时修建的,其实不然,仙佛寺要比仙佛寺摩崖石刻最早修建的“咸康古佛”晚很多,先有“咸康古佛”,后有仙佛寺,但是仙佛寺在建立后促进了仙佛寺摩崖石刻其他石窟的开凿,最终成就了仙佛寺佛教文化。

土司时期,来凤先后有七大土司,当时武陵山地区土司上层普遍有一些崇佛活动,但从总体上而言规模不大,仅仅局限于土司上层社会,对普通百姓的影响均不大[9]。改土归流之后,原本汉土之间、土司与土司之间的经济和文化交流障碍消失。伴随着大量移民的到来,先进生产工具和生产方式的不断传入,来凤生产力得到显著提升,开垦的土地面积和人口明显增加[10]。同时,借助来凤三省交界的区位优势和酉水水道、巴盐古道的交通优势,来凤商业日渐繁荣,逐渐成为武陵山腹地的商业中心。这就为改土归流后佛教在当地的蓬勃发展,尤其大型寺庙的发展奠定了物质和信众基础。

仙佛寺的修建年代应该是乾隆到同治年间,乾隆《来凤县志》中并未有仙佛寺的记载,在“咸康古佛”所在位置也未有其他寺庙的记录。同治《来凤县志·寺观(附)》中则有仙佛寺的明确记载,并说:“咸康古佛在佛潭岩上。……居人倚石壁建阁三层。”[4]68仙佛寺的三层木阁一直保留到19世纪60年代,后人回忆其详细结构为:“仙佛寺处于狭长的河岸,山门向北,为一座牌坊式门楼,门上石壁有‘仙佛寺’三个苍劲有力的大字,门旁有对联为‘楼台数座原无地,水阁双清别有天’。由大门进入庙时,第一层的中央设观音堂,前面有叠‘干栏式’的吊脚楼,一直伸向河前,三面设有游廊,有雕花的木栏干①疑似为“杆”。,可供游客欣赏这里的山光水色。南端一排房宇作②疑似为“做”。僧舍、客房及生活用房,可供接待游人和香客。北端在大门内有楼梯可通二、三楼,上到二层北为钟鼓楼,中间长廊过道可通南边小佛殿,石壁上有小佛二十龛成一字排列,其中除一空龛外,都为一龛一佛,计十九尊,均高一米左右,或立或坐,各具神态。三楼为大佛殿,有大佛三龛,龛高七米,主佛高六米。”[8]212

自创建后仙佛寺一直有僧尼常驻,同治时期来凤县候选训导张钧在《古佛潭》中说:“岩覆如堂敞数层,危楼半倚石崚嶒;古潭照影留真佛,短榻支颐话病僧。”[4]4001923年,当地政府统计来凤县有大小寺庙176所,女尼250人,其中仙佛寺规模最大,可见仙佛寺当时的兴盛[1]6。

同时须指出,仙佛寺创立于武陵山土家族聚居区,这个地区的传统小农经济发展水平较低,因此该地区难以维持大型宫观的日常开销。于是,儒、释、道、民间信仰往往一起共用宫观,有些以佛为主,有些以道为主,有些以儒为主,有些以民间信仰为主[10]。在土家族聚居区,儒、释、道、民间信仰在长期的互动中相互支撑、共同成长[11]。仙佛寺也有这种现象,从“仙”“佛”两字可以看出,仙佛寺以佛为主,集儒、道、民间信仰于一体[12]。仙佛寺内有一首回文诗“花开菊白桂争妍,好景留人宜晚天。霞落潭中波漾影,纱笼树色月笼烟”,这首诗相传是峨眉山的道士咸池昊真人云游至仙佛寺留下来的,从侧面证明了仙佛寺宗教文化的开放性和融合性[1]22。

从以上分析可见,在改土归流后,仙佛寺得以创建并逐步成长,尤其在改革开放后,土家族聚居区积极落实民族宗教政策发展民族文化[13],仙佛寺重获新生,成为土家族聚居区佛教文化的一个重要中心。

四、为民设教——仙佛寺宗教活动

改土归流之后,流官进入,按照中原文化进行建设,在很大程度上改变了来凤的宗教文化格局和氛围。首先,按照汉地的礼法,流官重新构建了一套不同于土司制度下的官方信仰体系。流官的这种行为是政府主导地方建设的重要内容,以“儒”为主。其中,有两个重点:一是教育;二是教化。各坛名义上是为了祭祀天地,但主导各坛的却是王权,这显示的是,王权控制神权,再由神权控制人们的信仰。儒、佛、道以及广大的民间信仰在这个体系内相融相生,不可分割,共同构成了中华民族传统社会的信仰体系[14]。

政府主导的这种自上而下的移风易俗是成功的,改土归流后经过历任来凤地方官的努力,到了同治年间,来凤的地方风俗有了很大的改变。所以同治《来凤县志·风俗志》中说:“我朝改设郡县,凤以洞蛮旧壤。其初,民皆土著,大抵散毛遗烈犹有存者。久之,流寓渐多,风会日启,良有同承流宣化,用夏蛮夷。百余年来,士皆秉礼,民亦崇实。斯民三代之直,未始不可数也。”在政府大力推动移风易俗的同时,与“儒”伴生的佛教逐渐兴盛。到了同治时期,来凤的寺观数量明显增加,并呈现出一定的繁荣景象,这其中就有仙佛寺。

移风易俗的另外一个重要表现就是佛教逐步融入来凤县民众的普通信仰生活之中,尤其融入到丧葬仪式和祈禳等之中[15]。在土司时期,佛教还未进入普通百姓的丧葬仪式之中,即使到了乾隆年间也未见记载,当时普通百姓的丧葬还延续着传统火化和二次葬,这为当时地方官所诟病[5]115。但是,经过康、乾、嘉、咸等朝的发展,到了同治年间,佛、道二家融入了来凤县普通群众生活的方方面面,成为其不可或缺的信仰。同治《来凤县志》中记载:“丧礼:……有兼用二氏者,有纯用二氏者,不能一也。”[4]280-281这时的佛教不只意味着庙宇,而是开始走出寺庙,到普通民众中寻找另外的生存和发展空间。可以把流传至今的来凤县普通百姓依然使用的“佛教道士”丧葬仪式看做佛教民间化的一种延续。

图2 1959年的仙佛寺①这是未被破坏前的仙佛寺全景,由吴瑞生1959年8月拍摄,照片被收藏于来凤县博物馆。

历史上,仙佛寺宗教文化中最为有名的是在武陵山地区独树一帜的“闹佛潭”求雨仪式。仪式的详细过程在同治《来凤县志》中有明确记载:

祈禳

凡遇水旱,禁屠宰,集僧道,设坛祈请。文武官朝夕诣坛上香,应乃止。

大旱,或召巫祷于洞。神巫戴杨枝于首,执凫吹角,跳跃而往,众鸣钲击鼓随之,名曰打洞。或祷于邑之佛潭,沿溪毒鱼,名曰闹佛潭,以潭底有灵鱼,能出云为风雨也。每岁春夏之交,城内外醵金斋醮,地方官亦诣坛上香,为民祈福。即古者国人大傩之意。[4]281

同时地方上的文人也注意到了“闹佛潭”的求雨仪式,有诗为证:

丙午忧旱

嘉鱼训导 何远鉴

大早为霖愿未偿,关心米价问低昂;山高不怕兼旬雨,地僻难禁六月荒。莫毒鱼是伤造化,多栽薯芋备秋粮;祈甘端藉贤侯力,会有精诚格上苍。[4]385

游佛潭

邑举人 何盛矩

……大旱欲雨祷辄应,萧鼓惊起痴龙眠。道人延客忘礼数,苦茗新汲溪流煎。……[4]376

从三段史料中可见“佛潭”成为来凤县祈禳的重要场所,凡是遇到水旱灾害,均举行宗教仪式,而且“文武官朝夕诣坛上香”,祈禳成为地方上的集体行动。仪式很简单,除了“设坛祈请”之外,最重要的就是“祷于邑之佛潭,沿溪毒鱼”。从宗教的角度看,佛教也融入了当地的多元宗教文化中。“闹佛潭”仪式和“打洞”仪式是相辅相成的,对“佛潭”的水崇拜和对“打洞”的洞崇拜被奇妙地结合在一起。佛、道、巫三家参与了官民共同扶持的“求雨”仪式,这种融合在其他地方是罕见的。汉文化与少数民族文化融合、大传统的宫观佛教与小传统的地方佛教有机结合是仙佛寺佛教文化中的重要特点。佛教已经充分融入来凤县普通民众的生活之中,不管丧葬还是祈禳,不管官方活动还是普通民众的活动都有佛教的身影,佛教在这些活动中起到了“主持”的重要作用,成为地方上宗教信仰生活的中心。

五、佛潭映月——仙佛寺诗文与传说

仙佛寺雄壮的摩崖石刻、绮丽的自然景观成为一方胜景,除了具有宗教文化之外,还吸引了众多文人骚客流连忘返于其间,这些文人骚客给我们留下了大量的诗歌、游记和传说,从而形成了以仙佛寺为主题的文学集合,这种情况在武陵山少数民族地区是少见的。根据对地方志的梳理,自乾隆以来关于仙佛寺的诗文主要有饶建寅的《游佛潭记》、张鉴的《夏日游石佛潭》、何盛矩的《游佛潭》、张钧的《古佛潭》等。

(一)仙佛寺诗文

首先,仙佛寺幽峭曲折的自然景观是吸引众多文人雅客的原因之一。饶建寅《游佛潭记》中说:“蕉溪山水,惟佛潭最为幽峭曲折。潭在邑东北十余里。潭之上,丹崖霞壁,高十余丈。崖际藤萝蜿蜒,倒垂而下。泉从云根石罅穿出,溅玉跳珠……槛外修竹如帚,高可扫云;石泉呜咽,雅与竹声相和。竹外潭水生寒,浴红堆碧;青萍翠荇之间,时有小鱼游泳。忽焉鸥浪鹭涛,流出前汀,但闻溪声如吼,若掉广长舌,不得而名其妙也。”[4]332-333游览仙佛寺最好的方式是引竿刺船,溯流而上,首先欣赏佛潭两岸的美景,“夹岸皆桃花,柳阴间之;一林红雨,三尺绿波”[4]333。如果是晚上,皓月当空,明月照在碧绿的佛潭之上,就更美不胜收了,张宗达在《佛潭印月》中说“山静佛天豁,潭空月影孤;那知尘境外,犹有小蓬壶”[4]401;覃化南也在《佛潭印月》说“古寺深藏一径开,波光竹影共徘徊;疑他潭静月明夜,定有苍龙听法来”[4]404。

其次,神工开凿的千年摩崖佛刻是到仙佛寺游览的重点,为“万山中第一奇迹”[4]333。乘船到达摩崖佛刻崖脚之后登船上岸,上面便是仙佛寺,可以一一浏览崖刻,“既抵岸,历石室,上层楼,则如来在座,拈花微笑”[4]333。摩崖石刻给游客们留下了深刻的印象,张鉴在《夏日游石佛潭》中说:“何人凿险镌石佛,列坐崖间森屹屹。拨雾攀萝蹑飞蛇,惊魂动魄疑神物。菩树昙花环交加,古藤慈竹相蟠郁。上有干霄之崿堪,中有空洞之岈唅。”[4]375何盛矩在《游佛潭》中也描写了崖刻的伟岸:“城东古寺压山腹,牟尼隐现珠光圆。鬼伯蛮君列四壁,金身跌坐中高悬。丹壁无梯那可上,奇哉造化工雕镌。飞楼涌殿夺天巧,直自林麓穷其巅。”[4]337熊梦祥在《佛潭》中说:“神工凿佛列危岑,下映潭溪万丈深;泉水澄怀空法相,楼台倒影入波心。圆光并拥如来座,寒气潜生祗树林。更爱古藤悬石壁,禅门摇曳碧森森。”[4]392

(二)仙佛寺的传说

仙佛寺创建后,成为来凤本地传说中的重要因素和一个显著标识,在这些传说中最有名的就是《仙佛寺铁船的传说》:

很久以前,佛潭中孽龙兴妖作怪,搅得山洪暴发,泛滥成灾。神通广大的鲁班,赶到河边,显圣护民,决定连夜造庙镇妖,又叫徒弟赶快去酉水下游,打开那块红石岩,溢洪救难,双方完工,卯时会面。徒弟领命而去,鲁班手持赶山鞭,移石开基,又从八百里外运来金丝楠木,立栓架梁,赶造大殿。常言道:前三十年睡不醒,后三十年睡不着。徒弟心想,师傅造殿,比我难多了,我睡它一觉再说。哪知一觉醒来,已近卯时,他灵机一动,学着鸡公大叫起来,师傅听到鸡叫,以为卯时已到,一定会停下手中活计,我也不会受训斥了。鲁班听到鸡叫,以为卯时已到,便脱下一只草鞋,顺水丢去,刹那间草鞋变铁船,像离弦的箭,将孽龙打下水去,永世没有翻身。鲁班来到下游,只见那挡水石原封未动,河水依旧泛滥,冲毁良田。情急之间,他取过曲尺,对准那石头猛力一捅,顿时捅出个洞来,正在这时,四乡八寨的鸡在卯时叫起来,于是这洞得名卯洞。卯洞只流水不行船,给山民也带来不便。后来,从峨眉山下来一位云游的老道士,手举禅杖,在丹霞石壁上划了一首正念倒念、拆字倒装皆成吟的回文诗,写完留下偈语:“要得卯洞开,除非铁船来。拆吟一百首,木船顺水流。”五百年后来凤出了张秀才,他朗朗念完老和尚的诗:“花开菊白桂争妍,好景宜人留晚天。霞落潭中波漾影,纱笼树色月笼烟。”不到三个时辰,依诗又吟出99首,正要念一百首时,只见雷鸣电闪,浊浪排空,一条铁船浮出水面,冲他而来。张秀才面如土色,一个字也没吐出来,眼睁睁看那铁船又沉下水去。如今,卯洞依然窄狭,只通水不行船,也算仙佛寺下游一处名胜。[1]26-27

《仙佛寺铁船的传说》由来已久,同治年间的何盛矩就有“旧闻此处沉铁船”的诗句[4]376。在历史的进程中这个传说越来越具体、丰富、神奇,最终演变成今天我们看到的这个版本。其中涉及到仙佛寺的要素有寺庙、佛潭、回文诗、峨眉山道士等,涉及到来凤本地传统要素的有卯洞、金丝楠木、张秀才等。将这些要素联系起来的是酉水。而这个故事的核心是为民祈福、控制山洪,与仙佛寺的宗教内涵一致。故事分为两个层次,情节曲折离奇,充满梦幻色彩,在故事中仙佛寺与来凤本地各种典型要素充分融合,尤其来凤另外一个自然崇拜的中心——卯洞成为故事中的主角。卯洞在来凤县有很高的知名度,它不仅仅是酉水下游一处鬼斧神工的自然景观,还是一处重要的自然崇拜地点。在卯洞上方的仙人洞中发掘出了武陵山地区已知规模最大的崖葬遗址,年代从汉一直延续到元朝时期,贯穿了整个土家族崖葬的习俗时段[16]。明朝时,在来凤采办皇木的徐珊记载了祭祀卯洞的行为[17]。

通过以上分析可见,通过一系列的活动仙佛寺佛教文化已经充分地方化和民间化,成为来凤县文化的一个重要元素。

六、小结

仙佛寺摩崖佛刻“咸康古佛”至少在五代十国前蜀后主王衍咸康元年(925)之前开始开凿,是迄今为止最早的武陵地区摩崖佛刻。其开凿在酉水河从大山深处冲进河谷盆地的特殊地理位置上。之后,随着佛教在土家族聚居区的发展,在摩崖佛刻的地方修建了仙佛寺,并使得来凤县成为今天土家族聚居区的佛教重镇。历史上土家族聚居区是一个著名的民族文化走廊。众多民族通过这个走廊进行迁徙,使各种文化在此沉淀,这里成为民族文化标本库[18]。佛教在传入土家族聚居区后逐渐扎根仙佛寺,并形成有鲜明地方特色和民族特色的佛教文化,这也是我们了解土家族佛教文化的一个重要窗口。

通过对仙佛寺佛教文化的梳理,我们发现佛教在土家族聚居区的传播主要分为三个阶段:第一个阶段是羁縻制时期,佛教文化传入土家族聚居区,但影响不大;第二阶段是土司制时期,佛教主要在土司上层传播,依附于土司,对土家族聚居区下层社会影响有限,但这个时期佛教开始扎根土家族聚居区,开始融入土家族文化中;第三个阶段是改土归流后的繁荣时期,这个时期佛教文化在土家族聚居区广泛传播,逐步地方化和民间化,成为土家族众多文化元素之一,形成了具有地方特色的土家族佛教文化。

土家族佛教文化主要有四个方面的特色:第一,充分的民间化。这主要表现在土家族佛教的生存空间主要在民间,服务的对象主要是普通民众,主要宗教活动也是为民祈福等。第二,儒释道三教合一。儒释道合流是中国传统文化在近代发展的一大趋势,在整个中国文化大传统的背景下,土家族佛教中国小传统表现得更为突出和彻底,这主要是因为土家族聚居区是一个多元文化融合和沉淀的区域,任何一种宗教要在本地区生根和发展就必须适应本地文化的特点,提供多元精神产品[19]。在来凤县考察的时候,笔者就收集到了明确记载晚清时期僧人在日常法事中使用的道教《北斗经》。第三,与土家族传统民间信仰融合。在历史长河中,土家族聚居区保留了大量具有民族特色的民间信仰,在土家族聚居区进行广泛传播后,佛教文化吸收了部分在当地很有影响力的民间信仰形式,这不仅有利于佛教文化的传播,也有利于佛教文化在土家族聚居区的发展。第四,与地方文化融合,并成为地方文化的代表。作为一种外来宗教,佛教传入土家族聚居区经历了漫长的过程,最终在近代完全与地方文化融合,并成为地方文化中不可或缺的要素,在民间信仰和民族文化中都占有一席之地,以至于今天成为来凤县甚至恩施土家族苗族自治州的一个重要文化符号。