改良中药贴敷神阙穴联合红外线微波治疗重症胰腺炎麻痹性肠梗阻的护理观察

肖 玲*,彭健宏

(1.广东省普宁市人民医院,广东 普宁 515300;2.中山大学肿瘤防治中心结直肠科,华南肿瘤学国家重点实验室,肿瘤医学协同创新中心,广东 广州 510060)

重症急性胰腺炎是临床常见危重症之一,常导致多器官功能障碍,其中胃肠道功能障碍尤为常见。急性胰腺炎合并麻痹性肠梗阻时可导致病情进一步加重,并诱发其他并发症,增加患者死亡率(1, 2)。尽早恢复肠动力是有效阻止患者病情加重的关键因素之一。既往研究表明早期采用红外线灯微波理疗,具有良好的消炎止痛作用(3)。红外线通过热力渗透作用,可明显起到消炎镇痛、活血化瘀的功能,加速病变组织的修复。中药高位保留灌肠在治疗急性重症胰腺炎上已表明发挥明显的疗效作用,能促进恢复胃肠功能,缩短疗程,降低医疗费用(4, 5)。研究还表明中药贴敷神阙穴能进一步促进吸收,更能促进肠蠕动的恢复,减少腹胀的发生(6,7)。因此结合这三种护理方法的优势,本研究我们应用大黄粉贴敷神阙穴红外线微波理疗联合中药高位保留灌肠治疗重症急性胰腺炎,探讨其对重症急性胰腺炎麻痹性肠梗阻的护理价值。

1 临床资料

收集我科2016年2月至2018年2月期间收治急性重症治疗组100例。治疗组50例,其中男34例,女16例;年龄33~85岁,平均59岁;其中14例有胆囊结石,34例高脂血症及发病前有脂肪肝或者酗酒史,2例为晚孕高脂血症剖腹产术后。对照组50例,其中男38例,女12例;年龄20~78岁,平均49岁;所有病例均符合1992年亚特兰大急性胰腺炎诊断和临床分类标准(8)。两组病例性别、年龄、发病时间差异无显著性(P>0.05)。

2 方 法

两组均按重症急性胰腺炎治疗常规护理,包括体液复苏,禁食,胃肠减压,抑制酸和抑制胰液分泌,抗感染,解痉和止痛处理;治疗组加用大黄粉中药贴敷神阙穴再加上红外线腹部理疗与中药高位保留灌肠。

2.1 中药贴敷神阙穴

大黄粉1.8 g与75%酒精2 ml调成糊状,敷于患者脐部神阙穴,每次敷4小时,每天一次,中药贴敷神阙穴能够温补脾肾、调和气血、收降浊气、回阳固脱、治疗腹痛、腹胀等功效作用。

2.2 中药灌肠

应用神曲9g,厚朴9g、炒麦芽9g、豆蔻仁9g、生甘草6g,联合中药导泻剂[生大黄15g(后下),水煎剂100ml],每天2次,每次100ml保留灌肠。具体灌肠方法如下:药液配制好后药温在37~39℃,每次将药液吸入60ml无菌注射器,连接一次性16号吸痰管,采用左侧卧位,抬高臀部10cm,将吸痰管插入肛门约25~30cm,以6~10ml/min速度静推。拔管后嘱患者膝胸卧位20min,然后改成仰卧位,将臀部垫高,休息20min,至少保留2小时以上。

2.3 红外线灯微波治疗

患者取仰卧位或者侧卧位,暴露腹部,每天可照射2-3次,每次照射时间20-30min,以疼痛缓解为宜。急性患者:3-6次为一疗程。亚急性患者:7-10次为一疗程,慢性患者:20-30次为一疗程。

2.4 统计学分析

使用SPSS 21.0软件进行数据分析。分类变量结果用频率表示,连续变量结果用中位数或均数表示。两组的症状改善比较分析采用卡方检验或Fisher’s精确检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3 结 果

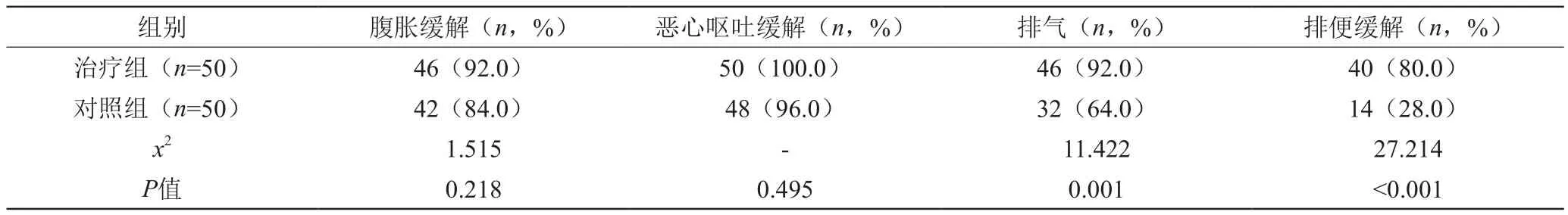

两组经过3天治疗的疗效对比(表1),治疗组有92.0%的患者腹痛症状及腹胀体征明显减轻,与对照组的症状缓解率无统计学差异(P=0.056)。两组均获得较高的恶心呕吐的缓解率(100.0%比96.0%,P=0.495)。然而,与对照组对比,治疗组治疗3天后获得更高排气率(92.0%比64.0%,P=0.001)以及排便率(80.0%比28.0%,P<0.001)。两组治疗7天后的疗效对比(表2),治疗组和对照组获得相当的腹胀缓解率(100.0%比90.0%,P=0.056),恶性呕吐缓解率(100.0%比98.0%,P=1.000)和排气率(100.0%比90.0%,P=0.056)。与对照组对比,治疗组治疗7天后仍获得更高患者排便率(100.0%比44.0%,P<0.001)。

表1 治疗组和对照组治疗3天后症状改善比较

表2 治疗组和对照组治疗7天后症状改善比较

4 讨 论

急性胰腺炎属中医的“腹痛”“胃脘痛”,多因暴饮暴食、夙患胆石,高脂血症导致邪阻气滞,肝胆不利,湿郁热结,肝郁气滞,肝胆湿热或为胃肠热结之症(9)。我们总结出以通腑攻下为主的治疗方法,以大黄粉贴敷神阙穴红外线微波理疗联合中药高位保留灌肠治疗急性胰腺炎合并的麻痹性肠梗阻,结果显示治疗组显著有效提高患者的排气率和排便率,具有良好的疏通止痛效果。研究表明,红外线能够改善病变组织的血液循环作用,促进胃肠蠕动功能恢复(10)。高位保留灌肠清除胃肠道内腐败物质和内毒素,保护肠粘膜屏障,降低肠麻痹、肠损伤带来的细菌移位导致的腹腔感染的可能性。同时,能够有效控制胰蛋白酶、胰脂肪酶,促进胰腺组织的早日修复(11)。同时,大黄粉贴敷神阙穴有调和气血、收降浊气、回阳固脱,进一步加强治疗腹痛、腹胀等功效作用(12)。

我们对本护理方法的经验总结如下:通过病人对灌肠反应调节灌肠液速度,避免肠腔内迅速进入过多药液致排便反射。灌肠操作中动作要轻柔,插管动作要慢,以免肛门括约肌痉挛造成插管困难,影响保留效果,如遇阻力,可退出少许,旋转后再插。拔管时动作也应缓慢,避免肛门括约肌痉挛,导致排便反应,采取高位灌肠,因插入深度达结肠,可利用结肠黏膜扩大可治疗面积,使药物直接作用于附着在黏膜上正在侵袭、繁殖的病原体及其产生的有毒物质,有效控制肠道细菌感染。灌肠后应注意观察大便排出情况及腹部症状、体征缓解情况。加强肛周皮肤护理,保持局部清洁干燥,预防肛周皮肤发红、糜烂,必要时肛周外涂金霉素药膏,或者红外线理疗灯照射肛周皮肤等。

药液温度要控制在一定范围内,应与体温相当,以37~39℃为宜,温度过低可导致肠痉挛而使药物保留不住;温度过高可损伤肠黏膜,适当的温度可促进改善肠道血液循环,促进炎症消散和局限,降低痛觉神经的兴奋性,从而提高肠道抵抗力和修复能力,解除肠痉挛,从而减轻疼痛。为防止药液温度在下降,药房把煎煮的中药汤装一次性杯子或者一次性塑料袋,包装放置37~39℃热水杯里,避免灌肠液温度下降影响疗效。

由于本病起病急,突发性的疼痛一般药物治疗尚难很快显效,因此,患者往往产生不同程度的心理焦虑。治疗前要做好患者心理护理,向患者解释本病特点,本疗法治疗的必要性、目的、过程、效果,这样能够帮助患者树立战胜疾病的信心,让患者有良好的心理状态,密切配合治疗。