新生儿桡动脉采血与股静脉采血的对比观察

张 颖

(香河县人民医院,河北 廊坊 065400)

研究显示,血液检查是临床用于诊治住院新生儿病情的主要依据,因此正确有效的采血措施对保障血液检查结果准确性、确保患儿临床疗效具有重要意义。本文将选取我院于2017年1-12月期间收治的200例住院新生儿作为本次研究对象,探讨新生儿桡动脉、股静脉采血效果,为提高新生儿采血有效性及安全性提供切实参考依据,现详述如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

00例新生儿中男119例、女81例,日龄1-27d、平均(10.36±0.17)d,胎龄29-41周、平均(34.16±0.67)周。利用随机数字表法将入选200例新生儿均分为研究组(n=100)、对照组(n=100),各组上述相关数据对比P>0.05(具有可比性)。

1.2 方法

1.2.1 采血方法

研究组行桡动脉采血,患儿取仰卧位:操作者一手握住患儿手掌并稍向下压,掌面朝上且皮肤处于紧绷状态,待桡动脉充分暴露后另一手触摸其并选择搏动最明显处作为进针点,待局部皮肤常规消毒后穿刺,应注意穿刺时一次性真空采血针针头与皮肤夹角约20-300,操作过程中应缓慢平行推进,待确认回血后立即接一次性真空采血管并轻轻将患儿手放平,获得所需血量后拔出针头后并有效按压穿刺点5-10min为宜(棉签、纵向)。对照组行股静脉采血:彻底暴露患儿腹股沟后稍垫高采血侧臀部,大腿处于外展外旋位并消毒腹股沟处局部皮肤,操作者有效触摸腹股沟三角区并确定股静脉穿刺点,一手持一次性真空采血针垂直刺入1.5~2cm,见回血后松开针柄, 持采血针,左手拿一次性真空负压试管抽取所需量血液后拔针,常规棉签按压穿刺点5-10min

1.2.2 观察指标

①采血情况:记录两组新生儿采血量(一次)、采血所需时间(一次);②采血效果:记录两组新生儿一次性穿刺成功率、采血相关不良反应(皮下血肿)发生情况。

1.3 统计学方法

研究所得两组新生儿采血量、采血所需时间均属于计量资料,经x±s表示;两组新生儿一次性穿刺成功率、皮下血肿发生率属于计数资料,经n(%)表示,数据传入SPSS.19软件并实施相应检验(t、x2),若P<0.05则提示相关数据差异存统计学意义。

2 结 果

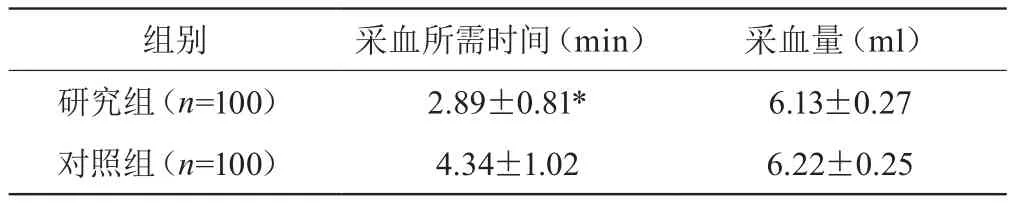

2.1 采血情况

两组新生儿均顺利完成采血工作,经分析可知研究组采血所需时间显著少于对照组(P<0.05),两组采血量对比并无显著差异(P>0.05),如表1。

表1 两组新生儿采血情况对比(±s)

表1 两组新生儿采血情况对比(±s)

注:*对照组与之对比P<0.05。

组别 采血所需时间(min) 采血量(ml)研究组(n=100) 2.89±0.81* 6.13±0.27对照组(n=100) 4.34±1.02 6.22±0.25

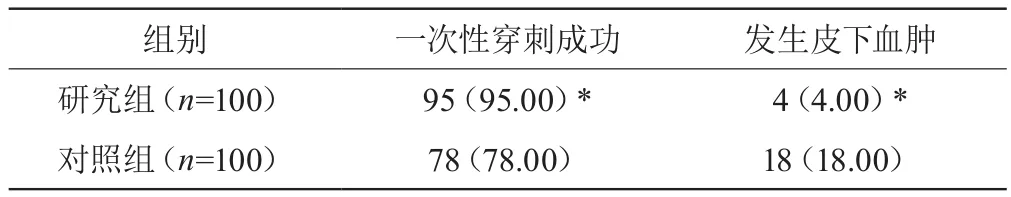

2.2 采血效果

研究组新生儿一次性穿刺成功率为95.00%、皮下血肿发生率为4.00%,对照组一次性穿刺成功率为78.00%、皮下血肿发生率为18.00%,数据对比P均<0.05(表2)。

表2 两组新生儿采血效果分析[n(%)]

3 讨 论

住院新生儿大多病情重且复杂多变,及时判断病情、掌握病情变化情况是制定治疗方案及保障临床疗效的关键。目前临床以血液检验结果作为新生儿病情的辅助诊治参考依据,但由于新生儿具有血管细、末梢循环状态差等特点,因此对临床采血工作将造成一定困难,应引起相关医护人员注意。

现阶段临床主要通过桡动脉、股静脉途径实施新生儿采血工作,但两种途径的具体效果如何仍存一定争议。本文通过分组研究后认为,实施桡动脉采血的研究组新生儿采血时间、一次性穿刺成功率均显著高于行股静脉采血的对照组,且该组新生儿采血相关皮下血肿发生率低于对照组,此结论与周巧[1]等人研究结果相符。分析原因如下[1-3]:①桡动脉为身体常暴露区域,因此穿刺采血过程中无需穿脱衣服,采血所需时间有效减少;②桡动脉位置表浅因此对确定位置、提高穿刺成功率及预防皮下血肿均具有积极意义。此外,股静脉采血过程中新生儿下肢需采取屈膝外展位、肢体过度暴露,从而可能增加院内感染风险[2]。

综上,新生儿桡动脉采血时间短、一次性穿刺成功率高,有利于保障新生儿采血有效性及安全性,值得今后推广。