高血压脑出血患者术后行颅内压监测在NICU中的护理效果研究

胡 秦

(南通大学附属医院,江苏 南通 226000)

本次抽取92例高血压脑出血患者进行研究,目的是为了分析术后颅内压监测期间实施系统化护理的作用,其详情如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2016年5月至2017年5月我科收治的92例高血压脑出血患者为研究对象,其中基底节出血者43例,小脑出血者19例,额叶出血者15例,颞叶出血者10例,其他部位出血者5例,所有患者经颅脑CT检查确诊。根据患者术后颅内压监测期间采用的护理方法对其进行分组:对照组中,男性24例,女性22例,年龄45-71岁,平均(58.1±12.4)岁;实验组中,男性25例,女性21例,年龄46-72岁,平均(58.9±12.1)岁。两组基线资料无显著性差异(P>0.05)。

1.2 方法

对照组术后行常规监护护理;实验组行系统化护理,具体内容包括:①体位护理:患者术后抬高床头15°,使患者头部保持中立位,或在患者头下垫一软枕,促进颅内静脉回流。行颅内血肿引流时,协助患者取头低脚高位,密切检测患者生命体征。②引流管护理:引流设备固定于脑室额角上方80-100cm处,引流袋应固定在引流设备下方20-30cm处,保持引流液通畅,切勿扭曲、折叠或压迫引流管,如有必要,可对患者头部进行制动,为患者翻身时,注意保护引流管,适当约束患者肢体,以免引流管牵拉、脱出。密切观察引流液性质及引流量,若短时间内出现大量淡红色引流液,表示患者有再出血,应及时给予止血治疗。此外,还注意观察颅内压变化情况,及时调整引流速度,若颅内压升高,应遵医开放引流管或给予脱水剂治疗。③呼吸道护理:因患者意识模糊,咳嗽反射减弱,容易出现呼吸困难症状。护理人员应密切观察患者SPO2,及时将口鼻内分泌物清除,行高流量吸氧,及时吸痰,若患者有舌后坠情况,应使用口咽通气管,若呼吸道梗阻仍未缓解,应行气管插管、或气管切开术。④并发症预防护理:患者长期卧床肠蠕动减缓,极容易出现便秘症状,护理人员应为患者准备粗纤维食物,顺时针按摩下腹部,叮嘱患者切勿用力排便,以免颅内压骤然升高,若发生便秘,则遵医给予用药:如缓泻剂、开塞露治疗。各项操作严格遵循无菌操作原则,及时更换引流袋、引流液,并用碘伏对引流口周围皮肤进行消毒,注意更换敷料,以免引发感染。术后3天颅内压升高、再出血等发生率极高,故护理人员应加强监测力度,急性脑肿胀者,增加甘露醇使用剂量,再出血者给予急诊手术治疗。

1.3 观察指标

①术后采用格拉斯哥评分(GCS)对两组干预效果进行评价,其评价指标包括睁眼反应(1-4分)、语言反应(1-5分)、肢体运动(1-6分),评分3-15分,评分越高表示患者昏迷程度越轻,预后越好。

②统计两组并发症发生病例。

1.4 统计学方法

以SPSS19.0行统计学分析,正态计量资料以x±s表示,行t值检验,计数资料以率表示,行卡方检验,差异有统计学意义以P<0.05为评估标准。

2 结 果

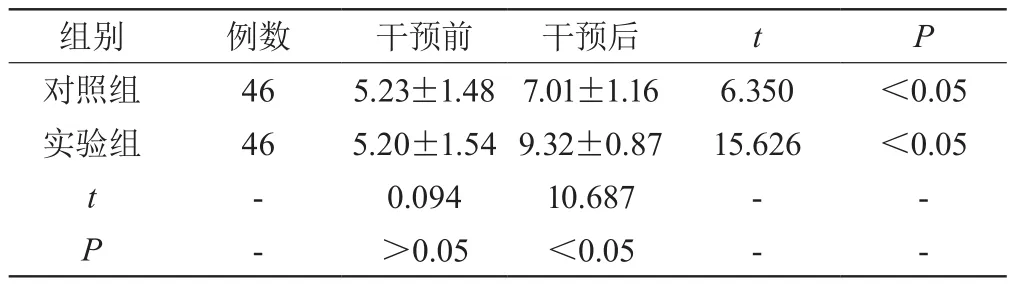

2.1 两组干预前后昏迷程度评估情况观察

两组干预前昏迷程度评分无明显差异(P>0.05);干预后,两组GCS评分均上升,对照组上升程度明显比实验组小(P<0.05),见表1。

表1 干预前后两组GCS评分对比[ ±s,分]

表1 干预前后两组GCS评分对比[ ±s,分]

组别 例数 干预前 干预后 t P对照组 46 5.23±1.48 7.01±1.16 6.350 <0.05实验组 46 5.20±1.54 9.32±0.87 15.626 <0.05 t - 0.094 10.687 - -P- >0.05 <0.05 - -

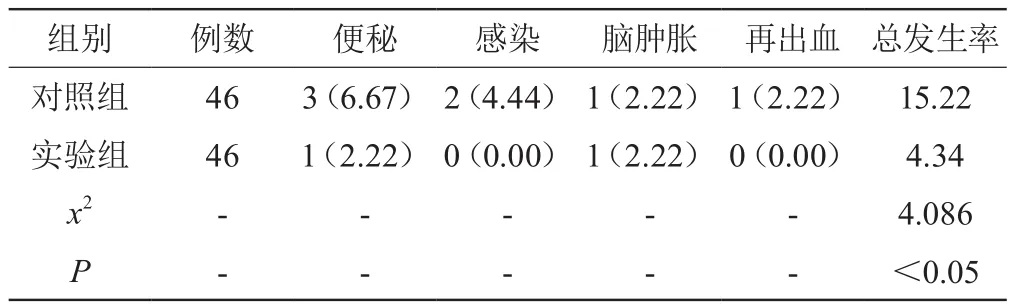

2.2 两组副反应发生情况分析

对照组并发症发生率为15.55%,明显比实验组4.44%高(P<0.05),见表2。

表2 两组并发症发生率对比[n(%)]

3 讨 论

长期高血压使脑底小动脉管壁变形、缺血、坏死而致脑血管破裂出血的病变,被称为高血压脑出血[1]。该病是高血压最严重的一种并发症,其多发于50-70岁群体,病残率、死亡率极高[2]。神经外科科手术能有效清除血肿,修复神经功能的缺损,挽救患者生命。然而术后风险因素较多,特别是颅内压监测期间若照料不当,可能导致再出血,甚至危害患者生命[3]。我科重点分析了可能影响患者预后的风险因素,并以此为依据制定了系统化护理干预,实践结果显示,实验组患者并发症发生率低于对照组,而GCS评分优于对照组,表明有效的护理干预能为患者康复创造良好的条件,增强脑组织可塑性,促进预后恢复。

综上,高血压脑出血患者术后颅内压监测行系统化护理干预的效果在NICU病区效果显著,值得借鉴。