文物保护利用工作服务安阳经济社会发展能力探析

赵清荣,刘永平

(1.安阳市文物管理局,河南 安阳 455000;2.安阳民俗博物馆,河南 安阳 455000)

一、文物保护利用与服务安阳市经济社会发展的关系

(一)文物保护利用直接服务经济社会发展

文物直接服务经济社会发展,主要表现在文物的直接经济价值模式。文物的直接经济价值模式是指文物的大多数实用功能发生了置换和转型,从而使文物具有了不同的经济模式,产生了经济效益。文物直接价值模式主要通过创意产业、商业购物与办公、文化中心、公共开放空间、旅游等利用模式来实现[1]。

安阳市文物通过直接创造经济价值模式服务经济社会发展,主要采用了公共开放空间模式、旅游模式,直接经济价值主要来自于出售门票及配套服务。这方面的例证较多,比如全国重点文物保护单位红旗渠,2017年度接待游客67.61万人,直接经济收入6174.9万元,主要为门票收入;世界文化遗产、殷墟国家考古遗址公园直接经济收入1369万元,主要为门票收入。另一方面,文化遗产的保护利用可以成为新的经济增长点或新的经济形式,比如景区内游览车、自行车等交通设施的租赁、商业用房的出租等都是文化遗产直接经济价值模式服务经济社会发展的体现。

(二)文物保护利用间接服务安阳经济社会发展

文物保护利用服务安阳经济社会的发展主要表现在以下几个方面:

一是文物保护利用工作是经济社会发展的动力。安阳市文物蕴含着珍贵的精神价值。目前,安阳市已开放文物单位通过优质服务、提供形式多样展览,取得了显著的社会效益。从岳飞庙所附着的“精忠报国”、“文官不爱钱、武官不惜死”到马氏庄园主人马丕瑶的“我这里空空洞洞,你何须曲曲弯弯”,再到孕育了“自力更生、艰苦奋斗”的红旗渠精神等等,是维护中华民族生生不息的力量所在,是中华几千年文明不曾中断的重要因素,也是今天为实现中华民族伟大复兴的动力所在。

二是文物保护利用工作通过提升城市形象使经济外部受益。安阳市丰厚的文化遗产作为人类所处自然环境和人文环境相结合的产物,地域文化特色鲜明,既是城市个性的体现,也是城市核心竞争力不可或缺的要素。安阳市在文物保护利用工作中,通过形式多样、内容丰富的陈列展示,不仅提高了安阳知名度,增强了城市竞争力,而且通过文物保护利用促进了城市形象的大幅提升,为招商引资创造了良好的投资环境,从而促进了城市经济的发展。

三是文物保护利用有利于建设良好的社会秩序。文物保护利用工作中宣扬的诸多价值观念,从周易的“万事万物对立统一”到郭朴祠、仁义巷的“千里捎书为一墙,让他三尺又何妨”的“仁义”精神等等,是中华民族宽广的胸怀和“大爱”美德的具体体现,是化解矛盾、追求和谐的重要前提,也是提倡诚信、关注民生和建设良好社会秩序所必须的。

需要特别强调的是,文物的价值决不能简单的以经济价值来衡量。文化遗产对经济社会发展的作用或贡献是多方面的,二者共生互动,决不能厚此薄彼。

二、文物保护利用服务安阳经济社会能力不足的主要表现

市文物保护利用工作服务经济社会发展能力不足的问题,主要表现如下:

(一)文物保护利用服务经济社会模式过于单一

安阳市现有不可移动文物3619处(含滑县),其中,全国重点文物保护单位24处,河南省文物保护单位73处,市、县级文物保护单位416处;博物馆、纪念馆15座,馆藏文物7万余件(套)。目前,在有效保护的前提下已被合理利用的不可移动文物仅20余处,占总数的1%不到,且采取开放公共空间、旅游等利用模式的占到90%,特别是作为公益机构办公场所或居住场所,文物服务经济发展的模式过于单一,难以很好的促进经济发展。

(二)文物保护利用直接服务经济社会的能力较弱

目前,全市以不可移动文物为主体对外开放且收售门票的景区共14家。这14家 文化遗产景区中,5A级景区2家,4A级景区3家,3A级景区4家,2A级景区5家。

门票及其相关的旅游产业收入的多寡是衡量文化遗产服务经济能力的直接指标。为此,笔者对这14个景区2017年度的门票收入进行了统计,详见表1:

从表中看出,2017年度,全市已作为景区对外开放的文物保护单位门票收入7257.07万元,2017年度安阳全年GDP为2268.10亿元,门票收入占全年GDP总量的0.031%,景区营业收入(含门票)8877.53万元,占2017年度安阳GDP的0.039%,由此可以看出,安阳市文物直接服务经济社会发展的能力还较弱。

表1 已开放的收费文物保护单位2017年度收入统计表

(三)文物保护利用间接服务经济社会发展的能力严重不足

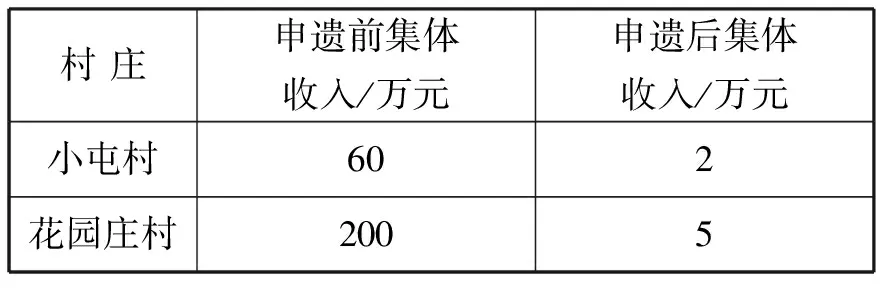

一是本地居民在文物带动的经济社会发展中收益有限。文化遗产保护有着严格的法律、法规。在现行条件下,安阳市与文化遗产直接相关的产业尤其是文化产业发展较为滞后,导致文化遗产对周边经济辐射带动的能力较弱,以位于殷墟范围内的小屯为例,见表2[2]:

表2 申遗前后集体收入对比

从表中可以看出,申遗前,集体收入为每年60万元,由于申遗过程村办企业等被搬迁,文化遗产带动经济发展的能力严重不足,申遗后集体收入仅2万元,仅占申遗前收入的3.3%,本地居民在文化遗产带动的经济发展中收益极其有限。

二是以城市形象提升实现外部经济收益障碍重重。安阳市知名度及城市形象的提升,也曾吸引了本地和外地的诸多投资者慕名而来,但以文物保护利用带动周边环境改造的成功案例还极少,通过环境的改善和品位的提升带动地价、利用地价的杠杆作用撬动经济发展的作用仍不明显。以文物的景观效应、形象效益、环境效益吸引外来投资,从而实现外部经济收益仍显得力不从心,障碍重重。

三、文物保护利用工作服务安阳经济社会发展能力不足的主要原因

(一)文物内涵展示发掘不够、展示手段落后。

安阳市现有已开放文物保护单位部分为古遗址,如殷墟、三杨庄遗址等,因文物保护需要或被现代建筑占压等客观现实,导致景区对遗址的展示和解读仅是片段性、节点性的,难以有效诠释遗址的全部文化内涵,给游客全方位的认知遗址造成一定的困难。在展示手段上,已开放文物单位仍局限于传统的静态展示模式,缺乏高科技手段的融入,难以为游客带来视觉和听觉上的震撼。在加上对展示内容缺乏深入浅出的解读,游客可参与体验的互动项目较少,满足不了大众多元化、个性化、定制式的需求。在“以人为本”方面,还难以为游客提供身心愉悦的参观、购物、餐饮等游客服务。游客的参观体验或口碑式宣传,使其公众认知度较低,品牌影响力较弱,这是造成文物直接服务经济能力较弱的直接原因。

(二)专业人才严重匮乏,制约服务经济水平

受体制机制制约,安阳市已开放文物景区普遍存在人才匮乏问题。在全市文物保护管理从业人员中,全日制本科以上人员34人,仅占总人数的10%。管理人员中,博物馆、考古、历史、旅游等全日制本科以上毕业的仅10人左右,仅占总人数的2%。部分开放景区人才结构严重滞后于景区发展。如市区文物景点管理处管理着9处不可移动文物,其中开放景区4处,仍为自收自支单位,且从业人员中无一与文物旅游相关专业毕业人员。人才的严重匮乏,直接导致景区发展理念滞后,文物保护展示、旅游服务水平较低,这是造成文物直接服务经济能力较弱的根本原因。

(三)文化遗产资源整合不够,周边环境较差

当前在以景点为特征的旅游模式下,安阳市各个景点之间、景点与社会之间缺乏有效的关联,难以形成合力“出重拳”。大多景点内外呈现“两重天”的现象:景点内鸟语花香,景点外或私搭乱建、面目可憎;或建筑密布,缺乏腾挪空间。如袁林、老城内的天宁寺塔等,依靠文物周边环境改善,提升外部经济效益往往伴随着艰巨的拆迁任务及数额庞大的投资,文物保护利用对周边地区的复兴主导困难重重。大多投资者都希望在较短周期内获益,艰巨的改造任务及短期内难以形成有效经济带动的预期使许多前来投资者望而却步, 这是文物间接服务经济难以严重不足的重要原因。

(四)文物保护利用相关配套设施不完善

主要表现在景区外围旅游环境差,与旅游六要素“食”“住”“行”“游”“购”“娱”直接相关的旅游公厕、停车场、游客中心、宾馆、公共交通等基础配套设施不完善等,文物的景观效应、形象效益、环境效益的作用不突出。文物旅游配套设施不完善,直接造成文物景区发展滞后、服务经济社会发展大局能力不足。反之,又制约了旅游系列相关产业如交通运输业、零售业的进一步发展,从而形成恶性循环。这是文物保护利用服务经济能力严重不足的主要原因。

四、探索文物保护利用新途径,提升服务安阳经济社会发展能力

国家“十三五”规划及国务院《关于进一步加强文物工作的指导意见》中,明确提出:“拓展文物利用,发挥文物资源在促进地区经济社会发展、壮大旅游业中的重要作用”。针对安阳市文物保护利用工作实际,建议采取以下行之有效的手段,推动文物保护利用服务经济发展。

(一)凝聚共识,谋求共生

在文化旅游融合发展的理论与实践中,可持续旅游作为一种有效的文化遗产利用方式已成为社会共识[3]。要使文物保护利用服务经济发展能力显著提升,实现文物效益、经济效益整体效益最优化,就必须在文物保护利用与政府、企业及当地居民等利益相关者之间建立一体化共生机制,并着重做好以下几方面工作:

一要形成“一股绳”合力。在对文物资源进行保护和利用的过程中,参与各方实质上是一种合作关系,彼此各有所长、各有所需,相互依存、相互补充,不能貌合神离、单打独斗。各级政府应充分发挥统揽全局的行政职能,将文物保护、乡村振兴、全域旅游等工作扭在一起抓,将各个规划、具体项目、资金等资源整合起来,集中力量办大事,形成“拳头”效应。当地政府和文物景区的管理者应积极引导当地居民参与到景区的保护管理中来,增强当地居民的旅游服务意识和文物保护意识,发挥文物保护利用对本地居民发家致富的经济带动作用。

二要适应“一盘棋”格局。在城市发展上,安阳市提出“一个重返、六个重大”的战略目标任务,其中“文化传承创新要有重大进展”的目标就是通过历史文化资源有效保护、挖掘、传承和利用,使文化旅游产业发展成为支柱产业。在此背景下,文物保护利用工作必须适应全市经济发展总部署,严格执行相关规划。在加快培育文化旅游千亿级产业的大背景下,更要有全市“一盘棋”意识。尤其在对文物旅游融合发展产业进行招商引资时,既要解放思想、大胆引进,又要严格把关、谨慎对待,确保依法依规,不能“捡到篮里就是菜”,良莠项目一伙上。对那些资质不达标、目的不单纯、零敲碎打、野蛮开发的市场主体,要坚决拒之门外,决不能破坏规划的严肃性和资源的整体性。只有这样,才能使安阳城市形象不断提升,使文物保护利用外部经济效益最大化。

三要达到“一幅画”效果。在文物保护利用项目实施过程中,一定要立足安阳市历史文化资源禀赋、产业特色、市场需求,遵循规律、顺应自然、融入环境,确保各类文物保护利用的项目、工程、产业与周边环境浑然一体,成为一幅匠心独运的山水画、一道赏心悦目的风景线,避免突兀感、违和感。平遥古城,既有众多文物保护单位,又与商业街区、民风民俗融为一体,和谐共生;良渚国家考古遗址公园,与以博物馆、公园、文化产业园为主题的旅游综合体相辅相成,互为依存,这些都是范例,值得学习借鉴。通过文物保护利用的景观效应、形象效应、环境效益,增强安阳的文化品味和城市吸引力,从而促进城市的经济发展。

(二)拓展利用,追求共融

一是深入挖掘文物内涵,创新利用形式。要进一步增强时代意识、社会意识、服务意识,以保障公民基本文化权益为着力点,努力构建公共文化服务体系,积极主动融入地方经济社会发展,促进文物直接经济价值提升。要深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和科学价值,不断向深度、广度拓展,把破碎的、间断的、表面的实物概念,还原成连贯的、完整的、厚重的历史文化,并全方位地予以揭示;要强化文物展示创意设计,选择性引入虚拟现实技术、三维数字投影沙盘、多幕投影灯新型媒体技术以及体验式展示等动态展示手段,增强陈列展览知识性、趣味性、互动性和可参与性,满足游客观赏、体验、探索、猎奇的诉求;要注重解读文物背后的故事,再现文物发现、发掘的过程,让高深的专业知识生动化、形象化,要通过对文化遗产的合理利用,直接创造更多的经济价值。

二是打造品牌,加强宣传。深入挖掘整合重要文物资源,通过打造殷墟、红旗渠、曹操高陵等文化品牌、整合特色旅游线路、培育跨区域邺文化特色旅游功能区等措施,叫响“历史安阳、文化安阳、山水安阳”文化旅游品牌。不断加大宣传力度,利用官方微信、旅游网站、文化网站等,精准投放广告信息,精细开发和培育市场。引导文化旅游企业围绕旅游景区、旅游目的地创作影视、动漫、图书、演出等文艺作品,进行营销宣传。

三是完善配套设施,提升间接服务经济能力。要通过完善景区内部道路建设、各景区之间道路建设,达到观赏内容连接度高、美观实用的目的;要增设高铁站、火车站、汽车站、游客集散中心等直达袁林、殷墟、马氏庄园等重点景区的公交专线,实现无缝对接;要逐步完善停车场、住宿、餐饮、购物等服务实施,规范旅游服务,为游客提供一条龙服务,延长经济链条,实现文物保护利用间接外部经济效益的提升。充分发挥文化遗产的资源优势,带动相关产业发展,让文化遗产生更大的经济和社会效益,使文化遗产保护工作和积极发展最终实现双赢是我们的目标和方向。

四是注重特殊场馆建设和公共空间的利用。博物馆是一个城市的形象窗口。目前,安阳市各博物馆、纪念馆2017年度接待观众已达350万人(次),博物馆通过增加安阳知名和提升城市形象,间接创造经济价值的作用日益明显。建议尽快启动殷墟遗址博物馆建设工程,将文化和环境元素之间隔断降到最低限度,使关于殷墟的文化记忆更加完整,真正形成一个全方位展示殷墟文化内涵的标志性载体。强力推动安阳古城复兴工程,通过公共空间的有效利用,复兴老城关键地段社会与经济活动,形成拉动老城衰败地区的“周边效应”,使老城既是一座焕发传统与现代魅力的记忆之城,也是一处历史交替、人文荟萃的“博物馆城”。通过多途径文物保护利用模式,促进文物保护利用直接或间接服务经济社会发展。

五是注重人才引进及培育。深度挖掘文化特色,讲好安阳故事,人才是核心。安阳市应从文化旅游融合发展实际出发,开辟人才引进绿色通道,在征得安阳人事部门的同意下,允许文化、文物、旅游单位自主到高校自主招聘急需人才,确保才为我用,才适我用。同时,建议实施文化旅游青年专家培养计划,定期组织选派专业人员到高校或兄弟单位短期学习,不断优化人才培育体制机制,尽快建立起一支高素质、高水平、多专业的复合型文化旅游人才队伍,为文物保护利用经济发展奠定人次基础。

(三)合理共建,多方参与

一是创新保护与管理机制。安阳应树立文化、旅游“一盘棋”的观念,按照简政放权、放管结合、优化服务的要求,以提升部门整体效能为目标,大力推动职能转变,着力优化内部机构设置和职能配置。建议借鉴国家大部制改革的模式,以机构改革为契机,进一步整合文化、旅游、文物、新闻等管理、保护机构和文化遗产资源,彻底打通文化、文物、旅游、新闻等部门之间的固有屏障,在文化遗产保护、利用、宣传等方面建起一道“天堑变通途”之桥,为文物保护与旅游融合,为安阳市文化大发展大繁荣奠定坚实的组织基础。

二是充分发挥政府干预职能。实现文化遗产与旅游的融合发展,有力促进经济发展的关键取决于地方政府的预见性、干预能力。各级政府必须发挥文物保护利用的主体责任,地方政府的主体责任一旦缺位,文化遗产的保护与利用就可能面临灭顶之灾,对文物的无序开发利用将难以避免。所以各级政府必须切实履行文物保护主体责任,要做好预见性干预,做好规划和政策的支持、引导,确保文物利用依法依规。安阳市已先后出台《关于进一步加强文物工作的实施意见》《文化旅游资源开发利用工作方案》等多个文件。在规划的引领下,既要有前瞻性,又要具有实际可操作性,使其真正指导文化旅游产业的融合发展,使文化旅游产业成为安阳市新的经济增长极。

三是有效引入社会资本。建议政府在加大财政投入的前提下,建立文化旅游产业发展基金,充分发挥财政资金的示范和杠杆作用,鼓励社会资本与政府进行合作,参与公共基础设施等文化旅游产业项目建设。不断深化文化旅游投融资体制改革,建立以政府投资为引导、社会资本为主体的多元化投融资机制。探索文化旅游项目融资新模式,支持企业通过政府和社会资本合作(PPP)模式,投资、建设、运营文化旅游重点项目。在不改变文物所有权的前提下,在法律允许的范围内,对文物景区采取“内外有别、内外互补”的投融资模式,即文物保护范围内的文物保护展示项目由财政投资,保护范围以外与景区配套的相关设施与文化产业项目则由战略投资者进行开发经营,给予投资者一定期限的使用权,努力形成政府主导、社会参与的文物保护利用新格局。

文物保护利用与经济社会发展相互依托,相互推动,经济的发展为文物保护提高了可靠的资金和技术保障,同时,文物保护利用工作也有利于提升地方的经济效益和社会效益,从而更好的服务经济社会发展。我们必须转变观念,辩证思考二者的关系,充分发挥文化遗产的资源优势,带动相关产业发展,让文物保护利用产生更大的经济和社会效益,使文物保护利用工作和促进经济社会发展最终实现双赢。