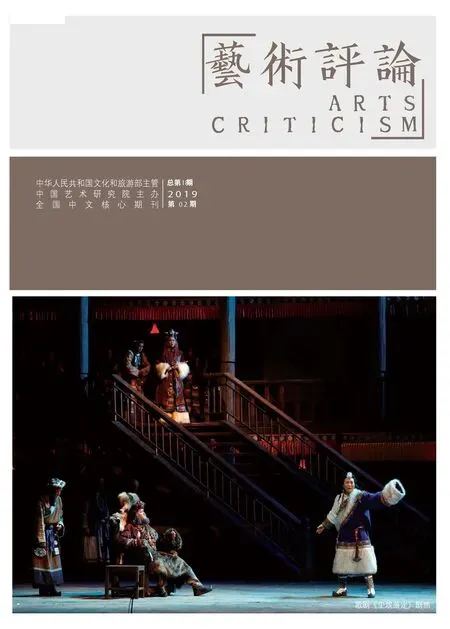

壮乡的情怀三姐的歌

——大型民族舞剧《刘三姐》观后

于 平

在民族舞剧的题材选择日益凸显地域文化特征之际,著名舞剧编导丁伟选择“刘三姐”来创排舞剧的想法就不是不可理解的了。但其实,舞评界对于这种选择的疑虑是远远大于期待的。也就是说,人们不明白丁伟何以要创编“歌仙不歌”这样一个“烫山芋”?

说“刘三姐”对于舞剧艺术的题材选择来说是个“烫山芋”,完全没有贬抑的意思,而是说丁伟为何要“自讨苦吃”。作为“改编”而来的舞剧,通常是要借助观众在观剧时的“前理解”——早期是经典文学、传统戏曲、热门电影,近来也有“火爆电视剧”被加入。“刘三姐”的传说,据说在南宋时王象之所编地理总志《舆地纪胜》中便有记载,不过那时的“刘三姐”叫“刘三妹”。民俗学大师钟敬文在其《刘三姐传说试论》中认为,“刘三姐乃歌圩风俗之女儿”,他还进一步指出:“刘三姐传歌之传说,乃体现唐代以来歌圩发展潮流之情形。”丁伟创编的舞剧,依据的是“电影版”的民间歌舞剧——这是在1960年春季,广西南宁举办了包括彩调剧、桂剧等多剧种《刘三姐》的专题会演,然后集思广益创排了这八场“民间歌舞剧”,使《刘三姐》在《投亲》《霸山》《定计》《拒婚》《对歌》《阴谋》《抗禁》《脱险》以及尾声《传歌》中完成了性格成长的人生之旅。我们可以看到,舞剧《刘三姐》基本上是这部“民间歌舞剧”的情节构成。这样我们就可以理解,不管是当年的“民间歌舞剧”还是当前的“舞剧”,艺术家们的创作初心,是表现“一个爱唱歌的人”而不是“一个人爱唱的歌”。

刘三姐是一个爱唱歌的人。但随着“民间歌舞剧”那些优美唱段的广泛流传,在传唱“唱山歌,这边唱来那边和,山歌好比春江水,不怕滩险弯又多”以及“多谢了,多谢四方众乡亲,我家没有好茶饭,只有山歌敬亲人”之际,我们似乎正在淡忘这个“热爱生活、赞美劳动、追求自由、不畏强暴”的刘三姐。丁伟关注刘三姐,自言是要把“歌仙”还原为“普通人”;我以为他想说的,其实是对舞剧艺术的自信——我们应该、也可以用舞蹈手段来塑造“热爱生活、赞美劳动、追求自由、不畏强暴”的刘三姐;我们的舞蹈不是去图解刘三姐爱唱的歌,而是具有塑造爱唱歌的刘三姐的文化自觉。

按照舞剧的叙事规律,舞剧《刘三姐》除刘三姐和她的心上人阿牛哥外,另设了作为对立面的莫财主和莫管家。李、罗、陶三个秀才在舞剧中依然存在,可能是“民间歌舞剧”原著中这一“对歌”的情节过于浓烈——通过应对三个秀才不同的性格,反衬出刘三姐的机智和聪颖。尽管上述人物在最初的彩调剧《刘三姐》中就已定型,但“三秀才”是戏曲艺术“四小龙套”的表现套路,舞剧本可以不必如此累赘,刘三姐直接与莫管家、莫财主对歌就“OK”了——你完全可以设想莫管家、莫财主就是肚里有点文墨、却又文理不通的“家伙”。在设定人物的同时,编导也考虑到浓缩情节——丁伟对情节的浓缩主要着眼于故事发生时段的浓缩,并且他的幕次命名也用了立春、惊蛰、春分、谷雨、立夏之类的字眼,似乎想弄成一个中国版的“三一律”。

无论是《妈勒访天边》还是《仓央嘉措》,丁伟的舞剧创作比较看重的是“舞”;他所谓“浓缩情节”的目的是为了“浓化情绪”,因为“浓化情绪”才是舞剧的“用舞之地”。在舞剧的序幕中,编导的意图很清楚,是要让主要人物在典型环境中出现,于是有了写意的喀斯特地貌和在这地貌中急淌而溢漫的江波——天幕溢漫的江波漫溢在舞台上,化成了悠缓、柔顺的女子群舞……在女子群舞的那拟人化的粼粼波光中,左手抱着一只公鸡、右手拎着一只小凳的刘三姐仿佛从女子群舞的“波光”中踏波而来——既带有几分传说中的“仙气”,又明显从随身携带的公鸡、小凳中散发出“人间烟火”。

为什么要让刘三姐左抱鸡、右抱凳?丁伟自言在为创作此剧下乡采风时,发现这是壮乡妇女串门聊天时的常态,不过他也注意到这通常是五十多岁女性的特征。对此,我倒觉得未必要让刘三姐以此种方式“亮相”。一者,刘三姐毕竟还只是沉浸在初恋幸福中的“妹子”;二者,这两件想强化壮乡妇女特征的道具因未开发出“可舞性”而显得过于“图解”。刘三姐上场后,女子群舞的“波光”退去,该是三姐“以舞抒怀”了——她只能悄悄将公鸡从手中放下,自己与那只小凳且坐且舞……这时我们才发现,具有壮乡妇女串门聊天特征的道具,似乎无助于凸显刘三姐性格的“这一个”——因为那“且坐且舞”的动态似乎无关于“机智、聪颖、泼辣、爽快”的性格提示,而序幕中需要提示的正是刘三姐的上述性格特征!

不过编导当然知道要塑造一个何种性格的刘三姐,也知道要在怎样的人物关系中进行这种性格的塑造。第一幕《立春》的舞蹈设计,就是基于刘三姐的性格塑造而逆推出来的,也即由“性格塑造”逆推“人物关系”,由“人物关系”逆推“可舞情境”。第一幕《立春》立在“开门见山”上,所以逆推的“人物关系”先是推出三姐时时念想的阿牛哥,接着就是推出三姐处处相怼的莫管家乃至莫老财。这两组前后相续、却又本质有别的人物关系,编导当然要推出两组既具“可舞性”又有“戏剧性”的情境:与阿牛的相恋相融取“临江捕鱼”之境,而与莫家的相讥相怼则取“登坡采茶”之境……当然,因为“登坡采茶”是这一幕的根本冲突,也是刘三姐的主导性格所在,所以编导让“采茶”之舞成为了本幕的开场之舞,成为了该幕终场时才出现的戏剧冲突的先行铺垫。

在“可舞情境”中尽情而舞,这是编导丁伟所擅长的。当24位女子的“采茶”之舞铺满舞台,确有“壮乡姐妹上阳坡,一层青翠一层歌”之感。刘三姐自然会融入在群舞的铺垫中,宛如“青翠”中之“宝钻”。“采茶”舞者身着粉色衣衫,头饰是“茶丛春芽”……看得出,丁伟对于“采茶”之舞的设计,不仅是要准确抓住“性格塑造”的“可舞情境”,更是要精心设计一支有别于“渠水清清渠水长”的江浙姑娘的“采茶舞”——从大致相近的劳动动态中设计出有别于温婉情致的泼辣性格。应当说,这段为着凸显“泼辣”性格的“采茶舞”是到位的,但编导并非在此时让刘三姐顺势“泼辣”而去——刘三姐想念她的阿牛哥,那“泼辣”只能呈现为“爽性”。阿牛是抱着条大鱼来见三姐的,这当然是暗示着他的职业;编导又不失时机地用了一组六人男子的“竹竿”之舞来衬托阿牛的憨厚,使之与刘三姐有着性格差异的双人舞别具情趣……这之后,突然上场的众乡亲摆起了“对歌”的阵势,虽然觉得有些突兀,但又会觉得“说歌就歌”本就是“壮乡民风”……这之后,又突然上场了莫老财、莫管家,明显是要行使“霸道”——随行者举着几杆标牌,标牌上一面写着“不准采茶”,另一面写着“不准唱歌”——为啥不准?不知道!或许是茶山归莫老财所有,故“不准采茶”,但为什么“不准唱歌”呢?在舞剧中,这种“亮字示意”的图解是应该杜绝的,这往往给人“萝卜快了不洗泥”的印象……

被称为《春分》的第三幕其实是一个“插部”,为的是给莫老财一个独舞、一个性格呈现的叙述。莫老财独舞时,捧财礼者立在一旁……倏忽闪过的“三姐”,应该是莫老财朝思暮想的“心象”——这时你才看到了为何处处行使“霸道”的莫老财会无奈于不畏“强权”的刘三姐。此时,“朝思暮想”的莫老财正在绞尽脑汁……莫管家先是提议派众家丁抓人——一段体量较大的众家丁的“街舞”般的舞蹈;看到并未使莫老财中意时便用手比划了个“三”——于是出现了分别是执笔、捧书、持扇的三个秀才的“三人舞”……这“三个秀才”围着“二莫主子”兴冲冲、屁颠颠、喜唰唰,认为先赢得“歌会”再迎娶“三姐”,不过是踱步、闲庭、探囊取物耳!

相对于第三幕《春分》的“插部”,第四幕《谷雨》才真正是“好戏在后头”!“对歌”是最能体现“壮乡情怀”的文化空间,是人民群众的精神会餐——仿佛是喧闹的热浪推开紧闭的帷幕,众乡亲忽地涌入“歌圩”,人群中有“狮头”踊跃、“鲤鱼”腾翻,江波上有舟艋穿梭、莲荷翩跹……然后是一段“精巧”却也“铿锵”的“小铜鼓舞”敲响“对歌”的前奏:一边是莫老财和“三秀才”,另一边是刘三姐和众乡亲……这一幕的主体情节就是刘三姐应对“三秀才”——应对李秀才的“小小黄雀才出窝……”,应对罗秀才的“……看你怎样分得均”,应对陶秀才的“……从此天下无文章”。如果说,创编舞剧《刘三姐》是捧起“歌仙不歌”的“烫山芋”,那么刘三姐应对“三秀才”的这一幕才是编导最为挠头之处——编导丁伟的处理,是索性将“对歌”唱出,而对于人物的舞蹈设计,则以性格化的动态比拟来呈现。在“三秀才”如戏曲“丑行”的扮相外,刘三姐的聪颖与泼辣既是反唇相讥,更是直抒胸臆。只是在各类人物之间,比如莫老财对刘三姐的恼怒,比如刘三姐对阿牛哥的钟情,比如莫老财对莫管家的斥责,一连串的“哑剧”表演仿佛日常生活情景的真实再现,让舞剧观众有一种涌入现场、融入“吃瓜群众”之感。当然,这一连串“哑剧”表演也可视为此后“可舞情境”的一个铺垫,使得三姐与阿牛的“双人舞”(一段极尽其情、不厌其长的“双人舞”)在“山中只见藤缠树”的隐喻中表达出“意切情真”!

但显然,这并不是故事的终结,第五幕《立夏》告诉我们的是,莫老财是聘娶不成、对歌不赢之后要强行“抢亲”了……这就引发了莫老财与众乡亲的全面对抗。乡亲们从四面八方拢来,在反抗“霸道”的同时更有申张“正义”的自觉,阿牛、三姐更是挺身而出……恼羞成怒的莫老财令人射死了阿牛,时空仿佛在瞬间凝滞;刘三姐悲凄、痛楚地抒发着自己的情怀:“山中只见藤缠树,世上哪有树缠藤;青藤若是不缠树,枉过一春又一春……”歌声中,三姐的情怀升华为壮乡的情怀,四面八方拢来的乡亲们举起燃烧的火把,逼退莫老财和他的家丁……只是在这时,我们才仿佛洞悉了“山歌好比春江水,不怕滩险弯又多”的内涵,才仿佛悟觉了歌仙刘三姐那“壮乡的情怀”!才仿佛领略了编导丁伟要创编一部“舞剧的”刘三姐的深意……