世界一流涉农大学的发展逻辑及启示

陈方,侯平,梅亚明,应义斌

(浙江农林大学,浙江 杭州311300)

目前,学界对什么是世界一流大学的标准,并无一致认可的界定。虽标准不一,但并不影响人们将高水平大学划入一流大学的认同。但凡在众多不同大学排行榜上都位居世界前列的大学,确定其是“世界一流大学”已被广泛认可。本文将探索雄踞大学排行榜的世界一流涉农大学所具有的共性特点,研究他们成长与发展的逻辑机理,期望能为当下我国农科大学走向国内一流乃至世界一流带来有益的启示和借鉴,加速农科大学高水平发展的进程。

一、 世界一流涉农大学的实力简析

世界一流涉农大学的强大实力,可以从科研创新、人才培养等很多角度进行分析论证,学界也有诸多论述。本文引用目前国际上较具公信力和代表性的QS世界大学排名、软科世界大学学术排名的公开数据,对此作一简约比较和分析。

(一) 引用QS排名侧重从发表学术论文的角度比较涉农大学的科研创新水平

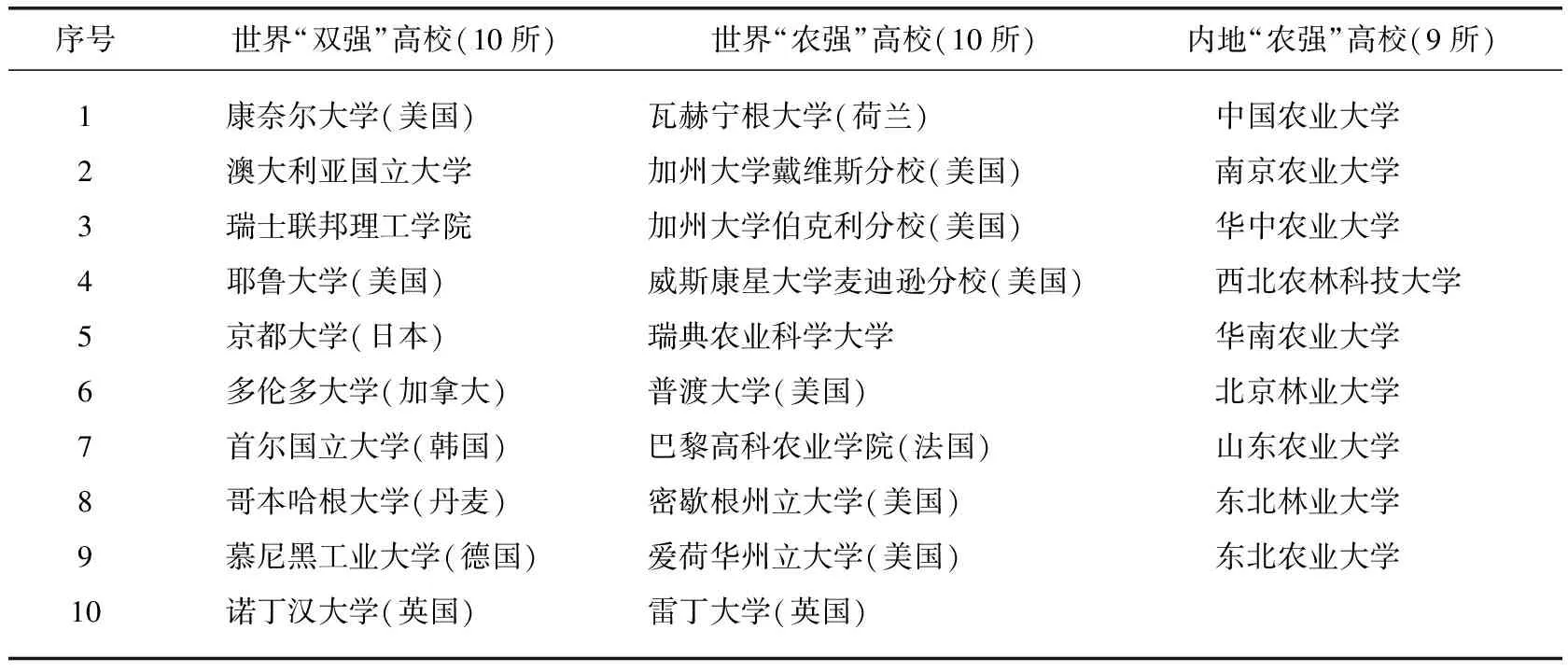

比较QS2015—2018四年综合实力Top100名单、四年农林学科领域Top100名单,选取各自四年均在榜且具公共交集的大学22所。将22所大学每校两处排名值取和再作平均,均值自小到大排列并兼顾地域分布,选择靠前的10所,作为综合实力一流、农林学科领域也一流的“双强”大学样本。上述农林学科领域榜单除去列入“双强”的大学,四年排名值取和并自小到大排列,选取靠前的大学10所,作为一流“农强”的大学样本。四年中进入QS农林学科排名榜单的中国内地农科大学共有9所,悉数选取,组成国内“农强”大学的样本。上述三份比较样本的大学名单列表如下。(见表1)

表1 三类样本大学名单一览表

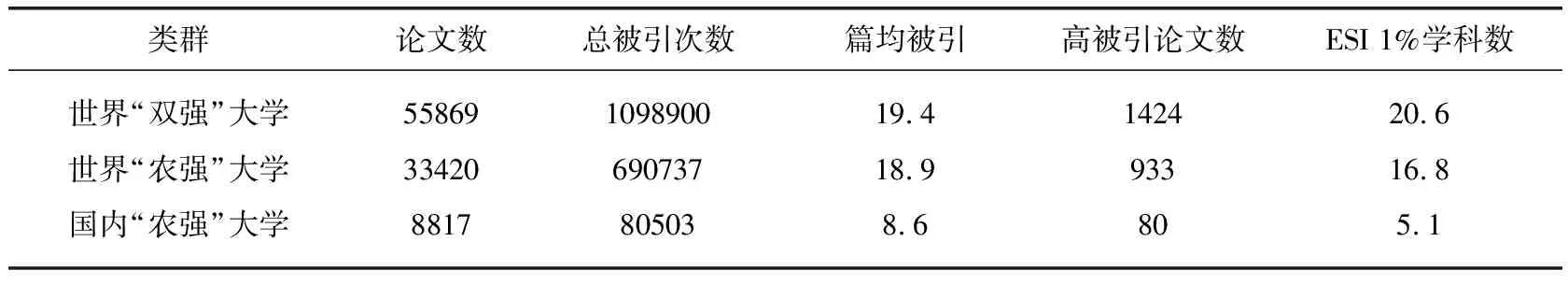

1. ESI数据比较

ESI(基本科学指标数据库)目前已成为世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。将三类样本的大学ESI 2018年5月份的数据进行整理,析出论文数、篇均被引数、高被引论文数、进入前1%的学科数等相关指标,计算各类群高校上述指标的均值。分析表2数据,以公开发表的论文数而言,国内“农强”大学与世界“农强”大学差距甚远,世界“农强”大学未及世界一流涉农大学的2/3(见表2)。以高被引论文数而言,世界“双强”—世界“农强”—国内“农强”大学依次呈现出千位、百位、十位的落差,在平均每校进入ESI 1%的学科数指标上,国内“农强”大学依然存在不小差距。可以发现,国内“农强”大学总体上的学术水平与学术国际影响力,目前仍存在非常大的提升空间,有待更多时日加快发展。

表2 三类样本大学ESI数据表(2018.05)

注:表格数据为各项指标在每类群大学的平均值,其中“高被引论文”指近十年来被引频次排在前1%的论文

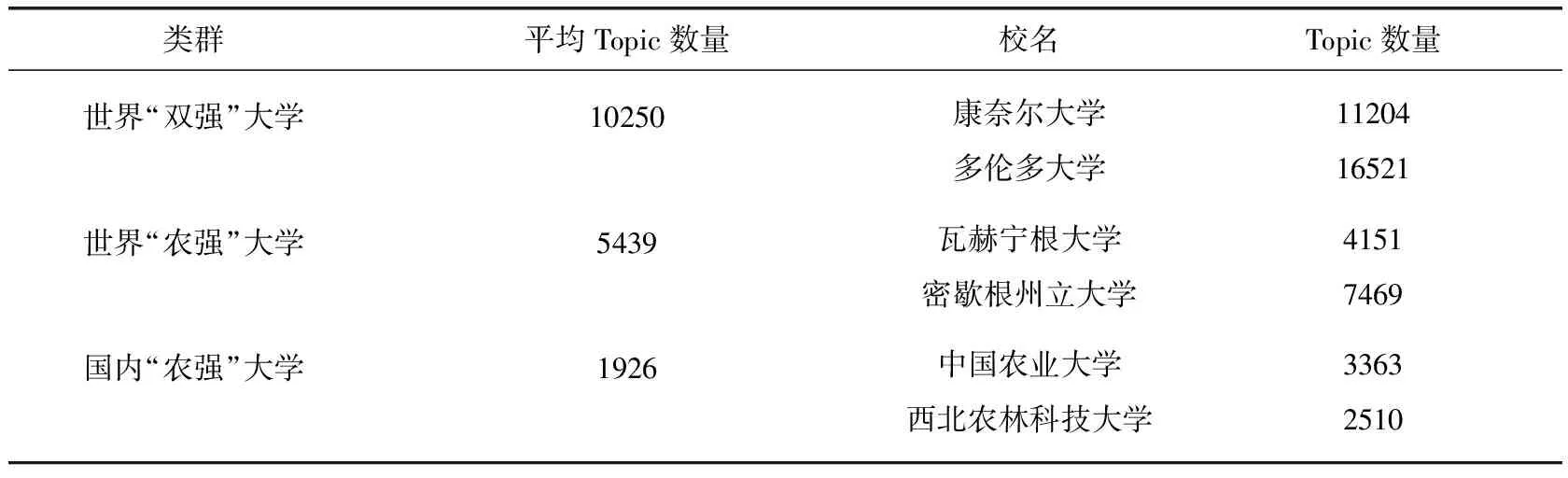

2. 学科交叉Topic数据比较

爱思唯尔(Elsevier)是世界上最大的医学与科学文献出版社之一,拥有全世界最大的摘要和引文数据库Scopus。基于Scopus数据库,爱思唯尔可以提供数据库范围内每所大学的学科交叉图谱。图谱以进入前1%论文的研究关键词形成的主题即Topic为单位,实际上Topic也就代表了某一类文献的聚合或集群,在图谱中以实心圆表示。实心圆的大小原则上代表了集群内包含的论文多少,不同颜色代表学科类别,距离圆心的远近代表其交叉程度和学科构成权重。通过数据库后台数据处理,本文呈现见表3。

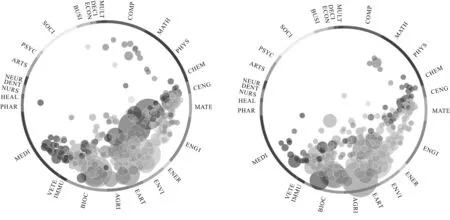

从表3来自Scopus数据库展现的若干所大学的学科交叉数据来看,Topic均数维度,世界一流涉农大学遥遥领先,世界“农强”大学也处高位,国内“农强”大学数量较少,不过已有一定的基础。Topic数量维度,自世界“双强”大学-世界“农强”大学-国内“农强”大学依次减少,表明基于学科的科学研究深度与广度逐步降低。图1和图2例举的四校学科交叉图谱揭示出,无论学科交叉的频次或深度,诸如康奈尔等世界一流涉农大学都处于领先地位,瓦赫宁根等“农强”大学次之,而处于发展提升阶段的国内“农强”大学学科交叉研究频次不高,原始学术创新有待进一步加强。

表3 三类样本大学学科交叉Topic数据表

图1 康奈尔大学(左)与瓦赫宁根大学(右)学科交叉图谱(前1%)

图2 中国农业大学(左)与西北农林科技大学(右)学科交叉图谱(前1%)

(二) 引用软科世界大学学术排名侧重从校友的角度比较涉农大学的人才培养质量

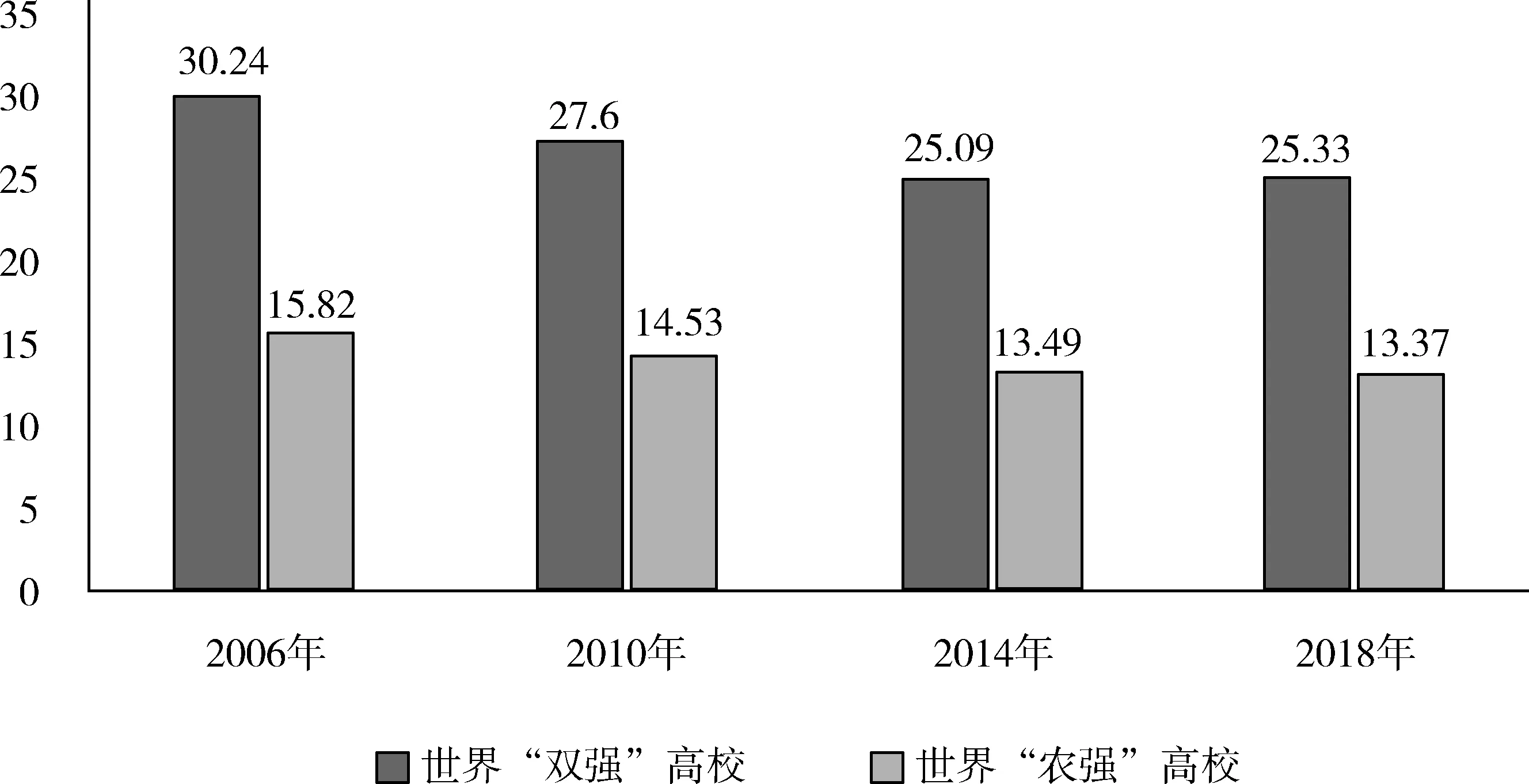

校友是一所大学人才培养的输出端,校友的人生成就与影响力表征大学人才培养质量的观点已获广泛认可。软科世界大学学术排名自2003年首次发布以来,排名标准体系日趋规范,其中就包括用以表征人才培养质量的“获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友的折合数”指标。笔者获取该项指标2006、2010、2014、2018四年TOP500的数据,以前述表1所涉的三个类群的大学进行对比,发现,四个年度内10所世界“双强”高校均在列,世界“农强”高校9所均在列(巴黎高科农业学院未入榜),9所内地“农强”高校中,中国农业大学自2007年起入榜,南京农业大学、华中农业大学自2017年起入榜。

从获奖校友折合数指标平均分值来看,10所世界“双强”高校校友获奖平均分值,约是世界“农强”高校的两倍。诺贝尔奖与菲尔兹奖主体是数、理、化等基础学科领域奖项,而世界高水平大学普遍重视基础学科的前沿研究,因此就一般意义而言可得出结论:世界“双强”高校的人才培养质量遥遥领先于世界“农强”高校。由于国内获诺贝尔奖与菲尔兹奖稀少,仅有一些综合性大学在该项指标上有体现,如清华、北大、北师大等,而国内“农强”高校目前在该项指标上并无得分,因此不予比较(见图3)。

图3 “获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友的折合数”指标得分均值比较

二、 世界一流涉农大学办学实力生成的逻辑

成就世界一流涉农大学的,不只是上百年办学历史的积淀,更有其背后的成长机制和逻辑因由。探寻一流涉农大学办学实力生成逻辑,能让我们更加清晰地认识到是什么铸就了一流涉农大学的辉煌。

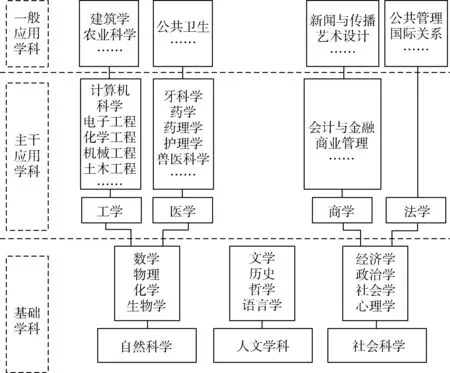

(一) 科学合理的学科结构体系

清华大学钱颖一教授将美国综合性研究型大学的学科体系与学院设置做了比较分析,共性是所有大学基础学科的主体齐全,自然科学、社会科学和人文三大基础支柱没有任何一支示弱;特性是在工、医、商、法等不同的主干应用学科上突出重点,一般应用学科不求全面覆盖,只根据自身发展需求建立[1]。学者翟亚军基于哈佛、斯坦福、加州伯克利、麻省理工、普林斯顿、耶鲁等8所美国大学的分析发现,尽管大学的传统和定位不同,学科结构和状况各异,但对于基础学科布局却具有惊人的相似性,哲学、文学、历史、数学、物理、化学、生物、政治学、经济学等系列基础学科构成了各大学的主体性学科,并以基础学科的雄厚实力支撑应用学科的发展。这揭示出世界一流大学学科架构暗含的大学学科布局普遍性特征——一流涉农大学自然也不例外,即自然、社会和人文等基础学科必须全面而厚实,不可偏废或缺,且须更大投入,聚拢优秀人才建大建强,是大学长期致胜、后续派生强大力量的根基,不可急功近利[2]。工、医、商、法是紧贴社会发展需求的四大主干应用学科,一般综合性研究型大学都会覆盖,但侧重点各校不同,比如麻省理工科、哈佛商科、耶鲁法学等都名扬世界。一般应用学科根据大学自身历史及发展特点设立,大多遵循“少而精”原则,不求面面俱到。强盛而富有活力的基础学科犹如树之庞大根系,为犹如树干的主干应用学科和作为枝叶的一般应用学科提供充分养料,如此大学学科体系必定枝繁叶茂(见图4)。

图4 一流涉农大学学科框架图

(二) 广为涵盖的科学研究领域

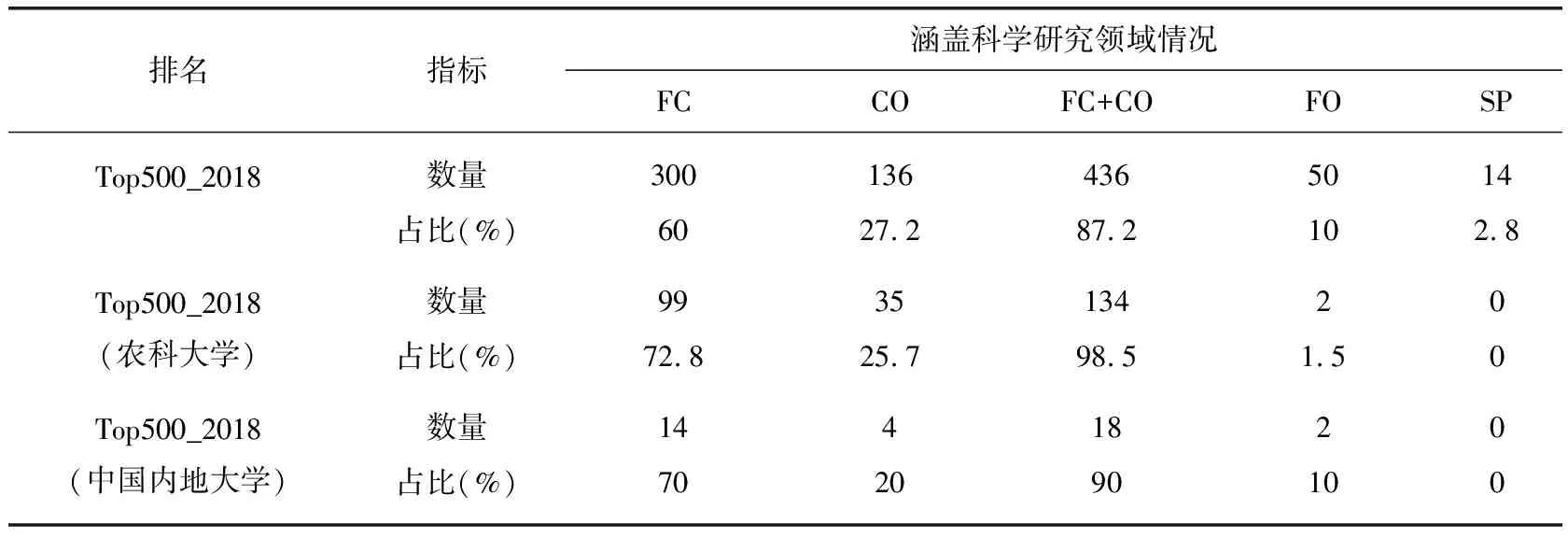

QS组织将大学的学科分为艺术与人文、社会科学与管理、自然科学、工程与技术、生命科学与医学等5大科学研究领域,以大学对5大领域的涵盖范围考察大学的综合化(Comprehensivized)程度。此外,是否建有专门独立的医学院也作为考察要素之一。如此,QS将全球的大学分为以下四类:第一类(FC,即Full Comprehensive):涵盖5大领域并建有专门独立的医学院;第二类(CO,即Comprehensive):涵盖5大领域;第三类(FO,即Focused):涵盖至少3个领域;第四类(SP,即Specialist):涵盖1~2个领域。

根据QS发布的2018年世界大学排名Top500榜单的补充资料,QS按照上述4个分类对上榜的500所大学进行了归类,如下表4。

表4 QS2018世界大学排名Top500涵盖科学研究领域

注:QS2018农林学科领域的Top300名单中,有136所农林领域的大学也同时出现在QS综合实力Top500榜单中。

Top500榜单代表了世界最高水平的大学组合。500所中5大科学研究领域全涵盖并建有独立医学院的有300所,占比60%;全涵盖未建独立医学院的有136所,即FC+CO共计436所,占比87.2%,科学研究领域涵盖不齐全以及专业学院一并只占12.8%。如此数据比例足以说明,建设世界一流大学,综合化(Comprehensivized)发展是取胜之道,没有对科学研究领域的全部涵盖,一流大学建设就失去了重要支撑力。这样的结论从136所农科大学的科学研究领域涵盖情况也可以得到印证。农科大学发展成为世界一流大学,综合化程度尤甚,FC+CO占比高达98.5%,从另一侧面说明学科规模综合化是一流涉农大学高水平发展的重要特征,农科大学若不选择综合化发展道路,一流大学建设更是难以企及。庆幸的是,国内的大学已经意识到综合化发展的必要性,进入Top500榜单的20所内地大学,18所已在综合化发展的路上,朝世界一流大学挺进。

(三) 纵深推进的政产学研合作

大学伴随着自身功能的扩展,逐步远离象牙塔,开始走入社会中心,不仅从事人才培养与文化传承,还持续推进知识创新与技术发明并服务社会[4]。处于社会中心的大学,积极融入区域乃至国家的发展进程,与治理社会的政府、各种实体企业广泛联系并深度合作,产生推动社会发展的重大合力,同时也助推大学自身实现跨越式发展,麻省理工学院(MIT)便是重要例证之一。美国在生物技术等高新技术领域的竞争优势,MIT功不可没,而大学、政府、企业之间建立的合作伙伴关系是竞争优势保持的重要路径。联邦政府机构每年投入到生物技术研究的经费占比88%,支持MIT围绕生物技术发展的关键问题开展科技攻关,培养技术人才,促进生物技术产业化。MIT与企业展开合作,建立生物技术工艺工程中心,吸引全美60个生物技术企业进行校企合作,共同进行科技开发与人员培训。可以说,MIT为美国生物技术产业的发展奠定了科学与技术基础。

斯坦福大学与“硅谷”崛起、北卡三角研究园、“剑桥现象”等政产学研合作的成功案例,无一不揭示出政产学研合作对成就一所名校所产生的重要助推作用[5]。通过政产学研密切合作,大学的知识生产与技术研发成果获得充分认可,“知本”价值转化为“资本”价值也获得充分彰显,这一环节对大学发展的促进有三。第一,大学从科研成果商品化过程中获得了更多的资金收益,办学资金充盈,大大减少对政府投入的深层次依赖。第二,营造出大学教学和科研的勃勃生机和强劲发展的势头,提升了大学的社会地位,扩大了社会知名度和影响力。第三,政产学研深度合作实践有利于一线教师将科研成果反哺教学,或隐或显地带动课堂教学改革与教学质量的提升。

三、 对我国农科大学的启示

改革开放至今,我国高等教育有了长足的发展。历经规模扩张、211与985工程建设,无论规模还是质量,高等教育都有了比肩世界高等教育水平的重要基础。与此同时,我们与世界一流涉农大学及“农强”大学的发展差距依然明显,前述的数据比较客观反映出国内农科大学科研创新性亟待加强,重大原创性的探索亟待深入。诚然,造就世界一流涉农大学非一日之功,其发展的逻辑因由,譬如前述学科结构与科研领域特征、政产学研协同特征等,构成一流涉农大学及农科大学成长规律的重要内容,也为我国农科大学的发展提供了诸多启示。

(一) 加强基础学科建设,完善学科结构体系

如前所述,大学学科结构体系应有三个层级:基础学科、主干应用学科、一般应用学科。数学、物理、化学、生物、文学等基础学科必先完善构建并发展至较高水平,才能有力支撑起其他应用学科。一所大学没有强大的、完善的基础学科群,其应用学科的发展便失去持续动力,终究走不长远。目前我国农科大学都源于早期农林行业性高校。行业性高校在过去特殊时期为社会经济发展输出了大批专门性人才,贡献巨大,但随着新工业革命促动的社会经济发展模式的升级迭代,行业性高校暴露出较为严重的学科专业划分过窄,基础学科不全等发展瓶颈问题。在精英化向大众化转型的高等教育快速发展中,一大批应用学科被迅速建立起来,原本有限的基础学科资源被稀释,新引入的学科研究力量尚须锻炼和积淀,对应用学科发展的支撑力度自然非常有限;加之基础学科建设于农科大学而言是长线投入,非一年半载能够立竿见影,导致农科大学尚未对基础学科建设引起足够重视,基础学科建设普遍滞后于应用学科。

作为志在建设世界一流大学的我国农科大学,国外高等教育强国的发展经验值得学习和借鉴。农科大学有必要认真梳理乃至重新构建学科结构体系,深刻认识基础学科建设的重要性,做实做强基础学科群,改造和优化应用学科布局,助推高水平大学建设。

(二) 加快多科化发展进程,逐步实现科研领域全涵盖

QS大学排名以“Comprehensive”指征大学对科研领域的涵盖广度,中文直译为“综合的”或“综合化”(Comprehensivized)。《辞海》对“综合”一词解释为:“不同种类、不同性质的事物组合在一起”。显然,单纯以“综合”的该项词义尚不足以表达世界高水平大学的科研领域广度。本文使用“综合化”表达高水平大学的科研领域广度意指多科化、多领域的有机建构,即包括显在的科研领域涵盖广度以外,还包括内隐的各领域相互之间的有机联系、相互支撑的内涵。当然,实现科研领域全涵盖,并非指一所大学要涉足所有学科,事实上即使世界名校,学科布局也是有所为有所不为,如普林斯顿大学没有医学、法学等学科;伯克利加州大学在图书馆学、神学仍是空白;耶鲁大学科覆盖率高达83.3%,但也无传播与新闻学、图书馆学、农业与农业经营和教育学等学科[6-9]。

世界高水平大学的发展轨迹揭示出:综合化发展于成就高水平大学至关重要。从一般发展逻辑而言,一所大学学科布局全面,学科体系架构完整、层次清晰,则学科之间就能够相互支撑、彼此促进,学科衔接与交叉更容易引发,也能够在更多学科点位上产生贡献价值;强势学科则可能将多点位贡献和交叉转变为高水平贡献和高水平交叉,来自综合化的正向外部效应愈加突出。无论是世界一流大学的现状,还是一流涉农大学学科领域布局,都彰显出大学综合化发展态势。而从目前国内“农强”大学现状来看,大多数仍处于多科化发展阶段,与世界一流涉农大学的学科综合化程度尚有较长距离。农科大学一般均有单科性-多科性-综合性的行业性高校发展共性,且通常基于多科化发展并逐步积累,进而提升办学能力和水平以臻于综合化。这为国内农科大学指明了发展路向,即强化每一阶段的基础实力,增强发展自觉,有意识优化学科布局,加强基础学科群的建设力度,加快多科化发展进程,逐步健全学科体系。通过先做强、后做大的模式实现多科化向综合化的发展,兼顾农林领域特色,不失为一条更具科学性的路径。

(三) 广泛开展社会合作,推进政产学研协同发展

考察世界一流大学及涉农大学的发展轨迹,持续推进政产学研协同发展是一条重要途径。有学者在探寻斯坦福大学政产学研现象时认为,持续不断地保持大学与工业企业之间的合作关系, 是斯坦福大学的传统, 是为获得学术的高水平和为公共服务而努力的重要方式。政产学研结合能够实现大学的人才培养、科学研究与区域产业政策有效对接,与区域产业资源的有效整合,增强了大学与区域双方的自主创新能力和综合竞争力,成为高校不断提高人才培养质量、科研水平和社会服务能力的必然要求,也是一流大学及涉农大学的标志及其进步的助推器。2017年初发布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》明确提出,双一流建设应推进“政产学研深度融合,实现合作办学、合作育人、合作发展,科研成果转化绩效突出,形成具有中国特色和世界影响的新型高端智库,为国家和区域经济转型、产业升级和技术变革、服务国家安全和社会公共安全做出突出贡献”。2018年初国家发布《关于实施乡村振兴战略的意见》,进一步明确高等教育应采取大力培育新型职业农民、加强农村专业人才队伍建设、发挥科技人才支撑作用等多方面举措,推进实施乡村振兴战略。

形势催人奋进,大学发展须与国家、社会发展同频共振,与区域发展深度融合和对接,尤其农科大学可顺势而为,藉大力推进政产学研协同发展,在乡村振兴战略推进中发挥更大作用,增强人才培养对接需求的适切性,有效提高科研成果转化率,稳步提升办学实力和水平。