外侧中和钢板与后外侧解剖钢板治疗骨质疏松性外踝骨折的比较研究

刘勇 陈国川 俞玮 张富宁

作者单位:750004 银川,武警宁夏总队医院骨二科

随着我国社会老龄化的日趋严重,以及老年人参加体育活动的日益增多,骨质疏松性踝关节骨折的发生率也逐年增多。由于老年患者常合并多种内科疾病,骨质疏松增加了术中复位和固定的困难,同时由于踝关节周围真皮纤维萎缩退化,软组织变软变薄,弹性减退,常规外侧钢板固定增加切口愈合不良、感染和内固定激惹等并发症,尤其对于糖尿病、下肢血管闭塞等疾患,如何安全有效地治疗老年骨质疏松性踝关节骨折是争论的焦点问题之一[1]。

老年骨质疏松性踝关节骨折中,Lauge-Hansen分型的旋后外旋 ( supination external rotation,SER )型骨折最为常见。损伤机制多为足处于旋后位,距骨在踝穴内受到外旋外力或足部固定而小腿内旋,距骨受到相对外旋的外力,距骨在踝穴内以内侧为轴向外后方旋转,迫使外踝向后移位。损伤自下胫腓前韧带开始,向外旋转,顺序伤及外踝、下胫腓后韧带或后踝,最后损伤内踝或内侧三角韧带,旋后外旋型骨折分为 I~IV 度,外踝骨折线多位于下胫腓关节水平。常用的固定方法包括外侧中和钢板或后外侧抗滑钢板内固定等。但对于老年骨质疏松性外踝骨折,孰优孰劣,文献报道不多。因此,本研究采用回顾性队列研究,比较外侧中和钢板和后外侧解剖钢板治疗旋后外旋型外踝骨折的疗效和并发症,分析两种方法治疗骨质疏松性踝关节骨折的优缺点和适应证。

资料与方法

一、纳入和排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 年龄 ≥ 60 岁者;( 2 ) 2012 年3 月至 2017 年 6 月收治的 SER 型踝关节骨折者;( 3 ) 外侧中和钢板或者后外侧解剖钢板固定者。

2. 排除标准:( 1 ) 原始骨折为病理性骨折或陈旧性骨折者;( 2 ) 双能量骨密度测定骨密度 ≤ 2.5者;( 3 ) 局部软组织感染或全身炎症反应综合征者;( 4 ) 多发骨折或者合并脏器损伤者;( 5 ) 既往有血液系统及消化系统出血病史者;( 6 ) 近期使用皮质类激素及免疫抑制剂者;( 7 ) 长期使用抗凝血药物或者仅长期服用阿司匹林抗血小板药物者;( 8 )有出血、凝血相关的既往病史;( 9 ) 围手术期有输血相关的并发症;( 10 ) 病例资料不完整,随访不足1 年者。

二、一般资料

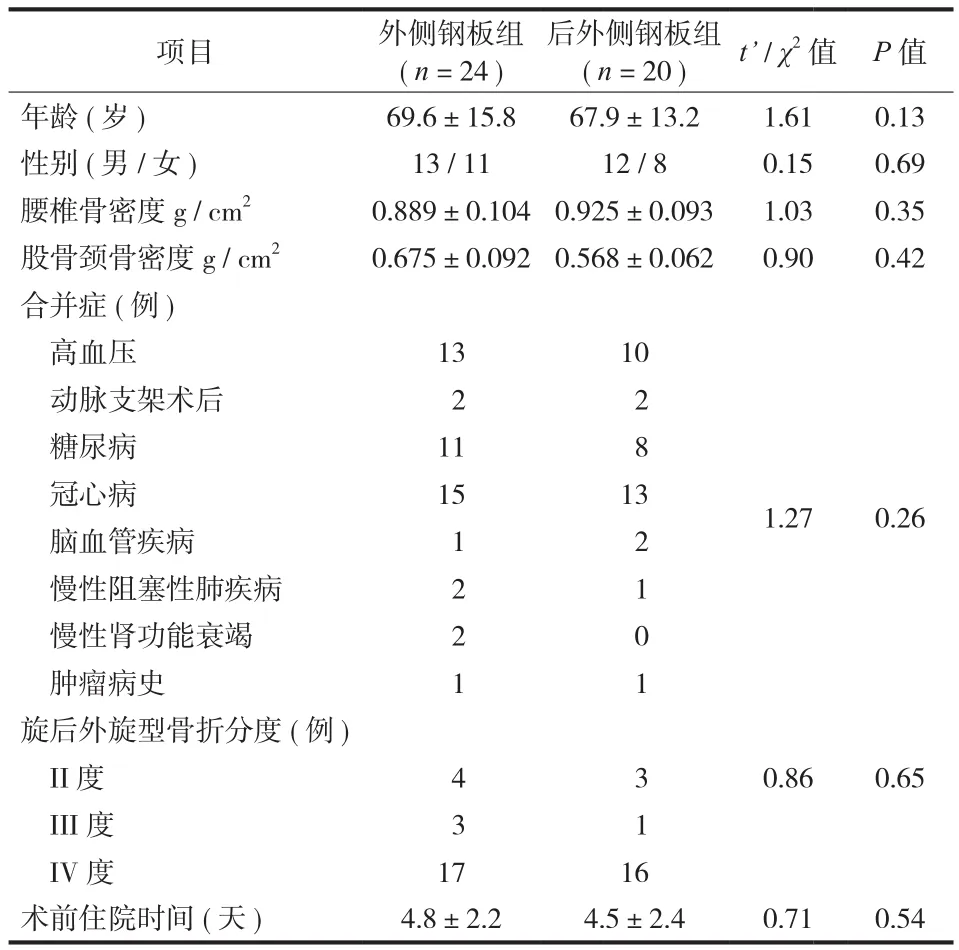

根据纳入和排除标准,本组共纳入 44 例,其中外侧中和钢板组 24 例,抗滑钢板组 20 例。致伤原因:平地摔伤 24 例,自行车摔伤 4 例,楼梯扭伤 16 例。外侧中和钢板组,男 13 例 ( 54.2% ),女 11 例 ( 45.8% ),平均年龄 ( 69.6±15.8 ) 岁 ( 60~84 岁 ),术前腰椎骨密度 ( 0.889±0.104 ) g / cm2,股骨颈骨密度 ( 0.675±0.092 ) g / cm2;后外侧抗滑钢板组,男 12 例 ( 60% ),女 8 例 ( 40% ),平均年龄 ( 67.9±13.2 ) 岁 ( 60~78 岁 ),术前腰椎骨密度 ( 0.925±0.093 ) g / cm2,股骨颈骨密度 ( 0.568±0.062 ) g / cm2。平均术前住院时间分别为 4.8 天和4.5 天。根据影像学旋后外旋型损伤分度:II 度 ( 单纯的外踝骨折 ) 7 例 ( 15.9% ),III 度 ( 外踝和胫骨远端后外侧骨折 ) 4 例 ( 9.1% ),IV 度 ( 外踝、胫骨远端后外侧及内踝骨折 ) 33 例 ( 75.0% )。

三、骨密度测量

检查仪器为第二代双能量骨密度仪 ( DPX-L,Lunar,USA ) 。检查部位分为腰椎 ( L2~4) 和双侧股骨颈 Ward 三角区。检查时间为骨折后 1.4 ( 1~3 ) 天。

四、手术方法

手术由足踝外科组同一组医师完成。外侧中和钢板组:患者取仰卧位,患侧抬高患肢内旋增加外踝的显露。沿腓骨后缘直切口,保护腓浅神经,逐层分离暴露骨折端,清除血凝块解剖复位骨折块复位钳临时固定,标准拉力螺钉技术垂直于骨折线置入,外侧中和钢板固定。同一体位下,5 例行后踝空心钉固定,内踝骨折 2 枚空心钉固定。12 例下胫腓分离者复位后在外侧钢板相应的位置置入 1 枚螺钉固定。后外侧抗滑动钢板组:患者取俯卧位,沿外踝后缘与跟腱外侧缘中点作一纵行切口,注意保护腓肠神经和小隐静脉,暴露并清理骨折断端,复位后临时固定,在腓骨的后外侧置入相应长度的后外侧锁定钢板,前后方向分别植入远近端锁定螺钉。9 例下胫腓分离者,环形复位钳复位固定后,在踝穴平面上 2 cm 相应的置入 1 枚螺钉维持固定。同一体位下 4 例行后踝空心钉固定,内踝骨折块2 枚空心钉固定。

五、术后处理

术后 72 h 内局部冷敷,抬高患肢,消肿止痛等对症治疗。术后 2 天行踝关节被动活动,术后3 周踝关节主动活动。9 例合并后踝骨折、前关节囊撕脱者支具功能位固定 3 周。术后 1、2、3、6 和12 个月门诊随访,观察切口愈合情况、局部和全身并发症、骨痂生长情况。外踝骨折愈合标准:完全负重后局部无痛,骨折间隙无压痛,影像学显示腓骨正、侧位至少有 3 例皮质有连续性骨痂,无内固定断裂、失效等。

六、疗效评价

对患者术后 1 年疗效随访获得随访末期疼痛、行动能力、日常生活能力等资料,根据 AOFAS 踝-后足评分系统对踝关节功能进行评分、分级,然后进行对比、分析。

切口并发症和内固定并发症:切口局部血肿、渗液,皮肤及皮下组织未能完全愈合导致切口愈合延迟、周围红肿热痛、脓性分泌物。根据感染是否波及深筋膜分为浅部感染和深部感染。直接触诊腓骨肌腱和背伸内翻踝关节引起腓骨肌腱疼痛,考虑腓骨肌腱病。没有疼痛只有钢板表面的敏感,诊断为内固定激惹征。

七、统计学处理

采用 SPS 17.0 软件分析,两组数据定量资料采用±s描述,不服从正态分布,组间均数比较采用t检验。定性资料用率描述,组间比较采用χ2检验。P<0.05 认为差异有统计学意义。

结 果

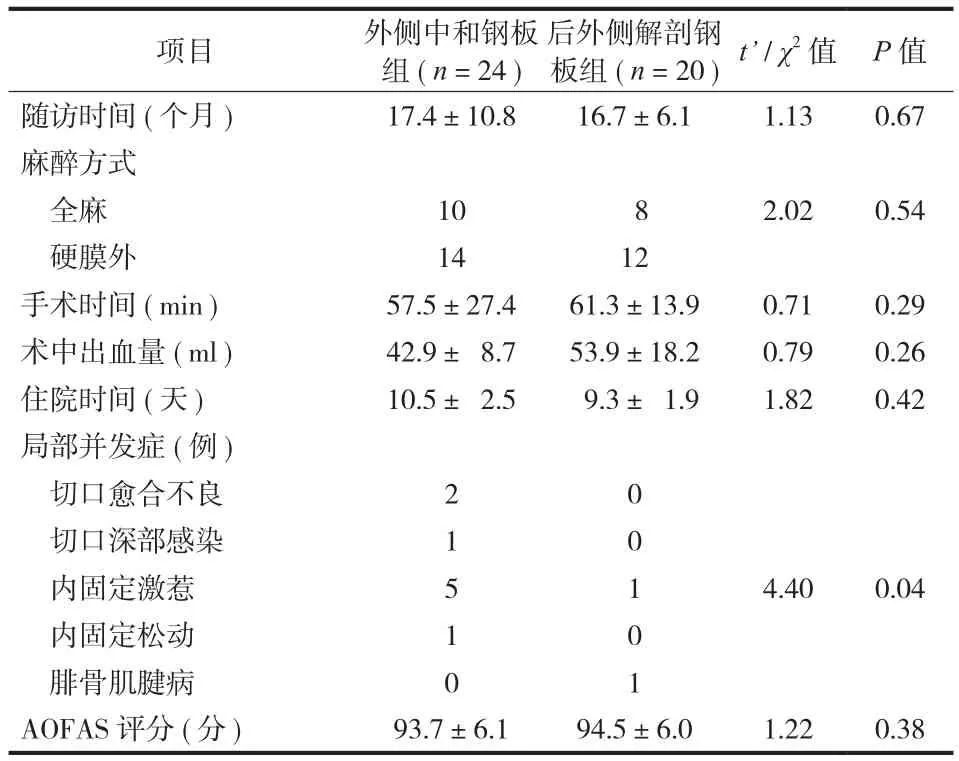

本组获平均 17 ( 12~25 ) 个月随访。两组的性别比例、年龄、合并症、骨折分度、平均术前住院时间和骨密度相比,差异无统计学意义 (P=0.69,0.13,0.26 ) ( 表 1 )。外侧中和钢板组平均手术时间和术中出血量分别为 57.5 min 和 42.9 ml,抗滑钢板组分别为 61.3 min 和 53.9 ml,两组对比差异无统计学意义 (P=0.29,0.26 ),住院时间分别为 10.5 天和 9.3 天,两组相比,差异无统计学意义 (P=0.42 )( 表 2 )。

术后 12 个月随访 AOFAS 评分:外侧中和钢板和抗滑钢板组分别平均为 ( 93.7±6.1 ) 分和 ( 94.5±6.0 ) 分,两组相比,差异无统计学意义 (P=0.38 )。外侧中和钢板组出现并发症 9 例 ( 29.3% ),2 例切口裂开浅表感染,清创减张缝合后愈合;1 例深部感染,分泌物培养表皮葡萄球菌,清创负压吸引后切口愈合;5 例内固定激惹,要求取出内固定后缓解,1 例出现内固定松动失效,石膏外固定后 6 周骨折愈合。抗滑钢板组并发症 2 例 ( 10% ),1 例出现腓骨肌腱病内固定取出后缓解,1 例出现内固定激惹取出内固定后缓解。两组切口并发症比较,差异有统计学意义 (χ2=4.400,P=0.04 )。

表1 两组患者一般资料比较 (±s)Tab.1 Comparison of demographic data between the 2 groups (±s)

表1 两组患者一般资料比较 (±s)Tab.1 Comparison of demographic data between the 2 groups (±s)

项目 外侧钢板组( n=24 )后外侧钢板组( n=20 ) t' / χ2 值 P 值年龄 ( 岁 ) 69.6±15.8 67.9±13.2 1.61 0.13性别 ( 男 / 女 ) 13 / 11 12 / 8 0.15 0.69腰椎骨密度 g / cm2 0.889±0.104 0.925±0.093 1.03 0.35股骨颈骨密度 g / cm2 0.675±0.092 0.568±0.062 0.90 0.42合并症 ( 例 )高血压 13 10动脉支架术后 2 2糖尿病 11 8冠心病 15 13脑血管疾病 1 2慢性阻塞性肺疾病 2 1慢性肾功能衰竭 2 0肿瘤病史 1 1旋后外旋型骨折分度 ( 例 )II 度 4 3 0.86 0.65 III 度 3 1 IV 度 17 16术前住院时间 ( 天 ) 4.8±2.2 4.5±2.4 0.71 0.54 1.27 0.26

表2 两组患者术后结果的比较Tab.2 Comparison of clinical results between the 2 groups

讨 论

随着人口老龄化及老年患者活动需求的增多,骨质疏松性的踝关节骨折也逐年增加。由于骨质疏松增加了复位的难度、内固定把持的难度和愈合时间的延长等困难。骨骼组织的退化,骨量减少和骨微结构破坏,使骨的物理强度显著降低,骨折固定的可靠性降低,增加了钢板植入的松动率。外踝骨折经典的治疗方法仍是解剖复位,拉力螺钉加压防止骨折端滑移,中和钢板保护骨折端的弯曲、旋转、剪切力产生的弯曲应力和剪切应力[2-4]。由于老年骨质疏松性骨折,目前常用锁定钢板增加把持力。由于高龄、糖尿病和下肢血管疾患等,踝关节周围皮肤萎缩,循环减弱,增加了软组织的覆盖困难。本研究合并糖尿病患者 19 例,占 43.2%,增加了切口并发症的发生率。文献报道与本研究均采用外侧解剖锁定钢板,获得骨性愈合[5-6]。

Brunner 和 Weber 等[7]最早采用后外侧抗滑钢板治疗旋后外旋型外踝骨折,认为后外侧抗滑钢板可以有效预防远端斜形骨折向近端滑动,更符合生物力学的稳定性。多项临床研究证实抗滑钢板技术治疗外踝骨折是一种简单有效的固定方法[8-9],具有内固定物不突出于皮下,锁定螺钉更长,适用于骨质疏松性外踝骨折[10-11]。尤其对于旋后外旋型外踝骨折,腓骨远端骨折块向后外侧旋转、短缩和侧方移位,后外侧防滑钢板放置外踝的后外侧,阻挡骨折远端的移位[12]。本研究中,由于老年骨质疏松性,没有采用经典的抗滑钢板技术,而是将骨折复位,采用后外侧锁定钢板固定,间接起到防止骨折远端向后外方移位的作用,也是一种防滑的作用。本研究的 20 例后外侧防滑钢板组病例,全部采用后外侧解剖锁定钢板,获得了骨性愈合,AOFAS 评分( 94.5±6.0 ) 分。

后外侧抗滑钢板固定能有效满足踝关节的强度、刚度和稳定性的要求,又克服了外侧固定抗外旋应力差等弊端,允许患者早期功能锻炼,达到快速有效恢复患肢功能的目的,是一种符合人体生物力学特点的理想的内固定术式[13-14]。由于后外侧解剖钢板的特殊设计,钢板的远端 6 cm 置于外踝的后侧,而近端位于腓骨的外侧,因此并不影响下胫腓螺钉的置入。本研究后外侧钢板组中 9 例采用螺钉固定下胫腓关节,术后 12 周取出螺钉,因此后外侧解剖钢板也适用于 B 型踝关节骨折中下胫腓联合不稳定的患者。

老年患者由于皮下组织内的胶原蛋白和弹性纤维的退化,使皮肤的弹性大大地减少,皮肤变薄,弹性减退,尤其对于糖尿病、下肢血管闭塞症的患者,由于动脉硬化引起周围小动脉闭塞或皮肤微血管病变以及细菌感染所导致的踝关节外侧切口区域张力较大,软组织愈合困难。后外侧切口位于外踝与跟腱的中线,腓骨下端后侧软组织覆盖良好,覆盖张力小,血供丰富,伤口容易愈合,后外侧解剖钢板放置于腓骨后面和腓骨长短肌腱之间,软组织覆盖好,减少了软组织张力大、切口愈合不良以及切口感染等切口相关并发症[15-16]。本研究两组并发症比较也证明了,外侧中和钢板组 9 例出现切口相关并发症 ( 29.3% ),而后外侧抗滑钢板组 2 例( 10% ),两组并发症比较有统计学差异 (χ2=4.400,P=0.04 )。但后外侧放置解剖钢板也有导致腓骨肌腱炎的发生,在本次随访中有 1 例发生,这说明腓骨后方入路确实可能诱发腓骨肌腱炎。

本研究存在的局限性:本研究为临床回顾性研究,不可避免地存在病例选择的偏差,虽然已经通过多选择病例来均衡,但因老年骨质疏松性踝关节骨折的发生率低,国内外尚无大宗病例平行对照研究,故可能存在病例数有限的缺点,影响治疗效果评估的可靠性;临床疗效评价没有包括患者的满意度和长期随访结果;研究也没有分析患者全身情况、伤前踝关节骨性关节炎与并发症的关系等。再次,本研究是基于临床病例的回顾性研究,后外侧防滑钢板的力学效果是否适合于老年骨折疏松患者,尚需生物力学和标本的实验研究加以验证。

综上所述,后外侧解剖钢板治疗骨质疏松性旋后外旋型外踝骨折,疗效与外侧中和钢板类似,可以满足老年旋后外旋型骨折的力学稳定。同时由于放置于外踝的后外侧,减少软组织覆盖张力,适用于糖尿病、血管硬化闭塞等高龄踝关节骨折患者。