广州“城中村”生态修复社区参与“四动力”问卷调查分析与建议*

黄安心

(广州市广播电视大学,广东 广州 510091)

一、引言

(一)背景

党的十八大提出的“大力推进生态文明建设”的战略决策落实到社区生态文明建设具体实践中,具有重要战略意义。党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》首度写入加强生态文明建设的内容,并在国家发展规划中予以明确。2017年3月6日住建部印发的《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》指出:“城市病”普遍存在,严重制约城市发展模式和治理方式的转型,并提出了2017年到2020年开展生态修复、城市修补(即“城市双修”)的目标任务,指出了创新管理制度和鼓励公众参与等对策措施。要落实生态建设和“城市双修”任务,必须遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,既要从经济、技术方面,做一次性工作和项目,还要努力探索出适应可持续推进“城中村”社区生态修复需要的社区治理新模式。党的十九大更是提出要明确生态修复职责,强化生态修复行动,“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众参与的环境治理体系。”“加强农村基层工作、健全自治、法治和德治相结合的乡村治理体系。”广州市作为粤港澳大湾区的核心城市和国家中心城市,应当在贯彻中央有关生态修复、社会治理、生态文明建设方面成为先锋,作出表率,通过构建生态修复社会参与动力机制,并采取落地措施,才能彻底解决广州“城中村”生态环境痼疾。这正是本研究的价值之所在。

(二)相关文献综述

全球化与治理理论的兴起给社会管理体制改革带来了新的思考视角,为生态修复中的社区参与理念与动力机制建设提供了指引。治理理论倡导多中心、放权分权以及多元主体合作共治,国家(政府)不再被认为是社会管理的唯一主体,政府之外的各种企业和社会力量都可以被认可为社会管理的主体,社会管理开始倾向于对柔性互动关系的强调,而不是单纯地追求刚性的稳定和统一[1]。社区治理是一个国家权力向公民社会回归的过程,也是还政于民的过程,是国家与公民社会合作协商、共同治理社区公共事务的过程。社区治理的目标能否实现,很大程度上取决于社区治理模式[2]。Darcy[3]认为政府应当转变社区管理的思想为社区服务的思想。多元主体社区治理已经成为社区治理领域的一大研究热点,同时也表明改政府大包大揽为社区多元主体参与的生态修复模式成为一种方向。

国内外不少学者都积极探讨多元治理主体在社区的功能定位和互动关系,为生态修复中的社区参与提供了借鉴。吴光芸[4],胡建勇等概括了活跃于社区的多元主体利益相关者包括政府、社区组织、社区居民、辖区单位和社区非营利组织等,并指出凡是具有利益相关性,且在社区可持续发展中发挥功能的相关主体都可以成为社区治理主体[5]。然而,不同利益主体之间的冲突与摩擦是社区冲突产生的最基本根源[6]。李浩昇[7]总结了社区各个主体间存在居民委员会与街道办事处、社区党组织、业主委员会以及社区民间组织之间的冲突。Bajracharya[8]指出统一规划社区的有效治理需要强大的社区领导、社区所有制和社区参与。Billett[9]等提出通过社区各主体参与职业教育和培训来建立社区建设中“新”的社会伙伴关系。Doe[10]通过对加纳社区管理的调查,提出充分发挥中介服务机构在社区管理中的作用的建议。Conrad[11]综述了近十年来国外非政府机构通过社区志愿者在社区建立监测站以管理社区的生态资源的经验。这些社区治理结构研究都着力于减少政府机构在社区治理结构中的行政干预,增强社区居民的自治能力。埃莉诺●奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)于1990年提出的公共池塘资源自主治理理论(下文简称为CPR)为多元主体参与的生态型社区治理提供了重要思路。根据公共池塘资源理论,美国、英国、德国以及意大利等国在开发农村区域时都通过法律的保障取得了一定的成功[12]。这些研究成果为广州“城中村”生态修复中的社区参与关系模式、动力机制建设提供了借鉴。

(三)广州市“城中村”社区生态修复“四动力”水平及问卷调查的意义

根据国内外有关生态修复中的社区参与问题的论述,结合广州市“城中村”社区生态修复任务重,情况复杂,需求多样,力量有待整合的实际情况,基于过去有关“城中村”方面的研究与实践主要是从利益冲突危机化解、工程项目建设、技术革新和物理整治改造等角度进行,采取大多为一次性或单项性的工作任务或工程项目建设措施,缺少巩固技术性生态修复成果的动力机制,之后生态环境问题又“死灰复燃”,效果不可持续的事实,笔者认为要彻底解决广州“城中村”生态环境问题,应从社区治理体系的社区参与机制中寻找答案,认为关键是要形成持久的生态修复社区参与动力机制,并研究提出了“生态修复社区参与四动力机制”[13]。社区参与四动力即:变革力、认知力、激励力和制度力。

为进一步掌握广州市“城中村”生态修复中的社区参与“四动力”水平情况,以便提出更加针对性的对策措施,积极主动地提升“四动力”水平,笔者根据上述相关研究成果和本课题组前期研究结果,设计调查问卷,并拟用方差分析法,先从整体上测评居民中社区参与“四动力”的水平,然后分别从性别、年龄、学历、村民角色、收入水平、居住地和关注度等几个变量因素对“四动力”水平的影响,运用方差分析法,从不同的角度了解广州“城中村”生态修复中的“四动力”水平,进而提出相应提升“四动力”水平的更加具体、更加有针对性的对策措施。

二、问卷调查及结果分析

(一)问卷调查情况说明

问卷调查的基本思路是根据理论研究结果,选择与四动力相关的变量因素,以性别、年龄、学历、村民角色、收入水平、居住地和关注度七个因变量,以与“四动力”密切相关的17个自变量,设计问卷,选择恰当的调查对象,开展问卷调查测试,根据相关评价所统计出来的数据,进行方差分析,并参考面对面交流访谈调查数据,来分析考察社区参与的变革力、认知力、激励力和制度力水平状况。具体问卷中的变革力、认知力、激励力、制度力方面的自变量各设计4道题目,加上关注度1道题目,其17个题目,每个题目5个选项,选项的分数为1、2、3、4、5分,总分20分,分数越高表示力量越强大。

问卷访问的对象是在广州“城中村”工作、生活的多元主体,通过“羊城村官上大学”项目的大专班学员人际网络,以滚雪球方式进行问卷随机发放,覆盖白云、黄埔、番禺、花都、南沙、增城、从化等七区各“城中村”及村改制后的社区。共收集到广州“城中村”社区参与“四动力”问卷调查有效问卷796份。调查问卷所得数据采用SPSS统计工具进行统计分析。

根据数据分析结果,被访者的基本特征为:男性被访者占68.84%,女性被访者占31.16%;被访者年龄在18 — 25岁以下占20.35%,25 — 30岁占22.49%,30 — 35岁占21.98%,35 — 40岁占17.59%,40 — 50岁占13.69%,51岁以上占3.89%;学历程度为初中及以下占16.21%,中等及高中学历占63.32%,大专占16.58%,本科及以上占3.89%;被访者在社区的角色分别为普通居民占42.34%,村集体经济组织干部或股份合作公司中高层管理人员占6.78%,村委会干部占25.38%,居委会干部占4.27%,街道办事处干部占7.29%,社区管理服务人员占6.41%,其他人员占7.54%。

综合分析,本次调查的人口样本具有以下特征:(1)调查对象有代表性。统计结果显示,调查对象中50.12%是村居干部、管理人员,村民占42.34%,其他人员主要是外来人员也占7.54%,样本达60人。他们的看法有代表性,所得数据能够反映“城中村”群体的整体特征。(2)性别结构使问卷结果更加趋向理性。统计结果显示,调查对象中男性比例高于女性比例一倍多,反映了村级管理人员以男性为主在农村具有一定的历史惯性。但调查对象中女性比例接近了1/2,与以往的调查对象相比比例大增,也反映了女性地位的增强,村级管理人员结构更加合理,问卷也能取得比较中肯的数据结果。(3)年龄特征上支持和兼顾了思想观念的历史性和时代性的平衡。统计结果显示,调查对象中年龄在18 — 40岁的占82.21%,且各年龄阶段占比在20%左右,41岁以上的只占17.79%。中青年人参与对社区问题的关注,不但有利于新生事物生长,而且有利于提高居民对生态问题的参与度,使问卷结果更加合理。(4)调查对象主要是居住在本社区的居民,比较关心切身利益。统计结果显示,调查对象居住或工作在本社区里面的占81.41%,住在另外购买的小区里面的占18.59%。

(二)问卷调查数据分析

1.变革力、认知力、激励力、制度力的结果

WindML包含软件开发工具包(SDK)和驱动开发工具包(DDK)2个组件,其中:SDK用来实现应用程序的开发;DDK用来实现驱动程序的开发。WindML能满足嵌入式计算机的所有图形要求,保证开发人员在VxWorks实时操作系统上建造功能齐全、丰富多彩、可嵌入式的图形界面。[1]

广州“城中村”社区参与“四动力”包括变革力、认知力、激励力、制度力,在“四动力”中每一种力都是独立的。(见表1)

表1 变革力、认知力、激励力、制度力的平均数

表1的结果显示,广州“城中村”社区参与“四动力”调查中,变革力、认知力、激励力的分数接近于16分,制度力的分数接近15分,方差分析说明,社区居民的变革力、认知力、激励力、制度力的力量都非常强大,但是制度力略弱于其他动力,需要加强。

2.性别与“四动力”的关系

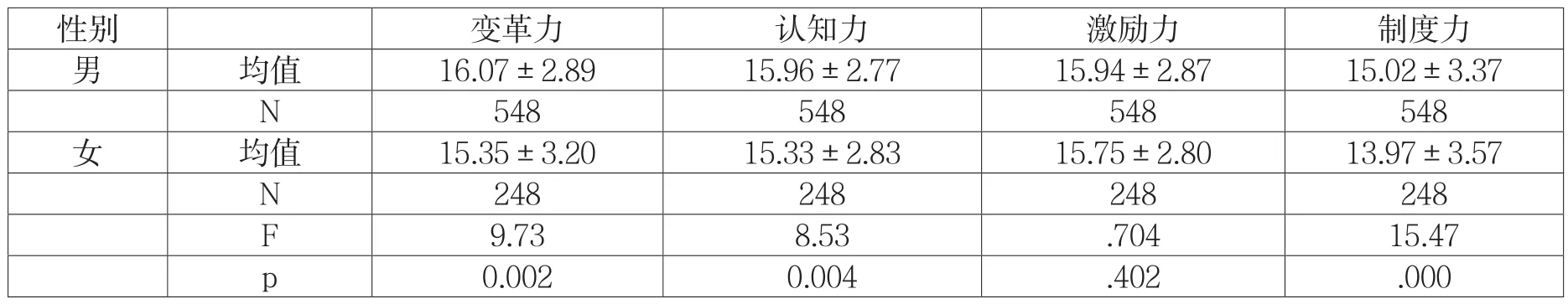

随着社会的不断发展,社会中不同的性别扮演的社会角色不同,承担的责任也不同,性别差异可能会导致广州“城中村”社区参与“四动力”的差异。(见表2)

表2 不同性别的“四动力”

表2的结果表明,性别因素对变革力、认知力、制度力有影响,方差分析表明,在变革力、认知力、制度力这三方面,性别差异显著p<.01,男性的得分显著高于女性,说明男性的“城中村”社区参与变革力、认知力、制度力更加强大,男性更关注社区生态环境的建设。在激励力这一变量中,性别的效应不显著,说明男性和女性在广州“城中村”社区参与的激励力方面没有差异。

(三)年龄与“四动力”的关系

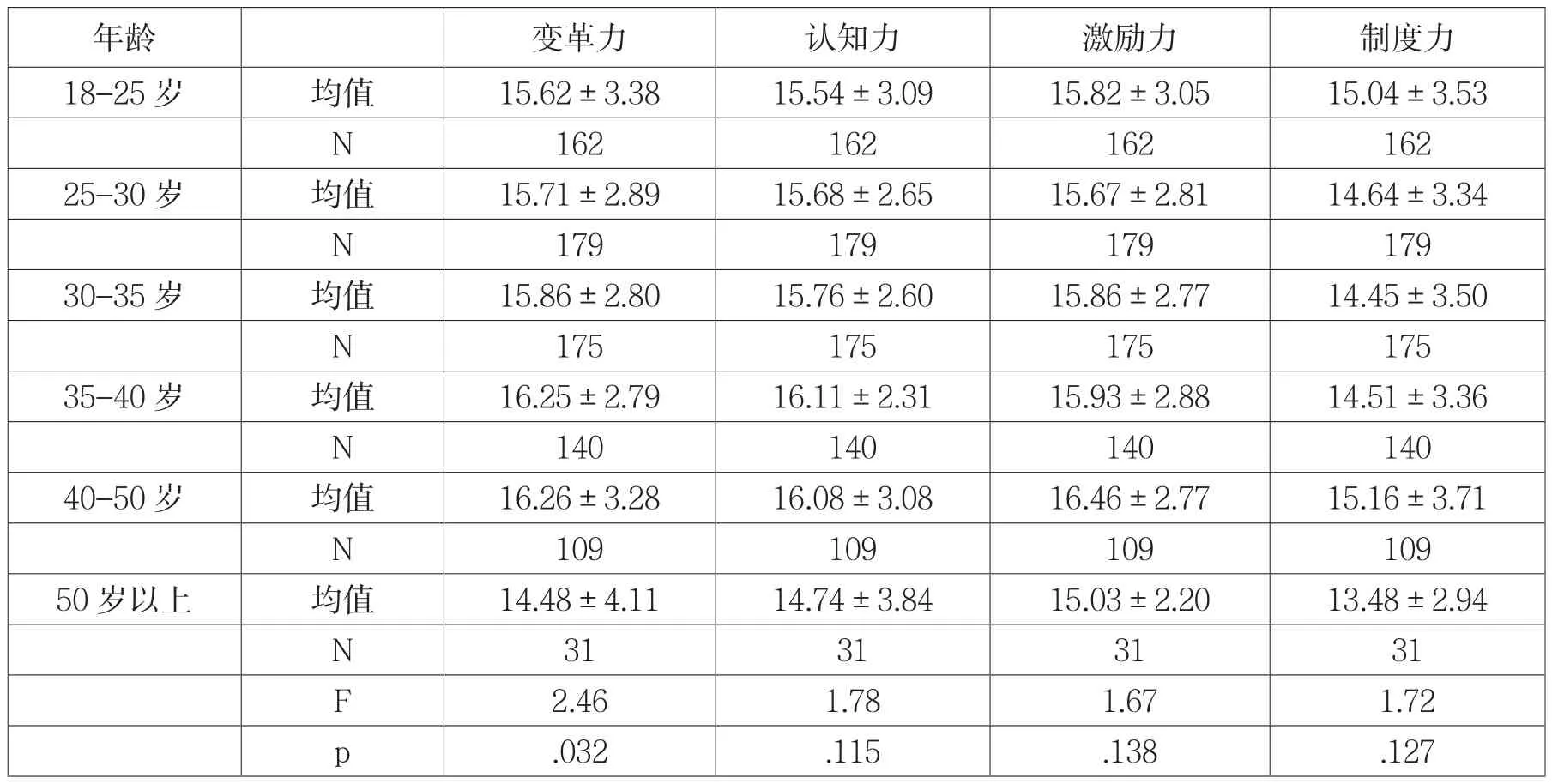

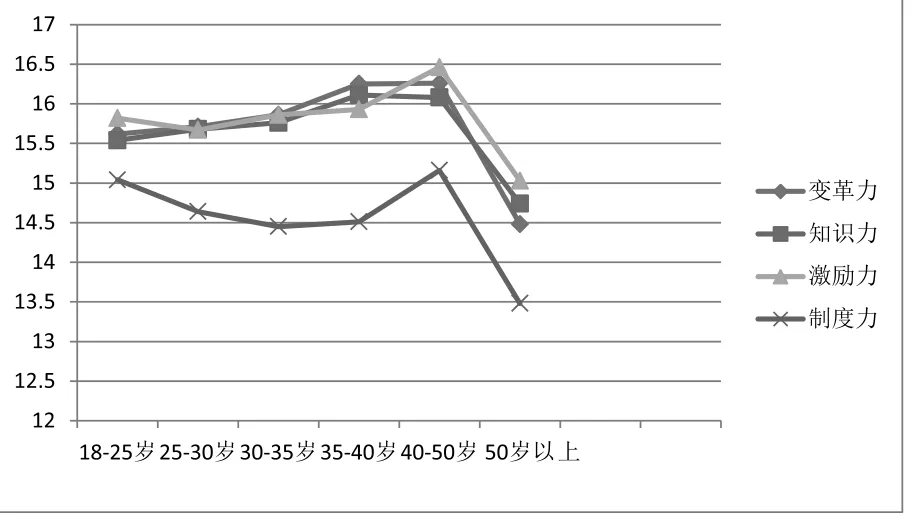

广州“城中村”社区参与“四动力”调查问卷中年龄这一变量设置了6个水平,不同年龄的被调查者的四动力结果如表3所示。

表3 不同年龄的“四动力”

图1 不同年龄的“四动力”

表3的结果表明,不同年龄的“城中村”参与认知力、激励力、制度力的平均值没有差异,年龄对“城中村”参与认知力、激励力、变革力都没有影响。方差分析结果表明只有变革力这一因素的年龄效应是显著的p<.05,35 —40岁和40 — 50岁两个年龄组“城中村”变革力更为强大,可能与长期生态环境恶劣感受并有变革冲动有关,年轻人感受不够或选择逃避,年长者已经麻木,失去变革的动力。

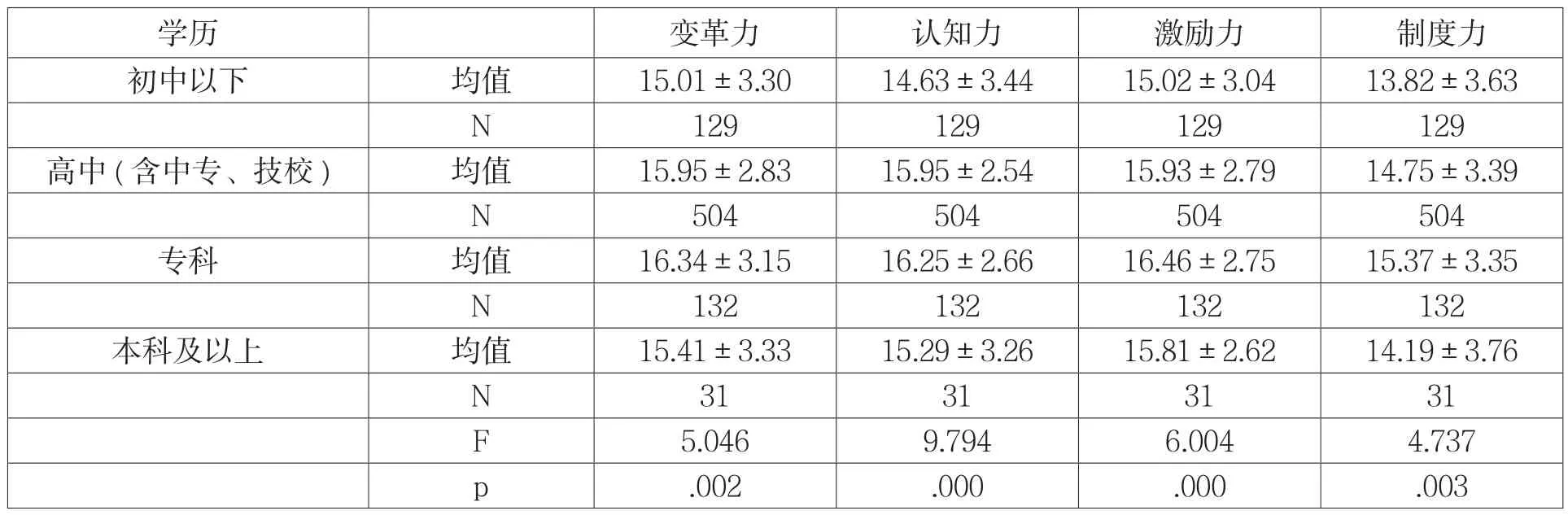

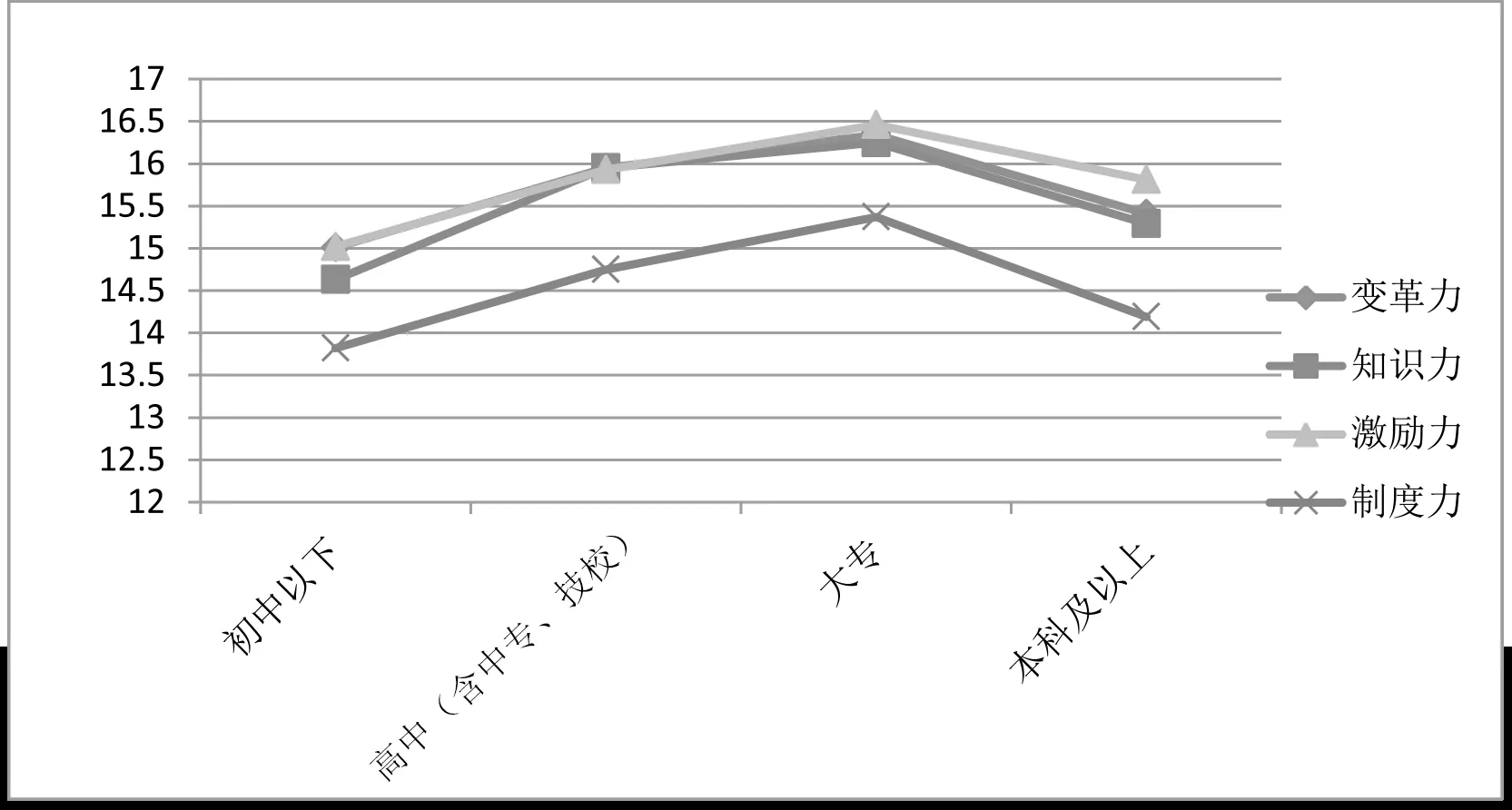

(四)学历与“四动力”的关系

表4 不同学历的“四动力”

图2 不同学历的“四动力”

表4的结果表明,总体上来看,随着文化水平的提高,“城中村”参与的变革力、认知力、激励力、制度力的力量在不断提高,方差分析表明学历对变革力、认知力、激励力、变革力影响显著p<.01。值得注意的是,不同的学历程度的调查对象中,大专学历的四动力得分是最高的,但本科以上动力又略为下滑,说明大专学历的“城中村”参与的变革力、认知力、激励力、制度力更为强大。这可能与大专学生主要为村居干部和知识型村民的主体有关,也表明此类人群在生态环境意识上的觉醒。相应的本科生出现分化,一部分选择本地发展,另一部分人选择更好的环境生存发展。

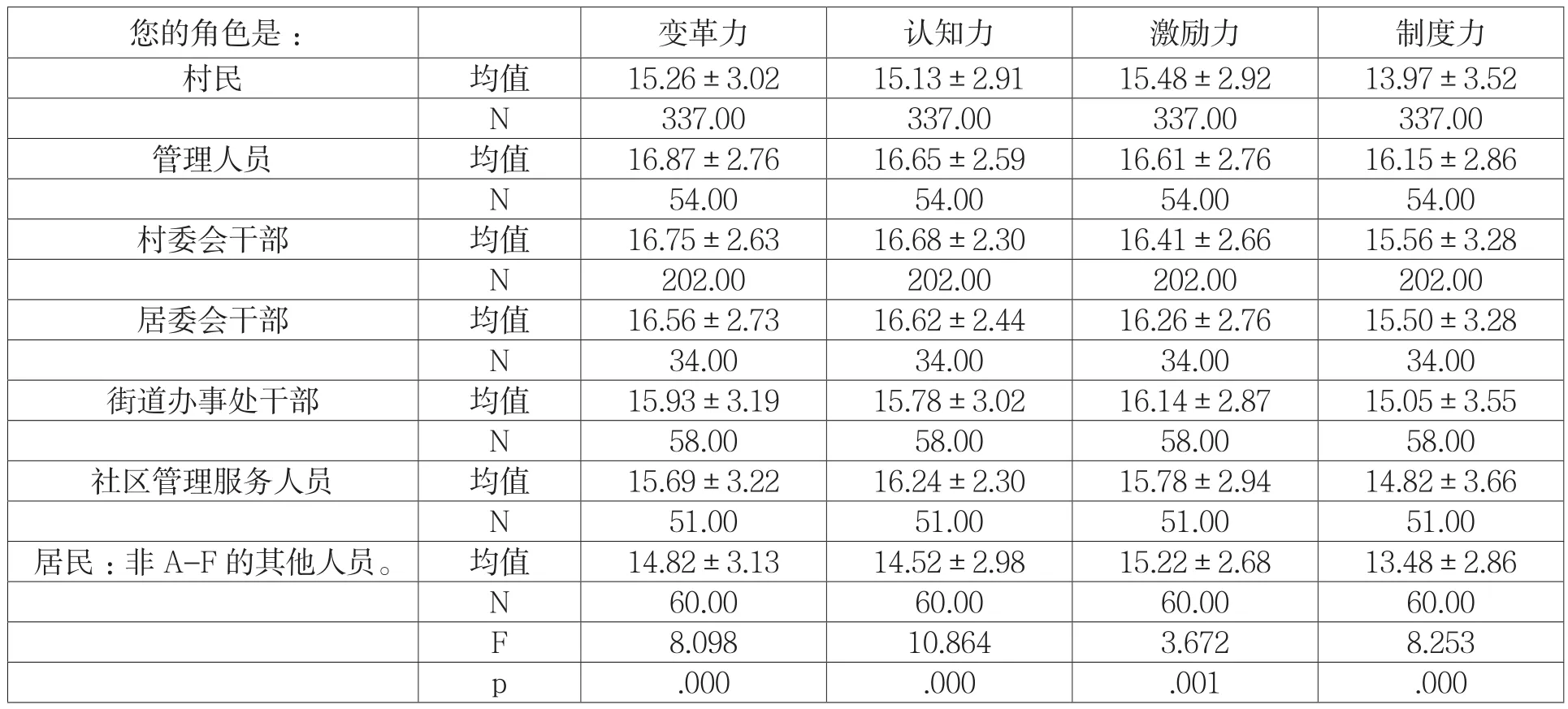

(五)村民角色与“四动力”的关系

广州“城中村”社区参与“四动力”调查问卷中村民角色这一变量设置了7个水平,不同学历的被调查者的四动力结果如表5所示。

表5 各种村民角色的“四动力”

从表5中可以看出,村民的角色不同,四动力的得分也会有差异。方差分析表明,村民的不同角色对“城中村”参与的变革力、认知力、激励力、制度力的影响效果显著p<.001。村集体经济组织干部或股份合作公司中高层管理人员和村委会干部的四动力得分较高,居民(非村民)的四动力得分最低。说明与村庄生态环境好坏利害相关的群体关注社区生态问题的力量更加强大。

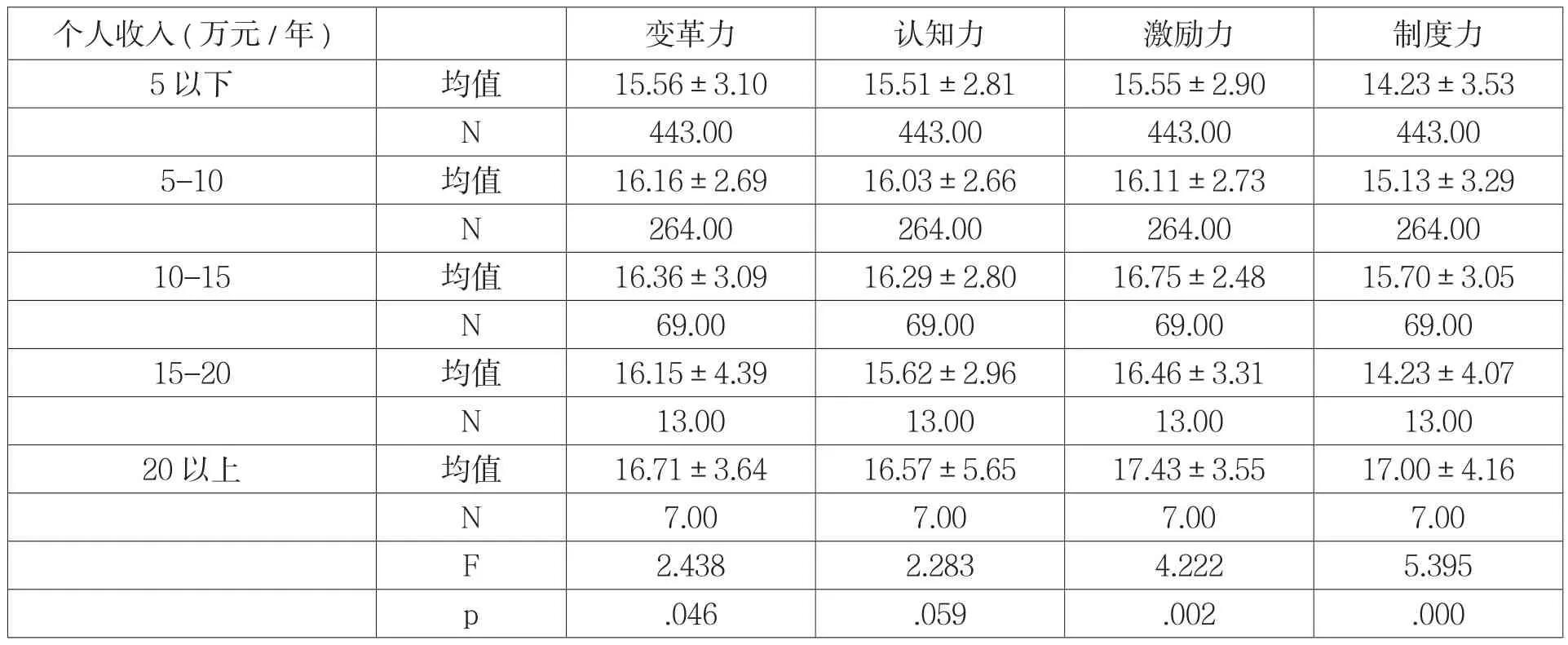

(六)收入水平与“四动力”的关系

广州“城中村”社区参与“四动力”调查问卷中收入这一变量设置了5个水平,不同收入的被调查者的四动力结果见表6。

表6 不同收入的“四动力”

图3 不同收入的四动力

从表6中可以看出,随着收入的增加,四动力也逐渐增强。方差分析表明,收入对变革力、激励力、制度力影响显著p<.05,收入对制度力的影响最为显著p<.001,收入对认知力的影响效果不显著。说明了认知力对“城中村”居民的影响不够,没有看到知识理性对生态修复的作用,或者收入与知识水平高低相关性不强,事实上居民收入大量来自房屋、场地租赁经营收益。

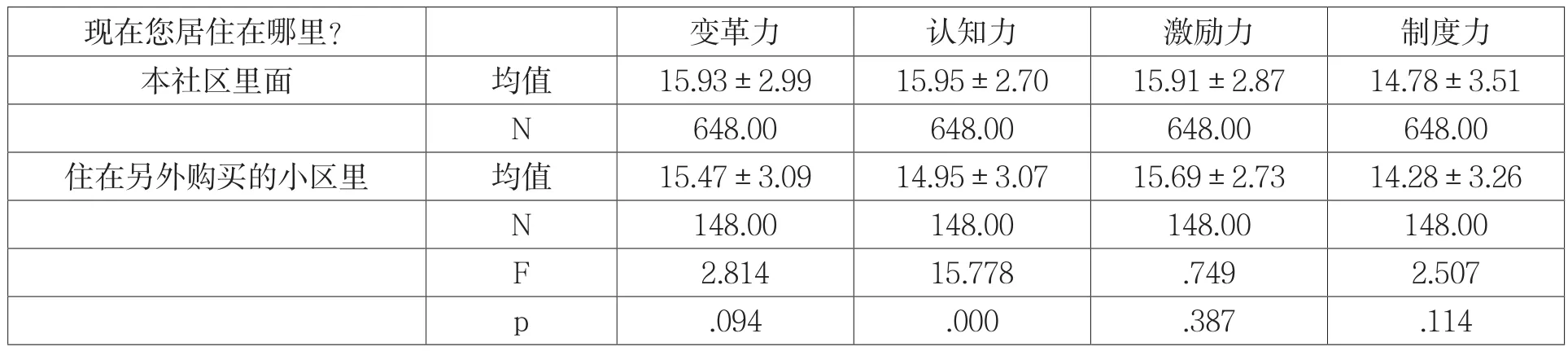

(七)居住地与“四动力”的关系

是否居住在本社区,对广州“城中村”社区参与“四动力”的调查结果也会有影响,结果见表7。

表7 不同居住地点的“四动力”

方差分析表明,居住地对四动力中的认知力影响显著,居住在社区里的居民的认知力显著高于住在另外购买小区居民的认知力;另一方面,居住地对变革力、激励力、制度力没有显著的作用。表明,“四动力”源于人的动力,是人对环境的选择结果,而不是环境对人的选择。这也说明居民通过社区参与实现对生态环境的修复是存在客观需求的。

(八)关注度与“四动力”的关系

是否关注生态环境,对广州“城中村”社区参与“四动力”的调查结果也会有影响,结果见表8。

表8 不同关注度的“四动力”

方差分析表明,是否关注本社区的生态环境问题,对变革力、认知力、激励力和制度力有显著影响(p<.001),关注生态环境和生态修复的居民在变革力、认知力、激励力和制度力上的得分显著高于没有关注生态环境和生态修复的居民。因此,提高居民对生态环境问题的关注度,有利于培育居民的社区参与意识,参与生态环境修复工作,支持生态修复与保护事业。

三、结论与建议

(一)结论

通过上述分析可以得出几点结论:(1)总体上,社区居民的变革力、认知力、激励力、制度力的力量都非常强大,但是制度力略弱于其他动力。(2)男性的“城中村”社区参与变革力、认知力、制度力更加强大。在激励力这一变量中,性别的效应不显著,男性和女性在社区参与的激励力方面没有差异。(3)35 — 40岁和40 —50岁两个年龄组“城中村”变革力更为强大。(4)不同学历程度的调查对象中,大专学历的被试四动力的得分是最高的。(5)村集体经济组织干部或股份合作公司中高层管理人员和村委会干部的四动力得分较高,居民(非村民)的四动力得分最低。(6)收入对认知力的影响效果不显著。(7)居住地对四动力中的认知力影响显著,居住在社区里的居民的认知力显著高于住在另外购买小区居民的认知力;另一方面,居住地对变革力、激励力、制度力没有显著的作用。(8)关注生态环境和生态修复的居民在变革力、认知力、激励力和制度力上的得分显著高于没有关注生态环境和生态修复的居民。

(二)建议

根据上述分析结论,笔者认为应做好如下几项工作:

一是充分认识到生态修复中“四动力”机制建设的作用,各“城中村”都应进行调查分析,掌握各“城中村”生态修复“四动力”水平和差异情况,开展针对性提升“四动力”工作,促进社区参与动力水平建设与平衡发展,形成整体合力,持续推进广州“城中村”生态修复进程,巩固生态修复的技术性成果。

二是充分调动相关主体的积极性,增强对生态环境恶化问题的认识,如充分调动大专层次人群,村居干部、管理人员,中青年人群对变革的关注,一方面发挥他们的示范、带头、引导作用,促进生态修复实践活动的正常开展,形成生态修复的成果与实效;另一方面通过经验总结,探索研究,发挥科学技术在生态修复工作的积极作用,减少生态修复上非理性的“折腾”与不必要的成本和损失。

三是加大宣传力度,提高村居民对生态修复的认识水平,认识到生态知识与科学对生态治理、生态建设、生态修复、生态环境保护的重要作用,以更新观念,适应生态平衡发展,人与自然友好发展的新时代党和国家生态发展战略的需要。为此,必须调整经济结构,改变传统落后的经济发展思路与产业结构现状,发展科技含量高的产业和现代城市服务业,改变村居民对传统的租赁经营业的依赖,培育现代城市居民和公民意识,建立良性生态修复激励机制,实现生态环境人为破坏的减量化,保持良好的生态建设与城市更新改造成果。

四是积极引导中青年居民和学历较高的居民参与到社区生态修复和生态文明的实践中来,并通过总结自身经验、借鉴外地经验,促进生态修复制度创新,提升生态修复政策制度水平;通过生态体验,生态红利,理念转换带动村居民全面提升生态修复意识,促进生态修复制度创新成果的落地,从而从制度上保持生态修复的积极成果,为生态修复提供良好的政策制度环境。