改革开放以来我国县级市设置时空演变研究

田 娜,赵 彪

(1.华东师范大学 a.中国现代城市研究中心;b.中国行政区划研究中心,上海 200062)

1 引言

行政区划调整是城市发展到一定阶段后,城市发展资源要素地域性重新优化整合的必然要求[1]。社会经济发展的历史证明,每一次大的政治与经济变革都伴随着相应的行政区划改革与调整[2]。改革开放初期,我国行政区划体制迎来新的变革,其中关于县级市的设置最为显著。县级市作为我国城镇体系的重要组成部分,对优化生产力布局、疏解大城市压力、促进城乡统筹发展、实现农业转移人口就地城镇化发挥着不可替代的作用,同时在构建科学的城镇规模体系中具有重要意义[3]。

我国学者对县级市研究起步较晚,早期多数学者将县级市的行政体制特征作为研究的出发点,侧重于对管理体制效应的探讨,如孔祥敬、唐晓阳等对县级市政府职能转变方向[4,5]进行了研究。在明确县级市政府职能转变方向的基础上,众多学者对转型过程中出现的问题进行了探讨,如县级市政府职能转变面临困境的原因[6]、地级市对县级市的“代管”体制不明确[7,8]、县级市政府存在强化创收与弱化服务的倾向[9],县级市下设置的街道还存在条块分割突出、职能转变不到位、虚假城市化等问题[10]。21世纪初,由于计量革命的兴起,关于县级市的空间计量研究逐渐取代行政体制研究占据主导地位,研究偏向于发展质量、区域差异和效应的测度。王洪祥等借助MTS修正了测度县级市城市化进程的空间模型[11],王雪妮、孙才志运用贫困增长曲线分析了我国县级市的减贫效应[12]。近年,一部分学者开始侧重于县级市重启的设置。林拓等首先提出重启县级市设置的必要性,并为出台新版县级市设置标准提供了总体方案和具体设想[13];朱建华等认为政府需要进一步细化优化行政区划设置和推进省直管县(市)的具体方案,推进县级市的设置工作[14]。国外学者侧重于大都市区管理模式的研究[15-17],很少有将县级市作为单独的研究对象。

通过文献梳理发现,已有研究多集中于县级市的管理体制和效应研究,而对县级市宏观层面发展与背后逻辑机制研究尚显薄弱。基于此,本文以我国新增县级市行政区作为研究对象,通过对改革开放以来我国县级市行政区划调整进行研究,从时空维度动态分析县级政区调整的空间格局及其变动特征,为未来我国县级市的合理配置和实践提供参考依据。

2 研究方法与数据来源

2.1 核密度分析

区域要素的空间分布密度通常用核密度估算法加以表达,通过研究区域中要素的分布密度在空间上的形态特征和变化来表达空间要素的分布特征,要素的空间分布密度能较清晰地反映在空间上的分散或集聚特征[18]。我国县级市的空间分布密度可用核密度法来进行分析,公式为:

(1)

式中,s为待估计县级市的位置;si为落在以s为圆心的县级市;h为在半径空间范围内第i个县级市的位置。

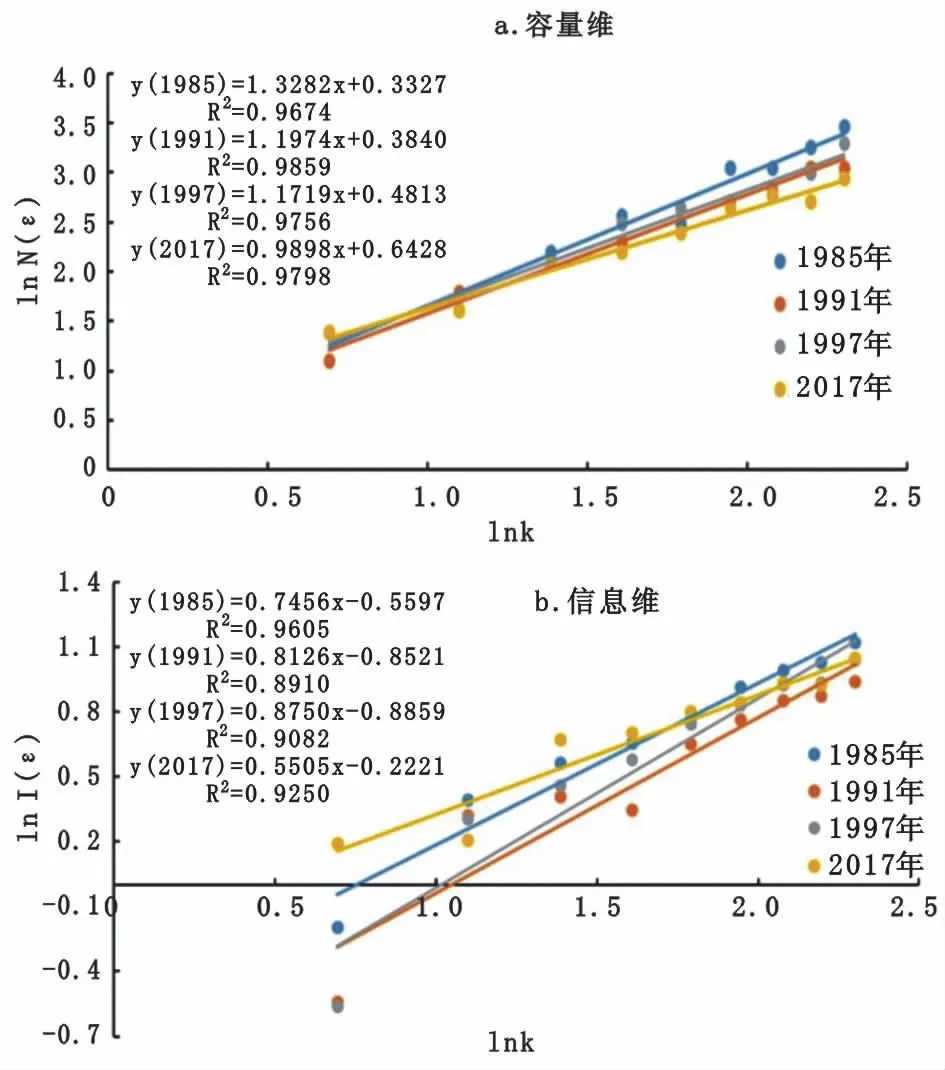

2.2 网格维数

网格维数是一种基本的分形维数,能直接从事物分布出发,刻画其空间结构的分形几何特征[19]。在对研究区域进行网格化后,可经计算绘出网格维数散点图,测得容量维数和信息维数,从而探查县级市设置的空间分布的均衡性。公式为:

(2)

式中,k=1/ε为区域各边的分段数目;i、j分别为将区域网格化后形成的行号和列号;Pij(ε)=Nij/N表示分布概率,其中Nij为第i行、第j列的网格中县级市设置的数量,N为县级市设置的总数。若分布具有无标度性,则有N(ε)∝ε-α,α=D0为容量维数;若空间结构是分形的,则有I(ε)=I0-D1lnε,I0为常数,D1为信息维数。网格维数D值范围为0—2,正常情况下为1—2。D值越大,表明县级市设置的分布越均衡,反之越集中。当网格维数D值趋近1,表明县级市设置具有均匀集中到一条带状区域的趋势;D1=D0,网格内县级市空间设置分布属于简单分形。

2.3 热点分析

(3)

本文数据主要来源于1978—2017年《中华人民共和国行政区划简册》提供的县级市行政区数量和变更结果。县级市的总数是指我国31个省、自治区、直辖市的行政区数量(不包香港和澳门特别行政区、台湾地区)。地图数据以中国科学院资源环境科学数据中心提供的“中华人民共和国行政区划地图”为底图,对1978年、1996年、2003年、2017年等几个关键年份的地图进行数字化处理,利用历年新设置的县级行政区划基础数据来分析并探讨我国县级市时空格局的演变过程。

3 县级市演变过程及其特征

3.1 我国县级市时间演变的多维特征

改革开放以来,我国县级市的发展存在着明显的阶段性特征。根据县级市数量的波动情况和以相关政策为转折点的判断,本文对我国县级市发展做如下阶段划分(图1):①探索起步阶段(1978—1985年)。囿于“文革”影响,我国城市建设和管理混乱无序,城市规划机构被撤销,大城市盲目扩张,中小城市发展受到抑制。1980年,我国城市规划工作会议确立了“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的方针,县级市成为我国推进工业化和城市化的主要着力点,县级市数量从1978年的92个增加到1985年的158个,平均每年新设县级市8.3个。②稳步增长阶段(1986—1991年)。到1986年,乡镇企业的蓬勃发展促使我国的城乡产业和人口结构较改革初发生了明显变化,随之对设置县级市的标准进行调整,规定设置县级市的路径包括“切块设市”和“整县改市”,分别从人口、产业规模和结构方面设定了标准值。这一设市标准突出强调县级市的经济发展特征,加快了县级市设置进程。1986—1988年,我国平均每年新设县级市数量达到21.3个。20世纪80年代后期,由于对国家经济建设的前进方向不明确,设市进程有所放缓。③快速提升阶段(1992—1997年)。1992年,我国为激发地方发展的积极性开始了新一轮放权,1993年出台的新设市标准是重要的内容。与86版相比,这一标准的设置指标增多,我国县级市设置迎来又一次高潮,一年之内新增县级市数量达到48个,为历史最高水平。总体来看,该阶段是我国县级市发展最为快速的时期,且县级市总量于1996年达到我国迄今最大值的446个。④缓慢发展阶段(1998—2017年)。县级市的过快发展带来了一些负面问题,我国在1997年10月冻结了县级市审批。此外,伴随着特大城市撤县设区的改革进程,县级市的数量不断下降,从顶峰时期1996年的446个下降到2011年的369个。2012年县级市重启的战略逐步开展,但这一阶段县级市的发展速度仍趋于缓慢,2012—2017年,平均每年新增县级市仅4个。

图1 1978—2017年我国县级市数量变化

3.2 县级市设置的主要模式

1978年以来,我国县级市演变模式主要有:撤县设市、撤区设市、撤镇设市、地级市改县级市、恢复县级市和特殊县级市(表1)。其中,最主要的模式就是撤县设市,具体方式可分为整县改市、切块设市、撤县区设市、撤县市设市、撤销县—并入县级市和撤旗设市6类。最为常见的是整县改市和切块设市,整县改市即整个县的建制都升格为县级市,而切块设市通常为从某个县中析置出1个县级市。撤区设市的情况较常见,其中市辖区改为县级市的情况最普遍,其他4种调整类型较为少见。撤镇设市的模式较少,仅发生在改革开放初期阶段。地级市改县级市仅有两次,都发生在河南省。其他县级市设置类型较复杂或较独特都划归到特殊县级市一类,如兵团设市。

表1 县级市设置的主要模式

4 我国县级市空间演变的多维特征

4.1 空间分布均衡性演化特征

本文首先选取包含所处时间节点全部新增县级市设置的矩形,视矩形区域的边长为1个单位,同时将各边分别分成K等份,则研究区域被分成K2个小区域,且r=1/K,r为小区域尺寸。其次,统计区内县级市设置(分形点)所占据的网格数N(r),再统计每个网格内县级市设置的次数Nij,求得概率Pij(r);通过改变r值,得到相应的N(r)和Pij(r),根据网格维模型,计算出对应的信息量I(r)。最后,将(N(r),K)和(I(r),K)绘制成双对数散点图,通过最小二乘法测算求出1985年、1991年、1997年和2017年我国县级市设置分布的容量维数D0和信息维数D1的具体数值。

表2 县级市设置空间分布的网格维数测算数据

图2 县级市设置空间分布的网格维数双对数散点图

由表2、图2可见,我国县级市设置空间结构的分形特征明显,网格维数无标度区间的范围在4个时点间的变化不大;容量维数D0和信息维数D1均表现出不断减小的变化趋势,反映出县级市设置的空间分布在由均衡分布向集中分布发展。具体而言:4个年份的容量维数值分别为1.3282、1.1974、1.1719和0.9898(测定系数分别为0.9674、0.9859、0.9082和0.9798),逐渐趋近于1,说明县级市设置在自组织演化过程中具有向某条带状区域集中的趋势。结合图3可见,沿海、沿长江地区、京广等综合运输大通道沿线区域是其分布的高度密集区。4个年份的信息维数值分别为0.7456、0.8126、0.8750和0.5505(测定系数分别为0.9605、0.8910、0.9082和0.9250)均明显小于对应的容量维数值且相差较大,表明县级市设置在空间分布上呈不等概率分布态势,分形结构较为复杂。

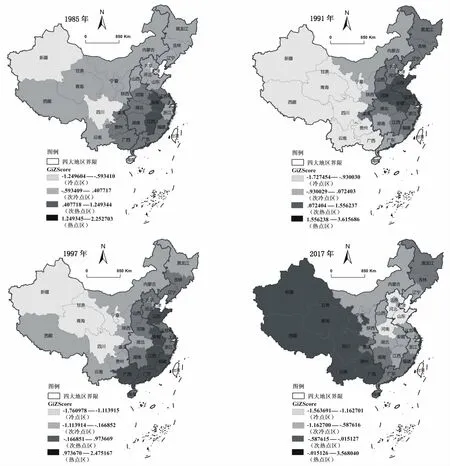

4.2 空间分布格局演化特征

在空间结构方面,借助ArcGIS工具对1985年、1991年、1996年和2017年我国新增县级市分别进行核密度制图(图3),进一步探究了其空间分布的总体格局及演变特征。通过4个时段对比可见:

第一阶段(1978—1985年),除西藏和青海基本没有设置县级市外,我国县级市整体设置较均衡,东部、中部和东北地区出现局部集聚现象。

第二阶段(1986—1991年),县级市设置主要集中在我国东部和中部地区,呈现集中连片分布局面,京津冀、长江三角洲、中原地区、山东半岛和长株潭形成明显的高值集聚区,为城市群的形成奠定了基础。中部地区的河北、河南、湖北形成高值集聚区,西部地区只有四川省形成明显集聚区,东北地区的黑龙江和吉林交界处形成次一级高值集聚区。我国县级市的整体格局呈现出东部和中部地区连片高密度分布、东北地区局部集聚、西部地区零星散落的特征。

第三阶段(1992—1997年),县级市设置的密度大幅度提升,除长江三角洲和中原城市外,珠江三角洲和成渝地区一跃变为显著的高值集聚区。县级市设置的分布格局尚未发生明显的变化,仍主要集中在我国东部和中部地区,西部地区的聚集程度进一步提高。

第四阶段(1998—2017年),县级市设置的数量大幅度下降并呈零星分布的状态,江西、云南和新疆出现明显的集聚区,总体来看西部地区为县级市的主要设置区。

随着时间推移,我国县级市的集聚程度经历了先上升后下降的发展历程,分布格局也发生显著变化,由均衡分布向东、中部地区集聚再向西部地区侧重转变。第二、三阶段,县级市的调整重心向东中部地区靠拢,促进了东部地区城市连绵区和城市群的形成,同时也加剧了东西部地区县级市发展的差异。第四阶段,县级市的调整侧重于西部地区,反映了我国城市空间体系结构得到进一步优化。

4.3 空间热点区域演化特征

图3 我国县级市设置空间分布的核密度

图4 我国县级市设置空间分布的热点区域演化

5 我国县级市设置演变的动力机制

县级市设置的动力来源主要为城市化和政策导向。从某种程度上来说,城市化是区划调整的原始动力。行政区划是城市化快速发展时期的一种制度性选择[21],是作为上层建筑的行政区划设置模式与行政管理制度与反映经济、社会发展综合性水平的“城市化”进程相适应的结果[22]。改革开放以来,我国行政区划的调整是在快速城市化背景下展开的,其目的是为了促进城市的快速发展,如县改县级市。一方面是为了展现城市的实力,加快农村城市化;另一方面是为了获得经济自主权,营造更好的投资环境。经济体制的迅速转变、行政管理体制的改革以及快速的工业化和城市化影响下的地域经济结构的变化使原有的空间经济不断发生变化,从而要求对行政区划进行调整,导致城市连绵区和城市群的出现。我国城市数量由1978年的190个增加到1997年的664个,其中县级市由92个增加到442个,社会普遍认为县级市的数量已超过城市化进程的实际水平。因此,我国在1997年冻结了县级市审批。但长期以来的冻结审批给我国城镇化的健康发展带来了负面影响,造成大中小城市比例严重失衡,其中小城市的设置数量滞后于城市化进程的现象日渐凸显。2012年,县级市设置的工作再次重新启动。

行政区划调整具有很强的政策导向性,政策的不断变革和出台助推行政区划的设置和调整。改革初期,为防止大城市出现过度拥挤,顺应乡镇企业蓬勃发展的态势,我国确立了“严格控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的基本方针,掀起了“撤县改市”浪潮。20世纪90年代,随着沿海开发开放和实体经济的快速发展和新的设市标准出台,我国县级市设置迎来高潮,1992—1994年年增量都达到50个左右,增幅维持在10%以上。1996年,我国县级市数量已经达到历史最高水平(446个)。县改市后城市规模扩展速度太快,占用土地过多等一系列问题暴露,1997年政府出台《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》使县改市的审批冻结。此外,随着撤县设区的进程推进,县级市的数量大幅下降。2012年停滞了12年的撤县改市工作开始逐步放开。2017年我国“推动一批具备条件的县和特大镇有序设置为市”作为年度重点工作,2017年上半年批准了玉环、宁乡、隆昌等6地撤县设市,力度明显高于以往。

6 结论与讨论

主要结论为:①我国县级市的发展大致可分为探索起步(1978—1985年)、稳步增长(1986—1991年)、快速提升(1992—1997年)和缓慢发展(1998—1997年)四个阶段,我国县级市设置的模式主要为撤县设市、撤区设市、撤镇设市、地级市改县级市、恢复县级市和新建县级市,最为普遍的设市方式为“整县改市”和“切块设市”。②在空间分布模式上,我国县级市设置随着时间推移逐渐反映出由均衡分布趋向集中分布的态势。整体而言,空间结构的分形特征明显且分形结构较为复杂,在自组织演化过程中具有向沿海、沿长江地区及京广等综合运输大通道沿线区域集中的趋势。③在空间分布格局上,我国县级市的分布密度经历了先上升后下降的发展历程,分布格局由均衡分布向东、中部地区集聚再向西部地区侧重转变。第二、三阶段,县级市的调整重心向东中部地区靠拢,到第四阶段县级市的调整侧重于西部地区,我国城市空间体系结构得到进一步优化。④在冷热点区分布上,我国县级市设置的冷热点区迁移特征显著,其中热点区发展路径为“内陆地区—东部沿海地区—西部地区”。而在发生变化的区域中,在前两个阶段中,冷热点区的变化都表现为逐级增强或减弱的演化特征,而后两个阶段中冷热点区跃迁的演化特征明显。⑤在影响因素方面,城市化和政策导向是县级市设置的主要动力来源。城市化是县级市调整的源动力,而政策导向是其调整的助推力。

纵观整个县级市的发展历程,改革初期我国县级市的设置较为均衡,随着设置策略的转变,设置重心进一步向东部地区转移,在促使东部各大城市群形成的同时拉大了东西部地区发展差异。尽管从冻结到重启以来我国县级市的设置偏向中西部地区,但从总体格局来看,东、中、西部地区的县级市不仅在数量上差距显著,发育程度差异也较大。就城市群发育状况来看,东部地区的城市群发育较为成熟,而中西部地区的城市群建设仍处于发展初期。此外,县级市长期的冻结导致大、中、小城市比例失调,小城市的设置数量滞后于城镇化进程,而大城市由于人口和产业的过度集中出现日益严重的城市病。因此,未来不仅要增加县级市数量来优化中国城市的等级规模结构,促进大、中、小城市协调发展,同时还要进一步增加中西部地区县级市的数量,优化我国城镇体系的空间格局。