手术治疗背部巨大窦道1例*

唐才良,晁生武

(青海大学附属医院,青海 西宁 810001)

国际伤口愈合学会将慢性创面定义为不能通过正常有序而且及时的修复过程达到解剖和功能上完整状态的创面[1]。临床一般指由各种原因所致,经过1个月以上治疗未能愈合,且无愈合倾向的创面[2]。近年来,慢性创面患者越来越多,而治疗方法各式各样,疗效各不相同,现就1例背部巨大窦道患者通过手术治愈病例报道如下。

1 临床资料

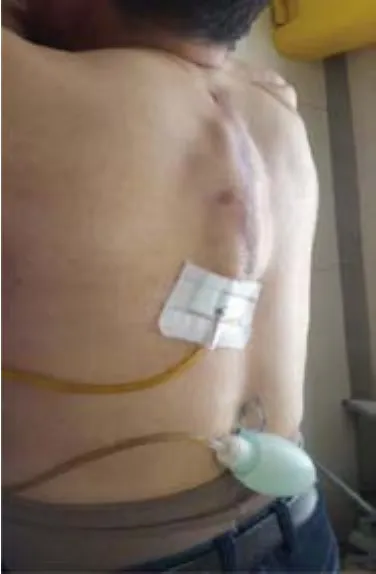

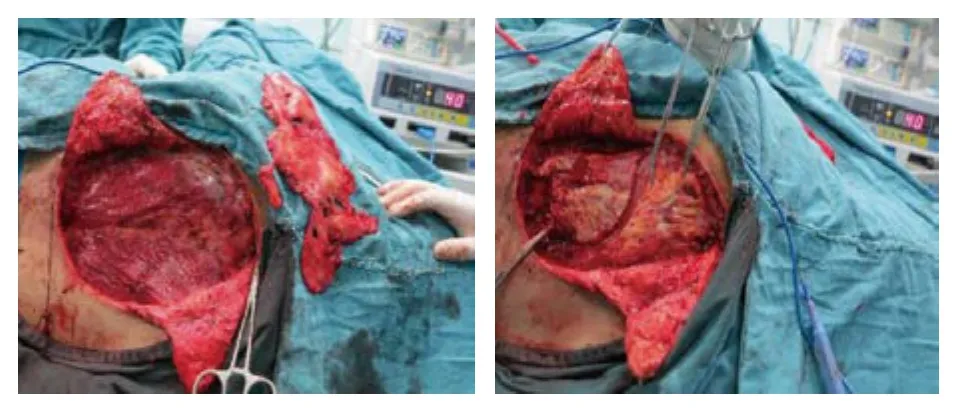

患者,男性,48岁,因背部肿物切除术后破溃4个月余,窦道形成1月入院。患者2006年6月无意间发现背部有一肿块,约蚕豆大小,质地硬,无疼痛及压痛,当时前往青海大学附属医院肿瘤外科行细针穿刺细胞学检查示:纤维瘤;予以背部肿块切除术,术后病检结果示:纤维瘤。9年后患者背部肿块复发,前往青海省某三级医院就诊,再次予以背部肿物切除+引流术,术后4个月伤口未愈合,背部形成一窦道,窦道口轻度红肿,引流管内有脓性分泌物流出,经久不愈,于2017年5月入住本科。体查:背部可见一长约10 cm纵型手术瘢痕,下方有一约10 cm×7 cm大小窦道,皮下有一负压引流管,引流管内每天有少量引流液,量 3~5 ml,创缘轻度红肿(见图1、2)。血常规、C反应蛋白正常;窦道冲洗液:外观黄色、浑浊、无凝块,白细胞计数170×106个/L,单核细胞比率0.85,多核细胞比率0.15;细菌培养:弗氏枸橼酸杆菌;窦道彩超:背部窦道处可见83 mm×100 mm的条状低回声区,考虑腔隙形成;背部窦道造影增强CT:左侧约平第6~8后肋水平,斜方肌区渗出并局部软组织肿胀,相应处皮下引流管,增强后可见造影剂进入,考虑感染性病变并窦道形成;术前予以负压封闭引流技术(VSD)进行1次负压吸引,持续5 d。于2017年5月18日在全身麻醉下行背部窦道扩创切除局部皮瓣转移术,术中在背部设计“S”切口,由浅入深完整切除窦道壁的肉芽组织及纤维组织,到达肌层,见新鲜健康组织(见图3)。伤口生理盐水、过氧化氢反复冲洗,庆大霉素液冲洗后,局部分离皮瓣,分别在切口上端及切口下端放置负压引流管各1根,依次缝合皮下及皮肤。术后根据细菌药敏试验使用抗生素,背部适量加压处理,术后第4天切口上端引流管引流液为3 ml,予以拔除,下端引流管于术后第10天予以拔除。术后复查彩超:皮下未见明显腔隙;切口愈合后出院。见图4。

图1 术前背上窦道大体外观

图2 术前予以注射生理盐水后窦道大体外观

图3 术中切除窦道病变组织后外观

图4 术后切口愈合后外观

2 讨论

本例患者肿块切除术后切口长期不愈,以致背部形成一巨大窦道。回顾分析,患者既往体健,无相关影响伤口愈合等疾病,患者伤口长期不愈,考虑可能与手术中无菌操作、缝合技术残留死腔、引流不畅等因素有关。

针对此患者的治疗,在改善患者全身状况后首选的是手术治疗,而手术成功的关键在于:①积极做好术前准备,行细菌培养明确病原菌,使用敏感抗生素,行影像学检查,了解窦道深度及腔隙大小;②术前有效的创面负压吸引,能及时清除创面渗出物,防止污染和继发感染,保证创面清洁,改善局部微循环,刺激肉芽组织生长;③选择合适的麻醉方式,麻醉要充分,使肌肉完全松弛,有利于手术操作;④严格遵守无菌原则,彻底切除窦道病变组织,彻底止血,保证皮瓣血运,用皮瓣填充创面缺损,这是手术成功最关键的一步;⑤创面冲洗干净,逐层缝合,不留死腔,放置负压引流管,通畅引流;⑥术后密切观察伤口变化及皮瓣颜色,常规使用抗生素,切口适量加压包扎,避免积液感染,适时拔除引流管。