糖尿病合并功能性便秘的危险因素及生物反馈治疗的效果观察

赵先群,张雪松,刘晓政,张向东

(河南省南阳市中心医院 1.消化二病区,2.儿科,河南 南阳 473000)

糖尿病(diabetes mellitus,DM)胃肠功能紊乱是DM常见的慢性并发症(常见的有胃轻瘫、消化不良及功能性便秘等),其中功能性便秘(functional constipation,FC)的发生率约为25%[1]。有数据显示,患者的饮食、运动、通便药物应用、血糖控制及是否有周围神经病变等因素与DM合并功能性便秘的发生有关[2]。便秘可导致腹痛、腹胀、痔疮及肛裂等不适,影响患者的健康及情绪。甚至有患者由于便秘而用力排便,引起脑血管破裂和心源性猝死。国内对功能性便秘的治疗以药物和手术治疗为主,副作用多、且症状易反复发作。近年来,生物反馈疗法治疗功能性便秘以无创、无痛及无副作用的优势得到临床医生的重视[3]。生物反馈疗法是一种利用生物反馈机制,使患者通过自身生理活动信息的调整,学习控制内脏器官活动,从而减轻或消除功能性疾病的方法[4]。本研究通过分析DM合并功能性便秘的危险因素并观察生物反馈治疗的临床效果,旨在为临床DM合并功能性便秘的预防及治疗提供指导。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2015年2月—2015年11月河南省南阳市中心医院诊治的390例DM患者。其中,男性228例,女性162例;年龄52~87岁,平均(65.44±22.19)岁;病程6~35年,平均(15.83±8.77)年。根据是否合并功能性便秘,将其分为便秘组(162例,出口梗阻性便秘87例和慢传输型便秘75例)和未便秘组(228例)。纳入标准:①所有患者均为2型糖尿病(T2DM),符合世界卫生组织关于DM的诊断标准[5];②合并功能性便秘的患者符合罗马Ⅲ功能性胃肠疾病对功能性便秘的系列诊断标准(持续型排便困难,便次减少或排便不尽感,排除肠道本身和全身器质性病因及其因素,同时不符合肠易激综合征的诊断标准。其中出口梗阻性便秘指由于直肠及肛管病变,引起排便困难[6];结肠慢传输型便秘指由于各种原因导致结肠传输减慢,粪便中水分吸收增加等所致的便秘[7])。排除标准:①肠道本身疾病或全身性疾病所致的器质性便秘;②合并功能性便秘并接受生物反馈治疗以外治疗的患者。

1.2 研究方法

1.2.1 DM 合并功能性便秘的危险因素 记录患者年龄、性别、病程、是否严格限制饮食、有氧运动时间、血糖控制水平、是否长期服用二甲双胍及是否有周围神经病变等情况。严格限制饮食的判断方法:根据患者的日常进食情况计算其实际的产热量,低于标准热量(依据患者身高、体重及日常活动情况计算)的10%即为严格限制饮食[8];血糖控制水平以餐后2 h血糖为标准;服用二甲双胍的疗程大于2月可认为是长期服用。

1.2.2 DM 合并 FC 生物反馈治疗效果分析 记录合并FC患者的便秘类型,多功能生物反馈治疗(加拿大Thought Technology公司)参照罗虹雨等[9]的研究方法进行生物反馈治疗,以肛门直肠压力测定结果(肛管静息压、最大缩榨压、直肠感知阈值及直肠最大耐受量)作为衡量治疗效果的指标,以大便次数1~2次/d、大便性状正常为治愈标准。

1.3 统计学方法

数据分析采用SPSS 19.0统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验,计数资料以例(%)表示,比较采用χ2检验,影响因素的分析采用多因素Logistic回归模型,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

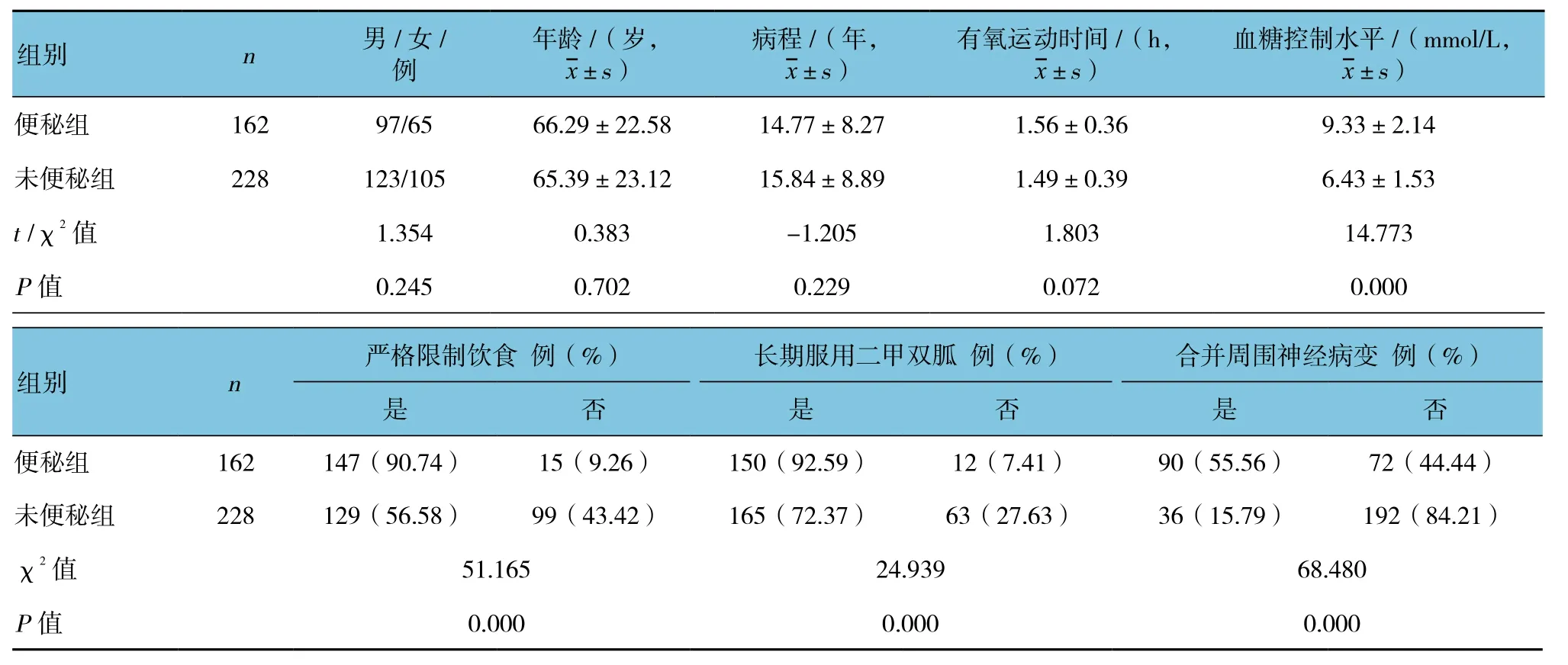

2.1 两组基本特征比较

两组性别、年龄、病程及有氧运动时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。两组血糖控制水平、严格控制饮食、长期服用二甲双胍及合并周围神经病变比较,差异有统计学意义(P<0.05);便秘组血糖控制水平、严格控制饮食、长期服用二甲双胍及合并周围神经病变比例均高于未便秘组(P<0.05)。见表1。

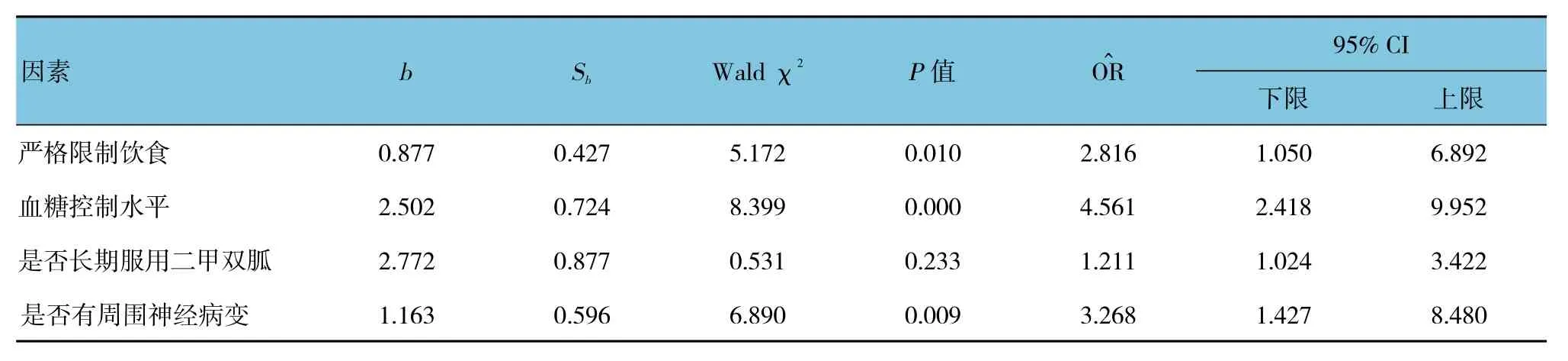

2.2 DM患者发生功能性便秘的危险因素分析

单因素分析发现,FC与严格限制饮食、血糖控制水平、是否服用二甲双胍及是否有周围神经病变有关(P<0.05);与性别、年龄及病程无关(P>0.05)。以是否发生功能性便秘为因变量,以严格限制饮食、血糖控制水平、是否服用二甲双胍及是否有周围神经病变4个因素为自变量,进行多因素Logistic回归分析结果表明,严格限制饮食、血糖水平过高及具有周围神经病变是糖尿病患者合并功能性便秘的危险因素(P<0.05)。见表2。

2.3 DM合并功能性便秘生物反馈治疗效果分析

DM合并功能性便秘162例患者,占41.54%,治愈为111例,治愈率为68.52%,出口型梗阻和慢传导型梗阻的治愈率分别为82.76%(72/87)和52.00%(39/75),两者比较差异有统计学意义(χ2=21.522,P=0.000)。两种类型功能性便秘肛门直肠压力比较,差异有统计学意义(χ2=17.666,P=0.000);出口型梗阻患者治疗前后直肠感知阈和直肠最大耐受量[感知阈值:(90.1±10.5) VS (24.6±4.3)ml,t=53.845,P=0.000;最大耐受量:(412.8±50.3) VS(179.5±21.9)ml,t=39.665,P=0.000]比较,差异有统计学意义。

表1 两组基本特征比较

表2 DM患者功能性便秘发生影响因素的危险因素分析

3 讨论

本研究纳入390例DM患者的FC发病率高达41.54%,远高于文献报道的25%,主要原因是体内长期高血糖水平导致胃肠植物神经受损,进而导致胃动力低下、胃排空延迟及肠蠕动减慢。另外,长期便秘可影响患者情绪,促使肾上腺素、胰高血糖素等胰岛素的对抗激素分泌增加、诱使血糖水平升高,造成恶性循环,严重威胁患者健康。

我国DM患者对饮食控制与DM治疗的关系认识普遍比较片面,认为吃得越少对病情的控制越好,任意减少饮食量、导致进入胃肠道的食物残渣减少,对结肠壁产生的压力较小,肠蠕动减慢、导致便秘[10]。本研究中,严格限制饮食的患者FC发生率为90.74%,DM患者应合理膳食、听从临床医生的指导,在定量的范围内尽量多食用高植物纤维食物,能促使粪便排出,同时有利于肠道益生菌群繁殖[11]。血糖过高使体内缺水,引起大便干燥秘结、排便困难费力。长期高血糖还可引起抑制性胃肠激素分泌增加、抑制胃肠收缩,导致胃肠动力下降,便秘发生的可能性增大。本研究中餐后2 h血糖水平>10.5 mmol//L的患者FC发生率为68.75%,高于血糖水平较低者,与文献报道相符。高血糖状态损伤肠黏膜上皮细胞,导致结肠周围神经病变以及结肠敏感性降低、抑制胃肠蠕动,还可使患者直肠肛门括约肌功能障碍,直肠肛门蠕动减弱,大便难以排出[12]。

功能性便秘病因复杂、症状顽固,传统治疗方法多以增加食物纤维及水的摄入量、定时排便及服用药物等保守治疗为主,患者的依从性欠佳,且纤维素和水分的摄入量有一定的限度,长期服用泻药还可能导致结肠黑病变的发生。生物反馈治疗目前逐渐成为治疗功能性便秘的新方法,他是利用特定的仪器收集内脏器官的生理活动信号,通过患者的大脑皮层、下丘脑产生神经和体液变化,形成生物反馈通路,能够使患者通过显示看到或听到自身的生理活动,让患者学会适时的收缩和放松肛门及腹部肌肉,重建排便反馈通路[13]。RIONI等[14]通过对52例FC患者进行生物反馈训练后得出结论,生物反馈治疗出口梗阻型功能性便秘效果良好。RAO等[15]对77例FC患者的随机对照研究结果显示,生物反馈对症状、排便次数、大便性状及肛直肠测压等主客观参数的疗效优于传统疗法组(饮食、运动及缓泻剂)。

出口型梗阻是指肠内容物在全结肠的转运时间正常或者轻度异常,但在直肠的停留时间过长,与直肠肛管的动力异常有关。针对该类型功能性便秘的治疗,主要是缓解排便时肛门外括约肌痉挛,松弛盆底肌肉以及协调肛门括约肌的收缩,达到改善肛门内、外括约肌矛盾运动的目的。慢传导型梗阻指肠内容物从结肠近端到结肠和直肠远端通过时间减慢。针对该类型功能性便秘的治疗,主要是训练盆底和腹部肌群,促进肠道的蠕动,加强腹部肌肉在排便时的辅助力量[16]。熊观瀛[17]等观察32例功能性便秘患者进行生物反馈训练治疗,并对患者进行治疗前后的临床评估、结肠通过时间检查和肌电图检查,结果显示生物反馈治疗对各种类型的功能性便秘均有效,但对出口梗阻型便秘疗效更佳。本研究中生物反馈的治愈率为68.52%,其中出口型梗阻和慢传导型梗阻的治愈率分别为82.76%和52.00%,与文献报道一致[18]。

综上所述,功能性便秘是DM的常见合并症,对患者生存质量有不同程度的影响,危害较大。严格限制饮食、血糖控制过高及具有周围神经病变均是DM患者合并功能性便秘的危险因素,临床医生应给与足够重视。对合并FC的DM患者,应进行合理调整饮食结构、增加日常活动及减轻精神心理压力等一般治疗。如便秘症状仍无缓解,可考虑进行生物反馈治疗,尤其适用于出口型梗阻功能性便秘,效果较好。