与《新文学史料》的点点滴滴

——楼适夷书信四通释读

宫 立

河北师范大学文学院

著名作家、翻译家、编辑出版家楼适夷(1905-2001)的书信,结集的只有浙江人民出版社2006年8月出版的《黄源与楼适夷通信集》。《鲁迅研究月刊》1992年第7期刊有《楼适夷先生谈鲁迅〈赠蓬子〉诗本事(通信)》,公布了楼适夷1977年7月14日、9月1日给姚锡佩的书信2通。徐庆全在《百年潮》2000年第1期写有《楼适夷与周扬关于冯雪峰的通信》,公布了楼适夷1979年4月18日、10月7日给周扬的书信2通。周国伟在《上海鲁迅研究》2002年第1期写有《忆与楼适夷先生的书信交往》,公布了楼适夷1980年至1989年给他的书信4通。王世家在《鲁迅研究月刊》2005年第5期写有《适夷先生书信笺释——读札忆往之二》,公布了楼适夷给他的书信19通。赵修慧在《上海鲁迅研究》2005年秋之卷写有《关于楼适夷给赵家璧的十五封信》,公布了楼适夷给赵家璧的书信15通。《新文学史料》2014年第1期刊有《名家致牛汉信一束》,公布了楼适夷给牛汉的书信1通。笔者近日又找到楼适夷的书信4通,略作钩沉,以为纪念。

一

罗逊在2018年2月17日《上海书评》写有《新见楼适夷致施蛰存信札》,钩沉了楼适夷1982年2月23日给施蛰存的书信一通。笔者在华夏天禧·墨笺楼2017年7月18日至26日举办的“巴金、冰心、姚雪垠、周而复、萧乾等著名作家墨迹专场”,又找到楼适夷给施蛰存的书信一通,照录如下:

蛰存同志:

在沪别后,我就去厦门鼓浪屿,住了不及二月,因身体不适,改变了越冬的计划,于上月末提前回京了。一直不大好,写信也就懒了。

老年人冬天不大好过,那天去看望您,晨起咳嗽的样子,竟同我差不多。我知道您较我年长,但精力好得多,好久不闻音讯,身体好吗?

今年六月,冯雪峰同志诞生八十年,义乌家乡正计划搞纪念活动,邀请全国友好参加,有金鉴才等二同志,来过北京,后去上海,我曾介绍他们去拜访您,可能已经见到。

您允许给《新文学史料》写纪念雪峰的文章,现在希望早日写寄,《史料》83.2号拟辑一组文章,配合纪念,我们都约一些雪峰生前最老的友好,象汪静之、蒋天佐等写文章,另外还有一些研究工作者写的传记篇章,二月中须发稿,请能于最近拨冗写成,甚感甚感!

专此即请

岁祺

弟适夷 26/1(83)

楼适夷1983年1月26日致施蛰存信

施蛰存最终写就的怀念冯雪峰的文章题为《最后一个老朋友——冯雪峰》。施蛰存坦言:“雪峰的政治生活我无可叙述;现在我笔下的冯雪峰,是一个重情谊、能念旧的好朋友,是一个热情团结党外人士的好党员。”为了纪念冯雪峰诞辰80周年,《新文学史料》1983年第2期设有冯雪峰研究专辑,除了施蛰存的《最后一个老朋友——冯雪峰》,还刊有李霁野的《忆冯雪峰同志》、汪静之的《〈雪的歌〉——雪峰的象征》、骆宾基的《初访“神坛”(第一夜)——回忆乡居的冯雪峰同志》、刘哲民的《缅怀冯雪峰同志》以及楼适夷为《〈雪的歌〉——雪峰的象征》写的“附记”。楼适夷对《〈雪的歌〉——雪峰的象征》涉及的两个问题——“一、雪峰1942年出狱赴重庆,为什么住在叛徒姚蓬子处?二、‘文革’初风传所谓‘上饶集中营一批政治犯集体脱党声明’,其中有雪峰的名字,是怎么一回事”——作了补充说明。

二

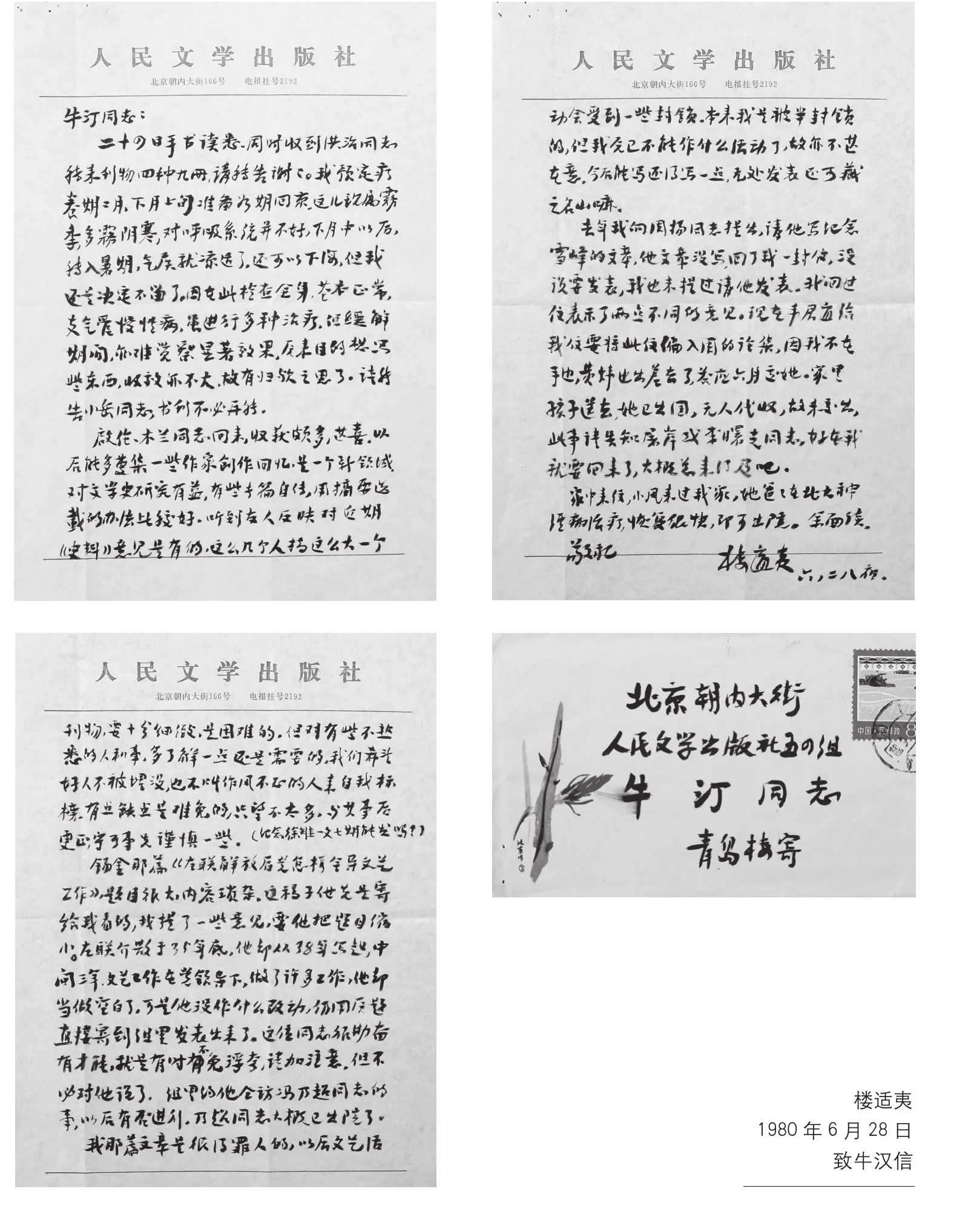

华夏天禧·墨笺楼2017年9月5日至11日举办的“钱学森、楼适夷、赵家璧、萧乾、吴小如等名家信札专场”,有楼适夷给牛汉(又名牛汀)的书信一通,摘录如下:

牛汀同志:

二十四日手书读悉,同时收到洪治同志转来刊物四种九册,请转告谢谢。我预定疗养期二月,下月上旬准备如期回京,这儿现属雾季,多雾阴寒,对呼吸系统并不好,下月中以后,转入暑期,气候就凉透了,还可以下海,但我还是决定不留了。因在此检查全身,基本正常,支气管慢性病,虽进行多种治疗,但缓解期间,亦难觉察显著效果,原来目的想写些东西,收效亦不大,故有归欤之思了。请转告小岳同志,书刊不必再转。

启伦、木兰同志回来,收获颇多,甚喜。以后能多搜集一些作家创作回忆,是一个新领域,对文学史研究有益,有些长篇自传,用摘要选载的办法比较好。听到友人反映对近期《史料》意见是有的,这么几个人搞这么大一个刊物,要十分细致,是困难的。但对有些不熟悉的人和事,多了解一点还是需要的,我们希望好人不被埋没,也不叫作风不正的人来自我标榜。有点缺点是难免的,只望不太多,与其事后更正,宁可事先谨慎一些。(纪念徐雉一文七期能发吗?)

锡金那篇《左联解散后党怎样领导文艺工作》,题目很大,内容琐杂。这稿子他先是寄给我看的,我提了一些意见,要他把题目缩小。左联解散于35年底,他却从38年写起,中间三年,文艺工作在党领导下,做了许多工作,他却当做空白了。可是他没作什么改动,仍用原题直接寄到组里发表出来了。这位同志很勤奋有才能,就是有时不免浮夸,请加注意。但不必对他说了。组里约他仝访冯乃超同志的事,以后有否进行,乃超同志大概已出院了。

我那篇文章是很得罪人的,以后文艺活动会受到一些封锁。本来我是被半封锁的,但我原已不能作什么活动了,故亦不甚在意。今后能写还得写一点,无处发表还可藏之名山嘛。

去年我向周扬同志提出,请他写纪念雪峰的文章,他文章没写,回了我一封信,没说要发表,我也未提过请他发表。我回过信,表示了两点不同的意见。现在韦君宜给我信要将此信编入周的论集,因我不在手边,黄炜也出差去了,答应六月交她。家里孩子送去,她已出国,无人代收,故未交出,此事请告知屠岸或李曙光同志,好在我就要回来了,大概总来得及吧。

……

楼适夷

六,二八夜

蒋锡金的《“左联”解散以后党对国统区文艺工作领导的亲历侧记》刊于《新文学史料》1979年第4期,署名锡金,文中有这样一段记述:“《弹花》,赵清阁编,她是一个带些神秘性的人物,政治倾向上是属于国民党的。”难怪赵清阁1979年10月9日致信《新文学史料》编辑部:“近读《新文学史料》第4期,内有锡金的一篇《“左联”解散以后党对国统区文艺工作领导的亲历侧记》,在谈到一九三八年‘武汉文坛情况’,涉及当时我和我编辑的《弹花》文艺月刊。一九三八年武汉文艺界实行统一战线大团结,我作为一个写作者和编辑人,不可避免地结识了不少各方面的文人作家,但这都是光明磊落的。我记不起是否认识锡金,为什么要这样打击我?实在困惑的很!”

楼适夷信中“我那篇文章是很得罪人的”一句中的“文章”指的当是他在《鲁迅研究动态》1980年第2期发表的《为了忘却,为了团结——读夏衍同志〈一些早该忘却而未能忘却的往事〉》。王锡荣在《“左联”与左翼文学运动》中说:“刚刚进入80年代,一场关于左联历史的论争也激烈爆发。事情源于1966年冯雪峰撰写的一份‘交代’材料《一九三六年周扬等人的行动以及鲁迅提出‘民族革命战争的大众文学’口号的经过》。1978年夏天,茅盾看到了这份传抄材料,对其中说到该口号最先由胡风提出一说感到震惊,因鲁迅当时跟他商量此口号,他一直以为是鲁迅提出的,故感到受了欺骗,于是写了《需要澄清一些事实》一文,后与冯雪峰的上述材料一起刊登于《新文学史料》1979年第二辑。1980年1月,夏衍在《文学评论》上发表《一些早该忘却而未能忘却的往事》,针对冯雪峰的材料,对他1936年到上海后的一些做法,指其不找周扬、夏衍而找鲁迅,是无视党组织,与‘反革命分子’胡风一起提出新口号,而鲁迅不辨忠奸、被胡风利用等等。夏文发表后,引起强烈反响。包子衍、余开伟、楼适夷、吴奚如等纷纷撰文,批评其对冯雪峰、鲁迅和胡风的指责不公,认为从中仍可见当年的宗派主义的阴影。发表夏衍文章的《文学评论》收到很多篇批评夏衍文章的来信和文章。由此惊动上层,中宣部发布了8号文件和31号文件,要求停止此事争论。3月下旬,纪念左联成立50周年纪念大会在北京隆重举行,周扬在大会上作主题报告,对左联的历史和得失以及两个口号论争做出了比较中肯的表述,承认当时左联领导人对鲁迅不够尊重,得到了广泛的认同。4月,楼适夷在《文学评论》上发表了《为了忘却,为了团结》,既对夏衍的文章做出批评和澄清,也发出了团结共进的希望。一场剑拔弩张的论争就此暂告平息。”实际上,楼适夷的《为了忘却,为了团结——读夏衍同志〈一些早该忘却而未能忘却的往事〉》原定在《文学评论》发表,但最终没有。《陈荒煤文集》第10卷收有陈荒煤1980年3月12日给时任中宣部副部长的朱穆之、廖井丹的信,其中提到,“送上楼适夷同志一篇批驳夏衍同志的文章,请你们审阅批复”,“楼适夷同志的文章,我详细看了,我认为这样的文章不能发表”。严家炎在《胡风在四五十年代文学转型中的地位和作用》中说:“为什么楼适夷原定发表在《文学评论》上的文章《为了忘却,为了团结》1980年要被荒煤同志勒令撤掉?后来我将稿子要过来刊发在《中国现代文学研究丛刊》上。”

楼适夷1979年4月18日致信周扬:“冯雪峰同志改正问题,中央已批示,现在在筹备重新举行追悼会,大家盼望您写篇纪念文章,这是有历史意义的事。从雪峰遗物中,发现了他最后写的一篇寓言作品,大概是七五年十一月在病床上写的,家属推测是在您去探病之后。现在想以适当方式予以发表,先把抄稿给您看看,不知您有什么意见,请示。”冯雪峰最后写的这篇寓言作品指的《锦鸡与麻雀》,刊于1979年11月17日《人民日报》和《安徽文学》1979年第8期。楼适夷信中提到的周扬“回了我一封信”,指的当是周扬1979年5月1日给楼适夷的回信,后来这封信以《周扬同志致友人的一封信》为题,刊于《新文学史料》1980年第4期。“我回过信”,指的当是楼适夷1979年10月7日给周扬的回信,信中说:“文学史总得是研究作家作品史,不是口号纠缠史”,“雪峰材料是文化大革命中奉革命群众勒令写的,但并不是逼供信。当时被人传抄,到72年雪峰发现,又在文字上做过一些修改,我以为他未下井投石,也并无传闻不实之言。您信中又说对两个口号错误,雪峰做过检讨,材料中所写,只言提此口号时未请示党,及未付之大家讨论。本来两个口号均非经中央批准提出的党的口号,都未经过群众广泛讨论(当时情况都不可能做到),故正如主席所说的均为抗日的口号,不是党的口号,故不能说为单方面的错误。57年批判中据雪峰在牛棚中对我私下所言,当年批判有与事实完全出入之处,但他以为事已过去,不必在这样的时候提出申辩,其所写材料中也未提出。”由此可推知,楼适夷给牛汉的这封信写于1980年6月28日。

另外,“纪念徐雉一文”指的当是徐雪寒的《诗人徐雉同志的一生》,最终刊于《新文学史料》1980年第4期(总第9期)。

华夏天禧·墨笺楼2017年9月16日至23日举办的“臧克家、楼适夷、萧乾、苏金伞、碧野、谢冰岩等著名作家墨迹专场”,还有楼适夷给牛汉的书信一通,照录如下:

牛汀同志:

这里三篇我以为可以发表。吴文中谈博古名字,我把他删改了。博古同志后来是壮烈牺牲的,以不提名为好,谅吴老亦必能同意。陈北鸥文只谈二事,题目大了,故改为“二三事”。许幸之谈与郭老无直接关系,特别谈自己的,我意大可压缩,是否请方殷同志动动手术。周而复在郭老于北京医院适亦住院,他有意写一篇郭老的最后,是否请木兰同志去催催,以完成下期郭老专辑,我打算再向郭老家属要部分佚文。此外,或有他稿,则七期可编一郭老专辑矣。

敬礼

楼适夷

一、廿二夜

1980年5月22日出版的《新文学史料》1980年第2期(总第7期)设有郭沫若研究专辑,除了刊有吴奚如的《郭沫若同志和党的关系》、周而复的《缅怀郭老》、陈北鸥的《杂忆郭老在东京》,还有阳翰笙的《回忆郭老创作二十五周年纪念和五十寿辰的庆祝活动》、赵景深的《〈沫若前集〉和〈郁达夫全集〉——郭沫若给我的信》、孙玉石的《读郭沫若的〈论诗〉通信》以及郭沫若的《关于话剧〈武则天〉的书简》。由此可以推知,楼适夷给牛汉的这封信的写作日期是1980年1月22日。

信中的“吴老”指的当是吴奚如。《新文学史料》刊出吴奚如的《郭沫若同志和党的关系》时,用“王明路线的执行者、党中央当时作为总书记之一的一位同志”指代博古。

《新文学史料》2014年第1期《名家致牛汉信一束》收有楼适夷(1980年)1月4日给牛汉的信,其中说:“我看了周而复怀郭一文二万余字,觉得不错,拟请郭氏姐妹看看,再交给组里……郭文已执笔数日,考虑不少,还没写成……看了别人的更自觉不如,但还是想把他写好才行,不过对于我刊,我的文章是不值重视的,我手边信债文债,堆积不少。”信中提到的“周而复怀郭一文”指的当是周而复1980年1月27日写就的《缅怀郭老》。“郭文执笔数日”,楼适夷最终于1980年2月6日写成《访问郭老的故乡》,刊于《当代》1980年第2期,署名适夷。

三

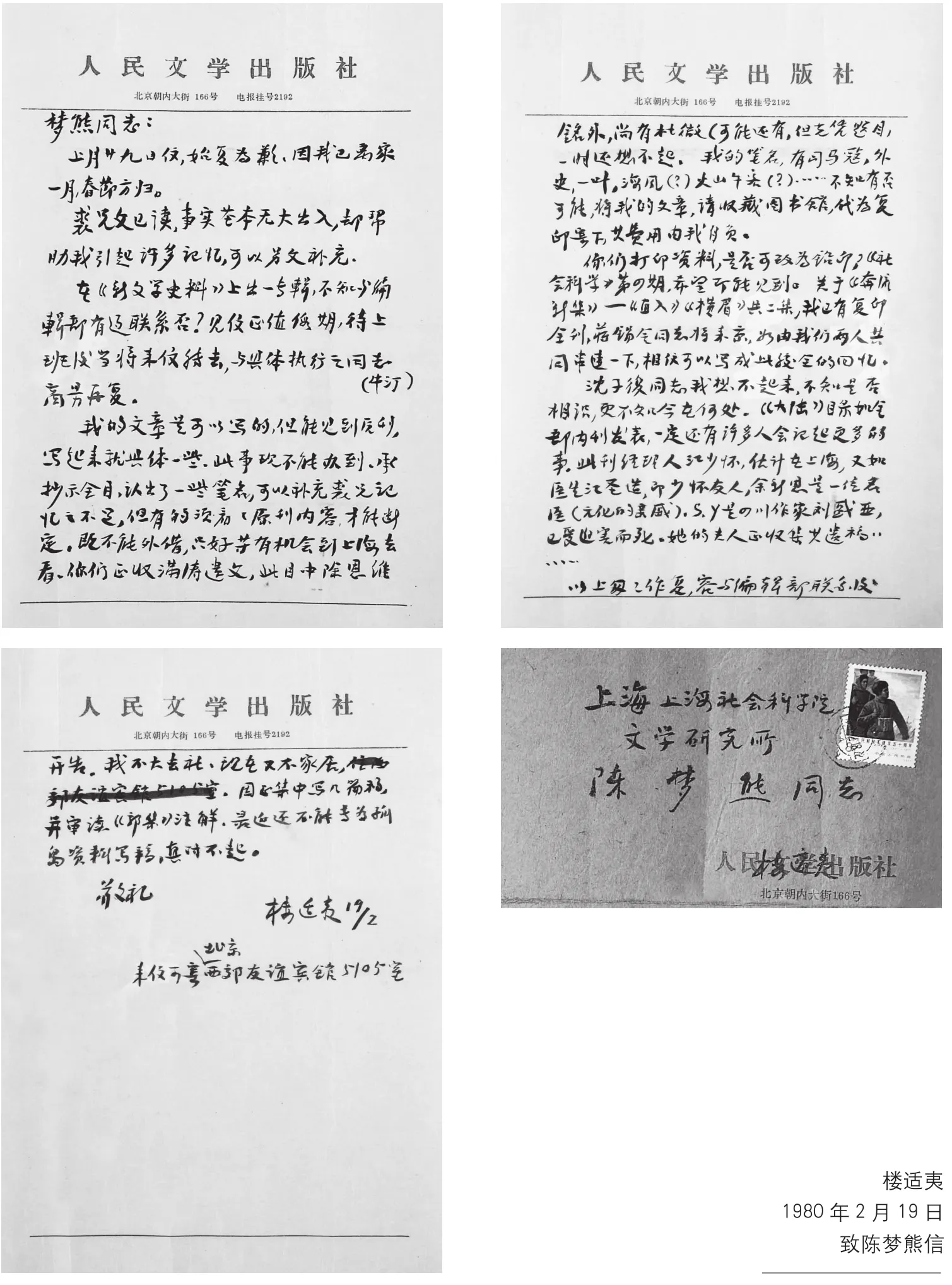

华夏天禧·墨笺楼2018年6月23日至30日举办的“师间的交往与互动——尺牍轩旧藏顾颉刚、张元济、朱经农、楼适夷、冯其庸等名家墨迹专场”,有楼适夷给陈梦熊的书信一通,照录如下:

楼适夷1980年1月22日致牛汉信

梦熊同志:

上月廿九日信,始复为歉,因我已离家一月,春节方归。

裘兄文已读,事实基本无大出入,却帮助我引起许多记忆,可以另文补充。

在《新文学史料》上出一专辑,不知与编辑部有过联系否?见信正值假期,待上班后当将来信转去,与具体执行之同志(牛汀)商量再复。

我的文章是可以写的,但能见到原刊,写起来就具体一些。此事现不能办到,承抄示全目,认出了一些笔名,可以补充裘兄记忆之不足,但有的须看看原刊内容,才能断定。既不能外借,只好等有机会到上海去看。你们正收满涛遗文,此目中除恩维铭外,尚有杜微(可能还有,但光凭题目,一时还想不起。我的笔名,有司马寇,外史,一叶,海风(?))火山午客(?)……不知有否可能,将我的文章,请收藏图书馆,代为复印寄下,其费用由我自负。

你们打印资料,是否可改为铅印?《社会科学》第四期,希望即能见到。关于《奔流新集》——《直入》《横眉》共两集,我已有复印全刊,蒋锡金同志将来京,如由我们两人共同串联一下,相信可以写成比较全的回忆。

沈子复同志我想不起来,不知是否相识,更不知今在何处。《大陆》目录如全部内刊发表,一定还有许多人会记起更多的事。此刊经理人江少怀,估计在上海,又如医生江圣造,即少怀友人,余新恩是一位名医(元化的亲戚)。S.Y是四川作家刘盛亚,已受迫害而死。他的夫人正收集其遗稿……

以上匆匆作复,容与编辑部联系后再告。我不大去社,现在又不家居,因正集中写几篇稿,并审读《郭集》注解。最近还不能专为孤岛资料写稿,真对不起。

敬礼

楼适夷

19/2

来信可寄北京西郊友谊宾馆5105室

信中的“裘兄”指的当是裘柱常,《新文学史料》1980年第4期刊发了裘柱常的《追忆〈大陆〉》。由此可推知,楼适夷给陈梦熊的这封信写作日期为1980年2月19日。裘柱常回忆:“说起上海在‘孤岛’时期的《大陆》月刊,我多少还记得一些情况,但是不免有些含糊了。幸亏由洪荒、梦熊两位给我看了一份《大陆》全份的目录,就使我多想起了些差不多四十年前的情况;又和当时和我一同参加这工作的朋友蒯斯曛谈了一谈,又弄清了一些往事,希望能写得比较详细一些,但也只是比较详细一些而已。要是能和适夷共同回忆一下,自然可以更其充实一些。”“这刊物的主持人是王任叔,实际负责编辑的是楼适夷,由我以裘重的笔名向公共租界工部局登记为对外的编辑人,由任叔的朋友江少怀登记为发行人”,“《大陆》月刊的实际编辑是适夷,我只帮忙组织部分文稿而已。第一期封面也是适夷设计的”,“满涛写了他在美国留学时的生活,署笔名恩维铭”,“因为要使《大陆》的政治色彩非常含糊,所以写文章的人,也不一定用一个笔名,往往有用二、三个笔名的。记得适夷曾用过司马寇的笔名,还有其他的我已完全记不起来。有的连作者自己也记不起的,柯灵同志就是这样。他曾经问过我,可是也不知道,直待洪荒同志把《大陆》全份的目录给他看后,才辨认出来。”

关于《大陆》月刊,楼适夷虽然在信中坦言“可以另文补充”,“我的文章是可以写的”,但他最终未写。不过,楼适夷在回忆文章中还是有提到《大陆》的。《新文学史料》1994年第1期刊有楼适夷的《我谈我自己》,其中谈道:“这时,王任叔来找我,要我编一个刊物。当时上海最流行的是黄嘉德等编辑的《西风》,专门宣扬美国生活方式;我们也要出一个刊物,外表不要太红,既能争取各阶层读者,又便于隐蔽。这个刊物由我主编,钱由几个统一战线内的资本家拿出来。刊名叫《大陆》月刊,由裘重(裘柱常)出面向公共租界工部局登记。印刷发行是江少怀。从一九四○年九月创刊,出了一年,因为经济困难办不下去了。”楼适夷在《痛悼傅雷》中也曾回忆:“抗日战争进入最艰苦的阶段,在成为‘孤岛’的上海,我和傅雷开始建立了友谊。在太平洋战争前夕,国民党顽固派一次次掀起反共高潮,很多在上海的文艺工作者,都陆续进入抗日民主根据地,留下来的人越来越少了。朋友们在最困难的条件下,仍坚持着对敌、伪、顽三方面的文化斗争。当我们一些公开的进步刊物都不能存在时,得到工商界一些抗日爱国人士的帮助,我们又办了一个表面几乎不显露政治色彩的文化综合刊物——《大陆》月刊,组织上要我来担任筹办工作,为了扩大我们的阵线,尽量团结平时与我们很少交往的文化工作者来参加这个刊物的撰稿。朋友裘柱常给我介绍了他的亲戚傅雷。”

关于《奔流新集》,楼适夷回忆:“一九四一年十一月我们出了个《奔流新集》,主要由我、许广平、王元化、满涛、蒋锡金等搞的。共出两辑,第一辑叫《直入》,第二辑叫《横眉》。第二辑于一九四一年十二月八日印成,正好珍珠港事变发生,日本军队进了租界,印刷所打电话来叫我们赶快拿走,不拿走就要烧了。锡金说是由他一个人到印刷所取得了三册样本,当时答应去雇车取运,就再也没有回去,而由印刷所全部销毁了。取出的三册,一本放到傅雷家里,一本交给许广平,一本留下我们几个人传阅。其实,锡金的回忆不确实。最近王元化对我说:‘你这个人记忆力那么坏,明明是你和满涛拿了好多本来分送给朋友们的。’经元化一说,我想起来了,我记得印刷此刊的中国科学印刷公司在爱多亚路(今延安东路),马路上日本兵都站岗了,许多卡车装着撕碎了的报纸、杂志一车车拉到纸厂去作纸浆,我们拿了几本出来也说不清了。”

《新文学史料》2001年第3期刊有《楼适夷同志生平》,其中提到:“1978年,楼适夷同志任人民文学出版社顾问。他提出创办《新文学史料》杂志,亲自制定规划和办刊方针,为《新文学史料》的发展奠定了基础。以后又担任《新文学史料》顾问,直至去世。”本文钩沉的楼适夷这4通书信,无一不与《新文学史料》有关,这何尝不是楼适夷持续关注《新文学史料》发展的有力证明?!