芬兰文《红楼梦》的发现与研究

高 源

(中山大学哲学系,珠海,519082)

海外《红楼梦》的译本迄今已有28种语言和101个译本①吴世昌的《红楼梦的西文译本和论文》一文搜集了其在牛津考察到的各译本情况(至1962年,共计17种),其中英译本7种、德译本3种、俄译本2种、法译本4种、意大利本1种。之后,胡文彬在其《〈红楼梦〉在国外》一书中(截至1993年)探讨了日本、朝鲜、越南、泰国、缅甸、新加坡、俄国、德国、捷克斯洛伐克、英、美、法、西班牙等国的译本(含摘译本、节译本、全译本等)共计17种语言、62种版本。而后,冯其庸、李希凡的《红楼梦大辞典》(1990)与姜其煌的《欧美红学》(2005)对译本情况又作了少许调整。据最新唐均《〈红楼梦大辞典·红楼梦译本〉词条匡谬赓补》一文的调查,译本已增至28种语言、101个译本。以上诸文献,参见吴世昌.红楼梦的西文译本和论文[A]//文学遗产(增刊第九辑)[M].北京:中华书局,1962;胡文彬.《红楼梦》在国外[M].北京:中华书局,1993;冯其庸,李希凡.红楼梦大辞典[M].北京:文化艺术出版社,1990;姜其煌.欧美红学[M].郑州:大象出版社,2005;唐均.《红楼梦大辞典·红楼梦译本》词条匡谬赓补[A]//华西语文学刊(第三辑之《〈红楼梦〉译介研究专辑》)[M].成都:四川文艺出版社,2010.。其中,弗兰茨·库恩(Franz Kuhn)的德译本为欧洲大陆最有影响的本子之一,其直接影响的转译本有英、法、匈、荷、意等五种版本②王金波.库恩《红楼梦》德文译本的流传与接受——以德语世界为例[J].红楼梦学刊,2016(2):290-323;张桂贞.弗朗茨·库恩及其《红楼梦》德文译本[M]//红楼梦评:《红楼梦》翻译研究论文集.天津:南开大学出版社,2004:454-456。此外,重要的著作亦见王金波.弗朗茨·库恩及其《红楼梦》德文译本——文学文本变译的个案研究[D].上海:上海外国语大学,2006;王薇.《红楼梦》德文译本研究兼及德国的《红楼梦》研究现状[D].济南:山东大学,2006。。目前所呈现的芬兰译本亦是从库恩本翻译而来,但其意义不仅仅只是增添了一个德文转译的新本子,而是开启了《红楼梦》在北欧传播和研究的新视野。鉴于该芬兰文本的独特性及其在“中国—北欧”红学互动中的重要性,本文将依次按照译本的概况、译者与导论作者、内在结构及现实意义等方面进行分析和探讨。

一、芬兰文《红楼梦》译本的概况

芬兰文《红楼梦》译本(Punaisen Huoneen Uni)现收藏于芬兰赫尔辛基大学图书馆(Kaisatalo Library),编号为“Hc K3 Kaunokirjallisuus 12 K”。虽然此译本翻译于1957年,然而,其文本在芬兰长期隐匿。最初的邂逅缘于笔者在2011年—2012年之交于赫大旧图书馆查找博士论文资料时所见。但当时只是在亚非研究③近来偶然阅及唐均.《红楼梦》芬兰文译本述略[J].红楼梦学刊,2011(4):53-70。据该文所述,作者2011年亦于赫尔辛基大学亚非文化研究所(Institute of Asian&African Studies)看到过该书。可证实此芬兰译本之前曾一直存在于亚非文化研究专柜中。然而,需校正的一点是,“亚非文化研究”(Asian&African Studies)亦属于芬兰赫尔辛基大学图书馆(今在Kaisa-talo 28 VRK),而非独立其外。书柜上偶然浏览到一本褐红色书脊印有“PUNAISEN HUONEEN UNI”字样的书,并未探其究竟。所见之芬兰文本并非一百二十回《红楼梦》通行本的全译,而是库恩1932年节译本的转译,故全书共50回、672页④在书扉页上印有“Franz Kuhnin saksankielisen Käännöksen perusteella suomentanut”字样,意为“芬兰文翻译基于弗兰茨·库恩德译本”。见Jorma Partanen,Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani,Jyväskylä:K.J.Gummerus Oskeyhtiö,1957,the cover page.关于最早的库恩德译本,见Franz Kuhn,Der Traum der roten Kam mer,Leipzig,1934.。

芬兰译本全称为“Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani”,意为“红楼之梦:中国古代小说”,出版于中南部城市于韦斯屈莱(Jyväskylä)的古麦路丝出版社(K.J.Gummerus Oskeyhtiö)⑤需要纠正的是,唐均误将出版地于韦斯屈莱(Jyväskylä)混同为芬兰古都图尔库(Turku)。图尔库为芬兰第二大城市,位于首都赫尔辛基西部,与于韦斯屈莱相去200多英里。芬兰译本出版社实为于韦斯屈莱(Jyväskylä),而非图尔库。关于出版社介绍之误,详见唐均.《红楼梦》芬兰文译本述略[J].红楼梦学刊,2011(4):59.。首印之版本为褐色云纹硬皮包装,大32开,封面印竖行行书“红楼梦”。扉页内盖有赫尔辛基旧式校徽图章(UNIV·HELS·BIBLIOTHECA)。译者为约拿·帕塔宁(Jorma Partanen)。出版年为1957年,几乎与意大利文本(1958)、匈牙利文本(1959)、英文本(1957)、法文本(1957)等库恩转译本同时于欧洲刊行⑥关于库恩本的其他转译本(如英、法、匈、荷、意等本),见胡文彬.《红楼梦》在国外[M].北京:中华书局,1993:170-171。值得注意的是,荷兰文本《梦在红楼》出版时间最早(1946),但为德语与荷兰语同一语系下的直接转换,见Ts'au SjuèTsj'in en KauÖ:De Droom in de Roode Kamer.Transl.Vorstman,Den Haag:J.Philip Kruseman,1946.。而与1951年法兰克福Insel Verlag出版的库恩本相比,该芬兰译本省去了德文中的红楼人物插图、“大观园重要人物表”(Wichtigste wohnstätten im Park der Augenweide)和“贾府世系图”(Stammtafel der Kia-Sippe)⑦库恩本后记的附录里列有“大观园重要人物表”(Wichtigste wohnstätten im Park der Augenweide)和“贾府世系图”(Stammtafel der Kia-Sip pe)的简表。其中含有红楼重要人物名字和家族关系的德文解释,对欧陆读者理清复杂的中国式宗族关系有很大帮助。关于人物表和世系图的德文翻译,见Franz Kuhn,Der Traum der roten Kam mer,Frankfurt am Main:Insel Verlag,1951,pp.834-835.。

另外,与库恩其他转译本不同的是,芬兰文本前有十页左右的《导论》(Johdanto),署名为Pertti Nieminen(佩尔谛·聂米宁),构成了芬兰译本的有机组成部分。《导论》语言精练、简洁,概括性地梳理了中国古代小说和传统哲学的发展脉络,特别是从文言文到白话小说的发展历程⑧Pertti Nieminen,“Johdanto”,in Jorma Partanen,Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani,Jyväskylä:K.J.Gummerus Oskeyhtiö,1957,pp.5-15.。其中,提到《红楼梦》的另一个芬兰语译法为“Punaisen tornihuoneen uni”⑨Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.10.。相较于帕塔宁的“Punaisen Huoneen Uni”(“红色楼阁之梦”)的翻译,“Punaisen tornihuoneen uni”(“红色深闺之梦”)更加直接地表达了《红楼梦》的含义,与中文意思更为贴近。在全书的最后,列有《红楼梦》的芬兰文目录⑩Jorma Partanen,Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani,pp.670672.。

值得注意的是,《红楼梦》的芬译副标题为“Vanha kiinalainen romanni”(“中国古代小说”)。这个翻译显然不同于库恩本副标题“ein Roman aus der frühen Tsing-Zeit”(“清代早期小说”)以及英译本“a Chinese novel of the early Ching period”(“清代早期中国小说”)的基本表述。因此,一个重要的问题随之产生:芬兰译者将库恩本题名改译为“Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani”(《红楼之梦:中国古代小说》)是否为其误译?如果《红楼梦》题目即已误翻,其内文翻译质量又如何?带着这个问题,我们来看译者和导论作者的背景及其翻译过程的历史处境。

二、译者帕塔宁(Jorma Partanen)与导论作者聂米宁(Pertti Nieminen)

芬兰文译者全名为约拿·恩西欧·帕塔宁(Jorma Ensio Partanen)。国内尚无对帕塔宁的详细介绍,而芬兰也无更多的研究资料。据笔者在芬兰赫尔辛基大学高等研究院(Helsinki Collegium for Advanced Studies,UH)掌握的信息,帕塔宁生于1906年12月22日,卒于1972年7月18日,经历了芬兰国家独立、芬苏(俄)战争、吉科宁“芬兰化”时代(the Finlandization era of Paasikivi-Kekkonen)等时期①关于近代芬兰的独立、战争及其从民族国家到欧盟国家的历史,见David Kirby,A Concise History of Finland[M].Cambridge:Cambridge University Press,2006;相应的中文译本见纪胜利等译《芬兰史》,北京:商务印书馆,2013年。。他毕业于芬兰赫尔辛基大学,为芬兰著名诗人和文学翻译家。在20世纪30至50年代,他曾负责《路苏—利斯谛》(Ruusu-Risti)杂志,在此期间搜集并翻译了大量的欧美文学作品如琼·格兰特(Joan Grant,1907—1989)的《带翼的法老》(Winged Pharaoh,1937)、《卡罗拉生平》(Life as Carola,1939)、《荷鲁斯之眼》(Eyes of Horus,1942)、《地平线的主人》(Lord of the Horizon,1943)以及美国诺曼·梅勒(Norman Kingsley Mailer,1923—2007)的《裸者与死者》(The Naked and the Dead,1948)等②笔者于芬兰国家图书馆查到帕塔宁的翻译著作大约有63部之多。其主要著作的翻译亦集中于20世纪30—50年代。关于帕塔宁翻译的作品,见芬兰国家图书馆文献库(Fennica:The National Bibliography of Finland)。。之后,其目光转向中国古代小说,于1955年翻译出版了《金瓶梅》(芬兰文:Chin Ping Mei:Hsi Menin ja hänen kuuden vaimonsa elämäntarina)③书名直译为《金瓶梅:西门庆与六个老婆的生平故事》。帕塔宁所依据的《金瓶梅》底本亦不是中文,而是从英文、瑞典文与德文转译而来。关于芬译本《金瓶梅》,见Jorma Partanen,Chin Ping Mei:Hsi Menin ja hänen kuuden vaimonsa elämäntarina,Jyväskylä:K.J.Gummerus Oskeyhtiö,1955。,为《红楼梦》的翻译奠定了良好的基础。

《红楼梦》的实际翻译时间为20世纪40年代到50年代。此时,正值二战、芬苏战争与苏德对抗时期。芬兰夹在德国、苏联间进行防御性自卫。随着1948年芬苏《友好合作互助条约》的签订,芬兰国情逐渐走向稳定,但不得不应对德国与苏联复杂的双线国际关系④在40—50年代,芬兰迫于战争形势,向苏俄割出卡雷利阿等地区,并于1948年春签订莫斯科缔结的《友好合作互助条约》。这一时期,芬兰如何在德国与苏俄中间保持中立,成为重要的战略问题。见纪胜利译.芬兰史.北京:商务印书馆.2013:202-204.。这一时期,“芬兰化”(Finlandization)成为重要的外交战略与国情特色。这一战略的倡导者为总统乌尔霍·凯来维·吉科宁(Urho Kaleva Kekkonen)。“芬兰化”原意是指为寻求领土和主权完整以及和平发展的空间,弱国依附于强国或妥协性地听命于强邻,在强邻之争的夹缝中谋取生存和发展⑤见Timo Kivimäki,“Finlandization and the Peaceful Development of China”,in The Chinese Journal of International Politics(8:2,2015):139-166。。虽然这一原则或模式曾饱受争议,然而其不乏深刻的政治谋略与长远的发展智慧⑥关于“芬兰化”的内涵以及争议性问题,见纪胜利译.芬兰史[M].北京:商务印书馆,2013:205208.。一方面,在周旋中可以有效地保持主权的独立性并寻找发展时机,另一方面,可以兼容并蓄地吸收借鉴他国优势资源以满足自身的发展需要。帕塔宁的《红楼梦》翻译工作即是在这两方面的历史背景中展开,展现出较强的包容性和译本的社会时效性。

在动荡的战争环境和艰难的国家处境下⑦“国家在匍匐前行”为形容“芬兰化”处境下的时局口号,成为一种标志性术语来称谓吉科宁时代的特征。见纪胜利译.芬兰史[M].北京:商务印书馆,2013:206.,帕塔宁并无完整的时间和充沛的资金支持将120回全部译出⑧帕塔宁已知全本为120回,其中曹雪芹完成了前80回,后40回由高鹗续写。聂米宁(Pertti Nieminen)在《导论》中这样介绍说:“《红楼梦》本要成为独撰,但命运却事与愿违。长时间研究表明,小说三分之二的本子是1763年曹霑(或曹雪芹)所作,而其余部分则为高鹗所续写。曹在完成120回的前80回时就死了。”(Hung lou mengin oli määrävalmistua yhden kertojan työnä,mutta kohtalo päätti toisin.Pitkälliset tutkimukset ovat osoittaneet,ettäkaksi kolmannesta romaanin nykyisestätekstistäon 1763 kuolleen Ts'ao Chanin(eli Ts'ao Hsüeh chih'n)käsialaa,mutta loput toisen miehen,Kao En kirjoittamaa.Kuolema katkaisi Ts'aon työn,kun 80 teoksen 120 luvusta oli valmiina.)此处芬兰文的汉译为笔者译。需注意的是,聂米宁尚未明确《红楼梦》作者是谁,据他推测,有可能是曹霑,或是曹雪芹。见Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.11。,而是选取德国节译本50回来转译⑨《导论》:“帕塔宁的翻译基于最著名的德国翻译家库恩的德译本——迄今西方相对完整的《红楼梦》译本。但库恩并非全译,而是删减了一些枝节和情节。他也将全书缩译至50回。库恩本约占整部小说的百分之八十。”(Jorma Partasen käännös pohjautuu saksankielisen maailman tunnetuimman ja tunnustetuimman kääntäjän Franz Kuhnin lyhennelmään,joka tällähetkelläon Hung lou mengin täydellisin länsimainen laitos.Kuhn ei ole ryhtynyt parafroimaan tekstiä,vaan on suorittanut lyhentelyn jättämälläpois eräitäsivurooleja ja episodeja sekä supistamalla kehyskertomusta.Hän on myös jakanut kirjan uudelleen lukuihin,joita hänen käännöksessään on 50.Kuhnin teos sisältäänoin kahdeksan kymmenesosaa koko romaanista.)Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.14.此处芬兰文汉译为笔者译。。他的翻译一方面从实际出发选取更加通行的德译本(避免了中文全译的挑战),力图汲取多个国家的文化因素和优势资源,另一方面也考虑到当时芬兰国民的整体汉学水平和对中国小说的接受程度,展现出较明显的“芬兰处境化”(Finnish contextualization)的特征。因此,在翻译《红楼梦》标题时,帕塔宁用“中国古代小说”(Vanha kiinalainen romaani)的副标题来取代库恩本的“清代早期小说”或英译本的“清代早期中国小说”的表述,具有深度的现实性考量。

在扉页后的《导论》(Johdanto)中,作者聂米宁也表达了同样的考虑。佩尔谛·聂米宁(Pertti Nieminen,1929年6月29日生于瓦萨,2015年11月8日逝于万塔)为芬兰著名的诗人、汉学家、作家和翻译家。曾翻译了《老子·道德经》(Laotse:Tao te ching,1986)以及陶渊明、李煜、李清照、苏东坡的重要诗词⑩Pertti Nieminen,Laotse:Tao te ching.Tammi,1986;T'ao,Yüan-ming:Viipyilevät pilvet.Otava,1976;Li Yü&Li Ch'ing-chao:Pudonneiden kukkien puna:Li Yün ja Li Ch'ing-chaon runot.Otava,1988;Su,Tungp'o:Sateen jälkeen:Su Tung-p'on laulurunoutta.Otava,1998.。特别是在20世纪70年代,聂米宁翻译了关于毛泽东的一系列诗集(Mao Tse-tung:Runot,1973)①Pertti Nieminen,Mao Tse-tung:Runot,Helsinki:Tammi,1973.聂米宁所翻译的毛泽东诗词的芬译本,收录于拉赫蒂市图书馆与赫尔辛基市图书馆的联合数据库(Linkki maailman runouteen)[DB].[2018-12-24]http://runotietokanta.kaupunginkirjastol.ahtif.i/fi-FI/Poem List.aspx?AuthorID=ac8a08a3-1964-4b62-96f4-0dd04d74103d.。聂米宁早年在瓦萨(Vaasa)和许温凯(Hyvinkää)当中学语言教师,后来在芬兰赫尔辛基大学教授中国语言学和文学。在其十页左右的《导论》中,聂米宁言简意赅地介绍了中国小说和语言的发展历程,体现了较深厚的汉学功力。特别是在以下几个方面,展现了他在20世纪50年代对《红楼梦》研究的洞察和超前式思维:

1.将《红楼梦》置入中国哲学的脉络中加以探讨

不同于一般西方红学评论者,聂米宁更喜欢从哲学的视角来看《红楼梦》。在其《导论》开篇,聂米宁即指出,欧洲人如果想了解中国古典文学或想开启中国文学史的大门,就会惊奇地发现:小说或文学只是通向真义的途径;《红楼梦》植根于儒家古典精髓以及中国哲学不同流派的学说②Johdanto:“Eurooppalainen,joka haluaa tutustua Kiinan vanhaan kirjallisuuteen ja avaa jonkin tunnetuimmista länsimaisista Kiinan kirjallisuuden historioista,otaksuttavasti hämmästyy:kaunokirjallisuudesta tulee puhe vasta suunnilleen teoksen puolessavälissä.Alkuosa on näet omistettu kungfutselaisen kaanonin klassillisille teoksille ja eri koulukuntia edustaville filosofeille,kirjoittajille,joiden teoksista vain harvoilla on kirjallista merkitystä.Vasta 1940-luvulla alettiin kirjoittaa Kiinan varsinaisen kirjallisuuden historioita,joissa klassikot ja filosofit osattiin sijoittaa oikeille paikoilleen”.Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.5.。紧接着,聂米宁评论说,中国的小说家不可避免地受到儒家传统的影响,而经史子集构成了小说家(特别是清代小说)章法运思的核心。聂米宁将《红楼梦》置于中国哲学特别是儒家思想嬗变的脉络中观察,不能不说是敏锐而超前的评论。在聂米宁看来,《红楼梦》是儒家以及其他古典哲学流派通过小说或文学形式的表达,也只有回到中国哲学思想的历史脉络中,才可以真正把握这部小说的精华。聂米宁的评论对我们今天从中国哲学儒佛道三教互动视角来研究《红楼梦》提供了一个重要参考。

2.肯定胡适的新红学研究并建议将《红楼梦》与曹学结合起来进行解读

聂米宁认为在《红楼梦》主题的争论中有三个理论值得关注。一个是“两个世界”的理论,即认为《红楼梦》作者“曹”(Ts'ao)塑造了一个超越而纯粹的幻境,其目的在于揭示世俗大观园的堕落③聂米宁关于《红楼梦》圣凡两个世界的观察,早出余英时对《红楼梦》“两个世界”论断约半个世纪。关于“两个世界”理论的形成,见余英时.红楼梦的两个世界[M].上海:上海社会科学院出版社,2006。。第二个是胡适(Hu Shih)所提倡的新红学,将《红楼梦》视作是自传体而进行史学考据。第三个是1919年新文化运动中“有人”(聂米宁尚不知作者是蔡元培)④Johdanto:“sangen mielenkiintoisen mutta vähän tunnetun teorian esitti 1919 romaanin uuden painoksen toimittaja,joka yleiseen kiinalaiseen tapaan esiintyi salanimellä.Kirjoittajan oikea nimi on ainakin minulle jäänyt tuntemattomaksi...”Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.11.将《石头记》作为清代政治小说而进行索隐研究的观点,见蔡元培.石头记索隐[M].上海:上海书店出版社,2008:6-49。依据《红楼梦》所说“甄士隐”(芬兰文:“Totuuteen herännyt taolainen”)而进行的索隐式探究,将《红楼梦》作为反映清朝早期帝室内部关系史的文学作品来研究。在这三个理论中,聂米宁更加肯定胡适的观察,认为《红楼梦》是自传体小说,建议将《红楼梦》与曹学结合起来进行史学考据⑤Johdanto:“Nykyaikainen kirjallisuudentutkimus on hyväksynyt Hu Shih'n käsityksen.”Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.12.。

3.强调红学的独特地位并将其与其他中国古典人情小说相区别

聂米宁将《红楼梦》与其他小说如《金瓶梅》《聊斋志异》《水浒传》《三国演义》等进行比较。以《红楼梦》与《金瓶梅》为例,聂米宁认为,虽然两者在清代都受到了一些限制(Tabuina;Kielloista),但根本性质则不同。《金瓶梅》受限主要是它露骨的言情描写与中国儒家伦理不太协调;而《红楼梦》则有可能涉及了康乾时期的宫廷内史,而受到了人们较多的关注。从另一角度看,也正因为索隐式的艺术手法和表述方式才又使《红楼梦》获得如此高的知名度⑥Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.11.。同时,聂米宁注意到“红学”(芬兰文:“hungologia”)这个词,认为红学已经作为一个独立的学科传入欧洲并产生了学术影响⑦Johdanto:“nykyään romaanin tutkimuksesta on muodostunut Kiinan kirjallisuustieteeseen kerrassaan uusi haara,Hung hsüeh eli‘hungologia’joka on levinnyt myös Eurooppaan.Hung lou mengistäon esim.Ranskassa julkaistu kolme tohtorinväitöskirjaa.”Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.14.。

值得关注的是,聂米宁将《红楼梦》的文学价值与敦煌学(Tun Huangologia)相比较。他评论说,敦煌是中国考古的一个重大发现,里面记录了唐代(618—907)时期的一些骈文作品,具有相当高的语言学与文学价值;而五百年后出现的这部《红楼梦》兼具文言与白话成熟之美,呈现出明清小说的高度,堪与这些骈文相媲美⑧Johdanto:“Tun Huangin luolista,arkeologien aarrekaivoksista,on löydetty muiden käsikirjoitusten ohella mm.Näiden apostolien laatimia pien wen-käsikirjoituksia,jotka ovat peräisin T'ang-kaudelta(618-907)...Vasta noin 500 vuotta myöhemmin kypsyi ensimmäinen kiinalainen romaani,eikäse mahtais häpeämättätunnustaa pien wen-tekstejäesiäidikseen.”Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.8.。聂米宁的观察有其超前性。在后来的半个世纪中,红学逐渐发展为与敦煌学、甲骨学相鼎立的国际汉学显学之一,并将一系列分支如“曹学”“脂学”“探佚学”“版本学”等引入红学领域⑨关于将红学作为国际汉学显学之一的研究,参阅姜其煌.欧美红学[M].郑州:大象出版社,2005;陈维昭.红学通史[M].上海:上海人民出版社,2005。。

因此,聂米宁对《红楼梦》的史学与文学的价值都给予了很高的评价。特别是,他将《红楼梦》置于中国哲学和经史子集的历史脉络中进行解读具有洞见和长远的构思,并表达了红学未来有可能发展为国际汉学之显学的预见。基于这些背景,聂米宁建议将“中国古代小说”(Vanha kiinalainen romanni)作为《红楼梦》芬译本副标题,为译者帕塔宁考虑译名时提供了重要依据。

三、译本的结构、语言特色、翻译原则与其他

首先看译本的结构。据书末章节目录(sisällys)所列,芬译本共50回。翻译之际,帕塔宁尚不知胡适所新发现的甲戌本(十六回)⑩据胡适透露,其甲戌本(只有十六回)是与徐志摩一起在上海办新月书店期间从一收藏者手中获得。见胡适.找书的快乐[M]//胡适红楼梦研究论述全编.上海:上海古籍出版社,2013:226-227。以及脂砚斋的朱批情况。但据聂米宁在《导论》中所透露,“前80回为‘曹’所作,后四十回由高鹗续写”①见Pertti Nieminen,“Johdanto”,p.11.,可知帕塔宁所转译的德译删节本的最终底本为当时通行的程高本②关于程高系列的具体版本,目前尚无定论。据唐均推测,库恩所依据的中文底本有可能是清代王希廉评本(以程甲本为底本),即《双清仙馆本·新评绣像红楼梦全传》(见[清]道光十二年壬辰(1832)双清仙馆刊本,北京师范大学图书馆藏本,2004年)。然而,库恩本人对其依据的中文底本也不甚明了,而当前的各种研究也尚不能完全确认。因此,本文不作过多的底本考据,但其所属程高本系列则是明朗的。关于库恩德译本中文底本的探讨背景,见唐均.《红楼梦》芬兰文译本述略[J].红楼梦学刊,2011(4):69(注释27);王薇.《红楼梦》德文译本的底本考证[J].红楼梦学刊,2005(3);王金波.《红楼梦》德文译本底本再探——兼与王薇商榷[J].红楼梦学刊,2007(2)。关于王希廉评本的研究,见孙玉明.《双清仙馆本·新评绣像红楼梦全传》序[J].一百二十回本《红楼梦》版本研究和数字化论文集(曹立波、周文业主编),北京:首都师范大学出版社,2011:135-148。。这基本界定了帕塔宁翻译版本的基本框架。

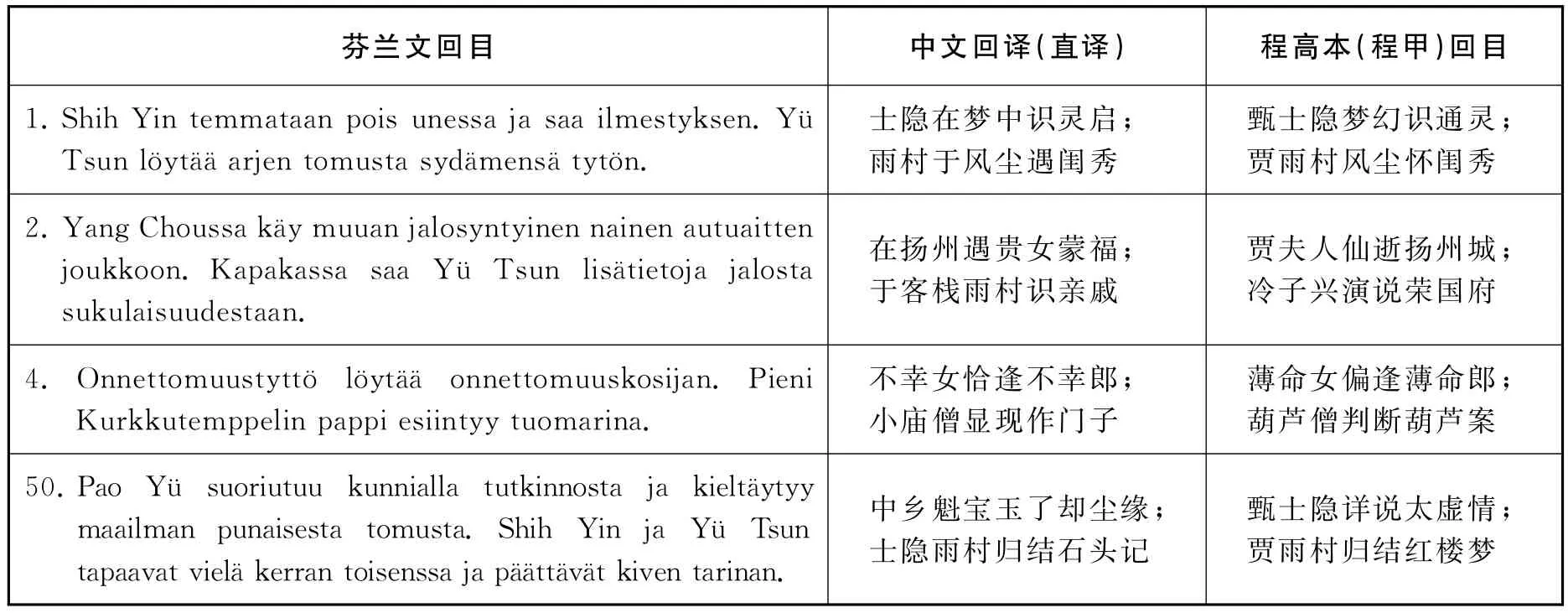

比较芬译文和程高本(一百二十回程甲本)的行文结构,可以看到芬译采用了回目对仗的译法,但更加侧重故事情节的叙述与小说内容的自圆其说。其章节与程高底本有些出入。试看以下几个回目的比较:

芬兰文回目中文回译(直译)程高本(程甲)回目1.Shih Yin temmataan pois unessa ja saa ilmestyksen.Yü___Tsun löytääarjen tomusta sydämensätytön.士隐在梦中识灵启;___雨村于风尘遇闺秀甄士隐梦幻识通灵;__贾雨村风尘怀闺秀2.Yang Choussa käy muuan jalosyntyinen nainen autuaitten joukkoon.Kapakassa saa YüTsun lisätietoja jalosta___sukulaisuudestaan.在扬州遇贵女蒙福;于客栈雨村识亲戚贾夫人仙逝扬州城;冷子兴演说荣国府4.Onnettomuustyttölöytääonnettomuuskosijan.Pieni____Kurkkutemppelin pappi esiintyy tuomarina.不幸女恰逢不幸郎;___小庙僧显现作门子薄命女偏逢薄命郎;__葫芦僧判断葫芦案50.Pao Yüsuoriutuu kunnialla tutkinnosta ja kieltäytyy maailman punaisesta tomusta.Shih Yin ja YüTsun____tapaavat vieläkerran toisenssa ja päättävät kiven tarinan.中乡魁宝玉了却尘缘;士隐雨村归结石头记甄士隐详说太虚情;贾雨村归结红楼梦

第一回重点写甄士隐在梦中受到“灵启”(saa ilmestyksen)以及雨村在尘世“遇/寻”(löytää)士隐两件事情。第二回则与通行本有出入,主要从贾雨村视角讲他在扬州幸运遇到林家(林如海与林黛玉)而得到推荐,同时在客栈听闻亲戚关系(sukulaisuudestaan)的情节,回避了“贾夫人仙逝”与“冷子兴演说”这两个干扰性元素。第四回依然以雨村为主线,讲小庙僧作门子协雨村胡判“英莲”(pikku Lootus)的情节。前几回均以贾雨村(连同甄士隐)为主线统筹故事情节,避免了其他角色在回目中的干扰。而在最后一回(即50回)中,则兼容了程高本最后两回的情节,又以士隐和雨村为主角归结了石头记的整部内容。以贾雨村和甄士隐作向导来贯穿故事情节,符合芬兰读者“主线”式思维方式,避免了芬兰人对复杂的“中国式关系图”③关于《红楼梦》中复杂的人物关系图,见张俊、沈治钧评批.新批校注《红楼梦》[M].北京:商务印书馆,2013:54-55(夹图)。理解的困难。

同时,为故事叙述之便,芬兰译本也删节了不少情节和诗歌。以第一回为例,文本的开头并非为《甲戌本凡例》或“女娲补天”的青埂峰石头故事,而是直截了当地从“当日地陷东南,这东南有个姑苏城”讲起④“Tarinamme alkaa Su Choussa,linnoitetussa kaupungissa Kiinan alatasangon kaakkoiskulmassa...”Jorma Partanen,Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani,Jyväskylä:K.J.Gummerus Oskeyhtiö,1957,p.17.,引出甄士隐与神瑛侍者(灵河岸三生石畔)来。在翻译《好了歌》之后,直接删掉了甄士隐对《好了歌》较长的诗文注解“陋室空堂,当年笏满床;衰草枯杨,曾为歌舞场……”⑤Jorma Partanen,Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani,pp.2627.,而以一个扼要的短句来替代:“过去辉煌之衰逝与当下悲凉之境遇,因其一切本性之无常”⑥“...alakuloisen tutkistelun menneitten päiviensäloistosta ja nykyisen tilansa kurjuudesta ja kaiken maalisen katoavaisuudesta”.Jorma Partanen,Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani,p.27.此处芬兰文汉译为笔者译。保持了故事的连贯性。

因此,我们看到译本重视情节的连贯、主线的明晰和结构的紧凑。省去了不少交织性的剧情和关系,甚至有时不惜剪切诗歌来保持故事叙述的流畅。这构成了芬译本的一个重要特点。

其次,从语言特色上看,芬兰译文语言简练,更加接近中文的表达。比如在人名和地面的翻译上,则用通行的威妥玛式汉语拼音。如下图所列:

中文名称芬兰译名(音译)芬兰意译贾宝玉_____________Pao Yü___________Kallisarvoinen Jalokivi_____________林黛玉_____________Tai Yü________Sinijalokivi/Tumma jadekivi_____________薛宝钗____________Pao Ch'ai__________ Kallisarvoinen Korusolki苏州/扬州Su Chou/Yang Chou——

同时,在翻译诗歌时,也展现芬兰语直接、简练的风格。比如“假作真时真亦假,无为有处有还无”翻译为:“Harha todeksi,tosi harhaksi;Ei-mikään joksikin,jokin ei-miksikään。”其中harha为“幻”(illusion),tosi为“真”(truth),Ei-mikään为“无”(nothing),jokin为 “有”(being)。将“假”翻译为“幻”,反映了译者帕塔宁深谙佛教“空”“有”之义及其在《石头记》中的运用,其翻译准确、恰切、凝练、传神。

从以上这些语言翻译上,我们或可观察到译者的几点翻译原则:

1.以信、达、雅为宗旨和准则

帕塔宁总体上忠实于库恩德译本,但在一些具体细节上,为追求信实,我们可以看到他回查了中文底本的表述。如一些人名(封肃、雨村、宝玉、黛玉等)、地名(苏州、扬州、湖州等)、诗赋(如“真假对联”等)的直译不同于德译本的翻译但比其更切合中文原意,即是明证。其翻译语言朴实、凝练,体现了“信”的原则性追求。在此基础上,帕塔宁为了情节更加连贯、紧凑,也偶尔用更精练的语言浓缩了骈文或诗歌回环往复的表达,扼要而不失达雅。

2.直契芬兰读者阅读心理和思维习惯的原则

在情节的描述中,删去了有可能对芬兰读者造成误解的情节。在回目和行文中明确“主线”,符合芬兰人直线型的思维方式。比如在开头几回中,以甄士隐和贾雨村为主线,逐步地引出神瑛侍者(Jumalkiviloiston vartijan)⑦Jorma Partanen,Punaisen Huoneen Uni:Vanha kiinalainen romaani,p.18.、林黛玉出扬州、冷子兴演说荣国府、葫芦僧判断葫芦案等情节。故事的平铺直叙和线条性的描述更加有利于芬兰人较快地把握故事发展的整体脉络。因此,以情节连贯为中心直契芬兰人的思维习惯,构成了帕塔宁翻译中遵循的一项重要原则。

3.“芬兰处境化”的原则

不同于德译本的受众(日耳曼民族及更广泛的属于印欧语系的群体),芬兰文的翻译有明确的指向,即是二战以来的芬兰民族群体(包括部分的芬兰化瑞典人)。翻译的原则应该符合芬兰语人群的民族心理、思维习惯以及20世纪40—50年代对芬兰社会对汉学的普遍性接受水平。在战争年代,芬兰人整体对东方特别是中国的古典小说了解并不深入。除了专业的汉学家和翻译家,很少有芬兰人可以直接阅读明清之际的文言文和古典诗歌。因此,“处境化”构成了帕塔宁翻译时需遵循的一个最基本和最核心的原则。

基于以上这些原则而形成的芬兰文翻译,具有较高的文学、史学和翻译理论价值,也基本上满足了当时芬兰读者对红学基础知识的快餐式需求。然而我们也应该看到,对故事情节连贯性的片面追求,也构成了芬兰文翻译中较为明显的不足:首先,大量的删节和简化造成了对原著作者曹雪芹本意的弱化和损伤。比如,删去女娲补天、青埂之石、一僧一道、空空道人等重要前奏,形成了较大的结构漏洞和背景信息的缺失。误使芬兰读者仅从大观园的尘世视角来看故事情节的发展(甚至视为一种言情小说)⑧因帕塔宁首先翻译出版了《金瓶梅》(Hsi Menin ja hänen kuuden vaimonsa elämäntarina,1955年),这容易使芬兰读者继续将《红楼梦》作为相类似的言情小说来看待,而忽视了《红楼梦》更重要的基于中国儒佛道传统思维之上的情哲学的主题。关于《红楼梦》的情哲学思想,见高源.论《红楼梦》哲学思想中“情”的精神境界[J].辽宁师范大学学报,2008(5):89-92;梅新林.红楼梦哲学精神[M].上海:华东师范大学出版社,2007;刘再复.《红楼梦》哲学论纲[M].陕西师范大学学报(哲学社会科学),2008(4):5-16;刘再复.《红楼梦》与中国哲学——论《红楼梦》的哲学内涵[J].渤海大学学报,2010(2):5-18。,而忽视了原著中“石—玉—石”之动态空间结构和“炼情补天”“以情悟道”的深刻哲学主题,特别是圆圈情节结构背后的“道—器”思维模式⑨《红楼梦》之“石—玉—石”的结构直契中国哲学之“道—器”思维,在形下和形上的思维模式上呈现“炼情补天”的小说主题。关于“道—器”思维与《红楼梦》“石—玉—石”的结构,参见梅新林.红楼梦哲学精神[M].上海:华东师范大学出版社,2007:269-348;亦见高源.《红楼梦》哲学性质考辨——红学作为中国哲学研究对象的反思[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2018(6):9-17。。其次,一些主题性诗歌的删减,也造成了《红楼梦》弦外之音的流失。脂砚斋曾指出《红楼梦》一个重要的意图是“传诗”:“余谓雪芹撰此书,中亦有传诗之意”(见甲戌首回双行脂砚夹批)。而芬译本中删除《石头记》“无材可去补苍天,枉入红尘若许年”“满纸荒唐言,一把辛酸泪!都云作者痴,谁解其中味”这些反映作者意图的主题诗。这对曹雪芹“草蛇灰线、空谷传声、一击两鸣、明修栈道、暗度陈仓”(首回甲戌眉批)的春秋笔法及其微言大义是个不小的损伤。

另外,在对库恩本翻译中,帕塔宁删去了德文原有的插图、人物表和贾府世系图,从而对芬兰读者掌握中国传统社会宗法血缘背景中的复杂人情关系造成了相当的难度。对德译本简明扼要的“关系网”的漏译,或乃出于帕塔宁更深层次地简练、“适应”性(adaption)考虑。但在客观上却造成了芬兰读者理解中国式人伦关系的一个不可忽视的障碍。因而,相较于德译本来说,芬译本在“关系网”方面的漏译所带来的负面效应上并未考虑周全。

当然,我们不可对译本进行过多苛求。在战乱和经费匮乏的历史时期,以情节连贯为宗旨的翻译手法未尝不失一种明智的选择。适应芬兰读者的阅读习惯并扩大红学知识在北欧语境中的普及,或许正是帕塔宁考虑的重要方面。然而遗憾的是,在半个多世纪的传播中,这部译本对芬兰读者而言,依然是个不小的阅读挑战,实际上也并未在芬兰暨北欧社会造成深刻而广泛的影响。对帕塔宁及其红学翻译的研究文献也并不多见。随着时间的推移,当前对红学的一系列更精确的版本的译介亟须推进,这将大大拓宽中国—北欧文学和文化互动的深度与广度。

四、芬兰译本研究对“中国—北欧”红学互动的现实意义

帕塔宁(连同导论作者聂米宁)在20世纪50年代翻译的芬兰文《红楼梦》对推动红学与汉学在斯堪的纳维亚社会的传播具有重要意义。虽然是基于库恩德译本的转译,但芬兰文的翻译语言朴实、简洁、凝练,很多地方更加接近中文的表述。由于动荡和经费拮据等客观性因素,帕塔宁没能直接将当时所知的一百二十回程高本《红楼梦》全部翻译,这构成了芬兰社会暨斯堪的纳维亚世界对《红楼梦》及其作者的整体认识的局限。虽然有这些客观性的局限,但对这部芬兰文《红楼梦》译本的研究具有重要的文化价值,特别是在“东学西渐”背景下理解20世纪中叶汉学在北欧世界的传播形态具有深刻的现实意义。

一方面,芬兰译本反映了20世纪四五十年代红学与汉学在波罗的海沿岸传播的基本概况以及当时芬兰读者对远东地区的印象。不仅是《红楼梦》,《金瓶梅》(Chin Ping'Mei)、《聊斋志异》(Liao-chai chih-i)、《水浒传》(Shui hu chuan/Veden rajoilla)、《三国志演义》(San kuo chih yen i/Kolmen kuningaskunnan tarinat)、《西游记》(His yu chi/Kertomus matkasta länteen)等明清小说甚至敦煌学(Tun Huangologia)等当时新考古发现都已传播开来⑩关于这些小说与敦煌学的芬兰语介绍,见Pertti Nieminen,“Johdanto”,pp.810.。因此,对芬译本的研究,不仅有利于把握20世纪红学在北欧的传译途径和发展脉络(作为“东学西渐”的另一种传播模式),也将了解当时译者及芬兰学界对汉学和东方学的整体认知情况。

另一方面,由于地缘和历史文化原因,二十世纪汉学在芬兰暨北欧社会的普及度不高。帕塔宁和聂米宁所翻译的诸多作品如《老子·道德经》《金瓶梅》《毛泽东诗选》以及唐宋八大家的诗歌等并未受到广泛的重视和研究。围绕芬兰红学译本所展开的中国文学史、儒佛道三教哲学思想、翻译理论以及明清以来中国社会生活的综合梳理和研究,将有利于促进当前汉学在北欧语境的传播并深层次提升两种不同信仰文化圈的对话和互动。

另外,芬译本的研究为当前推动新的更精确的红学版本的译介和数字化整理提供重要前鉴和参考。数字化是目前古代小说研究和传译的趋势。国内现已有针对《红楼梦》版本信息化研究的探索,比如2011年出版的《一百二十回〈红楼梦〉版本研究和数字化论文集》①曹立波,周文业.一百二十回本《红楼梦》版本研究和数字化论文集[M].北京:首都师范大学出版社,2011.等,反映了从清代以来由活字、木刻、石刷、铅印、影印到今天数字化的《红楼梦》传播模式的变革。当前诸多更精确的本子如甲戌本、庚辰本,以及其他可供参考的己卯本、列藏本、舒序本、戚序本、郑藏本、卞藏本、蒙府本等亟须翻译为北欧五国(瑞典、芬兰、挪威、丹麦、冰岛)的语言②关于《红楼梦》版本的比较及其数字化发展方向,见周文业.中国古代小说和《红楼梦》版本数字化及研究[A]//曹立波,周文业主编.一百二十回本《红楼梦》版本研究和数字化论文集[M].北京:首都师范大学出版社,2011:3-45。。当前红学数字化在“广度”“深度”“真度”方向的发展将从根本上产生汉学传播的新变革。而帕塔宁译本的研究将为这个新变革提供传播史的背景依据和异域社会心理接受史的参照系。

综上所述,芬兰文《红楼梦》的发现为当前海外库恩德译本的传译新增了一个版本。然而其意义不仅在于一个新本子的增加,而是开启了红学在北欧传介和研究的新视野,对我们了解“东学西渐”背景中红学在波罗的海周边国家的传播情况具有重要意义。不同于其他西欧国家译本,芬兰译者帕塔宁连同导论作者聂米宁将《红楼梦》置入中国哲学暨经史子集发展脉络中加以考察,在信达雅以及“芬兰处境化”等原则下进行翻译和研究,提供了不同于以往中国红学家或文学家的新观察。芬兰译本及其研究为当前推进古代小说在北欧的数字化译介和整理提供了重要参考,也为加深“中国—北欧”红学与汉学互动开启了新的视阈之门。