互联网自我效能感对谣言鉴别力的影响研究*

龙 念 何 苑 苏世兰

(1.湖南师范大学,长沙 410006;2.北京师范大学,北京 100875;3.北京邮电大学,北京 100876)

媒介技术的迅猛发展在推动社会进步的同时也带来了一些问题,例如不实信息的传播。当遇到灾难、健康风险或者食品安全等不确定性较强的事件时,公众对相关信息会产生强烈的知情诉求。一旦这种信息需求无法得到及时的满足,不安情绪就容易滋生,不实信息也会更加迅速地在互联网和社交媒体上蔓延开来。尽管具体看法不一,但是人们普遍认为应当重视这一现象并对网络虚假信息予以遏制。虽然已有很多研究者关注过网络食品谣言的问题,但是现有研究要么着力于呈现谣言易感人群的特征画像,要么以文本分析的方式研究谣言的表现形式及说服策略,抑或尝试从风险感知的角度去分析谣言对人们产生影响的机制。本研究尝试从媒介使用和媒介素养的角度去探讨影响人们鉴别谣言力的因素。

一、文献回顾与研究假设

(一)从自我效能感到互联网使用效能感

“自我效能感(Self-efficacy)”描述的是个体对自己能否完成特定行为或任务进行的能力判断及自我预期,在健康传播、心理学和新媒介使用等领域都有广泛的理论应用。在计算机技术和互联网逐渐进入人们的生活后,有学者发展了这一理论来反映人们运用信息工具有效获取信息和完成特定任务的能力自评。Web2.0时代的到来戏剧化地重新定义了人与人之间的社会关系,各种智能应用使得人们能够前所未有地在网络虚拟空间上从事各种活动并且进行互动。在此基础上,有研究者认为应当将个体在使用互联网手段获取信息时所需调动的“自我激励”与“自我调节”能力也纳入考量。在网络平台,人们既可以浏览新闻,也可以进行通讯,或者学习网络课程,由于先天及环境方面的各种原因,人们在网上从事不同的活动时获得的自我效能感可能存在差异。

(二)互联网媒体使用与网络谣言鉴别

媒体技术的飞速进步不但令人们能更加便捷地接触到各类资讯,同时也降低了他们参与信息生产的成本与专业门槛,这在一方面鼓励了人们在新媒体上进行内容创作,但是在另一方面也加大了核实内容真实性的难度。而在算法的变革下,新媒体的运作方式纷纷从“以内容为导向”转向“以用户为导向”,以追逐人们的注意力为生存之道,也为网络谣言和假新闻提供了滋生和蔓延的沃土。

近年来,食品安全网络谣言占据网络谣言传播量的第一位,已经成为政府和群众共同关注的焦点问题。中国作为一个传统的农业大国,食物在人们的日常生活、价值观和社会经济中具有重要的地位。然而,近年来爆出的各种诸如“造假”“化学品非法添加”等丑闻使得“食品安全”连续5年成为中国老百姓最关注的公共安全问题。有学者认为食品谣言的产生是因为食品风险信息在社交媒体环境下被大肆传播,从而加强了人们对健康风险的恐惧感知。时下社交媒体上流行将图片、短视频等内容作为文本的“佐证”材料,也为谣言披上了科技的伪装,使得受众难辨真假。据此提出以下假设:

假设1:社交媒体使用对人们的网络谣言鉴别力具有消极影响。

在互联网上,以往曾经存在差异的媒介场景(如面对面交流、读书、看报等)实现了融合并变得扁平化。在中国,由于受到国家监管和审查制度等方面的约束,因此不但负面食品风险信息在中国的新闻媒体上出现的几率远小于网络社交媒体,并且政府和相关机构还会积极运用网络媒体传递辟谣和科普信息。所以我们认为网络新闻媒体使用和社交媒体使用可能对用户的网络谣言鉴别力产生不同的影响。鉴于此,提出以下假设:

假设2:互联网新闻媒体使用对人们的网络谣言鉴别力具有积极影响。

(三)自我效能感在互联网环境中的作用机制

按照Bandura的理论,个体可以通过亲历习得经验、替代习得经验、社会反馈和积极的生理和情绪状态等几种途径获得“自我效能感”。如今,人们越来越依赖互联网和社交媒体获取资讯,在高强度和高重复率的实际操作中,大部分人都具备了熟练使用信息工具的能力。同时,新媒体空间上的信息交流存在“非指向性”的特征。由于这里同时存在普通的个人用户、自媒体人、官方机构以及传统媒体的网络延伸,亲疏远近关系不同的主体都汇聚到了一起,使用者可以随时获得来自任意信源的消息,也可以没有指向性地向“所有人”发布信息并获得反馈。这就为个人提供了获得间接经验和说服性建议的机会。不过在网络通讯技术的不断进步下,人们目前在使用网络工具时已经很少受到自身生理和情绪状态的局限。

在当前媒介融合的大趋势下,虽然传统大众媒介纷纷向互联网和移动终端延伸,但是由于中国具有“党管媒体”的特殊制度,媒体不仅具有专业维度,还具有权力维度。而社交媒体上充斥着更多来自“平民作者”创作的内容:这些信息从生产到传播的过程中既没有人进行事实核查,也缺乏专业编辑对内容质量和语言进行把关。因此我们认为应当将网络新闻媒体和社交媒体区别开来,并提出假设:

假设3:网络新闻媒体使用对用户的互联网使用效能感具有积极影响。

假设4:社交媒体使用对用户的互联网使用效能感具有积极影响。

(四)互联网媒体自我效能感与网络谣言鉴别力

目前对网络谣言进行治理的过程中,政府和相关机构通常会针对公众食品常识和科学素养的薄弱环节来采取措施。但是,由于新媒介环境下的信息生产成本和技术门槛越来越低,新的谣言在内容和表现形式上具有一定的不可预测性。因此,提高人们的媒介素养可能才是打击网络谣言时能够治本的方法。

既有研究结果显示:习惯从网站或博客获取政治信息的人会倾向认为此类信源的可信度远超过传统媒体;互联网使用效能感高的对象对自己从网上搜索到信息更加有信心并且愿意将这些内容分享给他人。此外还有研究显示社交媒体使用的效能感不但能够积极影响人们对信息可信度的感知,而且能够促使人们更加积极地通过这一渠道去对自己获得的网络信息的真实性进行验证。基于此提出以下假设:

假设5:互联网使用效能感对人们的网络谣言鉴别力具有积极影响。

假设6:互联网使用效能感对网络新闻媒介使用、社交媒体和谣言鉴别力的关系起到中介作用。

二、研究过程

本研究问卷发放与数据采集均由专业市场调研机构协助完成。研究面向全国31个省(直辖市)随机发放网络问卷,在剔除无效和缺失数据后获得有效样本2900名(其中西藏、青海两地因为情况特殊,各收回50份有效问卷)。

调查使用5分制李克特量表测量调查对象从不同网络媒介获取食品信息的频率 (1=从不,5=非常频繁)。研究区分了网络新闻媒体与社交媒体这两个大类,每个大类下面包含具体的媒介类型,以每个大类的平均值作为代表该类媒介使用情况的指标。例如,网络新闻媒体包括新闻网站和新闻客户端(Cronbach’s α =0.83, M=3.63,SD=.88);社交媒体包含微博、微信以及QQ和QQ空间这三大目前在中国用户覆盖面最广的平台(Cronbach’s α =0.75, M=3.31, MD=0.87)。

考虑绝大部分网民并不会主动去生产谣言,因此他们在网上进行内容生产和创造的能力未被纳入本研究的测量范围之内。在综合考虑了本研究的核心变量以及既有的互联网使用效能量表的结构后,我们制定了以下8个问题要求调查对象对自己的互联网使用效能感进行自评:(1)我能用简略的关键词来归纳我想要搜索的东西;(2)我对门户网站、论坛、博客、网络百科、社交网站、数字图书馆等信息源都很熟悉;(3)当我在网络中遇到信息难题时,我会主动通过网络百科、论坛发帖等多种途径去寻找帮助;(4)我会从网络媒体的权威性、信息发布者的权威性、信息引用渠道的权威性、自己对内容的阅读等方式来判断信息是否可靠;(5)我在网上总能找到问题的答案;(6)我经常发现干扰信息越来越多;(7)我会有意识地围绕一个主题在网上寻找信息;(8)找不到问题的确切答案,我会尝试通过一些相关问题来进行推断。评分采取5分制计量(1=完全不符合,5=完全符合)。通过对以上问题的得分求取平均值,得到了代表调查对象互联网使用效能感的指标(Cronbach’s α=0.89,M=3.70,MD=0.62)。

鉴于当前中国人担心的食品问题主要涉及食品造假、农药残留、非法或过量使用添加剂、重金属超标等方面,我们从国家食药监总局以及《中国医药报》的食药谣言盘点中选出了6条,分别是:(1)紫菜是废旧塑料袋做的;(2)无籽葡萄是用避孕药培育的;(3)塑料可以合成大米;(4)空心菜在水中吸附大量重金属,是有毒蔬菜;(5)方便面缺乏营养,会导致肠癌,影响大脑互动等;(6)牛奶中含有激素物质IGF-1,女性饮用过多会患乳腺癌、卵巢癌,男性患前列腺癌等各种癌症。我们要求调研对象判断每条信息是否为谣言,判断正确得1分,判断错误或无法判断为0分。对6道题目的得分求取平均值后得到代表其“网络食品谣言鉴别力” 的指标 (Cronbach’s α=0.79,M=0.62, MD=0.33)。

三、研究发现

(一)网络新闻媒介和社交媒体使用对网络食品谣言的影响

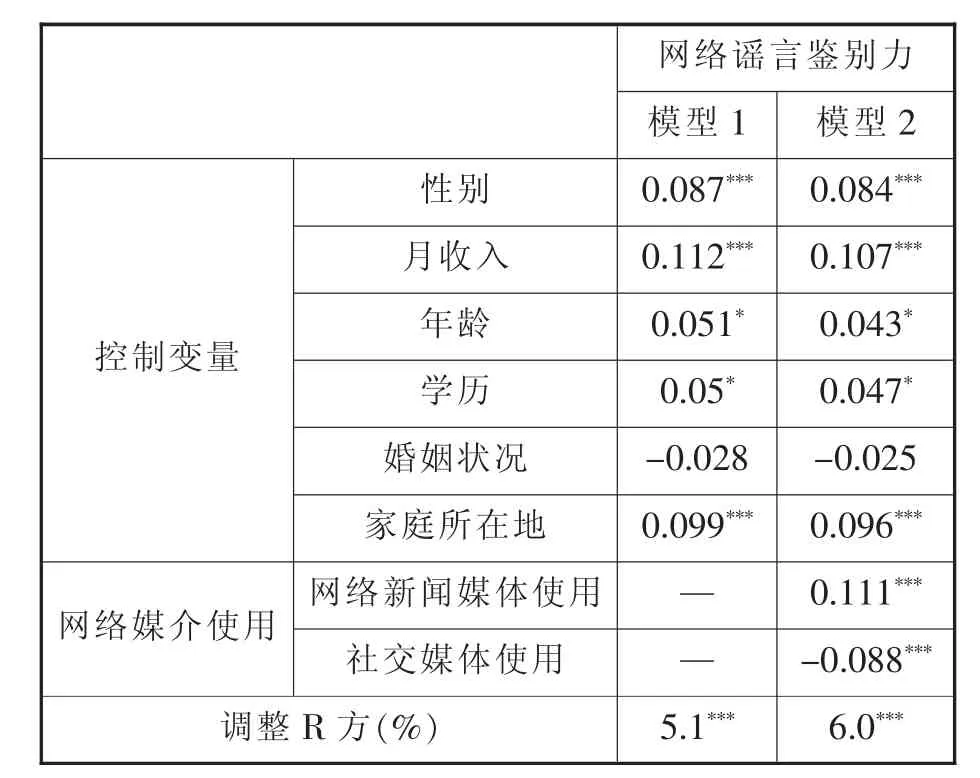

研究在对调查对象的人口特征(性别、年龄、婚姻状况、家庭所在地、学历和月收入)进行控制后,采用多元线性回归分析的方法来验证各项假设。

首先将网络谣言鉴别力作为因变量,将网络新闻媒体使用和社交媒体使用作为自变量投入回归模型。由回归结果可见,两种类型的网络媒体使用对因变量均产生了显著的影响,但是二者的作用方向截然相反:网络新闻媒体使用对调查对象的谣言鉴别力具有积极的预测效果,而社交媒体使用则对因变量表现出负向的预测效果。结果支持假设1和2的内容。具体数据如表1所示。

表1 网络媒介使用对网络谣言鉴别力的影响

(二)互联网使用效能感对不同的媒介使用及和网络谣言鉴别力的直接和间接影响

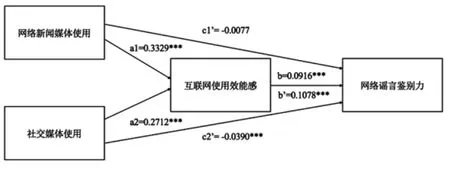

在控制了被试的性别、年龄、学历、月收入、婚姻状况及家庭所在地等人口变量后,我们将网络谣言鉴别力作为因变量(Y),互联网使用效能感作为中介变量(M),网络新闻媒介使用作为第一个自变量(X1),社交媒体使用作为第二个自变量(X2)投入模型进行检验。样本量选择5000,置信度为95%。两次Bootstrap的检验结果汇总如表2所示:

表2 Bootstrap:互联网使用效能感对网络新闻媒介使用、社交媒体使用和网络谣言鉴别力的关系的影响

由检验结果可见网络新闻媒体使用和社交媒体使用均对调查对象的互联网使用效能感起到了显著的正向影响(a1和a2)。相比之下,网络新闻媒体使用对因变量的效用大于社交媒体使用所产生的。假设3和假设4的内容得到证实(X对Y)。其次,互联网使用效能感对人们鉴别网络谣言的能力具有显著的正向影响,假设5的内容得到支持。

在假设6的检验上,首先考虑的是互联网使用效能感在网络新闻媒体使用与网络谣言鉴别力的关系间起到的影响。结果显示中介效应显著,95%置信度下的偏差校正boot-strap置信区间不包含 0(LLCI=0.0231, ULCI=0.0389),效用值为0.0305。并且,在控制了互联网使用效能感后,第一自变量网络新闻媒介使用对因变量网络谣言鉴别力的直接效用(c1’)不显著,区间(LLCI=-0.0277,ULCI=0.0074)包含0。参照温忠麟等人对中介效应分析的总结,说明互联网使用效能感在网络新闻媒介使用对网路谣言鉴别力的影响中起到的是完全中介作用。

随后检验的是互联网使用效能感对社交媒体使用与网络谣言鉴别力的关系间起到的影响。尽管区间不包含 0 (LLCI=0.0234,ULCI=0.0359),影响效用值为0.0292,并且 X2对 Y的直接影响在控制了M后仍然显著,区间(LLCI=-0.0534,ULCI=-0.0246)不包含 0,但是系数乘积a2*b’(0.0292)的符号与 c2’(-0.0390)的相反。根据已有研究中关于中介效应和遮掩效应的判断方法,说明互联网使用效能感在社交媒体使用和网络谣言鉴别力的关系之间起到的不是部分中介效用,而是遮掩效用。

本次研究的结果可用如下模型表示:

图1 互联网使用效能感的中介效应与遮掩效应

四、研究结论与思考

本研究从网络媒介使用和媒介素养的角度,探讨了对人们的网络谣言鉴别力产生影响的因素,以期为政府和相关机构提供理论和实践依据。经统计检验,本研究的大部分假设内容都得到了支持。

首先,从人口特征上来看,研究发现不同人口特征的用户在网络食品谣言鉴别力上确实存在差异。男性比女性网民的鉴别能力更强,未婚人士比已婚人士强,城市网民比农村网民强,46—55岁之间的网民比其他年龄段的强,社会经济地位(学历、收入)越高的网民越能准确鉴别网络食品谣言。这一结果与过去的研究中对食品谣言易感人群的特征画像基本符合。

其次,就互联网使用效能感而言,不同性别网民之间并不存在显著差异。但是,未婚人士的互联网使用效能感高于已婚的,家庭所在地为城市的网民高于农村的,26—45岁之间的网民高于其他年龄段的。并且,社会经济地位越高的网民互联网使用效能感越高,这也印证了“数字鸿沟”的部分理论假设,即:使用互联网媒介的网民之间会因为社会经济地位上的差异而导致 “知识沟”的产生。

此外,通过对比发现,网络新闻媒体使用和社交媒体使用对人们鉴别食品谣言的能力具有不同影响:从社交媒体获取食品信息的行为确实会干扰受众的判断力;而从网络新闻媒体获取食品信息却正好相反,能够增强用户对网络食品谣言的“抵抗力”。这说明我国对新闻媒体的监管和引导机制是积极有效的。与国外政府官员指责主流新闻媒体参与“假新闻”纷发的情况不同,我国的网络新闻媒体已经像传统大众媒体一样积极承担起自身的社会责任,对网络舆论空气起着积极的净化作用。

值得注意的是,对互联网的使用效能感不但有助于人们鉴别网络食品谣言,还对网络新闻媒体使用和谣言鉴别力的关系起到了完全中介效用,并且对社交媒体使用和谣言鉴别力的关系起着遮掩效用。如何解释这两种不同的影响?

虽然网络新闻媒体使用和社交媒体使用都有助于用户获得互联网使用效能感,但是前者具有更大的影响力。一方面,就互联网工具使用来说,个人获得“自我效能感”的途径主要有“亲历习得经验”、“替代习得经验”和“社会反馈”等几方面。尽管网络新闻媒体和社交媒体使用都为用户带来了高强度、高重复率的亲历体验,使得他们能够熟练地操作这些信息工具,但是由于社交媒体环境中呈现的内容存在“表演化”的现象,人们从圈子里观察到的“间接经验”也可能是经过了他人的过滤或刻意安排的。同时由于社交媒体的“关系化”特征,人们获得的社会反馈也更加同质化。而这些因素可能会干扰人们的网络谣言鉴别力。

另一方面,互联网使用效能感涵盖了人们在内容反馈、内容甄别、内容组织、内容沟通以及基础搜索等层面上的能力。在面对网络来源的食品信息时,人们不应当仅仅满足于被动的内容获取,还要具有质疑和批判的精神,并且具备主动运用互联网工具搜集补充信息,以及对谣言进行证伪的能力。但是目前社交媒体对产品“人性化”和以“用户为导向”的一昧追求可能导致其成为一种被动消费内容的渠道,用户在这些轻松即可获得的“同质化”信息中容易“随波逐流”。因此社交媒体使用对人们养成主动思考习惯和建立批判性思维能力的贡献较小。这也解释了为什么在控制住互联网使用效能感的遮掩效应后社交媒体使用对网络食品谣言鉴别力的负面影响反而得到了增强。

基于本研究的结果,我们认为在面对网络食品谣言时,缺乏质疑精神、主动思考和积极求证的能力才是导致部分人无法辨别信息真伪的根本原因。从说服效果产生的心理机制来看,人类天生有一种对“自主权”的心理需求。基于这种需求,他们不但渴望能够自由选择和规划自己的人生道路,还需要感受到自己对周遭环境和事物发展变化的掌控能力。因此,提高受众的互联网使用效能感将有助于人们在面对纷繁的网络信息时,具备“自主”判断真伪的能力。这种自我效能感的发展和培养虽然需要一定的时间,但是从长期来看却有益于增强人们对网络谣言和媒介效果的免疫力。

当然,在本研究中也存在许多不足之处。一方面,在对网络新闻媒体使用情况进行测量时未能像社交媒体一样定位到具体的主体。但是考虑到中国的媒体管理体制,只有接受政府监管、具备新闻从业资质的机构才能够成为新闻媒体,并拥有自己的门户网站和新闻客户端。因此,尽管我国存在众多的网络新闻媒体,但是从整体环境上来看,他们的舆论基调和从业准则基本是一致的。另一方面,当前正值新媒介技术蓬勃发展时期,智能应用也在不断向人们日常生活的各个方面渗透。虽然在本次研究中社交媒体对人们的网络谣言鉴别力表现出了显著的消极影响,但是从长远的角度来看,人们对它的使用模式也会不断迭代更新。因此在今后的研究中应当对这一特殊渠道的使用及其产生的影响进行持续的关注。