社会情绪、公平效率与社会失信治理分析*

俞 静 徐 斌 关新红

(1.河海大学商学院,南京 210098;2.中央财经大学会计学院,北京 100081)

一、问题的提出

近年我国很多学者对社会诚信问题的影响因素进行了研究,研究普遍认为社会失信现象的发生是一个综合性问题,涉及信仰、法治、监督以及信息不对称等因素,这些影响因素中令人格外关注的是收入水平与分配差距因素,前者注重经济发展效率水平,后者注重社会分配公平。那么社会诚信与收入水平、社会公平、发展效率之间究竟存在哪些关系呢?一方面,很多文献研究认为社会诚信在促进社会经济发展的同时促进了社会公平,提出我国社会主义建设中应在公平优先条件下注重效率,诚信建设是和谐社会建设的基础;另一方面,我国自古以来就有关于经济发展与收入分配等因素对社会诚信影响的论述,认为社会经济的发展可以提高社会道德水平,但是收入分配差距过大轻则引起社会不安,重则带来社会动荡。历史与现实都一再证明社会经济发展和收入分配差距都对社会诚信建设存在巨大影响,只有同时注重公平与效率的社会才能够构建诚信社会,任何偏废偏重的做法都会带来社会失信现象的蔓延。

然而,迄今尚未有文献系统地研究社会公平效率与社会失信现象之间的逻辑关系,更没有研究对社会收入差距拉大所产生的社会情绪对社会失信现象的放大效应进行分析。本文运用公平理论、发展效率理论以及社会情绪理论等对这些社会现象之间的逻辑关系进行分析,通过构建相应的计量经济模型并且结合我国社会经济发展相关数据对相关研究假设进行检验,在此分析基础上给出我国社会失信问题治理的相关对策。

二、理论分析与研究假说

(一)公平效率驱动社会失信关系分析

根据马克思辩证唯物主义关于物质决定意识与意识对物质存在反作用的原理,容易知道社会经济发展决定社会诚信,社会诚信对社会经济发展存在巨大的反作用。我国古代先贤用平实的语言深刻地揭示了这些因素之间的关系,西汉著名思想家贾谊在《论积贮疏》中提出:“仓廪实而知礼节,民不足而可治,黎民娄困于饥寒,而望礼义之兴,岂不难哉?”东汉史学家班固在《后汉书》中明确提出:“衣食足而知荣辱,廉让生而争讼息。”明末清初著名思想家黄宗羲在《明夷待访录》中所述:“民不足而有知礼节者,自古及今,未尝有闻也。”换句话说,随着经济发展水平的提高,社会的道德水平也会随之提高的,也就是说经济发展对人们的诚信行为存在正面促进作用。虽然不能够完全肯定地说“仓廪实”必然“知礼节”,但是基本上可以肯定地说“仓廪不实”必然难以形成“知礼节”的状态,除非具备虔诚的近乎宗教似的诚信信仰,秉持“饿死事小,失节事大”的信条。无独有偶,美国著名心理学家亚伯拉罕·马斯洛(1943)在其经典文献《人类激励理论》对此类问题进行了系统的论述,他认为人类发展基本上都必须走过五个层次,每个层次的需求是不一样的,这里第一层次的内容就是人的生理需求,其次分别是安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现的需求等。当人的生理需求得到满足之后,自然要求安全需求和社会交往的需求。随着经济地位的上升,自然而然会过度到尊重需求和自我实现需求,那么毫无疑问个人诚信的约束意识必然会逐步提高,否则怎么可能得到社会的尊重呢?更谈不上达到人类的“自我实现”最高境界目标了。

经济发展效率理论认为,在有序的市场环境和统一规则下,微观经济组织以最低的物化劳动和活劳动投入获得满足人们需要的产品和劳务,稀缺资源在社会各部门之间合理配置和优化组合。分配中的效率原则就是以社会分配制度和分配政策要以促进生产力的发展和提高企业与国民经济的效率为目标。显然,没有一定的经济发展效率的话,整个社会经济将无从发展,也就没有了基于公平目标的分配资源基础,基于有限资源的争夺势必激发人类最原始的生存欲望,即使外界强力措施也仅仅表面上压抑而已,一旦压力释放自然会反弹起更激烈的报复性道德沦丧。那么,我们是否可以说经济越发达肯定就会带来社会诚信道德水平的提高呢?果真如此的话,那么如何解释我国改革开放以来经济发展不仅没有带来社会诚信水平的提高,反而滋生出数量可观的社会失信现象呢?换句话说,是否存在另外一种经济发展的伴随变量影响社会失信呢?

其实,我国西汉时期大儒董仲舒针对西汉经济恢复之后的社会曾说:“富者田连阡陌,贫者无立锥之地。”权贵奢靡、奸商暴富,市场混乱、国弱民贫,这就使外表华丽富裕的汉王朝,在匈奴的烈马强弓面前不堪一击,只能用公主和亲的软性外交苟且偷安。西汉史学家班固在 《汉书·食货志》中描写社会两极分化为“富者累巨万,而贫者食糟糠”,并且在《汉书·叙传》中说道:“四民食力,罔有兼业。大不淫侈,细不匮乏。盖均无贫,遵王之法。靡法靡度,民肆其诈。偪上并下,荒殖其货。侯服玉食,败俗伤化。”显然,班固认为国家经济发展带来的社会分配悬殊将会带来整个国家的危机,贫富悬殊带来的害处已经足以抵消经济发展所带来的益处了。历史往往是现实的镜子,这就很容易解释为什么我国现在经济发展水平提高了,但是总体来说社会诚信道德水准却下滑了。理论与实践都说明尽管经济发展对整个社会的诚信建设存在一定的促进作用,但是极端的发展效率优先原则将走向事情的反面,甚至很多社会骚乱都是在社会经济发展势头良好的情况下发生的,也就是说社会走进令人可怕的“塔西佗陷阱”。那么为什么人类社会对社会公平有着近乎宗教般地追求呢?美国心理学家亚当斯在1965年提出的公平理论对此做了最完美的诠释,公平理论又称为社会比较理论,该理论认为员工的激励程度来源于对自己和参照对象的投入报酬比例的主观比较感觉。显然,当员工的不公平感越加强烈时,再多的收入也难以消除员工心理的不公平挫折感。社会上的收入差距过大自然会触犯社会个体的不公平感受,长期得不到矫正的不公平感受就会带来整个社会的诚信危机。随着社会经济发展水平的不断提高,必然会产生社会个体之间的收入差距,这就需要在不断“做大蛋糕”的同时做好“分好蛋糕”的工作,否则就会造成整个社会群体之间“不公平脆弱感”,当“不公平脆弱感”蔓延到整个社会之后,自然会吞噬整个社会的诚信而引发社会失信现象。根据上述分析提出如下系列假设:

H1:在经济发展的一定范围之内,经济发展水平的提高必然会带来社会诚信水平的提高,而超出经济发展的一定范围之后,经济发展水平的提高反而会恶化为社会失信现象。

H2:社会成员收入分配差距的缩小有助于整个社会诚信水平的提高,反之,收入分配差距的扩大则会加剧社会失信现象。

(二)社会情绪驱动的社会失信效应分析

社会情绪理论告诉我们,社会情绪是人们对社会生活中各种情境的知觉,通过群体成员之间的相互影响相互作用,从而形成较为复杂而又相对稳定的态度体验,它的发展经过从个体化情绪到脆片化情绪,然后逐步发展为社会情绪的过程。这种理论最初由法国社会学家古斯塔夫勒庞(1895)提出的“乌合之众”理论,认为这是由非常简单和夸张的情绪无意识驱动表现的一种社会现象。但是在上个世纪70年代以后西方很多研究者不再认为社会个体的“原子化”行为,并且认为集体行动是在努力改变主流文化规范和认同,如社会认同、信念、价值观、符号、意识等。总之,社会情绪是由个体情绪演化而来,经过社会各种渠道之间的交流而形成的力图改变社会认同的一种社会现象,其带来的社会效应不仅仅在个体行为中得以表现,并且还会把个体行为传染给整个社会,其所产生的效应绝对不是可以用简单的算术速度计算的,而是可以引发一种几何速度的物理共振效应。显而易见,当社会笼罩在充满不信任的社会情绪中时,负面社会情绪势必加大社会负能量的累积速度,所带来的社会失信共振效应势必带来几何级别失信现象。收入提高会有助于形成正面社会情绪,而分配差距拉大则会形成负向社会情绪,两股不同方向力量对比的累加综合效应就会在社会情绪中得以体现,这也可以从我国上个世纪80年代开启的改革开放所形成的社会情绪得以证明。改革初期几乎所有社会个体收入都得到提高,全社会高呼“改革开放好”已经足以说明当时的社会情绪是多么地正面,而在经过二三十年改革开放之后社会个体之间的差距逐步拉大,进入21世纪以来我国社会反映贫富差距的基尼系数已经高达0.5警戒线,与此同时,社会上情绪有滑向负面趋势,这种社会情绪稍微遇到零星事件就似火山般爆发出来,显然这种爆发的程度难以用社会分配不公平来解释。由此可见,要想使得社会负面情绪得以扭转,就必须把收入分配差距控制在一定的范围之内,就必须在大力发展经济的同时注重社会公平,通过增加社会福利的办法改善低收入成员的经济状况,即使牺牲部分经济发展速度也应该把收入分配控制在一定的范围之内,否则整个社会都将付出更多的社会负面情绪成本。于是,根据上述分析在此提出如下假设:

H3:当社会收入分配差距不断拉大到触发社会负面情绪时,那么社会失信现象将越演越烈,并且爆发的程度远远超过收入分配差距程度。

H4:任何极端的经济发展效率与过大的收入分配差距都不可能使得社会诚信处于可持续良性运作状态,只有适当的经济发展效率配以适当的收入分配差距才能够使得社会诚信处于可持续最佳状态。

三、实证检验与结果分析

(一)变量定义与度量

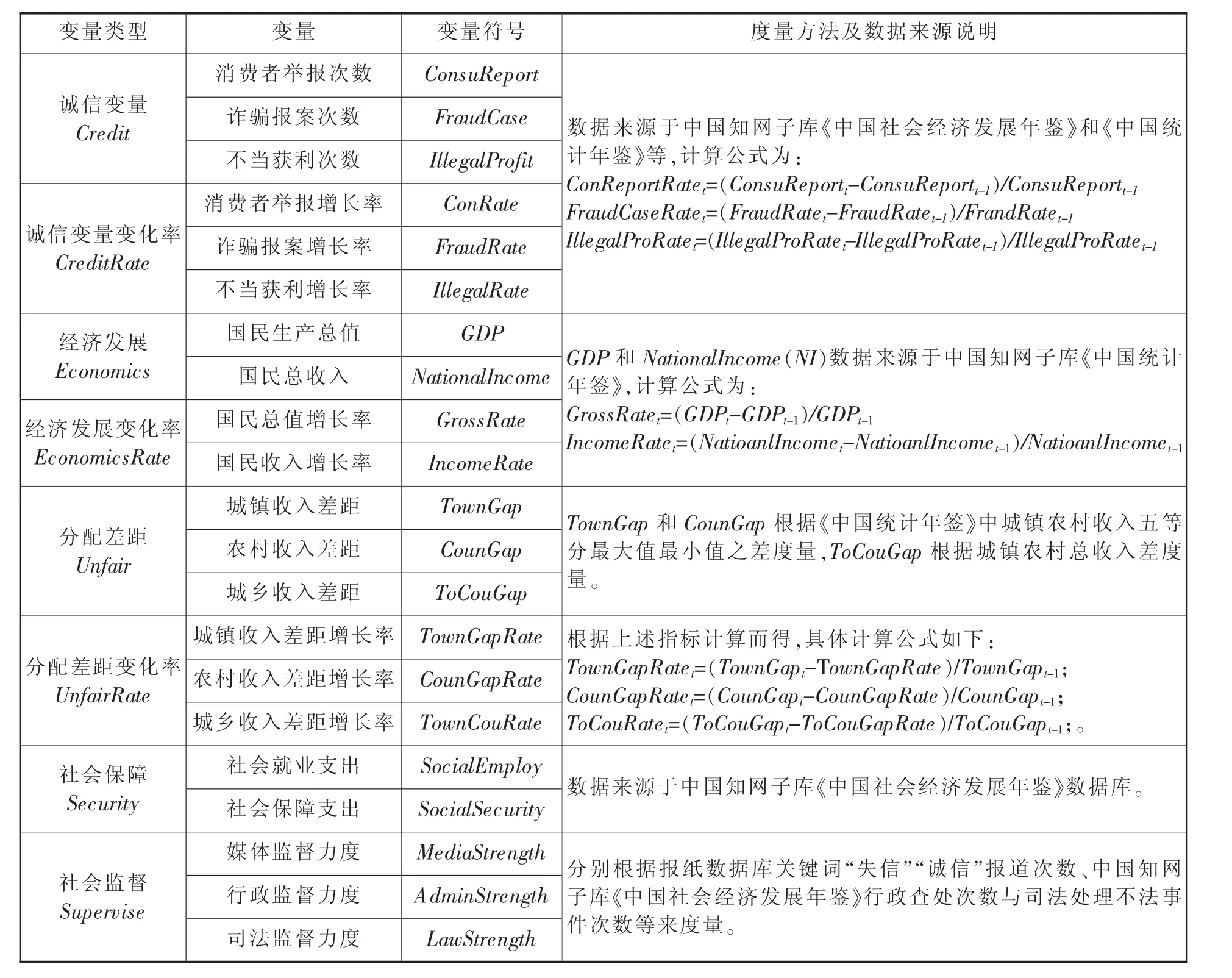

上述假设所涉及的主要变量可以梳理为社会诚信、经济发展与收入分配差距等三类变量,但是社会诚信不仅是一定经济环境下的产物,更是一定社会上层建筑环境下的社会现象,这里为了能够更好地揭示问题的本质,拟在计量模型中加入社会保障、舆论监督、行政监督与司法监督等变量,具体变量定义以及相应的度量分析如下表1所示。值得说明的是,表1中对于任何一种类型变量的代理变量都不止一个,从而达到从多角度表征变量的目的,而且还可以保证实证检验结论的稳健性。此外,由于研究数据基本上来自于中国知网子库 《中国社会经济发展数据库》,这里除了宏观经济变量指标与个人收入指标之外,其他一些指标都是随着时代的变迁而逐步列入统计指标的,因此数据指标仅仅覆盖了2000年至2017年共17年之间的全部数据,相应缺失数据则由数据所在年份的前后年份指标值的平均数来代替。

(二)描述性分析

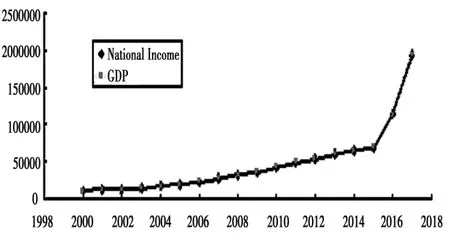

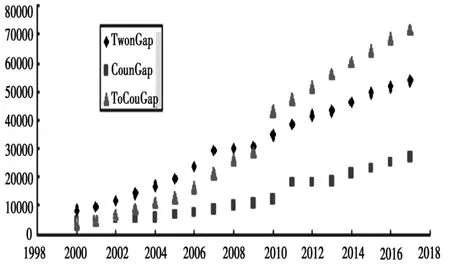

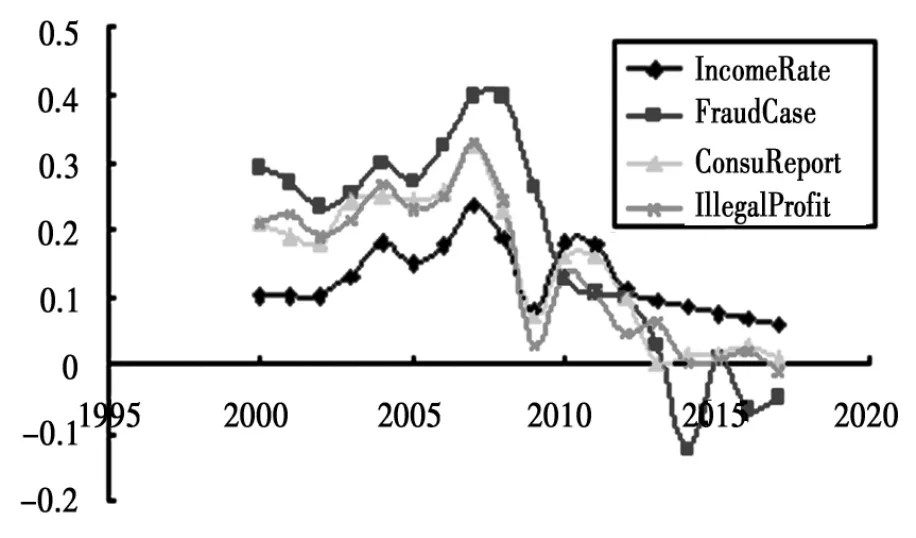

为了能够更加直观地描述表1中各变量的变化趋势,现在把表1中主要变量的变化趋势描绘如图1和图2所示,这里横轴表示年份,纵轴表示变量指标数值。图1和图2显示随着经济的不断发展,收入分配差距也在不断地拉大,这也是我国改革开放以来社会诚信水平不断降低、失信现象从偶尔发生到司空见怪的原因所在。但是,对比图1和图2可见,在大约2010年之后,分配差距曲线的倾斜度不如经济发展变量曲线倾斜度,这说明我国的收入分配差距得到一定程度的扭转,现在把相关变量变化率的发展趋势曲线图描述如图3和图4所示:

表1 变量定义与度量分析一览表

图1 经济发展变化率趋势图

图2 收入分配差距变量变化率发展趋势图

显然,图3显示变量变化率趋势图在2010年左右出现了趋势曲线变化拐点,之前年代的收入分配差距变化率远远超过经济发展变化率,之后年代的收入分配差距变化率则少于经济发展变化率。那么,这种经济发展与分配差距变化率趋势在社会失信现象中能够得到体现吗?图4反映了社会诚信与经济发展的关系,这里同样运用社会诚信相关指标的变化率指标来代理相关变量数值。显然,图4变化率趋势图在2010年左右出现了拐点,社会失信指标变量变化率的速度明显低于国民收入变量变化率速度,说明尽管经济体量增大了,但是社会失信增长率反而小了。换句话说,虽然绝对数还是增长了,但是相对变化率确实减少了。

图3 经济发展与分配差距变量变化率趋势图

图4 经济发展与诚信变量变化率趋势图

(三)模型构建与检验分析

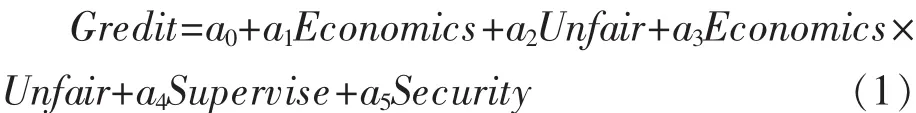

为了检验假设1和假设2,这里通过构建如下所示的计量经济模型进行验证,

NI

与ToCouGap

的交叉变量NI

×ToCouGap

和NI

与TownGap

的交叉变量NI

×TownGap

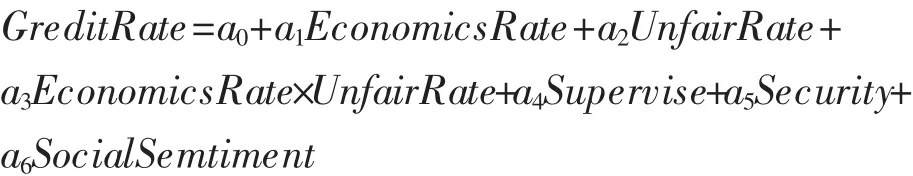

,具体检验结果如表2所示。表2显示,无论是分样本检验还是全样本检验,经济变量NationalIncome

的检验系数都为负并且通过了显著性检验,而收入分配差距变量TownGap

与ToCouGap

的检验系数都为正并且也通过了显著性检验,这些事实都说明经济发展变量对社会失信存在遏制效果,而收入分配差距变量则对社会失信存在推波助澜作用。进一步分析两者的交叉变量的作用效果可以知道,覆盖2000—2010期间的子样本检验中NI

×ToCouGap

和NI

×TownGap

的检验系数都为正数并且通过了显著性检验,而覆盖2010—2017期间的子样本检验中NI

×ToCouGap

和NI

×TownGap

的检验系数都为负数并且也通过了显著性检验,这些事实说明前者收入分配差距作用远远大于经济发展的作用,导致社会失信现象严重,而后者经济发展作用超过了收入分配作用效果,从而导致社会失信现象得到遏制。这一检验结果也是和我国社会实际情况相吻合的,在2010年左右我国加大了社会保障建设,加大了精准扶贫力度,并且加大了打击拖欠农民工工资现象等,所有这些事实都缩小了整个社会的贫富差距,从而提振了整个社会对党和政府的信心。现在假设1和假设2检验基础上讨论假设3和假设4的检验,显然图3和图4显示2010年作为一个事件拐点,收入差距的变化率在2010年之前超过经济发展的变化率,而在2010年之后则小于经济发展的变化率。值得说明的是,这里引入社会情绪度量哑变量SocialSentiment

,变量定义与度量仿照已有研究中关于投资者情绪变量的度量方法,社会情绪变量在2010年之前取值为1,在2010年之后则取值为0,于是,根据假设3和假设4内容,构建如下所示计量经济模型(2):

IncomeRate

×TownGapRate

和IncomeRate

×TownCouRate

的回归系数也全部为正,说明交叉变量中分配差距变量变化所发生的作用高于经济发展变量趋势。在2010—2017子样本中相应的交叉变量的检验系数却为负,说明2010年之后我国相关部门特别关注了收入分配差距的调整,从而使得社会失信现象得到了缓解,但是在2000—2010子样本中相应的交叉变量的检验系数却为正,说明2010年之前我国的收入分配差距问题没有得到特别的关注,从而导致社会失信现象越发严重,并且远远超过了经济发展所带来的社会诚信的提高。上述检验还说明,尽管2010年之后经济发展速度降低了,但是分配差距降低幅度更大,所带来的社会诚信改善却远远超过了2010年之前。这就说明宁愿降低一定的经济发展速度而关注社会公平是值得的,只有在兼顾效率与公平理念下才能够使得经济得到可持续发展。

表2 假设1和假设2的实证检验结果

四、研究启示

第一,我国在中国特色社会主义建设征程中,不仅要注重效率,更要关注公平,否则经济发展不仅不能够成为社会建设的助推剂,反而成为社会不稳定的根源。进一步的研究显示,经济发展和收入差距交叉变量的回归系数大多为负,说明收入差距所带来的失信效应已经远超过经济发展所带来的诚信驱动效应。党的十九大报告明确提出社会基本矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,这一科学论断对我国社会主义建设的意义重大。

第二,由于国内外复杂的政治经济形势等因素,导致我国经济发展可能出现难以预料的波动,因此做好低收入水平人群的社会保障就成为摆在各级政府面前的艰巨任务。只有在做好社会低收入人群的社会保障工作基础上,才能够为社会的和谐稳定增添稳定剂,否则任何工作疏忽都可能激发意想不到的负面作用,危害来之不易的大好局面。

第三,尽管经济发展是社会发展不可缺少的基础,但是过大的收入差距会危害到社会稳定。由此在一定的条件下通过降低经济发展速度也要注重社会公平的思路是可取的。从长远来说,牺牲效率带来公平的社会效应是有利于整个社会的和谐稳定发展的,否则所产生的社会失信现象最终会吞噬社会经济发展的红利,更不会有可持续发展的和谐态势的形成。

第四,应该加大对社会负面情绪的管控能力,努力营造积极向上的正面情绪,使得全体社会成员能够理智地对待各种不公平现象,积极探索引导社会负面情绪的各种方法,绝对不能够让社会负面情绪的蔓延破坏社会和谐稳定的局面。

第五,由于社会经济发展不可避免地会产生个体收入差距,并且个体收入增长与分配差距拉大现象将会长期存在,因而,如何有效引导“相对贫困化阶层”的理性认知就成为全社会的共同问题,这不仅直接关系到个体的自我发展,而且关系到整个社会情绪的形成与社会和谐稳定。