试析《大明一统志》的史料来源

——以重庆府部分为例

陈浩东

(复旦大学历史地理研究中心,上海200433)

在地理总志当中,唐宋时期的著作因其所本文献散佚殆尽而上升到原始文献的地位。其后元明清上承唐宋总志,又引入各地方志等其它文献而成历代一统志,其与历代正史地理志一起构成了历史地理学的基本文献。学界研究除了征引这些文献外,对其纂修水平评价则褒贬不一,而《大明一统志》争议最大。

一、历代对《大明一统志》的评价、史料地位及整理研究现状

《大明一统志》是中国目前保存完整的第一部“一统志”,为明英宗复辟后命吏部尚书李贤领衔修成,书成后李贤充分肯定了该书丰富的史料价值和严谨的体例:

“上自圣经贤传,下及水志山经,发中秘之所藏,萃外史之逌掌,遍阅累朝之史,旁搜百氏之言。与夫羽陵宛委、奇文汲冢、酉阳逸典、玄诠梵藏、小说方言,靡不网罗,举皆搜采,缀贯群籍,约为成书。……义类凡例,悉有据依。信疑是非,一加订正。……全书纲举而目张,有伦有要。事增而文省,不泛不疏[1](明)丘濬.重编琼台稿(卷八).拟进《大明一统志》表.台北商务印书馆影印文渊阁四库全书,1983.(P7)。”

编纂者自谦地认为“虽殚铅椠之劳,尚虑豕鱼之混。”[2](明)李贤等.大明一统志(卷首).进《大明一统志》表.三秦出版社,1990.(P4)但后世诸如顾炎武《日知录》则直讽其“舛谬特甚”[3](明)顾炎武.日知录(卷三一).前明一统志.台北商务印书馆影印文渊阁四库全书,1983.(P14),四库馆臣亦讽其“其时纂修诸臣,既不出一手,舛伪牴牾,疏谬尤甚。”[4](清)纪昀等.钦定四库全书总目(卷六八).明一统志九十卷.台北商务印书馆影印文渊阁四库全书,1983.(P11)

从文献价值来看,顾炎武曾言因《大明一统志》的成书而导致“前代相传如《括地志》《太平寰宇记》之书皆废。”[5]日知录(卷三一).前明一统志.(P14)其言未可尽信,但《括地志》自南宋后不复得见却是事实[6]贺次君.括地志辑校(卷首).序.中华书局,1980.(P2)。而《太平寰宇记》“明代海内宋版已无踪影。”[1](宋)乐史撰,王文楚等点校.太平寰宇记(卷首).序.中华书局,2007.(P5)时至今日,唐宋时期重要的地理总志《元和郡县志》《元丰九域志》《舆地纪胜》《方舆胜览》等皆有点校本面世。故《大明一统志》对明之前历史地理研究价值不大。稍早成书的《寰宇通志》已收入在民国时期由郑振铎等人所编《玄览堂丛书续集》[2]刘葳.《寰宇通志》的价值及其缺陷.陕西师范大学硕士学位论文,2005.(P7),故《大明一统志》在明代地理总志的序列中也非唯一。

从当下的学术研究热点来看,《大明一统志》也没有辑入当下学界极为重视的史料。明人李维桢曾云:

“天顺时,馆阁修《大明一统志》,不载户口、田赋、官制等诸大政典,识者病之[3](明)李维桢.大泌山房集(卷十五).方舆胜略序.北京师范大学图书馆藏万历三十九年刻本.。”

进一步回溯,《寰宇通志》也存在同样的问题,叶盛在《水东日记》里曾提到:

“当时亦有以户口为言者,泰和陈先生(陈循)执议不从曰:‘此非造黄册子,何用户口耶?’[4](明)叶盛.水东日记(卷二五).台北商务印书馆影印文渊阁四库全书,1983.(P12)”

明清之际顾祖禹亦认为:

“(《大明一统志》)然于古今战守攻取之要,类皆不详,于山川条列又复割袭失伦,源流不备。夫以一代之全力,聚诸名臣为之讨论,而所存仅仅如此[5](清)顾祖禹撰,贺次君,施和金点校.读史方舆纪要.中华书局,2005.(P12)。”

史料的结构性缺陷也进一步降低了学界厘清《大明一统志》史源和谬误的积极性。但他毕竟是明代唯一的一部“一统志”,其内容丰富自不必多言,与《明史·地理志》也有互补、校勘的重大价值[6]牛明铎.《大明一统志》的纂修及其史料和旅游价值研究.河南师范大学硕士学位论文,2005.(P19-20,22-23)。但遗憾的是,学界目前关于《大明一统志》的整理研究仍然较少。

在勘误方面,除了顾炎武在《日知录》中考证罗列数处错误外[7]所考证的出的错误部分被四库馆臣辑入《四库全书总目》,成为佐证《大明一统志》修纂质量不佳的证据,故而影响了后世对《大明一统志》的评价。。时至今日,学界仅有两篇专文厘清《大明一统志》的谬误[8]晏波《大明一统志》补正一则.中国历史地理论丛,2004,(4):151;晓荷《大明一统志》辨误一则.陕西师范大学学报,2004,(5):123.。而在版本整理方面,目前能查阅到的最善本《大明一统志》还仅是三秦出版社的影印本。从整体研究的源流关系来看,首先需要解决《大明一统志》的史源问题,才能从根本上推进《大明一统志》的校勘整理工作。

二、学界关于《大明一统志》史料来源研究现状及不足

学界关于《大明一统志》的史料来源有相当程度的分歧,一是认为《大明一统志》内容基本继承自景泰年间纂成的《寰宇通志》[9]这方面论述主要有梅辛白《寰宇通志》与《明一统志》之比较.禹贡,1934,(1):15-36.傅贵九.读《大明一统志》札记.史学史研究,1993,(1):78-80.张英聘.论《大明一统志》的编修.史学史研究,2004,(4):48-56.牛明铎.《大明一统志》的纂修及其史料和旅游价值研究.河南师范大学硕士学位论文,2005.。二是黄苇等考察分析明代方志与总志的互动关系后认为“《寰宇通志》和《大明一统志》,即在各地所上志书基础上编成。”[10]黄苇等.方志学.复旦大学出版社,1993.(P177)三是认为“《寰宇通志》和《大明一统志》都是绍承《大元一统志》而修纂的。”[11]王剑英.明代总志评述.中国历史地理论丛,1991,(2).(P179)

持第一种观点的学者认为《大明一统志》从天顺二年(1458)八月乙卯下诏重修到天顺五年夏四月乙酉书成[1]王剑英.明代总志评述.中国历史地理论丛,1991,(2).(P178-179),其间不到三年,且纂修班子主体变化不大,加之纂修时间仓促,必是稍加改动而成。对二志的继承关系分析没有对照相应部分的记载,而是从修纂人员和体例上加以比较,这一观点影响最大,论述最多。

具体来看,梅辛白最早罗列二志修纂事略、二志序文、修纂者名氏以及体例来证明其前后相继。黄永年在《大明一统志》前言[2]其为黄永年为三秦出版社1990年所出版的司礼监天顺刻本《大明一统志》所作前言。中认为将《玄览堂丛书续集》中所收入的《寰宇通志》与天顺本《大明一统志》相比较,除了修纂人员有调整外,“所不同者仅沿革部分”[3](明)李贤等.大明一统志.三秦出版社,1990.(P2),并发现了二志事目也有所不同。傅贵九从修纂人员、修订时间和类目方面推定《大明一统志》继承自《寰宇通志》,“〈一统志〉只不过是在〈通志〉的基础上稍加笔削增损”[4]傅贵九.读《大明一统志》札记.史学史研究,1993,(1).(P78),但其并未以实例证之。张英聘亦认为“〈大明一统志〉主要是在〈寰宇通志〉的基础上增补、删订而成,所不同者仅沿革部分。”[5]张英聘.论《大明一统志》的编修.史学史研究,2004,(4).(P48-56)其结论应是受到了黄永年序言的影响,但也没有具体比较二志对应的沿革部分。牛明铎同样从编纂人员和体例方面来论证《寰宇通志》乃是《大明一统志》的蓝本。以上关于二志的继承关系论述均没有突破梅文的窠臼。

持第二种观点的黄苇、杜锡建等人结合分析明代方志的发展脉络,认为明“分遣进士往天下藩臬,采取民风节义,凡诸〈一统志〉所关者,莫不广求博载”[6](明)姚鸣鸾.天一阁明代地方志选刊·(嘉靖)淳安县志(卷首).重修淳安县志引(第16册).上海古籍书店,1981.(P1)。英宗、代宗也诏“命文臣纂修〈一统志〉以颁行海内,先取郡邑志以备采录。”[7](明)顿锐.天一阁明代地方志选刊·(嘉靖)高淳县志(卷首).高淳县志序(第14册).上海古籍书店,1981.(P1)“〈大明一统志〉之纂也,朝廷先期遣使采天下事实,……稿成上郡,郡又类总进于朝。”[8](明)莫旦.吴江志(卷首).吴江志序.成文出版社有限公司,1983.(P7-8)这一访一交,《大明一统志》的史源不言自明[9]杜锡建.元、明、清《一统志》比较研究.中国地方志,2009,(7).(P35)。

第三种观点则建立在细加比较的基础上。王剑英以《大元一统志》和《寰宇通志》中皆完整保存的鄜州为例,逐门对照异同,确认《寰宇通志》在《大元一统志》基础上对其门目增删而成[1](P180-182),又指明了《大明一统志》在《寰宇通志》基础上的宏观性改动[1](P182-184)。这是目前研究《寰宇通志》和《大明一统志》传承关系中最扎实系统的论述。

以上研究为笔者探求《大明一统志》史源提供了研究基础和方法指导,但这些观点却各有其缺陷不足。

首先,笔者认为第一种观点看似符合情理,但其推论有纰漏。

第一,诸位学者在关注《大明一统志》修纂时间较少的同时,忽视了《寰宇通志》的修纂时间。《寰宇通志》是明代宗景泰五年(1455)七月“庚申,命少保兼太子太傅、户部尚书陈循等率其属纂修天下地理志。”[10]明实录·英宗实录(卷二四三).废帝郕戾王附录.“中央研究院历史语言研究所”.1962.(P5285)至景泰七年五月“乙亥,少保、太子太傅、户部尚书、文渊阁大学士陈循等官进〈寰宇通志〉。”[11]明实录·英宗实录(卷二六六).废帝郕戾王附录.“中央研究院历史语言研究所”.1962.(P5643)掐头去尾,《寰宇通志》的成书时间还不到两年,倘若《大明一统志》尚有《寰宇通志》可为蓝本,那么《寰宇通志》则是从采录事迹开始,且其卷数还超过了《大明一统志》,因此我们不能低估《大明一统志》编修者的成书效率。

第二,纂修人员的组织结构大幅更新。

从编纂人数上看,《寰宇通志》全体编纂人员共47人,其中纂修官42人。这些纂修官中有30人离开了《大明一统志》纂修组,其余17人则继续担任《大明一统志》的修纂工作,当中有5人升为总裁官和副总裁官,另外12人仍为纂修官,在此基础上又补入9名新纂修官。从岗位划分上看,《大明一统志》的修纂组新增了2名催纂官和28名来自翰林院以外的善于书法的誊录官[1]牛明铎.《大明一统志》的纂修及其史料和旅游价值研究.河南师范大学硕士学位论文,2005.(P9-12)。

经过以上变动,虽然《大明一统志》的纂修官只有《寰宇通志》修纂组的一半,但有了经验积累又熟悉《寰宇通志》的人员成为《大明一统志》修纂组新的领导者和中坚力量,又补充了翰林院修撰、编修、检讨9人[2]其中有新科一甲进士黎淳、徐琼、陈秉中,其余6人皆是正统、景泰时进士。,擢升了原修纂组中的4名庶吉士,清退了另外13名庶吉士[3]虽然明代庶吉士是新科进士中精英人士,但这些庶吉士大多中式于景泰甲戌(1454年),于次年便参与《寰宇通志》的编写,而编修地理志书本身需要专门学问,这些刚刚出身科举的文人实难有何撰写经验可言,故对其斥退并不见得是对编修队伍的削弱。,纂抄分离也使得修纂工作专门化大大加强。这种编修队伍结构的优化也保证了《大明一统志》迅速成书。

第三,最关键的是英宗皇帝彻底清洗了原编修班子的领导层并降旨暗示纂修新志不得抄袭《寰宇通志》。

原《寰宇通志》总裁陈循充军铁岭,高谷致仕,王文弃市,萧镃、商辂削籍为民。英宗在天顺二年(1458)八月己卯给李贤、彭时、吕原的敕谕中直接指出:“(〈寰宇通志〉)景泰间虽已成书,而繁简失宜,去取未当。今命卿等折衷群书,务臻精要,继承文祖之初志,用昭我朝一统之盛,以幸天下,以传后世,顾不伟欤?卿等其尽心毋忽。”[4]明实录·英宗实录(卷二九四).废帝郕戾王附录.“中央研究院历史语言研究所”.1962.(P6281)实际上就是禁止新志抄袭《寰宇通志》,也无怪曾参与《寰宇通志》纂修工作的人员对熟悉的《寰宇通志》要彻底推倒重来,处处与之区别。故笔者认为惟有后人评价其错谬较多可能与编修时间短暂和纂修人员不熟悉地理有一定关系。

第二种观点有方志史料支撑不假,然而却过于片面。早在《寰宇通志》编纂之初,“礼部奏遣进士王重等二十九员分行各布政司并南北直隶府州县,采录事迹。”[5]明实录·英宗实录(卷二四三).废帝郕戾王附录.“中央研究院历史语言研究所”.1962.(P5285)但方志材料只是地理总志史料来源的一部分,其编修中还会征引前代地理总志的内容。这样的论述过于片面绝对化,故而也不可取。

第三种观点则有理有据。赵万里认为《大元一统志》“继承唐代〈元和郡县图志〉、宋代〈太平寰宇记〉、〈舆地纪胜〉等书成例。……所引资料,凡大江以南各行省,大半取材于《舆地纪胜》和宋、元旧志,北方等省,则取材于《元和郡县图志》《太平寰宇记》和金、元旧志居多。”[6]赵万里.元一统志(前言).中华书局,1966.(P1)刘葳通过《寰宇通志》和原始文献的比较后认为《寰宇通志》所列征引书目未可全信,其大部分史料来源于引用了《元和郡县志》《太平寰宇记》《九域志》,《舆地广记》《舆地纪胜》《方舆胜览》《大元大一统志》等前代地理总志的各地方志,而且由于编修者在摘录方志时未能仔细甄别方志所引史料和方志本身的文句,导致其出现大量与原文献不同的字句。《寰宇通志》在征引《舆地纪胜》和《大元大一统志》时又往往隐去书名,《大明一统志》则进一步削删书名[7]刘葳.《寰宇通志》的价值及其缺陷.陕西师范大学硕士学位论文,2005.(P10-18,24)。再将王剑英论述明代总志史料源流的研究连缀不难看出,相关资料在唐宋地理总志、《大元一统志》《寰宇通志》和《大明一统志》四阶段中依次相继的关系比较清晰,美中不足的是未能以府为单位来举例详细论证。

综上所述,学界目前缺乏唐宋地理总志(尤其是《舆地纪胜》)、《寰宇通志》和《大明一统志》史源关系的实证研究。考虑到从唐宋地理总志到《寰宇通志》复杂的史料传承关系和《大明一统志》对《寰宇通志》可能存在的大量改动,故而在追溯史源时,笔者以《寰宇通志》为主要比较对象,其不同部分则参阅唐宋地理总志和其它文献,以厘清《大明一统志》的史料的原始出处。

从研究范式上看,刘葳在研究《寰宇通志》史料来源时采取零散史料集萃法。梅辛白和王剑英以府州为单元进行比较分析,梅辛白罗列二书太平、苏州二府记载后转而分析其前后类目差异,王剑英则在比较类目差异的基础上兼顾了对条目差异的分析。故而本研究将效法梅辛白和王剑英,取《寰宇通志》和《大明一统志》对应的府为单位,罗列二志条目对比,并回溯梳理各条目在唐宋地理总志中的相关记载,以便厘清《大明一统志》的原始史料来源问题。笔者尝试以三秦出版社出版的天顺司礼监刻本《大明一统志》的重庆府部分为例,将玄览堂版《寰宇通志》和《大明一统志》重庆府部分进行比较,不同部分则进一步回溯唐宋以来地理总志中的相应记载,钩索史料源流,揭示《大明一统志》史料来源。

三、《大明一统志》的史源分析

《大明一统志》的建制沿革与前代任何一部地理总志都差别较大,似乎是基于各地理总志的基础上重写而成,故以下研究不再将其纳入本文史源探讨中。笔者以赵万里和王剑英的史源回溯线索为指引,以列表的方式着重探讨《大明一统志》和《寰宇通志》《舆地纪胜》及其他唐宋地理总志的关系。以目前存世较为完整的文献为凭据,尽量考证出《大明一统志》中重庆府史料在更早期的相关文献中的出处。

1.《大明一统志》与《寰宇通志》[7][1](明)陈循等.寰宇通志(卷六二).重庆府.玄览堂丛书续集(第六一册).国立中央图书馆,1947.(P510-537)的继承关系

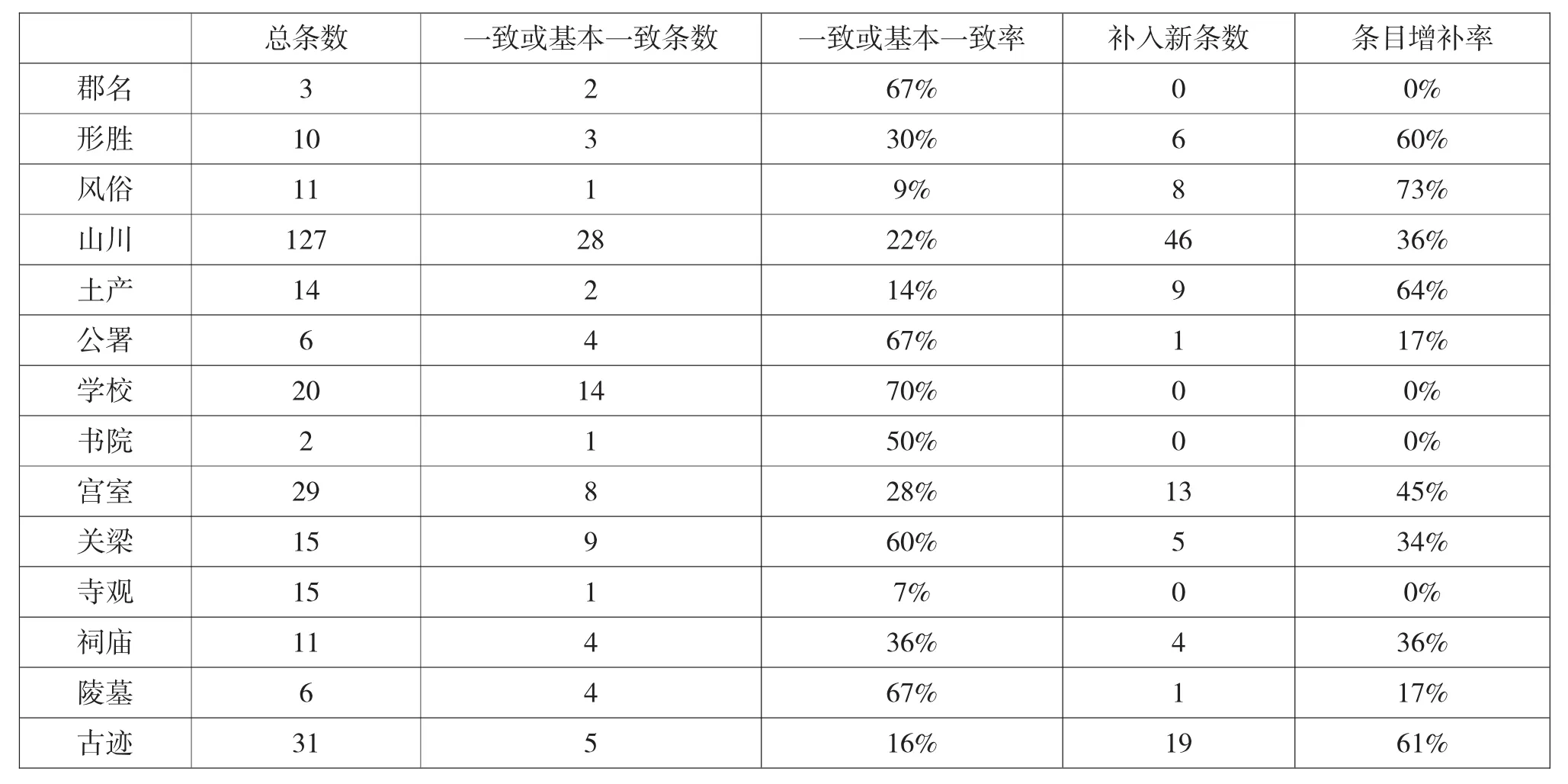

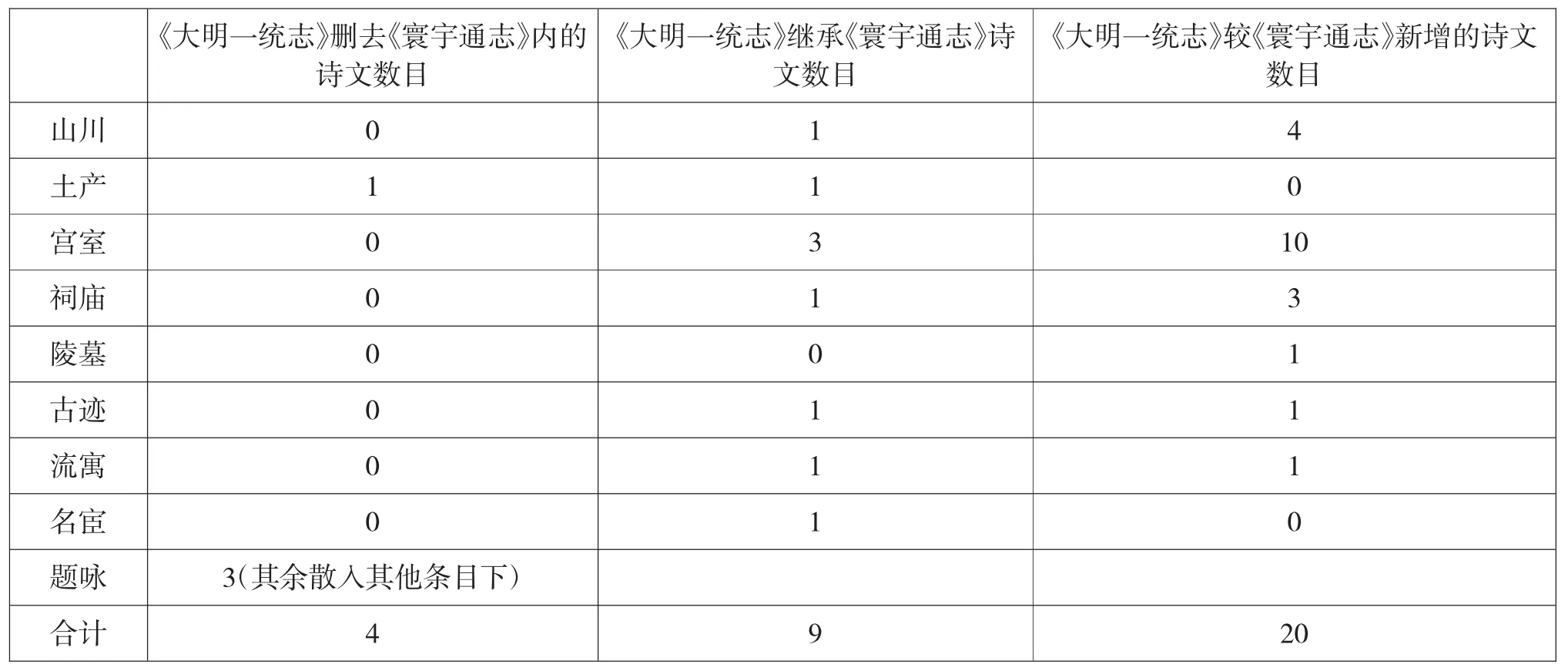

《大明一统志》与《寰宇通志》前后相继,编纂人员又有继承性,笔者梳理二志对应部分后列出表一:

表一 《寰宇通志》《大明一统志》重庆府史料继承关系表

名宦 59 17 29% 29 49%流寓 7 1 14% 2 29%人物 35 8 23% 18 51%仙释 9 0 0% 9 100%合计 429 112 26% 170 40%

可见《大明一统志》在《寰宇通志》的基础上大量吸收了新的材料,故学界认为《大明一统志》基本继承自《寰宇通志》至少在重庆府部分是片面的认识。王剑英认为《大明一统志》相较于《寰宇通志》增加了门下的记载条数的观点在重庆府部分也成立。

以上各门以学校部分继承性最强,如“荣昌县学,在县治北,洪武七年建。”[1]寰宇通志(卷六二).重庆府.520;大明一统志(卷六九).重庆府.1080.二志完全一致,该门下其它条的差别也大都是《大明一统志》改“国”为“本”,改“修”为“建”,表明《大明一统志》即使沿袭《寰宇通志》也要故意区隔。推而广之,《大明一统志》在全书范围内对《寰宇通志》的改动幅度也应相当大。

2.《大明一统志》与《舆地纪胜》[2](宋)王象之.舆地纪胜(卷一五九).合州.卷一六一.昌州.卷一七四.涪州.卷一七五.重庆府.中华书局,1992.4309-4336,4357-4378,4521-4564.的继承关系

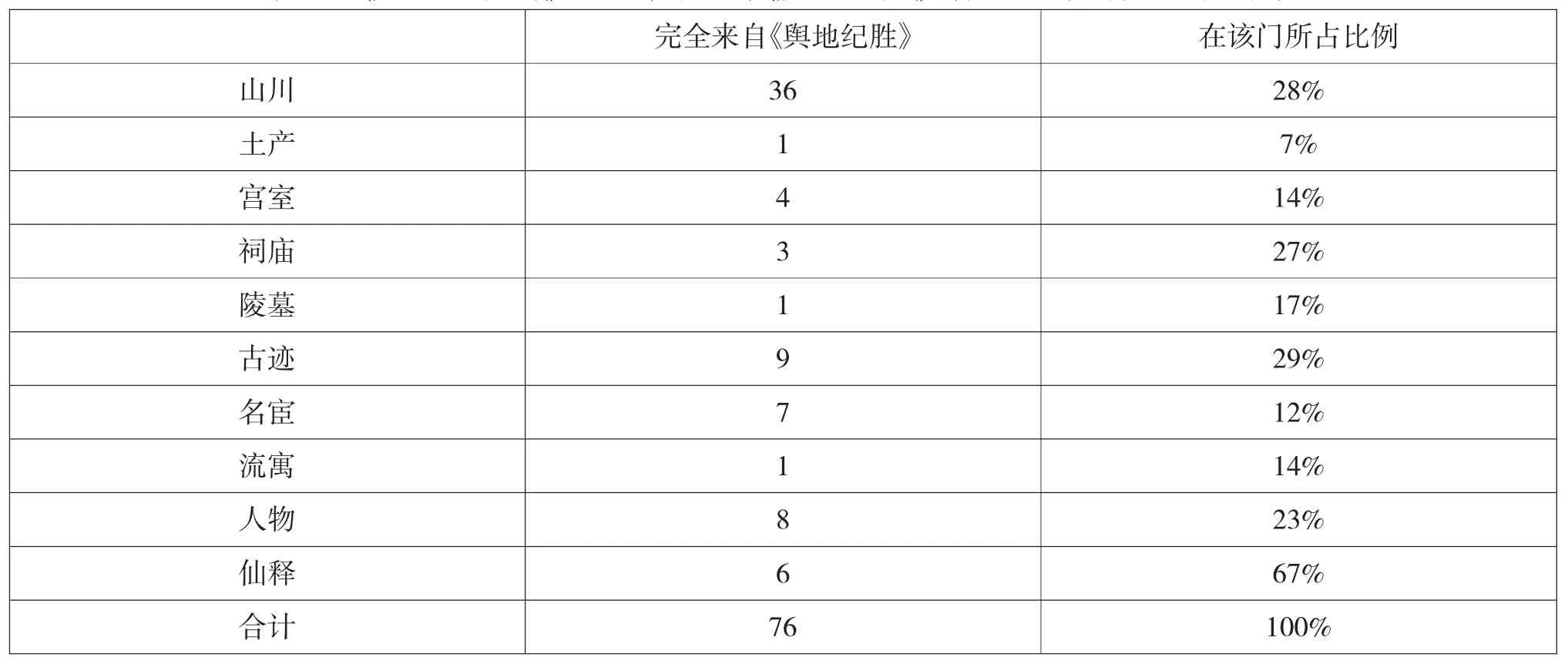

按照赵万里、王剑英的史源线索,笔者又列出表二:

表二 《大明一统志》重庆府部分与《舆地纪胜》对应地区史料继承关系表

通过对二志重庆部分的条目对照可以发现,《大明一统志》确实收入了众多不见于《寰宇通志》的新条目。姑且不论《大元一统志》在《舆地纪胜》和《大明一统志》之间的桥梁关系,单从追溯原始文献的出处来看,《大明一统志》在山川、宫室、祠庙、陵墓、古迹、名宦、流寓、人物、仙释等门下有相当部分史料源自《舆地纪胜》。

如《舆地纪胜》重庆府“仙释”门下有:

兰真人,号冲虚,系出涪陵,寄寓于精思观,一夕乘云而升,实神龙乙巳之秋也[3]舆地纪胜(卷一七四).涪州.中华书局,1992.(P4537)。

而《大明一统志》则改写为:

兰冲虚,涪州人,居于精思观,唐神龙乙巳秋一夕乘云而升[1](明)李贤等.大明一统志(卷六九).重庆府.三秦出版社,1990.(P1086)。

《大明一统志》重庆府“仙释”门下其余来自《舆地纪胜》的条目也全被缩写。虽《大明一统志》意在区隔,但继承关系昭然若揭。

需要指明的是,由于目前传世的《舆地纪胜》在忠州咸淳府部分已经散佚,故《大明一统志》重庆府下忠州丰都部分内容与《舆地纪胜》的关系已不可考,故表二未能全部揭示二志史料的传承关系。但从全书范围内估计,《舆地纪胜》在《大明一统志》原南宋疆域内的史源比例也应占有相当比重。

3.正史是《大明一统志》人物部分重要的史料来源

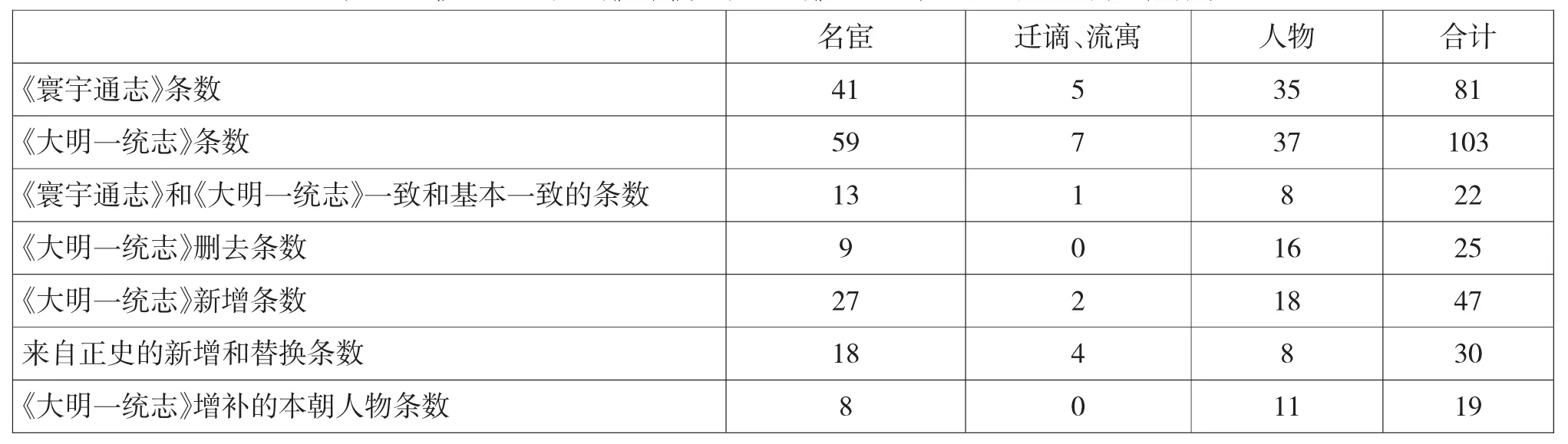

王剑英认为《大明一统志》与《寰宇通志》的一个重大不同是前者大幅删改了后者在名宦、人物门下的条目文字,甚至是迥然不同,但王剑英并未指出其改动内容的史源何在。《寰宇通志》和《大明一统志》二志在重庆府部分差异极大,除了增删条目外,还有许多人物条目目存而文非。笔者通过查考文献列出表三:

表三 《大明一统志》对《寰宇通志》重庆府人物部分删改增补表

笔者发现《大明一统志》与《寰宇通志》在重庆府人物部分的不同内容来自正史传记。如《大明一统志》重庆府“人物”门下有:

赵卯发,昌州人。……咸淳中权通判池州。元兵渡江,……卯发…缢从容堂而死,事闻赠官……[1](P1085)

这一内容即来自《宋史》卷四百五十《赵卯发传》,经过缩写又突出了昌州人赵卯发在池州慷慨殉国的事迹。《大明一统志》尤其借重《宋史》人物传记的丰富记载,大量收入了在重庆为官和重庆籍能臣忠烈的理政爱国事迹。

正史传记在《大明一统志》重庆府中人物部分史源比例近三分之一,又增补了本朝名宦、人物,删去了事迹不彰的历史人物,以部分著名的历史人物与重庆有关的事迹替换了《寰宇通志》的原有记载。若从全书观之,《大明一统志》人物部分的面貌与《寰宇通志》中的对应记载已不可同日而语。

4.《大明一统志》在《寰宇通志》基础上利用方志的改动

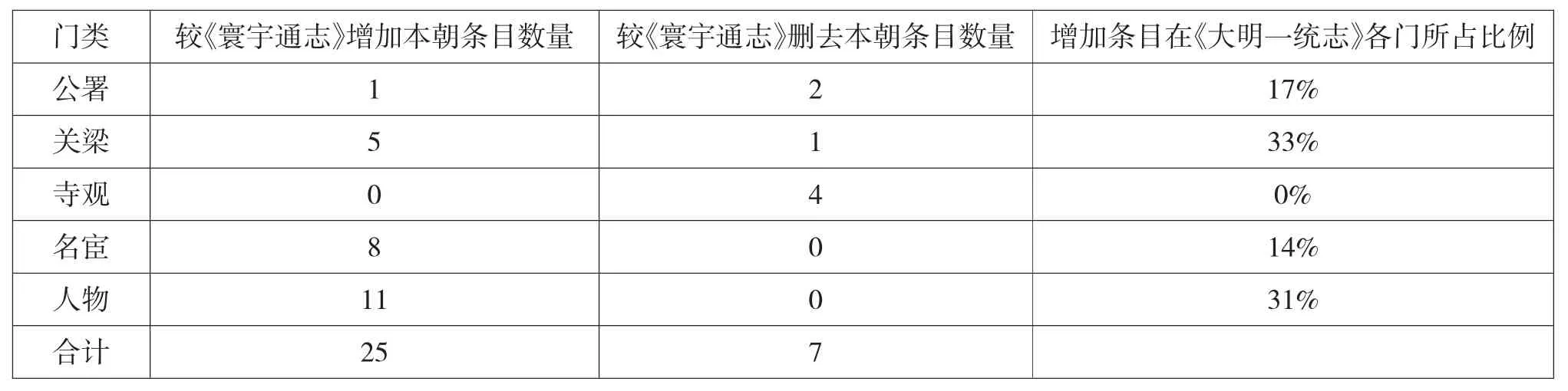

除了增加本朝名宦人物外,《大明一统志》重庆府部分利用明初的方志在《寰宇通志》的基础上进行增删,如删去了本朝科举的内容,但沿袭并增加了本朝公署、学校、寺观、名宦、人物等门记载,并在分县政区沿革后增加了乡里数量。兹列出表四:

表四 《大明一统志》与《寰宇通志》重庆府部分明代设施记载变动表:

此外,方志文献在《大明一统志》重庆府部分的“山川”门下的引用也应当不少,如“涂山”目在《寰宇通志》的基础上又增加了“山之址有石中分,名曰龙门,其下水与江通,左右石壁有鲤鱼飞跃之状。”其不见于任何其他传世文献。又如“逾越山”和“卧龙山”在之前的传世文献中也全无记载。甚至存在二志条目描写文字一致但里程不一致的情况,如“销剑山”《大明一统志》记为“在府城东北一百五十里”[1](明)李贤等.大明一统志(卷六九).重庆府.三秦出版社,1990.(P1077-1078),而《寰宇通志》则是“在巴县东百七十里”[2](明)陈循等.寰宇通志(卷六二).重庆府.玄览堂丛书续集(第六一册).国立中央图书馆,1947.(P514)。这可能是抄写讹误,也有可能是用方志进行了更新。

《大明一统志》在《寰宇通志》基础上所增删的史料,从史料形成的时段和记载的独一性看,应如黄苇、杜锡建等人的分析,来源于明初各地上交的方志等文献。从全书的角度看,明初的各地汇总的史料在全书本朝部分史源中应占有相当大的比重,而在明初方志多散佚的背景下,《大明一统志》对明初方志的辑佚价值值得重视。

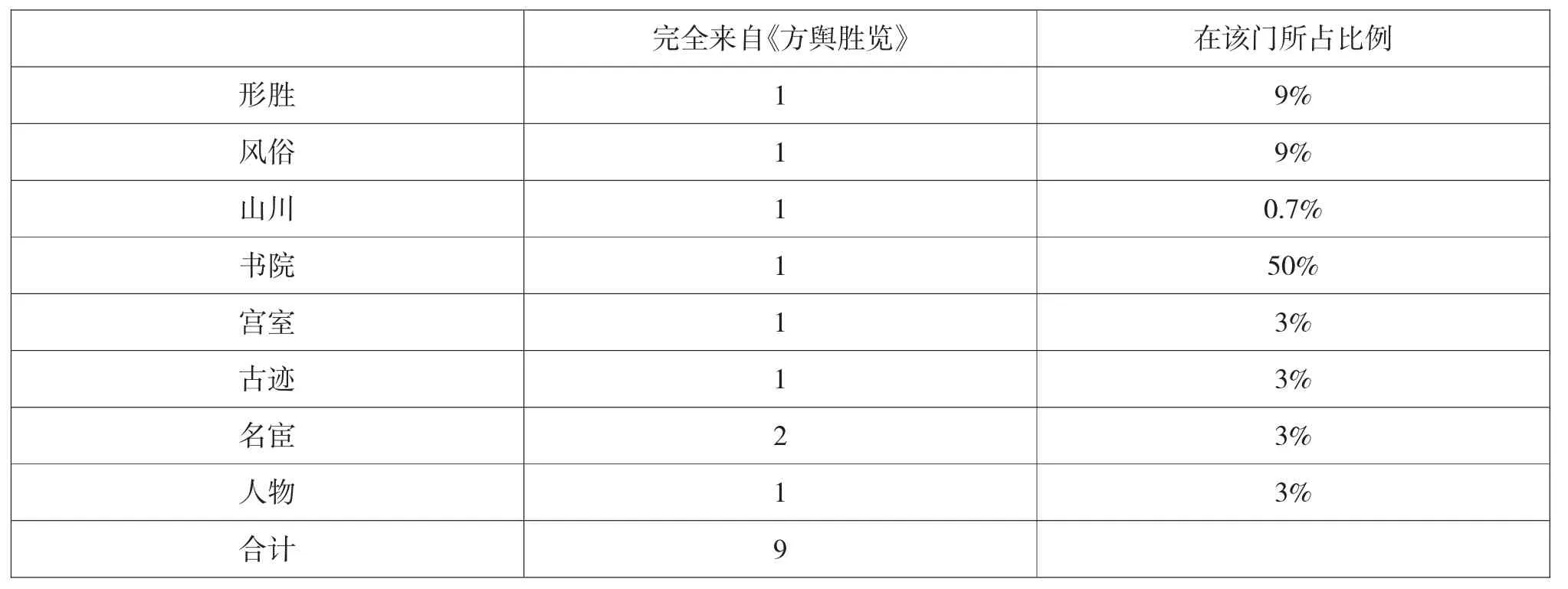

5.《大明一统志》增加名人诗文

王剑英在总结《大明一统志》修订中的宏观变化中并没有注意到《大明一统志》在修纂中特加留意历代名人的相关诗赋。笔者通览《大明一统志》重庆府部分各目下散见诗文,列出表五:

表五 《大明一统志》对《寰宇通志》重庆府部分诗文增删表

以上可以看出,虽然《大明一统志》删去了《寰宇通志》的“题咏”一门,实际上又多收入白居易、苏轼等人有关重庆地区的题咏诗文,如“宫室”门下“东楼”节录白居易《初到忠州登东楼寄万州杨八使君》中数句:

林峦少平地,雾雨多阴天。……赖此东楼夕,风月时翛然[1](明)李贤等.大明一统志(卷六九).重庆府.三秦出版社,1990.(P1081)。

这些资料大大丰富了《大明一统志》的人文性。推而广之,全书收入的历代名人诗文篇幅也应十分可观,这些诗文亦是该书重要的史源之一。

6.《大明一统志》绝少引用《方舆胜览》[2](宋)祝穆.方舆胜览(卷六十).绍庆府.重庆府.南平军.卷六一.涪州.咸淳府.卷六四.合州.昌州.中华书局,2003.1054-1077,1114-1118,1121-1124.

虽然赵万里并未指明《方舆胜览》也是《大明一统志》的史源,但叶盛有云:“景泰中初修《寰宇通志》,采事实凡例,一准祝穆《方舆胜览》[3](明)叶盛.水东日记(卷二五).台北商务印书馆影印文渊阁四库全书,1983.(P12)。”

综合考虑《寰宇通志》和《大明一统志》的密切关系,故回溯《寰宇通志》的史源时也必须考虑《方舆胜览》。兹列表六:

表六 《大明一统志》与《方舆胜览》史料关系表

不难看出《大明一统志》在重庆府部分征引《方舆胜览》的内容非常少,而《方舆胜览》恰恰是《寰宇通志》重要的资料来源,这应该是《大明一统志》的编纂者有意要从资料来源上有意避开《寰宇通志》。

7.《大明一统志》在多重史料基础上的改写

《大明一统志》除了避开《寰宇通志》的史源《方舆胜览》外,又综合多源史料,在《寰宇通志》行文细节上进行补充改动,使《大明一统志》的独特性愈发显著。

以“黄庭坚”目为例,《舆地纪胜》中记为:

(黄庭坚)字鲁直,即山谷先生也。其家先居于婺女,后居豫章。绍圣间谪涪州别驾、黔州安置,自号涪翁[4]舆地纪胜(卷一七四).涪州.中华书局,1992.(P4536)。

《寰宇通志》中是:

仕宋,以修实录谪黔中,与秦太虚书曰:某屏弃不毛之乡,以御魑魅,耳目昏塞,旧学废忘,是黔中一老农耳[5](明)陈循等.寰宇通志(卷六二).重庆府.玄览堂丛书续集(第六一册).国立中央图书馆,1947.(P529)。

而《大明一统志》中则综合成:

(黄庭坚)洪州人,以修实录谪涪州别驾、黔州安置,自号涪翁,与秦太虚书曰:某屏弃不毛之乡以御魑魅,耳目昏塞,旧学废忘,是黔中一老农耳[1](P1081)。

而“洪州人”应是来自《宋史》卷四四四《黄庭坚传》。这样的例子在《大明一统志》重庆府部分为数不少,全书当为更多。

若以上视为编纂者为区隔旧志、完善条目而博采连缀外。有部分文献则与现存文献存在明显的文字出入,如“形胜”一门下有:

东至鱼复,西僰道,北接汉中,南夜郎(唐《元和志》)[1](明)李贤等.大明一统志(卷六九).重庆府.三秦出版社,1990.(P1077)。

但中华书局版《元和郡县志》为:

东至鱼复,西抵僰道,北接汉中,南极牂柯[2]贺次君点校.元和郡县志(卷三三).剑南道下.中华书局,1983.(P853)。

《大明一统志》中的这段记载也与其他存世的地理总志中的引文不一致。《大明一统志》重庆府部分的史料参差更是比比皆是,其或是以讹传讹,或是所本他书,亦或是有意改动。考虑到《大明一统志》处处有意区隔《寰宇通志》,故笔者倾向于编纂者有意改动的可能性。

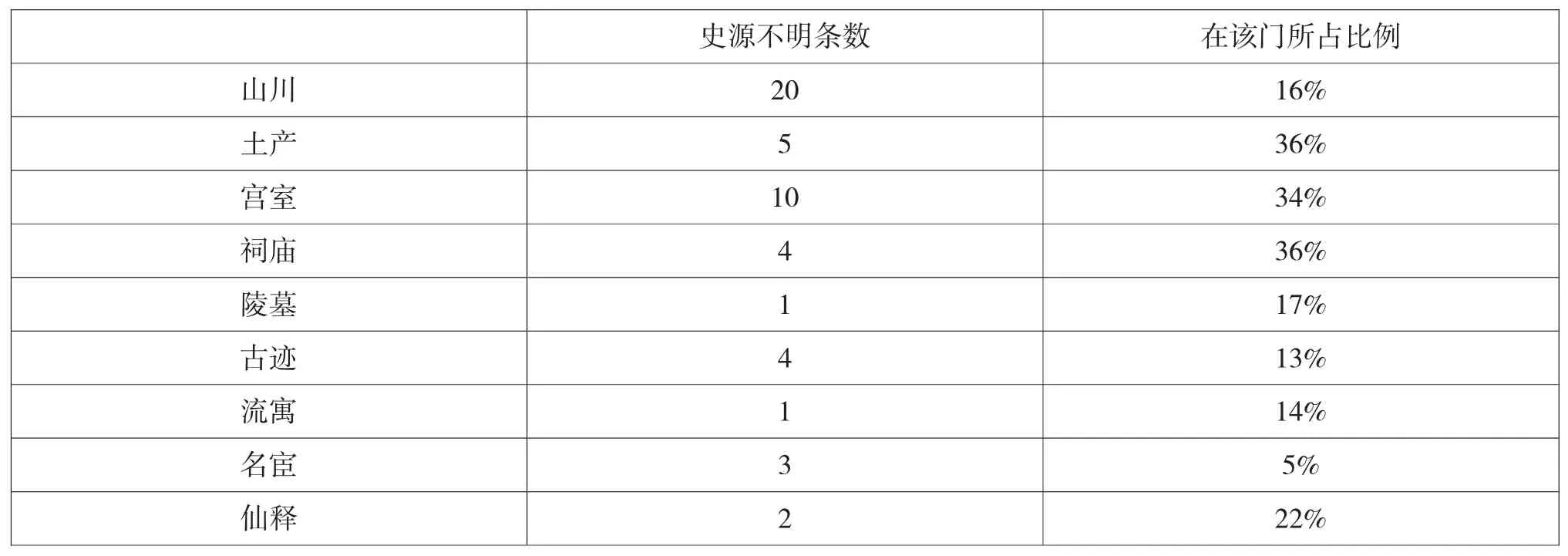

8.史源不清

在以上林林总总的梳理后,尽管《大明一统志》重庆府部分主要的史源已经厘清,但是在重庆府部分仍有相当多的史料来源不明,特列表七:

表七 《大明一统志》重庆府部分史源不清表

笔者分析,这些史源不清主要有以下三种情况,

一是有可能出自《舆地纪胜》和《大元一统志》,但其原文已经散佚,故无法判断。如忠州著名的黄华洲,由于《舆地纪胜》忠州咸淳府部分的散佚,已不知其与《大明一统志》的关系。

二是《大明一统志》的部分记载虽然与其他传世文献的文字相同,但其所注明的文献出处却截然不同,且引用的原始文献已不可见。如《大明一统志》重庆府部分“风俗”门下有:

尚鬼信巫。(《南平志》:尚鬼信巫,南平风俗与恭、涪类。)[1](P1077)

而《方舆胜览》对应记载为:

尚鬼信巫。(《图经》风俗与恭、涪类,云云,巴蜀之旧。)[1]方舆胜览(卷六十).南平军.中华书局,2003.(P1062)

故而不能确定二者是否是继承关系,推测这种情况在《大明一统志》全书中应该还有不少。

三是来自散佚的方志等文献。众所周知,明初方志大盛,但大多因新志修成而失信,这些文献以不注明出处的方式在《大明一统志》中留下了吉光片羽,但因其文献篇名都已无法查考,故而只能归在史源不清之下。但若与前述确凿地来自方志记述的内容统而观之,《大明一统志》在吸收明初方志文献的程度应该更为可观。

四、从《大明一统志》对体例史料的处理看其修纂指导思想

综上所述,笔者认为,《大明一统志》不仅不是在《寰宇通志》基础上稍加改动而成,而且更是处处苦心孤诣地与《寰宇通志》相区别。“变”字几乎可以看作《大明一统志》修纂工作的核心指导思想。

从分门别类来看,《寰宇通志》一准祝穆的《方舆胜览》,门类极为细致丰富,而《大明一统志》则删合门类,化细为粗。

从史料来源来看,《大明一统志》不仅在相当程度上绕开了《寰宇通志》,更对《寰宇通志》的主要参考史源《方舆胜览》敬而远之。反而求诸于《舆地纪胜》、历代正史和明初方志等材料,力图从史源上彻底避开《寰宇通志》。

从史料增减来看,《大明一统志》除废去《寰宇通志》的本朝科举内容外,还系统性地增补了明初方志史料,使得《大明一统志》的时代性与《寰宇通志》相比,各有特色。

从史料细节来看,《大明一统志》重庆府部分则几乎到了无处不改的地步。首先在排序归类方面,调整了“山川”部分条目的前后位置,如将《寰宇通志》中“摩围山”“甘山”的顺序前后颠倒。其次又把个别条目重新归类,如将西晋巴郡江州人“毋雅”从“名宦”门改至“流寓”门下。再次在文字改动方面,《大明一统志》改“公廨”为“公署”、“桥梁”为“关梁”、“坟墓”为“陵墓”、“巴县”改为“府城”。在里程等数字中补上“一”,使之通顺悦耳。此外,还将“国朝”改为“本朝”、“重修”改为“重建”。“学校”“寺观”门保留甚至增加了本朝修建时间。凡此种种,不一而足。

经过了如此大幅度的文字更改,使得《大明一统志》虽然继承了《寰宇通志》的部分史料,但已几乎没有完全一致的条目,《大明一统志》和《寰宇通志》在面貌上的差别愈加明显。

综前所述,《大明一统志》重庆府部分是在《寰宇通志》的基础上,借由《大元一统志》或直接征引《舆地纪胜》,又引入正史中人物列传和历代名人文集,加之本朝地方史料而修成。《大明一统志》不论从宏观的史料来源还是从微观的门目设立和行文排序,皆有意不同于《寰宇通志》,故应将之视为全新的地理志书加以再认识、再研究。