MRI与螺旋CT对原发性胃癌病灶的诊断价值对比分析

611630蒲江县人民医院,四川 成都

胃癌是消化道恶性肿瘤,其有着较高的发生率,患者的死亡率较高,会对患者的正常生活质量以及机体健康造成影响[1]。多数胃癌患者在疾病确诊时已经处于疾病的中晚期,此时为患者实施治疗已经难以取得理想效果,因此,加强胃癌的早期诊断和治疗,十分必要。随着医疗技术水平的不断进步,使得影像学技术在临床疾病检查中的应用价值得以提高,本文主要对原发性胃癌病灶诊断中应用MRI、螺旋CT诊断的价值作观察分析如下。

资料与方法

选取2015年8月-2018年5月收治原发性胃癌患者50例,其均接受MRI以及螺旋CT诊断,分析其诊断的结果。50例原发性胃癌患者均经纤维胃镜检查确诊,其中男33例,女17例,年龄25~76岁,平均(58.69±6.25)岁;患者的原发性胃癌病灶部位为胃底贲门区18例,胃窦部14例,胃底以及胃体贲门区13例,胃窦部以及胃体部5例。一定程度的上腹部不适、恶心、疼痛、呕吐等症状在所有原发性胃癌患者中均存在,其在进食后存在乏力、食欲下降、饱胀等症状。所有原发性胃癌患者均知情同意参与本研究,且本研究已被伦理委员会批准。

方法:①螺旋CT扫描方法:采用多层螺旋CT扫描仪对患者进行检查,在检查前20 min,嘱咐患者饮水1 000~1 200 mL,通过高压注射器对碘普罗胺(300 g/L)注射,注射速度3.0~3.5 mL/s,造影剂注射30 s后对其动脉期扫描,主要包括食管下段以及胃部;造影剂注射60 s后,对其实质期扫描,从患者食管下段开始向下进行延伸,直至患者的整个胃部;造影剂注射3 min后,对其平衡期扫描,主要为其后腹膜、肝脏侵犯以及其周围淋巴结情况等。将管电流设置200~250 mA,管电压设置120 kV,其层间距5.0 mm,层厚5.0 mm,矩阵242×242。②MRI扫描方法:以磁共振扫描仪(1.5 T)以及体部阵列线圈(8通道)实施检查,检查前20 min,嘱咐患者饮水1 000~1 200 mL,通过高压注射器,对25 mL扎喷酸葡胺注射,控制注射的速度2.5~3.0 mL/s,主要对横断面以及冠状面实施扫描,其扫描序列是快速自旋回波T1加权成像时,90°,其回波时间/脉冲重复间隔时间360/20 ms;实施快速自旋回波T2加权成像时,90°,其回波时间/脉冲重复间隔时间6 315.7/105.8 ms。从原发性胃癌患者的贲门向下进行延伸,直至患者的整个胃部,每20 s实施1次增强扫描,设置视野35 cm,矩阵242×242,层间距1.0 mm,层厚6.0 mm。

观察指标:对原发性胃癌患者经螺旋CT以及MRI检查其病灶检出情况的差异,包括胃外病灶和胃内病灶,若为融合病灶,则按1个计算,胃外病灶主要包括后腹膜、肝脏侵犯、周围淋巴、骨转移病灶。

统计学处理:数据通过SPSS 21.0软件,作统计学处理,计量资料采用均数加减标准差记录,行t检验,P<0.05表示差异有统计学有意义。

结 果

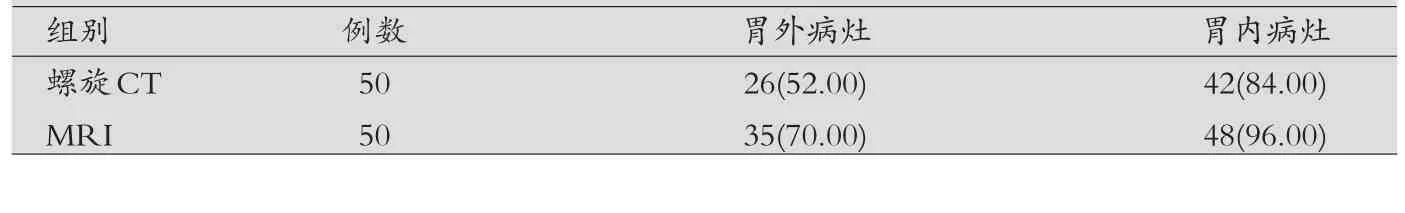

螺旋CT、MRI胃外病灶、胃内病灶检出率:原发性胃癌患者经MRI检查,其胃外病灶、胃内病灶检出率均高于螺旋CT的检出率,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

螺旋CT、MRI胃外病灶、胃内病灶检出个数:原发性胃癌患者经MRI检查,其胃外病灶、胃内病灶以及总病灶的检出个数均高于螺旋CT,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

讨 论

胃癌有着较高的发生率,其疾病的发生存在地域性的特点,表示疾病的发生与人们的饮食习惯有着密切的联系。导致患者出现胃癌的原因较多,包括幽门螺杆菌感染、胃息肉、胃部切除后残胃、慢性萎缩性胃炎等,均可导致患者出现一定的胃黏膜非典型增生、慢性炎症等,患者的疾病逐渐进展,最终可使得患者出现胃癌的情况[2]。同时,分子生物学、遗传学研究人员认为,家属中存在胃癌的人群,其出现胃癌的概率较正常人高4倍左右。胃癌患者在疾病的早期,其疾病症状并不明显,上消化道相关症状仅在少数患者中存在,随患者疾病的进展,患者可出现体重减轻以及胃部疼痛等疾病症状,之后其上腹部可出现疼痛加重的情况,同时伴有食欲减退、乏力等症状。胃癌患者在疾病晚期,可出现消瘦、贫血、营养不良等症状。胃癌的主要转移和扩散方式包括腹膜种植转移、血行转移、淋巴转移、直接浸润等。

表1 螺旋CT、MRI胃外病灶、胃内病灶检出率比较[n(%)]

表2 螺旋CT、MRI胃外病灶、胃内病灶检出个数比较±s,个)

表2 螺旋CT、MRI胃外病灶、胃内病灶检出个数比较±s,个)

组别 例数 胃外病灶 胃内病灶 总病灶螺旋CT 50 1.30±0.52 2.01±0.41 3.32±0.56 MRI 50 2.55±0.45 2.78±0.39 5.03±0.43

目前,用于胃癌的检查方法较多,以往对胃癌诊断的金标准往往采用X线钡餐检查,之后是以纤维胃镜检查作为胃癌诊断的金标准,随着研究的不断深入,使得MRI、螺旋CT以及腹部超声等均是胃癌诊断的主要方法。实施螺旋CT检查,使用过口服水来做检查时的阴性对比剂,或快速静脉注入对比剂实施动态扫描,来对胃癌浸润深度评估,将胃癌检出。胃腔外、壁内、腔内等病变鉴别诊断中CT有一定的优越性,其价值在胃癌患者术前评估以及诊断分期中也同样有所展现。但是,为早期胃癌患者实施螺旋CT检查,其胃壁增厚并不明显,因此诊断的结果并不理想,同时,螺旋CT在胃蠕动诊断中应用,也存在着一定的局限性[3]。MRI具有多平面成像的能力,且其对比度较高,可垂直于患者的胃部实施扫描,能够将其将患者病灶及其周围相关解剖结构之间的关系显示出来,对其是否存在侵犯的情况进行直接判断。MRI对于胃癌直接侵犯的肝脏、淋巴结肿大、胰腺血行转移等,均能够清晰的显示[4]。

本研究显示,原发性胃癌患者经MRI检查,其胃外病灶、胃内病灶检出率均高于螺旋CT的检出率;且原发性胃癌患者经MRI检查,其胃外病灶、胃内病灶以及总病灶的检出个数均高于螺旋CT。表明MRI的应用,其诊断更加的全面,可更好将患者的胃外病灶以及胃内病灶检出,提高病灶检出的数目。螺旋CT的应用,其具有扫描速度快的特点,其原理与患者肿瘤供血特殊之间有着密切的联系,其对胃内病灶检出率较低可能与部分病灶供血较低有关。MRI与螺旋CT相比,其具有多参数的成像能力,其对于腹腔内各个组织器官检查中应用,均具有较好的对比度,其具有流空效应,即不实施造影剂干预,即可较好对淋巴结以及血管区分。

综上所述,螺旋CT以及MRI在原发性胃癌病灶诊断中应用,均具有一定的价值,其中螺旋CT对于分化良好的胃癌及继发性癌灶,其血供差异并不明显,在胃癌早期,其胃壁增厚并不明显,因此CT较难发现,应用有一定的局限性。临床应尽量选择MRI检查作原发性胃癌的诊断,从而提高诊断的准确率。但是MRI在胃壁蠕动、小种植灶观察中的效果并不理想,应与胃镜等检查相结合。