海顿及其时代中的音色轶事

马慧元

一

哈佛大学的音乐教授多兰(Emily Dolan)出版了一本名为《乐队的革命:海顿和音色的技术》(The Orchestral Revolution: Haydn and the Technologies of Timber)的书,除了讨论海顿的清唱剧《创世纪》《四季》和很多交响曲中的配器,也介绍了当时的乐器发明,尤其是“音色”这个概念在文化中的历史。音色,是音乐中最难描述的部分,连乐谱都不能帮忙,只能依赖人脑的经验和想象去调动共鸣。所以我很好奇,学者们怎样谈论音色?最终,还是得自己动手—好在各种录音近在咫尺,读到哪首,打开网上的总谱,就能立刻看到演奏录像中乐器的切换。

还是先重述一部分多兰教授笔下的海顿(Franz Joseph Haydn,1732-1809)。在今天,海顿为人所知,除了所谓“交响乐之父”“室内乐之父”的历史地位,恐怕是因为他的音乐涉及范围极广,轮廓清晰,旋律通俗好记,并且有一定的模式。至于《惊愕》《告别》的那些故事,可供普及音乐时,作为难得的能抓到文字里的叙事—虽然在本人看来,在第九十四交响曲中等待那一声孤立的“惊愕”,你不仅会失望于它的平凡,还会失望于它的庸俗。不过如果了解一下海顿,惊愕是有道理的。他有小卖弄、小滑稽,但背后的“局”,那些铺垫、那些大开大合、那种不断自我更新的魔力,就不是那么容易总结的了。

历史上,对海顿音乐的记载中,常有“复杂”“华丽”“大胆”等描述。他是精致结构的卫道士,同时也是音色大玩家。《创世纪》的序曲描述的是混沌世界,除了华丽音色一波波涌动,音乐走向则相当有序。其实,这种类型的音乐,真正在字面上接近“混沌”的,要算法国小提琴家勒贝尔(Jean-Féry Rebel,1666-1747) 的一部名叫《元素》的交响曲(“元素”在这里指的是气、土、火、水),第一章“混沌”就是这样一个癫狂的曲子,开头一簇提琴声的乱象,真正是预测“怒放的生命”,令人惊惧。这个诞生于十七世纪的六分钟长的曲子,听上去更像斯特拉文斯基。而“混沌”之后,音乐完全沉入传统形式,好像元气耗尽了。

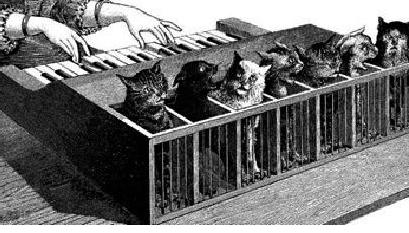

设想中的猫琴

《创世纪》则不同,开头是和谐的齐奏,之后也没有陷入狂乱,格式仍算规整。多兰引用查尔斯·罗森在《古典风格》中的观点,认为海顿使用的还是比较有序的奏鸣曲式,不过终止式相当不清晰,算是一种暗示。多兰认为,海顿体现出一定的清晰和秩序,但也有刻意的汪洋恣肆。他表达这种“混沌”的主要手段,不是和声或者曲式,而是配器,各种乐器(尤其是管乐)的花式表现都到了当时的极致。在这里,海顿仍然有“惊愕”之声,比如八分钟之前的一下暴击。为了保护这个类似“惊愕”的效果,他煞费苦心,排练时都没剧透。首演那一刻,合唱和独唱在屏心静气之后,突然一句“上帝说,要有光”,乐队爆裂出C大调和弦,瞬间撕碎天际线。当时坐在底下的海顿,据说眼睛都冒出火来。之后,音乐里有歌声,有雄鹰、狮子、老虎的哼声,有百灵鸟的轻唱,那个爱讲音乐笑话的海顿还在。音乐的激烈和广阔,让贝多芬都当场落泪,轻轻吻着老师的手—那是一八○三年,两人关系很僵,师生反目成对手,后来又渐渐改善,大概有赖于海顿的高情商。一般来说,激烈的效果经不起重演,但《创世纪》演了多年,仍然不断有观众当场大惊大恸的记录。

十九世纪后,海顿的声誉一度一落千丈。贝多芬虽然从海顿那里学了不少,却没少抨击他,毕竟学生一定要跟自己的老师不同,何况贝多芬哪是克己复礼之人。海顿的典雅、均匀、对称和稳定,在十九世纪的欧洲确实不吃香,其乐队编制也越来越容易被模仿,并且被模仿者淹没了。之后的乐队愈加全面,训练得越来越成熟,乐器品质也越来越好。有人说一个乐队就是一个理想的民主社会:各司其职,和谐相处,而这种整体的和谐,才能让个体实现最大的自由。多兰认为,十八世纪的欧洲政治,离这个理想还很远,但这个目标渐渐地在现代管弦乐队中实现了。当然,所谓“民主”的管弦乐队,哪怕演奏以“地位平等”著称的海顿作品,仍然存在着明显的等级感,从座位上就可以看出来。

不过,十九世纪初的评论家C. F. Michaelis在《柏林音乐美学》中愤愤地说,莫扎特和海顿,都是较早大量使用管乐器的人,模仿者众,但大部分人都不懂得运用乐器之间的关系,只追求华丽的、孤立的乐器声响。(其实更早的蒙特威尔第、格鲁克都用过铜管和木管乐器,不过海顿、莫扎特让小号、长号、长笛等成为乐队的常规部分。)

顺便说一下,欧洲乐队历史漫长,因为民族、文化芜杂,并不好总结。大致罗列一下,从早先的宫廷乐队以及歌剧、戏剧的配角,到十七世纪法国人吕利的小提琴带领的乐隊,罗马人柯莱里演奏乐剧、康塔塔的乐队,还有德意志的斯图加特乐队,创造出“火箭头”般渐强的曼海姆乐队,直到成熟的所谓“古典主义乐队”,也就是海顿和莫扎特时期(虽然跟现在的乐队还有不小的差别,但已经是现在能够认出来的、在某种程度上延续的音乐传统了)。乐器的配置也一路变化,曾经,管风琴、羽管键琴也是某些文化和地区中的乐队标配,小号、定音鼓则或有或无。乐手们也渐渐从多面手变成专家,专业技术越来越高,作曲家可以遣用的手段越来越多,乐器的可能性也就挖掘得更多。“伟大的艺术家向人展示出,小号居然也可以用来表达悲伤。”这是诗人、音乐家、评论家舒巴特(Christian Schubart,1739-1791)在《关于音乐的一些想法》(Ideen zu einer ?sthetik der Tonkunst)中写到的。高手往往扩展乐器的天性,非高手违逆乐器天性,只剩削足适履和整体效果上的弄巧成拙。话说舒巴特本人是一介狂生,也因时运之故,在政治和音乐中纠结,曾因为写文攻击教士入狱十年,被弗雷德里克大帝放出来后,在斯图加特剧院当音乐指导,一生大起大落,也阅尽世态。他目击过莫扎特跟比克(Franz Ignaz von Beecke,1733-1803)的音乐比赛,和伯尼(Charles Burney,1726-1814)同样是当时欧洲音乐生活的重要记录者。

管弦乐队的故事,仍然曲曲折折地讲述着。一八四四年,柏辽兹在《巴黎音乐公报评论》(Revue et Gazette musicale de Paris)上发表了一个故事Euphonia,时间设定居然是二十四世纪。文中描述的管弦乐队编制,出发点不是音乐的美感,而是在剧院中是否足够大声。柏辽兹自己精于配器,格外反对单纯追求宏大的配置。此时,技術不断发展,在乐队里堆积更多的乐器已非难事,尤其德国作曲家最爱“大轰大嗡”,管乐器的使用不断创纪录。评论家泽尔达(Carl Zelter)说过,海顿在慢板中使用小号或定音鼓,那是经过精心计算和控制的,而现在的交响乐,几乎没有哪个慢板不用小号和鼓,听惯了,它们也失去了效果。

“大轰大嗡”派中,也有不能忽视的人物,贝多芬算一个。今天的听众更会赞美他的“激情澎湃”,但当年他因为“无必要地使用过多的管乐器”(斯波尔语)也被专家们黑得够呛,连他相对传统的第一、第二交响曲以及钢琴协奏曲都没少挨骂。之后的罗西尼更不用说。达尔豪斯(Carl Dahlhaus)说他“为了表演而表演”,“他的音乐的缺点在于太有‘效果了”。罗西尼其实深受海顿影响,《四季》《创世纪》都是他最喜欢的作品。在他那里,“噪音”和“力量”也就是个措辞问题。

二

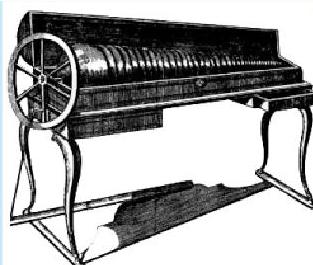

当时的一台玻璃风琴

配器这门学问,总会引向对音色的讨论。我觉得“音色”一词虽平易,却能容纳相当的历史。比如海顿的粉丝中有位作曲家加德纳(William Gardiner,1770-1853),热衷于把管弦乐队的各种乐器对应于颜色,小提琴是粉红,低音贝斯是猩红,单簧管是橘红,等等。他认为自己跟牛顿所见略同。牛顿也认为光与色可比,既然音阶由七个音组成,那么颜色也应该有七种,为此牛顿“创造”出一种颜色—靛蓝(indigo)。其实,牛顿对应的是音高与颜色,而加德纳对应的是音色与颜色,两者很不一样。

最终,不管是牛顿还是加德纳的类比,都昙花一现。渐渐地,人可以跳出自己的感官印象来归纳自然界。对颜色的指称,跟音阶一样,充满偶然的文化习惯,当然也跟人的感官能力相呼应。颜色可粗分成三种,也可细分成二百种,声音亦然。更重要的是,声音和颜色并不存在对应关系,音阶的那种循环性,在颜色中是不存在的。而音乐中的泛音、和谐感、和声等在颜色中也没有直接的对应;色彩的调和跟和弦也不是一回事。

而两者的共性是,都深深地跟社会文化互相作用,并且烙在各种语言里。在网上搜索“timbre”(音色)一词,在四十多种语言中都有详尽介绍。中文之中,“声音明亮”“音色华丽浓郁”等词语都极为常见。管乐不用说,连相对素净的钢琴,都能激发颜色的联想。所以,牛顿当年的声色之论,对艺术家、哲学家必然有着诗性的启发。

十八世纪的法国数学家卡斯特尔(Louis Castel,1688-1757)对牛顿的理论很感兴趣,虽然并不完全同意,但他认为一定有办法把光和声统一起来。一七二五年,他展出了一台“视觉羽管键琴”(Ocular Harpsichord),引起轰动。这台琴上方有六十多种彩色玻璃,罩着帘子。某个键触动的时候,帘子就打开,光线从彩色玻璃中射入,好像声音制造出颜色。卡斯特尔认为这是“天堂中的景象”,大家开始讲同一种语言了—音乐和颜色的统一,不就预示着宇宙终极语言的统一吗?那种现场的激动,用今人的话来形容,大概就是“太燃了”。著名音乐家泰莱曼还急切地给它写了几首曲子。可惜卡斯特尔的模型并不太成功,他自己对理论设想的兴趣更像“空中楼阁”,在朋友伏尔泰的敦促下才开始动手实现。乐器的轮廓渐渐有模有样,不过到一七五七年他去世时,仍壮志未酬。但他的野心不止于揭示光与色的联系,他觉得人类即将拥有一种新的艺术形式。只有声音的艺术实在太单调空洞了,音乐是看不见摸不着的,但颜色和形象则可以描述,那么有了颜色的音乐,不是更容易被语言捕捉吗?

卡斯特尔之后,有人设计“色彩管风琴”“色彩羽管键琴”也就不稀奇。有人走火入魔,还设想了(似乎并没有实现)一种“猫琴”,每个键按下去,就会压住一只猫的尾巴,而这些猫根据年龄、品种排列在琴中的木槽里,“喵喵”之声自然形成一种音乐。

伏尔泰最终也没有接受卡斯特尔的羽管键琴和他的“音乐视觉美学”。科学家们否定了声音和色彩的机械联系,批评家们也开始谈论音乐和绘画在美学上的根本分别。最终,很多知识分子的结论是,这个实验,最终只表明音乐“不是”什么。或许,从技术上真正允许声和色并行,要等到二十世纪的多媒体出现。声与色同时喷薄,不好说到底生成了什么有意义的艺术,但我们的文化、语言,从来没有将两者彻底分开过。

三

那么,音色到底是怎么回事?音色的历史,也就是乐器的历史、声学的历史。而音色这个声音元素,不像音高、音量那么好衡量,长期以来它都属于不可说的“边缘元素”,到了狄德罗的百科全书才第一次被正式提到。该怎么描述音色呢?“灰暗”“忧郁”这类词语都有帮助,但实在太模糊。音色是一种逃离语言、不时欺骗语言的元素。

科学一直贪婪地追捕着那些诡异的东西。直到今天,大家一般用频率(也就是音高)、响度和音色来衡量音乐,前两者都有确定的数字来识别,而音色仍然显得复杂,虽然它可以被衡量、识别、复制,但标准往往是一套而不是一个参数。比如,不同基音的混合比例造就不同的音色;一定时间范围内,声音持续或者衰减的模式也造就不同的音色;音高影响音色,音量也影响音色,等等。而人耳加人脑,这套精度欠缺但会自动进行“傅立叶变换”的滤波设备,倒还算一种可靠的可以代代相传写进历史的装置。人们无法描绘音色,但能判断和模仿它。乐器和演奏的过程,虽不能直接把音色写进文字,但能增加人类的听觉经验库,从而丰富语言,从各个角度逼近它。

无论什么年代,总有人在尝试新乐器,新音色也就应运而生。技术发展快的年代,乐器也会大发展。美国政治家本杰明·富兰克林(1706-1790)就发明过一个玻璃风琴(Armonica),把各种尺寸的玻璃碗串在一起,用手指摩擦来发声。本来,在玻璃杯里灌上不同深度的水,摩擦杯边来发声并不奇怪,这种“乐器”历史悠久,但其局限是,两只手只能接触两只杯子。富兰克林的乐器是一串玻璃碗,可以用指头点到好几个。各只碗还涂上不同颜色,标识更清楚。

富兰克林因当时工作之便,频繁来往于伦敦和巴黎,把这个新鲜玩意传到了欧洲。它的声音效果柔和迷人,知名度相当高,也吸引过大腕为之写音乐,包括莫扎特和贝多芬。

后来,不幸的事情发生了,一些演奏玻璃琴的人患病甚至身亡,玻璃琴被一些城市禁掉—有人猜测是因为彩碗颜料含铅之故。富兰克林不理睬传言,依旧玩得兴致勃勃,直到去世,自身也没有显示出铅中毒的症状。但玻璃琴的声誉,是不可能复原了。

还有一些更花哨的乐器,始作俑者都是机械师、工程师。十九世纪初,一个叫斯特拉瑟(Johann Strasser)的维也纳钟表匠做出了一个小小的机械乐队,乐队演奏的曲目包括莫扎特的《魔笛》序曲以及海顿的“军队”交响曲。据说,演奏还相当有表现力,对真正的乐队模仿得很像,声音的收拢都学得惟妙惟肖。当时,俄国的叶卡捷琳娜二世热衷于邀请艺术家、工程师来俄国,小有名气的工程师斯特拉瑟就有机会来到圣彼得堡定居。他的杰作之一是一台三米之巨的带有机械管风琴的音乐钟,后来又设计了这样一个惊人的机械乐队,造价极高。为了挣回投资,斯特拉瑟拖着乐器巡回表演,卖彩票。最后,還是沙皇亚历山大一世支付了重奖。

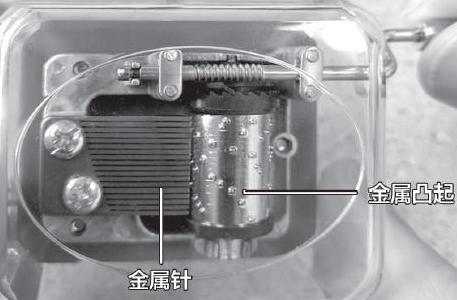

不管外表如何,音乐钟的原理一般是这样的(以下图作者家中一个能演奏《祝你生日快乐》的小小音乐盒为例):

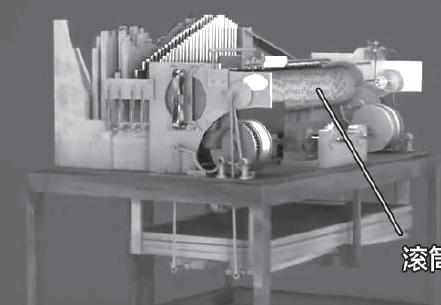

右边金属圆筒不断旋转的时候,左边一排长度不同的金属针就会撞击金属圆筒上的小小突起而发声(和声是可能的,因为多根针可以同时撞击)。金属针长度不同,就能发出不同音高的声音。金属突起的相对位置则体现音的序列。这样一来,音乐就可以被记录了,尽管需要不同的圆筒来对应不同的音乐。音乐越长、越复杂,就需要越大的圆筒,斯特拉瑟的圆筒有一米多长,能演奏莫扎特的《魔笛》序曲,类似的滚筒当时做出来十几个,每一个都能演奏八分钟左右。二十世纪,有人仿制了这样一台乐器(内部剖面图如下):

它当然比上面那个小小音乐盒复杂得多,不仅音色花样多,还要适时地组织各个“乐器”,所以齿轮转动是必需的,而转筒上突起的排列,则真是编码的艺术了。像不像早期计算机中的打孔纸片?

当时,在机械制造不断发展的风潮之中,各种音乐钟、自动演奏音乐的“机器人”层出不穷,比斯特拉瑟更登峰造极的也有。发明了节拍器的梅泽尔(Johann Malzel,1772-1838)就造出过两台机械乐队。不过在多兰看来,斯特拉瑟的特别之处在于,他的音乐钟在“微妙”方面处理得更好,并且能演奏一些相当肃穆的音乐,且它的外形也犹如寺庙一般庄重,可以在葬礼这种场合演奏。十九世纪后,音乐拥有了更多“严肃”的意义,斯特拉瑟恰巧吻合了这种走向。

这些过于精巧和有趣的乐器,就算放到现在看也是惊人的机械成就(背后的艰辛和智慧,已经很难想象),但作为乐器则很少有成功普及的例子,除了管风琴这件乐器。如果乐队追求更光鲜多样的声响,那么在一个平行世界里,管风琴也会有同样的追求。既然很多工程师都梦想用一件乐器来包罗万象,那何不从现成的古老乐器管风琴入手呢?它或多或少已经达到了这个标准,而它的音栓(音色)选择,就类似于管弦乐配器。

事实正如此,十八世纪键盘乐器也在大发展,有人索性把音色丰富但不够细腻的管风琴和灵敏的羽管键琴混合到一起,让它好处通吃,如何?或者在羽管键琴上装个脚键盘,让演奏者三头六臂,如何?奇怪的是,这些“加强版”并没有形成什么商业价值或者艺术价值。十九世纪,管弦乐队继续突飞猛进,而管风琴和它的演奏虽有变革,但因为教堂的地位在许多国家都有所下降,技术发展的风头并没有让管风琴重新大热。不过到了二十世纪,尤其是在美国,一些大教堂的管风琴倒真是走上了乐队的路子,汽笛、汽车喇叭、海浪声都能入音乐,管弦乐队中的弦乐音色更是成了管风琴的标配。跟越来越大的乐队一样,管风琴也越来越大了。然而随着岁月流逝,仿古的、缩小的、更接近巴洛克标配的管风琴又慢慢回到主流,此为另话。

四

法国作家巴尔扎克在《人间喜剧》中有个短篇《冈巴拉》(Gambara),是关于音乐家的故事。其中的一位浪漫作曲家宣称:“音乐家觉得自己的作品需要一百人的支持才能表达出来,乃尴尬之事。莫扎特和海顿离开管弦乐队什么也不是。”

“音乐是独立于演奏而存在的,”乐队指挥说道,他虽然耳聋,但还是抓住了辩论中的几句话,“一个懂音乐的人,当他打开贝多芬的《 c小调交响乐》时,很快就会乘着还原G上的主题,又经法国号用E加以反复的主题那金色的翅膀飞升到幻想的王国里去。他会看到整个大自然,一会儿被耀眼的余光照亮,一会儿被忧郁的乌云遮盖,一会因仙乐而变得欢快。”

“新潮派已经超越了贝多芬。”浪漫曲作者轻蔑地说道。

“他还没有为人所理解,”伯爵说道,“怎么会被人超过呢?”

……

我觉得音乐仍处在童年时期。这个见解,我一直保留至今。十七世纪以前音乐界留给我们的一切都向我证明,古代音乐家只知道旋律;他们对和声以及和声的无限源泉一无所知。音乐既是科学也是艺术。它扎根于物理与数学之中,这就使它成为一门科学;通过灵感,它又成为艺术,而灵感不知不觉地运用科学定理。通过它应用的物体本源,它与物理相关联:声音是空气的改变,空气由各种成分组成,这些成分在我们身上肯定会找到与其相对应、通过思想的力量有了共性并加以放大的相似成分……在我看来,声的本质与光的本质是相同的。声是另一种形式的光。声与光,二者均通过震动及于人身,人又在神经中枢中将这震动变成思想。与绘画一样,音乐运用一些能够从介质中分离出某种特性的物体以组成画面。在音乐中,乐器起着在绘画中运用色彩的作用。一个发声体产生的任何声音总是伴随着它的大三度音及其五度音,它影响置于悬挂的羊皮上的灰尘颗粒,于是按照不同的音量,在上面画出总是相同的对称结构图形……既然如此,所以我说音乐是在大自然的肺腑之中织成的一种艺术。音乐服从一些物理和数学的规律。对物理规律,人们认识得不多,对数学规律,人们认识得稍多一些。自从人们开始研究音乐与这些科学之间的关系以来,便创造了和声。在这方面,我们应该感谢海顿、莫扎特、贝多芬和罗西尼,这些美妙的天才自然比他们的先驱者创作出了更完美的音乐,他们的先驱者自然也是无可争议的天才……如果我们能找到物理规律,依照这些规律(请您牢记这一点),我们按照待寻求的比例,将散布在空气中的某种含醚的物质数量或大或小地集中起来,我们什么境界达不到呢?(《冈巴拉》,袁树仁译,人民文学出版社1984年)

音乐家冈巴拉这几段话,可以说呈现了当时人们对音乐与科学的一种认识:人掌握了音乐的科学属性,音乐就会愈加突飞猛进。那是一种激动人心的开端和图景,然而作为遥远的后人,谁敢说十八世纪的音乐处于童年时期?我们不会狂妄至此。

不错,多年来,技术时代的乐器不断地出新和淘汰,有一些变成小众的爱好,也有钢琴这样改写了音乐生活的例子。今天所谓的传统乐器,不过是因为种种原因“幸存”下来的一部分。音乐非常微妙、非常永恒,却也非常技术,非常物质。因为音阶本身的循环性,音乐相对容易编码,所以跟数学、科学终会产生亲缘关系。技术风潮一来,它总是很快就往程序化、自动化的方向奔。如今面对经典和成型的管弦乐队,只有少数对历史有兴趣的人才会去追溯其背景。而它们的时代,是科学、工程大发展的时代,是“自动演奏”诱惑人的时代,曾经的宫廷音乐家海顿也会为自动演奏机写曲子,种种奇技淫巧也是古典主义背景的一部分。乐器换了又换,那些大师的生涯也并没有完全超越器物,幸运的是,我们的乐器还没有变得让古典大师完全认不出!

那么,到底是乐器给作曲家带来新灵感,还是作曲家的需求催生了乐器的改进?这个问题,可能类似于人的语言(对音色的指称和区分)和音色究竟如何互动。各种情况一定共存,许许多多暗涌的力量一定会互相牵扯。一方面,乐器和配器,并不是越花哨、越有噱头越好,尽管那些出奇好玩的东西,在一定范围内会有强大的生命力;另一方面,谁也不能忽略人类“玩心”所推动的历史—玩心常常会跟权力和政治相联系,比如国王的一次庆典和一场婚礼,就可能催生一些新鲜的歌舞设计,平民也并不总被排除在外。人类的大量活动都用在生存、生产、传宗接代上,但人脑总会被目标之外的东西诱惑,没什么所图的大笑、没什么结果的快活,都松散而大量地存在,它们因为方向不明确所以走不远,从而被遗忘,但也有许许多多的分叉偶然地相碰而结网。美国作家约翰逊(Steven Johnson)的《奇境》一书就是关于历史上的音乐、衣服、味道、游戏是怎么驱动文明的。历史充满偶然和不巧,也许海顿错过了很多,也许他的时代如果拥有更好的双簧管,他会写出不一样的音乐,然而他拥有过如今已经消失的古低音提琴(baryton),为之写过一百七十多首曲子。一种声音消失,一类词汇也将消失,历史拼图中的“一小朵”消失了,融入其他形状之中。

其实,历史总在X未能等到Y从而死去,或者因为Z的出现而进化成A的乱象中,糊里糊涂地运动。

参考文献:

1.https://www.fi.edu/history-resources/franklins-glass-armonica;

2.https://history-computer.com/Dreamers/Strasser.html;

3.The Orchestral Revolution: Haydn and the Technologies of Timbre,by Emily Dolan, Harvard University Press, 2013;

4.Wonderland: How Play Made the Modern World, by Steven Johnson, Riverhead Books, 2016;

5.The Birth of the Orchestra : History of an Institution, 1650-1815, by John Spitzer, Oxford University Press, 2005;

6.The Cambridge Companion to Haydn, by Caryl Clark (Editor), 2005;

7.《岡巴拉》,[法]巴尔扎克著,袁树仁译,人民文学出版社1984年版;

8.《冈巴拉》英译本:http://www.gutenberg.org/files/1873/1873-h/1873-h.htm (Translated by Clara Bell and James Waring)。