《刘子》整理和善本书目对作者的题署问题*

朱文民

(山东莒县刘勰文心雕龙研究所,山东莒县 276599)

在全国古籍整理出版规划领导小组的指导下,学术界抢救古籍,整理文献,可说是硕果累累。但是有的问题还是应该提出来商讨的,笔者不顾自身学识孤陋,以《刘子》一书的整理和善本书目的编纂出版过程中的作者题署问题为例,谈一点个人看法,以就教于古籍整理界的专家学者。

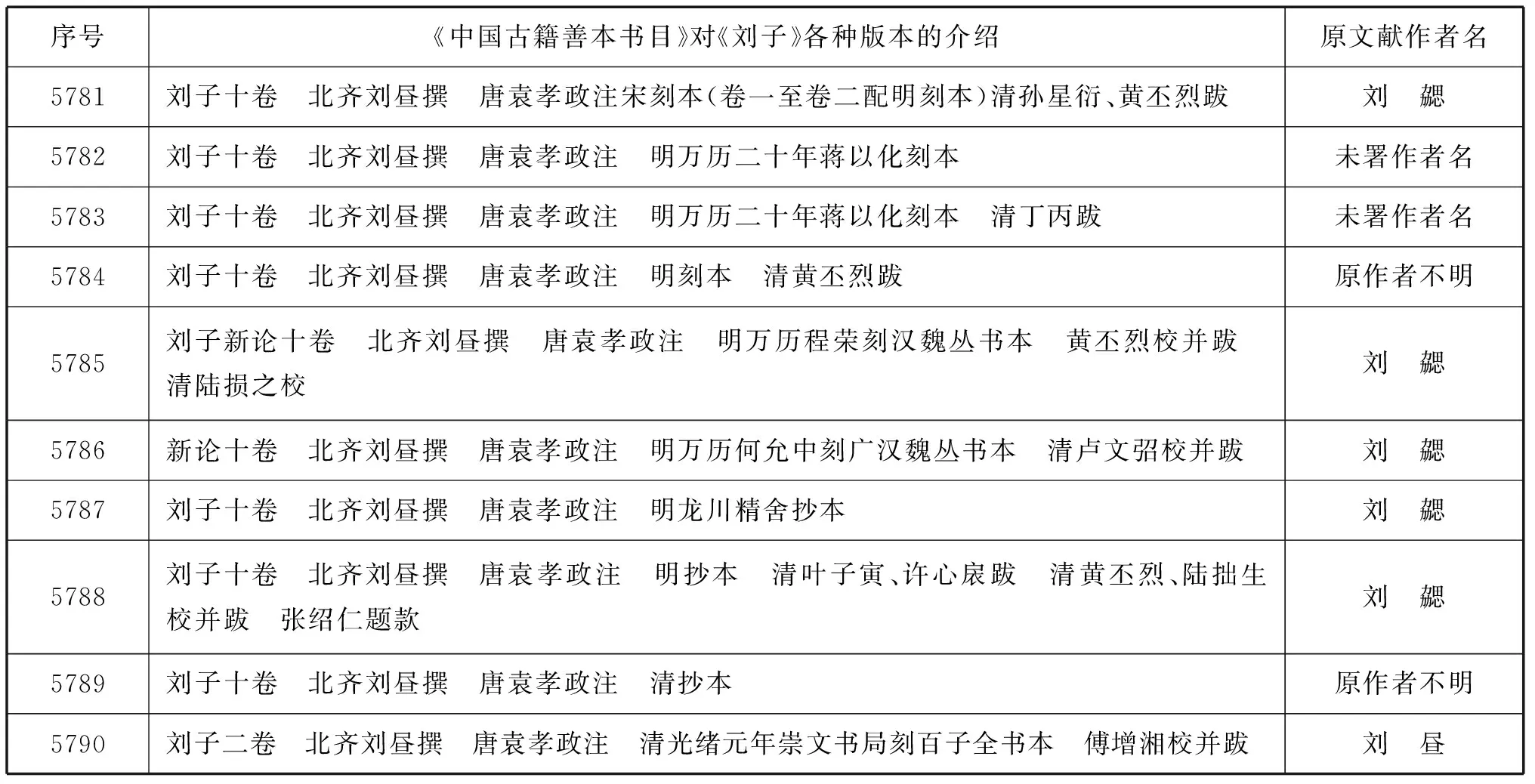

2004年12月北京图书馆出版社出版的宋刻本《刘子》的扉页套框说明是“据上海图书馆藏宋刻本影印”。该书分四册装订,第四册末的版权页上则署名“著者(北齐)刘昼撰/(唐)袁孝政注”。而事实上原文献署名作者“梁通事舍人刘勰撰/播州录事参军袁孝政注”。2006年3月28日《古籍新书报》第三版的《〈中华再造善本〉子部已出书目》一文报道:“《刘子》(一函四册)(北齐)刘昼撰/(唐)袁孝政注,宋刻本(卷一至卷二配明刻本),清孙星衍、黄丕烈跋,上海图书馆藏。北齐刘昼的言论集。”在这之前上海古籍出版社出版的《中国古籍善本书目》子部杂家类十种版本的《刘子》作者也全部改为刘昼了。为了方便叙述和明了起见,今将其列表移录如下:

序号《中国古籍善本书目》对《刘子》各种版本的介绍原文献作者名5781刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注宋刻本(卷一至卷二配明刻本)清孙星衍、黄丕烈跋刘 勰5782刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明万历二十年蒋以化刻本未署作者名5783刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明万历二十年蒋以化刻本 清丁丙跋未署作者名5784刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明刻本 清黄丕烈跋原作者不明5785刘子新论十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明万历程荣刻汉魏丛书本 黄丕烈校并跋 清陆损之校刘 勰5786新论十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明万历何允中刻广汉魏丛书本 清卢文弨校并跋刘 勰5787刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明龙川精舍抄本刘 勰5788刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明抄本 清叶子寅、许心扆跋 清黄丕烈、陆拙生校并跋 张绍仁题款刘 勰5789刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 清抄本原作者不明5790刘子二卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 清光绪元年崇文书局刻百子全书本 傅增湘校并跋刘 昼

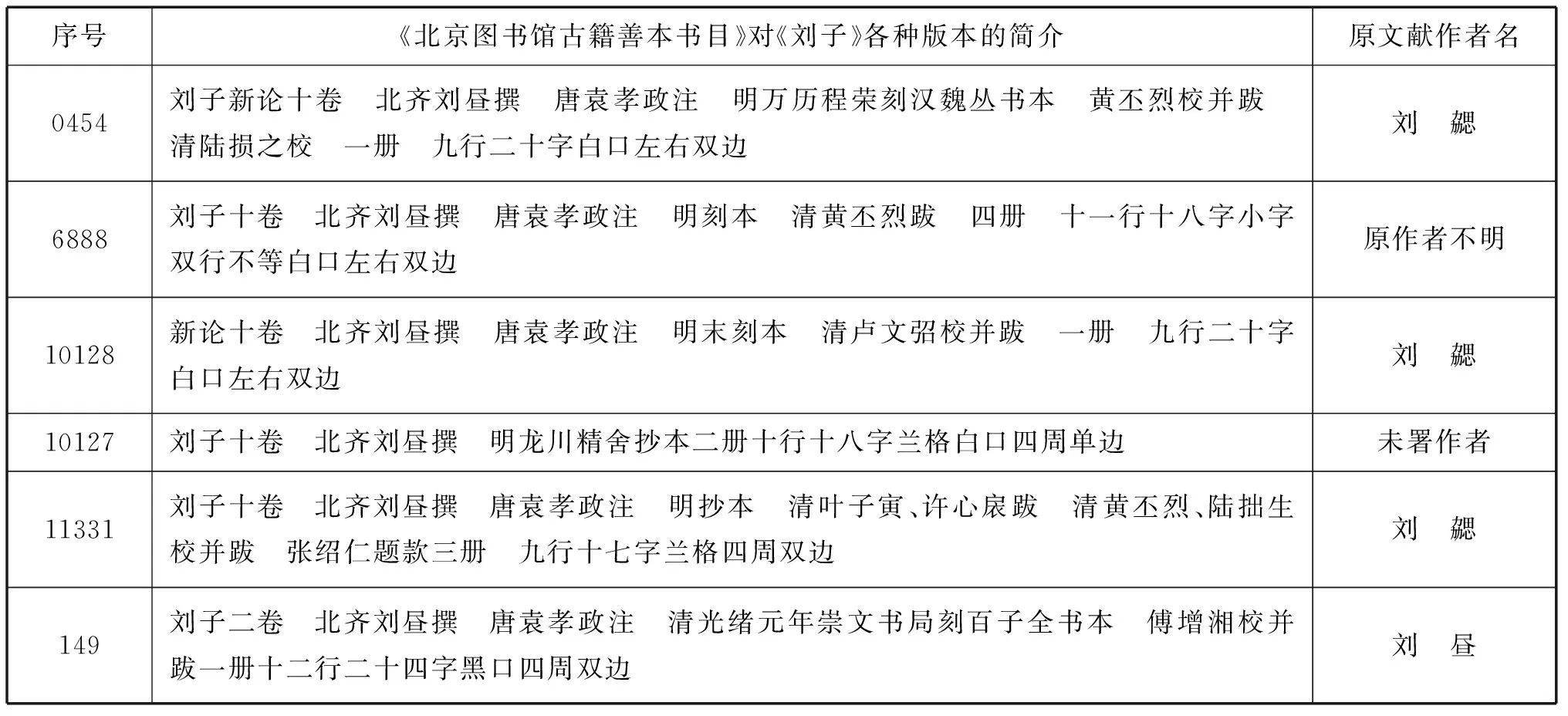

书目文献出版社出版的《北京图书馆古籍善本书目》记载了六种善本《刘子》情况,与上海古籍出版社出版的《中国古籍善本书目》大致一样改作者为刘昼了。今移录如下:

序号《北京图书馆古籍善本书目》对《刘子》各种版本的简介原文献作者名0454刘子新论十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明万历程荣刻汉魏丛书本 黄丕烈校并跋 清陆损之校 一册 九行二十字白口左右双边刘 勰6888刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明刻本 清黄丕烈跋 四册 十一行十八字小字双行不等白口左右双边原作者不明10128新论十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明末刻本 清卢文弨校并跋 一册 九行二十字白口左右双边刘 勰10127刘子十卷 北齐刘昼撰 明龙川精舍抄本二册十行十八字兰格白口四周单边未署作者11331刘子十卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 明抄本 清叶子寅、许心扆跋 清黄丕烈、陆拙生校并跋 张绍仁题款三册 九行十七字兰格四周双边刘 勰149刘子二卷 北齐刘昼撰 唐袁孝政注 清光绪元年崇文书局刻百子全书本 傅增湘校并跋一册十二行二十四字黑口四周双边刘 昼

由以上两个图表比较可知,上海古籍出版社出版的《中国古籍善本书目》著录的十种《刘子》版本中包括了书目文献出版社出版的《北京图书馆古籍善本书目》中的六种《刘子》版本。在上海古籍出版社出版的《中国古籍善本书目》著录的十种《刘子》善本中,一律将《刘子》的原作者改为刘昼了。而事实上,从我列的“原文献作者名”这一栏中可以看出有五种是刘勰,只有一种是刘昼,明万历二十年蒋以化刻本原本就没有署上作者名字,有两种是原书作者不明者。凡是“原作者不明”者,是笔者未能亲自翻阅原文献,不敢妄说作者为谁,而暂定为“原作者不明”。在上述图书馆编纂善本书目的影响下,还有几家图书馆编纂出版的古籍善本书目对于《刘子》原文献作者的题署也做了更改。例如2003年12月辽海出版社出版的《东北地区古籍线装书联合目录》第二册中的《刘子》有:“新雕刘子,五卷,北齐刘昼撰,唐袁孝政注,宽历八年(一七五八)刊,皇都书铺……”据我所知,《新雕刘子》是日本宝历八年刻本,该刻本日本政府图书馆(即皇家图书馆)有收藏,中国的台湾“中央图书馆”和大陆上的辽宁图书馆有收藏。我曾把日本藏本的前两叶影印附在了拙著《刘勰传》的插页中,把台湾的藏本之首页影印件附在拙著《山东省志·诸子名家系列丛书》之一的《刘勰志》中,知道该书的作者原题“梁 刘勰著/唐 袁孝政注”。此书是“日本宝历八年”刊本,而不是“宽历八年刊”。台湾中央图书馆1998年编印的《国家图书馆善本书志初稿·子部》(二)第89页对馆藏此书的介绍是:“新雕刘子五卷五册,日本宝历八年(1758年)刊本,题梁刘勰撰,唐袁孝政注。版框高18.6公分,宽14公分……首卷首行顶格题‘新雕刘子卷一’,次行至第三行各低七格题‘梁刘勰著/唐袁孝政注’……”同一部书,在海峡两岸的图书馆编纂和出版的善本书目介绍中,出现如此大的混乱,孰是孰非,读者自有公论,亦反映出大陆学风令人担忧的一面。

2008年秋天,我在上海图书馆查阅资料,发现上海图书馆的电脑储存的信息中,把《刘子》的作者也全部改为刘昼了。顾廷龙先生曾任该馆馆长,就我所知,顾廷龙先生是主张《刘子》作者为刘勰的,[1]再说他也是学术界公认的学风端正、治学严谨的老学者,不可能有如此轻率的行为,当时我就纳闷,这种轻率的风源来自哪里呢?

1985年上海古籍出版社出版由林其锬、陈凤金二先生整理的《刘子集校》一书,署名原作者为“梁 刘勰”。林、陈二先生将自己的大著寄赠杨明照先生一部,杨明照先生随后撰文《再论刘子的作者》,力主《刘子》作者为刘昼,并将早年在《文学年报》上发表的以“旧合字本”为底本的《刘子校注》的“抽印本稍事理董后”,于1988年4月出版,署名“(北齐)刘昼撰”,(业内同行皆知“旧合字本”是不书作者名的。)还在该书的《出版说明》中对林其锬先生在安徽屯溪举行的文心雕龙学会第二届年会上的观点情绪化地斥之为“侈谈”,批评林其锬先生“有关的重要资料多未涉猎”[2],好像自己已经穷尽了所有资料。其实,杨明照先生忽略了林其锬和陈凤金二先生是以“接近宋刻本的乾隆壬子重刊《子馀增订汉魏丛书》程遵岳校《新论》十卷为底本”,此本原署名作者“梁 东莞刘勰著”。最近,华东师范大学出版社出版的《刘子集校合编》也署名原作者为刘勰,该书为16开精装本,分上下两册,上册为九种敦煌西域《刘子》残卷[注]敦煌遗书《刘子》残卷的作者,在敦煌遗书《随身宝》(又名《杂抄》)中说:“《流子》刘协注”。王重民在《敦煌古籍叙录》第186页中说:“流子刘协注一则,知必系刘子刘勰著矣”。过去杨明照先生曾经把《流子》的“流”和“注”看成是错别字,因而把《随身宝》的学术价值轻易的否定了,杨明照先生作为老一代学者,无视“刘”“流”相通,“著”“注”相通的古典史实,内中隐情令人费解。,下册为日版宝历八年刻的五卷本,该书原底本就署名作者是刘勰。这是林其锬和陈凤金二先生只是尊重历史照录了原本的题署而已,他们对《刘子》作者的意见是在《刘子集校》和《刘子集校合编》的附录中阐述的。在杨明照先生的影响下,中华书局在1998年出版由傅亚庶先生整理的《刘子校释》,也署名“(北齐)刘昼著”。傅亚庶先生所使用的底本是旧合字本,前面我已经提到,旧合字本是不署作者名的,只著录“播州录事参军袁孝政注”。

与上海图书馆和北京图书馆以及几个大出版社的行为相比,早年研究和整理《刘子》,并力主《刘子》作者为刘昼的人,随着年龄和学识的长进,以及学术界对《刘子》作者问题研究的深化和进展,对《刘子》作者的态度已趋向慎重、平和,开始尊重历史,趋向稳妥。例如傅亚庶先生早年说:“关于《刘子》的思想主旨,学术界存在不同认识。一、……归心道家……,二、……儒道互补说。然而,细读《刘子》全文,盖其旨非主道家或儒道互补。《刘子》全帙反复论述的是入仕治国的内容,这无疑是儒家的思想。因此笔者认为《刘子》主旨仍属儒家言”。[3]二十余年后又说:《刘子》思想主旨“表现的是一种儒、道互补的思想倾向。”[4]他的学生林琳著的《刘子译注》一书,所使用的底本是傅亚庶先生的《刘子校释》本,而傅先生的《刘子校释》署名原作者是刘昼,而林琳的《刘子译注》则没有署上原作者刘昼,只是附上了傅亚庶先生的一篇序言,说明原书作者存在争议。同年巴蜀书社出版了杨明照、陈应鸾先生的《增订刘子校注》,也没有像杨明照先生早年出版的《刘子校注》那样署名原作者刘昼。他们关于该书原作者的意见是以论文的形式附在《增订刘子校注》中表明的,这种态度是科学的、平和的,也是值得尊重和效仿的。因为《增订刘子校注》的底本是明“正统道藏本”,正统道藏本的《刘子》就没有署上作者名字。傅亚庶先生的《刘子校释》所用的底本是民国十三年海宁陈氏景明刻本《刘子袁注》,即旧合字本,该书原本没有署上刘昼的名字。二十年前,傅亚庶先生在《刘子作者辨证》一文的末尾说:“《刘子》作者不是刘勰。在当前的情况下,属《刘子》为刘昼所撰,是比较稳妥的。”[5]二十年后,傅先生在为其女弟子林琳《刘子译注》写的《序言》态度就平和得多。他说:“关于《刘子》作者问题,我们目前还是应该尊重历史,轻易下结论,可能不合适。”这个昔日认为署名刘昼“比较稳妥”的事情,今天就认为“可能不合适”,我说这是一个值得尊重的态度,因为他终于回到了“应该尊重历史”的治学原则上。

关于以上诸家出版社出版的古籍整理成果和善本书目对《刘子》的作者改变问题,愚以为是轻率的,不负责任的。理由如下:第一,《刘子》作者问题的争论,在学术界尚未有定论,在此种情况下,图书馆界和出版界就忙着改文献是不妥的,这无异于篡改。即便是今天的学术界对《刘子》作者已经有了定论,作为图书馆的人员编纂善本书目,最基本的学术道德就是照录原有文献的题署,如果有不同看法,可以加注,也可以另行撰文阐述己见,或者署上“旧题××”,而不应该擅自改变原有文献的题署,更不应该出现像北京图书馆出版社出版的宋刻本《刘子》那样,原文献署名“梁通事舍人刘勰撰”,而在新出版的影印本的版权页上则为“著者(北齐)刘昼撰”这样不伦不类的事情。如果每一位研究者都要按照自己的意见改变原有文献的题署,《刘子》作者的题署可能至少会出现六至七个作者名字,这样岂不就乱上加乱了吗?即便是今天的学者取得了一致的意见,焉知以后的学者就没有新的发现和新的见解呢?翻开张心澂编著的《伪书通考》,可知中国古籍作者可疑者多矣,何以在《刘子》作者问题上出现这种轻率的现象呢?难道真的像胡道静先生说的那样是“思想问题”吗?[6]第二,今后的学者如果要编一个《〈刘子〉版本介绍》,假若没有能力去各地图书馆亲自翻阅原文献,仅是参考这几家图书馆编纂的善本书目所写出的文章,送给读者的信息将是假的,这责任该由谁来负呢?[注]现在有的图书馆古籍部的工作人员,把国有古籍视为私有财产和摇钱树,没有相当的关系,一般学者是难以见到原件的,他们送出的信息又是假话连篇,这种学风怎不让人担忧!

文章写到这里,使我想起两件事:一是台湾学者出版的《刘子》整理研究成果,就没有随便署上刘昼的名字,例如王叔岷的《刘子集证》、江建俊的《新编刘子新论》等,他们的观点就是通过附在书中的序言或者论文的形式表白的。再联系到前已提到的台湾中央图书馆编印的《国家图书馆善本书志初稿·子部》(二)对日本宝历八年刊本的介绍,使人感到他们的治学态度就应该算是“尊重历史”,因为台湾中央图书馆编印的善本书目对《新雕刘子》就是照录而不是按照己意改变原书的题署。再说,王叔岷、江建俊二先生所使用的底本是上海涵芬楼影印的道藏本,该本只署“播州录事参军袁孝政注”,并没有原书作者的名字。二是我前几年读齐鲁书社出版的《刘勰与文心雕龙》,见其中把刘昼写成了“刘书”[6],中华书局出版的《慕庐忆往——王叔岷回忆录》,把刘昼写成了“刘画”[7]。王叔岷先生是《刘子集证》的作者,又是学术界公认的斠雠大家,长期阅读古籍,不可能把繁体字的“劉晝”写成了“劉畫”,这当是中华书局的编辑把繁体字的王著变成简体字的时候识读错了,这些情况说明在出版社的编辑和图书馆古籍部的工作人员中,尚有一部分人还分不清繁体字“晝”“書”“畫”三个字的区别。再联系辽海出版社出版的《东北地区古籍线装书联合目录》在介绍《新雕刘子》的时候,把“日本宝历八年”写成“日本宽历八年”,将繁体字的“寶”识读成了“寬”,说明这些人员似应该先忙着去闯古汉语文字关,不宜越职去判断一部古籍作者归属问题,作者归属问题是学术界的问题。对于古籍中有争议的问题,宋人曾巩认为最好的办法是保留古籍,使之公布于天下,让历史去选择。他针对有人认为《战国策》过于诡诈而又不计后果,不宜保留在世的问题,在《战国策目录序》给予了批评。他说:

或曰:“邪说之害正也,宜放而绝之。则此书之不泯,不泯其可乎?”对曰,“君子之禁邪说出,固将明其说于天下。使当世之人,皆知其说之不可从,然后以禁则齐;使后世之人,皆知其说之不可为,然后以戒则明。岂必灭其籍哉?放而绝之,莫善于是。故孟子之书,有为神农之言者,有为墨子之言者,皆著而非之。至于此书之作,则上继春秋,下至秦、汉之起,二百四五十年之间,载其行事,固不得而废也。”

上面是古代学者对于古籍争议问题的态度,而现代学者也有类似的看法。上世纪八九十年代的“文心雕龙学”界,台湾的李曰刚和大陆的郭晋稀二先生出版的“龙学”专著中,把现行的《文心雕龙》篇目编次另行调整编排,引起了学术界一阵哗然。其中牟世金先生就说:“通行本《文心雕龙》篇次,当以不改为好。虽然难以断言五十篇的次第绝对无一错乱,但为对古籍持慎重态度,在没有找到可靠的史证之前对研究者认为有问题的篇次,可以存疑,可以讨论研究,也可断言应作何种改正,但对原书还是暂不改编为好。……否则,各以己见改编其书,很可能使之面目全非。”[8]牟世金先生虽然批评的是那些对《文心雕龙》现行篇次的妄改者,曾巩批评的是那些要灭掉《战国策》的主张者,我认为其精神完全适用于目前《刘子》作者的题署问题。篡改历史和消灭历史都是学术研究的一大禁忌。

以上仅为个人的一点浅见,提出来向专家请教。