从梦境看陀思妥耶夫斯基的“三位一体”观

——窥见梦境中的“他者”

李志艳,蒋好霜

(广西大学 文学院,广西 南宁 530004)

陀思妥耶夫斯基(以下简称“陀氏”)是19世纪俄国享誉世界的作家,作为现实主义作家,他的作品充满了现代主义的元素,比如梦境、独白、复调等,所以他又被誉为现代主义的“鼻祖”。在艺术创作上,陀氏对“现实主义”有着自己的独特理解,他认为:“被大多数人称之为几乎是荒诞的和特殊的事物,对于我来说,有时构成了现实的本质。”[1]222梦境作为陀氏作品现代主义的一个表征维度,是研究陀氏作品叙事理路以及作品内涵的重要参考。对于叙事作品而言,梦幻与现实是分不开的,梦幻和现实是一回事;没有现实,也就没有梦幻。梦幻是更高层次的现实主义,因为梦幻更能深入人的心灵世界,而陀氏作品以探寻人的精神世界和心灵意识为旨归。本论文通过陀氏代表作《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》作品中的梦境的分析,着重解读梦境中的“他者”,进而窥探陀氏寄予梦境之中的信仰之维,探讨陀氏提出的个人主体、文化革新、社会历史发展的“三位一体”新的探索路径。

一、19世纪俄国历史的二元选择困境及陀氏的思想转变

陀氏出生在19世纪的俄国。在政治上,俄国是以农奴制为基础的沙皇专制统治,经济上,普通阶层贫困不堪,然而当时却是西方资本主义飞速发展的时期。当时,以别林斯基为首的文坛领袖主张俄国走西方化道路,俄罗斯的先进知识分子都致力于向西方学习。在俄国历史走向这个问题上,他们提倡以先进的西方文化改造本土落后文化,这表现在社会制度和文化、精神等若干层面。“十二月党人从西方文化中借鉴共和制或君主立宪来取代专制制度,别林斯基等从西方文化中效法宪法精神和政治理念以革除本土的农奴制和专制制度,普希金、莱蒙托夫从西方文化吸纳‘恶魔’般的个人主义以克服农奴制赖以存在的奴才主义。”[2]2在成为斯拉夫派的忠实拥护者之前,陀氏属于别林斯基的阵营,当时,他还处于充满梦想的童年时期。

1848年革命后,俄国知识分子发现,以个人主义本质为基点的西方政治文明不能解决俄罗斯的现实问题,知识分子们开始转向俄国本土文化以探求治国之路,陀氏也在流放的过程中完成这种文化转向。1849年,他参加了以空想社会主义为指导思想,旨在推翻沙皇专制统治的彼得拉舍夫斯基小组策划的反农奴制活动,被判处死刑,临行前一刻改死刑为流放西伯利亚。之后,陀氏的思想发生很大的变化,他否定自己参与的革命活动,并为之懊悔不已。因为他发现,这些以为凭借善良的愿望和伟大的理想就可以改变世界面貌的空想社会主义者在革命的过程中公开使用恶劣手段,所有的革命都造成太多不必要的杀戮和无辜者的死亡,有违革命初衷。正如阿米尼克阿尔邦所说:“四年牢狱生活结束之际,他认为人类无权发动政治叛乱和社会暴动:对当权者的反抗会转变成不可饶恕的罪过;如果反抗者凭借的仅仅是武力、生命力和意志力,那么他最终会失去民心,只是依靠杀戮来统治。”[3]95他开始发现西方资本主义政治文明的“杀戮”性质,资本主义政治文明是建立在极端利己主义的思想之上。

正如托尔斯泰作品中的地主(或者贵族阶层)在俄国田园生活中找到精神寄托一样,陀氏将目光投向俄国的土地和宗教信仰。在最能代表陀氏历史观的《普希金——在俄罗斯语文爱好者协会会议(6月8日上所作的演说)》中,陀氏认为普希金是一个集民族性、人民性、全人类视角于一体的伟大的诗人。他如此评价普希金——“通过自己天才的全人类性和对欧洲民族各种迥然不同的精神方面做出反应的才能,几乎转变为别国人民和民族的天才的才能,证明了俄国精神的全人类性和博大,这样就预告了俄国天才作为人类中连接一切,调和一切和革新一切的基础,在整个人类未来的使命。”[4]74普希金代表了陀氏的历史观,他将这种世界性幻想发展为俄国的历史使命,俄国必能完成人类统一的使命,前提是俄国建立起自己的宗教信仰、坚守在土地上成长起来的俄国传统文化。

因此,面对西方蒸蒸日上的资本主义文明和本国落后的农奴制经济,当时的俄国知识分子界形成了两种截然不同的探索路径,一种是以别林斯基为首的西方化道路,一种是倡导“土壤”理论,皈依东正教,以俄罗斯传统文化为基础的道路。而陀氏在经历以空想社会主义为主的西方文化试错之后,选择了一种回归上帝、回归俄罗斯文化的道路,并将个人主体发展、文化选择、社会历史发展三个维度打通,得出三者本质一体的结论,这通过《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》中梦境中的“他者”转换、“主体”与“他者”的关系对话很清晰地表现出来。

二、梦境中的“他者”

关于“他者”的概念,黑格尔、弗洛伊德、拉康等很多著名的学者都有过详细的论述,例如弗洛伊德在《精神分析学起步》中所说:“我们假设,提供感知的对象是一种类似物,也就是说是他者……正是在与其他者的关系中,人学习认识事物……他者的情结被分为两部分,一部分表现为一种固定的结构,而且在其自身聚集,便如同事物,而另一部分则通过一种记忆工作被人理解,换句话说,被人简化为对于身体自身的一种运动的预报。”[5]43-44如同弗洛伊德所概括的“他者”范畴,本文的“他者”概念也包括作为人的“他者”与作为物的“他者”,后者泛指一切相对于“主体”(或者“自我”)而言的客观存在,例如文化、政治、各种观念等。诚如拉康所言,这些不同的他者构成主体本身,从某种意义上说,以自我形式面世的人类主体根本上乃是一个个的他者组成。

在《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》中,梦境主要有三种类型,罪恶之梦、焦虑之梦、新生之梦,分别对应着人物犯罪、忏悔、新生的三个人生阶段。在这三种不同的梦境中,有着不同性质的隐含“他者”,这些“他者”构成了绝大部分的主体本身,使主体呈现出不同的存在状态。

(一)罪恶之梦中的“魔鬼”他者

在《罪与罚》和《卡拉马佐夫兄弟》中,都有着人物第一个人生阶段的“罪恶之梦”。在这个阶段里,主体受到“原罪”这个隐含“他者”的蛊惑,陷入一种接近疯狂的状态。陀氏认为:“人类的灵魂深处就掩藏着恶,比以医治社会主义为己任的社会主义者所想象的还要深沉;无论在哪一种社会制度之下,恶是不可避免的,人类的心灵仍然是不正常状态和罪恶的发源地。”[6]167因此,陀氏创作了大量具有“双重人格”的人物,代表小说是《双重人格》,“罪恶之梦”对应着主体之中的“原罪”这一维度,具体表现为人物的施虐和受虐两种破坏倾向,主体开始分裂。在陀氏作品的“罪恶之梦”中,这种“恶”的显现与爆发有着以西方文化为契机的明显痕迹。

在《罪与罚》中,拉斯科尔尼科夫在极度贫困的重压下,在尼采的“超人哲学”的影响下,萌生了杀死放高利贷老太婆的想法,尼采的“超人哲学”是导致拉斯科尓尼科夫蒙生杀人想法的直接思想诱因。他认为放高利贷的老太婆就是一只虱子,是社会的肿瘤,对社会毫无裨益,杀死她既可以缓解自己的贫困,又可以用这些钱财帮助穷人,同时还可以证明自己是可以超越道德伦理的“超人”。这些因素都是罪恶的思想来源,是人类的“原罪”无意识。于是,拉斯科尔尼科夫做了一个梦:一群醉汉拼命地抽打一匹瘦弱的驽马,瘦弱的马不停地颤抖着,最终被活活打死。梦醒后,拉斯科尔尼科夫的反应是这样的:“天哪!”他突然大喊一声,“难道,难道我真的会拿起斧头,照准脑袋砍下去,砍碎她的头盖骨……会在一摊黏搭搭、热乎乎的鲜血上滑得站不住脚,会去撬锁,偷窃,吓得发抖吗;难道我会浑身溅满鲜血,去躲藏起来……还拿着斧头……上帝啊,难道真会是这样吗?”[7]68拉斯科尔尼科夫之所以会如此紧张,是因为就杀老太婆这件事来说,他表现了与那群醉汉一样的“恶”的冲动。那匹瘦马老而无用,就像是那个对社会毫无裨益的老太婆一样,拉斯科尔尼科夫想杀死她,就像那群醉汉要打死那匹马,这都是表现为“他虐”的“原罪”。此时,“魔鬼”作为他者已经在很大程度上控制主体本身,主体意识为“魔鬼”他者侵占,与之对立的“神性”被压抑,于是主体表现出心灵世界极度不平衡的状态。

(二)焦虑之梦中“魔鬼”他者与“上帝”他者的交锋

正如上文所说,作品中的人物在人生的第一个阶段做着“罪恶之梦”,即是“原罪”的潜意识开始萌动且作为他者占据了主体,接下来人物就可能在这种意识下去实施“原罪”,去犯罪,例如拉斯科尓尼科夫。犯罪之后,主体中一直处于压抑状态的“神性”就会在“原罪”释放之后悄然复发,作为“原罪”形象代表的“魔鬼”与作为“神性”代表的“上帝”之间的角逐,会使主体陷入焦虑、忏悔、自我惩罚之中。此时,主体会做“焦虑之梦”,梦中两个他者进行热烈的争论、交锋,主体呈现为痛苦、焦虑的分裂状态。

在《罪与罚》中,拉斯科尓尼科夫杀了放高利贷的老太婆后,做了一个恐怖的梦:一个小市民当面指责他杀了人,他惊恐万分,又去杀人现场查看是否留下了什么线索。客厅里虽然洒满了月光,他的内心却无比凌乱慌张,他看到老太婆坐在角落的椅子上,不但没有死,还冲着他笑。于是他拿起斧子猛击老太婆的头,可是该死的老太婆怎么都杀不死,拉斯科尓尼科夫惊恐万分,狂奔逃命。这是拉斯科尓尼科夫杀人之后的真实写照,他焦虑万分、痛苦不堪,拉斯科尓尼科夫始终觉得有人在凝视着他,有人看到了这件事。拉斯科尓尼科夫在杀死老太婆后,内心中“善”的一面开始复苏,与原来占据主体的“魔鬼”他者进行对话,两个他者互不相让,拉斯科尓尼科夫精神分裂,时而清醒,时而处于梦幻的状态。

在《卡拉马佐夫兄弟》中,伊凡跟斯梅尔加科夫进行了第三次谈话后,作为弑父的精神上的推动者,陷入极度的焦虑和混乱之中,导致幻觉梦境的出现:有一个小鬼坐在他的屋子里,小鬼就宗教、哲学、惩罚、犯罪、忏悔等问题和他交谈,伊凡发现丑恶的小鬼其实就是自己的另一个化身。他终于承认:“你是我本人的化身,不过,你只能代表我的某一方面……代表我的思想和情感,而且是最卑鄙、最混账的思想和感情。”“你就是我,就是我自己,不过换了一副面孔。你说的也正是我想的……你对我也说不出任何新鲜东西来。”[8]871-872在斯梅尔加科夫弑父后,伊凡的“原罪”意识得到昭显和抒泄,于是他的“神性”开始复活,也就是作为主体“善”(上帝)的呈现。于是梦中出现了两个伊凡,两个自我,其实是两个他者在对一个主体“伊凡”进行分割:一个代表人性中“神性”的一面,即上帝;一个代表人性中“恶”(原罪)的一面,即魔鬼。二者势均力敌,使主体处于完全的分裂状态,伊凡最终疯掉。

(三)新生之梦中作为“上帝”的他者

“原罪”得到一定程度的释放后,“焦虑之梦”使主体呈现为分裂的状态,主体渴望得到救赎,从这种状态中解脱出来。于是,“新生之梦”使得主体“神性”复归,“原罪”意识受到削弱或者隐匿,主体重新归于统一。

最具新生性质的梦是《卡拉马佐夫兄弟》中德米特里在接受审问的过程中做的那个梦:他来到了一个被烧毁的小村庄,看到有很多瘦弱的村妇抱着娃娃,娃娃们冻得肤色发紫,伸着小手,嗷嗷待哺,德米特里陷入了一连串的发问,那些母亲为什么站在那里?为什么不给娃娃东西吃?为什么不唱欢乐的歌……德米特里甚至感到“涌起一股他身上从来不曾有过的大慈大悲,他真想哭,真想为大家做点什么……但愿从这一刻起任何人不再流泪,但愿马上,马上就做到这点……”[8]695这种思想突然发生在集很多恶于一身的德米特里身上实在是匪夷所思,他放浪不羁、酗酒玩乐、挥金如土、暴躁狂虐,又带着卡拉马佐夫家族天生的好色荒淫。这一转变如此突兀,陀氏本身无法解决这种根本性的人性的快速转变,只好将解决的办法寄托于具有宗教启示作用的梦境,梦中出现了作为他者的“拯救者”,也就是上帝。“在梦幻中给予犯罪主人公救赎启示最适合基督教所宣扬的上帝降临的情景,同时由于梦幻的神秘性质,在梦幻中出现救赎启示更符合主人公的接受心理”[9]11,因此,作品中人物在梦中实现救赎,是因为梦境作为拯救者的他者——上帝的存在,尽管这个他者是隐而不现的。

其实,在所有的梦境中,上帝都是存在的,魔鬼也都是存在的,这是陀氏“双重人格”理念的有力表现。作为梦境的观照者——“他者”无处不在,即使在“罪恶之梦”中,“原罪”最为主要的他者占据了主体的绝大部分,上帝这个他者也是存在的,然而此时上帝作为他者,只能让“原罪”发生,因为人只有经历了痛苦,方得永生,方得救赎。陀氏说:“然而我深信,人绝不会拒绝真正的痛苦,也就是说,绝不会拒绝破坏与混乱。痛苦——是产生意识的唯一原因。”[3]127陀氏认为每个人都具有“双重人格”,我们是“魔鬼”,“魔鬼”源于我们的“原罪”无意识,我们生来如此,生来就有原罪,同时也具有“神性”(上帝)。正如托尔斯泰所说:“在他心中,善与恶是不可分割的。”然而我们要经历一个痛苦的过程去驱除“魔鬼”,去无限地接近“上帝”,最终获得救赎,主体归于统一。因此,三种不同性质的梦其实质就是人获得救赎的完整过程“原罪—忏悔—救赎”,在这个过程中,上帝和魔鬼作为“他者”,无处不在。

三、梦的背后:陀氏的“三位一体”观

三种不同性质的梦境表现了作品中人物作为一个统一的主体,由被“魔鬼”他者占据向被“上帝”他者占据转化的过程,梦的背后其实是陀氏对当时的俄国历史进程的深刻反思。

我们返回陀氏作品中三种不同性质的梦境,“罪恶之梦”中的主体为“原罪”主宰,拉斯科尓尼科夫在西方“超人哲学”思想的影响下萌生了刺杀老太婆的念头,这种思想发源于尼采哲学,表现为拿破仑的铁蹄政治生涯,这无疑是西方政治文明和发展道路的有力表征。在第一种性质的罪恶之梦中,“原罪”主要是西方当时以个人主义为主的文化的象征,陀氏认为,西方文化中的极端利己主义是罪恶的催化剂。陀氏讽刺资产阶级的自由就是死亡和腐化——“因为他们答应供他吃喝,为他提供工作;作为交换,在顾及双方共同利益的基础上,他们要求从他身上得到一点点个人自由……然而,人是不愿意将自己的生活建立在这种基础上的,即使只是一点点自由,他们也相当看重,不愿交出。”[3]118

伊凡“焦虑之梦”中出现的两个自我,就宗教、哲学、救赎等问题展开激论,这何不是意识深处西方“无神论”思想与代表着人道主义的内心信仰之间的冲突?由于没有上帝,没有信仰,伊凡无法驱除象征着邪恶的另一个自我,最终导致自己毁灭。伊凡本是卡拉马佐夫家族中最有文化的,然而他代表的是西方文化,伊凡的毁灭证明西方文明在俄国是根本行不通的。陀氏认为,建立在理性主义基础上的,以科学为机质的西方文明无法解决一些现实问题。他说:“科学性(纵然过分也是如此美妙)不再触摸到别的活生生的事物,却转向一种甚至有害的事物。并非所有活物都可以轻易地理解。这是公理。而过分的科学性有时随身携带着某种冻死人的东西。”[10]而德米特里却在“新生之梦”中重新恢复对上帝的信仰,终得精神上的救赎。

正如《群魔》中的玛利亚·季末费耶夫娜象征着土地一样,《卡拉马佐夫兄弟》中的阿廖沙因左西马长老尸体很快腐化痛苦万分,他拥吻大地,紧紧拥抱大地,哭泣,土地对他而言意味着灵魂和时间,拥抱大地后的阿廖沙奇妙“复活”。陀氏从俄国传统文化和人民中寻找出路,勾勒了基督教社会主义的图景。

拉斯科尔尼科夫在代表着宗教信仰和俄国普通人民的索尼娅的感召下自首,在接下来的“新生之梦”中完成最终的救赎。就像书中最后所说:“不过一个新的故事已经开始,这是一个人逐渐获得新生的故事,是一个人逐渐洗心革面、从一个世界进入另一个世界的故事,是他逐渐熟悉迄今为止还不知道的、新的现实的故事。”[7]631在梦中,唯一得到的启示是“全世界只有几个人能获救,这是几个纯洁的特殊人物,他们负有创造新的人种和新生活的使命,使大地更新和净化”[7]627。这是陀氏对俄国民族赋予伟大使命的揭示,陀氏认为,斯拉夫民族最终会引领世界人民开始新的生活和历史,就像是梦中获得救赎的“纯洁的特殊人物”。

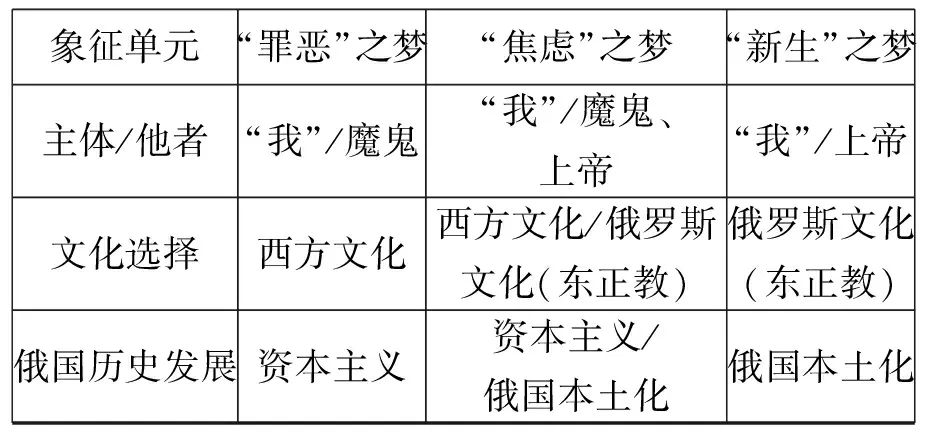

综上,我们发现个人主体、文化选择、俄国历史发展就像是梦中的“他者”一样,渐深发展,并在不同阶段形成一一对应的关系。见表1。

表1 梦境、文化选择与俄国历史发展关系

陀氏认为,人必须首先不忠实于自己(上帝),有罪过,才能彻底认识和确定自己,所以,魔鬼是必要的,痛苦、焦虑、抉择都是必要的,这样才能找到上帝,意识通过其反面成为可能,这是一个主体确认的过程。而在当时的俄国,人们处在东(俄)、西文化的双面交锋中,分别扮演上帝和魔鬼的职能,如此,陀氏便将文化选择融入主体形成的过程之中,个人主体通过文化选择成其自身。与此同时,俄国当时的历史走向建立在对东(俄)、西文化选择的基础之上,选择西方文化,便是选择了个人主义为主的资本主义道路,选择俄罗斯文化(东正教),便是选择了极具俄国特色的、本土的、民族特色的自己的道路,如此,文化选择与历史发展方向便交织在一起。因此,个人主体的发展史、文化选择、俄国历史发展道理“三位一体”,相互交织,相互完成自身。陀氏思想之深刻,可见一斑,这也体现了马克思主义关于“历史是由人民群众创建的”科学见解。陀思妥耶夫斯基的作品巧妙地将个人(自我认知)与历史(历史主义)联系到一起,实现了建立在个体发展基础上的宏大历史建构。陀氏关于俄国历史发展最伟大之处,就是将历史融入人类精神史,要解决俄国乃至全人类的历史发展问题,核心在于解决人的精神问题,而人的精神却是由“文化实体”建构起来的。实现对人类灵魂的救赎,梦中“他者”结构的形成和发展,是陀氏关于俄国历史的具体解决方案,这个方案寄寓在人类的深层精神结构之上。历史就是一部人类精神史,历史是人的历史,历史理应观照到作为个体的人本身的存在问题。马克思说:“人是一个特殊的个体,并且正是他的特殊性使他成为一个个体,成为一个现实的、单个的社会存在物。同样地,他也是总体,观念的总体,被思考和被感知的社会主体的自为存在,正如他在现实中既作为社会存在的直观和现实享受而存在,又作为人的生命表现的总体而存在一样。”[11]96陀氏的斯拉夫主义救国路线因其保守成分受到过质疑,然而对于当时贫困落后、处于中西方夹缝中的俄国来说,重要的是做出选择本身。正如罗扎诺夫所说:“不论‘寒鸦飞向何方’,毕竟它已经‘飞离屋顶’……”[12]