敬畏对道德冒险行为的影响*

敏维 文俏 高定国

(1.吉首大学,吉首 416000;2.中山大学心理学系社会认知神经科学与精神健康广东省哲学社会科学重点实验室,广州 510006;3.香港教育大学心理学系,香港特别行政区)

1 引 言

冒险行为(risk-taking)是指个体面临趋避冲突时,为追求有利的结果,在已知有潜在风险或消极后果的情况下仍然实施的行为(Ben-Zur & Zeidner,2009)。冒险行为体现了个体面对风险情境时的行为意愿,是一种特殊类型的决策(郑睿,2009),常表现在经济、娱乐、道德、身心健康和社交等方面,除了对个体存在潜在的消极影响(Rivers,Reyna & Mills,2008),还可能导致公共灾害发生,其危害涉及人类社会活动的各个领域,引起了学术界的广泛关注(e.g.,Hvoden & Larsson,1987;Streufert,1986;Thompson,Rivara,Thompson,Salzberg,Wolf & Pearson,1992)。研究者主要关注认知、情感和社会情境线索对冒险行为的影响,并试图探明冒险行为产生的认知、情感机制及其影响策略。其中,积极情绪作为一种重要的行为启动因素对个体的风险知觉和冒险行为具有重要影响(e.g.,Boyer,2006;Loewenstein,Weber,Hsee,& Welch,2001;Morrongiello & Matheis,2004;Zuckerman,1994)。

早期研究发现,当个体处于积极情绪时,决策时间较短,对任务的自我报告风险评估条目少于控制组,表现出对任务风险评估的简单化倾向,更容易做出冒险行为决策(Simon,1976)。Johnson和Tversky(1983)基于前人的研究结果提出了关于情绪与决策关系的“情绪泛化假说”(emotional generalization hypothesis),认为积极情绪诱发可能导致更多的冒险行为,而消极情绪诱发会让个体更倾向做出保守的决策。随后学术界大量的实证研究验证了这一假说,积极情绪(快乐、满意、自豪、兴奋)会增加冒险行为(e.g.,Fredrickson,1998;Isen,2001;Nguyen & Noussair,2014;Rivers et al.,2008;Simon 1976)。近年来,认知神经科学研究也发现在经济决策领域,积极情绪与冒险行为之间存在正相关,表现在腹侧纹状体和前脑岛的激活(Wu,Sacchet,& Knutson,2012)。为了进一步了解积极情绪和冒险行为的关系,本研究关注敬畏这一复杂的积极情绪与冒险行为的关系。

一直以来,敬畏受到了哲学、神学和社会学的广泛关注,但被心理学界所忽视。少数心理学家,如Lazarus(1991)探讨过敬畏的一般定义,但较少进行实证研究,直到2003年,Keltner和Haidt从原型理论的视角出发,将其科学定义为,当人们面对广阔、浩大,以及超越当前理解范围的事物时产生的惊异的情绪体验。心理学界由此拓展关于敬畏的实证研究。早期对于敬畏的理解,恐惧因素占主导地位(Keltner & Haidt,2003;Shiota,Keltner,& Mossman,2007),但是近期研究开始出现了去恐惧化的倾向(Bonner & Friedman,2011)。积极心理学对于敬畏的理解更多看重其积极的情绪效价,认为敬畏是一种以积极效价占主导,同时含有恐惧和焦虑等消极成分的复杂积极情绪,反映了人们既尊敬又害怕的积极心态。最新研究进一步验证了敬畏情绪的复杂性,实证敬畏情绪除了积极成分也有恐惧和焦虑等消极成分的存在(Guo et al,2018 in press)。

近年来,心理学界开始着重关注敬畏在决策、道德、亲社会行为等领域对个体心理和行为的影响(e.g.,Dong & Peng,2013;Keltner & Haidt,2003;Rudd,Vohs,& Aaker,2012)。相比快乐、自豪等其他积极情绪,诱发敬畏时,个体感知到更多的时间获得感并更注重体验过程(Rudd et al.,2012)。相对于快乐,体验敬畏会扩展时间知觉,改变决策过程,提升主观幸福感,并增加亲社会行为(Dong & Peng,2013)。Rudd等(2012)的研究还表明,体验敬畏的被试会更具有同情心并愿花费时间去帮助他人。Haidt(2003)提出,敬畏还是一种能引发道德感的情绪,能提升人们的道德感。随后,Keltner(2003)的研究综述了敬畏是一种道德的、美的,高尚的情绪,从本质意义上是个体在体验道德的伟大时将思想和态度抑制到深深的敬畏情绪中,从而钦佩、向往和追求高尚的道德。

以往研究虽然考察了敬畏与其他积极情绪(如快乐)对决策过程的不同影响,但迄今尚未有研究系统探讨敬畏对道德冒险行为的影响,而基于敬畏对道德感的提升,敬畏对道德相关的决策可能影响更大。综上文献梳理,敬畏是一种含有恐惧等消极成分的复杂积极情绪(Guo et al,2018 in press),同时还是一种能引发道德感的情绪(Haidt,2003;Keltner,2003),因此,本研究假设体验敬畏比体验快乐会降低道德冒险行为倾向,在研究中使用情绪启动的方法诱发实验组被试的敬畏情绪和控制组被试的快乐情绪,比较两组被试在冒险行为倾向的道德、经济、健康、社交、娱乐五个维度上的差异。

此外,我们认为,情绪的自我调控能力(emotional regulation)可能是调节情绪与冒险行为关系的一种重要变量。情绪的自我控制能力是指可以控制,改变和促使情绪适应的能力(Murtagh & Todd,2004),关联情绪的影响程度、动力强度和动机水平(Banfield,Wyland,Macrae,Munte,& Heatherton,2004)。社会活动中,人们大多希望多体验积极情绪,避免消极情绪,然而提高积极情绪和降低消极情绪并不是调节情绪的唯一方式(Gross,1998),基于不同的个体特征或处于某种情境时,人们也需要抑制积极情绪(Parrott,1993;Tamir,2009)。如自尊水平较低的个体当体验积极情绪时,会变得焦虑从而倾向于抑制他们的积极情绪表达(Wood,Heimpel,& Michela,2003;Wood,Heimpel,Newby-Clark,& Ross,2005)。此外,当期待与陌生人有效互动或期望从事对抗性工作时,人们也倾向于抑制积极情绪(Erber,Wegner,& Therriault,1996)。较多的研究探讨了情绪调控能力在积极情绪与冒险行为之间的调节作用:低水平情绪调控能力个体唤起快乐和兴奋情绪时,比高水平情绪调控能力个体,表现出显著的冒险行为倾向(Raffaelli & Crockett,2003)。类似地,Wills,Sandy和Yaeger(2002)的研究结果表明积极情绪体验下,低水平情绪控制能力的青少年的冒险行为冲动显著高于高水平情绪控制能力的青少年。Murtagh和Todd(2004)认为,情绪的自我调控能力能适当地调控情绪对个体行为的影响,一方面促进情绪的积极影响,另一方面降低情绪的消极影响。

因此本研究假设,情绪的自我调控能力可以调节敬畏对冒险行为的影响,具体表现为,情绪的自我调控水平,可以正向调节敬畏唤起对冒险行为的规避效应,即情绪自我调控水平越高,敬畏降低冒险行为的影响效应越显著。

2 实验1

研究首先探讨敬畏与快乐情绪对冒险行为的影响差异,以及情绪调控能力的调节效应。

2.1 被试

42名从事不同职业的成年被试(22名男性;Mage=28.31,SD=5.57),所有被试都自愿参加实验,并在实验前填写知情同意书。

2.2 设计

研究采用单因素被试间设计,对实验组(21名)被试进行敬畏操纵,对控制组(21名)被试进行快乐操纵,测量的因变量分别为冒险行为倾向的五个维度(道德、经济、娱乐、健康、社交),控制性别和年龄。

2.3 材料和程序

研究首先采用Rudd,Vohs和Aaker(2012)的操纵方法,对实验组被试和控制组被试分别进行敬畏唤起操纵和快乐唤起操纵。具体操纵方法为:被试随机分配到实验组和控制组,实验组被试观看60秒的敬畏唤起材料影片,控制组被试观看60秒的快乐唤起材料影片,观看影片后按照指导语的要求回忆在影片中看到的颜色并写下这些颜色,然后写下观看影片后的感受。

被试完成操纵任务后,首先完成冒险行为倾向问卷。选用Blais和Weber(2006)的“特定领域风险评估成人版问卷”(Domain-Specific Risk-Taking(adult)Scale),问卷共包括五个维度,分别为道德冒险、经济冒险、身体健康冒险、娱乐冒险和社交冒险,每个维度均包含6个条目。各分维度问卷条目举例及在本研究中的α系数如下:道德冒险,如“与有夫之妇/有妇之夫谈恋爱”(α=0.811);经济冒险,如“将一天的收入用于赌马”(α=0.908);身体健康冒险,如“骑摩托不戴头盔”(α=0.772);娱乐冒险,如“在没有开发的野外露营”(α=0.830);社交冒险,如“承认自己与朋友的喜好不同”(α=0.854)。问卷采用Likert 7点计分量表,1=非常不同意,7=非常同意,取各维度条目平均分,作为统计指标,得分越高,越有可能进行特定维度的冒险行为。

被试完成冒险行为倾向问卷后,接下来需要完成“情绪自我调控问卷”(Gross & John,2003)。该问卷主要测量被试在情绪调节和情绪抑制两个维度上的情绪调控能力。其中情绪调节维度包括6个条目,如“我通过改变我对所处环境的看法来控制我的情绪”(α=0.950);情绪抑制维度包括4个条目,如“我抑制我的情绪”(α=0.752)。问卷采用7点计分(Likert-scale),1=非常不同意;7=非常同意。本研究分别取情绪调节和情绪抑制两个维度,各条目的平均分作为统计指标,得分越高,情绪的调节能力或抑制能力越强。

最后,采用董蕊和彭凯平(2013)的方法进行操纵检验,两组被试均需填写问卷,报告自己观看影片后是否体验到敬畏情绪。问卷包括6个条目,如“当我看视频时我感觉我正置身于某种宏大之中”Cronbach’s α=0.889。采用Likert 7点计分量表,1=非常不同意,7=非常同意,取条目的平均分为统计指标,得分越高,表示体验到的敬畏情绪越强。

2.4 结果与分析

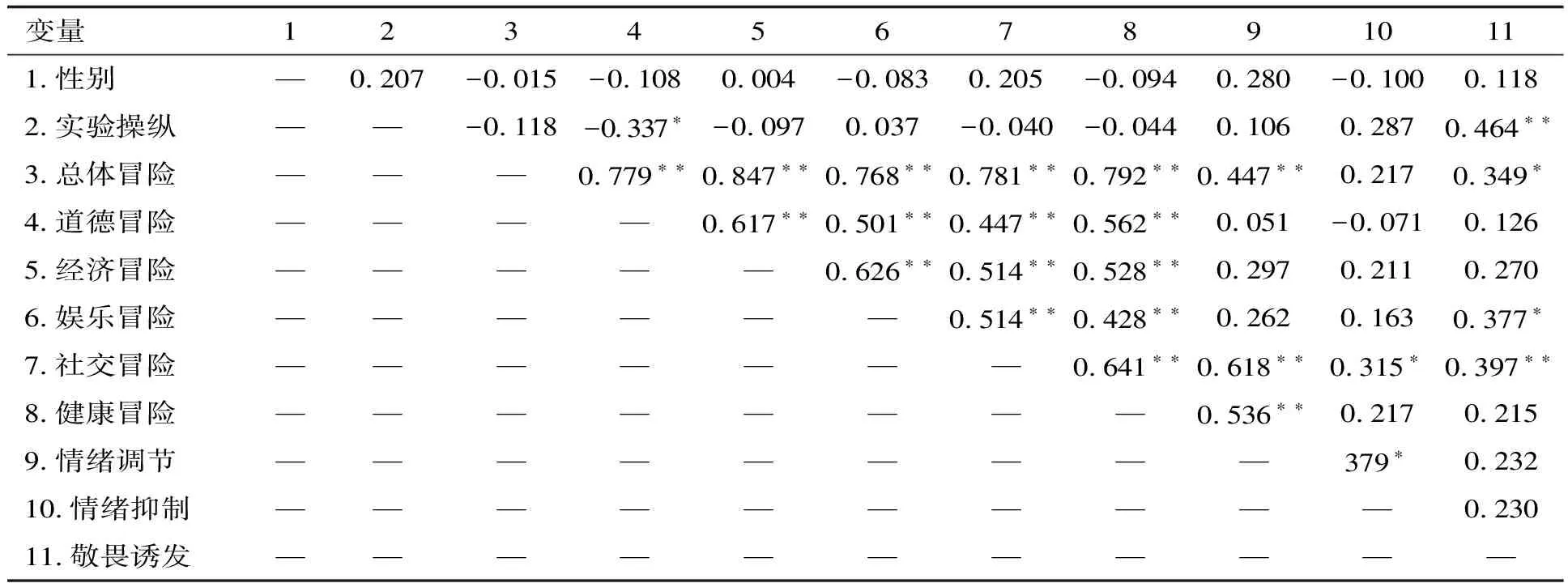

2.4.2 各变量之间的相关分析

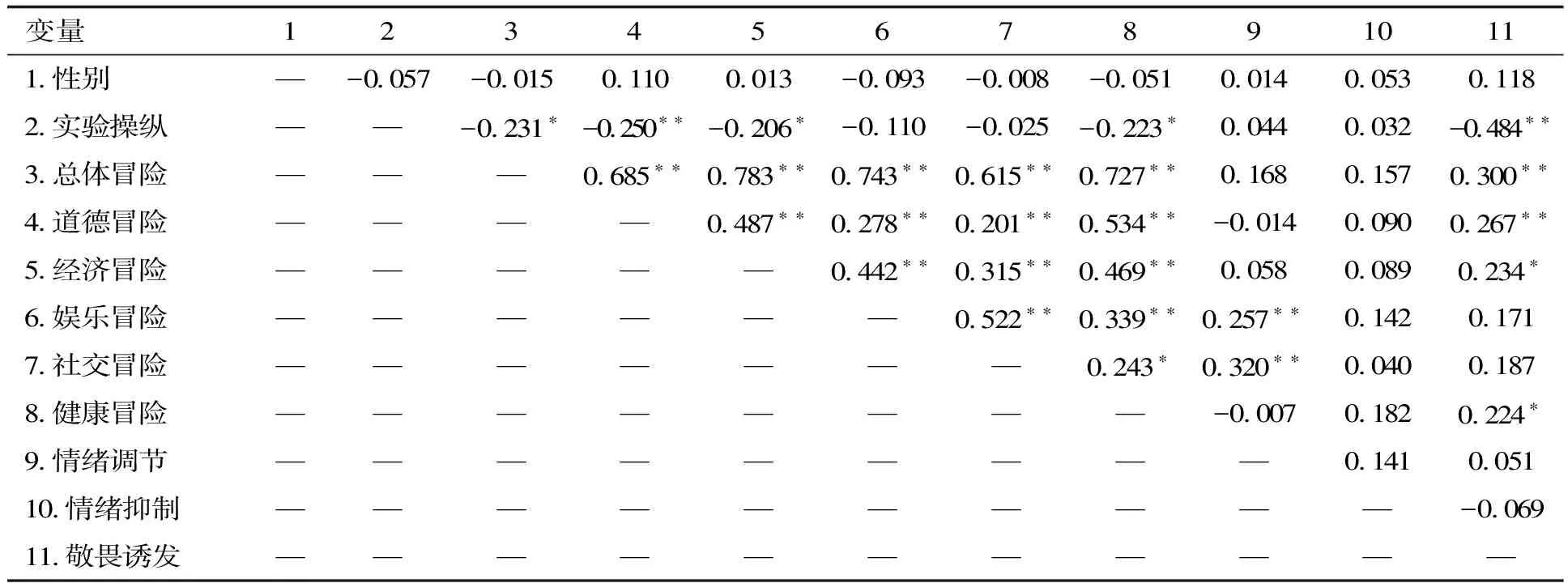

相关分析结果显示,实验操纵与道德冒险行为倾向表现出显著相关,与情绪调节和情绪抑制两个维度均无显著相关。敬畏诱发强度与情绪调节和情绪抑制两个维度也均无显著相关(见表1)。

表1 变量之间的相关分析结果

注:*为p<0.05,**为p<0.01。

图1实验1敬畏组和快乐组在不同维度上的冒险倾向(误差线代表标准误,平均数为修正均数)

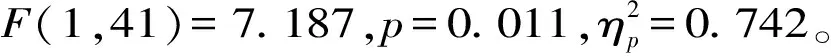

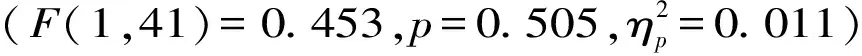

结果显示,在道德冒险维度上情绪抑制和敬畏(1=敬畏唤起组,0=快乐唤起组)的交互作用显著,具体结果为:敬畏主效应(b=2.37,t=1.80,p=0.080)和情绪抑制主效应(b=1.01,t=1.84,p=0.075)不显著。敬畏和情绪抑制交互作用显著(b=-0.72,t=-2.27,p=0.030)。进一步分析表明,处于较高和中等水平的情绪抑制能力时,敬畏组比快乐组表现出更低的道德冒险行为倾向(高情绪抑制能力:b=-1.35,t=-3.14,p=0.004;中等情绪抑制能力:b=-0.62,t=-2.43,p=0.02),与此同时,当处于较低水平的情绪抑制能力时,敬畏组和控制组在道德冒险行为倾向上没有差异(b=0.11,t=0.28,p=0.78)(见图2)。但是敬畏和“情绪调节”维度的交互作用不显著(b=0.02,t=0.10,p=0.92),敬畏的主效应(b=-0.66,t=-0.68,p=0.50)和情绪调节维度的主效应(b=-0.36,t=-1.20,p=0.24)也不显著。

经济冒险维度上,敬畏主效应(b=-4.32,t=-2.49,p=0.02)和情绪抑制主效应显著(b=-1.59,t=-2.13,p=0.041),敬畏和情绪抑制能力的交互作用也是显著的(b=1.08,t=2.50,p=0.017)。进一步的分析发现了有趣的结果:当处于较高情绪抑制水平时,敬畏组反而比快乐组表现出更高的经济冒险倾向(b=1.22,t=1.93,p=0.062);相反地,处于较低的情绪抑制水平时,敬畏组比快乐组表现出更低的经济冒险倾向(b=-0.95,t=-1.86,p=0.071),而在中等的情绪抑制水平下,两组被试在经济冒险倾向上无显著差异(b=0.14,t=0.37,p=0.72),但敬畏与情绪调节能力维度在被试的经济冒险行为倾向上交互作用不显著(b=-0.003,t=-0.01,p=0.99),敬畏的主效应(b=0.04,t=0.03,p=0.98)和情绪调节能力的主效应(b=0.14,t=0.30,p=0.76)也都不显著。

而在健康冒险(b=0.56,t=1.39,p=0.17),娱乐冒险(b=-0.39,t=-0.96,p=0.343)和社交冒险(b=0.47,t=1.14,p=0.262)上敬畏和情绪抑制的交互作用不显著,与情绪调节能力的交互作用也不显著,具体为:道德冒险(b=0.02,t=0.099,p=0.922),健康冒险(b=-0.05,t=-0.24,p=0.810),娱乐冒险(b=0.38,t=1.67,p=0.104),经济冒险(b=-0.003,t=-0.01,p=0.991)和社交冒险(b=0.16,t=0.74,p=0.467)。

图2情绪自我抑制与不同情绪唤起组在预测道德冒险倾向上的交互作用

实验1证明了敬畏比快乐会降低个体道德冒险行为倾向,但对经济、健康、娱乐和社交冒险的影响无显著差异。具有较高情绪抑制水平的个体体验敬畏时会比体验快乐时较少在道德行为上冒险,但却会更大胆地做出经济决策。

3 实验2

实验1中我们发现了实验组(操纵敬畏情绪)与控制组(操纵快乐情绪)在道德冒险行为影响上的差异,以及情绪抑制水平在敬畏对道德冒险行为和经济冒险行为影响中的调节作用,从而验证了敬畏与快乐对冒险行为影响效应上的差异。为进一步探讨敬畏对冒险行为的影响,在实验2中,我们选取中性情绪作为控制组,以探索敬畏与中性情绪对冒险行为影响的差异。

3.1 被试

106名从事不同职业的成年被试(50名男性;Mage=33.62,SD=6.93),所有被试都自愿参加实验,并在实验前填写知情同意书。

3.2 设计

研究采用单因素被试间设计,对实验组被试(53名)进行敬畏操纵,对控制组被试(53名)进行中性情绪操纵,测量的因变量分别为冒险行为倾向的五个维度:道德、经济、娱乐、健康、社交,控制性别和年龄。

3.3 材料和程序

实验2采用不同于实验1的操纵方法,选用Van Cappellen和Saroglou(2012)对敬畏的操纵方法。具体为,实验组被试被要求回忆当他置身于非常美丽壮观的自然美景中的感受和体验,并写下这种感受和体验;控制组被试被要求回忆一次从家里走到电影院的路程这一个平常事件。

被试接下来完成同于实验1的三个问卷:冒险行为倾向问卷(Blais & Weber,2006),五个维度的Cronbach’s α系数均在可接受范围内(道德冒险:α=0.720;经济冒险:α=0.802;健康冒险:α=0.683;娱乐冒险:α=0.819;社交冒险:α=0.680),情绪调控能力问卷(Gross & John,2003),两个维度的Cronbach’s α系数均在可接受范围(情绪调节:α=0.717;情绪克制:α=0.725)。以及操纵检验问卷(α=0.774)。

3.4 结果与分析

3.4.1 操纵检验:方差分析显示,敬畏组和中性情绪组在敬畏情绪体验上差异显著,F(1,67)=29.957,p=0.000,=0.312,敬畏组(M=4.65,SD=1.94)比中性情绪组(M=2.35,SD=1.51)报告更强烈的敬畏情绪体验,结果表明实验操纵成功。

3.4.2 各变量的相关分析

相关分析结果显示,实验操作和敬畏诱发强度与情绪调节和情绪抑制两个维度均无显著相关(见表2)。

表2 各变量之间的相关分析结果

注:*p<0.05,**p<0.01。

3.4.2 冒险行为倾向:为检测实验操纵对每个冒险行为维度的独特影响,我们采用单因素方差分析,并控制了其他冒险行为维度,分析两组被试在每个维度上的冒险行为倾向。结果显示,在总的冒险倾向上主效应显著,但在各分维度上两组被试无显著差异。

3.4.3 情绪自我抑制维度的调节效应分析在五个维度上都不显著:道德冒险(b=0.17,t=1.52,p=0.13),社交冒险(b=-0.06,t=-0.48,p=0.63),经济冒险(b=-0.18,t=-1.23,p=0.22),娱乐冒险(b=-0.02,t=-0.13,p=0.90)和健康冒险(b=-0.14,t=-1.07,p=0.29);情绪自我调节维度的调节效应也不显著:道德冒险(b=0.21,t=1.66,p=0.10),社交冒险(b=-0.27,t=-1.29,p=0.08),经济冒险(b=-0.17,t=-1.08,p=0.28),健康冒险(b=0.01,t=0.05,p=0.96)和娱乐冒险(b=0.19,t=1.18,p=0.24)。

实验2表明,敬畏诱发后在总的冒险行为倾向上高于中性诱发,但在五个冒险倾向维度上,并没有显著性的差异。同时情绪调控能力不能调节个体处于敬畏情绪和中性情绪时对冒险行为的影响差异。

4 讨 论

本研究探索了敬畏这一复杂的积极情绪,对于冒险行为的影响及其调节机制。先前研究表明,敬畏是一种带有消极成分的复杂积极情绪(Guo et al,2018;in press),体验敬畏时,个体会感到恐惧、美丽、超能力和美德(e.g.Keltner & Haidt,2003;Shiota et al.,2007)。同时,敬畏也是一种道德性情绪(e.g.Haidt,2003;Keltner & Haidt,2003;Rudd,2012)。我们实验1的结论验证了这一观点,体验敬畏比快乐会减少个体道德冒险行为的倾向。这一研究结果进一步证明了,敬畏的复杂性及其与其他积极情绪在风险决策领域的差异,而导致这一差异的原因,是否是其中消极情绪成分的作用,值得在以后的研究中进一步探讨。另外,有研究表明,在积极情绪增加冒险行为的效应下,具有较高情绪自我抑制水平的个体,情绪导致负面影响的效应低于较低情绪自我抑制水平的个体(Raffaelli & Crockett,2003;Wills,Sandy & Yaeger,2002)。而我们的实验结果显示,在敬畏降低道德冒险行为的效应下,具有较高情绪自我抑制水平的个体,情绪抑制负面影响的效应高于较低情绪自我抑制水平的个体。我们还基于后测数据,进一步探讨了以实验操纵为自变量,敬畏诱发强度为中介,情绪抑制为调节的有中介的调节模型分析(Hayes,2013;Model 8),然而实验结果并不支持这一模型。因此,综合先前研究,我们提出了情绪抑制能力的调节模型,即较高情绪抑制能力能合理地调节情绪对行为的影响,具体表现在,可以促进情绪对不良行为的抑制作用和降低情绪对不良行为的促进作用。实验中还发现,相比于体验快乐,体验敬畏时,具有较高情绪抑制能力的个体倾向于做出大胆的经济决策,究其原因,经济冒险行为的负面性远弱于道德冒险行为,冒险的经济决策常常是喜忧参半,相对中性,因此在调节效应上偏向于促进其经济冒险行为。另外也有可能是敬畏唤起与经济决策之间存在其他效应,有待于在以后研究中进一步探索。

近年来,有研究开始探索敬畏诱发与中性诱发在亲社会行为等领域的差异,如Puff等(2015)的研究发现,敬畏诱发相比中性情绪诱发会促进更多的亲社会行为。但目前尚没有研究,探索敬畏与中性情绪诱发在风险决策领域的差异。实验2中,我们发现,敬畏诱发比中性诱发,总的冒险倾向增加。这一结果丰富了敬畏与中性情绪对风险决策的影响研究,具有潜在的理论和应用价值,但我们并没有找到其在某一具体冒险行为领域的差异,需在以后的研究中进一步探索。同时作为实验1的重要参照实验,在特定维度冒险行为倾向上,敬畏情绪的影响效应类似于中性情绪,这一研究结果具有重要的理论和实践意义。在现代社会中,追求主观幸福感,注重积极情绪体验已成为主流价值取向,而人们在追求个体积极情绪的同时又不可避免的会导致冒险行为的增加,从而常常导致负面后果(Boyer,2006),并可能对很多方面产生负面影响,如财务、身体健康、社会交往、道德和娱乐。而这些负面影响又反过来可能影响个体的积极情绪体验。因此寻求积极情绪体验和冒险行为之间的平衡和调节,是理论界和实践中的重要问题。本研究为探索积极情绪与冒险行为的关系提供了进一步的证据,拓展了积极情绪与冒险行为关系的研究。研究结果表明,并不是所有的积极情绪都可能增加冒险行为的可能。启动敬畏的情绪体验相对于其他积极情绪可以减轻道德冒险行为的倾向,因此我们的研究提供了在鼓励促进积极情绪体验的同时,降低道德冒险行为倾向的教育方法:即唤起个体的敬畏情绪,体验对大自然、权威、力量和信仰的敬畏感,能帮助人们在决策活动中提升道德感,做出更具有道德感的决策。

本研究还提供了探索个体情绪唤起和冒险行为倾向上的个体差异的视角,某些人格变量可能影响情绪与行为之间的关系,本研究中特定的个体差异变量——情绪抑制能力就可以调节敬畏情绪体验和道德冒险行为的关系,从而结合以往研究证明了情绪抑制能力对积极影响的促进作用和对消极影响的抑制作用,丰富了情绪调控能力的调节作用研究。

另外,先前的研究认为,敬畏是一种具有道德感的情绪,可以提升个体的道德感(e.g.Haidt,2003;Keltner,2003),本研究从敬畏抑制道德冒险行为倾向的角度,为进一步证明敬畏唤起可以提升道德感,增加个体同情心,促进亲社会行为提供了新的实证证据。敬畏对道德冒险行为抑制的敏感性也拓展了关于敬畏与道德感关系的研究。

然而本研究仍存在一定不足,我们仅证明了敬畏相比快乐可能降低道德冒险行为倾向,在对于道德冒险行为的影响上类似于中性情绪,却没有找到证据证明在其他冒险行为上与快乐的差异。董蕊和彭凯平(2013)认为,敬畏并不总是导致积极的后果,体验敬畏个体感受到“沉浸当下”的情绪体验,导致失去自我控制和倾向于冒险,我们的实验2中初步验证了这一倾向,敬畏唤起后总的冒险行为倾向显著高于中性情绪唤起,但本研究并没有找到,在具体冒险维度上的显著性差异。本研究还发现,具有较高情绪抑制能力的个体,唤起敬畏比唤起快乐更倾向于做出冒险的经济决策,这一结果支持了他们的研究假设,但其具体机制和准确联系仍需进一步的证据支持。从情绪自我抑制调节模型我们可以推测出个体差异与冒险行为之间的连接,除情绪自我抑制外,行为的自我控制和认知自我控制也是未来需进一步探讨的自我控制维度。在未来的研究中我们还将进一步探索其他可能被敬畏情绪影响的个体特征,如职业类型,气质类型等。

5 结 论

敬畏相比快乐会降低个体道德冒险行为倾向,具有较高情绪抑制水平的个体体验敬畏会比体验快乐时较少在道德行为上冒险,却会更大胆地做出经济决策。作为积极情绪的敬畏在特定维度的冒险行为的影响效应上与中性情绪没有差异。