新生代农民工教育水平与创造力:核心自我评价的作用*

田晓明 朱玮玮

(1.浙江大学管理学院,杭州 310058;2.华东师范大学心理与认知科学学院,上海 200062;3.苏州大学心理学系,苏州 215123;4.苏州科技大学心理学系,215009)

1 引 言

中国城镇化经过20多年的发展,新生代农民工逐渐替代了第一代农民工。根据王春光(2001)的研究,新生代农民工是指1980年以后出生,从农村外出务工的流动人口。新生代农民工95%以上在各类企业工作(许传新,2010;姚俊,2010),他们兼具农民工和企业员工双重身份。虽然新生代农民工社会适应(王芳,李志荣,2014)和创业(徐悦,段锦云,2015)相关主题不乏文献探讨,但鲜有研究关注其在企业组织背景下的创造力。新生代农民工对于工作规范和流程的改进能够为组织带来收益,这与现代化组织强调以创造性的方式工作和解决问题的理念相契合,因此新生代农民工的创造力是一个崭新且重要的研究课题。

创造力是能够给组织带来利益的新颖和实用的想法(Shalley,Zhou,& Oldham,2004),是企业持续竞争优势的来源,可以使企业在激烈竞争的环境中维持生存且不断更新迭代(王先辉,段锦云,田晓明,孔瑜,2010)。虽然已有研究探索了新生代员工创造力的前因(李宏利,李晓佳,2014),但其未能抓住新生代农民工群体的根本特征对创造力的影响。教育水平作为新生代农民工的显著特征,为促进其创造力提供了基本前提(王广慧,徐桂珍,2014)。经过系统教育的新生代农民工其思维和智力得到提升,有助于所从事岗位的胜任能力和创造力(刘万霞,2013)。本研究将探讨新生代农民工教育水平对其创造力的影响机制和边界条件,为从教育水平着手促进新生代农民工创造力提供理论解释和支持。

2 理论框架与研究假设

2.1 内在动机视角

所谓内在动机(intrinsic motivation)是指个体由于自身内在精神需要和兴趣而产生的,或者个体受到工作任务特征的吸引而激发出的感到自我满足的动机(Amabile,1983)。相对于外在动机而言,内在自发的动力才是影响员工创造力的重要因素(王先辉等,2010),是与创造力相关的核心要素之一(Woodman,Sawyer,& Griffin,1993),也是创造力产生的重要因素(Amabile,2011),其很好地解释了员工创造力的来源。内在动机是连接外在刺激因素和创造力之间的桥梁,领导行为、组织氛围和工作特征等外在因素均需要通过内在动机作用于员工创造力(Shalley,Gilson,& Blum,2009)。

2.2 新生代农民工教育水平与创造力

创造力的促进观点认为随着新生代农民工教育水平的提高,其获得的知识就越多,因此更可能寻求新思想、发现新变化,进而提高创造力。首先,教育提供了新知识,能帮助人们改善对已有知识的理解;其次,教育水平将通过改进认知加工和解决问题的能力而影响创造力;最后,教育水平也体现了个体的学习能力,而学习是创造力的重要保障(Smith,Collins & Clark,2005;Woodman et al.,1993)。

教育水平与创造力之间的关系之所以鲜有研究的原因在于影响创造力的因素众多,在这些额外变量的影响之下,教育水平与创造力之间的关系变得模糊不清。已有充分研究指出,领导行为、组织支持和工作特征是影响创造力的重要因素(王先辉等,2010),特别是领导创造力期望(Carmeli & Schaubroeck,2007)、组织创造力支持(Zhou & George,2001)和工作创造力要求(Unsworth,Wall,& Carter,2005)。本研究从内在动机视角,通过控制人口学变量以及领导创造力期望、组织创造力支持和工作创造力要求等影响创造力的外在因素,进而从内在动机角度更加清晰的阐述新生代农民工教育水平与创造力之间的关系。因此提出假设1。

假设1:在排除人口学变量和影响创造力的外在因素之后,新生代农民工教育水平依然能够显著地正向预测其创造力。

2.3 新生代农民工核心自我评价的中介作用

Judge(1997)将核心自我评价定义为个体对自我能力和价值最基本的评价和估计。教育水平较高的新生代农民工,他们在工作中有较敏锐的信息嗅觉,他们擅于搜寻、发现、掌握和利用职场信息,从而在企业工作中更加得心应手(钟甫宁,陈奕山,2014),将会赢得更加丰厚的收入(王美艳,2009)。同时,教育水平高的新生代农民工,其自尊和自我效能感水平也越高(杨青,崔捷,梁晓,2011)。因此,新生代农民工教育水平能够正向影响其核心自我评价。

从内在动机视角出发,核心自我评价高的新生代农民工在工作中更不容易受到外在因素影响,出于对自身能力和人格特质的积极评价,他们会更加主动和自主地追求更具创造性的工作结果(Chiang,Hsu,& Hung,2014)。核心自我评价高的员工在内在动机的驱使下,更能享受解决问题的乐趣,更能对产品提出新的想法,或者对工作流程提出改进(Zhang,Kwan,Zhang,& Wu,2014)。同时,核心自我评价高的员工总是出于内在动机积极地寻求解决问题的方法,尝试具有挑战性的工作,因此更有机会发挥自己的潜能和创造力(Kammeyer-Mueller,Judge,& Scott,2009)。据此,提出假设2。

假设2:新生代农民工的核心自我评价在其教育水平与创造力的关系中起到中介作用。

2.4 核心自我评价的分解及其在教育水平与创造力之间关系起到的作用

核心自我评价是一个较为宽泛的概念,既被定义为一种人格特质,又被看作一种综合能力(黎建斌,聂衍刚,2010)。由于其定义的模糊性,上述影响机制的黑箱仍旧没有被完全揭开。一方面,核心自我评价是个体内在动机的外在表现(Chiang et al.,2014),而根据创造力成分理论(componential theory of creativity)(Amabile,1983,2011),内在动机塑造了个体的能力和人格,从而导致个体创造力的提升。另一方面,核心自我评价从概念发展的源头就可以分解成能力和人格两方面要素(Kammeyer-Mueller et al.,2009),其本质上是个体能力和人格交互作用之后的表现(Chamorro-Premuzic & Furnham,2004)。因此,从内在动机视角,本研究将核心自我评价分解为能力和人格两个要素。

虽然创造力互动理论认为个体的创造力是其特征(能力和人格等)与环境交互作用的结果(Woodman et al.,1993),但是人格心理学的交互视角却提出具有高度认知能力的个体可以选择和改变自身所处的环境,而非受制于环境的约束(Endler & Magnusson,1976)。该视角将创造力从人与环境互动延伸至个体内部创造力要素的互动,并且以往研究也支持了能力与人格互动的观点(e.g.Chamorro-Premuzic,Furnham,& Moutafi,2004;Hirsh,Morisano,& Peterson,2008)。因此,通过整合组织中创造力的互动理论、创造力成分理论以及能力与人格互动的观点,我们认为员工创造力是其基于知识的认知能力和人格交互作用的结果(Chamorro-Premuzic & Furnham,2014;Woodman et al.,1993)。因此,我们提出新生代农民工核心自我评价包括其知识整合能力和创造性人格两部分,并且其中真正在教育水平与创造力之间关系起到中介作用的是知识整合能力,而创造性人格则对知识整合能力的中介效应起到调节作用。

Smith等(2005)提出知识整合是获取相关信息并加以整理、吸收和运用从而获得新知识的能力,而受教育程度是个体知识整合能力的一个重要影响因素。一方面,教育提供了异质性的新知识,能帮助人们改变对陈旧知识的理解,改善思维定式(张钢,吕洁,2012)。另一方面,教育将通过改进认知加工和解决问题的能力而影响知识整合(Collins & Smith,2006)。因此,教育水平较高的员工更可能寻求新思想、发现新变化,促进观点的交换及新知识的形成(Phelps,Heidl,& Wadhwa,2012),从而提高创造力。因此,提出假设2:

假设3:知识整合能力在教育水平与创造力之间的关系中起到中介作用。

创造性人格是一系列与创造力有关的特质的组合(Gino & Ariely,2012),其重要特征之一是接受新奇事物的程度(Zhou & George,2001)。因此具有创造性人格的个体往往具有原创力、想象力、好奇心,同时能独立思考并产生新的观点(Shalley et al.,2004)。当个体拥有高水平创造性人格特质时,丰富多元的想法将有利于个体扩展知识整合的视野和维度,为知识整合提供更多可能性。另外,创造性人格有助于个体积极主动争取工作的自主性和内在动机,缓解了外在工作条件对于知识整合过程的束缚(Tse,To,& Chiu,2018)。因此,创造性人格与知识整合能力的交互作用正向预测创造力,当个体具有创造性人格时,知识整合能力与创造力的关系越明显。

假设4:新生代农民工知识整合能力与创造性人格的交互作用正向预测其创造力。

假设5:创造性人格调节了知识整合能力在教育水平与创造力之间起到的中介作用。

为了更清晰的表达研究思路,总结之后的整体研究框架如图1:

图1整体研究框架

3 研究1:新生代农民工教育水平对其创造力的影响机制

3.1 研究方法

3.1.1 研究被试

本研究被试来自江苏、山东和福建等省,通过发放问卷的方式对新生代农民工进行调查。采用一对一现场填写的方法搜集数据,对农民工不理解的问题加以说明,以确保回收率和有效率。共发放481份问卷,剔除多项选择、漏填、连续相同和明显规律作答等无效问卷,共获得有效问卷421份,有效回收率为87.53%。

3.1.2 研究工具

教育水平 采用自我评价,1=小学及以下;2=初中;3=高中(中专/职高);4=大专及以上。

员工创造力 采用Farmer,Tierney和Kung-Mcintyre(2003)开发的员工创造力量表,共4个题项,采用李克特5点计分。示例题项如:“我会寻找新方法或途径去解决问题”。本研究中该量表的信度系数为0.82。

领导创造力期望 改编自Carmeli和Schaubroeck(2007)的领导创造力期望量表,共4个题项,采用李克特5点计分。示例题项如:“我的领导认为创造力对我来说很重要”。本研究中该量表的信度系数为0.77。

组织创造力支持 采用Zhou和George(2001)开发的组织创造力支持量表,共4个题项,采用李克特5点计分。示例题项如:“在公司有创造力是被鼓励的”。本研究中该量表的信度系数为0.87。

工作创造力要求 采用Unsworth等(2005)开发的工作创造力要求量表,共5个题项,采用李克特5点计分。示例题项如:“我的工作要求我对改变工作方式有新的想法”。本研究中该量表的信度系数为0.84。

核心自我评价 采用Judge,Erez,Bono和Thoresen(2003)编制的量表,共12个题项,采用李克特5点计分。示例题项如:“我已取得生命中应有的成就”。本研究中该量表的信度系数为0.73。

共同方法偏差检验 首先,Harman单因素检验结果显示没有单一因素或占据大部分解释率的因素析出。其次,采用Amos 21.0检验模型的结构效度,由于核心自我评价的题项过多,采用平衡法进行打包处理。结果显示包含核心自我评价、领导创造力期望、工作创造力要求、组织创造力支持和员工创造力的五因素模型拟合良好,指标为χ2(220)=620.81,χ2/df=2.82,RMSEA=0.07,CFI=0.90,IFI=0.90,显著优于其他备选模型。因此,共同方法偏差没有造成显著影响。

3.2 数据分析及研究结果

3.2.1 描述统计

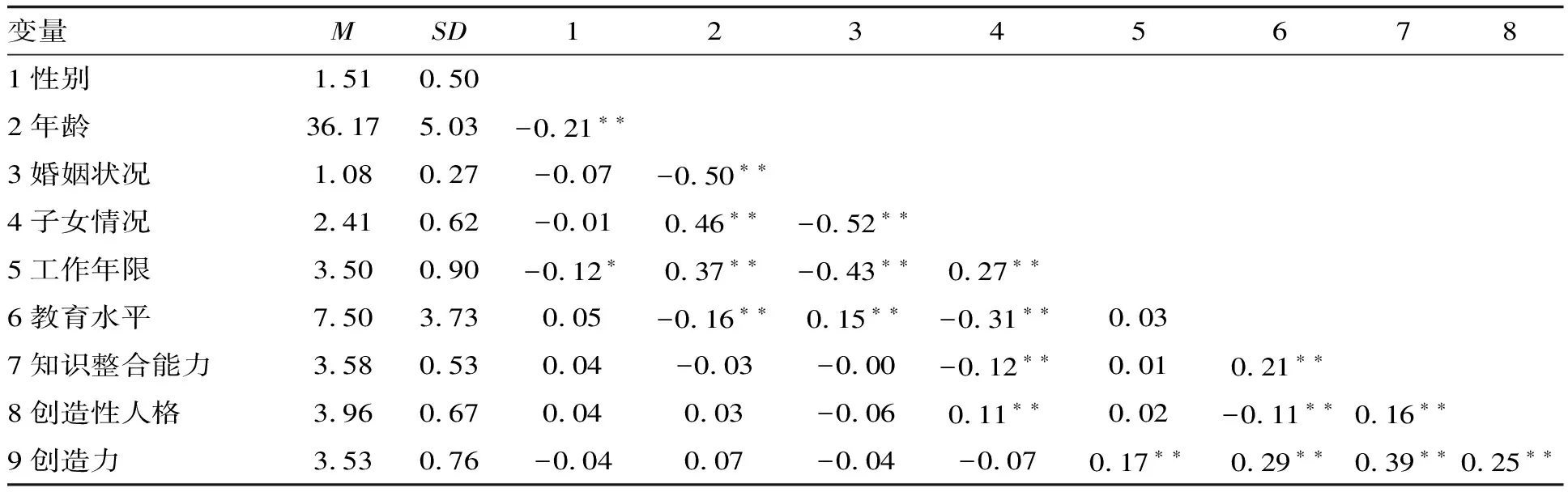

从表1可以看出,新生代农民工教育水平与创造力(r=0.22,p<0.01)存在着显著的正相关,初步验证了假设1。另外,教育水平与核心自我评价(r=0.21,p<0.01)显著正相关,且核心自我评价与创造力(r=0.32,p<0.01)显著正相关,初步验证了假设2。

表1 变量描述统计(N=421)

注:性别,1=男,2=女;婚姻状况,1=已婚,2=未婚、离异或丧偶;子女情况,0=无,1=有(独生),2=有(非独生);工作年限,1=不到1年,2=1~3年,3=3~5年,4=5年以上;*p<0.05,**p<0.01。

3.2.2 假设检验

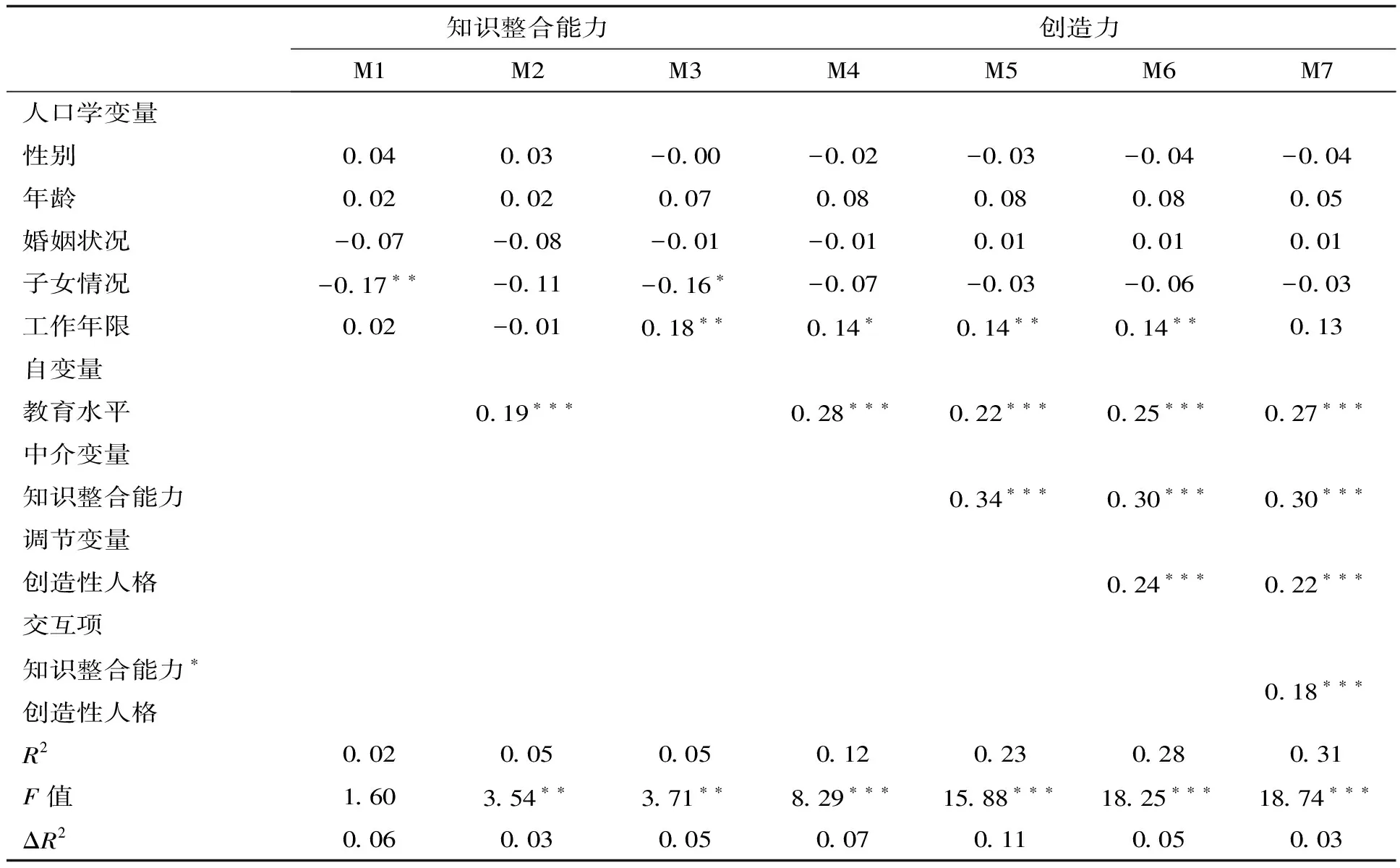

教育水平对创造力的影响 从表2可知,在控制了性别等5个人口学变量,以及领导创造力期望、组织创造力支持和工作创造力要求等3个影响创造力的外在因素之后,新生代农民工教育水平对其创造力的影响依然正向显著(M6,β=0.16,p<0.01),假设1得到支持。

核心自我评价的中介作用 根据Preacher和Hayes(2008)的建议,采用拔靴法(bootstrapping method)对核心自我评价的中介作用进行验证,结果显示中介效应显著不为0,其指标为:Effect size=0.02,SE=0.01,CI:[0.01,0.05]。因此,假设2得到支持。

4 研究2:新生代农民工教育水平对其创造力的影响:知识整合能力与创造性人格的作用

4.1 研究方法

4.1.1 研究被试

向河南、浙江和江苏等省的新生代农民工发放调查问卷,操作过程与研究一相同。共发放调查问卷482份,回收460份,回收率95.44%。剔除无效问卷后,剩下有效问卷382份,有效率83.04%。

表2 研究一回归分析(N=421)

注:人口学变量注释同表1;+p<0.10,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

4.1.2 研究工具

教育水平 采用被试受教育年限表示。

员工创造力 与研究一相同。本研究中该量表的信度系数为0.84。

知识整合能力 改编自史江涛(2007)的知识整合量表,共8个项目,采用李克特5点计分。示例题项如:“我能利用多个领域的权威知识形成新观点”。本研究中该量表的信度系数为0.81。

创造性人格 采用Gino和Ariely(2012)编制的量表,共5个项目,采用李克特5点计分。示例题项如:“我更喜欢能让我进行创造性思考的任务”。本研究中该量表的信度系数为0.88。

共同方法偏差检验 采用与研究一相同的步骤检验共同方法偏差。结果显示包含知识整合能力、创造性人格和员工创造力的三因素模型拟合良好,指标为χ2(101)=268.14,χ2/df=2.65,RMSEA=0.07,CFI=0.93,TLI=0.92,显著优于其他备选模型。

4.2 数据分析及研究结果

4.2.1 变量描述性统计

表3显示教育水平与创造力正相关(r=0.29,p<0.01),教育水平与知识整合能力正相关(r=0.21,p<0.01),知识整合能力与创造力正相关(r=0.39,p<0.01)。初步分析结果与假设1和假设3相符合。

4.2.2 假设检验

教育水平对创造力的影响 分析步骤与研究一相同。表4结果显示教育水平对创造力有显著正向影响(M4,β=0.28,p<0.001),假设1得到进一步支持。

知识整合能力的中介作用 同样,根据Preacher和Hayes(2008)的建议,采用拔靴法验证知识整合能力的中介作用,结果显示中介效应显著不为0,其指标为:Effect size=0.01,SE=0.00,CI:[0.01,0.02]。因此,假设3得到支持。

表3 变量描述统计(N=382)

注:性别:1=男,2=女;婚姻状况:1=已婚,2=未婚、离异或丧偶;子女情况:1=无,2=有,3=有(非独生);工作年限:1=不到1年,2=1~3年,3=3~5年,4=5年以上;*p<0.05,**p<0.01。

表4 研究二回归分析(N=382)

注:人口学变量注释同表3;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。

创造性人格的调节作用 表4中的模型7显示,知识整合能力与创造性人格之间的交互作用对创造力会产生显著的正向影响(β=0.18,p<0.001)。为详细说明知识整合能力与创造性人格的互动关系,以变量高于和低于平均数一个标准差绘制交互作用图。如图2所示,在高创造性人格情况下,知识整合能力可以有效地预测创造力(β=0.65,p<0.001),而在低创造性人格情况下,知识整合能力和创造力之间的关系则较弱(β=0.21,p>0.05),两者之间差异显著(t=4.84,p<0.001)。因此,假设4得到支持。

图2创造性人格对知识整合能力与创造力之间关系的调节效应

有调节的中介作用检验 采用PROCESS插件检验假设5,结果显示当创造性人格水平高时,知识整合能力的中介效应显著,Effect size=0.02,SE=0.01,95%CI:[0.01,0.04],而创造性人格处于低水平时,该中介效应变得不显著,Effect size=0.01,SE=0.00,95%CI:[-0.00,0.01]。假设5得到验证。

5 研究结果与讨论

研究结果显示新生代农民工教育水平正向影响创造力,核心自我评价在其中起到中介作用。该结果验证了近来关于核心自我评价对于创造力的影响,Chiang等(2014)和Zhang等(2014)都从内在动机视角探索了核心自我评价对员工创造力的促进作用,与本研究结果保持一致。进一步将核心自我评价分解为能力和人格两部分,其中知识整合能力在教育水平与创造力之间起到中介作用,创造性人格对该中介效应起到调节作用。该结果印证了个体能力和人格的互动能够影响其创造力,创造性人格对知识整合能力与创造力之间关系的调节作用支持了该观点。最后,本研究验证了外在动机对于创造力的影响,领导创造力期望、组织创造力支持和工作创造力要求等外在动机因素对于创造力的显著影响为该观点提供了支持。

本研究的主要理论贡献如下:首先,本研究通过整合创造力互动理论、创造力成分理论以及能力与人格互动的观点,为个体创造力的形成提供了新的视角。本研究继承和发展了Woodman等(1993)关于创造力的互动理论,将创造力从人与环境互动延伸至个体内部创造力构成要素的互动。创造力成分理论(Amabile,1983,2011)认为影响创造力的能力和人格两个要素其作用是相互独立的,本研究重新审视了创造力构成要素之间的关系,提出创造力构成要素对于创造力不仅存在直接的影响,从创造力互动理论以及能力和人格互动的角度出发(Chamorro-Premuzic & Furnham,2004),两者之间的互动效应也是促进创造力的重要因素。其次,本研究引入互动视角,为创造力成分理论提供了有益补充。创造力成分理论认为,构成创造力的能力、人格和内在动机三个要素之间的关系为:内在动机塑造了个体的能力和人格,从而提升个体创造力(Amabile,1983)。本研究通过两个子研究在验证了该观点的基础上,提出内在动机不仅塑造了个体的能力和人格,更促成了能力和人格之间的交互作用。最后,本研究探索了内外在动机之间的关系及其对于创造力所产生影响的可能性,拓展了创造力成分理论关于任务动机对于创造力影响的理论界定。创造力成分理论认为,内在动机而非外在动机是促进创造力的关键因素(Amabile,1983;Chiang et al.,2014)。而本研究认为,外在动机对于创造力并非没有影响,两者之间的关系可能是外在动机需要通过内在动机影响创造力。

本研究的管理实践启示在于:(1)企业应该关注新生代农民工创造力问题。随着新生代农民工逐渐在企业组织中占据重要位置,其创造力问题在企业实践中应该引起重视。(2)组织应大力开展针对新生代农民工的职业技术培训。新生代农民工创造力受教育水平的制约程度要大于其他员工,因此提高他们的教育水平成为提升创造力的重要手段。(3)对具有创造性人格的新生代农民工进行分类管理,建立专门的培养机制。挑选出具有创造性人格的新生代农民工进行重点培养,能够为企业带来事半功倍的效果。

本研究的不足和展望主要为以下两点:(1)共同方法偏差。由于新生代农民工样本的特点,研究采用了自我报告以及横截面研究的方法,导致潜在的共同方法偏差问题。未来研究可以考虑以企业为单位,对新生代农民工实施纵向配对研究。(2)控制变量的不足。虽然本研究对影响创造力的典型外在因素加以控制,但影响创造力的外在因素纷繁复杂,后续研究还需更为全面地控制外在因素对创造力的作用。