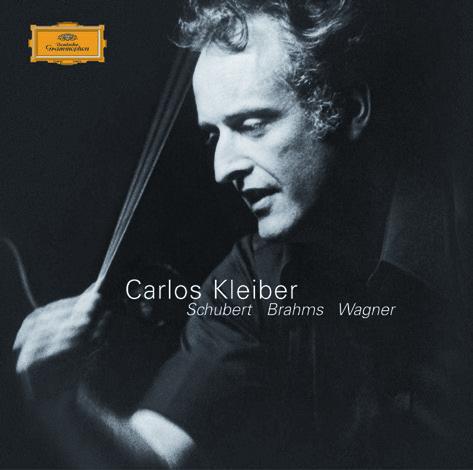

卡洛斯·克莱伯:澄湖之波

梦乡

因为一张惊世骇俗的“贝多芬”,世界记住了卡洛斯·克莱伯;凭借一张闻所未闻的“舒伯特”,我认识了卡洛斯·克莱伯。一直以来,我都不知道自己究竟应该恨他还是爱他,因为如果我选择他,这将意味着我必须为了他的风格而与其他所有的指挥大师“分道扬镳”;而如果我真的迷上他,他那屈指可数的几套录音遗产永远都满足不了我的欲望。但我终究还是爱上了他,爱得直到梦里都有他的位置。记得初涉古典音乐时,我还对一位国内知名音乐评论家的嗜好感到无法理解——他疯狂地迷恋一位女高音,以至于她的唱片几乎不分青红皂白地见了就买。直到我成为了克莱伯的乐迷,一个做梦都想见到他,却永远只能想象他的年轻人,我才明白了那位乐评家的爱究竟是为了什么。

世上没有人愿意被矛盾纠缠,因为矛盾意味着麻烦,甚至很可能就是一场悲剧。但不幸的是,克莱伯的一生似乎都可以用“矛盾”这个词来概括:他出生于柏林,却成长于阿根廷;他拥有德国人的姓氏,却搭配了一个西班牙人的名字;他指挥过的大多数是德国的乐团,却被界定为奥地利指挥大师;他晚年才得到与柏林爱乐首度合作的机会,却把所有的管弦乐录音都留在了维也纳的金色大厅里;他一生指挥过四百场歌剧,却只指挥过八十九场音乐会;他活了七十四岁,却只留下九套正式的录音……他嚴谨又苛刻,一部久已荒废的歌剧必须完整彩排十七遍,一部威尔第的名作理解起来甚至要参考莎士比亚的诗词。他敏感又脆弱,为了首席大提琴家的一句漫不经心的言语,他甚至放弃了与米凯兰杰利合作的机会,片刻之后便登上了去慕尼黑的班机。不了解他的人几乎可以断言他是个古怪的病人,但凡是与他合作过的人却都对他的人品与造诣佩服得五体投地。

卡洛斯·克莱伯的艺术就像他的人一样,有着自相矛盾的双重个性。他有一位身为大指挥家的德国父亲,却有一个斯洛文尼亚出生的美国母亲,这让他的音乐异乎寻常得既有德国人的刚健与豪迈,又有美国人的浪漫与柔情。我还记得自己初次接触他作品时的印象,那是一种在强烈的对比中激情澎湃的音乐,它们可以瞬间快得让人气喘吁吁,也可以忽然慢得让人屏气凝神;它们可以在高潮时拥有近乎疯狂令人心悸的力度,也可以在高潮过后立刻跌落到细若游丝喃喃自语的地步。听惯了它们的人可能会为卡洛斯·克莱伯的收放自如拍案叫绝,但初次欣赏它们的我似乎难免对这些大起大落的夸张变化心存不适。那时候的我从未亲眼见过他指挥时的模样,我只能天马行空地想象,能够创造出这种翻江倒海般旋律的,究竟会是一种什么样的人格?或许我永远也猜不透,因为我从没有成为他那样的人。只有当你坐在他的面前,亲眼见证过他的指挥棒从那头雪白的乱发前划过的瞬间,你才有可能在震撼之余理解他的人生。

有人说,克莱伯总会赋予作品全新的内涵,他会让你觉得你从前好像从未听过这部作品,甚至会进而认为只有他的版本才是最接近真实的。但这其实是一种假象,正是他伟大的技艺改变了你的品位。的确,克莱伯独树一帜的指挥风格似乎永远是难以被人复制的。不客气地说,我甚至很难确定他究竟是在理解音乐还是在“曲解”音乐。如果他只是一个庸才,人们完全可以用后者的态度来评判他。但他不是,只有他最明白你在听惯了千篇一律的版本之后,你的耳朵真正期待的是什么。从来没有人像他那样指挥贝多芬和舒伯特,他的贝多芬急迫得像是激战中冲杀在前线的斗士,而他的舒伯特则悲壮得像是风雨中走向末路的英雄。但他最伟大的还是那首勃拉姆斯的“悲歌”(勃拉姆斯《第四交响曲》),那种本应存在于迟暮之年的个人情怀,被他演释得如同一个民族的命运或是一个国家的兴衰。只要聆听过一次他的版本,当你面对另一部他所诠释的作品时,你闭着眼睛就能说出他的名字。然后你会完全沉浸到那些音乐中去,你的心随着音乐里强烈的戏剧性起起伏伏,直到浮想联翩,被它们所征服。我甚至要由衷地感谢他,因为他几乎成了我的“音乐救星”,某些被我厌倦的作品正是在他的手下重新赢得我的青睐的。没有他的诠释,我这个难以理解勃拉姆斯的“门外汉”几乎永远不会三百六十度地改变态度,从《第四交响曲》开始对这位精雕细刻的“大胡子”情有独钟。

人们很爱用“酒神派”与“阿波罗派”界定一位指挥家的风格,但这样的概念在卡洛斯·克莱伯的身上似乎是不适用的,因为他既有托斯卡尼尼的理性,又有富特文格勒的感性。如果拿他和卡拉扬做个比较,也许我们可以说卡拉扬是理智的热情,而他却是热情的理智。他能让冗长复杂的乐章变得抑扬顿挫,使其听起来轻松得像是一支民谣小曲。但它们从未因此而显得轻浮,因为他只会适度夸张那些需要被强调的部分,而其中的弹性和分寸却始终被他牢牢把握着,这或许就是那种假象产生的原因。他刻意颠覆每一部自己指挥的作品,用原产地之外的情感表达德奥精神,以此为它们灌注全新的灵魂。但他这样做却又并非有意而为,那是他不由自主的选择,因为他就是这样理解它们的。他也想让听众们具备他的慧眼,用他的心灵去和名作共舞。只有当你听过他的作品后,你才会依稀猜到他眼中的世界究竟是怎样一幅色彩斑斓的景象。但你永远也无法拥有这些,因为这世上永远只会有一个梵高,克莱伯也一样。

舞台上下的克莱伯是相同的,但也是不同的。舞台上的克莱伯可以挥洒自如得像是统领千军万马的将军,指挥棒尖的轻轻一点就可以激起一片惊雷般的巨响。但舞台下的指挥家却平易近人得一点架子都没有,他单纯而略显羞涩,脸上永远挂着孩子般天真的笑容。有位外国评论家甚至这样讽刺他,说他走上指挥台时的样子就像是来认错的。或许是他的音乐让他看上去显得强大,但也是音乐最适合遮掩他的脆弱。熟悉他的人都知道,他是一个极度完美主义的男人,但在他引领乐手们排练作品的时候,他最常做的却并不是命令他的士兵们。甚至在对人们不厌其烦地解释自己的乐思时,他还是会不时羞涩地微笑起来,乐手们紧跟着也笑了起来,就像是聆听他分享的某个有趣的故事。他的友人回忆道,有一次他在斯卡拉歌剧院指挥著名的《玫瑰骑士》,乐队在表达一首著名圆舞曲中的某种细微差别时不尽如人意。他没有像有些强势的指挥家那样破口大骂,而是十分懊恼地说道:“我的父亲总是告诉我,‘你干什么都行,就是别指挥圆舞曲,那是世界上最难指挥的。很不幸,我没听他老人家的忠告。”乐队由此而觉得很过意不去,便加倍努力,后来将一些高难度的乐段演奏得美妙无比。

这就是他的人情味,好像同他工作的任何人与他都是天生平等的兄弟,只不过是音乐的需要才让他们彼此的身份稍显不同而已。而他的乐手们也永远是全情投入的,尽管他们每每被他调动到忘乎所以的境地,尽管在旁人看来与他合作实在是辛苦之极,但无论在哪一次音乐会的录像里,我都能从他们脸上看到兴高采烈的表情,似乎只有克莱伯能让他们从没精打采的程式化工作中解脱出来。也许在他的乐迷们心中,他是一个至高无上的神名,毕竟再没有任何一个人能够让年长于他的“指挥帝王”卡拉扬钦佩不已,同样不会有第二个人能够凭借如此之少的录音,被BBC的网友们一致推举为二十世纪最伟大的指挥家。但克莱伯并不是神,他只是一个时时刻刻都信心不足的凡人,因为卡拉扬永远不会像他那样,不止一次地对自己的朋友们说出那句不可思议的疑问:“我干嘛要去当一个指挥?”这是在问他自己,还是在问他身旁的世界?如果他问的是我们,我们一定会坚定地告诉他,因为你是一个爱乐人,一个具有神性的爱乐人,只有当一个人用一颗平凡的心去面对神圣无比的音乐,他才能凭借它们的魅力而获得天下人的喝彩。

在世上浩如烟海的大师当中,一个指挥家的舞台形象从来没有一个固定的版本。有的人喜爱居高临下,有的人却偏爱举重若轻。在克莱伯之前,我曾经崇拜过卡拉扬,也曾经热爱过伯姆。如果说卡拉扬属于前者,那么伯姆则必定是后者。如果说卡拉扬总爱紧闭双眼紧锁眉头,把自己的双手上下翻转得如同在演释一套威力无比的拳术,那么伯姆却总是表情严肃若无其事,把手中的指挥棒微微颤动得就像在戏园子里票友们拍着大腿轻声哼唱的手。但克莱伯既不属于前者,也不属于后者。他的指挥和他的音乐风格一样夸张之极,就像是在指挥台上舞蹈。就像听他的音乐一样,最初的我同样对他的指挥风格惊讶不已。说句实在话,我真的担心小小的指挥台会因为他的用力过猛而垮塌下来。但只要我结合音乐的旋律目不转睛地注视他的动作,我便渐渐地明白了他的用意,他其实是在用自己的肢体语言诠释作品,或是帮助乐手理解他的意图,或是帮助我们理解作曲家的心境。

或许对于别的指挥家来说,他们是在用自己的威严与理智工作;但对于克莱伯而言,他却是在用自己的生命与意志奋斗。你可以在初识他的音乐时对他抱有成见,但你永远无法在看过他的指挥之后固守自己的偏见。你只能敬佩他,因为即便你听得再入迷,你也无法像他那样彻底融化在音乐的旋律里。曾经在某个深夜里,我拿着手机从头到尾欣赏完了他与阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团合作的贝多芬《第七交响曲》的现场音乐会。看着看着,我的眼眶不由得湿润了。我只记得在乐手们如痴如狂排山倒海般的弓弦深处,一位老人正像一个小伙子一样旁若无人地前俯后仰。汗水湿透了他的面颊,动作掀乱了他的银发,但他还在浑然不觉地微笑着,口里自信地打着音乐的节拍。他的手时而像利剑一样疯狂地劈砍下去,时而像拥抱情人一样紧紧地蜷缩在胸前。他就像一个歌剧演员那样,把原本抽象的音符化作舞台上无言的诗篇。我感觉我的心在震颤着,仿佛我见到的不是克莱伯,而是那个音乐巨人贝多芬。

就在那一瞬间,我心里突然掠过了一丝怜爱的痛楚,我真的心疼他了。历史上指挥过贝多芬的人比比皆是,但又有谁比得上眼前这位忘我工作的老人?“生命不息,艺术不止”,这就是克莱伯令人折服的敬业精神。那些和他生活在同一个时代的爱好者们有多么幸福,因为他们拥有克莱伯,拥有这样一个愿意为艺术耗尽自己最后一点气力的大师。当一曲结束时,气喘吁吁的他已经累得拿不住自己的指挥棒,观众席里却瞬间迸发出疯狂的喝彩和雷鸣般的掌声。谁能料想得到,这里上演的竟会是被人们品味过无数遍的贝多芬?当一个天才遇上另一个天才,奇迹没有理由不就此诞生!放下手中的手机,我终于认同了卡拉扬的赞美。卡拉扬是对的,他不如克莱伯,他只是一个“曾经沧海难为水”的帝王,而克莱伯却是一位“为伊消得人憔悴”的圣人。

倘若评选一位史上留下录音最少的指挥大师,克莱伯很可能会拔得头筹。从前我以为这个位置应当属于富特文格勒或是伯姆,因为他们终其一生都只偏爱德奥作品,甚至由于自身对犹太人的偏见,门德尔松和马勒的名字始终未曾出现在他们的作品名单中。但克莱伯打破了这个记录,他只留下了九套正式录音,它们几乎全都诞生于1970至1980年之间的那十年里,其中只有一张协奏曲唱片、三张交响乐唱片,其余的半壁江山全让给了他钟爱的歌剧。或许他永远只奉行“宁缺毋滥”的原则,就像他最善于诠释的勃拉姆斯。他一生不断淘汰自己的作品,留下的音乐遗产少得可怜。这样的例子在音乐家里并不是唯一,布鲁克纳一生反复修改自己的交响曲,布列兹的作品甚至到了生命的终点才有了定稿。但那些饱经历练的作品最终都成了永恒的经典,就像克莱伯所留下的那些一样。

或许克莱伯是自己的时代里最勇敢的指挥家,因为他总是把有限的名额让给无数名家反复诠释的精品,它们不是深沉而有诗意,就是单纯而有活力,他的指挥总是能够让那些特点继续加深,以至于到了任何人都无以复加的境地。但他真的只给了它们十年的生命,这十年浓缩了他七十多岁的一生。在外人看来,他人生中最后的十年几乎什么都没做,甚至没有人知道他是如何度过的。但凡热爱过他的人都不免发出这样的疑问:难道他不知道自己的作品从诞生的那天起就占据着各种排行榜的头把交椅吗?他完全有时间将它们的总数再扩大一点,就算满足一下乐迷们的期待也未尝不可,可他为什么没有这么做?没有人知道答案,如果一定要他自己解釋,他只愿意轻描淡写地承认,那就是他与生俱来的“惰性”。

许多人都愿意相信卡拉扬口中的那段趣闻。据说克莱伯家有个大冰柜,每当冰柜里的食物减少到一定程度,他便会对自己说:“也许我该去开一场音乐会了。”似乎他对音乐的热忱只是建立在活命的基础上的,但请别忘了他在那十年里所做的,或许任何一个指挥家指挥过的歌剧都不及他排练的次数多。人们只是不明白,他究竟为什么会在巅峰时告别舞台,之后再也不愿回来。但我想我知道答案,或许他只是觉得他还没把那些从未指挥过的作品思考到完美的地步,或许他认为完美的就无需变成现实,因为任何现实都是不完美的,就像他在灵魂深处对自己的定义一样。所以他情愿把余生留在斯洛文尼亚那个孤独又安详的小山村里,那里没有属于人类的声音,只有属于自然的声音。“此时无声胜有声”,或许这就是一个老人最后的追求。

也许我应该承认,我从未像热爱克莱伯那样热爱过任何一个艺术家。我的确热爱音乐,但我曾经热爱的音乐都是那种温婉可爱的类型。我也的确热爱生活,因为我诞生的时代终究没有经历过太多波折与起伏。但克莱伯经历过,他的幼年正处于“二战”的阴影中,这让他无论如何也回不到他祖国的怀抱。他有一个声名显赫却又独断专行的父亲,这让他的音乐道路过早地蒙上了一层难以揭去的阴影。或许这就是克莱伯悲剧性格的由来,也是他偏爱悲剧色彩的原因。他所指挥的为数不多的交响名作几乎都是经典的悲剧,其中有贝多芬的“命运”,有舒伯特的“未完成”,也有勃拉姆斯那首缘自希腊悲剧的《第四交响曲》。原本终其一生都偏爱美满幸福的我因为他而认识了“悲剧”,因为喜爱他而去阅读“悲剧”。当我渐渐在悲剧中理解他的时候,我终于发现悲剧原来这么美丽,那是艺术天才对自己灵魂的素描,也是他的灵魂对自我解放的呼唤。读懂悲剧的人不会怯懦,而刻画悲剧的人必然坚强。

或许我就是在这种令人惋惜的魅力中开始崇拜克莱伯的。从那时起,我才知道世上崇拜他的人远不止我一个。无数知名的乐团争相聘请过他,但他毫不动心。无数辛苦得来的金钱被我花在了购买他的唱片上,但我毫不后悔。只要欣赏到自以为适合他诠释的作品,我总会在心里一遍遍地想象,如果它们由他来指挥,该是一番怎样的滋味。那时候的我仿佛不再是自己,似乎已经附上了他的灵魂。一首勃拉姆斯的“悲歌”我一口气听了几十遍,听到洗澡时能够哼唱着,吃饭时能够默诵着,但我还是不厌倦,似乎那首曲子里就有我生活中所有已知或未知的悲欢离合。

可惜,我從未看过克莱伯的传记,它是用德文写成的,并且只被翻译成了日语。能看懂这两种语言的人真有福气,因为他们可以纵观他的一生,而我只有他零星的侧影。但侧影何尝不够呢?那些最善于投机钻营的唱片商们,又何尝不是把他一生中所有的点滴遗产视若珍宝呢?他所灌制的每套录音,所指挥的每部歌剧,甚至所举行的每场演出都被人们悉数做成了高品位的发烧唱片,即便是曾经被人们誉为“最后的浪漫主义者”的霍洛维茨,似乎都没有受到过如此的礼遇。现在我也加入了购买这些唱片的行列,我们都是幸福的,因为我们拥有过他;而他也是幸福的,即便在他隐居的岁月,那些散发着胶香的黑胶唱片里,依旧会飘出他的心声。或许我们都有资格为他写点什么,不在乎我们从未读懂天才,而无愧于我们从未忘记过天才。

每当我在网上翻看克莱伯的照片时,我总会禁不住问自己:他的年龄究竟有多大?任何人都可以知道他真实的岁数,但或许没有几个人能猜透他心灵的年龄。就像人们在他的照片中看到的,照片上的他永远展示着少女般柔和的姿势,显露着异想天开的表情或是天真无邪的微笑,似乎他的年龄已经永远定格在了孩童时代,这也许就是人们总称他为“小克莱伯”的原因。或许他的心灵就是一泓清澈的湖水,湖面下所有的鱼儿都能轻易地被一览无遗,因为他从不知道如何虚假地隐藏自己的心思。每当一个美妙的音符像石子一样投进这片碧波之中,激起的涟漪都会久久不愿散去,因为他从不愿遗漏音乐中任何动人的细节。

每个时代都会诞生一位激情四射的天才,就像今天的杜达梅尔一样,二十世纪末的舞台属于克莱伯。但和今天的幸运儿不同,他如果没有音乐,可能根本没法像一个正常人一样生存在人间,就像那部描述他人生的纪录片的题目所说,“我迷失在了世界里”(I am lost to the world),这很有可能就是他的宿命。幸运的是,他选对了道路,他违背了父亲的意愿,却成就了一段传奇。如果他不走这条路,他可能连一个失败的凡人都做不成。但他走了这条路,成为了一座不朽的丰碑。

——访女指挥家、作曲家朱婕