脊柱单椎体病变158 例影像学分析

王筱璇 马晓文 张玉婷 贺雁 李海燕

西安交通大学附属红会医院1磁共振室,2 CT 室(西安710054)

脊柱单椎体病变种类繁多,任何发生于骨骼的病变均可见于脊柱,因常缺乏特异影像学表现,术前误诊率较高。本文通过回顾分析158 例病理明确诊断的脊柱单椎体病变的临床及影像资料,旨在提高对该类病变的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集本院2011年1月至2018年1月脊柱单椎体病变158 例,其中男87 例,女71 例,发病年龄5~76 岁,平均(46.3 ± 7.2)岁。良性骨肿瘤13 例,良性肿瘤样病变11 例,中间型骨肿瘤21 例,中间型肿瘤样病变4 例,恶性骨肿瘤76 例,感染性病变33 例。肿瘤及肿瘤样病变表现为局部疼痛,部分伴肢体麻木不适、行走不稳;感染性病变除局部症状外,伴随发热、乏力、盗汗等全身症状。所有病例均由临床及手术病理证实。

1.2 仪器和方法所有患者均行DR 脊柱正侧位片。CT 采用Philips 64 排多层螺旋CT 扫描仪,管电压120 kV,管电流150~350 mA(采用自动毫安控制),视野180 mm × 180 mm,扫描层厚2 mm ×128 层,矩阵512 × 512,常规轴位扫描后进行薄层重组,数据上传至后处理工作站进行多平面重组,采用骨窗及软组织窗观察。

MRI 采用SIEMENS AG,Germany MAGNETOM Verio 3.0T 进行扫描,采用快速自旋回波序列,行常规T1WI、T2WI 及T2压脂序列(STIR 序列)成像,常规扫描矢状位、横断位,部分加扫冠状位。采用脊柱线圈,仰卧位头先进,检查部位对准线圈中心。层厚3 ~5 mm,FOV 300 ~500 mm,矩阵512×512。

1.3 纳入及排除标准(1)临床资料详细;(2)影像资料(DR、CT、MRI)完整,诊断考虑脊柱单椎体病变,同时有病理证实者;(3)全脊柱MR 成像、全身骨扫描(ECT)或正电子发射计算机断层显像(PET-CT)及临床随访6 个月~1年以上排除脊柱其他椎体病变者;(4)排除原部位病变复发者。

1.4 图像分析分析内容主要包括骨质破坏形式、病变内密度及信号特点、病灶边界、有无软组织肿块、硬化边及骨膜反应、椎间盘有无受累等。分别按肿瘤及肿瘤样病变与感染性病变及不同性质肿瘤进行对比分析。分别由2 位高年资影像科及病理科医生采用双盲法回顾分析影像及病理资料。对病变类型作出判断,诊断不一致时,以讨论结果为准。

1.5 统计学方法采用SPSS 19.0 软件进行数据分析,率的比较采用χ2检验;理论频数T<1 时,采用Fisher 确切概率法;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

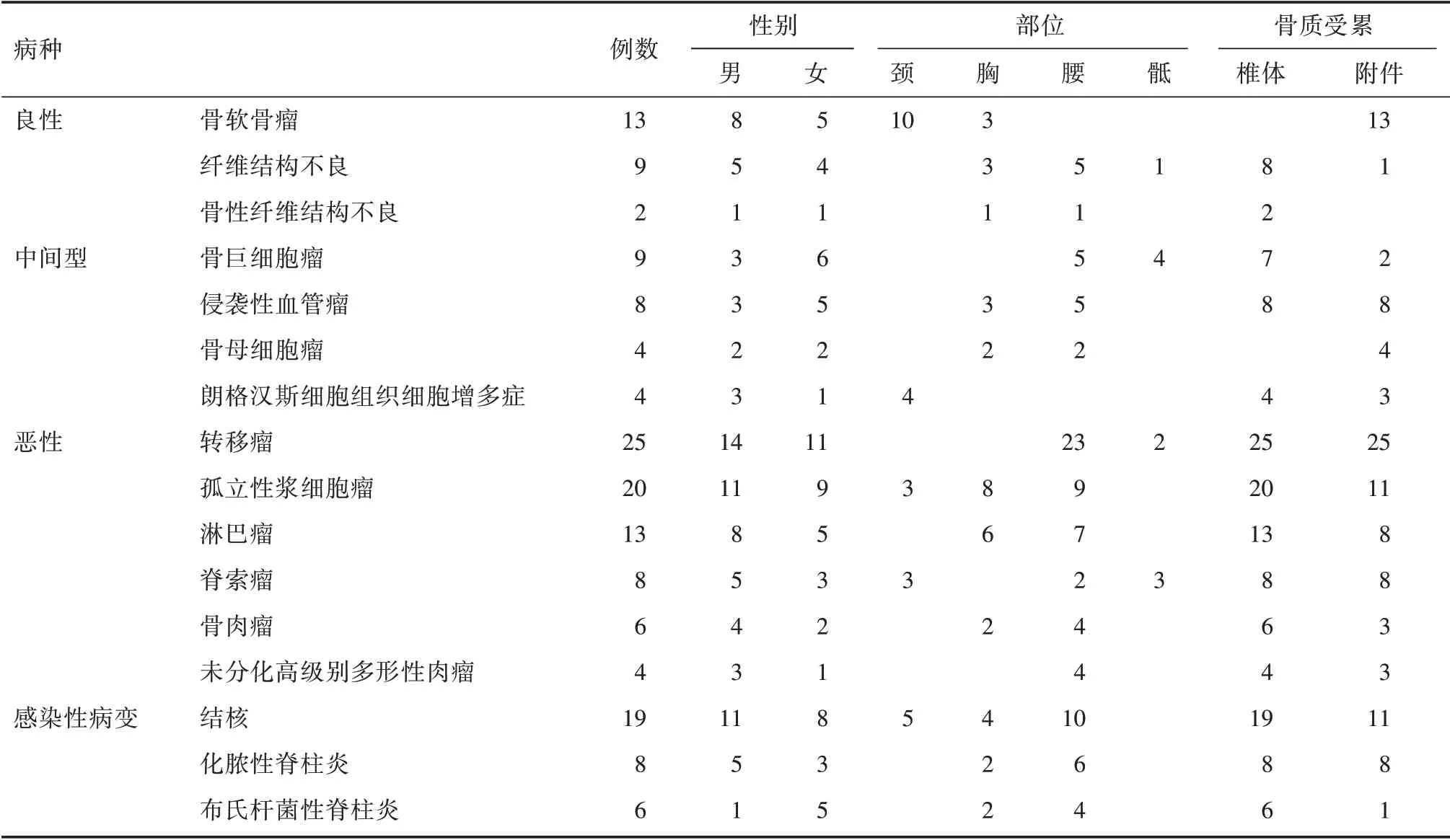

2.1 脊柱单椎体病变总体分布本组158 例中,肿瘤及肿瘤样病变125 例,感染性病变33 例。其中原发骨肿瘤及肿瘤样病变100 例,转移瘤25例。良性骨肿瘤13 例,占8.23%,良性肿瘤样病变11 例,占6.96%;中间型骨肿瘤21 例,占13.29%,中间型肿瘤样病变4 例,占2.53%;恶性骨肿瘤76 例,占48.10%;感染性病变33 例,占20.89%。

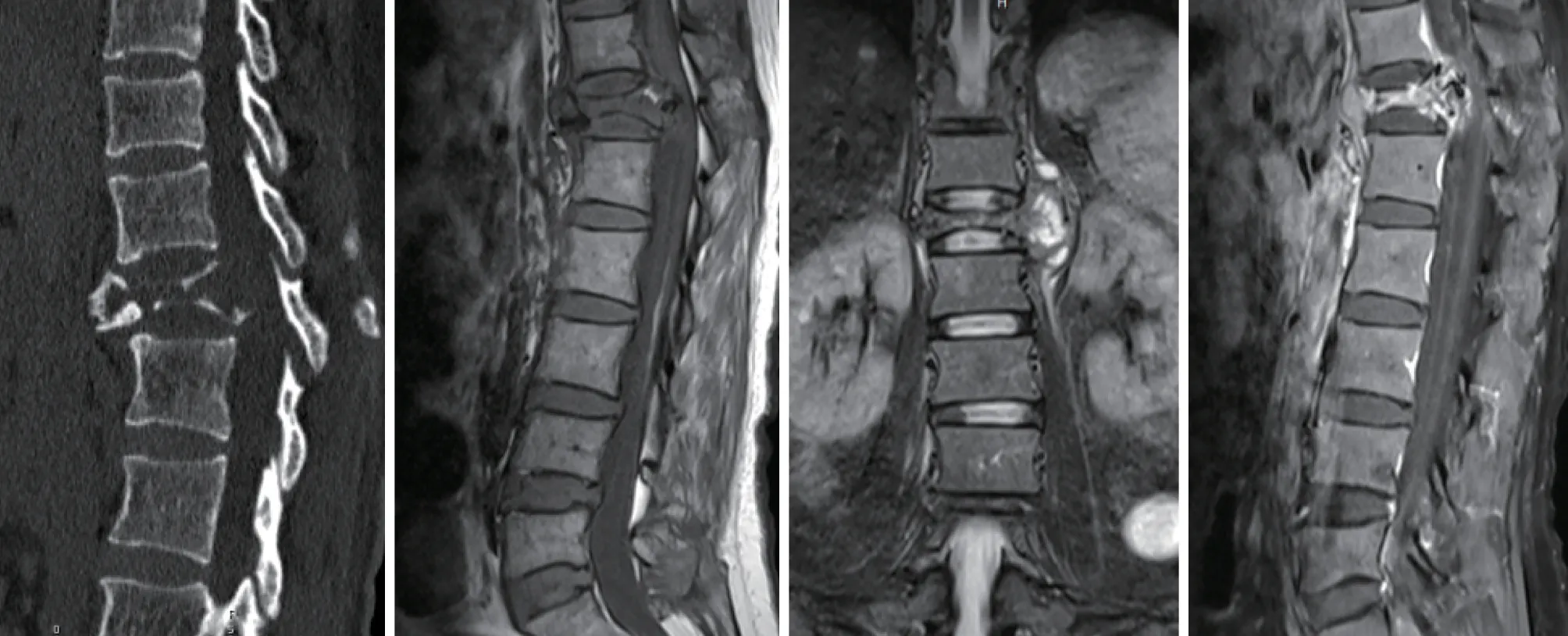

良性骨肿瘤以骨软骨瘤最常见,良性肿瘤样病变以纤维结构不良最常见;中间型骨肿瘤以骨巨细胞瘤最常见(图1),中间型肿瘤样病变以朗格汉斯细胞组织细胞增多症最常见(图2);恶性骨肿瘤以转移瘤、孤立性浆细胞瘤(图3)最常见;感染性病变以结核最常见。

2.2 具体病种类型及发生部位 见表1。

2.3 影像学表现

图1 女,42 岁,胸12 椎体骨巨细胞瘤Fig.1 Female,42 years old,giant cell tumor of thoracic 12

图2 女,3 岁,胸6 椎体朗格汉斯细胞组织细胞增多症Fig.2 Female,3 years old,langerhans cell histiocytosis of thoracic 6

图3 男,33 岁,腰2 椎体浆细胞骨髓瘤Fig.3 Male,33 years old,plasma cell myeloma of lumbar 2

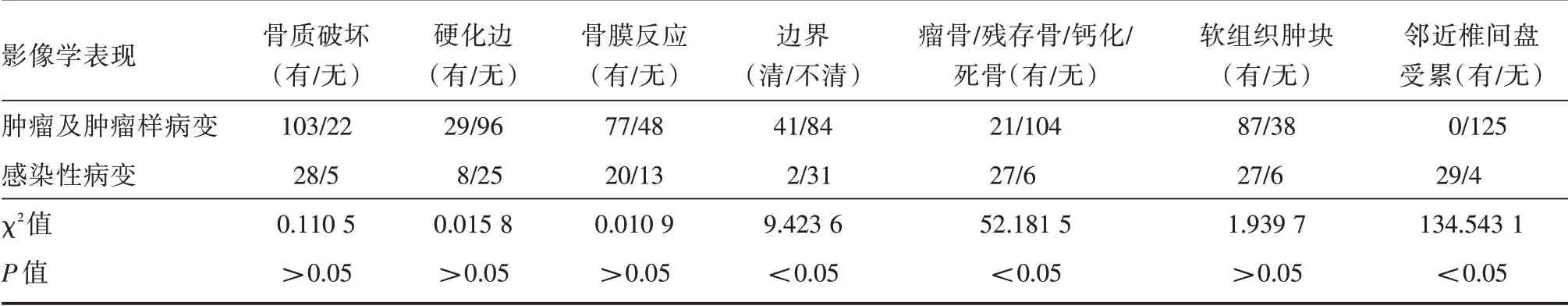

2.3.1 单椎体骨肿瘤及肿瘤样病变与感染性病变对比分析158 例单椎体病变的影像学表现,按肿瘤及肿瘤样病变、感染性病变分组进行比较见表2。两者病灶边界、病灶内瘤骨/残存骨/钙化/死骨及邻近椎间盘受累差异有统计学意义(P<0.05),而骨质破坏、硬化边、骨膜反应和软组织肿块差异无统计学意义(P>0.05)。

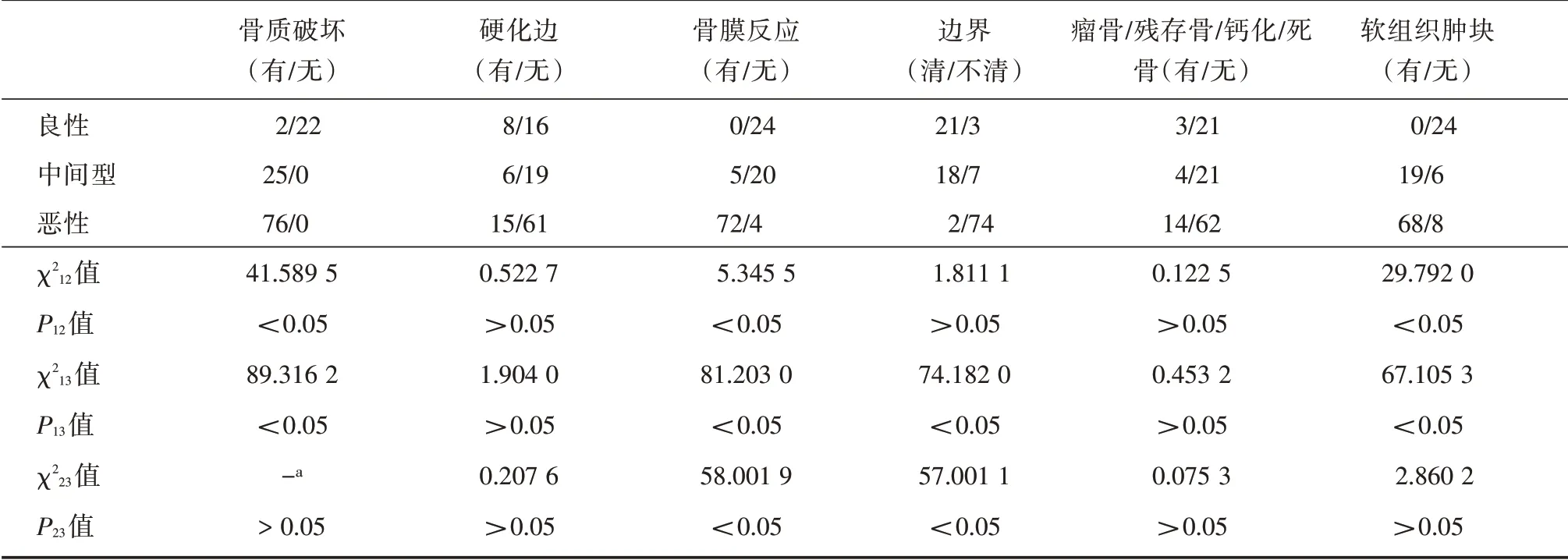

2.3.2 单椎体骨肿瘤及肿瘤样病变的良、恶性对比分析125 例单椎体骨肿瘤及肿瘤样病变的影像学表现,按良性、中间型、恶性分组进行比较见表3。良性与中间型相比,骨质破坏、骨膜反应和软组织肿块差异有统计学意义(P<0.05);良性与恶性相比,骨质破坏、骨膜反应、肿瘤边界和软组织肿块差异有统计学意义(P<0.05);中间型与恶性相比,骨膜反应和肿瘤边界差异有统计学意义(P<0.05);其余各项指标差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

3.1 单椎体病变的影像学表现归类无骨质破坏型:共27 例,包括良性骨肿瘤及肿瘤样病变和布氏杆菌性脊柱炎。又分为两种:一种表现为向骨外生长的骨性突起,此征象是骨软骨瘤的特征性影像学表现[1],本组13 例骨软骨瘤均发生于附件,表现为病灶与母骨“皮相连、髓相通”,MR 可清晰显示病灶表面软骨帽的形态和信号特点,增强扫

描不均匀轻度或明显强化;另一种表现为骨质增生、硬化,包括纤维结构不良9 例和布氏杆菌性脊柱炎5 例,其中纤维结构不良8 例位于椎体,1 例位于附件,均表现为稍低密度影,伴不同程度磨玻璃样改变,均有骨皮质变薄,但无皮质破坏及软组织肿块,MR 呈长T1 混杂偏低T2 信号,其内可见低信号纤维成分,增强后轻度强化。布氏杆菌性脊柱炎4 例表现为骨质密度均匀增高,1 例伴椎体边缘“鸟嘴样”骨赘,MR 呈较均匀等T1 长T2 信号,椎体周围可见T2WI 高信号肉芽组织增生或范围较小的脓肿形成,增强扫描均匀/环形强化。然而,骨质增生、硬化也可见于其他疾病,如硬化性骨髓炎、硬化性骨肉瘤、成骨性转移瘤等,无特异性,诊断需结合临床病史及相关实验室检查。

表1 158 例脊柱单椎体病变病种及发生部位Tab.1 Categories and location of 158 solitary lesions in spine例

表2 不同性质单椎体病变的对比分析Tab.2 Contrastive analysis of various solitary lesions in spine 例

表3 单椎体病变的良、恶性对比分析Tab.3 Contrastive analysis of solitary lesions in spine according to kind 例

单纯骨质破坏型:共17 例,包括各种骨肿瘤及肿瘤样病变和感染性病变。表现为不同程度骨质破坏,不伴软组织肿块形成。其中良性2 例,中间型6 例,恶性8 例,感染性病变1 例。骨性纤维结构不良2 例,均位于椎体,表现为骨质破坏区散在斑点状高密度影,无骨皮质破坏及骨膜反应,MR T2WI 信号混杂,其内可见斑点状各序列低信号骨化影。朗格汉斯细胞组织细胞增多症3 例,儿童和青少年好发,具有临床症状轻、影像学改变显著的特点,与病灶多位于椎体中部,骨质破坏虽明显但脊髓较少受累有关[2],其中有2 例椎体、附件同时受累,椎体塌陷,呈“钱币样”改变,MR 可较好的显示椎体周围软组织肿块形成。骨母细胞瘤3 例均位于附件,发病年龄均较轻,其内可见不规则高密度钙化灶。转移瘤5 例,呈溶骨性骨质破坏,其中3 例可见不规则骨膜反应,因转移瘤以静脉源性最常见[3],故常侵犯椎体后部、附件,不伴软组织肿块时,与其他恶性肿瘤鉴别困难,需密切结合病史。孤立性浆细胞瘤3 例,均呈溶骨性骨质破坏,因归属于小圆细胞恶性肿瘤,细胞间质含量少,故T2WI 信号常不高,病灶血供丰富,增强扫描明显强化。化脓性脊柱炎1 例,骨质破坏内可见少许稍高密度,周围软组织肿胀,未见确切脓肿形成,MR 显示椎体周围软组织信号混杂。本组单纯骨质破坏型涵盖病种广泛,鉴别诊断需结合病灶边界、内部特征、骨膜反应等征象,尽量给临床提供更准确的诊断倾向。

骨质破坏伴软组织肿块:共114 例,包括中间型骨肿瘤及肿瘤样病变19 例,恶性骨肿瘤68 例,感染性病变27 例。影像表现典型者较易诊断,如侵袭性血管瘤椎体“栅栏状”改变伴椎管内软组织肿块,且MR T2WI 信号较高[4],增强扫描显著强化;骨巨细胞瘤虽属中间型肿瘤,但同绝大多数恶性肿瘤(如转移瘤、孤立性浆细胞瘤)一样,表现出侵袭性较强的生物学行为[5-6],病灶常因合并出血、囊变坏死,T2WI 信号混杂,增强后不均匀强化;淋巴瘤骨质破坏范围小、椎管内硬膜外软组织肿块范围大[7-8],因较少出现囊变坏死,MR 信号均匀,增强后较均匀强化;感染性病变邻近椎间盘常受累,伴不同程度椎旁脓肿等。但部分病变表现不典型,单靠影像学检查术前较难正确诊断,需穿刺活检进一步定性。

3.2 感染性病变的影像学诊断单椎体感染性病变主要包括结核、化脓性脊柱炎和布氏杆菌性脊柱炎,与肿瘤及肿瘤样病变不同,感染性病变最显著的特点是累及邻近椎间盘。本组椎间盘受累高达87.88%(29/33)。前两者表现为骨质破坏伴沙粒状死骨或斑点状成骨,与既往报道一致[9-12],而布氏杆菌性脊柱炎的最大特点是骨质修复增生大于骨质破坏,因而椎体破坏较为局限,椎体塌陷、椎间隙狭窄常不明显,主要表现为椎体边缘唇样或鸟嘴样骨赘,这与布氏杆菌毒力较弱,病程较长有关[13]。从椎旁脓肿范围来讲,结核椎旁脓肿范围较大,常呈蔓延性,增强扫描环形强化;化脓性脊柱炎椎旁病变范围较小,表现为局限性肉芽肿或脓肿,增强后均匀强化或环形强化;布氏杆菌性脊柱炎极少出现椎旁脓肿,若见脓肿,范围较小且边界清楚,大多数情况表现为肉芽组织增生,增强扫描均匀强化。此外,布氏杆菌性脊柱炎对椎间盘的破坏最轻,表现为无破坏或轻度破坏。然而,并非所有患者均表现出典型影像学征象,诊断时需密切结合接触史、临床症状及相关实验室指标。

3.3 骨肿瘤及肿瘤样病变的鉴别良恶性、中间型骨肿瘤及肿瘤样病变的影像学鉴别主要依靠病变生长方式及邻近结构情况等。本组统计学结果表明,良性者通常没有或仅有轻度骨质破坏,边界清楚,常伴硬化边,无骨膜反应及软组织肿块;中间型及恶性者通常表现为骨质破坏伴软组织肿块、骨膜反应。此外,恶性者往往边界不清,这与既往报道其他部位骨肿瘤影像学特征类似[14]。

近年来,诸多磁共振新技术已逐步应用于骨肿瘤的诊断和鉴别诊断,如扩散加权成像(DWI)、磁共振波谱(MRS)等,虽然其应用价值尚未达成共识,但为骨肿瘤诊断提供了新的依据。LIM 等[15]通过对47 例恶性、23 例良性骨肿瘤行DWI 检查,指出恶性肿瘤ADC 值(965 ± 353)μm2/s 显著低于良性(1 689±526)μm2/s(P<0.001),将1 200 μm2/s作为鉴别良恶性肿瘤的ADC 临界值,敏感性、特异性和准确性分别为92%、87%和90%。PATNI 等[16]通过对42 例手术病理证实的骨肿瘤行多体素MRS分析,指出恶性肿瘤的胆碱/肌酸比值(Choline/Cr)显著高于良性(分别为25.39±17.72和6.97±5.95,P=0.002),且胆碱/肌酸比值与组织病理学分级存在明显相关性(P= 0.001)。虽然既往研究纳入病例数普遍偏少,且对肿瘤定性的阈值划分缺乏统一认识,但为下一步进行脊柱单椎体病变的功能MRI 研究提供了理论依据。

综上所述,本研究较详细地讨论了单椎体病变的主要影像征象,但由于部分病种在脊柱发病率较低、病例数较少,今后应扩充病例数进一步分析。在临床工作中,全面综合分析各种影像表现,一般不难做出正确诊断,但当部分影像表现不典型时,需结合临床资料和实验室检查,甚至进一步穿刺活检,从而对术前评估、制定治疗计划起到指导意义。