艾司西酞普兰治疗缺血性脑卒中后抑郁的效果

李国宏

(四川内江市中医医院药剂科,641000)

作为神经内科的高发病,脑卒中的并发症较多,包括偏瘫、语言障碍、认知障碍及情绪障碍,其中卒中后抑郁(PSD)是最常见的情绪障碍之一,患者情绪低落,甚至产生自杀念头和行为[1-2]。PSD不仅会影响患者心情和生活质量,也不利于其神经功能的恢复,需尽早采用抗抑郁治疗以减轻危害。艾司西酞普兰是一种较新的抗抑郁药[3],也有一些用于PSD的报道[4-7],但对相关机制的研究不多。由于脑卒中大多数为缺血性脑卒中(约80%),本研究对此病患者采用艾司西酞普兰进行治疗,观察其疗效及可能的作用机制。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院门诊收治的90例缺血性脑卒中伴发抑郁患者,均符合缺血性脑卒中[8]及抑郁[9]诊断标准。按随机数字表法随机将患者分为对照组和观察组各45例。对照组男25例,女20例;年龄(58.9±7.0)岁;病程(3.2±1.2)年;既往病史:高血压19例,高血脂4例,冠心病7例。观察组男27例,女18例;年龄(57.1±8.3)岁;病程(3.5±1.0)年;既往病史:高血压20例,冠心病7例,糖尿病6例。两组患者临床资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准 男女不限;年龄20~70岁;颅脑CT和(或)MRI确诊为缺血性脑卒中;汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分8~24分(轻中度抑郁);抑郁状态持续4周以上;能配合检查者。

1.3 排除标准 出血性脑卒中;严重心肝肾等脏器功能障碍;HAMD评分>24分(重度抑郁);失语、痴呆、意识障碍、精神异常;精神病史及癫痫史、滥用药物、酒精史;恶性肿瘤患者;孕妇及哺乳期妇女;入组前两周未使用过抗抑郁药等。

1.4 治疗方法 两组患者均予缺血性脑卒中常规治疗,包括抗凝、改善微循环、营养神经等,积极治疗基础疾病。对照组加服盐酸帕罗西汀片(规格:20 mg,中美天津史克制药有限公司生产),1片/次,1次/日;观察组加服草酸艾司西酞普兰(规格:10 mg,西安杨森制药有限公司生产),初始1片/次,1次/日,根据患者反应每日最大剂量可增至2片,1次/日。12周为一疗程。

1.5 观察指标 治疗前后观察以下指标:①抑郁:采用HAMD量表(17项版本)进行评价,该量表共有17个条目,每个条目对应0~4分或0~2分,分值越高,抑郁越严重。②采用美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)进行神经功能缺损评分。③生活质量:采用脑卒中专门化生存质量量表(SS-QOL)进行评价,该量表观察指标包括体能、家庭角色、语言、活动能力、情绪、个性、自理、社会角色、思维、上肢功能、视力、工作能力等12个维度,分值越高表明生活质量越好。④血清脑源性神经营养因子(BDNF)及胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)的检测:晨前空腹抽取患者外周静脉血3 mL,分离血清,ELISA法测定。试剂盒购自美国R&D公司。⑤不良反应:采用不良反应量表(ESS) 评价。

1.6 疗效评定 ①抑郁[4]:以HAMD总分的减分率为依据,减分率≥75%为痊愈,50%~74%为显效,25%~49%为有效,无效:未达上述标准。总有效率=痊愈率+显效率+有效率。②神经功能缺损[10]:以NIHSS减分率为依据,基本痊愈:91%~100%;显著进步:46%~90%;进步:18%~45%;无效:未达上述标准。总有效率=基本痊愈率+显著进步率+进步率。

2 结果

2.1 两组患者抑郁疗效比较 治疗过程中,无患者脱落。对照组治疗前、治疗6周及治疗12周的HAMD评分分别为(18.9±5.8)分、(13.4±3.3)分和(10.1±2.6)分;观察组分别为(18.4±7.1)分、(12.9±4.0)分和(9.7±3.7)分,均较治疗前显著降低,但组间差异均无统计学意义(P>0.05)。

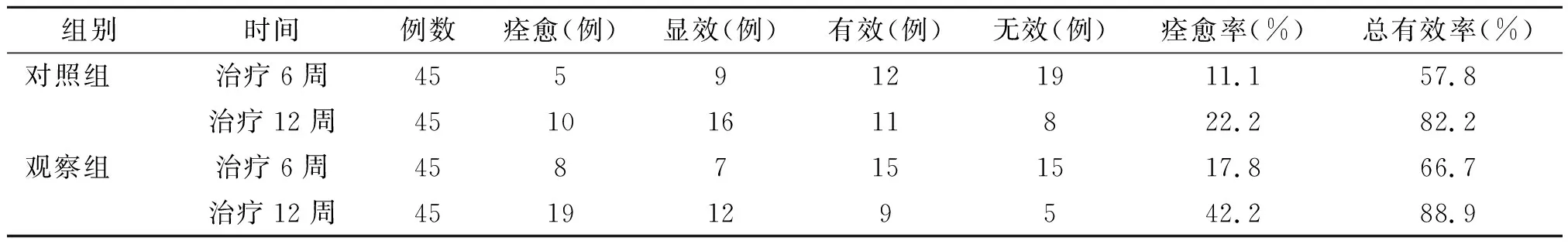

经统计,治疗6周,对照组和观察组痊愈率、总有效率分别为11.1%和17.8%,64.8%和75.9%,组间差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗12周,两组分别为22.2%和42.2%,82.2%和88.9%,观察组痊愈率明显较高(χ2=4.1210,P=0.042),见表1。

2.2 两组患者神经功能缺损疗效比较 对照组治疗前、治疗6周及治疗12周的NIHSS评分分别为(27.1±6.4)分、(20.5±5.0)分和(15.5±5.2)分;观察组分别为(28.0±7.1)分、(19.9±6.7)分和(14.4±4.2)分,均较治疗前显著降低,但组间差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组抑郁疗效比较

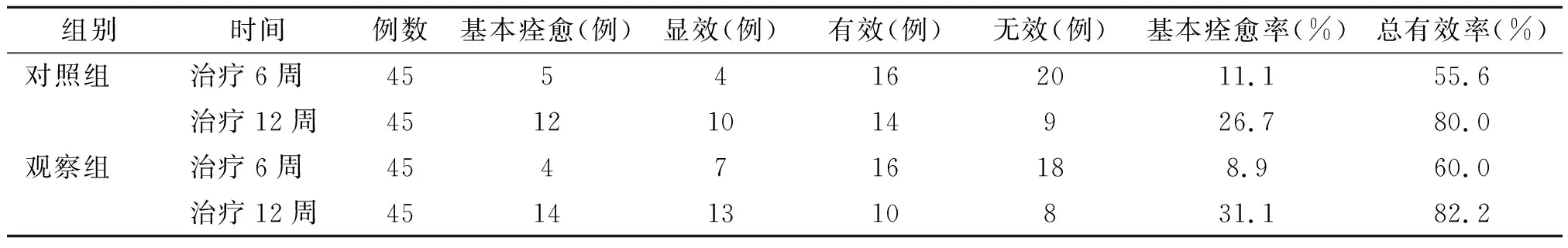

表2 两组神经功能缺损疗效比较

表3 两组患者生活质量评分比较分)

经统计,治疗6周,对照组和观察组基本痊愈率、总有效率分别为11.1%和8.9%、26.7%和31.1%;治疗12周,两组分别为55.6%和60.0%、80.0%和82.2%,组间差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 两组患者生活质量评分比较 治疗前,两组患者生活质量各指标组间差异无统计学意义。治疗后,两组各指标均有不同程度增高,随着治疗时间的延长,增高更为明显(P<0.05)。组间相比,观察组治疗12周的情绪更优(P<0.05)。见表3。

2.4 两组患者BDNF和GDNF含量比较 两组患者治疗前血清中BDNF和GDNF差异无统计学意义。治疗后,两组各指标均增高,随着治疗时间的延长,增高更为明显(P<0.05)。组间相比,观察组治疗12周血清BDNF含量更高(P<0.05)。见表4。

2.5 两组患者不良反应率比较 治疗过程中,未出现因不能耐受不良反应而退出研究者。治疗前后血尿常规、肝肾功能、血压、心率等均无明显异常。对照组头痛6例,眩晕8例,口干9例,静坐不能5例,胃肠道反应3例,便秘2例,嗜睡、失眠各1例,不良反应发生率为77.8%(35/45);观察组头痛、眩晕各2例,胃肠道反应3例,口干、便秘、嗜睡、失眠各1例24.4%(11/45),观察组不良反应发生率明显较低(χ2=25.613,P<0.001)。随着用药时间的延长,不良反应明显减轻或消失。

表4 两组患者血清脑源性神经营养因子和胶质细胞源性神经营养因子含量比较

3 讨论

PSD的病因复杂,可能与患者病情、性格、教育,家庭及社会支持情况等多个因素有关,也报告认为,去甲肾上腺素、5-羟色胺(5-HT)缺乏也能是发病机制之一。因此,常用的抗抑郁药有效[1,11]。BDNF及GDNF均是神经营养因子家族中的重要成员,其中BDNF在各种神经营养因子中浓度最高,具有维持神经元生存及正常生理功能、促进突触生长、改善神经元病理状态等功能,除可反映抑郁严重程度及药物疗效外,血清BDNF还是评价抑郁是否复发的重要指标[12-14]。GDNF是一个多效能的因子,对缺血性脑病具有调节酪氨酸羟化酶表达、抗N-甲基-D-天冬氨酸的细胞毒、减少迟发性神经元死亡、抗凋亡等多重保护作用[15-16]。

选择性5-HT再摄取抑制剂艾司西酞普兰是西酞普兰的S-对映异构体,是目前已知的对5-HT转运体选择性最强的药物,通过抑制突触前膜对5-HT的摄取,提高突触间隙中5-HT浓度,发挥强效抗抑郁的作用[3]。且无同类药物的中枢和外周抗胆碱能作用,更适合心脏病及老年患者。虽已有少量艾司西酞普兰用于PSD的临床报道,但多局限为评价临床症状,也未区分脑卒中的分类,不能全面反映药物的作用。

本文结果发现,治疗12周后,与服用帕罗西汀的对照组相比,服用艾司西酞普兰的观察组患者观察组抑郁痊愈率明显提高,这也与该组SS-QOL量表中情绪评分明显较高相一致。白树新等[5]报道,服用艾司西酞普兰8周的HAMD评分及临床疗效与帕罗西汀组均相近,可能与其用药时间较短有关。本研究中用药6周也未观察到组间差异。观察组治疗12周时,血清BDNF含量明显提高,与有关研究的结果相吻合[17-18],邓旭瑶等[18]论文同时指出,除BDNF外,艾司西酞普兰对血清同型半胱氨酸、皮质醇,神经功能相关因子S100B 蛋白、髓鞘碱性蛋白(MBP)均有良好调节作用。动物实验也发现艾司西酞普兰可明显提高抑郁模型动物脑脊液及血清BDNF的含量[19]。同时,观察组不良反应发生率显著降低,表明其耐受性好,可作为抗抑郁药的首选[20]。体外研究发现,西酞普兰可明显促进GDNF表达及释放,并与β-抑制蛋白1有关[21];但本研究未观察到艾司西酞普兰的类似作用,是否存在体内外差异仍有待进一步研究。

综上所述,在脑卒中常规治疗的基础上加用艾司西酞普兰,可明显改善缺血性脑卒中患者的抑郁状态,提高生活质量,其机制可能与提高血清BDNF有关。