“茶博士”:抗战时期成都茶馆的工人、职场文化与性别冲突

1942年的中国大地,当士兵们在前线浴血奋战时,在相对封闭的长江上游“大后方”,成都人民仍然继续着他们以往的生活,常常光顾他们最喜欢去的茶馆,这已经是他们日常生活中不可或缺的一部分。在一个秋天的晚上,冯玉祥将军和几位重要下属到成都锦春茶楼喝茶,去看那位声名远扬的周麻子:

一会儿,麻子堂倌右手提着亮晶晶的紫铜茶壶,左手卡着一二十个黄铜茶船和白瓷茶碗,宛如盛开的海棠,向台子跟前走来。未拢茶桌,他左手一扬,“哗”的一声,十几个茶船脱手撒出,“咯咯咯……”,几旋几转,一位坐客面前旋转一个,不多也不少,茶船未停稳,“咔咔咔……”,一个茶船上已放好一个茶碗。顾客要的茶,品种不同,放在面前的茶碗,颜色花鸟也不相同,决不会你要“龙井”给你上的是“雨前”。你眼睛还未眨两下,十几个茶碗已经摆好,动作之神速、干净、利落,无不引起座客啧啧叫绝。大家又聚精会神看他掺水。只见这位麻子哥,站在一米之外,提起茶壶,手臂挽住壶梁,手杆打得笔直,“刷、刷、刷……”,十几碗茶碗掺得垒起尖尖,桌子上、茶船里滴水不洒。接着他抢前一步,用么拇指把茶盖子一挑,刚才还站在每个茶碗旁边的盖子,“嗑嗑嗑……”,一个个归位,跳起来把茶碗盖得严严实实,依然一滴茶水也未溅出。这哪里是在掺茶,简直是变魔术。冯玉祥禁不住叫道:“绝啊,真绝!你就是报上说的锦春楼‘三子三绝’的周麻子吧?我是慕名而来,专看三绝的,不错,你算一绝。”[注]李思桢、马延森:《锦春楼“三绝”——贾瞎子、周麻子、司胖子》,成都市群众艺术馆编:《成都掌故》第1辑,成都:成都出版社,1996年,第380-381页。此外,在陈茂昭的回忆中也有类似的描述,但称该人是“李麻子”,还说他不仅掺茶技术好,而且“服务周到,最突出的是,不管客人再多,收茶钱时,从不当即找补,而最后结帐,竟不差分毫,其记忆力之强,令人叹服,故也算一绝”。参见陈茂昭:《成都的茶馆》,中国人民政协四川省成都市委员会文史资料研究委员会编:《成都文史资料选辑》第4辑,成都:四川人民出版社,1983年,第185页。同时,外国人对堂倌的技术也有生动描写,参见William G. Sewell, The People of Wheelbarrow Lane, South Brunswick and New York: A. S. Barnes and Company, 1971, p.119.

在成都的茶馆里,有许许多多像周麻子这样的茶馆工人,他们散布在整个成都的茶馆里,被称为“茶博士”。尽管,他们有许多不同的称呼,如堂倌、茶房、么师、提正堂、提壶工人等,但“茶博士”却成为他们最经常使用的“雅名”。[注]“茶博士”这个词最早出现是在唐代封演的《封氏闻见记》:“御史大夫李季卿宣尉江南,陆羽来见,衣野服,随茶具而入,手自烹茶,口通茶名。茶罢,李公命奴子取钱三十文,酬煮茶博士。”转引自崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第99页。根据何满子的分析,在唐宋时期,社会风俗喜欢以官名谑称百业,如医生称郎中,地主称员外等,故出现“茶博士”之称。参见何满子:《五杂侃》,成都:成都出版社,1994年,第155-156页。虽然“茶博士”这个词带有些许谐谑的味道,但却反映了他们高超的服务技巧、对茶独到的认知以及丰富的社会经验。正如这个“头衔”所代表的那样,这些茶馆工人创造、传承、发扬并丰富了成都的茶馆文化。

茶博士分散在成都大大小小的茶馆里,在这个以有最繁荣的茶馆为傲的内陆城市中,许多人以此为生。[注]关于成都通史的研究, 见Jeannette L. Faurot, Ancient Chengdu,San Francisco: Chinese Material Center Publications, 1992;张学君、张莉红:《成都城市史》,成都:成都出版社,1993年。关于成都城市史的研究,参见王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究,1644—1911》,北京:中华书局,1993年,第4章;Kristin Stapleton, Civilizing Chengdu: Chinese Urban Reform, 1875-1937, Cambridge, MA: The Harvard University Asia Center, 2000. 关于成都现代文化的研究,参见Di Wang, “Street Culture: Public Space and Urban Commoners in Late-Qing Chengdu,” Modern China, Vol.24, No.1, 1998, pp.34-72; Di Wang, “The Rhythm of the City: Bamboo-Branch Poetry and Public Life in Late-Qing Chengdu,” Paper presented at the 51st Annual Meeting of the Association for Asian Studies, Boston, March 14, 1999. 关于成都茶馆,参见西澤治彥:「現代中国の茶館——四川成都の事例かる」,『風俗』1988年第4期(卷26),第50-63页;Di Wang, “The Struggle for Drink and Entertainment: Men, Women, and the Police in Early Twentieth-Century Chengdu,” Paper presented at the 114th Annual Meeting of the American Historical Association, Chicago, January 9, 2000; Di Wang, “The Idle and the Busy: Teahouses and Public Life in Early Twentieth-Century Chengdu,” Journal of Urban History, Vol.26, No.4, 2000, pp.411-437. 关于中国其他地区的茶馆的研究,参见竹内実:『茶館―中国の風土と世界像』,东京:大修馆书店,1974年; 鈴木智夫:「清末江浙の茶館について」,『歷史における民眾と文化——酒井忠夫先生古稀祝賀紀念論集』,东京:图书刊行会,1982年,第529-540页;Qin Shao, “Tempest over Teapots: The Vilification of Teahouse Culture in Early Republican China,” Journal of Asian Studies, Vol.57, No.4, pp.1009-1041.中国的历史档案中,很少有关于小商铺雇工资料的记录,但因为成都的茶馆工人通常是在公共场所中谋生活,这使得茶馆工人比其他小商铺的雇工更引人注意,也因此留下了较多的相关记录,为我们考察在小商业中谋生的工人的工作环境、生存的困难以及与顾客的关系等提供了便利。[注]本研究依靠成都市档案馆馆藏的关于茶馆的大量资料,这些有价值的记录散布在警察、商会、政府商业管理等档案之中,包括成都省会警察局档案,成都市商会档案,成都市政府工商档案,成都市工商行政登记档案,成都市工商局档案等。到目前为止,中外历史学者还几乎从未利用过这些档案进行研究。本文所引用档案,档案名之后有三组数字,依次是全宗号、目录号和案卷号。

在许多游客的眼中,中国任何一座城市里茶馆和茶客的数量都无法与成都相比。早在20世纪初,成都便拥有454家茶馆,1931年时成都有超过620家茶馆,1935年有599家茶馆,1941年有614家茶馆,直至1951年成都仍然有563家茶馆。1938年出版的《成都导游》称成都的大茶馆可容两三百人,小茶馆可容几十人。[注]傅崇矩:《成都通览》下册,成都:巴蜀书社,1987年,第253页;《国民公报》1931年1月15日,第9版;文闻子编:《四川风物志》,成都:四川人民出版社,1985年,第452页;薛绍铭:《黔滇川旅行记》,重庆:重庆出版社,1986年,第166页;高枢年、汪用中:《成都市场大观》,北京:中国展望出版社,1985年,第110页;杨武能、邱沛篁主编:《成都大词典》,成都:四川辞书出版社,1995年,第731页;乔曾希、李参化、白兆渝:《成都市政沿革概述》,《成都文史资料选辑》第5辑,第20页;胡天:《成都导游》;上海:开明书店,1938年,第69页;《成都市茶社业户主要从事统计表》,成都市工商局档案,119-2-167,成都市档案馆藏。有人估计成都的茶馆数量还要多一些。根据1942年的数据显示,成都及周边地区共有1600多家茶馆。参见姚蒸明:《成都风情》,《四川文献》1971年第5期,第18页。同时,另一篇文章则称,在1949年以前成都便有超过1000间茶馆。参见贾大泉、陈一石:《四川茶业史》,成都:巴蜀书社,1989年,第366页。笔者并没有找到这些数字的官方记录,如果这些数字是准确的话,笔者认为它可能包括了成都周边小集镇的茶馆。1932年的一份资料称彼时成都有8000多人以茶馆为生,包括茶馆老板、经理人、其他雇员。这个数字在1946年达到10万,这比中国任何一座城市茶馆雇员的数量都要多。甚至有人估计在1940年代,茶馆占成都小商店的十分之一,而茶馆的工作人员则在全市排名第五。[注]《新新新闻》1932年4月27日,第10版;舒新城:《蜀游心影》,上海:开明书店,1929年,第142页;陈茂昭:《成都的茶馆》,《成都文史资料选辑》第4辑,第178页。根据1936年的警方调查显示,当时在成都从事茶馆商业的有3403名男性和415名女性。参见《新新新闻》1932年4月29日,第10版。从上面这些数字可以看出,在成都,抗战爆发后的茶馆数量是有所增加的。但问题是,为什么战争反而提高了成都茶馆的受欢迎程度,而不是让其倒闭呢?我认为其中最重要的原因是流动人口的增加。由于战争的影响,许多难民离开了他们的家人、家园以及原本从事的工作,在成都茶馆里谋生或消磨时间。这些外来的难民们通过茶馆这个公共空间与他人分享他们所遭受的悲惨经历以减轻内心的痛苦。[注]与此同时,成都市民每天仍在茶馆进行着日常活动。而这也受到当地报纸的严厉批评,报纸指责他们在国家关键时刻享受着轻浮的愉快。不过,这些茶馆的顾客并不是本文的重点,在此不做详细叙述。关于这些批评,参见《新新新闻》1938年4月9日、29日,1942年8月7日;《华西晚报》1942年6月17日,第6版。

本文关注的主体便是那些在成都茶馆中工作的服务员,试图通过对他们日常生活的观察来探讨成都小商业中的职场文化。通常来说,职场文化是社会文化的一个缩影。而茶馆则是研究成都城市社会的绝佳场所,因为其是展现人们日常生活、城市文化、社交网络和地方政治的最好舞台,尽管它最近才引起了学者的关注。[注]Shao, “Tempest over Teapots: The Vilification of Teahouse Culture in Early Republican China,” pp.1021-1030; Wang, “The Idle and the Busy: Teahouses and Public Life in Early Twentieth-Century Chengdu,” pp.411-437. 日本和西方人早已注意到中国人喝茶的传统,在他们的旅行记录、调查和回忆录中都有谈论到他们对中国茶馆的印象。参见Robert Fortune, Two Visits to the Tea Countries of China, London: John Murray,1853; Robert J. Davidson and Isaac Mason, Life in West China: Described by Two Residents in the Province of Sz-chwan, London: Headley Brothers, 1905; George D. Hubbard, The Geographic Setting of Chengdu, Oberlin: Oberlin College, 1923; Sewell, The People of Wheelbarrow Lane; Brockman Brace, ed., Canadian School in West China, Published for the Canadian School Alumni Association, 1974; John S. Service, ed., Golden Inches: The China Memoir of Grace Service, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1989; 中村作治郞:『支那漫遊談』,东京:东京切偲会,1899年;井上红梅:『支那风俗』,东京:日本堂书店,1921年;東亞同文會編:『支那省別全誌』卷5『四川省』,东京:東亜同文会,1920年;中村昌生:『茶室の研究——六茶匠の作風を中心に』,京都:河原书店,2001年;内藤利信:『住んでみた成都―蜀の国に見る中国の日常生活』,东京:サイマル出版会,1991年。此外,虽然研究中国现代城市史的美国学者指出了中国茶馆的许多社会功能,但是迄今为止没有任何关于中国茶馆的深度研究。参见William G. Skinner, “Marketing and Social Structure in Rural China,” The Journal of Asian Studies, Vol.24, No.1, 1964, p.27; Gail Hershatter, The Workers of Tianjin, 1900-1949, Stanford: Stanford University Press, 1986, p.185; William T. Rowe, Hankow: Conflict and Community in a Chinese City, 1796-1895, Stanford: Stanford University Press, 1989, pp.60, 196; David Strand, Rickshaw Beijing: City People and Politics in the 1920s, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1989, p.58; Elizabeth J. Perry, Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor, Stanford: Stanford University Press, 1993, p.22; Frederic Wakeman, Jr., Policing Shanghai, 1927-1937, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995, p.112; Bryna Goodman, Native Place, City, and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853-1937, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995, p.17. 对于中国茶馆的研究,其中一个主要挑战是资料的丰富程度。虽然笔者也面临同样的问题,但是成都的茶馆所存留的档案资料为本文的研究提供了最丰富的信息,如上所述,在这个时期,很多人都留下了他们在成都茶馆中个人经历的记录。此外,除了各种报纸有关茶馆的报道之外,笔者还得到了许多中外游客留下的旅行笔记,以及在实地调查和访谈中发现的信息。尽管,中国学者已经出版了一些关于茶文化的书籍,但几乎所有的人都把这个话题看作是一种文化的好奇心,而不是历史分析的工具。具体见陈锦:《四川茶铺》,成都:四川人民出版社,1992年; 何满子:《五杂侃》;冈夫:《茶文化》,北京:中国经济出版社,1995年。同时,西方及日本的学者们也开始研究中国茶文化和茶馆。参见Walter J. Meserve and Ruth I. Meserve, “From Teahouse to Loudspeaker: The Popular Entertainer in the People's Republic of China,” Journal of Popular Culture, Vol.8, No.1, 1979, pp.131-140; John C. Evans, Tea in China: The History of China's National Drink, New York: Greenwood Press, 1992; 鈴木智夫:「清末江浙の茶館について」,『歷史における民眾と文化——酒井忠夫先生古稀祝賀紀念論集』,第529-540页; 西澤治彥:「飲茶の話」,『GS·たのしい知識』第3卷,东京:冬樹社,1985年,第242-253页。尽管西澤治彥关于1949年以来成都茶馆的文章基本上是对于陈茂昭回忆录《成都的茶馆》的一个总结,但他也许是中国以外第一个关注成都茶馆的学者。其文章「現代中国の茶館——四川成都の事例かる」中最有趣的部分是关于文革后成都茶馆复兴的描述。虽然,已经有上述关于中国茶馆的研究,但与中国社会文化史上的其他题目相比,关于茶馆的学术研究仍然是不足的。关于成都茶馆的研究主要集中在茶馆、顾客和社会之间的关系上,而本文则把着眼点放在茶馆的内部问题上,通过考察茶馆里的雇佣工人——特别是堂倌和女茶房,来揭示成都的小商业、雇工、工作环境、工作场所、职场文化(workplace culture,或“工作场所文化”)之间的关系。在目前中国历史学和人类学的研究领域,还没有任何关于饭馆、酒店、茶馆中男女招待的研究。[注]西方学界已有关于商业服务中服务员和女服务员的研究发表。参见 James Spradley and Brenda Mann, The Cocktail Waitresses: Women's Work in a Man's World, New York: Knopf, 1975; Greta Foff Paules, Dishing It Out: Power and Resistance among Waitresses in a New Jersey Restaurant, Philadelphia: Temple University Press, 1991; Dorothy Sue Cobble, Dishing It Out: Waitresses and Their Unions in the Twentieth Century, Urbana, IL: University of Illinois Press, 1991; John Walton and Jenny Smith, “The Rhetoric of Community and the Business of Pleasure: The San Sebastian Waiters' Strike of 1920,” International Review of Social History, Vol.39, No.1, 1994, pp.1-31.在本文中,由于茶馆工人经常要对付各种复杂的社会关系,并经历在公共空间中的各种社会冲突,笔者希冀通过对茶馆工人和职场文化的研究能够为人们了解社会生活提供一扇窗户,使我们能够观察到中国工人阶级的另一面。

以往对近代中国工人阶级的研究主要集中在工厂工人上,[注]Jean Chesneaux, The Chinese Labor Movement, 1919-1927, Stanford: Stanford University Press, 1968;Emily Honig, Sisters and Strangers: Women in the Shanghai Cotton Mills, 1919-1949, Stanford: Stanford University Press, 1986; Perry, Shanghai on Strike. 其中,全大伟(David Strand)的《黄包车北京》和贺萧(Gail Hershatter)的《天津工人》是例外,前者的研究集中在依靠街头谋生的苦力,后者则考察了工厂工人特别是在小工场和三条石工作的搬运工。参见Strand, Rickshaw Beijing; Hershatter, The Workers of Tianjin.然而事实上,在小作坊、小店铺工作的工人,却一直占据着整个劳工队伍的绝大部分。例如,截至1919年,整个中国在工厂工作的工人的总数不过150万,但是据农工商部1912年的统计,仅在四川各种小作坊工作的工人即有210万。[注]Chesneaux, The Chinese Labor Movement, p.42; 王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究,1644—1911》,第346页。虽然在小商业中工作的工人数量巨大,但因其散布在许许多多小工作场所,既不能在重大事件中扮演重要角色,亦缺乏系统的资料对他们进行考察,因此他们在城市史和劳工史的研究中并未受到重视。虽然工厂工人在近代城市经济、文化的演变以及劳工运动中扮演了重要的角色,但在小作坊、小商铺的工人同样也做出了重要贡献。事实上,从一定程度上讲,后者更能代表中国的城市文化,因为他们的工作地点是在城市的公共场所中,并直接与市民接触。但是到目前为止,我们对服务行业工人的工作条件和环境、他们所面对的问题、他们生存的策略、他们与地方社区的关系、他们之间的性别冲突以及他们在公共生活中所扮演的角色等都知之甚少,因此本文便将研究重点放在回答所有这些问题上,希望通过对这些小商业服务人员的研究,使人们更为深入地了解当时的社会生活。

此外,在本研究中值得注意的是,抗战时期是成都茶馆劳动力的一个转折点,当时受到经济萧条的影响,女性成为挑战男性的重要劳动力,并形成新的工作场所文化。本文的研究意在揭示成都的一些重要经济文化现象:首先,在茶馆中的茶博士是怎样利用他们丰富的社会经验和服务技巧,来应付茶馆中的各种问题,并在艰苦的环境中求得生存。其次,在这个剧烈变迁的时期,长江下游的战争使得女性难民大量涌入成都,这不仅给成都的茶馆带来了大量顾客,同时也使得传统的茶馆工人们面临着激烈的同行竞争,男性茶博士们愤恨这些女性所带来的竞争,因此敌视她们,加之地痞流氓对这些在茶馆中工作女性的骚扰,使她们的处境更为困难。第三,茶馆工人的社会形象除了取决于他们的工作表现,同时还取决于精英的话语霸权,以及政府政策法规的影响。第四,成都茶社业职业工会于1939年建立,成为茶馆工人最重要的代表,也是保护茶馆工人的权利和利益的最重要组织。但甫即成立的工会却不断遭受来自其内部的危机,因此对于工会的内部功能和关系,例如关于其领导层、男女成员之间的互动的考察,也可以帮助我们从文化和社会史角度考察茶馆工人所面临的社会问题。[注]《案准茶社业并转请调整茶价由》,成都市政府工商档案,38-11-1530,成都市档案馆藏。关于中国近代工人运动的研究参见Chesneaux, The Chinese Labor Movement;Perry, Shanghai on Strike.

一、茶馆业和雇工

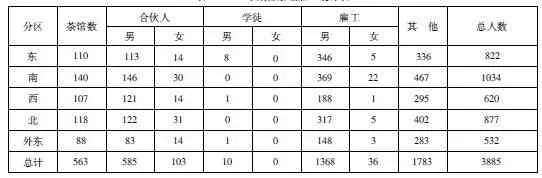

关于成都茶馆中的雇工,大茶馆可能雇佣工人三四十人之多,中型约十人左右,小型则三五个人。[注]当大北茶厅被迫关闭时,经理向当地政府进行了上访。其所有者在阐述试图重新开放的主要原因时提及,茶厅内的工人包括理发师、卷烟商和小贩在内的数十名工人“失去了生计”。参见《成都市参议会第一届第六次大会提案》,成都市工商局档案,38-11-1440,成都市档案馆藏。还有一些茶馆则完全是家庭生意,丈夫是老板兼堂倌,妻子洗碗兼清扫,儿子则充当灶房或挑水夫。[注]例如全兴茶社有五个工人(包括老板),但只有挑水夫一人是付薪的雇员。参见《全兴商业营业登记申请书》,成都市工商行政登记档案,40-65-1,成都市档案馆藏。这与19世纪美国城市酒吧的情况类似,规模小,由家庭进行管理。由于这些酒吧不雇工,其本身就是家庭的延伸,家庭成员通常住在酒吧的后面或楼上,酒吧的前厅或楼下是做生意的场所。参见Perry R. Duis, The Saloon: Public Drinking in Chicago and Boston, 1880-1920, Urbana: University of Illinois Press, 1983, p.49.这种情况也类似于卢汉超所描写的那些上海用客厅作小卖部的人家,参见Hanchao Lu, “Away from Nanking Road: Small Stores and Neighborhood Life in Modern Shanghai,” Journal of Asian Studies, Vol.54, No.1, 1995, pp.93-123.1951年,刚刚成立的新政权对成都茶馆情况做过一次详细调查,由于此时还没有对茶馆进行大规模的改造,因此其所记录的资料可以作为了解民国时期茶馆雇佣情况的参考。统计显示(见表1),该年成都各茶馆有领薪的雇工1404人,其中1368人是男性,女性仅为36人。值得注意的是,在统计表中,还有被列为“其他”的1783名工人,其数量超过工薪工人,但关于他们的工作性质和背景却没有进一步的说明。笔者推测他们极可能是茶馆经营者的家庭成员,不领工资,也不计算在劳动力的开销之内。此外,该资料还显示当时成都共有3885人依靠茶馆为生,平均每个茶馆有6.93人。茶馆中几乎没有学徒工,靠茶馆为生的3885人之中,仅10人是学徒,占总数的0.25%,占工薪工人的0.73%。[注]参见《1951年成都茶馆雇工统计》,成都市工商局档案,119-2-167,成都市档案馆藏。这说明茶馆与其他行业不同,缺乏一个充分发展的培养未来茶博士的学徒制度。对于这个现象没有相关的资料可以进行解释,但笔者估计应该与工作性质有关。在茶馆里,一个没有经过专门训练的新手,仍然可以提供端茶、掺水等基本服务,但要成为一个“茶博士”,则必须有长期的工作经验。[注]罗威廉发现,在汉口许多(虽然不是全部)行业都建立了学徒工制度,特别是在一些技术要求高的行业。参见Rowe, Hankow, p.41.

表1 1951年成都茶馆雇工统计表

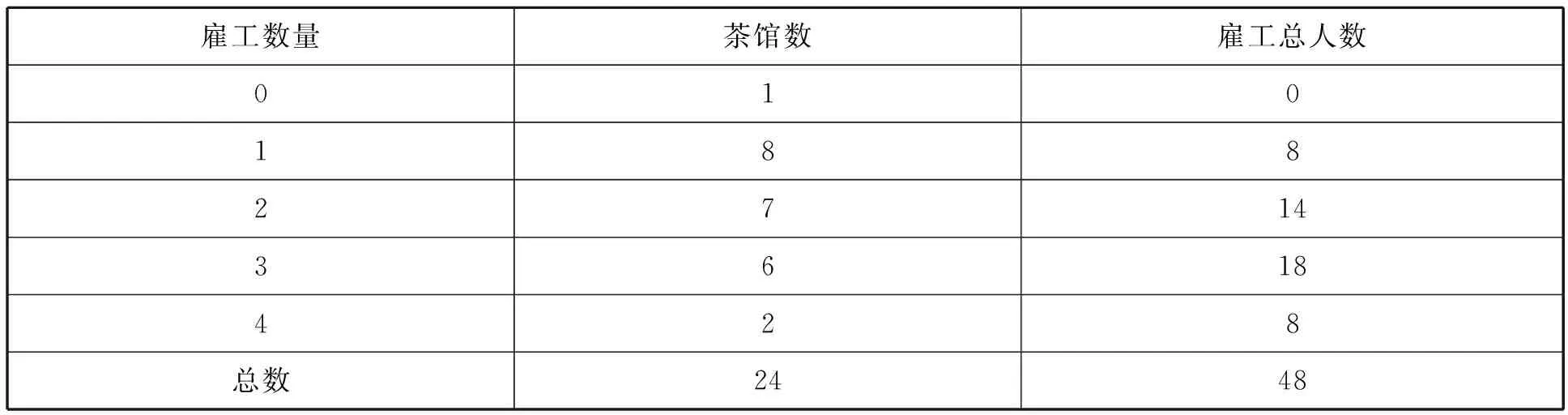

这里再以该表东一区数字为例,作进一步分析,[注]在国民政府末期和共产党政权早期,成都被划分为五个区,即东区(下辖5分区)、南区(下辖6分区)、西区(下辖5分区)、北区(下辖5分区)、外东区(下辖4分区)。各分区的街道数量不等,共有街道734条。参见《成都市茶社业户主要事项统计表》,成都市工商局档案,119-2-167,成都市档案馆藏;四川省文史馆编:《成都城坊古迹考》,成都:四川人民出版社,1987年,第304-305页。这个小区共有24个茶馆,其中150人以此为生,平均每个茶馆有6名工人。而在这150人中,仅48人是付薪雇工,其余皆家庭成员。表2的统计显示了这些茶馆的雇佣情况:在这24个茶馆中,无雇工者1家,1个雇工者8家,2个者7家,3个者6家,4个者2家,其中并没有超过4个雇工者。而在这48个工人中,只有一个女性。[注]不过在成都其他区的一些茶馆雇工会多一些,据同一份统计资料,同时期的濯江茶社便雇佣了16个工人。

表2 1951年东1区茶馆雇工人数

为鼓励堂倌卖力干活,茶馆会给他们按日付薪,提供免费饭食。而对于那些更低级的下手则按月给工资,提供免费伙食。通常,茶馆堂倌的工资非常低,并以基于每天售出的茶的数量的方式支付,日工资大致与七八杯茶的价格相当。1938年,成都一个普通茶馆堂倌每月工资大约是4.437元,而同时期成都平均工资为13.431元。一份1942年的记录显示了茶社业公会理事长王秀山所经营茶馆的月开销:该茶馆雇有10名工人,全部雇工的开销为4000元,平均每人400元。按每月30天算,平均每个雇员的劳工支出是13.3元,不过资料并没有记录其中多少为工资,多少为饭食开销。但如果我们以同期鹤鸣茶社的伙食开销记录为基础,假设其与王秀山的茶馆工人的平均伙食开销相同,那么我们就可借此估算出茶馆工人的实际工资数。鹤鸣茶社刚好也有10个雇工,伙食开销每月为1800元,每人每天6元。如果王秀山所经营的茶馆也按这个数字估算,那么其雇工每天的工资便为7.3元。[注]陈茂昭:《成都的茶馆》,《成都文史资料选辑》第4辑,第185页;《成都市评价会议物价抽查登记表》,成都市政府工商档案,38-11-650,成都市档案馆藏。不过我们还应该注意到茶馆劳动力的开支可能也有夸张的成分,因为这份资料是出自关于茶馆减税请求的档案。如果是这样的话,茶馆工人的实际收入可能会更低。与此同时,谢和耐的《中国工人运动》一书则显示,工厂工人的工资比成都茶馆工人的工资要高得多。参见Chesneaux, The Chinese Labor Movement, pp.96-97.那么这个工资在当时到底是个什么概念呢?对此,我们有必要将这份工资与当时的物价进行比较。这份工资的记录时间是1942年11月,当时大米价格是444元1石。[注]因为当时社会上物价上涨得非常剧烈、频繁,因此,在关注档案日期的时候,甚至连月份也要考虑进去,例如每石米的价格1942年1月为248元,12月便涨到了633元。参见李竹溪、曾德久、黄为虎编:《近代四川物价史料》,成都:四川科技出版社,1986年,第327页。由此看来,一个茶馆工人的日工资大概可以买大约4.63斤的大米。很显然,在当时仅靠这点收入养活一家人是很困难的。当然,茶馆的堂倌还有其他“灰色”收入,如顾客只买开水的钱,称为“水钱”,便归其所有,而且这项收入经常会高于其日工资的数额;而茶馆中的灶工(成都叫瓮子房)则可以靠收取“火钱”,即为居民提供炖肉、熬药等的服务费来谋生。[注]陈茂昭:《成都的茶馆》,《成都文史资料选辑》第4辑,第185页;崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第101-102页。但是,即使有这些“外快”作为弥补,茶馆工人所挣的工资仍然很难支持其家庭的日常花费。

二、“茶博士”

在成都,“茶博士”——即技术高超的堂倌——经常被认为是“茶馆的灵魂”。虽然茶馆的主人或掌柜负责经营,但其主要是坐在柜台后面,负责称茶叶,收堂倌交来的钱,将已配好茶的碗清点给堂倌等。而堂倌才是在茶馆中直接与顾客周旋的人,他们的态度和服务质量直接关系到茶馆是否能吸引更多的顾客。成都当地的一句谚语便反映出两者在茶馆中所扮演的不同角色:“长官不如副官,掌柜不如堂倌。”[注]崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第99页。可以看出,在茶馆中,堂倌是最显眼、最忙碌之人,他们几乎没有休息的时间,经常是饭一吃完便开始工作,甚至边吃饭边干活。一首民谣曾这样描述他们在工作场所中的真实处境:“日行千里未出门,虽然为官未管民。白天银钱包包满,晚来腰间无半文。”[注]陈浩东、张思勇主编:《成都民间文学集成》,成都:四川人民出版社,1991年,第1569页。

在成都的茶馆中,堂倌会热情地为全体茶客服务,当有顾客进来时,堂倌便立即招呼“某老爷请”“某兄弟请”“某先生请”等,带领其到位,问其要何茶。如果是熟客,堂倌甚至不用问便把茶端上了桌。到茶馆光顾的顾客经常“一到茶铺门前,便只听见一派绝大的嗡嗡,而夹杂着堂倌高出一切的声音在大喊:‘茶来了!……开水来了!……茶钱给了!……多谢啦!……’”,让人有宾至如归的感觉。此外,在茶馆工作的堂倌还必须立即答应茶馆中顾客随时的召唤,可以说,他们需要眼观四方,耳听八面。[注]陈茂昭:《成都的茶馆》,《成都文史资料选辑》第4辑,第183-184页;李劼人:《暴风雨前》,《李劼人选集》第1卷,成都:四川人民出版社,1980年,第339页。一个外国人是这样描写堂倌的:“长嘴茶壶列成一排,闪亮发光,一直延伸到里面。自豪又有技术的堂倌把滚烫的开水从高处冲进有绿茶叶的碗里”。参见Sewell, The People of Wheelbarrow Lane, p.119.并且,堂倌的反应还要快。在高峰时候的茶馆,顾客们经常可以听见堂倌此起彼伏的吆喝声、回应声,此时,这些独特的声音与茶馆的熙熙攘攘融汇在一起,增添了茶馆中无穷的乐趣。[注]罗尚:《茶馆风情》,《四川文献》1965年第10期,第21页。

此外,堂倌还必须了解、懂得他们的顾客。一个好的堂倌必须有高超的掺茶本领,同时还要使顾客身心愉悦,要达到这两个目的并不容易,因为任何小的失误都可能会得罪顾客。例如,即使收茶钱,对堂倌来说也并非是一件简单的事,其中也有技巧。在茶馆中经常会遇见这样的情况:一个客人走进茶馆,碰见他的几个朋友在那里喝茶,大家都跑上前争先恐后地为新来者付茶钱。面对许多只拿着钱的手,堂倌只心领神会地从某人手中接过钱来,告诉其他人:“都请揣倒!二回收你们的就对了嘛!”这样,每个人都回到他们的座位,皆大欢喜。[注]崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第100页。当然,情况也可以是相反:一个刚进茶馆的人告诉堂倌,他要为所有在那里的朋友付茶钱,哪怕是他朋友的茶钱已付。这时茶博士便要决定是否把已收的茶钱退还给他的朋友,收这个新来者的钱,并且还要使双方皆大欢喜。如果要做到这一点,堂倌必须对他的顾客有着深切了解。

四川乡土作家沙汀的著名小说《在其香居茶馆里》,便生动地描述过成都附近乡场上“喊茶钱”的场面:

这时候,茶堂里的来客已增多了。连平时懒于出门的陈新老爷也走来了。新老爷是前清科举时代最末一科的秀才,当过十年团总,十年哥老会的头自,八年前才退休的。他已经很少过问镇上的事情了,但是他的意见还同团总时代一样有效。新老爷一露面,……茶堂里响起一片零乱的呼唤声。有照旧坐在座位上向堂倌叫喊的,有站起来叫喊的,有的一面挥着钞票一面叫喊,但是都把声音提得很高很高,深恐新老爷听不见。其间一个茶客,甚至于怒气冲冲地吼道:“不准乱收钱啦!嗨!这个龟儿子听到没有?……”于是立刻跑去塞一张钞票在堂倌手里。[注]沙汀:《在其香居茶馆里》,《沙汀选集》第1卷,成都:四川人民出版社,1982年,第147页。

因此,在茶馆中,堂倌必须要有相当的社会经验来处理这类状况,以免得罪顾客。[注]Di Wang, Street Culture in Chengdu: Public Space, Urban Commoners, and Local Politics in Chengdu, 1870-1930, Stanford: Stanford University Press, 2003, Chap.4; 陈世松:《天下四川人》,成都:四川人民出版社,1999年,第205-206页。这种类似“喊茶钱”的习惯也并非只存在于茶馆中,或者只存在于成都或四川,在其他的社会场合如餐馆等,以及在中国其他地区也可以看到类似现象,因此,可以说,这是中国人“面子”文化的一种普遍表现,只是其表现形式及程度可能有所区别。[注]人类学家们通过研究中国的人际关系,指出礼物和帮助他人在中国社会网络中的意义。参见Mayfair Mei-hui Yang, Gifts, Favors, and Banquets: The Art of Social Relationships in China, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994; Yunxiang Yan, The Flow of Gifts: Reciprocity and Social Networks in a Chinese Village, Stanford: Stanford University Press, 1996. 关于送礼物的总体性研究,参见Christopher A. Gregory, Gifts and Commodities, Chicago: Hau Books, 1982; David Cheal, The Gift Economy, London and New York: Routledge, 1988.

除了堂倌以外,其他茶馆工人的活计也强烈体现着成都的茶馆文化和传统。在茶馆中,瓮子房可能是仅次于堂倌的重要雇员,虽然他们并不用在茶馆里来回奔忙,也不直接与顾客打交道,但他们的工作并不轻松。通常,他们会在黎明前起身,烧火准备开门营业,因为天不亮的时候,许多茶客便要到茶馆喝早茶。[注]四川的茶馆一般从早晨5点就开始营业,直到晚上10点关门。有的茶馆会开门更早、关门更迟。如位于菜市棉花街的泰和亨茶社便从清晨3点即开门营业,为那些把鲜货送到市场在此饮早茶的菜贩提供服务。因为它们开门时天尚未亮,正是鬼魂到处转悠的时辰,因此此类茶馆也有“鬼茶铺”的绰号。一家位于湖广馆中的茶铺则一直营业到午夜才关门,以方便那些在春熙路和东大街餐馆讨生活的工人,因为这些人通常要在铺子打烊后,很晚才能得闲到茶馆饮茶。参见陈茂昭:《成都的茶馆》,《成都文史资料选辑》第4辑,第178-193页;崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第92-102页。就这样,他们一直要忙到半夜,当堂倌结完账,他们还得仔细用炭灰把火盖好,并留下火种,以便第二天清早开灶。由于工作的要求,这些瓮子房的工人们经常是满面尘灰,需要在夏天忍受酷热,加煤除灰。此外,他们还得为茶馆尽量节约煤炭,同时又要及时提供给茶客们充足的开水,并需要根据一天的“涌堂”(高峰时间)和“吊堂”(清淡时间)的时间来调整火候。[注]崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第101页。瓮子房对茶馆来说十分重要。一般茶馆中瓮子有两个部分。一是“茶水灶”,用粘土砌成,面上是一个厚铁板,上有十来个“火眼”,每个火眼置一个铜壶(或生铁壶)烧开水。另一部分是一个或两个(一个装河水,一个装井水)大瓮子,大约可以装一两吨水,这样可以利用茶水灶的余热把瓮子里的水烧热。同时,这些热水也可以卖给附近的居民使用。这就是为什么过去成都人把烧开水的房间叫“瓮子房”,把烧水的人叫“瓮子匠”的原因。要做到上述诸点,亦需要有长期的工作经验。

同时,热脸帕的服务在成都茶馆里也十分流行,这项服务使得茶客们不仅可以在茶馆中随时擦脸揩手,还可以为他们早晚在那里洗脸洗脚提供便利。[注]这个行业过去叫“烟袋帕子”,但为什么会有这么一个奇怪的名字学者们尚不清楚。崔显昌认为,由于茶馆里竹竿上晾的毛巾很像烟杆上吊一个烟袋,因此这些人的服务又被叫做打香水帕子。“打”在这里应该是“扔”的意思,因为热帕子一般都是从空中扔给顾客。参见崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第102页。热脸帕的经营者通常不是茶馆雇员,因此他们必须付给茶馆一定的费用,以使用茶馆的空间和热水,而当茶馆中堂倌和瓮子房忙不过来的时候,他们还要提供帮助。成都茶馆中许多茶客都是附近商铺和手工场的工人,他们大多不是成都人,来自外县甚至外省,过着独居的生活,由于居住环境简陋,茶馆便成了他们的“半个家”或者“临时旅店”。这些人通常清晨就去茶馆里喝早茶、洗脸,然后去工作;下了工便回到茶馆,待到茶馆关门,在那里洗了脚才离开,一到家便直接上床睡觉。对他们来说,所谓的“家”也不过就是一个晚上睡觉的地方。因而,这部分人便成为热脸帕最固定的客人,他们的需求也为这个行业带来了繁荣。[注]崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第102页。此外,还有不少其他行当与茶馆有合作关系,包括水烟袋、手工匠、擦鞋、修脚、掏耳朵、理发、算命等各业。虽然这些人并不是本文所研究的对象,但他们像堂倌一样,通过其独特的服务,与茶馆和茶客之间建立了一种特殊关系,成为成都茶馆文化和地方传统的重要组成部分。

三、在男人的世界讨生活

在成都茶馆中,工人们基本都是男性,但到了抗战时期,妇女们也开始在茶馆内谋生,这些在茶馆中谋生的女性被称为“女茶房”。在传统的中国社会,为了维持家庭的生计,妇女们也是家庭内部重要的经济支柱,主要从事家庭内部的劳动,像做家务、纺线、织布、做鞋等,或者也有一部分妇女外出当保姆、佣人等以补贴家用。在农村地区,妇女还会参加各种田间劳动。如果说,在传统中国社会,有妇女在公共场所谋生的话,那么基本上也都局限在演艺和卖淫的行业,因此常常被视为非常不体面的营生。[注]最近,一些关于中国传统社会中妇女的研究注意到中国妇女在家庭内的角色问题,但其主要研究的对象多集中于精英妇女,具体参见Dorothy Ko, Teachers of Die Inner Chambers, Stanford: Stanford University Press, 1994; Dorothy Ko, Women and Culture in Seventeenth-Century China, Stanford: Stanford University Press, 1994; Susan Mann, Precious Records: Women in China's Long Eighteenth Century, Stanford: Stanford University Press, 1997. 此外,也有若干关于1949年后中国工人阶级妇女的研究,如Mary Sheridan and Janet W. Salaff, Lives, Chinese Working Women, Bloomington: Indiana University Press, 1984. 而在美国,女招待出现的历史则要长得多,尽管“对于妇女来说并不总是一个重要职业”,但到了1900年,美国约十万名服务员中便有三分之一是女性。参见Cobble, Dishing It Out, pp.2-3. 但也有人指出,在中国,女茶房的历史可以追溯到唐代,一些妓女经常在苏州的茶楼出没,这些妇女便被称为茶楼的“花茶坊”。参见周止颖:《漫谈成都女茶房》,《华西晚报》1942年10月13日,第2版。对此,笔者认为,这些妇女并不可以归入女招待的行列,而应该被当作艺人的一种,其相当于元代在成都茶坊中的“茶词”者。参见费著:《岁华纪丽谱》,《墨海金壶》第3函,北京:中华书局,第2-4页。在近代上海,妇女们很早便进入服务行业中谋生。1860年代末,由于严峻的竞争,一些鸦片馆开始雇佣年轻妇女端烟具和茶,这些妇女被称为“女堂倌”,到了1870年代,妇女进入公共场所的现象则更为普遍,这也引起了社会精英所考虑的“风化”问题。主流社会对这些女堂倌持否定的态度,将她们视为妓女一类。不过,也有一些人把女堂倌看成一种职业,对她们持容忍的态度。而有的人则认为,虽然一些女堂倌有“有伤风化”的行为,但这大部分是顾客而非女堂倌的责任,因为这些人经常试图占女堂倌的便宜。因此,在1870年代初,社会上有精英试图禁止女堂倌这项职业,1872年上海商人甚至为此联合行动。由于种种压力,次年,地方官和租界当局便规定烟馆内只能雇佣男性,因此,许多女堂倌不得不被解雇,寻找其他道路谋生。此时,虽然女堂倌并没有在社会上完全消失,但其已经不及过去兴盛。参见李长莉:《晚清上海的社会变迁——生活与伦理的近代化》,天津:天津人民出版社,2002年,第392-414页。自1937年后,女茶房开始出现在成都的茶馆里,她们的出现是一个新现象,引起了社会的极大关注。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。妇女们进入茶馆充当女招待,在成都代表着一个重大进步,其不仅是雇佣形式的变化,亦为成都的茶馆生活和文化加入了新因素,并有助于改变当时妇女的公共角色和两性性别关系等。作为新的社会现象,当时的地方报纸对她们有不少的报道,其中既有关于她们的个人生活的记录,也有关于她们的职业经历,还有在工作场所与男堂倌、顾客之关系的描写,这些资料为后来的研究者提供了关于女堂倌经历的珍贵信息。然而,到目前为止,服务行业的女招待作为近代中国女工重要的组成部分,却并没有引起历史研究者的充分注意。

成都茶馆女招待的兴起与战争中难民的涌入密不可分。1930年代以来,由于日本的入侵,大量沿海地区的逃难者进入成都。成都处于长江上游,地理位置相对保守封闭,即使从晚清以来内陆社会逐渐对外开放,同时人们关于妇女们公共角色的态度也已经开始发生了变化,但妇女们在公共场所的出现仍然有不少禁忌。[注]Wang, Street Culture in Chengdu, chap.6.这些进入成都的战争难民,带来了沿海地区相对开化的文化和观念,对妇女们进入公共场所工作,也持较开明的态度。而且在战争刚开始时,人们的注意力主要集中在应对民族危机、关心战争进程等问题上,没机会顾及其他。而对于社会精英和国家来说,在当时恪守道统也并非当务之急,因此当妇女们进入到茶馆工作、谋生,并未见到政府和社会的强烈反对。这些女性先是进入位于最繁华的春熙路的高等茶馆中工作,如益智茶楼、三益公等,这些茶馆不仅提供包房以吸引顾客,而且开始使用女茶房来为客人服务。当时,女茶房甫经出现,男顾客们便趋之若鹜,他们到这里不仅为一饱眼福,同时还希望可趁机与女招待们调笑一番。很快,茶馆主人们便发现,雇佣女茶房是非常好的生财之道,随后便有大大小小的茶馆纷纷跟进,哪怕是那些穷街陋巷的下等茶馆,也多照此办理,来招揽生意,加强竞争力。如果一个茶馆没有女茶房,便会被认为是“过时”,当然,茶馆的生意也便因此难以为继了。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。当时,这些新现象对许多人来说是很难接受的,因此极尽讽刺之能事。如吴虞在1938年6月的一则日记中说,他在春煕路的益智茶楼,“见所谓女茶房,令人失笑”。参见《吴虞日记》下册,成都:四川人民出版社,1986年,第774页。西方一些研究者指出,在服务行业女招待比男招待更适合,因为她们能够满足顾客“情感和幻想的需要”。这些进入茶馆中的女招待很快便知道以怎样的姿态、动作、声音等取悦客人,并以女人特有的手法来为茶馆招徕顾客。[注]按照D·科波(Dorothy Cobble)的说法,女招待“很快便可扮演尖刻的老婆、慈爱的母亲、性感的情人、甜蜜可爱的女儿等各种角色”。参见Cobble, Dishing It Out, p.2.

尽管茶馆中的女招待通常有各种不同的背景,但大多数都是来自下层的没有受过教育的已婚妇女,他们的丈夫一般是政府小职员、劳工或者前方打仗的军人等。由于生活费用的大幅度上涨,许多家庭如果只靠男人的工资,难免捉襟见肘,因此,这些妻子们只得外出工作,帮助养家糊口。当时,在茶馆里工作,妇女们不得不克服来自社会各方的压力,所以有人将她们描述为“可怜的小鸟”。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。当然,茶馆中的女招待也是有不同档次的。在高级茶馆,女招待一般面容端庄,身材姣好,这些茶馆通常可以支付较高的工资,而女招待们也可以有较多的选择。这些在高级茶馆内工作的女招待一般是18~23岁,留短发、施粉黛、着旗袍、围白裙,面带羞涩,一看便知是刚走出家门不久的女子。她们以清纯的外表来吸引顾客。但是在那些下等茶馆中,多数的女茶房实际上是由热脸帕或香烟贩所雇,按日给薪,每天工资仅1.53元,外加免费早餐和午餐。如果贩卖的商品有任何亏折,她们还得自己掏腰包进行赔偿。因此,在那些十分简陋的茶馆里,女茶房们有时很难挣够生活所需的费用。[注]《华西晚报》1941年6月16日,第2版;陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。

由于这些女茶房们通常在男人们聚集的公共场所工作,因此,许多人认为这些职业女性是“不雅”的,并夸大了她们的“不正当行为”。在当时的许多男人看来,这些女人是“漂浮的世界”中的妓女。因此,其中的一些流氓抓住一切机会去骚扰这些在茶馆中工作的女服务员们。但作为受害者,女服务员们几乎没有得到任何地方当局乃至整个社会的帮助或同情。在一定程度上,这些女茶房与日本茶馆的艺伎是类似的。在江户时代以及江户时代之后的日本,艺伎一般是为客人提供娱乐服务的。[注]Liza Dalby, Geisha, Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1983; Lesley Downer, Women of the Pleasure Quarters: The Secret History of the Geisha, New York: Broadway Books, 2001.虽然日本茶馆和中国茶馆一样是休闲之地,但它们的环境却截然不同,中国茶馆一般具有多功能的性质,如会客室、市场、舞台等,因此女茶房们只是充当其中的雇员。[注]参见Wang, “The Idle and the Busy: Teahouses and Public Life in Early Twentieth-Century Chengdu,” pp.411-437.在日本茶馆中,其主人与艺伎以及艺伎之间都有着紧密的关系,她们在“私人和职业生活”中的关系更像“母亲”和“女儿”或姐妹之间的关系。[注]Dalby, Geisha, p.8.而大多数成都的女茶房都是已婚妇女,家中并没有多少“姐妹”可以分担她们的困境。同时,她们与茶馆老板之间也没有任何关联,因此,通常她们的工作都不太稳定,并且常常需要独自一人处理与工作有关的各种问题。此外,日本茶馆一般都是在内室,饮茶更多地是强调仪式和过程。而中国的茶馆更容易让大众接近,它们的门总是敞开着的,路人们过往可以看到茶馆里面发生的一切。许多茶馆甚至并没有门:早上开始营业时,工人们把木制的铺板一个一个拉下来,当晚上关闭时,他们再把这些木板放回去。因此,在成都,茶馆的工人和顾客可以轻松地将桌椅移动到人行道上。同时,在日本,艺伎是给顾客提供娱乐服务的,这个角色是明确的,也是社会承认的,但出现在成都茶馆中的女招待是新的社会现象,她们的社会定位并不清晰。此外,成都的茶馆总是熙熙攘攘,拥挤不堪,这些场所为男顾客和女招待之间提供的空间十分有限,这使得一些女茶房很容易受到性骚扰。此外,她们还面临着工作中两难的困境:虽然她们的基本角色并非提供娱乐服务,但许多顾客会想得到一般服务以外的东西。如果此时她们拒绝与顾客“调情”“打情骂俏”“开玩笑”等,那么很可能会因此得罪顾客和老板。但如果她们按照顾客和老板的意愿行事,又会遭到社会上诸如“有伤风化”“下流”“妓女”等尖刻的指责与攻击。可以说,当时的社会环境使得这些女茶房们总是陷入这种两难的处境之中。而事实上,女茶房们的形象是由她们工作的性质和公众观念所共同构建出来的。

四、工会及会员问题

1939年,随着“成都市茶社业职业工会”的成立,成都茶馆的工人生活也发生了重要变化。尽管工会成立之时即已缺乏相当的独立性,因为根据成都市档案馆所藏的原件显示,“成都市茶社业职业工会”这些字是手写填进印好的文本中。由此可以估计各行业成立的职业工会其实都是使用由政府颁发的统一章程,而这个推断可以从章程的内容中得到证明。在总共5章35款的成立章程中,没有任何关于茶社业这个行业的专门规定,有几处提到“茶社业”这几个字时,也是用手填进去的。[注]《成都市茶社业职业工会职员表》,成都市政府工商档案,38-11-982,成都市档案馆藏。这实际上反映出当时茶社业工会是在地方政府的指导和控制之下建立的。此外,从现存的资料中,我们也没有发现任何由工会组织的,为了争取工人权利、工资、工作时间等的抗争活动,更没有领导罢工的蛛丝马迹,而这些活动是近代工会所应发挥的基本功能。[注]Hershatter, The Workers of Tianjin; Honig, Sisters and Strangers; Strand, Rickshaw Beijing; Perry, Shanghai on Strike.

虽然这个章程并不是专门为茶社业所制定的,但它仍然成为工会活动的基础。根据章程规定,工会的建立是以“联络情感,增进知识技能,发达生产,维持并改善劳动条件及生活为目的”。由此可以看出,工会的成立是在一个比较平和的宗旨指导下,而其章程中也仅有最后一项暗示了工人的权利。此外,这个章程也透露出当时工会的会员资格和领导层的信息。按照章程,任何人年满16岁,包括妇女,只要在茶馆工作,或曾经在茶馆或为工会工作过,都可以成为会员。但是那些“剥夺公民权者”,“有反革命之言论或行为者”,“受破产宣告尚未复权者”,以及“无行为能力者”,不能参与其中。值得注意地是,这里所称的因有“反革命”言行而不允许加入工会的规定,从另一个角度反映出了当时国民政府对于地方工会的政治控制。[注]《成都市茶社业职业工会职员表》,成都市政府工商档案,38-11-982,成都市档案馆藏。我们可以在上海发现同样的情况,工会合法化,但基本上为政府所控制。参见小浜正子:『近代上海の公共性と国家』,东京:研文出版社,2000年,第2章。

虽然这个茶社业工会看似是茶业工人的组织,但并非所有在茶馆工作的工人都热衷于加入其中。而他们拒绝加入的原因,似乎是不愿付2元的会费,因此,当工会试图强迫人们入会时,便遭到工人们的强烈反弹。[注]《成都市茶社佣工职业工会会员工作公约》,成都市工商局档案,38-11-983,成都市档案馆藏。按照当时政府的政策规定,工人们加入工会实际上是强制性的,如果不参加工会,则会受到处罚。1943年6月的一份报告便显示出工会是怎样处理诸如此类的问题:工会常务理事王荣章和其他职员到魏家祠茶社收缴会费并吸纳新会员,但该茶馆的工人杨庆荣“估不入会登记”,还煽动其他工人不入工会,“阻碍会务”的实施与发展。在这个过程中,虽然工会职员“多方感动,(但)毫无效果”。同时,杨还“尽力促动”他人“反对本会登记”。最后,报告无可奈何地称,工会“本拟执行处理,奈本会无有执行权”。但其后又称,“如果不制止”,则其他人将会效尤,“影响会务,后患何堪设想”。因此,工会请求市政府惩罚拒绝入会者。于是,市政府发了一份命令,“在馆工人,应即强制办理,如有不遵,准将姓名列表报惩”,这再次显示了工会是在国家支持下成立并开展工作的组织。随后,工会上报了拒绝入会的7个工人的名单以及他们工作的茶馆,在某人的名字之下,工会还作了一个注:“此人为抗不入会之领袖,并劝阻该社工人等不予登记”。而在烟袋巷街口的来舒茶社和皇城坝的忙里闲茶社的下面,茶社业工会标注了“工人全不入会”的字样,显示出茶馆工人对于茶社业工会的态度。[注]《成都市茶社佣工职业工会会员工作公约》,成都市政府工商档案,38-11-984,成都市档案馆藏。此外,根据笔者对茶社业公会的研究,发现其相对工会的内部权力斗争较少,因此,这个组织作为一个行业的代表也显得更为成熟。公会之所以能够成功,可能是因为这是一个有较长发展历史的组织,其领导层是通过比较正规的程序选举出来的,因此相较工会而言,有着更少的争议。

工人拒绝加入茶社业工会的态度表明,这个工会可能只代表了部分人的利益。而他们拒绝加入的原因,上面已经提及,似乎是他们不愿付2元的会费,但这个会费在当时并不是高得离谱。前面一节已经讨论过,1942年茶馆工人平均工资是每天7.3元,考虑到战时剧烈的通货膨胀,这个入会的费用仅相当于工人一天工资的三分之一,并不属于大的开支。但从另一方面考虑,工人所挣的工资难以维持一家人的开支,因此,任何额外开销对他们来说都是极大负担。[注]工人拒绝付会费的现象并非仅仅出现在成都,其他的城市也曾发生过类似现象,即使是在工人运动比较发达的城市,例如上海,一些木匠工人也会拒付木匠工会年费,工会还因此把他们告上法庭。参见Perry, Shanghai on Strike, pp.33-34.

而实际上,一些工人之所以拒绝支付看来并不高的会费,还有更深层的原因。首先,茶馆工人们似乎并不十分依赖这个组织,也没有从中得益,又或者是工会并没有能向工人证明它可以维护他们的利益,因此工人们不愿加入这个对他们来说没有用处的组织。其次,工会内部也纠纷不断,这些内部冲突不仅弱化了工会的领导能力,同时也损害了工会的威信。例如1944年初,83个工会成员向政府递交了一份请愿书,指责上年末的工会选举不按章程进行,许多会员甚至都不知选举何时举行,工会原有两千多名成员,但只有其中的70人参与了投票,结果使得一些“捣乱分子”甚至两个非会员也被选入工会的理事会中,这令他们十分不满,因此要求政府根据《工会法》重新选举。[注]《茶社佣工业工会纠纷卷》,成都市政府工商档案,38-11-758,成都市档案馆藏。第三,许多茶馆的工人都是袍哥组织的成员,这也使得他们并无兴趣加入茶社业工会中。袍哥作为四川地区最有影响力的秘密社会组织,其成员散布各阶层,从政府官员、商人,到一般居民、下层劳工都是袍哥组织的成员。当时,对于那些缺乏靠山的一般民众来说,加入袍哥组织是一个寻求庇护的好选择。事实上,四川许多茶馆就是由袍哥开办的,或者是袍哥的公口,袍哥们经常在茶馆里开会,处理日常事务,或将其作为联络处等。因此,在这些茶馆工作的工人不可避免地加入到这个组织中。显然,由于袍哥组织的保护,茶馆工人们所遭受的骚扰要比其他人少得多,因此,这些工人相信他们并不需要工会也可以得到庇护。[注]樊荣武在向政府提交的反凌国正的请愿书中称,凌诬陷他们是袍哥成员。参见《茶社佣工业工会纠纷卷》,成都市政府工商档案,38-11-758,成都市档案馆藏。虽然樊否认了凌的指控,但如果考虑茶馆工人加入袍哥比例甚大的话,凌也可能说的是实话。关于茶馆与袍哥关系的研究,参见Di Wang, “Street Culture: Public Space, Urban Commoners, and Local Politics in Chengdu, 1875-1928,” Ph.D. diss., Johns Hopkins University, 1998,chap.6; Wang, “The Idle and the Busy: Teahouses and Public Life in Early Twentieth-Century Chengdu,” pp.411-437. 此外,关于四川的袍哥研究,参见Liu Ch'eng-yun, “Kuo-lu: A Sworn Brotherhood Organization in Szechwan,” Late Imperial China, Vol.6, No.1, 1985, pp.56-82; Kristin Stapleton, “Urban Politics in an Age of ‘Secret Societies’: The Cases of Shanghai and Chengdu,” Republican China, Vol.22, No.1, 1996, pp.23-63; Lee McIsaac, “‘Righteous Fraternities’ and Honorable Men: Sworn Brotherhoods in Wartime Chongqing,” American Historical Review, Vol.105, No.5, 2000, pp.1641-1655; 王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究,1644—1911》,第8章。中国其他地区哥老会的研究,参见Shaoqing Cai, “On the Origin of the Gelaohui,” Modern China, Vol.10, No.4, 1984, pp.481-508; Dian H. Murray, The Origins of the Tiandihui: The Chinese Triads in Legend and History, Stanford: Stanford University Press, 1994; David Ownby, Sworn Brotherhoods and Secret Societies in Early and Mid-Qing China: The Formation of a Tradition, Stanford: Stanford University Press, 1996; Brain Martin, The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1996.

即使茶社业工会当时存在各种问题,在其组织下仍然能够开展一些活动,加强行业工人的自我约束和自我保护。例如,工会试图规范女茶房的仪表,要求她们不化妆、不烫发、不与顾客调情,“行动要规矩,态度要庄重”,以避免她们受到来自顾客的性骚扰。此外,工会还要求全体成员在工作时戴会员证章,同时还经常派职员检查成员行为。有观察者称,“那时的会务进行相当有精神,会章的执行也非常的严格”。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。工会力图将女茶房与其他从事娱乐和卖淫的妇女区别开来,佩戴胸章是试图创造女茶房的积极形象,并宣传工会,扩大其影响,推进服务质量。工会还经常代表女茶房发出她们的声音,与政府交涉去保护她们的利益,本文随后将讨论这个问题。

五、性别冲突与工会内部权力斗争

战争时期,妇女进入到茶馆中谋生,立即在这个传统的以男性为主导的行业掀起了波澜,并引起了茶馆内男性工人们的愤恨,由此产生出激烈的职场性别冲突。[注]关于中国职场的性别冲突,到现在为止学界几乎没有任何研究,而其他国家关于这个问题已经有论文发表,如D·科恩克通过考察早期苏联印刷工厂男工对女工的语言、行为和态度,提出一个新的角度去理解俄国工人阶级的历史。参见Diane P. Koenker, “Men against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia: Gender and Class in the Socialist Workplace,” American Historical Review, Vol.100, No.5, 1995, pp.1438-1464.同时,由于这个行业的工会领导者是一个妇女,这使得所产生的矛盾更为尖锐。而这个矛盾在1939年成都茶社业职业工会重组以后更加激化了,特别是在工会领导层内部。一份档案资料透露出当时的工会理事会的信息,包括他们的姓名、在工会的任职、性别、年龄、籍贯、地址、从业时间等。在20位理事中,17位是男性,3位是女性,其中包括42岁的常务理事(即理事长)凌国正,一个积极的工运活动者,常被赞为对“妇运”工作特别地“干得努力”。[注]《成都市茶社佣工业职业工会会员工作公约》,成都市政府工商档案,38-11-983,成都市档案馆藏;陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。理事会成员中年纪最大者为59岁,最年轻者25岁。其中,25~29岁5人,30~39岁3人,40~49岁9人,50岁以上3人。他们中间有9人为成都本地人,其余来自外县。在茶社业工作最长者31年,最短者仅2年。那位25岁的理事会成员,从事茶社业已经8年,也即是说他17岁开始便以此业为生。陆隐的文章称“工会的主席凌国正,她年龄已五十八了,据说她是国民党的老党员”。但陆的描述与档案记载并不一致,据档案中的理事会名单记录,凌42岁,在“是否是党员及党证字号(非党员不填)”一栏留着空白。参见《成都市茶社业职业工会职员表》,成都市政府工商档案,38-11-982,成都市档案馆藏。

但是到了1940年秋,凌国正却面临来自男性工人的挑战,这些男工人们两次向政府请愿,称凌非法获取权力,还说她之所以得到权力是因为在选举之前她和一些会员达成了交易,因此这次选举是“少数人压迫多数”的结果。同时,请愿书还透露了不少工会发展的情况。虽然关于茶社业工会的早期历史我们所知不详,但根据现有资料,过去的茶馆工人——包括茶房、瓮子房、挑水夫等——有自己的传统组织,称为“三官会”。1926年时,茶馆工人组织了成都市茗工业职业工会,规定只有男性才能加入,并号称有两千多个成员。工会“曾经党政机关备案”,还称“全体工友一致站在三民主义青天白日旗帜之下,对救国工作,历次已有表现,认党国为重心”。这个工会一直活动到1939年。该年由于日机狂袭成都,许多居民被疏散到郊区,待茶馆工人们返回市内继续谋生时,发现工会被“茶社商人、女性、非工人”凌国正改组为“成都市茶社民生工会”。这样,一个由男性主导的集团被改组为男女混杂的组织。在这个组织中,凌国正带领着一群女性,试图说服男性工友,把全男性工会改为接受女性成员的工会。[注]《茶社工业工会纠纷案》,38-11-758,《成都市茶社佣工业职业工会会员工作公约》,38-11-983,成都市政府工商档案,成都市档案馆藏。在一份男茶房的请愿报告书中,我们可以看到稍微多一点的关于凌国正的信息:前理事长黄义生“尸位贪污,会事不整”,他担心受到指责,于是暗中把工会名单和印章交给了“插翅飞来”的凌,而凌“亦太不(自)重,公然接收主席自命”,“将我招牌放下,改号佣工”。

显然,在工会中凌国正依靠的是女茶房们的支持。有资料显示,正是凌国正促成了这个组织从传统向现代工会的转变。我们姑且不论她是怎样获得的权力,仅凭她能够成功地将一个男性组织整合改造成为一个男女混杂的组织,并确立其领导权的这个事实,就已经显示了她作为一个工会活动者的非凡能力。此外,针对凌的行为,男性工人们竭力维持他们主导的同性组织,便是当时职场性别冲突的一个典型例子。许多反对凌国正的男茶房,不能容忍她“竟敢以我堂堂数千须眉工友,同彼妖艳茶房一锅染”,认为这是“雄覆雌飞,司晨由牝”。他们指责她不顾男女分野,犹如“豕羊同圈”。因此,他们宣称要“恢复旧有之成都市茗工业职业工会”,而且“仍以三官会之全体男性为会员”。[注]成都市政府工商档案,成都市档案馆藏。在服务行业中,男工人反对女性同行加入工会的行为,在世界劳工史中并不鲜见。D·S·科波在其关于美国女招待历史的研究中,便发现在1930—1940年代,“为了保证其位置和工作条件,男性工会会员竭力排斥同行妇女,继续实行职场的男女分离”。[注]Dorothy Cobble, ed., Women and Unions: Forging a Partnership,Urbana, IL: University of Illinois Press, 1991, p.6.

实际上当时的男茶房们所争取的,不仅仅是男女分离,更重要的是要维护他们在茶馆中谋取生计的利益。由于凌国正的权力基础是茶馆的女茶房,因此,她竭力为妇女在茶馆中工作的权利而斗争。同时,女招待在茶馆中的突然出现改变了过去男工人主宰这个行业的局面,并引起了茶馆中雇佣模式的剧烈变化。由于女招待们工资低廉,而且易于控制,同时还可以为茶馆招徕更多顾客,当时很多的茶馆都更愿意雇佣女工。而为了雇佣更多的女招待,许多茶馆开始解雇男茶房,因此,男性茶博士们感到他们的生计面临着来自异性前所未来的威胁,故而联合起来反对凌及其领导的工会组织。他们甚至还把官司打到了法院,但是凌国正在法庭上就妇女在茶馆中的工作权利进行了充满热情和富有说服力的辩论,使她最终赢得了这场官司。此后,在她的影响下,许多女茶房加入了工会组织,以寻求工会对她们利益的保护。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。

然而凌国正的成功不但没有赢得男茶房们的谅解,反而遭到了他们更剧烈的反对,同时,对凌的指责也更加变本加厉。一份请愿控告书称凌有三百多名追随者,她“施展捞钱手段”,强迫工人买胸章,还说她贪污公款,缴纳2元的会费仅给1元的收据,指责她“纵横形同以前之军阀无异”,“如此剥削工人血汗金钱,(工人)生活必受重大影响”。从这些请愿书中,我们发现男茶房试图把凌描述成为一个专横的独裁者,以把她驱逐出工会。虽然关于凌国正的记录不多,但根据已有的资料来看,在成为工会常务理事之前,凌便一直从事着妇女组织的工作。没有充分的证据去判断请愿书中对凌的指责是否确实,但从凌的种种作为来看,她似乎并非请愿书中所描述的那种人,那些带有很强情绪的词语,诸如“捞钱”“剥削”“军阀”等,都与我们所知的凌有着相当的距离。这从当时报纸关于女茶房的报道文章对凌也多有赞誉便可看出。我们也不知道此后凌国正是否会努力修补与男茶房之间的关系,但笔者发现凌已经不在随后的理事会名单中,此后工会的常务理事变更为樊荣武,而该人便是向政府递交的请愿书上最先签名的人之一。陆隐在1942年初的文章中提到凌已经去世,但没有提及死因,不知这个权力的转移是在她去世前还是去世之后。因此,我们并不能肯定工会领导层的变化是男茶房们抵制的结果,还是凌去世的结果。不过,至少我们可以知道,男茶房们并未能成功地将工会恢复到以往男性一统天下的局面。[注]《茶社佣工业工会纠纷案》,38-11-758,《成都市茶社佣工业职业工会会员工作公约》,38-11-983,《成都市茶社业职业工会呈》,38-11-984,成都市政府工商档案,成都市档案馆藏;陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月2528日,第2版。

六、暴力阴影下的茶馆工人

因为工作场所的性质,尽管堂倌们带来了良好的服务并极力避免与顾客的正面冲突,但仍经常陷入麻烦之中。民国时期,地痞流氓、袍哥、烂兵在茶馆中横行霸道,经常干扰茶馆的正常生意。他们或者吃茶不付钱,或者任意损坏茶馆的财产。同时,茶馆中的艺人、堂倌、掌柜等也不断受到其欺辱,在地方报纸和档案记录中,我们可以看到很多此类事件。一次,一个顾客谩骂和殴打茶馆的堂倌,其原因不过是茶水不够烫,尽管当时茶馆老板赶紧出来劝解,但是堂倌还是遭到了羞辱和殴打。[注]《国民公报》1916年8月4日,第6版。这些地痞流氓“目无法纪,为所欲为”,经常聚集在茶馆制造事端,不仅“妨碍工人生计”,而且“影响后防(方)治安”。[注]《取缔女招待》,成都市政府工商档案,38-11-908,成都市档案馆藏。

更甚者,茶馆有时成为杀人的现场。1929年,在成都发生了影响甚大的“东方茶楼命案”。其起因是一场债务纠纷,涉及房主、茶馆掌柜、堂倌,结果导致了堂倌的直接死亡。而这个案件本身暴露出了堂倌、茶馆、房主、地方社区间的复杂关系。当时《国民公报》对这个案件的报道如下:

春熙南路东方茶楼房主杨芬如打死茶堂倌唐洪兴,……记者以事关人命,向各方面详细调查,兹将所获情形,再为披露如次。缘有簇桥丝商杨芬如,数年来暴发,家资数万金。昔年与张本兴合资建筑东方茶楼、寅春茶楼铺房。前年游康成租佃东方茶楼营业,每日纳房租银五元,至今两年余,生意萧条,先后共欠房租五十四元。阴历本月初十日,杨索欠租,曾出手打游之管事夏某,经坐座中啜茗之许某劝解,杨复恃富逞凶,反将许姓所带之表打碎,并咒骂不休。声称我打死他,有我抵命,与你何干?游康成恐生意外,竭力向杨敷衍,乞杨缓期一周付清。殊至十七日满限,游之欠款,尚未办齐,只付洋十五元。次日晨即十八日,杨到东方茶楼索欠租,时值堂倌唐洪兴开铺板,杨言若不把款付清,不准开铺营业,堂倌据理力争,触杨盛怒,随即拳足交加,……(游康成)只见堂倌已毙命在地,及时派人通知堂倌家属。唐洪兴,中江人,现住鼓楼三倒拐,家中有一老母一妻一子,并无弟兄,全赖堂倌供养家口。(游)亲赴各段,东南西北四段,投报团务首人及区团正。众首人抱息事宁人主义,同往会杨,拟劝杨略出烧埋费了事。殊杨吝啬成性,宣告伊无请首人调处之必要,令首人勿得多言,各自回去。移时游康成与尸亲将杨芬如拉至地方法院,并恳验尸。

这里值得注意的是,报道中的这个事件发生后先由“团务首人及区团正”插手,而非交由警察处理。显然,起初社区的领袖试图不通过警察解决这个案子,要求殴人致命者杨芬如支付堂倌的丧葬费用,但杨却拒绝了这个条件。从现代社会的角度来看,这起杀人案,显然应该先报告警察,并交由警察处理,但社区的领袖却竭力避免官方的介入。我们可以设想,如果杨接受了上面的条件,这个案件可能永远也不会引起公众的注意。此事件一经媒体的报道,便引发了社会各界的关注。据地方报纸报道,在法院听证的那天,有上千愤怒的民众聚集在法院外面,要求法院进行公正的判决。[注]《国民公报》1929年7月27、29日,第6版。关于这一事件更详细的报道,参见《国民公报》1929年8月1、18日,第6版,9月15、16日,第6版,1930年5月29日,第9版。

从上面便可以看出,堂倌们经常是茶馆暴力的直接受害者。而发生在1943年8月的另一案件,则直接表明了这一点。一天,几个“流痞”在不二茶楼点了茶,告诉堂倌吕清荣一会儿付账,但吃完茶他们便溜走了。第二天,这几个人如法炮制,吕追出去要钱。这几个人却称吕使他们在公众前丢了面子,不仅不付钱,还将吕身上打得青一块紫一块。当路人试图阻止他们的暴行时,其中一人竟然朝天开枪进行恐吓。那些认识吕的人都说他“素行本仆,深得主人信仰(任),以致工作数年,毫未与雇(顾)客生过纠纷”。为此事,工会向市政府请求主持公正。但在询问中,地痞反咬一口,称吕先抢了他们的子弹和钱,工会反驳道:吕清荣乃一堂倌,“何敢在众目睽睽之下”进行抢劫?显然这是“托词欺诈”。在调査之后,工会确认事件确实是由地痞挑起的,“身藏枪械,合同流痞,持枪威吓本会职员”,并要求警察立即验伤,起诉行凶者。市政府对这个请愿迅速作出回应,命令“査此案以向法院起诉”。这个事件直接显示了茶馆中堂倌的艰难处境:如果他们设法保护自己的利益,就可能要冒着被伤害甚至丢命的危险。[注]《成都市茶社业职业工会呈》,成都市政府工商档案,38-11-984,成都市档案馆藏。特别是在战争时期,由于难民和退伍军人急剧增加,造成了社会的混乱,若仅仅依靠警方的力量,则不能有效地控制肇事者。因此,在这个时期,工人们不得不依靠自己的组织,比如工会或者秘密会社等其他社会力量进行自我保护。

此外,在公共场所工作的女茶房们更容易成为茶馆中性骚扰和暴力的对象。[注]地痞在公共场合骚扰妇女长期以来一直是一个不可忽视的社会问题,自清末以来,警方便试图控制并消除这种现象。关于对这种行为的规定和处罚的研究,参见Wang, “The Struggle for Drink and Entertainment: Men, Women, and the Police in Early Twentieth-Century Chengdu”.1939年发生的两起事件,曾引起当时社会的广泛关注。第一起事件是一个叫汤炳云的女茶房,在龙春茶园提供热脸帕服务并兼卖香烟,因拒绝一个男人的骚扰而遭到毒打。一天,她出去买饭被周姓地痞截住,周企图调戏她,她逃进茶馆,但周仍对其穷追不舍,企图在茶馆中再次对汤进行袭击。后因汤在公众面前谴责了其行为,他遂恼羞成怒,把她打成重伤,口吐鲜血。当周围的顾客们试图制止他时,他暴跳如雷,并继续殴打那名女茶房。另一事件则涉及元圆茶社的女招待谢礼贞,当时一个在茶社饮茶的丁姓顾客装着从地下拾毛巾,却抓住谢的脚踝不放。谢礼貌地叫他住手,但丁不仅不听,反而对她进行猛然袭击,连着来劝解的茶馆老板也被丁殴打。[注]《取缔女招待》,成都市政府工商档案,38-11-908,成都市档案馆藏。诸如此类事件的不断发生,使得在茶馆谋生的女招待面临着严重的威胁。

面对无法尽数的职场暴力的威胁,凌国正主持下的工会很自然地成为这些女茶房们的主要保护者。在上述两个女招待被调戏和袭击后,工会立即向市政府请愿,请求“严惩凶手,用保善良,而维治安”。请愿书中指出,这些社会流氓经常调戏女茶房,当女茶房们反抗时,流氓们甚至使用暴力来殴打强迫她们,同时由于这些社会的弱者需要在此谋生,因而她们并没有其他的选择,也难以逃脱被蹂躏的境遇。如果妇女们力图保护她们的尊严,那么则可能导致更悲惨的结局。请愿书中还指出,这类事件“层出不穷”,使得女茶房们不得不依赖工会的保护才能继续在茶社业中谋生。为了获得社会上更多的同情,工会特别指出,这些女茶房们许多都是前方将士的妻子,她们的丈夫在前方为国家与日寇浴血奋战,她们和儿女却在家忍受饥寒交迫的生活,在茶馆工作是她们唯一的为生之道,却又遭受到地痞流氓的骚扰和欺辱,这种现象实际上是“摧毁女权,妨碍风化”。同时,由于他们的妻子儿女生活没有保障,“致使前方沐血抗战之官兵因家属不得保障而有后顾之忧,影响抗战,是非浅鲜”。[注]《取缔女招待》,成都市政府工商档案,38-11-908,成都市档案馆藏。正如前面所提到的,其实茶馆的女招待们有各种不同的背景,但工会强调她们是“前方沐血抗战之官兵”的家属,不失为一个能得到社会广泛同情的策略。

此外,借此机会,工会进而呼吁政府和社会需要对女招待持一种积极的态度,并理解她们的处境:“此亦全国总动员”之时,“国家需兵之际,女子出而代之男子之劳”,因此政府应该给予必要的支持和保护,保证“女子经济独立”,这样可以“极力培植以充国力”。同时,工会还请求政府发布告示,禁止骚扰,严惩违法者。在收到工会请愿书两周后,成都市市长将信批转四川省警察厅,在批文中,指出骚扰女茶房是“有伤风化,蔑视人权”。[注]《取缔女招待》,成都市政府工商档案,38-11-908,成都市档案馆藏。对于这个事件的最终结果虽然我们并不清楚,但至少我们看到了在这些事件发生后,工会所作出的努力,以及当时的政权对解决这些问题的重视。[注]《成都市茶社业职业工会呈》,成都市工商局档案,38-11-984,成都市档案馆藏。

当然,我们还应该意识到,尽管工会一直在为保护工人的权益作出努力,但是他们的能力还是有限的,原因有以下几个方面。首先,如上面已经讨论过的,工会基本上是一个国家支持的组织,虽然它代表工人的权益,但也必须按国家所制定的规则行事。第二,工会缺乏一个强有力的领导层,加之经常遭到内部危机的干扰,影响了其号召力。第三,工会还面临来自同业公会、特别是袍哥组织的竞争。那些加入了袍哥组织的茶馆工人,公开反对工会强迫加入的措施,使得工会工作在一定程度上受到限制。第四,正在进行的战争亦对工会作用的发挥有所影响。因为政府不断地宣传为了国家利益,人们应该牺牲个人利益,所以工会任何关于争取工人权利的努力,如果与政府的政策和主张不一致,都可能被指责为不爱国,而很难取得应有的成果。

七、男女茶房的社会形象

由于茶馆工人是在公共场所谋生,为公众服务,因此相比其他在小商铺工作的工人留下了更多的记录,由此也使得我们可以窥探到这些男女茶房的社会形象。这些茶房们的社会形象既是基于他们的工作表现,同时也是由地方精英的话语霸权所决定的。在民国时期,为了创造一个新的和进步的省城形象,地方精英们不断地在成都推动并宣传现代和西方的观念。[注]Wang, “The Idle and the Busy: Teahouses and Public Life in Early Twentieth-Century Chengdu,” pp.411-437; Wang, Street Culture in Chengdu.由于公共场所通常为大众所注目,所以茶馆和茶馆工人便成为其首要改良之对象。虽然我们不能说,全部茶馆工人都有着消极的形象,但与茶馆业一样,由于这些茶房们有着复杂的社会关系,即使他们中的不少人在顾客中颇有人缘,但仍然难免遭到来自精英阶层的严厉批评。

茶馆工人们在社会中有着各种各样的形象,而这些形象是被不同的人从不同的角度建构起来的,尤其是茶馆女招待们的形象。当时的舆论对茶馆女招待有两种截然不同的态度。对于那些同情女茶房者,强调这些女茶房们所面临的处境,并把茶馆描述成一个熔炉,认为这些女性可以在那里得到磨炼。因为在茶馆的环境中,她们必须应对各色人等,这使她们的眼界更为开阔。同时,从一定程度上来说,这些女招待的出现还改变了社会的一些旧风气。在茶馆饮茶的一些单身汉会主动追求这些女招待,他们中有的还跨入了婚姻殿堂。有人注意到,在这些青年男女熟悉后,先是一起去看戏,待关系进一步深化后,开始互赠礼物,如一条围巾或一幅布料等。如果他们决定了今后终生相守,那么便会租一间小屋,把自己的东西搬到一起,不举行婚礼,也不要嫁妆。由于茶馆成就了不少对这样的青年男女,便使其获得了“恋爱场所”的美名。对于那些同情女招待处境的人来说,他们认为这些女招待是妇女经济独立的先驱,对社会风气的影响具有积极的作用。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版;周止颖:《漫谈成都女茶房》,《华西晚报》1942年10月13日,第2版。考虑到当时大部分妇女的婚姻是被父母控制,因此,我们必须承认这些普通妇女是在为自己的婚姻自由向传统进行挑战。

另外一些评论者也尽量理解茶馆女招待们的处境,如其中有人指出,如果茶馆里只有男人,也未免有点枯燥,女茶房的出现实际上活跃了茶馆生活。至于她们同顾客调笑,这些评论者反驳说,如果这些妇女们不竭力讨顾客的欢心,使他们高兴,那么她们的雇主将会不满,进而影响到她们的生计。像轿夫和小商小贩等下层民众,在工作累了一天以后,也很想到有女招待的茶馆轻松一下,在她们那里得到一些安慰。[注]周止颖:《漫谈成都女茶房》,《华西晚报》1942年10月13日,第2版。葛以嘉描述了人们怎样在茶馆中与旦角调情。参见Joshua Goldstein, “From Teahouses to Playhouse: Theaters as Social Texts in Early-Twentieth-Century China,” Journal of Asian Studies, Vol.62, No.3, 2003, p.763.在这里笔者想强调的是,茶馆里女招待的出现,重新定义了男女在公共场所的关系。根据中国传统,青年妇女不应该与家庭成员以外的任何男人有直接接触。但在茶馆中女招待和男顾客的关系,开始动摇了这个社会传统,对妇女解放具有积极的影响,当然,这也是为什么这些女招待们遭到如此强烈攻击的原因之一。

然而,一些地方报纸对于女茶房的批评却是一浪高过一浪。这种带有偏见的强烈情绪逐渐散布到社会各个阶层,因此,即使当女招待们遭到地痞流氓欺辱的时候,人们所表现出来的态度,不是幸灾乐祸,就是怪罪于她们,认为她们是咎由自取,很多人都认为女茶房“成了茶社老板眼里的一枝摇钱树”,用其特有的性别优势来招揽顾客。有人还指责她们与地痞流氓有来往。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。当时的女招待与地痞之间确实有联系,这也并非是一个秘密,因为对这些女招待们来说,在公共场所工作,如果要生存的话,几乎不可能不和这些常在茶馆混的人打交道。

另一些批评者则认为从事女招待的工作导致了这些妇女的道德沦丧。按照他们的说法,这些妇女在刚出来工作时,“都才是十七八至廿二三岁的年龄,……过时的旗袍,脸上淡淡地涂一点白粉,套上一件白雪的围裙,羞答答地周旋于包厢座中的茶客间,使人见着一望而知她们是刚由厨房内走上社会里来的”。但与此形成鲜明对比的是,到了1940年代,这些女招待们就变成了“唇涂口红,脸擦脂粉,烫其发,高其跟,在茶馆中与茶客们,不是轻狂胡诌,就是怪笑连连”的形象,她们之中“种类复杂,丑态百出”,只要有客人进入茶馆,一个女招待便会上来厚颜地纠缠,“嬉皮笑脸来一声:‘喂,不吃烟?洗不洗脸?’”,甚至做丑态故意引客人发笑。因此,一些精英们认为“近年来,成都茶馆都变成了很不平凡的场合。女茶房与茶客公开的打情骂俏,有特别的房间,小费有时甚至超过了茶资的四五倍”。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。

以上种种批评言论的出现,是由于社会对妇女的公共行为的要求比对男人的行为更吹毛求疵。比如,在一系列的批评中,我们并没有发现精英阶层特别指出对与女招待吊膀子的男子的批评。虽然的确有个别女招待卖淫,但大多数所谓“有伤风化”的指责却是基于当时社会中存在的对女招待的偏见。当这些妇女们进入到一个过去纯粹由男人主导的世界,她们所遭到的种种非难其实不难想象,从晚清妇女们开始作为客人进入到茶馆之中开始,到1930—1940年代,这些妇女们仍然在为其进入茶馆等公共场所而进行抗争。[注]西方学者曾对这个问题进行过研究。在讨论美国鸡尾酒女招待和“在男人世界工作的妇女”时,J·斯普瑞德利和苏珊曼指出“作为男人和作为女人的行为,是由我们的文化决定的”,而并非是天生自有的现象。参见Spradley and Mann, The Cocktail Waitresses, p.7; Wang, “The Struggle for Drink and Entertainment: Men, Women, and the Police in Early Twentieth-Century Chengdu”.而对妇女进入茶馆持反对意见的批评者们大多数根本反对妇女的公共角色,而并非仅仅针对妇女进入茶馆这一社会现象。但他们借由此种社会现象,夸大茶馆女招待中存在的问题,并以此反对妇女进入公共场所。

除了在茶馆工作的女茶房外,茶馆的堂倌们也经常遭受到精英们的猛烈批评。毫无疑问,即使是在那些高档优雅茶馆工作的茶博士,其在社会上的地位也是很低的。虽然精英们喜欢茶博士高超的操作技术和丰富的社会阅历,但对他们仍抱有批评的态度。这些批评在相当程度上是出于偏见,不过也是由于其中一些堂倌个人的行为或行业的“陋习”所导致的。例如,茶房有时会在顾客和雇主之间玩小花招,以设法捞点外快。一个比较经常的做法是从每个茶碗中匀出一小撮茶叶,积少成多,便可以多卖一碗茶作为额外收入。[注]崔显昌:《旧蓉城茶馆素描》,《龙门阵》1982年第6期,第101页。而这些行为无疑加深了精英们对堂倌的蔑视。

此外,茶房们有时还会有小偷小摸的行为,这同样也受到精英们的强烈谴责。当然,如果我们知道他们当时所处的困境,可能会对他们的这些生存术抱有一分同情。同时,这些反面行为不仅反映出一些茶房为了挣更多钱的绝望处境,也显示了他们在困境中挣扎的生存能力。[注]例如,一个茶馆的二楼是一个商铺,有次丢失了几根烟管,嫌疑人张文先是该茶馆的堂倌,因此警察例行到他家进行调查。但在调查时,张却执意在一个餐馆招待那警察酒饭,然后两人又到茶馆喝茶,就在这个时候张伺机逃跑了。于是,该报道称张“贼计多端,用计脱逃”。虽然张的盗窃行为是违法的,但借此也可以看出这个堂倌经验丰富,机灵了得,把警察都玩弄于股掌之上。参见《成都快报》1932年3月28日,第6版。但社会精英们并没有对其表现出过多的同情,1941年的一篇关于一个茶房从一个妇女卖身中获利的报道,便以《茶房可恶》作为标题,充分显示了精英们对一些茶房不堪行为的愤慨。报道说一个军官看上了一个在茶馆和餐馆卖书报的女人,于是他请一个茶房去拉皮条。那个女子虽然有点犹豫,但终抵不住500元钱的诱惑。然而交易做成后,那茶房只给那女子50元,而把其余的私吞,因此导致了两人的纠纷。那女子将茶房告到官府,但茶房早已逃之夭夭,因为其知道在茶馆拉皮条是违法之事。[注]《华西晚报》1941年5月21日,第5版。诸如此类事件的发生,不仅在一定程度上毁坏了男茶房们在公众心中的社会形象,同时也给了地方政府非常好的借口对茶馆这样的公共场所进行严密控制,以维持“公共秩序”。

八、政府管控

在民国时期,政府总是把注意力更多地放在城市的公共场所上,并对这些地方进行严密的管理和控制。随着晚清新政的实施,成都与中国其他城市一样,在地方当局和改良精英的倡导下,经历了一系列改变城市形象的运动,在这个过程中,作为最重要的公共空间,城市的外观不断进行着重建和改造。[注]2000年周锡瑞编辑了一本论文集《重建中国城市》(Joseph W. Esherick, ed., Remaking the Chinese City: Modernity and National Identity,1900-1950, Honolulu: University of Hawaii Press, 2000),主要讨论中国社会的现代性和国家认同,其中收录的文章包括钱曾瑷(Michael Tsin )关于广州(“Canton Remapped”)、罗芙云(Ruth Rogaski)关于天津(“Hygienic Modernity in Tianjin”)、司昆仑(Kristin Stapleton)关于成都(“Yang Sen in Chengdu: Urban Planning in the Interior”)、汪丽萍(Liping Wang)关于杭州(“Tourism and Spatial Change in Hangzhou, 1911-1927”)、董钥(Madeleine Yue Dong)关于北京(“Defining Beiping: Urban Reconstruction and National Identity, 1928-1936”),C·姆斯格若夫(Charles Musgrove)关于南京(“Building a Dream: Constructing a National Capital in Nanjing, 1927-1937”),麦金农(Stephen MacKinnon)关于武汉(“Wuhan's Search for Identity in the Republican Period”)、麦岚(Lee McIsaac)关于重庆(“‘Righteous Fraternities’ and Honorable Men: Sworn Brotherhoods in Wartime Chongqing”)等专题研究。这些文章揭示了当时中国社会所面临的城市规划、建设、卫生、秘密会社等一系列问题。关于成都城市改良的系统研究参见Wang,Street Culture in Chengdu; Stapleton, Civilizing Chengdu.而此时,散布在成都街头大大小小的茶馆便成为改良的最主要目标之一。[注]Wang, “The Idle and the Busy: Teahouses and Public Life in Early Twentieth-Century Chengdu,” pp.411-437; Wang, Street Culture in Chengdu, Chaps.4 and 5.在整个民国时期,政府发布了许多关于茶馆的规章制度,其中包括针对茶馆工人的一些特别规定。[注]《四川省管理茶社办法》,38-11-298,《规定旅馆商店及茶社招待生服的办法》,38-11-335,《茶社违法管制规定请予传询查封》,38-11-1441,成都市政府工商档案,成都市档案馆藏。

在如此社会风气的影响下,地方政府同时颁布了限制茶馆内女茶房的规章条文。1941年,四川省警察厅因为担心茶馆内女茶房与顾客“调情”、为小费争执以及没有系围裙等问题,令茶社业公会监督各茶馆实施整改。同时颁布了关于女茶房服装和行为的10条规则:女茶房在工作时必须穿长袖、系白围裙或穿蓝旗袍,同时还要佩带证章;女茶房们不允许与顾客开玩笑,或有任何“有碍风化秩序”的行为,否则顾客有权将其行为报告警察;女茶房不得卖淫,不能要求小费,或未经允许擅自涨价;此外,如果女茶房与“汉奸”有来往或者是偷顾客东西,茶馆掌柜必须报告官方,知情不报者将承担法律责任,同时任何违规的女茶房也将受到惩罚。[注]《四川省会警察局训令》,成都市商会档案,104-1388,成都市档案馆藏。这些关于女茶房工作时仪表与行为的规定涵括范围甚广,其中有些条文定义模糊,无法确定其界限,这无疑为当时饱受争议的茶馆女招待的谋生增加了困难。

在各种规章制度的限制、经济危机的打击以及沉重的社会压力等因素的影响下,很快,女茶房们的“黄金时代”在1940年代初便结束了。正在进行的战争和经济的恶化造成了物价的上涨,由于中下层民众是街头茶馆的主要顾客,但其时他们自身已几乎难得温饱,再加上日机的空袭,自然造成了茶馆顾客的减少。而且,到了1940年代初,人们已经从战争刚爆发时的惊恐中安定下来,精英和政府官员们开始着手恢复旧有秩序,女茶房这个新职业便成为了他们的眼中钉。在经济压力、社会舆论和政府控制的三重打击下,大批女茶房被解雇,同时也有很多的女招待迫于压力而辞工。在这个时期,茶馆中女茶房的数量从1937年的四百多人,急剧下降到1942年的不足一百人。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。在西方,卖淫成为饮酒等公共场所的共同问题,参见W. Scott Haine, The World of the Paris Cafe: Sociability among the French Working Class, 1789-1914, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996, pp.190-191.

这些迫于压力辞去茶馆工作的女招待有着不同的结局。她们中有许多人不得不再次返回家庭和厨房,但根据当时对女招待问题一直有所关注的陆隐的记载,有的女招待“不惯于家庭清苦生活,则沦为神女”。不过,另一些则试图另辟途径,继续寻求经济上的独立。她们三五成群到成都之外的茶馆再次寻求工作机会。在成都平原的乡场上,一如抗战初的成都一般,她们很快便吸引了大量的茶客。然而由于地方政府以“有伤风化”为借口,对她们进行严格限制,她们又不得不经常性地被迫转移,因而很难在一个地方工作超过几个月的时间,这使得她们的工作环境进一步恶化。到了1945年3月,四川省政府颁布的新禁令给女茶房这个职业以致命一击,虽然条款中称禁止“青年妇女充当茶房”,但地方报纸报道此事时以《绝对禁止妇女充当茶房》为题,实际上最终把妇女驱逐出了这个行业。[注]陆隐:《闲话女茶房》,《华西晚报》1942年2月25-28日,第2版。由此可以看出,虽然在社会的歧视和压力下女茶房这个职业走向衰落,但政府的限制却是这个职业消亡的根本原因。

九、结 论

本文通过考察民国时期茶馆工人和顾客的各种关系,男堂倌与女茶房之间的冲突,人们对茶馆工人的态度和看法以及工会怎样保护其会员和解决内部纠纷,来看茶馆工人们的社会形象与生存处境。茶馆工人们建立了与顾客之间的特殊联系,而这种联系也成为了茶馆文化的一个重要部分。高质量的服务虽然是各种小商业竞争的重要手段,但这却是茶馆赖以生存的基础。通常来说,顾客们对茶馆的服务比对其他商铺的期望要高得多。如果说顾客去餐馆是为了吃饭,去店铺是为了购物,去小作坊是为了修补东西,而他们去茶馆则是为了打发时间、休闲或娱乐。即使是去茶馆办事,他们也会因为待在那里的时间长,而期望身心得到愉悦。因此,这些顾客对茶馆的服务,即茶房怎样对待他们十分在意。同时,茶馆工人也较其他小商铺雇员更能与顾客建立一种密切联系。由于茶馆工人们的工作态度和服务水平直接影响到茶馆的生意,也与他们自身的生计密切相关,所以茶馆雇员不得不竭尽全力使顾客满意。为了达到这个目的,他们培养了谦卑、热情、认真的工作态度,在不断的实践中学习了怎样应对三教九流人物的经验。茶馆工人与他们顾客之间的互动,不仅反映出了茶馆内复杂的社会关系,同时还展现了茶馆丰富多彩的职场文化。

此外,在茶馆内,男女工人间在工作场所还存在着严峻的性别冲突。抗战时期,由于大量难民涌入成都,茶馆不得不暂时向女招待打开了大门,这是茶馆内出现的雇佣新现象。但女招待“侵入”由男人主导的茶馆世界引起了男性“茶博士”的不安、恐慌乃至愤恨,他们担心那些无技术但有“脸蛋儿”的女招待抢去他们的饭碗,使他们并不富裕的生活雪上加霜。与其他行业不同,没有技术和训练的人也可以在茶馆里混一口饭吃,给顾客提供服务并不要求当多少年学徒,但是要想成为“茶博士”,则非有多年的经验不可。即使“茶博士”们所能提供的服务,并非借助性别和面容优势可以简单地取代,但茶馆老板雇佣妇女作招待这一行为,还是让茶博士们感受到前所未有的危机。此外,茶馆雇佣女茶房受到了顾客的广泛欢迎,这也加深了茶博士们的危机感。这些毫无技术的妇女抢夺了有技术的“茶博士”的工作,便不可避免地引起了后者的不满和抵制。此外,在公共场所工作,女招待们还遭遇到来自异性的持续不断的性骚扰,包括地痞流氓的欺辱和暴力,因此,她们不得不为在职场工作的安全而抗争。同时,男茶房和女招待间的矛盾还揭示了,在工作场所,冲突并不仅局限于不同阶级之间,而且普遍存在于下层阶级内部。

对当时的社会来说,女茶房们的兴起是对传统观念的一个挑战,为妇女争取工作的权利注入了动力,标志着妇女经济独立的进步。但同时,女招待们不得不面对来自社会、政府、男性同行的歧视。人们对女招待的看法反映了成都社会和文化的传统。直到抗战时期,成都仍然是一个比较保守的内陆城市,传统的价值观仍然主宰着人们对妇女的观念,特别是对她们公共角色的看法。这些保守的传统观念与日益增长的政府控制相结合,使得茶馆的女招待最终陷入了困境。当然,我们不能简单地将对茶馆中女招待的歧视都归罪于文化因素,还有许多其他原因,比如经济和政治等状况都影响了社会大众乃至政府对女招待的态度。可以说,这些女茶房无论是在经济上还是在政治上都是非常脆弱的,一旦危机发生,她们便是首先受到波及的对象。

同时,我们还应注意到,民国时期,在中国像上海、天津、北京等大城市中,存在于现代工厂里的工人阶级的队伍要比内地城市大得多。在大城市的工人阶级,作为一个团体比较引人注目,并且组织了强有力的独立工会。但是,在民国时期的成都,却是小商业占主导地位,其中,在茶馆中,大多数工人都来自农村,作为廉价的劳动力进入陌生的环境。同时,由于这些工人散布在许许多多大大小小的工作场所中,很难组织起来。另外,虽然成都是一个移民城市,但工人的原籍在茶馆中并不重要,不像在上海的工厂中可以成为组织工人的一个有利因素。裴宜理(Elizabeth Perry)指出,在上海,虽然“工作场所隔离”与“普遍文盲”可能“制约了阶级意识”的发展,但是她相信这些因素并不能阻止无技术工人的集体行动。不过本文关于成都茶馆工人的分析却显示出,工作场所的“隔离”不仅遏制了阶级意识的产生与发展,而且还阻碍了工人阶级集体行动的发展。最近关于中国工人阶级和劳工运动的研究,强调了工人原籍和文化倾向的影响,如上海一个工人的行业经常是由其原籍决定的,来自同一个地区的人们通常从事着相同的行业。裴宜理指出这个模式在移民中“形成了很强的团结”。[注]Perry, Shanghai on Strike, pp.27, 60; Honig, Sisters and Strangers; Emily Honig, Creating Chinese Ethnicity:: Subei People in Shanghai, 1850-1980,New Haven:Yale University Press,1992.但这个模式在成都的劳工队伍中并不存在。例如,茶馆工人可能来自任何地方。同时,相较而言,在成都,同业公会要比工会成熟得多,这在一定程度上也使得在小商铺中工作的工人的利益无法得到应有的保障。成都有许多会馆和行会,它们的主要目的是为了防止商铺间的恶性竞争、保护同行利益、建立同乡间的社会网络。这些组织主要由商铺老板、富商巨贾等行业精英所控制,并利用这些组织帮助他们在生意场上纵横捭阖。[注]关于四川的同乡会和公会,参见王笛:《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究,1644—1911》,第558-567页。对其他城市关于这个题目的研究,参见Rowe, Hankow; Goodman, Native Place, City, and Nation.显然,成都的茶社业公会便是这种为茶馆老板而非工人服务的组织,因此在其中谋生的工人并没有自己的声音。

虽然成都的茶社业职业工会本身并不成熟,处在政府的监视之下运作,而且在内部团结上也存在许多问题,但其仍然可以代表茶馆工人发出自己的声音。成都的茶社业工会最显眼的角色不是组织工人争取更好的工作条件和增加工人工资,而是扮演着政府与工人间的中介,这与其他大城市的工人工会组织形成了鲜明对比。在工会成立之前,茶馆工人没有任何渠道可以同政府进行沟通,也没有组织代表他们的利益。但工会成立后,情况便发生了改变。工会的早期成功之一便是争取妇女在茶馆工作的权利,即使工会缺乏全面保护工人的能力,但仍然可以代表受害者要求政府主持公道,使工人的权利问题得到社会的关注,并争取社会公众的同情。不过,我们没有任何证据表明工会曾组织工人为维护自身的利益,向茶馆老板或地方政府进行过抗争。在中外工人运动的研究中,工会都是作为国家政权的对立面而出现的,特别是在马克思主义历史学中,我们经常看到共产党在工运中的活跃角色。然而通过对成都茶社业工会的研究,我们发现了近代工会的另一种面貌。在国民政府指导下的工会,不仅不是站在国家政权对立面上为争取工人权益进行斗争的组织,甚至是国家政权的合作者。而这再次为国家深入并控制地方社会提供了证明。

在民国时期,所有这些微小的变化都可能代表着中国小商业职场环境和职场文化的重大转变。本文关于战时成都的茶馆工人和职场文化的研究便为我们提供了一个很好的机会,去审视当时在血腥战场背后的城市贫民的生活状况和处境,并了解在这个关键时期,这些小人物们的命运是如何与整个中国的社会、经济、政治境况联系在一起的。