我国少数民族翻译研究的现状与展望

——基于国家社科基金项目的立项分析(1997—2019)

⊙ 马晶晶 穆 雷

(广东外语外贸大学高级翻译学院,广东 广州 510420)

引言

过去30年我国翻译研究发展迅速。借着改革开放的东风,翻译学从无到有,从小到大,成为一门新兴学科,研究成果丰硕,但少数民族翻译研究一直是我国翻译研究里的薄弱环节。穆雷基于对博士论文、期刊论文和项目的统计分析,指出我国民族语言翻译存在人才匮乏、学科建设和理论研究落后,少数民族语言翻译研究与普通翻译研究融合不够等问题。[1]130—140在少数民族文化外译与传播方面,魏清光、陈珞瑜指出少数民族文学对外译介存在规划、渠道、路径不足,以及数量少、成效低、质量良莠不齐、输出不均衡等问题,这在一定程度上表明少数民族文学翻译研究亟待加强。[2],[3]

国家社科基金项目是我国人文社会科学研究领域最权威的资助基金,代表了我国人文社会科学研究的最高水平。对国家社科基金项目的立项分析,有助于我们了解和梳理相关领域的发展情况,也能一定程度反映国家对相关选题的关注和支持导向。年晓萍、张威、黄婷和黄勤,以及张梓辰和张政等人基于国家社科基金中翻译类研究项目的立项统计,分析了我国翻译研究的现状[4],[5],[6]32-37,[7]17-21,但是目前还没有专门对翻译研究类项目中少数民族翻译项目的统计分析。因此,本文尝试从国家社科基金项目1997年首次出现少数民族翻译相关项目开始,对截至2019年的所有翻译项目中的少数民族翻译项目进行统计分析,以从一个角度窥视其发展现状,展望未来发展方向。

一、少数民族翻译项目统计与分析

本研究以国家社科基金的全部立项名单为基础,用文献计量法的词频统计和内容分析相结合,首先以“翻译”或“译”为关键词进行筛查,筛选出国家社科立项项目中的翻译类项目,然后对筛选出的项目进行二次人工筛选鉴定,筛选出少数民族翻译类相关项目。

需要指出的是,二次人工筛选为逐条鉴定选择,仅筛选与少数民族翻译类相关的立项项目。因此,部分宗教翻译项目,如“佛经翻译”“基督教典籍”翻译等,如未明确涉及某个少数民族,则不统计在内。项目须有明确指涉少数民族的关键词,如“藏传”“藏译”“苗译”等,才纳入本次统计范围。另外,个别项目虽涉及“民族”,但“民族”一词在文中仅指“中华民族”,即相当于“国家”的概念,也不纳入统计范围,如2018年立项项目“中国近现代民族价值与翻译研究”。还有一些边界较为模糊的项目,作者以“内容必须涉及少数民族族群或族源”为标准来进行鉴定,如“敦煌吐蕃”“回鹘文”,因其与少数民族族源相关,故纳入本次统计范围。

(一)项目总数量及类别分析

1997年,国家社科基金项目立项中,在“宗教学”里首次出现少数民族翻译研究项目“翻译藏传佛教噶举派著名密宗典籍《那若六成就法》”。2006年以前,少数民族翻译项目仅增加了两项,分别为2001年1项,2006年1项。从2007年开始,则每年都有相关项目获得立项,且整体呈上升趋势,尤其从2011年起,增长幅度显著,但在2017年后,又出现下滑。截至2019年,少数民族翻译研究相关项目共计124项。

图1 1997—2019年国家社科基金项目中少数民族翻译项目数量变化总览

由图1可见,从2011年开始,立项数量虽有起伏,但整体呈显著上升趋势,2017年达到最高点。根据黄婷和黄勤的统计,除2014年外,2005至2016年间,“每年的翻译研究项目立项总数量呈现稳定及迅速增长态势”[6]32;根据张梓辰和张政的统计,2013至2017年间,“2017年为立项数之最”[7]17。本次统计中的少数民族翻译项目,作为翻译研究项目的一个模块,其在国家社科项目中的比重变化自然也随翻译研究项目的整体变化而变化。少数民族翻译项目在翻译研究项目总数中所占的比重具体如下图所示:

表1 2009—2019年间少数民族翻译项目占翻译研究项目立项总览①

从表1可看出,尽管与2010年以前相比,2010—2018年间少数民族翻译项目总数增幅明显,但其在翻译研究项目中的占比变化却不稳定,并未显示出整体增长态势,尤其2019年出现了较大幅度的下滑。从以上数据看出,占比最大的是2011年,达到24.5%。这也在一定程度上反映了少数民族翻译研究发展的薄弱与不稳定性。

在项目类别上,截至2019年的124个立项中,占比最大的分别是一般项目54项,以及西部项目42项。具体分布情况如下:

图2 1997—2019年少数民族翻译项目的各项目类别比例分布

在少数民族翻译项目中,一般项目和西部项目的极大比重,反映了国家对该研究领域的重视和大力扶持,尤其对于少数民族自治区及少数民族资源丰富的西部地区,以立项的方式对相关研究进行支持。

(二)项目学科、地区及民族分布情况分析

1.学科分布

按申报学科来看,本研究所统计的121个项目中(不包含3个未划分学科的重大项目),学科分布比重的前三甲分别为:“语言学”立项项目45个,占少数民族翻译项目总数的37.2%;“民族问题研究或民族学”28个,占23.1%;“中国文学”和“宗教学”各17个,各占14%。具体情况如图3:

图3 少数民族翻译项目学科分布情况

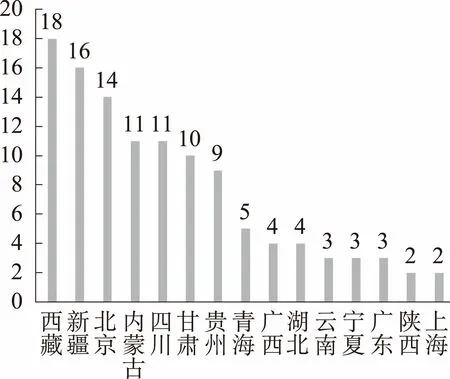

图4 少数民族翻译项目地区分布情况(项)

除了跟“翻译”渊源最深的传统学科“语言学”外,少数民族翻译项目更多地出现在“民族学”“民族问题研究”“宗教学”“中国文学”“中国历史”学科,体现了少数民族翻译研究的独特性,即多学科交叉性,与民族学、宗教学等相关学科密不可分。同时,少数民族翻译在中国文学和中国历史的相关研究中也具有不可忽视的特殊意义。这也提示我们,在从事少数民族翻译研究时,阅读面不能仅仅局限在语言学领域,需拓宽研究视野,关注民族学或民族问题研究、中国文学、宗教学和中国历史等相关领域。

2.地区分布

本研究对少数民族翻译项目的申报人单位所在地区进行了统计,发现项目分布的地区特点突出。立项项目申报人单位所在地集中在西部少数民族自治区或少数民族集中的省份,充分说明西部地区在少数民族翻译研究方面占据独特优势。

如图4所示,除北京外,项目数量最多的是西部省份或自治区,地区差异显著。除上表所示的省、市、自治区外,还有山东、浙江、海南、河北、天津、江苏、辽宁、吉林和山西各有1项。少数民族翻译研究项目地区分布差异显著的重要客观原因是,我国少数民族人口在西部地区比重较大,因此西部地区占据了丰富的研究资源。根据1953—2010年的6次人口普查分析,我国少数民族人口分布“西多东少”的梯度特征显著。“2010年西部地区少数民族人口占全国少数民族比重为71.42%、东部为15.77%,中部为12.81%”。[8]

另一个突出特点是,民族类院校占据了少数民族翻译项目的半壁江山,如北京的14个项目中,有7个来自中央民族大学;甘肃省的10个项目中,西北民族大学占了7个;四川省的11个项目中,西南民族大学占据7个;而湖北省的4个项目则全部来自中南民族大学。这表明由于少数民族翻译研究具有多学科交叉性,民族类院校可充分利用和整合其民族学、宗教学等优势特色学科资源,且民族类院校集中了大量从事少数民族相关研究的教师、研究员、学生,为研究提供了稳定的人力保障。因此民族类院校在该类研究中具有无可比拟的优越性。

3.民族分布

本研究对项目选题所涉及的民族进行了分类统计。在124个少数民族翻译项目中,以“西南少数民族”为研究对象的项目有2项,从宏观层面研究“少数民族文学”的有3项,以“少数民族作家”为研究对象的有1项。其余选题,笔者根据涉及的民族或族源来进行统计分析,结果表明藏族相关的项目独占鳌头,紧随其后的是蒙古族和维吾尔族。藏族相关项目中,一部分关于“藏经”“藏传佛教”的项目也都归纳在内。需要说明的是,该统计中,明确涉及维吾尔族的有8个,另外有6个选题内容涉及“新疆少数民族”或“新疆”,由于维吾尔族在新疆少数民族中比例较大,为便于统计,本研究把6个“新疆少数民族”项目归到维吾尔族里,因此维吾尔族项目总数为14个。还有少部分项目选题涉及多个民族,如有3个同时涉及藏、蒙的项目,都被纳入了这两个民族的统计里,因此有重复计数的情况。除表2统计的民族外,民族翻译项目中,还涉及纳西族、土家族、瑶族、傣族、布依族、哈萨克族、普米族和侗族项目各1项。

表2 选题内容所涉及的民族人口占比及项目比例情况

根据2010年第6次人口普查,在55个少数民族中,人口超千万的有4个,数量从多到少依次为:壮族、回族、满族、维吾尔族;有14个少数民族人口在百万以上,数量从多到少依次为:苗族、彝族、土家族、藏族、蒙古族、侗族、布依族、瑶族等;有14个人口在3-30万的少小民族,如柯尔克孜族、布朗族、普米族等。[9]

从统计可以看出,人口规模最大的几个少数民族在立项数量上也较有优势,除人口排名第7的土家族和第10的侗族分别只有1个立项外,其余均有2个及以上相关项目。藏族项目数量遥遥领先,除了国家对藏区及藏族文化的高度重视外,博大精深的藏经及藏传佛教文化也是科研项目众多的主要原因。此外,蒙古族有辉煌的历史和灿烂的文化,在我国历史上占据重要地位,这在立项数量上也有充分体现。值得注意的是,一些少小民族,尽管人口稀少,但依然有项目立项,如柯尔克孜族、普米族。这体现了国家对少小民族文化保护和传承的重视,也体现了我国多元一体的民族格局和民族政策。

4.研究内容分析

笔者根据研究内容,对124个少数民族项目进行了梳理,大致将其分为“古籍文献史料”“典籍翻译”“翻译史”“文学翻译”“译介传播”“语料库”“应用翻译”等几大类。各类的具体数目分布如下图:

图5 各类研究内容数据分布情况

(1)古籍文献史料研究

对少数民族古籍、经文、史料、碑文、民间文献等的翻译、译注与研究,是少数民族翻译项目里占比最大的一类,共有53项,占总数的42.7%。这类研究大多集中于民族学(民族问题研究)、宗教学这两个学科里,分别有21项和12项,占本类研究的39.6%和22.6%。由此可见,这类翻译研究的目的是为挖掘民族史料进行相关民族或宗教研究。虽然此类研究并不属于翻译本体研究,但翻译是这些研究的主要研究内容或研究方法,体现了翻译在其他人文社会科学研究中的重要作用及翻译与他学科研究的融合,同样值得关注。

此类研究中涉及最多的民族是藏族,共有30项,占该类项目的56.6%,主要包括藏传佛经翻译、藏区藏文历史文献资料翻译、藏族史籍翻译、藏族哲学文献翻译、敦煌古藏文翻译等重要民族、宗教史料翻译。其中也不乏一些颇具特色的史料研究,如“历代藏文译师及其译著目录研究”“清朝皇帝与达赖班禅之间谕折的收集、译注与研究”等。

翻译方向上,此类项目主要涉及民族语言的汉译或译注,如藏族史籍翻译、彝族古籍翻译等;也有汉译民的项目,如“古代汉文史料藏译研究”;还有民族语言之间的互译,如“清初辽、金、元三史满、蒙翻译研究”。

此类研究几乎占据了少数民族研究项目的半壁江山,却因其不是翻译本体研究而未受到翻译学界的更多关注。蓝红军在回顾中国译学理论的30年历程后,对译学理论未来建设道路提出了包括“重视学科功能”“革新本体观念”在内的四条发展建议。[10]12-15此类研究项目凸显了翻译的社会功能,正是“承担学科社会责任”“建构‘哲学社会科学中的中国’”的良好体现。[10]13同时,从这类研究中我们也能找到更多跨学科翻译研究的起点。

(2)典籍翻译研究

典籍翻译研究历来都是少数民族翻译项目的“重头戏”。本次统计主要分3类:民族典籍、宗教典籍、历史典籍,共计25项。其中,民族典籍共有12项,宗教典籍9项,历史典籍4项,分别占典籍翻译类的48%、36%和16%。

民族典籍主要涉及少数民族活态口传史诗的翻译研究,并且以英译研究为主,包括藏族蒙古族活态史诗《格萨尔》,柯尔克孜族英雄史诗《玛纳斯》,彝族叙事长诗《阿诗玛》、彝族英雄史诗《支格阿鲁》、苗族英雄史诗《亚鲁王》、壮族创世史诗《布洛陀》、藏族活态传承诗歌《米拉日巴道歌》的翻译。还有从宏观角度,对某一民族的典籍翻译进行整体考查,主要有“土家族主要典籍英译及研究”“纳西族东巴经主要典籍英译及研究”。

宗教典籍翻译主要以民族语翻译和汉译为主,比如藏传佛教典籍翻译《宗义广论》《大藏经》编译、布依族宗教典籍《摩经》翻译、古代维吾尔语《古兰经》译本研究等。也有个别外语译入民族语的研究,如“苗疆腹地基督教典籍英译苗研究”。

历史典籍所涉及的4个项目均为《蒙古秘史》的翻译研究,包括“关于《蒙古秘史》的语法系统及元代直译体汉语研究”“《蒙古秘史》的多维翻译研究——民族典籍的复原、转译与异域传播”“中外《蒙古秘史》的译注本搜集、整理与原典汇考”,以及“文化视角下的《蒙古秘史》旁译与总译研究”,足以凸显这部历史典籍在我国民族史及民族文化研究中的重要地位。

各民族的典籍是其文化的精华,是我国多民族文学的重要组成部分。典籍翻译研究对于各民族间的文化交流起着重要的桥梁作用,同时各民族的典籍外译研究对于强化我国多元一体的国家认同和民族认同具有重要意义,这一领域的研究需要大力关注和支持。

(3)翻译史研究

少数民族翻译项目中的翻译史项目共有6项,占总数的4.8%,分别涵盖“哈萨克翻译文学史”“蒙古族翻译史”“藏族翻译史”“中国现代文学蒙译史”“藏族译学史”“藏族格言诗翻译史”。少数民族翻译史研究反映的是民族语言互译互动、互相影响以及我国民族融合发展的历史进程,不仅对民族学、宗教学、历史学等学科有重要研究价值,同时也是对翻译史研究的重要补充。目前看来,翻译史学界对这个领域的关注不够,研究的广度和深度都还有限,未来还有很多可以挖掘的空间。

(4)文学翻译研究

上文提及的民族典籍指的是少数民族口头传承的民间活态史诗,而此处所归纳的文学翻译涉及宏观的民族文学翻译研究,以及现当代文学文本或少数民族作家的相关研究,共有10个立项。按照翻译的语言方向来划分,外译研究有4个,即“文化翻译与少数民族文学英译研究:基于民族志和翻译学的视角”“宁夏回族‘花儿’的认知体验及英译研究”“‘一带一路’的战略下少数民族活态史诗域外传播与翻译转换研究”“社会学视阈下的当代藏族文学英译研究”;民民互译与民汉互译,主要有“新疆当地各民族文学跨族际传播研究”“清代蒙译本《水浒传》研究”“满译本《三国演义》版本研究”。除此之外,还有诸如从翻译的视角来研究少数民族作家写作等问题的相关选题。无论是少数民族文学外译,还是民民互译、民汉互译,都符合国家文化发展的方向和需求,因此也得到了社科基金项目的青睐,为后续研究提供了启示。

(5)译介和传播研究

在中国文化走出去的战略背景下,少数民族文学、文化的译介及其在海外传播的相关研究也具有时代意义,因此在国家社科基金项目上也有相应体现。其中有较为宏观的“当代少数民族文学对外译介研究”,也有具体到某个地区或省份的民族文化传播研究,如“跨文化传播语境下的新疆少数民族文化产品译制研究”。比较值得关注的是,在译介研究中,出现了英语以外的其他语种的译介,如有2项课题涉及日语,且都与西南少数民族有关,分别是“20世纪以来日本学者西南少数民族研究成果述评与译介”和“中国西南少数民族民间文学在日本的译介与影响研究”。还有1个项目涉及法语苗学论著的译介。除了对外译介研究,此类项目中也出现了外文文献在中国的译介,如“美国哈佛大学藏晚清民国时期外文回族文献译介与研究”,还有中国对中亚民族的译从研究。在形象学研究日益受到关注的背景下,2019年出现了少数民族形象译介研究“三百年来海外文献中苗族形象译介与研究”,期待日后有更多民族的形象译介研究,对民族学、翻译学、译介形成新的补充。

少数民族文化外译研究占据了这类项目的重要比例,但这类项目的整体数量依然较少。段峰指出,我国少数民族文学外译的状况是“实践的被忽视导致研究的匮乏,研究的匮乏进一步加深了实践的被忽视”[11]144,而这样的状况和我们正在开展的“中国文化走出去”是不相称的。近年来我国主流文学的译介研究得到了较高关注,然而对于多民族的中国,少数民族文学文化的译介与传播研究更能体现文化的多样性,同时也反映“一个国家的主流文学和文化对民族文学文化尊重和平等的态度,对于中华文明的发展与延续具有重要意义”。[11]144译介和传播研究对于族际、国际间的文化交流必不可少,同时也是中国话语体系建构的重要组成部分,应该引起更多重视和关注。

(6)语料库研究

由于双语和多语语料库与翻译研究紧密相关,因此在本研究中,涉及少数民族语言和汉语的双语或多语语料库也被纳入统计范围。关于此类双语或多语语料库的研制和研究,共有6个项目。其中,关于汉藏双语语料库的项目有2个;汉维语料库有2个,其中1个是“基于语料库的汉维翻译教学研究”,这样的课题对于少数民族地区的双语或多语教育研究,以及少数民族翻译研究,都有重要的借鉴作用。在6个项目中,涉及多语语料库的仅有1项,是“北疆维、哈、锡、俄、汉五种语言多媒体口语平行句库建设”。这种涉及少数民族语言的多语语料库的课题不仅新颖,而且具有较强的实践意义和应用价值,也是对少数民族翻译研究的有力补充。

语料库翻译研究是近一二十年来的新兴研究领域,对于少数民族翻译而言,具有重要的资料保存和系统研究作用,值得加大力度,从丰富的少数民族翻译文本中挖掘更有意义的内涵。仅从语料库的建库来看,多种少数民族语言的介入也对语料库的发展起到一定的推动作用。

(7)应用翻译研究

被笔者归为“应用翻译”的8个项目,有6个涉及少数民族地区的公示语、外宣翻译,有1个涉及机器翻译,还有1个涉及术语翻译。前一类的6个项目中,2个关于新疆地区,为新疆公示语翻译研究和新疆英译外宣文本;2个关于西藏地区的外宣翻译;1个关于内蒙古外宣资料的汉蒙英三语语料库。目前为止,少数民族翻译项目中,唯一一个涉及机器翻译的项目是“基于神经网络的蒙汉机器翻译方法研究”。涉及术语翻译的是“‘一带一路’战略下西藏特色产业之传统术语翻译及其实际应用研究”。公示语翻译和术语翻译在汉外翻译研究中成果颇丰,但在少数民族研究中尚不多见。从民族交往与对外交流的角度来看,此类研究的社会需求较大,今后可能还有较大发展空间。

(8)民族语言翻译研究

少数民族翻译项目中的语言学本体翻译项目不多,这类研究主要是对少数民族语言研究的补充和辅助,翻译研究只是其整体研究的一个阶段或部分成果。目前涉及的项目有3个,分别关于汉字记侗音古本侗族“埋岩”款词译注研究、汉维翻译对现代维吾尔语语法的影响,以及蒙古语汉语译词词典研究。

少数民族语言相关研究在不断推进,语言是翻译的基础,语言研究的成果对于翻译研究有重要参考价值,同时也是丰富和保存少数民族语言文化的组成部分,需加大研究力度。少数民族翻译研究往往涉及不同的民族语言,这是个极大的挑战和困难,因此我们可积极关注少数民族语言研究的进展和动态,合理借鉴和引用相关研究成果来推动少数民族翻译研究的发展。

(9)翻译理论研究

目前国家社科基金项目中,只有2个项目涉及少数民族翻译理论研究,都是关于藏族的,分别为“藏族翻译理论批评研究”“藏族翻译理论研究”,且两个项目的负责人均为藏族。少数民族翻译研究领域,对于理论的关注和成果极少。没有理论的支撑,民民、民汉语言翻译研究以及外译研究就缺乏坚实的基础,只能就事论事,经验难以升华,发现不了规律。加强少数民族翻译理论研究及其人才培养,是未来发展的需要。

三、现状总结

通过以上对国家社科基金项目中少数民族翻译项目的立项情况考察分析,笔者尝试从以下几方面进行总结,归纳和分析目前研究的现状特点。

(一)国家政策支持,地区差异显著

从历时视角来看,自1997年第一个少数民族翻译项目立项以来,该领域研究发展呈上升趋势,尤其2010年后增幅较大。这表明国家对少数民族文学文化相关项目的高度重视和大力扶持,同时也预示着这一领域研究还有巨大的潜力和上升空间,应该引起翻译界学者的重视。其次,从项目类别看出,通过西部项目的政策倾向,国家对少数民族人口较为集中的西部省、市、自治区体现了政策上的关怀和支持。这除了与国家的西部大开发、文化走出去等发展战略相关外,也体现了国家对少数民族工作的重视。对少数民族文化,尤其是少小民族的文化研究和保护,是人文社会科学研究的重要任务之一。

(二)研究成果集中于几大主要民族

在少数民族翻译项目的地区、民族分布上,体现了西部地区,尤其是少数民族自治区在相关研究上得天独厚的优势。在民族分布上,还不够“百花齐放”,还有很多少数民族的文化资源有待我们去探索和开发。除前文分析过的西部少数民族人口比重占绝对优势外,也可能与下列情况相关,如少数民族本身的语言研究较少,作品得到翻译的机会也少;少数民族由于地理环境封闭而缺少与汉语和外语之间的交流互动等。

(三)研究多为社会实践中的翻译问题

翻译与文化的发展、民族的进步息息相关。蓝红军指出翻译研究面向的实践问题分为两类:翻译的实践问题和社会实践中的翻译问题。[12]1-6“翻译作为一种社会实践活动,其本身蕴含着矛盾,而其他社会实践中也有许多直接涉及翻译、需要通过翻译加以解决的问题”。[12]4显然,在少数民族翻译研究项目中,有近一半的研究问题都是这类其他学科实践中“需要通过翻译加以解决的问题”,如按笔者分类,占比较大的是“古籍文献史料”的翻译和译注。这类项目在之前一些学者的项目统计中,如前文提及的黄婷和黄勤、张梓辰和张政的统计中,很多都被遮蔽。在少数民族翻译研究领域中的很多研究里,翻译都是为民族学、民族问题研究、宗教学、历史学等学科的研究而服务,这是少数民族翻译研究不可忽视的一个特点,也是我们拓展少数民族翻译研究、加强跨学科研究的起点。

(四)普通翻译研究中的诸多领域在少数民族翻译研究中开始起步

从对研究内容的分析来看,除了少数民族翻译研究的“传统领域”,如古籍文献翻译、典籍翻译之外,一些普通翻译研究中的重要领域在少数民族这也开始“起航”,如翻译史研究、语料库研究、译介研究、甚至还有翻译教学研究。这是让人振奋的一个开始,也是少数民族翻译研究的重要发展。但由于少数民族翻译研究涉及民族语言、且大多有地域资源的限制,相关研究依然面临着巨大困难。

四、未来展望

通过对以上现状的总结,笔者尝试从以下几个方面来对未来少数民族翻译研究提出几点设想和展望。

(一)实现学科间和地区间的互补融合

由于少数民族翻译研究的特殊性,民族学、宗教学、历史学等相关学科是少数民族翻译研究的必要和有效补充。因此,实现学科间的融合可拓宽研究空间,提高研究效率和质量。同样,西部地区的少数民族资源较为集中,目前的研究在地域上也较为集中。利用东部较发达的平台和资源、实现地区间的互补及合作是加强少数民族翻译研究的重要途径。

(二)加强少数民族翻译理论研究和翻译史研究

根据霍姆斯的设想,翻译理论和翻译史都是翻译学科的重要组成部分。[13]目前,这两块在少数民族翻译研究中寥寥无几,加强这两块的相关研究,对整个少数民族翻译研究体系的建立至关重要。少数民族翻译研究的成果,可以丰富并完善翻译理论和翻译史的研究视角,是有益且必要的补充。

(三)加快普通翻译研究和少数民族翻译研究的融合

穆雷认为,“少数民族语言翻译研究与普通的翻译研究融合不够”[1]138,加快两者的融合将对少数民族翻译研究起到极大的推动作用。目前已有了语料库、机器翻译、翻译教学等相关研究,但仍有很多“宝藏”等待挖掘。未来可充分利用我国翻译研究40年来所取得的成果和经验,借鉴到少数民族翻译研究中,推动少数民族翻译研究的发展,同时也促进两者的互鉴互融。

(四)拓展少数民族翻译的研究领域

随着时代的发展,结合少数民族文化的异质性和独特性,结合新时代翻译研究的特点,还可拓展少数民族翻译研究的相关领域。民族语言、汉语、外语间的不同翻译方向都可衍生不同的研究课题,值得我们进一步探索。

(五)正确认识翻译的不同功能,关注社会实践中的翻译研究

正如上文指出,目前有近半数的少数民族翻译都是为解决人文社会学科实践中的翻译问题。我们要正确认识翻译的不同社会功能,不能盲目忽视这一类翻译研究。从翻译的不同功能的研究中,我们可发现更多选题,探索更多跨学科的研究视角。这对少数民族翻译研究是极大的丰富和发展,同时也是对翻译研究资源的拓展,对整个翻译学科的发展和翻译话语体系的构建都具有积极意义。

(六)大力培养少数民族翻译及其研究人才

学科发展离不开人才储备。语言人才的紧缺一直是少数民族翻译研究发展的短板。西部地区在少数民族翻译研究中占据明显优势,因此西部高校在培养少数民族翻译人才方面也具备更良好的条件。首先,西部地区少数民族人口集中,高校的少数民族生源比中部和东部更丰富,更容易挖掘母语为少数民族语言或熟练掌握少数民族语言的人才;其次,西部高校,尤其是民族院校,有较完备的民族学、少数民族语言文学等学科师资力量,可为培养少数民族复语人才提供保障。因此,西部高校,尤其是开设有MTI的院校,应整合资源,积极探索少数民族复合型翻译人才的培养模式。此外,还可开展跨地域、跨院校合作项目,选拔和培养母语为少数民族语言的外语翻译人才。

结语

通过对十几年来国家社科基金中少数民族翻译项目的梳理和分析,本文对目前少数民族翻译研究的现状进行了初步探讨。从国家社科基金项目的成果,可管窥我国少数民族翻译研究的特点及存在的不足,并对未来的发展进行规划和展望。尽管少数民族翻译研究面临着诸多现实问题,如同时通晓外语和少数民族语言人才的奇缺,甚至仅仅是通晓少数民族语言的人才的紧缺。但通过打通学科间的互补和地域上的融合,很多问题是有途径可解决的。本文尝试对少数民族翻译的未来发展提出几点设想,希望引起同行的关注和重视,吸引更多有志之士加入到这个领域,一起探索少数民族翻译研究更多的未知和可能。

注 释:

①此处笔者所统计的国家社科基金项目中的翻译研究项目(2009—2018年)的数目,与黄婷、黄勤(2017)以及张梓辰、张政(2018)所统计的均不一致,且黄(2017)与张(2018)的两个统计结果相互也不一致。笔者所统计的翻译研究项目的数据均比这两个统计数量要多。主要原因是笔者以“翻译”或“译”作为关键词来筛选,并且为了涵盖更广范围,筛选后人工二次鉴定时几乎未进行剔除。黄婷、黄勤(2017)指出他们在统计筛选时,“虽然哲学、历史、宗教学、民族问题研究等科目立项的条目标题中的确有一些涉及翻译,但通常并不以翻译为研究对象,故在统计数据时选取了与翻译研究关联紧密的学科”。但在本文统计中,这一类项目均被包含在内,原因如下:笔者认为这些项目虽不是翻译本体研究,但却是将翻译作为研究的重要组成部分或研究方法,体现了翻译的社会功效,应该被纳入统计范围之内,以便为翻译研究提供更广阔的视角和更广泛的参考。