西汉墓葬出土璧的功能和作用

□刘尊志

汉代是我国玉器发展的重要时期,品种多样,制作精美,并蕴含着诸多社会内容。璧作为汉代玉器的重要组成内容之一,出土数量大,种类和形制多样,对研究汉代用玉及玉器制作等均有着十分重要的价值和作用。关于汉代玉璧的功能等相关问题,卢兆荫先生在对汉代礼仪用玉继承和发展的讨论中曾有过相关论述[1],更多的是在对中国古代玉璧的论述中有所涉及,也有学者对汉代玉璧的功能与象征意义[2]、蕴含的丧葬观念[3]等进行过研究。西汉玉璧,多数出土于墓葬之中,因此与这一时期的丧葬内容有着较为密切的联系。本文拟以考古资料为基础,借鉴已有的研究成果,对西汉墓葬出土璧的功能和作用做浅显分析和论述。

从目前资料看,有些汉代玉璧与丧葬并不存在关系,而具有明显的礼仪祭祀功能。山东荣成成山出土的一组玉器中有玉璧1件,可能是汉武帝祀日的物品[4]。陕西华山出土9件西汉玉璧,可能为集灵宫奠基时祭祀的物品[5]。甘肃礼县县城西北鸾亭山上发现有祭祀遗址,F2、F3、G4、H3、K1围墙都属于在汉代建造及使用时期的单位,具体年代相当于武帝后期,其中F2可能稍早,F3、G4皆出土五组玉器,每组玉器中皆有数量不等的玉璧,与之搭配最多的为玉圭,另有玉人等,当属祭祀用玉[6]。更多的西汉玉璧出土于墓葬之内及相关设施中,与丧葬关系密切,且具有不同的功能和作用,这在出土位置、置放方式等方面表现得尤为明显,而璧的形体、纹饰等也有相应体现。

一、祭祀用璧

祭祀用璧主要发现于西汉帝陵,多出土于帝陵封土之外,或在建筑遗址中,或其他位置,形体一般不大,且多为素面。

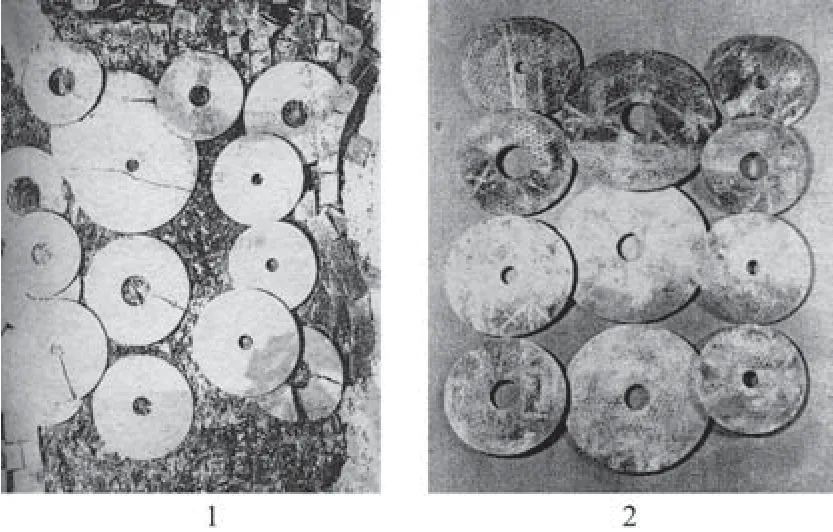

汉景帝阳陵二号礼制建筑遗址即罗经石所在礼制建筑遗址,位于阳陵东南,遗址中出土较多素面璧及素面圭,形体不大,中部圆形孔较小,多为汉白石质[7](图1-1)。汉武帝茂陵东部偏南建筑遗址出土有青玉铺首、琉璃璧各1件,琉璃璧直径为23.4厘米(图1-2),伴出有外圈为“与民世世,天地相方”、内圈为“永安中正”的十二字瓦当,还有四神纹空心砖等遗物[8]。上述两处建筑遗址均存在为帝陵陵庙或寝殿的可能,祭祀特征明显。汉昭帝平陵与上官皇后陵之间发现有东西向排列的成组玉器,每组中间均为1件玉璧,四周有7~8个玉圭围绕,圭首朝向玉璧,玉璧直径4.5厘米,厚0.4厘米,中心有一小孔[9]。

图1 西汉帝陵墓外建筑遗址出土祭祀用璧

上述玉璧出土于墓葬封土之外,但并非陪葬坑之类的外藏系统之中,一些玉璧所属建筑遗址为祭祀礼仪性设施的可能性较大,而汉昭帝平陵与上官皇后陵之间发现的玉璧、玉圭等成组摆放,较为有序,祭祀特征也较为明显。

二、装饰用璧

多是在葬具上镶嵌或捆绑玉璧进行装饰,以漆木棺外居多,头挡外侧较常见,足挡也有一定数量,有的则嵌于棺外的多个位置,用璧量多。也有见嵌于椁板或其他位置者,相对少见。装饰用璧形体一般稍大,基本圆形,少量在长方形玉板一端刻玉璧纹。圆璧部分为两面有纹,相当数量则仅一面有纹,少量还有丝带捆绑痕迹,体现出装饰的特点。就纹饰而言,基本与同时代的其他玉璧相近,但也有自身特点。

使用玉璧装饰的葬具或迹象发现较多。部分诸侯王(后)墓的葬具尤其是棺使用璧数量较多,可达数十块。徐州狮子山西汉墓出土漆木棺镶嵌玉璧较多,有青、白玉璧,皆一面光素,一面有图案。青玉璧图案有蒲纹、蒲纹与回首鸟纹、蒲纹或谷纹与兽面纹三种(图2-1)。白玉璧多无分区,如W5:66,一面饰蒲纹,一面素面抛光[10](图2-2),长方形玉板的一端刻玉璧纹,背皆素面且相对粗糙。北洞山汉墓出土的6件青玉璧,背平素无纹,璧面分内外两周纹饰,内刻谷纹,外琢四组夔龙纹,少量玉璧好(孔)中仍黏附鎏金铜铆钉,推测镶嵌于棺椁的外壁[11]123,125。盱眙大云山M1出土漆木棺玉璧饰14块,正面有纹,背面无纹,多数无分区,有谷纹、蒲纹等,少量分内外区。如M1K1⑥:1-2-2、1-2-13等[12](图2-3),M2与之相似[13]。满城M2棺外壁镶嵌玉璧26块,素面无纹[14]37。就多数墓葬而言,用2件璧,即棺头挡、足挡各1件者并不多见,多为1件玉璧,基本位于棺的头挡外侧,少量嵌于头前方的椁板上。长沙风篷岭M1后室棺的北部靠近挡板处出土2块玉璧,推测为棺饰[15]。安徽巢湖放王岗M1、北山头M1内棺头挡外皆有1件玉璧,为棺饰[16](图2-4)。高邮天山M1棺盖上有玉璧[17],长沙象鼻嘴M1的1件玉璧出土于中棺盖板上[18],均为棺饰。江苏盱眙小云山M1出土玉璧嵌于墓主头前方的椁板上[19],较为少见。葬具装饰玉璧在相关墓葬的其他装饰中有所展现,如湖南长沙砂子塘M1外棺盖板漆画,中间及两端各绘1璧,并配有璜等,有带系绑[20]。

由上来看,用于装饰的玉璧有素面无纹者,但较多墓葬特别是西汉诸侯王(后)墓出土的装饰璧基本是朝外一面有纹饰,镶贴面多无纹,等级稍低墓葬出土的此类璧则有一部分两面刻纹。具体纹饰方面,较多是肉部内外各有一周弦纹,内饰涡纹、蒲纹或谷纹,少量是主纹为涡纹,次纹为网纹、斜线菱格纹等,高等级墓葬的装饰璧还常见内外分区者,如内区饰蒲纹或涡纹,外区饰凤鸟纹、龙纹、夔纹、兽面纹、垂幔纹、卷云纹或组合的龙凤纹、凤鸟及卷云纹、同心圆及卷云纹等,但等级低的墓葬则少见。另外,徐州韩山M1出土玉璧2件,其中1件出土于漆木棺头挡外,为青玉璧,两面均刻谷纹,内外缘微凸,外侧留有“十”字形编织物拴系痕迹[21](图2-5)。

图2 西汉墓葬出土装饰玉璧

以璧装饰棺外,使用的多为青玉璧,尤其是头挡镶贴1块玉璧者,基本都是青玉璧,既可装饰,又借助璧特别是青玉璧可以礼天等功能,实现或满足墓主灵魂升天的目的。相关墓例发现较多,且表现形式多样,璧的数量亦存在诸多不同,说明这一作用在西汉墓葬中得到较普遍的应用。

三、殓葬用璧

基本出土于棺内,多位于墓主尸身上下或头、脚附近,或位于墓主殓衣内外,或包裹头、脚等,作为殓葬用璧当无疑问。不见装饰玉璧中在长方形玉板一端刻玉璧纹的现象,但也有因特殊需要的特殊形制,总体以圆形居多。大小不等,使用数量不一。有素面无纹者,有一面有纹饰者,也有的两面有纹饰,具体纹饰与同时期装饰玉璧纹饰相似,体现的纹饰特征也大体相近。

一些高等级墓葬如部分诸侯王墓,墓主殓葬玉璧数量多,位置也较为丰富,相关发现较多。广州南越王墓,墓主身着玉衣,玉衣上身、里面和底下共铺垫玉璧29块,均为青玉璧,璧的两面多残留丝带痕迹,可能入葬时分组用丝带联结,另在玉衣的头上和足下还放有镂雕精美的玉饰[22]。巨野红土山汉墓,清理粉末状骨架发现尸体下部置放玉璧10件,尸体上放置玉璧17件,头部及上身数量较多,脚部仅2件,膝部不见[23]。满城M1玉衣内墓主前胸和后背共放置玉璧18块(图3-1),前胸13块,垫在后背的玉璧5块,每块玉璧均用织物带通过玉璧孔缠绕后与相邻的玉璧联结;满城M2玉衣内墓主前胸和后背放置玉璧15块(图3-2),前胸11块,后背4块,玉璧上下排成一行,亦用细薄织物编织联结在一起,另外还在玉璧上裱糊一幅大小相当的厚织物,使之形成一个整片[14]245-246。山东长清双乳山M1出土玉璧5件,分别放在墓主的腹部、腰侧和背部[24]。遭盗扰严重的西汉诸侯王墓也有较多体现。长沙望城坡西汉渔阳墓的内棺四周、内棺盖板与棺内散落较多玉器碎片,以玉璧为主,内棺中居多[25]。长沙咸家湖墓,棺内布满璧、璜、贝、珮等玉器40余件,其中玉璧12件[26]。永城窖山M2墓室底部出土玉璧37件[27]。列侯及其他一些有相应等级的墓葬也有较多发现,但整体不如诸侯王墓使用玉璧数量多,有的殓葬方式不甚明显。江西南昌海昏侯墓,墓主遗骸上整齐排列数件大小不等的玉璧[28]。安徽天长三角圩M1,墓主身上有7件大玉璧,头部有4件小玉璧[29](图4)。江苏徐州狮子山汉墓墓道内“食官监”陪葬墓,墓主尸身下偏上位置摆放数件玉璧[30],碧螺山M5男性墓主身体下部两侧各置1件玉璧[31]。

广州南越王墓墓主所着玉衣的双鞋之下有1件双连玉璧,两孔间有丝带痕迹,璧面饰涡纹,两圆璧外切相连,连接处的上下方均透雕卷云纹饰,下方卷云纹两边各雕一鹦鹉,通宽12.3厘米,高7.4厘米[22]183-184,190(图5)。笔者曾撰文指出该双连玉璧应是用以固定双脚时系丝带以使之固定的殓具,固定在玉脚套之下,从而成为玉衣的配套殓葬品之一[32]。

图3 河北满城西汉墓玉衣内置放的玉璧

图4 安徽天长三角圩M1棺内出土遗物平面图

用玉璧殓葬,一方面采用了玉可保护尸身不朽的理想化功能;另一方面则是借鉴了璧能通天,起到帮助墓主灵魂升天成仙的作用。南昌海昏侯墓的墓主头部被镶玉璧的漆面罩覆盖,该玉璧作为殓葬用品的组成部分之一,体现的相关作用更为明显。

四、替代用璧

图5 广州南越王墓出土双联涡纹玉璧

图6 西汉墓葬出土滑石、琉璃、铅璧

主要包括石璧、琉璃璧、铅璧、象牙璧、漆璧、木璧等,仅极少数为陪葬品,多数与装饰玉璧或殓葬玉璧的功能相似,是玉璧的代替品,并借此达到相应的丧葬目的或需求。个别墓葬出土数量稍多,大多墓葬出土数量较少,一般为1~2件,因此在墓葬中的位置多集中于1处或2处,既体现出与殓葬玉璧或装饰玉璧的相同之处,又反映出相对单一的特点,而这又与多数墓主身份地位相对较低有着一定关系。基本为圆形,少量为素面,纹饰少见内外分区者,其他则多与装饰玉璧、殓葬玉璧的纹饰接近。

石璧出土数量多,既有一般石材制成的璧,也有滑石璧,以湖南地区西汉墓最具代表性。衡阳玄碧塘M2、M3各出土1件滑石璧,为棺饰,M3:24一面有纹饰,一面为素面,棺饰特征明显[33](图6-1、2)。长沙西汉前期M402的棺头挡、M341的头挡与足挡出土有石璧,为棺饰;西汉晚期的M211出土3件石璧,1件紧贴棺内壁,为棺饰,另2件璧位于棺内,可能为殓葬璧[34]。怀化溆浦大江口M3出土3件滑石璧,1件为棺饰,2件可能为殓葬璧;M8出土2件滑石璧,1件可能为棺饰,1件为殓葬璧[35]。

琉璃璧有一定数量。江苏尹湾M6出土琉璃璧2件,1件位于北棺内墓主右腿侧,另1件与1件玉璧、较多琉璃片组成面罩[36],为殓葬璧。湖南资兴M364出土的1件琉璃璧放在墓底一端中部,正面光滑饰谷纹,背面较粗糙,当为棺饰或椁饰[37](图6-3)。长沙西汉后期的M217、M255等也出土有琉璃璧[34]128。

湖南资兴的较多西汉墓内出土1件铅璧,其中M41的头挡处有1件铅璧,为棺饰;M502:28,正面内外两周饰圆圈纹,中间饰鸟纹,背素面,当属棺饰或椁饰[37]。(图6-4)

象牙璧数量较少,江西南昌东郊永河M14的墓主头部出土象牙璧及象牙瑗各1件,为殓葬璧;M2、M6也各出土1件象牙璧[38],亦可能为殓葬璧。

考察石、琉璃、铅、象牙璧等的形制、纹饰,结合出土位置、功用及墓主身份地位等来看,这些璧的作用在一定程度上可与玉璧相当,是等级相对低者对高等级人员丧葬内容借鉴或模仿的代用品。如长沙地区西汉墓葬中,滑石璧多出土于中小型墓葬中,大型墓葬基本不见,使用人群以中小地主或官吏等居多,是作为玉璧的代替品葬入墓中的[39]。以石、琉璃、铅、象牙器等代替玉器的做法在西汉时比较常见。如琉璃器,为加工产品,颜色有青、绿、乳白、蓝等色,完全可作玉器的代用品,所以《论衡·率性篇》中载汉代制造的琉璃器,“比之真玉,光不殊别”[40]。较常见的琉璃器有琀、瑱、耳珰、饰品等,另有衣片、杯、塞等。徐州北洞山汉墓出土琉璃器20余件,其中琉璃兽呈淡绿色,通体晶莹润泽,质地致密,兽身铸纹与玉器上琢成的阴线纹相同,肉眼观察与玉器无别[11]131-134。

五、陪葬用璧

少量为玉质,更多的为木璧或陶璧,另有极少数石璧。作为陪葬品,该类璧在墓葬中的位置与装饰玉璧、殓葬玉璧及较多的替代玉璧有明显不同,不见于棺内或某侧棺壁,多位于棺外头箱、足箱、边箱中,也有的位于与墓葬有关的外藏设施中。

用于陪葬的玉璧形制及纹饰与上述玉璧接近,但相关墓葬少,具体陪葬数量亦多为1~2件,且多与其他陪葬品共出。西安东郊窦氏M3,2件玉璧位于侧室内[41],长沙象鼻嘴M1出土的1件玉璧位于内椁北回廊中,小龟山M1出土的1件玉璧位于器物室中[42]。湖北云梦大坟头M1头箱中的1件圆漆奁内放铜镜、玉璧及木器6件,玉璧上覆以圆形皮子[43]。

木璧或陶璧虽仿玉璧制作,但纹饰少见分内外区者,动物纹或云纹等图案亦少见,多数饰一周弦纹,内饰涡纹、蒲纹或谷纹,少量主纹为涡纹,并饰网纹、斜线菱格纹等,素面者也较多见。制作粗糙,明器特征明显,很多借鉴陪葬陶器或木器的装饰手法,施彩或作简单髤漆。长沙马王堆M1出土的351号笥内有23件木璧,分别是4件面涂金粉的谷纹璧、11件面涂银粉的谷纹璧和8件素面璧(图7-1),简293提到的“木白璧生璧一笥”即指此。另在南边箱中还有9件素面木璧,均是专门制作的陪葬品[44]。砂子塘西汉墓出土的木封泥匣33书“白璧”二字(图7-2),墓中曾被盗出素面木璧数十件,白璧当指此,另头箱内出土木璧数十个。广州南越王墓,主棺足箱内放置数量众多的陶璧,计139件,堆叠成4摞,伴出的还有银盒等(图8),整批陶璧是作为陪葬品置入墓中的,是仿玉璧的明器,主纹为仿涡纹的圆圈纹[22]152,157,179(图7-3)。 徐州小龟山楚王墓出土较多陶璧,大小不一,有纹饰,部分仍遗存白色涂料痕迹,为仿玉璧烧制的模型器,可能象征白玉[45]。小龟山M1的棺外有较多陶饼和陶璧(图9),陶璧约200件,圆饼形,中有孔,为仿玉璧制作的陪葬品。

图7 西汉墓葬出土木、陶璧及相关物品

图8 广州南越王墓内棺足箱中陶璧分布情况

图9 江苏徐州小龟山M1棺上、棺外陶饼、陶璧分布示意图

少量石璧也被用作陪葬品。湖南溆浦茅坪坳西汉M20与M31[46]、保靖粟家坨M4[47]等出土的石璧与其他陪葬品摆放在一起且位于棺外。长沙墓的南边东便房内也有4件石璧,制作粗糙,较厚重。汉景帝阳陵的丛葬坑(K18、K19)中出土相当数量的汉白石璧,其中1件外径近10厘米[7]。

西汉墓中的陪葬物品丰富,其中有一定数量的现实生活用品,还有很多是仿制品或模型器,如盱眙大云山M1,既有实用编钟,也有明器编钟、编磬等,而仿铜陶礼器与陶模型明器则是汉墓中最为常见的陪葬品类型,即使一些“生活化”特征较明显的陶质生活器皿,也多是仿铜、漆或其他质地的制品,器物上的彩绘纹饰明确说明了这一点。木璧或陶璧基本与其他陶器、漆木器等同出,所仿玉璧不是用来殓葬或装饰的,最大可能应是礼器玉璧的仿制品,这与仿铜陶礼器等有所相似。通过陪葬仿玉璧的木璧或陶璧等,可达到陪葬礼器璧的目的,因此可视作专门为陪葬制作的物品,既体现出西汉墓葬陪葬品内容的多样性,也反映出汉代陪葬品制度或习俗的一项重要内容,即大量仿礼器的陶质器物用于陪葬,折射出原有礼制与葬俗的延续及其墓主对身份地位的证明和彰显。需作说明的是,虽然单体墓葬中出土木璧或陶璧数量较多,但相关墓葬并不多,说明陪葬仿制璧或明器璧的葬俗或做法并未得到较大的推广和普及。

关于西汉墓葬出土玉璧,相关研究还提出有陈设用璧[48],这种璧在现实生活中得到相应使用,但从出土情况来看,相关玉璧也可能具有装饰或殓葬的功能,限于篇幅,本文不再作相关讨论。

六、相关问题

1.西汉墓葬使用装饰玉璧对其他墓葬装饰的影响。西汉早期偏晚阶段,今苏鲁豫皖交界地区的一些石椁墓模仿和借鉴玉璧装饰,尤其是头挡外镶贴1件玉璧的丧葬礼俗,在头挡处刻“十字穿环”纹,这在中小官吏或地主阶层使用的石椁墓中逐渐推广和流行起来,并形成汉代墓葬装饰的重要内容之一,就功能和作用而言,也与升仙、辟邪等有关,同时亦可对石椁进行装饰[49]。另外,已发掘的较多西汉墓葬,如徐州市凤凰山M2[50]、奎山M12[51]等,墓主身份地位较低,前者出土铜镜位于棺的头挡外侧,后者出土的2面铜镜分别位于男、女墓主棺的头挡内侧,均为棺饰,是对棺饰玉璧的替代或模仿,这也从某种程度上说明西汉墓葬中有以铜镜替代或模仿装饰玉璧的现象存在。

2.装饰玉璧与殓葬玉璧的差异。对比装饰玉璧与殓葬玉璧,虽有较多相似之处,但也存在诸多不同。位置上,殓葬玉璧基本位于墓主尸身上下或头、脚附近,装饰玉璧则多数位于棺外,虽有少量位于棺内,但也与墓主尸身有一定距离且靠近棺板。使用率上,装饰玉璧较之殓葬玉璧要高,有玉璧殓葬的墓葬多有装饰玉璧,但有装饰玉璧的墓葬并不一定有殓葬玉璧。纹饰上,殓葬玉璧基本两面有纹,而一些墓葬的装饰玉璧是正面有纹,背面无纹,且有两面无纹者。就一些等级相对低的墓葬出土装饰璧(含玉璧和替代璧)而言,多两面有纹,可能是墓主根据需求,或用作殓葬,或用作棺饰,而多数被用作装饰。

3.西汉墓葬用璧的特征和发展。西汉墓葬出土璧的功能和作用较为多样,部分稍有交叉,如陪葬璧,在某种程度上也具有替代的作用。总的来看,用于殓葬或棺椁饰的璧及相关墓葬数量较多,很多等级稍低或略低的墓葬还使用了非玉质的石璧、琉璃璧等作为殓葬或棺椁饰玉璧的替代品,而作为陪葬品的玉璧仅在少量墓葬中使用,陪葬仿制木璧或陶璧的墓葬亦相对较少,具有祭祀功用的璧发现更少。以上内容反映出西汉墓葬用璧的特点和倾向性,同时也表明,西汉墓葬中,璧的丧葬功能,尤其葬具装饰与殓葬等得到不断加强和体现,而其礼器功能已渐趋削弱。因此,将西汉墓葬出土的璧笼统地归为礼仪用玉的范畴似有不当。不过,墓葬中出土璧的丧葬功能,包括葬具装饰与殓葬等,应是在借鉴玉器的功能、璧的礼器用途和其他相关作用基础上的延伸和发展,并形成具有自身特点的丧葬内容。东汉时期,墓葬用璧趋于衰落,这与社会发展带动的丧葬礼仪与用玉制度的变化等有关,而横穴室墓的推广及陪葬内容的转变等也是不可忽视的因素。西汉时期较流行的装饰璧与殓葬璧在东汉墓葬中均明显减少,其中殓葬用璧在东汉早中期一些等级相对较高墓葬中还有使用,但对应的墓葬及用璧数量均较西汉墓葬明显减少,东汉晚期则趋于全面衰落,即使高等级墓葬,也仅有1件。以诸侯王墓为例,山东临淄金陵镇M1为东汉早期的诸侯王墓,被盗严重,主室出土玉璧5件,另有玉环4件、璜1件等[52];河北定县北庄M1为东汉中期偏早的诸侯王墓,遭盗掘,主室出土23件玉璧,上端无透雕蟠螭纹者20件,有谷纹、蒲纹、涡纹、兽纹、鸟纹等[53],为殓葬玉璧的可能性极大。定县43号墓的墓主可能为东汉晚期的中山穆王刘畅及其夫人,墓内出土的1件玉璧据发掘者推测,可能与殓葬有关[54]。

综上所述,西汉墓葬出土的璧按照功能和作用可分为祭祀用璧、装饰用璧、殓葬用璧、替代用璧、陪葬用璧等五大类,体现出葬具装饰、殓葬、祭祀、陪葬等丧葬内容,同时还有其他质地代替玉璧的现象,反映出西汉墓葬用璧的多样性,而出土璧的功能、作用及其使用数量和方式等也体现出墓葬等级的差别及其墓主身份地位的不同。不同功能或作用的璧在丧葬方面存在诸多差别,使用率和所属墓葬的数量亦有不同,综合体现出西汉时期墓葬用璧的发展,最突出的就是葬具装饰和具有殓葬功能的玉璧等得到较多使用,但具有礼器功能的玉璧趋于减少,这与社会的发展、丧葬礼俗的演进等有着一定关系。

——中国历代玉璧纹饰的演变