他山之石或可攻玉

龚诗尧 陈刚

【摘 要】《金翼山谷的冬至》作为我国第一部加入新媒体网络直播的影视人类学片,实现了将影视人类学与新兴媒体技术的“互动”与融合。本文从这部作品的创作出发,结合“社会互动”理论和传播的基本原理,分析新媒体技术与影视人类学的“互动”带来的艺术创作、主客体关系、受众感受等方面的思考,以得到回归哲学思考和技术基础,作为“互动”精神推动艺术创作中必由之路。

【关键词】影视人类学;新媒体技术;互动理论

【作 者】龚诗尧,中国传媒大学电视学院广播电视学2016级博士生;陈刚,博士,中国传媒大学电视学院教授,博士生导师。北京100024。

【中图分类号】C912.4 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2019)06-0050-008

影视人类学出现在中国,虽然只有短短几十年的时间,但是对于方兴未艾的新媒体而言,俨然已经是一个步入稳定期的中年人。或许加入年轻的血液,以便激发更多的生机与活力。

一、在解决问题时引入新媒体技术

2016年12月笔者跟随人类学家庄孔韶先生的冬至团队,在闽东古田县开始了人类学纪录片《金翼山谷的冬至》(2017~2018)的创作与拍摄。这是继二十世纪四十年代著名人类学家林耀华的人类学小说《金翼》及其学术性续本《银翅》(1996),以及人类学纪录片《端午节》(1989/1992)之后的影视新作,显然这属于《金翼》故事同一发生地的多元作品之一,是具有长期人类学调研背景的学院派及学术性纪录片。

冬至是中国人的一个重要的节气,古人把冬至叫做“一阳来复”。古人认为从此日起,阳气渐强,象征下一个天地循环开始,故此节气属大吉之日,其意义非同小可,所谓“冬至大如年”。后来祭天地祖先、家族孝行、老少聚首等象征习俗,也往往出现在冬至。古田的冬至节庆活动前后可以持续三四天。从影视人类学片的视觉所见,这几天可以领略到天人关系、生态区位、儒学家礼、邻里互动、道教仪式、地方闽剧和歌谣诗学等诸多学术与民俗内容。

在影片第一次拍摄的后期制作时发现,不同于那些问题式聚焦作品,这种名为过程性影视作品,如果采纳传统的平铺直叙的节令活动记录,那么一些重要的人类学学术点和知识点难于在被包裹的时间性进程中凸显。为此,我们思考的问题是,如何在保持镜头详略分布的前提下,从中提取有意义的若干人类学学术点或知识点。然而,我们在对比上述几部和《金翼》相关的文字与影视作品时,也理解文本著作已有的详述并不能替代电影语言。也就是说,文字和镜头表现并非可同日而语。因此,最后的作品何以既能完成对冬至活动的记录,又能够针对其中的人类学要义加以镜头诠释,使纪录影片摄制与人类学撰写获得良好的结合。

针对纪录片中的人类学主旨何以实现这个问题,我们想到了介入虚拟演播室、facetime、“网红”式直播连线和新媒体的各种新方法,并反复交互试验。随后我们做了第二次拍摄。针对初编电影版本,采用了跨国视频连线的方式作为全片的引子,又在片中确定若干展示人类学要点的“人类学切口”[1],用数字网络直播的方式对随时出现的人类学知识要点进行互动式讲解与交流。

我们的一个电影版本开始是由正在波兰华沙的人类学学者Kris与坐在福建金翼之家门前的庄孔韶先生做视频语音连线,以《金翼》这本书的波兰文版翻译为话题,引出诸如冬至食俗和一些道教知识的空中询问和讨论,由此成为进入正片的伏笔,同时又为下文引入网络直播做好铺垫,使直播画面出现的时候不显得突兀。

接下来的部分引入了问题导向的网络直播,这应该是人类学纪录片新手法的首次实验。冬至纪录片导演虽然从1986年就在此地调研,他熟悉这里的各个民俗环节,但他一直没有进到他所熟悉的老乡的镜头中间。此次新媒体网络直播,则刚好选择和金翼家人有30年交情的庄孔韶先生进入镜头,被认为是最恰当的冬至互动主播。在《金翼山谷的冬至》一片中我们选择了7个网络直播的段落,以不影响整个冬至活动的连贯性。此次进行的网络直播并非通过后期设计、虚拟制作而成,而是采用了“一直播”(随机选用)的平台,着实进行了7次人类学知识点的实况直播,然后通过录屏的方式将直播全过程记录下来放到影片中使用。在最后的成片中,这种实验性的尝试收获了意外的互动效果,同时也使创作者重新思考新媒体技术究竟为影视人类学影片的创作带来了什么,以及在全球立体与全息的网上互动过程,将极大补充人文社会诸学科的互动理论。

二、他山之石可以攻玉——影视人类学创作方法的新尝试

影视人类学的重要原则之一,就是必须有先行的人类学田野调查。那么从中汲取的人类学要点既然需要选择性进入论文,那么也必须考虑如何进入镜头。但人类学的论文和电影之间,需要思考文字与图像之间存在的差异与互补关系。仅就这次的冬至拍摄,为了避免流水账式的过程记录,以及避免人类学的要点不容易被观众所捕捉,《金翼山谷的冬至》这部作品中,恰当地切入了网络直播,使这两个问题都得到了圆满解决。不仅如此,人类学家和当地农民的30年交往也因网上直播获得了预想不到的立体互动效果。

(一)网上直播的互动特征

在影视人类学作品的创作历史,是一个从权威主义作品开端,经过逐渐尝试与反省,到1960年代的让·鲁什时代,渐渐达成“分享的人類学”及其日后同一思想的多类型分衍实践,各国的影视人类学家都分别取得了各自的成果。如今留下的问题是,需要思考数字技术新媒体出现前后互动理论探讨的范畴与限度,以及如何运用学科理论递进的长处,在人群互动(例如局内人局外人和主客位的二元互动)中保持对被拍摄者主体性的尊重,同时获得拍摄者的“自我呈现”。

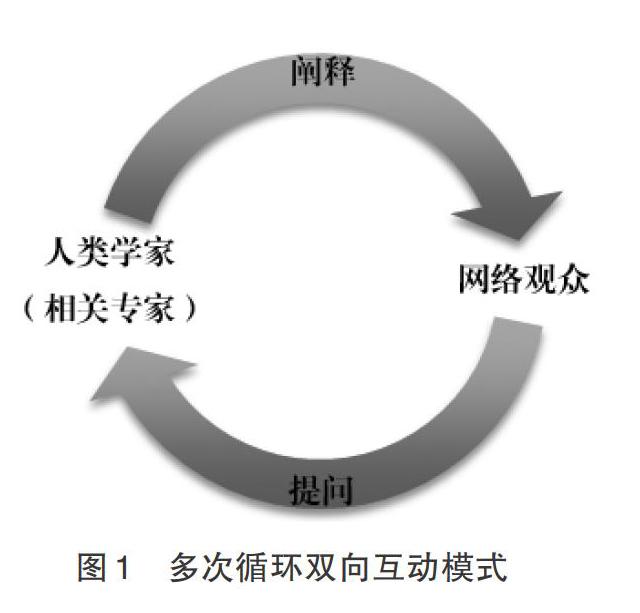

此次我们团队在惯常的冬至节日进程中插入新媒体直播,便是率先尝试何为网上立体互动,实现网上参与者和金翼山谷田野参与者全体的交互互动,以及实现线上线下全体参与者的多元互动。这里,人类学家所观察到的人类学学术/知识点,通过网络直播的方式将这些问题点发出和实现即时反馈与交流。在用人类学知识阐释相关问题,与问题相关的专家、参与者直接对话,以及同时了解网友网民对这些知识点的接受、疑惑和再阐释。其特点究竟是什么?笔者通过如图1所示的多次循环双向互动模式,加深知识的阐释度和相关知识的讲解,同时既反思网络直播的内容,调整后期制作的思路,又可以将网络直播的过程直接呈现在影片中,使影片最终的受众可以更好地了解相关知识点以及影片的主旨。

这样一种全新的创作的模式,打破了传统的封闭的创作模式,提高了影片主旨的阐释度,当然,也提高了影片本身的关注度。如表1显示,本次直播尝试随机采用了“一直播”作为直播平台,在为期两天、7个知识点的7次直播(最终放入影片中使用的),总的直播长度是2384秒,超过3423人次观看,每一条直播的收看人数均超过100人次,平均10.9秒就有观众互动一次。在7次直播中,观看人数最多的一条是庄孔韶先生进行的探访闽剧团、探讨冬至闽戏的直播,在4分半的直播过程中达到了1264人次观看数,网络观众的互动也达到了62人次。尽管网络直播的观众流量是随机导入的,但是实际的观看人数针对于时间较短、纯粹的知识讲解,而非追求娱乐搞笑的直播内容而言,也是超乎预期的。

在这里我们不妨引入齐美尔社会化互动的理论。齐美尔认为,社会化互动是“通过采取个人与个人、个人与群体间不同的相互作用的方式,使社会互动的内容体现在每一个载体上,并通过社会互动的形式阐明种种社会化现象,及在社会化空间条件下对于或将出现可能性的讨论”[2]18。毫无疑问,网络直播的新技术,创造了新型的不同以往的人类沟通方式。通过这种新媒体手段,观众得以和影片的创作者、相关专家(片中有道长、闽剧导演、人类学家等)进行直接地交流,在创作者筛选的人类学知识点的问题上,观众可以针对自己的兴趣提问,得到不同专业与知识的跨学科交流。而对于创作团队而言,观众的即时反馈,可以启发摄制者用镜头语言答疑与现场交流,而避免冗长的诠释的诠释,因为那是可以留待学术论文撰写与处理的问题,而电影和文字文本的互补意义也在于此。网上直播可以更加立体而灵活地进行更有针对性地讲解与交流,也对后期制作阶段的工作提供更多新的想法和思路,因为,或者可以说,观众既“参与”了前期拍摄,也“参与”了后期制作。这种卷入网上直播新媒体形式的纪录片实验,即包含了扩展了人类群体之间互动的探讨范畴,也扩展了影视摄制的分享与共享的互动范畴。

(二)“互动”改变了传播的关系

传统影视人类学影片的制作,创作的主客体是固定的,传播者和受众的关系也是固定的。一个作品的最终完成,是以创作者为核心实现的。创作者连接着创作的客体与受众,以创作者的主动选择、筛选、呈现,实现了创作客体与受众通过最后的作品“见面”。这是一种常规的传播模式。

如果创作主体一旦选定主体,采用直播这种新媒体形式参与创作则会发生完全不同的效果。人类学家可能需要长期观察才能发现的很多人类学的问题,可能在直播的过程中被观众无序化反馈。此刻,人类学家的作用不再单纯是一个讲述者,而会转变为一个协助者,协助受众去发现问题、整理问题和解决问题。因此,如图2所示,此刻传播者与受众的主动、被动关系可能就发生了转换,受众拥有了更多的主动权,建立了多元互动关系,可以影响最终成片的结构,甚至是影片内容。

《金翼山谷的冬至》在创作最初,对于结构是设想以节前、节中、节后为时间线进行节庆相关活动的串联,后来基于更好地进行人类学知识点阐释的考虑,加入了视频连线、网络直播的内容,最后形成了以跨国的视频连线为引子,以节庆活动为主线、网络直播为副线的结构,同时也如同水墨画晕染开一般,通过直播中观众参与的互动,大大增加了影片的信息量和拓宽了知识的深度。

因此,“互动”使受众获得了更具有主动性的地位,他们可以主动出击,尽管可能是随机碰到,但是大大增强了他们的积极性和主动性,通过传者与受众之间的互动,提高了最终影片的互动性,对于一些专业知识的传播,更有利于观众的把握和接受。

《金翼山谷的冬至》在网络直播的过程中,庄孔韶教授一边针对于金翼之家及当地过冬至节气时固有的习俗进行实地的讲解,一边也会不断回复网友的互动问题。比如,庄孔韶教授直播自己在供奉陈靖姑女神的临水宫与黄道长和道士林芳德讨论陈靖姑女神和临水宫的关系,冬至的道场都要做些什么的时候,有观众通过观看直播画面,提问为什么两个道长的头饰一个是红色,一个是黑色。在庄教授将这个问题提问给两个道长,两个道长针对这个问题进行讲解的时候,有观众直接在讨论会不会是“祈福是红头巾,法事是黑头巾”,也会有观众感慨“长见识了”。这些参与都体现出来观众对于直播所传达出来的信息,通过思考、提问、感慨等方式参与了互动。这样一种观众通过观察正在录制的画面思考提问,主创和受访者释疑,同时观众再提问,主创者再释疑。在最后的成片制作时,这些直播的画面以及观众的互动字幕通过录屏的方法,最终剪辑进入成片。这样的制播流程已经与传统的制作流程完全不同,在既定的脚本之外,观众与传播者(主创者)进行直接的互动,观众已经进入影片的制作过程之中,并且针对于节目原本设定的内容,在实际拍摄过程中又增加了新的内容。

(三)“互动”增强了影片观看的体验感

古语说的“百闻不如一见。”实际上就是强调实际的体验远比想象来得更具有魅力。但是,毕竟受众隔着选题、调研、定题的时间距离,也很难跨越创作的空间距离,所以影视人类学的作品,甚至是所有的影视作品,往往都很难带给观众真实的体验感。

那究竟什么是“体验”呢?对于受眾而言,越来越多的学者开始从传播学“接收”的角度强调其主动性——“在持续的传播过程中,受众是在使用大众传媒,因而他们不是被动的接受者,而是主动的参与者”[3]460。这种主动的参与本就是一种或者感官的,或者身体力行的“体验”。而现在,通过网络直播这种新的形式,观众更加可以有选择地关注自己的兴趣点,可以通过文字语言、表情、动图等方法来发表自己的意见和思考,表达自己的好恶,提出自己的疑问和看法,赞同或者否定专家或者是创作客体,甚至很多时候与其他受众发生互动,从而建立起与创作者、创作客体以及受众之间的“互动”关系,因此受众的体验感得到了极大地提升。

在引入直播这种新媒体技术后,形成了上文所说的多元互动关系,因此本身就具有了强烈的参与性。参与性的实质是观众的主体性得到了充分地调度和彰显。带着这种积极地心理感受,面对影片创作者所想要阐释的内容,受众更容易关注和参与。伴随着这种主体性感受的生发,不论是影片内容还是网络直播过程本身,受众的体验感很容易增强,从而形成对影片更好地理解和接受。

三、“互动”精神的延伸

在《金翼山谷的冬至》成片中,根据人类学家对直播内容中知识点的整理和归纳,删减掉多余的或者离题的内容,最终在52分钟的总片长中加入了差不多1/3的网络直播内容,整体作品变得更加流畅和丰满。在尝试结束之后,不禁又带来了新的问题,基于新媒体技术的带来的这种“互动”,对于艺术创作是否仅止于此?答案是否定的。欧文·戈夫曼提出了信息传播的“表演场所”的概念,但是在新媒体没有进入大众眼帘的时候,对于“场所”的定义仅仅限于人际传播和大众媒体传播,而可以营造面对面式的交互新媒体更加增强了互动中自我呈现的可能性。在戈夫曼看来,个体的表演需要“以一般的和固定的方式有规律地为观察者定义情境的那一部分”,而戈夫曼提出在个体表达时,需要一个实现其表演的“前台”,这个前台应当包含舞台设置和个人前台,而舞台设置“包括舞台设施、装饰品、布局,以及其他一些为人们在舞台空间各处进行表演活动提供舞台布景和道具的背景项目”[4]93。而影片中使用的直播新媒体恰好是一种在影视人类学影片中从未出现过的前台装置。这种全新的前台装置在每一个直播段落呈现的区域中,都具有实时传播的效果,并且可以跨越空间限制,使场所不再是封闭的,增加了场内场外的互动的属性。

(一)重视艺术创造背后的哲学原理

“艺术像哲学一样,它略过事物之‘所是,只为了观察它们怎样生成。”[5]16这句话对于将艺术与哲学相提并论,似乎艺术也充满了哲学的意味和宗教的禅意。任何一种艺术的具体创作,都应当由理念层面的互动,彼此互动,从而萌生出新的动力和生命。

庄孔韶先生在回顾绘画人类学的诞生及发展时,也曾说:“尽管油画通常是静态的(有些组画展现了互相关联性),但油画画面本身一定有画家的认知与哲学渗入。”[6]庄孔韶先生如此强调哲学性的思考,可见哲学的基本原理和认知,是达到事物本质的必由之路,而不同的创作主体的个性化差异,是造成艺术创作客体差异的根本。对于艺术创作而言,“认知”和“哲学”二者缺一不可。

新兴媒体的出现,是符合事物发展的规律的,同时,也带来了机遇和挑战。“互动”精神的背后,实质上是指不同事物间的依存关系,彼此联系又彼此区别。比如,新兴媒体既和传统媒体相比较,从内容、形式和手段上说,既有制作、创作内容等诸多的相似之处,也有传播方式、接受方式等方面的不同。寻求艺术的发展、艺术创作的更新,深谙哲学的精神和原理,站在更高的高度把握创作的基本原理,而不局限于不同艺术形式的不同的特点,也不拘泥于某一种艺术的形式,唯有如此,或许才能找到传统媒体相较新兴媒体发展的新的活力,或者说找到艺术创新和变革的深层动力。

在中国的古典哲学中,我们常常谈到“绝圣弃智”的精神,在近当代的中国这种思辨的精神取得了非常多的成绩,而这一次将新媒体传播技术引入到影视人类学的实践,实际就是打破陈规、寻求创新的实践行为,具有强烈的“绝圣弃智”的意味。

实际上对于影视人类学作品的创作,最初是完全作为人类学家的一种辅助手段,或者说源于电影技术的发展,人类学家们带着个人的“热情”,开始使用这种新技术完成一些场面的记录——“在那里,斯宾塞拍摄了精彩的土著舞蹈片段。有此热情的还不止哈登和斯宾塞两人,另一个有影响力的人物是弗兰士·博厄兹(Franz Boas),他不仅对电影感兴趣,而且身体力行。在二十世纪三十年代晚期,已70岁高龄的博厄兹拍摄了有关印第安夸扣特尔人(Kwakiutl)舞蹈的大量影片。”[7]而人类学家米德则认为:“更为优质的设备教会我们更多世界宇宙的知识,更为细致地记录下的珍贵资料,能够说明我们知识的不断增长和积累,并欣赏人类本身。”[6]她的这种想法至今仍然为很多人类学家所推崇。

而二十世纪前苏联导演维尔托夫的“电影眼睛”学说,以及随后出现在法国的真实电影,都是 “强调纪录电影应对现实进行‘客观展示”。这些理论极大地影响了影视人类学的创作。直到二十世纪七十年代,影视人类学终于脱离对于人类学、电影等学科的依附,真正在中国成为了一门独立的学科。尽管在影视人类学获得了独立的身份,几十年以来坚持真实电影、直接电影理论的创作方法却没有大的突破,但是,不去突破也很难获得新的发展的动力和找到可能存在的发展方向。

因此,此次对于《金翼山谷的冬至》的创作,加入了新媒体的互动传播以及对于戏曲的超时空的后现代手法的表现,是一次打破传统、力图创新的积极尝试。在整体创作的过程中,无论是前期还是后期,针对于作品是否要加入新的形式和新元素,来自创作团队内部和外部都有许多不同的意见。在加入新媒体的直播片段是否容易对影片本身时间顺序排列的结构产生割裂感,直播中主播进入冬至事件的合理性以及戏曲片段进行超时空的组接(即冬至节气的戏曲从冬至当日夜晚的舞台表演,穿越至白天冬日的森林,在最终回到林耀华先生的故居)三个问题上面,形成了两种不同的声音。

影片最终选择使用新媒体直播的方式进行一次全新的尝试。庄孔韶先生既是本片的导演,也是人类学的大家,并且在金翼山谷做了长时间的田野调查,因此他的多重身份从重返金翼之家、探寻故人的角度出发,在直播中便自然地转化为金翼山谷冬至节气的观察者与阐释者,解决了合理性和权威性的问题。而戏曲的片段,因为戏曲内容依附原传说中故事的连贯性以及在呈现方式上戏曲元素与拍摄制作视听元素相结合的设计,完成了观众在观看时无意识地接受了内容的呈现与意义的传达。

事实证明,在实践中并不仅仅只能够沿用传统的理论来进行创作,尽管沿用经典理论创作的作品最“安全”,不会出现意外,但是如果能够适时地结合新的技术、新的方法进行实践创作,或许可以有意外的收获。

(二)把握住技术这把利剑

从技术主义出发,技术作为一把“双刃剑”,一直在改变、创造我们的生活,同时也在威胁和摧毁我们的生活。那么毫无疑问,对于影视人类学也好,或者对于艺术本身而言,這种互动都起着亦正亦邪的双重作用。