甘肃塔尔沟石英脉型钨矿床特征及成因浅析

王小春

(甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院,甘肃 兰州 730000)

塔尔沟钨矿1982年由甘肃省地质局第四地质队进行了普查地质评价,1987年7月提交了相应成果报告和图件。本次研究在前人已有成果和认识的基础上,对塔尔沟钨矿地质特征及成因进行浅析,以期深化对该矿床的认识。

1 成矿地质背景

大地构造位置:秦祁昆造山系中-南祁连弧盆系中祁连岩浆弧东北端、秦祁昆地层大区中-南祁连地层区之中祁连地层分区。预测工作区大地构造位置位于一级构造单元秦祁昆造山系(Ⅳ)、二级构造单元中-南祁连弧盆系(Ⅳ-2)、三级构造单元中祁连岩浆弧(Ⅳ-2-1)中,其经历了长期复杂的构造演化。

地层:矿体的主要围岩为绢云石英片岩、角闪石英片岩、斜长角闪片岩、条带状大理岩及部分二云石英片岩、石英岩、斜长角闪岩、伟晶岩和花岗闪长岩等。

构造:延伸不长的小层间褶曲,构造线总的走向为310°~330°,其次F1压扭性走向断层,以及成矿后期的南北向、北西西向、北北东向等小型断裂。按构造特征及其对矿床的控制作用,还发育滑脱构造、扭动构造和F1压扭性断裂北侧派生的容矿断裂裂隙,同F1断裂共同组成一入字形构造,这一扭动构造形式,严格控制区内脉状钨矿体的空间展布。

岩浆岩:矿区主要出露野牛滩花岗闪长岩、英云闪长岩、花岗岩脉、花岗伟晶岩脉、石英闪长岩脉。赵国斌等[1]对花岗闪长岩和英云闪长岩进行全岩Rb-Sr测年,分别获得其年龄为1850±13Ma 和1456±1Ma,Ma,时代为古元古代和中元古代,与北大河群时代接近。

变质岩:主要岩性为绢云千枚岩、绢云石英片岩、角闪石英片岩、斜长角闪片岩、石英岩、大理岩等。

2 矿床特征

矿体特征:矿体呈脉状,在平面和剖面上均平行成群产出,脉距2m~15m,部分为20m。矿脉密集成组分布,脉组宽2m~50m,以5m~30m这多见,大于30m者少见。自地表向深部至3200m标高,平均组宽由10m增至17m。3200m标高以下,平均组宽聚减为12m。脉组之间的距离,多为10m~30m,大于30m者较少,平均组距为22m。

据工程揭露资料显示,区内矿体主要由若干个黑钨矿石英脉单体组合而成,黑钨矿石英脉单体长一般为数米至数十米,最短者为1.8m,最长者约65m。脉体形态复杂,具尖灭再现、侧列、分支复合、弯曲、膨缩等特征[2-4]。

矿体一般长100m~500m、一般延深200m~600m,最长870m、最大延深为880m。矿体一般厚0.1m~0.3m,少数矿体厚度小于0.1m或者大于0.3m,矿体最大厚度为0.9m,个别矿体局部厚度最厚为1.47m。全区矿体平均厚度为0.19m。矿体厚度沿走向和倾向上变化较大,属厚度变化不稳定。

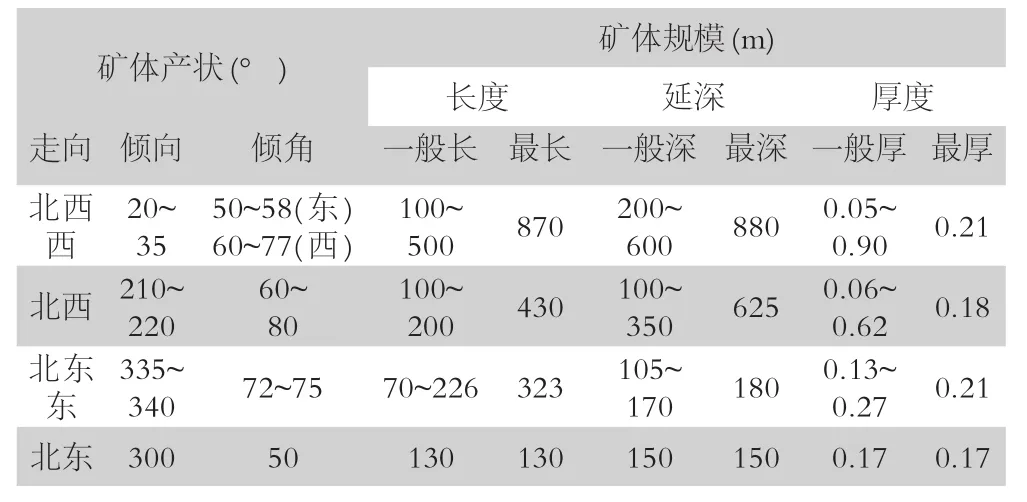

表1 矿体产状、规模一览表[4]

矿体产状以其充填的裂隙不同有四组,各组倾向倾角,以及构成的矿体数和矿体规模见表1。北西西组构成了石英大脉型黑钨矿的主要矿体,其次北西组构成的矿体34条,分别占矿体总数的86.50%和12.10%。北西西矿体的倾角变化较大,其倾角均在60°~77°,东部较缓为50°~58°。尤其西部分布于第三第四岩性层中的矿体,其倾角均在70°以上。无论东或西部,在剖面上南侧矿体倾角缓,北侧矿体倾角陡。

矿石特征:矿石矿物主要有黑钨矿、白钨矿、黄铁矿、磁铁矿、辉钼矿、绿柱石、锡石、黄铜矿、辉铜矿、方铅矿、毒砂及少量的斑铜矿、泡铋矿及次生矿物褐铁矿、铜蓝、孔雀石等。脉石矿物主要为石英、白云母、萤石及少量的方解石、绿泥石、钾长石。部分矿石中还有较含少量的黄玉。

矿化特征:在整个矿化期中,脉动不只是表现为不同方向矿脉的传切,也表现为矿脉的复合,晚期矿脉的含矿热液沿已固结的早期矿脉同向裂隙在充填,二者界线产状一致,界限清楚,部分产状一致,但晚期矿脉与早期矿脉界线模糊,白云母边缘断续可见。或二者石英脉外貌不同,晚期矿脉的石英为乳白色且油脂光泽强,可能是在早期矿脉半固结状态下在充填的结果。亦见有部分细脉传切早期矿脉中黑钨矿晶体,矿脉的复合增强了矿化强度。

矿石质量:WO3及主要伴生组分具有含量较高、变化较大的特征,WO3单样最高含量为56.49%,最低小于0.01%。矿体WO3平均品位一般为0.317%~6.360%,表内C级储量WO3平均品位2.131%,D级储量WO3平均品位1.354%,表外D级储量WO3平均品位0.445%,矿区整体WO3平均品位1.264%,达到工业指标要求。硫含量变化较大,一般含量为0.41%~2.00%,最高含量11.13%。砷在黑钨矿中含量较低,一般含量为0.001%~0.006%,最高位0.15%。但在毒砂、黑钨矿中含量较高,最高含量为3.12%,平均为1.531%。

围岩蚀变:受岩浆期后热液沿构造破碎带贯入作用影响,致使构造破碎带两侧岩石产生诸如矽卡岩化、萤石化、碳酸盐化等多种中低温热液蚀变。其中,部分蚀变与钨成矿关系较密切,绢云石英片岩及部分斜长角闪片岩具白云母化。

3 矿床成因

塔尔沟钨矿床中的钨主要为深源物质,且该钨矿床与野牛滩花岗岩具有较为密切的成因联系。前人对矿区及其外围地层和侵入岩成矿元素含量研究结果表明,成矿元素在原始地层和岩体中含量均较高,存在着不同程度的富集现象,说明成矿物质可能主要来自于围岩地层和侵入岩体。奥陶纪时,区内处于稳定沉积间伴有海底火山喷发的交替演化阶段,可能有大量的成矿物质在地层中预富集,构成本区钨矿的原始矿源层或矿胚。在海西-燕山期,区内经历了大规模的构造-岩浆活动事件,在岩浆沿着构造不断侵入过程中,不仅本身带来了大量的成矿物质,而且还能使地层中高含量的成矿元素不断活化、迁移,当这些富含大量成矿物质的热液沿有利的构造部位迁移时,成矿物质沉淀富集,并且形成钨矿床。

4 结论

塔尔沟石英大脉型钨矿床主要由黑钨矿石英脉构成,主要赋存于元古代北大河群变质岩中,受北西西、北西、北东东、北东四组不同方向的裂隙控制明显。矿床中钨主要来自深源,与野牛滩花岗岩具有密切的成因联系。