人工胰腺的奥秘

蔡德恒 史大威

每天需要打胰岛素的患者,经常担心自己的饮食会使血糖升高,为需不需要多打几个单位而纠结,有的时候血糖忽高忽低总是控制不好……为了减轻糖尿病患者这种自我治疗的压力,帮助他们更加精准地调控血糖,科学家很早就开始研发人工胰腺了。

人工胰腺的研发历史

从1920年代发现胰岛素后,糖尿病便不再是一种绝症,但从体外如何输注胰岛素,以达到最佳的治疗效果却一直未得到解答。人工胰腺(Artificial Pancreas)的出现给胰岛素治疗带来了新的方式。

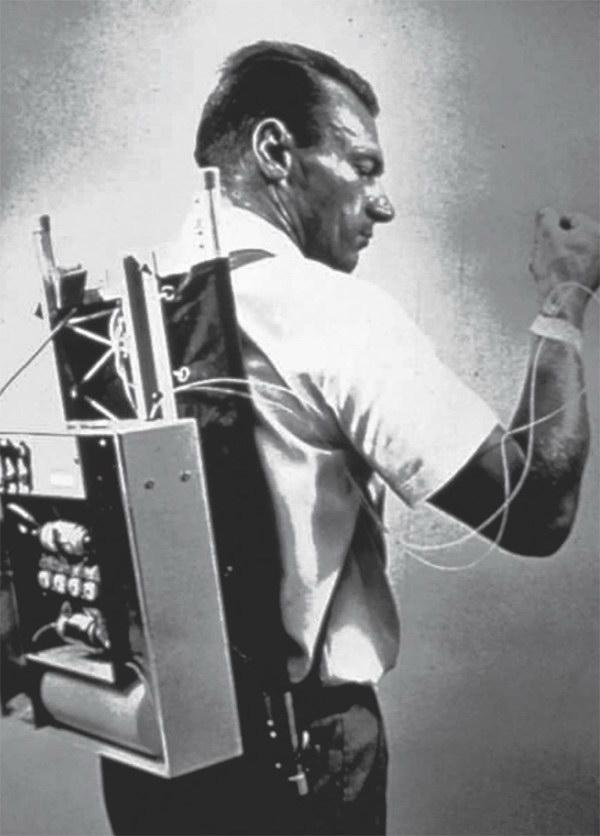

图1 1960年代可穿戴式的胰岛素泵

人工胰腺的研发最早可追溯到1960年代,当时研究人员研发了一套可穿戴的胰岛素泵(见图1),并与血糖分析仪连用,开发了首个人工胰腺。但由于体积大,不便于携带,同时胰岛素输注和血糖浓度测量采用静脉方式,需要不断抽血,对患者创伤大,因此人工胰腺只能作为一种研究工具应用。到了1990年代后期,微型马达技术开始应用,胰岛素泵体积变小,操作变得方便。2005年前后,连续皮下葡萄糖监测技术开始应用。皮下式葡萄糖传感器和胰岛素泵的结合,使得便携式人工胰腺系统的研究如火如荼地进行。2006年,世界1型糖尿病研究机构——国际青少年糖尿病研究基金会发布了人工胰腺计划。在随后的2008年和2010年,美国和欧盟各自启动了自己的人工胰腺研究计划。随着研究计划的推进,胰岛素治疗方式从传统的每日多次注射,发展到了胰岛素泵治疗,再到人工胰腺。

新型人工胰腺的构造

人工胰腺是一类新型闭环给药智能系统,其主要由三部分组成:动态葡萄糖监测(CGM,葡萄糖传感器),胰岛素泵和控制器(见图2)。人工胰腺中的动态葡萄糖监控,实时通过葡萄糖感应器监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而间接得到血糖水平,可提供连续的全天血糖信息给控制器,控制器中的人工智能控制算法基于血糖信息实时调整胰岛素输注量,进而指示佩戴在人体身上的胰岛素泵通过皮下注入方式持续输注相应的胰岛素。

人工胰腺发展了预测低血糖提前报警的功能,并自动提前减少或暂停胰岛素输注的功能,另外为应对高血糖,又增加了当血糖水平高于一个阈值时,允许额外输注胰岛素的功能。

人工胰腺最大程度地模仿了健康胰腺的内分泌功能,自动连续地控制血糖水平在安全范围内。相较于传统的每日多次注射方式或其他胰岛素治疗方式,人工胰腺的优势主要包括:1.更有利于血糖控制。目前的临床试验表明,人工胰腺可增大全天血糖浓度处于安全范围的时间比例和减少血糖波动,从而降低糖化血红蛋白,抑制长期并发症。2.提高患者生活质量。人工胰腺本身是一种便携式医疗设备,可减小多次皮下注射胰岛素带来的痛苦和不便,增加患者进食、运动的自由度等。

但人工胰腺也存在着一些劣势,比如价格昂贵,设备使用寿命短,普及程度不高。

图2 人工胰腺系统结构框图

另外,皮下式葡萄糖传感器和胰岛素泵的探头埋置部位较易发生感染,注射部位周围皮肤可能发生红肿、硬结等过敏现象。

控制算法是人工胰腺的大脑

胰岛素泵治疗是模拟胰岛素的生理性分泌,有两种输注(分泌)方式,一种是以确定的速率持续输注胰岛素,模拟人体生理状态下不依赖于进餐的持续微量分泌,即基础胰岛素分泌;二是根据食物种类和能量来确定餐前胰岛素剂量,一次性大剂量注射,模拟由进餐后高血糖刺激引起的大量胰岛素分泌。

胰岛素泵治疗方式可看作是人工胰腺的雏形,随着功能的不断完善,人工胰腺逐渐走入人们的视野中。目前胰岛素泵添加了低血糖暂停也称作阈值暂停的功能。因其具有阈值暂停功能,所以被称为“第一代人工胰腺系统”。《中国胰岛素泵治疗指南(2014版)》中提到,阈值暂停是指如果使用胰岛素泵的患者血糖水平落到一个低血糖阈值(这个值可由医生提前设置),该装置就会进行报警,若患者没有及时清除报警并采取措施,泵会自动暂停胰岛素输注,2小时后再自动啟动,恢复基础胰岛素的输注,以避免低血糖的发生。

为了更及时有效地防止低血糖事件的发生,人工胰腺发展了预测低血糖提前报警的功能,并自动提前减少或暂停胰岛素输注的功能。另外,为应对高血糖,又增加了当血糖水平高于一个高血糖阈值时,允许额外输注胰岛素的功能。随着控制算法研究的推进,现有的人工胰腺已实现了混合闭环自动控制功能。“混合闭环”是指患者需要在就餐前确定所需胰岛素量并手动指示胰岛素泵输注,其他时间控制器中的控制算法能根据血糖水平自动指示胰岛素泵进行输注,保证患者血糖尽可能地落在安全范围内。

人工胰腺的发展目标是打造全自动人工胰腺,无需患者参与,提供类似人体健康胰腺的调节功能。

控制算法是什么概念呢?控制算法是人工胰腺中的关键技术,就如同人类的大脑,扮演着指挥中心的角色,对血糖控制水平起着决定性的作用。现有走入临床试验的控制算法主要包括模型预测控制(MPC)和比例积分微分控制(PID)。例如,哈佛大学人工胰腺研究团队开发了一套MPC控制算法,可方便集成于控制器中,并支持与多类葡萄糖传感器和胰岛素泵进行无线连接,该人工胰腺已经被应用在30多个成年人持续8小时~24小时不等的临床试验上。剑桥大学团队利用Guardian Real Time或者FreeStyle Navigator血糖监测和Deltec Cozmo胰岛素泵,以及自适应MPC算法构建了一套人工胰腺混合闭环控制系统,在17个青少年上进行了33个晚上的临床试验,验证了人工胰腺的有效性。美国美敦力公司在2017年推出了Medtronic MiniMedTM 670G系统。该系统搭配MiniMedTM 670G胰岛素泵和Guardian 3葡萄糖传感器,控制算法直接集成于胰岛素泵中。该算法采用PID,可基于传感器提供的血糖信息每5分钟调整一次基础胰岛素输注。该系统在商业化前进行了大规模临床试验,包括开展的124位患者为期3个月的临床试验。

国产人工胰腺的研发进程

浙江大学赵春晖教授团队针对人工胰腺系统的血糖预测问题开展了广泛研究,研究结果通过美国食品药品监督管理局(FDA)认证的UVA/Padova T1DM仿真平台和部分人体血糖数据进行了验证。北京化工大学王友清教授团队与中日友好医院杨文英教授团队合作,验证了其提出的迭代学习预测控制算法,完成了闭环血糖控制临床试验。北京理工大学自动化学院复杂系统智能控制与决策国家重点实验室,与哈佛大学Francis Doyle教授合作,提出了基于血糖浓度和变化趋势的人体血糖自适应MPC调控机制,研究了基于贝叶斯机器学习理论的人工胰腺血糖调控机制关键参数长期自适应优化方法,同时与北京大学人民医院纪立农教授合作探究了基于自抗扰控制理论的人工胰腺血糖调控机制。

在胰岛素泵研究方面,微泰医疗器械(杭州)公司近期推出了一款equilTM Patch贴片式胰岛素泵。该泵使用时直接贴敷于人体腹部之上,这相较于传统的胰岛素泵没有了繁琐的输液管。该公司还推出了一款AIDEXTM CGM system产品,患者无需扫描即可知道血糖的实时水平。我国的硬件设备水平基本上达到了国际先进水平。

控制算法研究方面我国相较于国外还比较落后,需要不断汲取国外的先进经验。目前我国人工胰腺系统发展较少,临床试验较少,离产品化还有很长的一段路要走。

在2016年3月,我国公布《科技部关于发布国家重点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项目申报指南的通知》,拉开了精准医疗重大专项科研行动的序幕。计划将针对包括糖尿病在内的多种疾病分别制定8种~10种精准治疗方案。

人工胰腺产品化面临的挑战

人工胰腺的发展目标是打造全自动人工胰腺,无需患者参与,提供类似人体健康胰腺的调节功能。目前,实现这一目标主要存在着三大挑战。第一,体外注射的胰岛素起效时间缓慢,不足以及时地应对血糖的大幅度变化。这也是为什么患者需要在进餐前提前注射一定剂量的胰岛素,来应对餐后血糖的急剧上升。第二,健康个体血糖调节是需要多种激素参与的,单纯依靠胰岛素不能完全有效地维持患者血糖在健康水平。第三,需要更加智能的控制算法。这些算法能够适应每位患者的需求和生理节律的变化。例如人体在生病时对胰岛素的需求量要高于健康状况,在恢复健康时,算法若还是按生病时那樣指导胰岛素输注,必定会造成低血糖危险。

各国研究人员正不断地去攻克这些挑战。针对挑战一,有法国Adocia公司通过给胰岛素分子加“防护罩”,使得起效时间加快了30%,并将进入3期临床试验。针对挑战二,有研究员提议增加胰淀素注射,一种在健康个体中可减缓摄食吸收速率的激素,能让胰岛素更好地起作用。

当然,也有研究人员研究人工胰腺中胰高血糖素与胰岛素的协同调节。针对挑战三,由于控制算法研究相对独立于硬件和药物的发展,各大学研究团队也正致力于更智能的算法研究。

我们相信在医疗团队和工程人员的共同努力下,下一个10年~20年,全自动人工胰腺将逐渐步入糖尿病患者的治疗中。届时患者可在可穿戴式人工胰腺系统的辅助下正常生活和用餐,实现血糖代谢的自主闭环控制,并通过智能终端监控自身血糖水平和药物闭环输注情况。