里耶秦簡牘所見的時刻記録與記時法*

陳侃理

關鍵詞: 里耶秦簡牘;時稱記時;漏刻記時

中國古代長期並用時稱記時法和一日百刻的漏刻記時法。里耶秦簡牘中所見的記時也並用時稱、漏刻二法,但又都與後世通行之法不同。這些記時通常見於行政文書發送、傳遞和接收的記録,不僅反映了帝國形成之初行政領域的時間秩序和時間觀念,也有助於瞭解古代中國時制的發展變化。

李學勤在2003年發表的《初讀里耶秦簡》一文中,最早介紹和探討了里耶秦簡牘中的時稱與時刻資料。他指出,里耶秦簡牘中記時的方法有二: 一是用一日内的時分名稱(如旦、日中、夕等),二是記漏刻。記漏刻也有兩種格式: 一種作“水十一刻刻下若干”,一種略去“十一刻”等字,作“水下若干刻”直至“水下盡”。他認爲,這種漏制將白天分爲十一刻,采用沉箭式漏壺,與漢代晝夜“晝夜百刻”的漏制比較,是很原始的。[注]李學勤: 《初讀里耶秦簡》,《文物》2003年第1期,第75頁。

李先生根據當時能够看到的部分材料,做了相當準確的解説,同時也引出了一系列新問題。除了晝漏十一刻,秦代有無夜漏,晝夜總計的刻數有多少?晝夜刻數的分配是否像後來的百刻漏制一樣隨著時令變化調整?這種簡易漏刻制度源於什麽?里耶秦簡牘所見的時稱記時采用了何種時制,將一日劃分爲幾個時段?爲什麽文書收發傳遞記録有的用時稱記時,有的用漏刻記時,兩者是何關係,使用場合有無區别,爲何没有互相取代,歸併爲一?

2009年,任傑發表《秦漢時制探析》一文,主張“秦代官方曾推行晝十一夜五,晝夜各自均分的十六時制”,指出其來源是晝夜十六分中夏至的晝夜比,[注]任傑: 《秦漢時制探析》,《自然科學史研究》2009年第4期,第458—459頁。已經部分回答了上述問題。但任文發表時能够見到的秦代時刻記録還十分有限,没有條件詳細討論漏刻記時的具體使用情况及其與時稱記時的關係。2012年,《里耶秦簡(壹)》出版,[注]湖南省文物考古研究所編: 《里耶秦簡(壹)》,文物出版社2012年。公布了里耶古城1號井中第五、六、八層的2627枚簡牘,加上在此前後陸續公布的資料,[注]主要收入湖南省文物考古研究所編《里耶發掘報告》,嶽麓書社2006年;鄭曙斌、張春龍、宋少華、黄樸華編著: 《湖南出土簡牘選編》,嶽麓書社2013年;里耶秦簡博物館、中國人民大學歷史學院編: 《里耶秦簡博物館藏秦簡》,中西書局2016年等。另有小部分散見於整理者發表的論文中。本文引用的第五、六、八層簡牘均出自《里耶秦簡(壹)》,其他各層簡牘主要依據《湖南出土簡牘選編》,並參考《里耶秦簡博物館藏秦簡》。考慮到第五、六、八層以外各層簡牘尚無整理後的圖版號,本文編號一律采用出土號,以求統一。釋文略有修訂,除特殊情况外不再一一注明。占總共一萬多枚有字簡中的五、六分之一,樣本量已經比較充足。本文統計和分析已刊里耶秦簡牘中所見的時刻記録,嘗試進一步揭示所用記時法的實况,也想借此一探秦代遷陵縣行政工作的時間節律。

在迄今已正式公布的里耶秦簡牘中,共檢得時刻記録138條,絶大部分見於文書正本或副本中題署的收發記録,格式比較固定。發件記録一般在文書抄寫人的簽署“某手”之後,作“某月某日某時某人行”;收件記録往往在文書牘背面最左側題寫,作“某月某日某時某人以來”,其下多用分隔號“ノ”,加接收和啓封文書者的簽署“某半”或“某發”。以16-5號木牘爲例:

廿七年二月丙子朔庚寅,洞庭守禮謂縣嗇夫、卒史嘉、叚(假)卒史穀、屬尉: ……令人日夜端行,它如律令。

(正)

三月丙辰,遷陵丞歐敢告尉,告鄉、司空、倉主: ……它如律令。ノ釦手。丙辰水下四刻,隸臣尚行。

三月癸丑水下盡,巫陽陵士五(伍)匄以來。ノ邪半。

二月癸卯水十一刻刻下九,求盗簪褭陽成辰以來。ノ弱半。 如手。

(背)

從此牘正面文字可以看出,這是洞庭郡守下達的文書,背面左下角“如手”二字是文書抄寫者的簽署。背面左上方兩行爲收件記録,收件時刻先後爲“水十一刻刻下九”和“水下盡”。右上“三月丙辰”以下記録遷陵縣廷對該文書的處理,由縣丞主持,將郡守的教令傳達給縣尉及屬下的各鄉、司空、倉等離官嗇夫。[注]關於縣廷與離官嗇夫的關係,參看郭洪伯: 《稗官與諸曹——秦漢基層機構的部門設置》,《簡帛研究二一三》,廣西師範大學出版社2014年,第101—127頁。令史釦負責抄寫。此件包含遷陵縣收到文書的正本,留在縣廷存檔;另一件則包含郡守教令的録副,作爲縣廷發出文書的正本,當日水下四刻時由隸臣尚攜帶,送往縣尉處。此存檔件中的“水下四刻”,即縣廷發出文書的時刻記録。

除收發記録外,還有一小部分是文書傳遞過程中途徑某地或某機構的記録。比如12-1799號木牘:

書一封,酉陽丞印,詣遷陵,以郵行。

廿八年二月癸酉水十一刻刻下五,起酉陽。

二月丙子水下九刻,過啓陵鄉。

這是酉陽縣廷送往遷陵縣廷的文書的傳遞記録,其中包括了文書從酉陽發出和途經啓陵鄉的時刻記録。此種記録不包括所傳遞文書的正副本,類似於西北漢簡中的郵書刺,[注]關於郵書刺,參看李均明: 《秦漢簡牘文書分類輯解》,文物出版社2009年,第421—425頁。在里耶秦簡牘中數量較少。

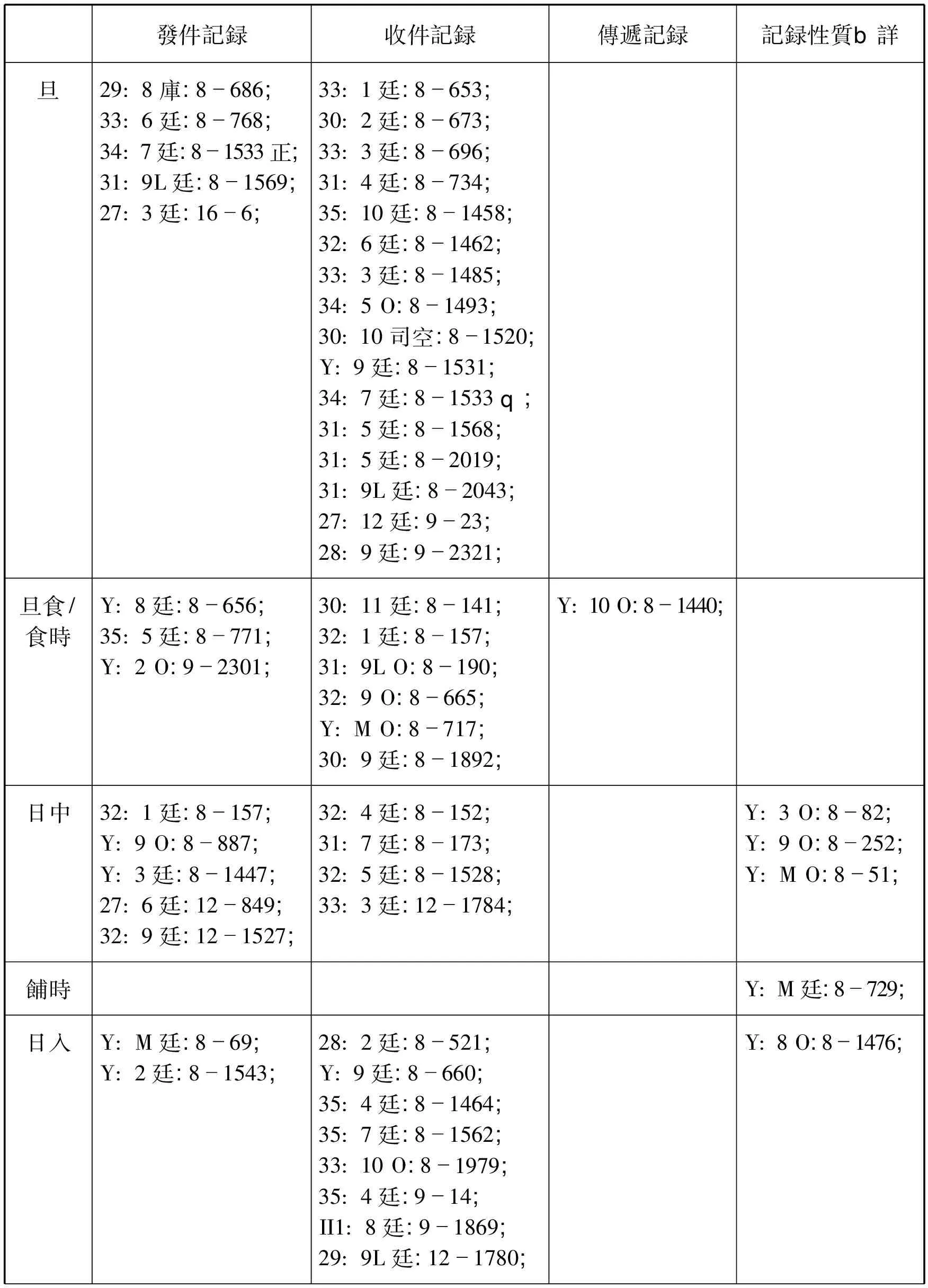

下表按照記録的性質分類匯總了已公布里耶秦簡牘所見的時刻記録。每條記録包括年(秦二世紀年加“II”表示)、月、記録機構、簡號,Y(year)、M(month)代表缺失或未記録年、月,O(office)代表記録機構不詳,閏年的後九月用9L表示。“水下若干刻”與“水十一刻刻下若干”兩種漏刻記録形式暫時分列,前者用“若干刻”表示,後者用“11-若干”表示。

里耶秦簡牘所見時刻記録匯總表

續 表

續 表

瀏覽上表可以發現: 第一,時稱和漏刻記時大致均匀地分布在各年中,始終並行,没有互相取代的關係;第二,漏刻記時的兩種形式也並行不悖,實際是同一種記時法。接下來匯總統計里耶秦簡牘時刻記録,不再區分兩種漏刻記時形式。

里耶秦簡牘時刻記録統計表

根據統計,里耶秦簡牘所見時刻記録所用的時稱有“旦”、“旦食”、“日中”、“餔時”、“日入”和“夕”。[注]旦食,里耶秦簡牘中又作旦食時、食時,同名異稱,都是指早晨與中午之間的用餐時間。里耶秦簡8-51有“日中”二字下有殘畫,可釋爲“過盈”。如果此釋讀成立,則“日中過盈”應是指日中過後太陽稍微西斜的時刻,但恐怕還不能算作與“日中”並列的獨立時稱。這六個時稱涵蓋了一天中的大部分時間,從日出前後延續到日落後不久,應即當時郡縣以下官署的正常工作時間。旦時或二刻到三刻是文件收發較爲集中和繁忙的時間,下午則相對空閒。

與當時放馬灘秦簡《生子》篇中的十六時記時系統相比,里耶秦簡牘所用的時稱既不完整,分布也比較稀疏,無法與前者一一對應,即便時稱相近,代表的時段也不同。兩者的對應關係大致可以通過下表反映出來。

秦簡牘時稱對照表

放馬灘秦簡《日書》中的《生子》篇將晝夜分爲十六個時段,據以占卜生子吉凶,被學者普遍認爲是秦漢十六時制最早的系統資料。[注]參看李天虹: 《秦漢時分紀時制綜論》,《考古學報》2012年第3期,第301—302頁。過去學者認爲秦代還有十二時制,睡虎地秦簡《日書》中將十二個時稱與十二支對應,即是其反映。實際上此十二時並不涵蓋全天,而只是在流行的衆多時稱中選取有代表性的十二個來與十二支相配,用於選擇數術占卜罷了。筆者在另一篇小文《十二時制的産生與通行》(待刊)中有詳論。里耶秦簡牘所見是時稱則反映了一種更加粗略的記時法。類似的粗略記時法,也見於秦漢簡《日書》。睡虎地秦簡《日書》甲種《吏》章將一天中“見人”的時段分爲“朝”、“晏”、“晝”、“日虒(昳)”、“夕”,[注]睡虎地秦墓竹簡整理小組編: 《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社1990年,第207—208頁。放馬灘秦簡《日書》甲種《禹須臾所以見人日》章則分爲“旦”、“安(晏)食”、“日中”、“日失(昳)”、“夕日”,[注]甘肅省文物考古研究所編: 《天水放馬灘秦簡》,中華書局2009年,第85頁。孔家坡漢簡《日書》與此完全相同。[注]湖北省文物考古研究所、隨州市考古隊編著: 《隨州孔家坡漢墓簡牘》,文物出版社2006年,第150頁。《日書》的這些篇章,是講如何預測官吏面見上級或者同僚的吉凶,故而不包括夜半、雞鳴等休息時間,時段劃分也比十六時記時系統粗疏。里耶秦簡牘所見時稱與此相近,只是在日中與夕之間多分了一個時段。這種近似應非出於偶然,而是由官府處理行政事務的時段和工作節奏决定的。

同爲行政活動的時刻記録,里耶秦簡牘中的漏刻十一刻所涵蓋的時段,應與時稱記時大致相同,也就是從“旦”到“夕”。李學勤認爲十一刻皆屬晝漏,是準確的。據《里耶發掘報告》,未完整公布的材料中還有記時“夜水下四刻”,[注]湖南省文物考古研究所編: 《里耶發掘報告》第182頁。若此信息無誤,可知未標明“夜”的十一刻應是晝漏。李先生没有説明在這種漏刻制度下晝夜共有多少刻,馬怡懷疑晝夜各有十一刻,[注]馬怡: 《里耶秦簡選校》,《中國社會科學院歷史研究所學刊》第四集,商務印書館2007年,第136頁。而任傑則認爲應是晝十一夜五。根據任傑的看法,秦時流行將一晝夜劃爲16等分,晝漏十一刻之制,很可能是根據晝最長的夏至(五月)日夕比確定的。[注]任傑: 《秦漢時制探析》,《自然科學史研究》2009年第4期,第458—459頁。日夕(晝夜)十六分最早見於睡虎地秦簡《日書》甲種《歲》章,簡64~67正面第二、三、四欄按月列出日、夕時長的比例,[注]釋文見睡虎地秦墓竹簡整理小組編: 《睡虎地秦墓竹簡》第190—191頁。可據之表列如下:

秦簡日夕比率表

類似内容還見於該書簡60~68背面第三欄、放馬灘秦簡《日書》乙種簡78~86,以及香港中文大學文物館藏漢簡《日書》等。可見晝夜十六分是當時十分流行的一般性知識。秦代遷陵縣所用的漏刻之制照此劃分晝夜,是有可能的。

與晝夜十六分不同的是,里耶秦簡牘所見的晝漏之數不因季節推移而變化。如簡8-738 記“十二月乙未水十一刻刻下九”,[注]見《里耶秦簡(壹)》第105頁。“未”字據圖版補釋。可知即便是晝短夜長的冬三月,晝漏十一刻仍保持不變。任傑認爲,這表明秦簡漏刻所用的是將白晝進行均分的不均匀時制。[注]任傑: 《秦漢時制探析》第458—459頁。具體來説,就是從旦至昏的白晝總長度根據實際日出、日入的時刻隨著季節變化而調整,而白晝始終保持十一等分。爲此,在使用相同漏壺且漏水流速保持相對穩定的前提下,必須定期更换刻間長度不同的漏箭。我們知道,最晚在西漢武帝時期就有每隔九天更换漏箭的制度,[注]據《隋書·天文志》漏刻條引劉向《鴻範傳》記武帝時所用法。《續漢書·律曆志》載和帝永元十四年(102)霍融論曆,所述當時官漏之法亦然。不過當時的漏箭固定爲晝夜百刻,每刻的時長一致,更换漏箭只是爲了調整晝漏和夜漏的刻數,以適應晝夜長短變化。由漢制推測,秦代存在更换漏箭的制度不無可能,只是目前尚缺證據。另一種可能是,秦代漏刻的晝夜長短終年不變,郡縣官署在一年中的文書工作時長比較固定,而不是跟隨時令天光,日出而作、日落而息。

秦代晝夜十六分的漏刻之法,在漢代以後消失不見,但夜分爲五則仍有影響。《初學記·器物部》引《漢舊儀》曰:“五夜: 甲夜、乙夜、丙夜、丁夜、戊夜。”[注]另見《北堂書鈔·儀飾部》引,參見孫星衍輯校《漢舊儀補遺》卷下,收入《漢官六種》,中華書局1990年,第97頁。此五夜之制,在居延漢簡中亦有反映,勞榦認爲即後世的五更。[注]勞榦: 《居延漢簡考釋之部》三《居延漢簡考證》,中研院史語所專刊之四十,1959年,第74頁。五夜、五更應該都是秦代夜漏五刻之餘緒。

最後,要來解釋時稱記時與漏刻記時並用的問題。里耶秦簡牘所用時稱記時法較爲粗略,無需藉助工具,可以依靠觀察太陽位置、天色,通過人的生物鐘來判斷時刻。漏刻記時需要配置漏壺。漢以前漏壺尚無實物發現,推測秦代基層所用當是結構最爲簡單的單壺泄水式沉箭漏,[注]浮箭漏發明不早於西漢中期,此前,秦及漢初都采用單壺泄水式沉箭漏。參看華同旭: 《中國漏刻》,安徽科學技術出版社1991年,第38—45頁。華著以浮箭漏發明在漢武帝時,但對幾條相關史料的解讀均有失誤,結論並不可靠。浮箭漏實際發明使用的時間應該更晚,待另文詳論。材質可能是銅,也可能是陶。這種漏壺操作相對簡便,故能普及,但泄水流速受水温、水位影響較大,[注]參看華同旭: 《中國漏刻》第120—135頁。記時難以精確。當時將晝夜漏刻數定爲十六,遠少於後來通行的百刻,既符合相對緩慢的工作節奏,也是由於記時工具精度的局限。

統計所得的138個時刻記録中,74個用時稱,64個用漏刻,分别占總數的54%和46%,比例大致相當。兩種記時法在各月的分布比率没有明顯差異。漏刻記時在遷陵縣除了被縣廷使用外,還見於少内、倉、啓陵鄉等稗官官署所做的記録,在使用場所上也不見有何特殊。里耶秦簡牘中還有同一件文書並用兩種記時法的情况。簡8-656背面有兩條文書收發記録,其左上作:

□月庚午水下五刻士五宕渠道□邑疵以來ノ朝半

此爲遷陵縣廷收到洞庭郡所下文書的記録,用漏刻記時。其右作:

八月甲戌遷陵守丞膻之敢告尉、官主: 以律令從事。傳,别書貳春,下卒長奢官。ノ□手ノ丙子旦食,走印行。

此爲遷陵縣廷發出給縣尉及屬官的文書的記録,用時稱記時。同一機構,同一文書,收發相隔僅六天,所用記時法却不同。這究竟如何解釋呢?

如果兩種記時法並存是出於必要,或許可以作如下推測。時稱記時是日出、日中、日入幾個點爲基準,需要觀測太陽位置,適用於晴好天氣。若逢陰雨,無法看到太陽位置,也不易根據天色判斷時刻,漏刻記時就更爲可靠。當代的里耶古城“氣候温和,雨水較多,雲霧多,濕度大”,“年平均降水量1303.3毫米”。[注]湖南省文物考古研究所編: 《里耶發掘報告》第1頁。若秦代遷陵的氣候與此没有太大的差異,需要改用漏刻記時法的雨雪天或雲霧濃重的日子應該爲數不少。里耶秦簡牘中漏刻記時與時稱記時的記録比例大體接近,很可能是與當時當地的氣候狀况相適應的。

里耶秦簡牘所見的記時法將行政工作的時間劃分爲六個或十一個時段,與當時常見的十六時制和後世流行的晝夜百刻之制相比,是較爲粗略的。究其原因,恐怕跟當時的行政工作節奏較爲舒緩有關。秦《行書律》規定:“行傳書、受書,必書其起及到日月夙莫(暮)。”[注]睡虎地秦簡《秦律十八種》簡184,《睡虎地秦墓竹簡》釋文第61頁。嶽麓書院所藏的秦代律令抄本中作“傳書受及行之,必書其起及到日月夙莫(暮)”,改動不大。見陳松長: 《嶽麓書院藏秦簡中的行書律令初論》,《中國史研究》2009年第3期,第31頁。夙暮,即一天中時段的早晚。律文並未規定記録文書收發傳遞應采用何種記時方法,細緻到何種程度,而僅籠統地要求記録早晚即可。里耶秦簡牘所見的兩種記時法,都能够滿足律文要求。

在里耶秦簡牘文書的收發記録中還有一些不記具體時刻的例子。如8-134號木牘,是秦始皇二十六年八月遷陵司空發給縣廷的文書正本,背面書有“八月戊寅走己巳以來ノ懬半”,爲縣廷收到文書的記録。正面接續司空來書後抄寫九月庚辰遷陵守丞敦狐的批覆,末加簽署“懬手”及發出記録“即令走屯行司空”。懬應是遷陵縣的令史,他經手的這件文書收發均未注時刻,原因不明。此外,8-1571、9-984等木牘也有類似情况。這或許説明,秦對文書運作過程中記録時刻的規定執行並不十分嚴格。

漢初的《行書律》將郵人行書的速度明確要求爲“一日一夜行二百里”,[注]見張家山漢簡《二年律令》簡274,張家山二四七號漢墓竹簡整理小組: 《張家山漢墓竹簡〔二四七號墓〕(釋文修訂本)》,文物出版社2006年,第46頁。並且規定達不到標準,要受相應的處罰。在居延漢簡中有大量郵書刺和郵書課,對文書傳遞的起、到時刻的部分記録精確到某時若干分,並且從中可以推知西北漢塞對文書傳遞的速度以一日夜行一百六十里爲標準進行考課,[注]參看李解民: 《秦漢時期的一日十六時制》,《簡帛研究》第二輯,法律出版社1996年,第87頁。比里耶秦簡牘所見的情况更嚴格。這種差異,可能有文書性質、機構屬性方面的原因,也應考慮是否與制度和記時技術的發展有關。這是下一步研究課題。