收入、健康与居民主观幸福感

严良 代冰杰 李欢

摘 要: 利用中国综合社会调查(CGSS)的全国数据,在区分绝对收入和相对收入的情况下研究居民收入与主观幸福感的关系,在此基础上在收入不断增长的背景下研究健康与居民主观幸福感之间的关系。研究结果表明,绝对收入与居民主观幸福感之间没有显著的相关性;相对收入与居民幸福感呈显著的正相关;健康对居民幸福感有着显著的正向影响;健康与相对收入之间交互作用,健康状况越好,相对收入对幸福感的影响就越小;健康状况越差,相对收入对幸福感的影响就越大。以上结论为改善国民健康水平和收入不平等的现状提供了实证支持。

关键词: 主观幸福感 收入和健康 有序概率模型

一、引言

早期经济学对幸福的研究体现了经济学与伦理学的紧密联系。卡尔将经济学中的“商品”称为“Goods”,而亚里士多德认为“goods”具有的“goodness”就是幸福。边沁的功利主义学说进一步地将主观情感体验“数量化”,为早期效用主义经济学说奠定了坚实的基础[1]。杰文斯首次提出“边际效用理论”并指出经济学就是一门计算痛苦和快乐的学科[2]。但是,在经历序数效用革命之后,主流的经济学家们不再研究幸福的问题,转向研究国民收入、通货膨胀等问题。1974年经济学家伊斯特林发现了“幸福悖论”,即虽然富裕国家的居民普遍比贫穷国家的居民幸福,但是随着一个国家(或社会)的收入逐渐增长,居民的幸福感却并不会随之增长[3][4]。这一发现颠覆了传统效用理论,经济学家们重新开始研究幸福问题,“幸福经济学”由此诞生。

在中国经济转型阶段,不再一味追求高速增长,转而追求高质量发展,强调以人民为中心,保障人民安居乐业。居民对生活的满意程度和幸福程度也获得更多关注。十八届五中全会上提出,我国由于工业化和城镇化的进程中存在的一些问题,存在着多种疾病并存,多重影响身体健康的因素相互交织的局面,也是第一次把“健康中国”建设上升到国家战略,在这种追求高质量发展的阶段,关注收入与健康这种关系到国计民生的因素对居民主观幸福感的影响有必要且有意义。

为了研究中国的收入和主观幸福感的关系以及健康在收入对幸福感产生影响的过程中究竟扮演什么角色。本文采用CGSS2015年的数据和有序概率模型进行实证分析,试图从绝对收入、相对收入角度出发去研究二者对居民主观幸福感的影响,并且试图分析在国民收入不断增长的同时,健康状况如何影响居民主观幸福感。对于改善国民的健康水平和建设“健康中国”以及改善收入不平等现状具有很强的现实意义。

二、文献综述与假设提出

对幸福问题的研究主要从以下两种范式出发。一条是以“主观幸福”为导向的研究范式,一条是以“客观幸福”为导向的研究范式。“主观幸福”源自边沁的以个人感受为主的主观“享乐主义”,“客觀幸福”源自亚里士多德的强调价值实现的客观“幸福论”。在幸福研究中,“客观幸福”由于测度和评价上有较大的难度所以在实际研究中应用较少,众多研究认为幸福更多的是一种主观精神层面的感受体验,幸福(Happiness)和满意度(Satisfaction)或主观幸福感(Subjective Well-Being,下文中将简称为SWB)涵义一致。荷兰社会经济学家梵浩文认为主观幸福感是人们对自己当前生活质量的积极评价,即人们对自己生活的喜欢程度[5]。这一概念被学术界广泛接纳和采用,本文也将沿用这一概念。以往研究中一般采用问卷调查的形式测量SWB,以被采访者自陈报告的幸福感水平为准。最经典的幸福调查的问题属于“世界价值调查问卷”中的设计“从总体考虑,您认为您有多幸福”。此外还有大量评定主观幸福的形式,比如Diener提出的满意度表[6]和Andrews提出的单一项目的快乐-忧伤量表[7]。虽然有学者对自我报告的幸福感的有效性提出质疑,但是梵浩文等证明了幸福量表是可靠的和有效的[8]。尽管存在一些偏差,但这种自我报告的幸福问卷却是目前获得幸福感数据的最好方式。

随着“幸福经济学”的兴起,经济学家通过大量实证研究发现主观幸福感受到诸多因素的影响。总的来说,相关研究主要围绕个人特征、社会环境、宏观经济三个方面展开,具体考查了性别、婚姻、健康、教育、环境污染、公共服务、收入、失业率、通货膨胀等因素对居民主观幸福感的影响。

高收入能否带来更多的幸福感这一问题是幸福感研究中非常重要的一部分。相关研究分别从绝对收入、相对收入和预期等多个角度去研究收入与幸福的关系。前期大多研究选取绝对收入,研究其与主观幸福感的关系。由于选取的样本和方法,以及对幸福感测度对象的不同,结果也大不相同。朱建芳利用市级数据研究发现了收入与幸福之间呈正相关,即收入越高,幸福感越强[9]。也有研究表明在收入水平达到一定的程度后,收入的增加并不能够导致幸福感的持续上升,反而会使幸福感水平下降。张学志和才国伟利用省级数据验证了绝对收入与居民幸福感呈倒“U”型关系[10]。闰丙金利用CGSS的全国数据发现收入对城乡居民主观幸福感的影响其实并不显著[11]。根据“幸福悖论”,收入与幸福感并不是同等增加的,许多学者开始关注相对收入,认为收入的差距和不平等会影响主观幸福感。刘成奎研究了相对收入和预期收入对居民幸福感的影响,得出相对收入与居民幸福感呈正相关的结论,但在高收入者和低收入者之间存在差异[12]。官皓利用我国三座城市家庭调查数据,发现绝对收入与居民主观幸福感之间并没有显著的相关性,相对收入地位与居民主观幸福感呈现显著的正相关[13]。经过分组发现,对收入变化的预期是导致城乡居民主观幸福感差异的主要原因,农村居民具有相对较低的预期,与城市居民相比具有较高的幸福感[14]。

基于以上文献回顾,根据效用理论,较高的绝对收入可以满足更多的效用,而“经济人”理论认为人们总是追求自身利益最大化,效用的增加会带来幸福感的增加。但根据伊斯特林的“幸福悖论”,个人追求效用最大化并不只是依靠经济利益,还有精神层面的追求,因此绝对收入增加带来幸福感增加是不可靠的。根据相对收入理论,人们总是倾向于与他人比较,若个人认为自己的收入高于周围人的收入,则对自身收入的认同会得到提高,幸福感也就会提高,因此提出如下假设:

假设1:绝对收入与居民主观幸福感之间无显著相关关系;

假设2:相对收入与居民主观幸福感呈现显著的正相关;

健康是影响居民主观幸福感的因素之一,现有相关研究比较少,主要分为健康状况对幸福感的影响以及医疗保险和社会保障对幸福感的影响两方面,比较认同健康作为社会因素与居民的主观幸福感的调节变量[15]。赵斌认为健康和健康状况引发的担忧是影响主观幸福感的重要原因。有研究将健康分为自我报告的心理健康与医生评估的身体健康,认为心理健康与幸福感呈正相关关系[16]。王成勇等研究了“新农合”、“新医保”对农村老人幸福感的影响,从政策评价的角度看取得了较好的惠农成效[17]。但较少有研究讨论相对收入影响主观幸福感的过程中健康产生什么样的调节作用,尽管收入不断增长,健康状况的下降一方面会导致资金的耗费和客观身体的痛苦,另一方面带来心理压力,导致幸福感的下降。基于此,提出以下假设:

假设3:健康对居民主观幸福感有着显著的正向影响。

假设4:健康与相对收入之间存在交互作用。健康状况越好,相对收入对幸福感的作用就越小;健康状况越差,相对收入对幸福感的作用就越大。

除了研究收入与主观幸福感的关系,有许多学者采取不同的方法研究了多种其他因素与主观幸福感的关系。首先,大量文献表明婚姻对幸福感有显著的正向影响。袁正等认为婚姻能够强化健康和工作对幸福感的作用,因此已婚的人比未婚的人更幸福[18]。其次,性别也是影响幸福感的因素之一,女性比男性更幸福的结论得到了更多的支持。李磊等过研究发现男性面临着更高的社会期望,这可能导致男性的幸福感较低[19]。再次,教育也影响着居民的主观幸福感,但是现有的文献存在两种截然不同的结论。一种观点认为教育程度对居民幸福感有显著的正向影响[20],另一种观点认为教育程度对个体幸福感有显著的负向影响[21]。

基于上述分析,我们可以发现:第一,现有的文献倾向于研究收入与幸福感之间的关系,研究健康与幸福感之间关系的文章相对较少;第二,鲜有文章研究居民收入不断增长的同时、健康与居民幸福感的关系。

三、数据来源、变量描述与模型设计

(一)数据来源

本文选取了中国综合社会调查数据库(CGSS)2015年的数据。该数据库全面地收集社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,涵盖了城市和农村居民的学习、工作、生活、价值观等方面,有利于我们深入中国社会的现实生活开展各项研究。为了减少误差,本文对原数据库进行了处理,删去了各个变量数据中“拒绝回答”“不清楚”“不使用”等回答,保留了有效样本数据8907个。

(二)变量描述

1被解釋变量happiness

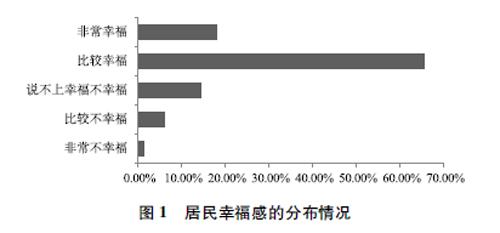

本文根据CGSS2015调查问卷中的A36问题,即“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”作为幸福感的数据来源。根据被访者回答“非常不幸福”“比较不幸福”“说不上幸福不幸福”“比较幸福”“非常幸福”,分为赋值为5、4、3、2、1。

2解释变量

(1)收入。为了更准确地估计收入对幸福感的影响,本文引入了绝对收入absinc和相对收入relainc两个变量。对应的是CGSS2015年调查问卷中的“您个人2014年的总收入是多少?”以及“与同龄人相比,您认为本人的社会经济地位是?”。一般来说,为了消除异方差,我们会对收入进行取对数化处理。针对相对收入,根据被访者的回答“较多”“差不多”“较低”,依次赋值为“3、2、1”。

(2)健康health。CGSS2015调查问卷中设计了”您觉得您目前的身体健康状况是?我们根据被访者的回答,分别赋值“很不健康”=1、“比较不健康”=2、“一般健康”=3、“比较健康”=4、“很健康”=5。

(3)城乡place。由于城乡二元经济结构的存在,本文参考CGSS调查问卷中的“样本类型”引入城乡变量,赋值城市=1、农村=0来捕捉收入与健康对居民幸福感影响的城乡差异。

3控制变量

为了使模型更加稳健,本文参考相关文献加入以下控制变量。

(1)性别,赋值男=1,女=0。(2)年龄。根据被访者回答的出生年份,本文用2018减去其出生年份计算出其年龄。(3)民族,赋值汉族=1,其他=0。(4)宗教信仰,赋值信仰宗教=1,不信仰宗教=0。(5)教育水平,本文根据调查问卷中“您目前的最高教育程度”和被访者的回答,赋值“没有受过任何教育”=0,赋值“私塾、扫盲班/小学”=1,赋值“初中”=2,赋值“职业高中/普通高中/中专/技校”=3,赋值“大学专科/大学本科”=4,赋值“研究生及以上”=5。(6)政治面貌,赋值党员=1,其他=0。(7)社会公平感。CGSS2015年调查问卷设计了“总的来说,您认为当今的社会不公平?”,根据被访者的回答,赋值“完全不公平”=1,赋值“比较不公平”=2,赋值“说不上公平但也不能说不公平”=3,赋值“比较公平”=4,赋值“完全公平”=5。(8)阶级认同。类似地,调查问卷中也设计了“您认为您自己目前在哪个等级上?”,被访者根据自己的实际情况依次回答出自己的等级,从1到10,1代表最底层,10代表最高层。(9)工作。根据被访者对问卷中“您的工作经历及状况是?”的回答,赋值“目前从事非农工作/目前务农”=1,赋值“目前没有工作/从未工作过”=0。(10)家庭经济状况。根据被访者“对您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档?”的回答,赋值“远低于平均水平”=0、“低于平均水平”=2、“平均水平”、“高于平均水平”=4、“远高于平均水平”=5。(11)婚姻。本文赋值“未婚”=0,其他=1。(12)收入变化。本文根据调查问卷中“与三年前相比,您认为您的社会经济地位是?”,赋值下降了=1,差不多=2,上升了=3。(13)收入满意度,赋值“非常不合理=1,不合理=2,合理=3,非常合理”=4。

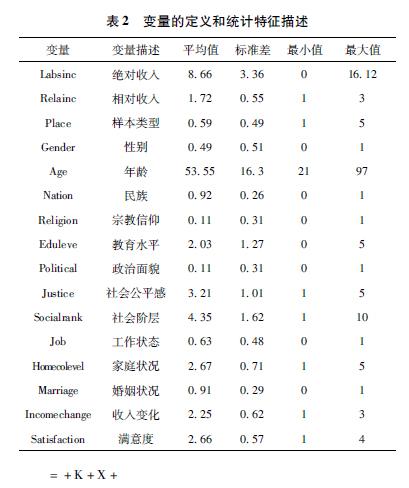

图1和表2报告了我国居民大多数人感到比较幸福和非常幸福,只有少数人感到比较不幸福和非常不幸福。被访者的年龄从20岁到97岁不等,说明样本范围比较广泛,具有代表性。社会公平感的均值为仅为321,居民收入满意度的均值仅为266,这说明我国收入不平等和机会不平等的现状有待改善。

(三)模型设计

由于被解释变量为多值离散变量,本文参考官皓(2010)[13]、罗楚亮(2010)[14]的研究采用ordered probit模型来分析收入、健康对城乡居民幸福感的影响。

其中happiness为被解释变量主观幸福感,K为核心解释变量(收入、健康),X为控制变量(性别、年龄等变量),为随机扰动项。考虑到模型的回归效果,本文参考相关文献的研究经验,增加了一些处理变量。1年龄的平方项。胡晨沛等(2017)[22]通过引入年龄的平方项证实了年龄与主观幸福感之间呈倒“U”型关系。而本文也借鉴了这一做法。2绝对收入对数化处理。为了避免不必要的缺损值,本文引入labsinc=log(absinc+1)来检验绝对收入与居民主观幸福感之间的影响。3收入与健康的交互项。为了检验健康与收入之间是否存在交互作用,引入了二者的交互项。

四、实证回归结果与分析

由于OLS与本模型所采用的ML在模型参数估计的结果存在一致性,许多文献同时采用两种方法进行实证估计,所以本文也将沿袭这一传统。为了有效捕捉收入、健康与居民主观幸福感的影响,本文将采用逐步回归法进行估计。

模型1考查了不加入其他控制变量时,绝对收入和主观幸福感的关系。

模型2在模型1的基础逐步加入其他控制变量来验证绝对收入是否能够显著影响居民幸福感。

模型3考查了不加入其他控制变量时,相对收入和主观幸福感的关系。

模型4在模型3的基础上逐步加入其他控制变量来验证相对收入是否与居民主观幸福感显著正相关。

模型5考查了健康与主观幸福感之间的关系。

模型6考查健康与收入之间是否存在交互作用。

本文针对以上六种模型,分别进行了OLS估计和ordered probit模型估计。考虑到ordered

probit的回归系数没有直观的意义,因此本文选择仅报告收入和健康对幸福感的边际效应。其中表3报告了模型1、模型2、模型3、模型4中收入对主观幸福感影响的回归结果;表4报告了相对收入对主观幸福感的边际效应的回归结果;表5报告了健康对主观幸福感的边际效应的回归结果;表6报告了健康与收入是否存在交互作用的回归结果。表7报告了双模型下健康對主观幸福感影响的回归结果。由于篇幅的限制,本文并没有展示全部的回归结果,仅仅报告了重要的回归结果并进行了实证分析。具体实证结果与分析如下。

1相对收入对居民主观幸福感有显著的正向影响,即当相对收入水平提升一个level,居民感到“非常不幸福”“比较不幸福”“说不上幸福不幸福”的概率相应降低04%、15%和23%,居民感到“比较幸福”和“非常幸福”的概率相应提高04%和38%。本文的假设2得到验证。根据相对收入理论,个人和其他人的收入比较或者个人对收入的预期会对个人主观幸福感产生影响。相关文献也表明经济状况的前后比较,对未来经济状况的预期以及对自己经济地位的评价这三种相对收入变量都会对主观幸福感产生显著的正向影响[23]。该结论也能在现实生活中找到经验支撑,由于贫富差距的存在,居民倾向于和周围的人比较收入从而获得幸福感。

2加入其他控制变量之后,绝对收入与主观幸福感之间的关系不再显著,说明本文的假设2是成立的。本文采用逐步回归的方法发现在不加入其他控制变量和相对收入时,绝对收入和幸福感正向相关。当逐步加入其他控制变量时,绝对收入对幸福感的影响不断减弱。直到加入健康水平时,绝对收入与幸福感之间的关系不再显著,这说明绝对收入不能决定居民的主观幸福感。这一发现与人们主观认为的“高收入会带来更多的幸福感”相悖。假设1和假设2的成立在一定程度上解释了中国经济增长与居民幸福感没有同步增长的原因。虽然GDP和人民的收入都上涨了,但是收入差距的存在和扩大让人们感到收入不公平,进而降低居民的幸福感。

本文设计模型5来检验健康对于居民主观幸福感的影响,表3回归结果显示健康与居民主观幸福感呈显著的正相关,符合本文的假设3。越健康的人,幸福感就越高。为了进一步探讨健康对居民幸福感的影响,本文用ordered probit模型估计了健康对于居民幸福感的边际影响。表5回归结果显示,当居民健康水平提高一个level时,居民感到“非常不幸福”“比较不幸福”“说不上幸福不幸福”的概率分别降低05%、2%和3%,居民感到“比较幸福”和“非常幸福”的概率分别提高05%和5%。

关注其他变量的回归结果我们还能发现如下结论:

1男性比女性的幸福感更低。一个可能的解释是男性面临着更大的社会压力,承担着家庭的重任,相对来说幸福感更低。女性享受着子女带来的快乐,其幸福感更高。而李磊等认为男性较低的幸福感在于社会对男性寄予较高的期望,而对女性寄予较高的歧视[19]。

2年龄与居民主观幸福感之间的关系呈“U”字形。表7显示年龄与居民幸福感呈显著的负相关,而年龄的平方项却与幸福感呈现显著的正相关。虽然鲜有文献能够发现准确的“年龄拐点”,但是这一新发现却有着很强的现实意义。我们需要关注处于拐点附近的人群,帮助其提升自己的幸福感。

3社会公平感与居民幸福感也呈显著的正相关,这一发现对于当今中国现实有着很强的现实意义。借鉴前人的做法,本文专门引入“社会公平感”来检验结论的稳健性。当我们控制住“社会公平感”之后,收入对幸福感的净效益会更加准确。一个社会是否公平关系着居民的发展机会、收入公平,显著影响幸福感。