也论隐喻为什么可能

龚玉苗

(淮海工学院外国语学院,江苏连云港 222005)

提 要 本文提出隐喻的“关系范畴模型”以回答徐盛桓教授提出的“隐喻为什么可能”之问。有四点发现:(1)隐喻本体和喻体的关系基于模糊逻辑;(2)隐喻义的产生基于可能世界的“对等项对应”关系;(3)本体和喻体之间的范畴联系中介(相似性)具有关系属性;(4)隐喻得以“据事假物”是基于关系范畴的双重性。这四点发现说明隐喻是一个复杂系统;认识论层面承认隐喻的复杂系统属性有着重要的方法论意义,意味着当下对隐喻之问的任何一种基于特定研究范式的解答都会有所纰漏,其彻底解答必须通过超学科研究范式。和当下复杂系统理论和认知科学进展相呼应,本文认为该问题的超学科研究需要以下方向的协作:(1)在反思计算主义的基础上采取涉身认知—嵌入式认知—延展认知到生成认知的心智哲学研究进路;(2)寻找隐喻的神经相关物的生物学进路;(3)强调自组织演化的认知的动力系统研究进路。

一、 引 言

以哲学研究发生的语言转向(linguistic turn)所关注的“语言表达何以可能”议题为契机, “隐喻为什么可能”(下文简称为“隐喻之问”)同探索人类意识本质的前沿研究达成一致,成为语言研究乃至哲学研究领域最根本、最具挑战性的问题之一,旨在解答哲学、认知科学和语言学界普遍关注的“意识难题”(Chalmers 1996)。相关研究大体有两个切入点:其一,语义表征层面,以认知计算主义为出发点,在类层级结构理论框架下提出“内涵外延传承说”以解释隐喻中的意义传达机制(徐盛桓2008、2012);其二,哲学层面,在心智哲学框架下,根据心物随附性维度以解释隐喻作为认知活动的运作基础(廖巧云、徐盛桓2012;徐盛桓2015、2017)。当前达成的共识是隐喻之问的核心是回答本体和喻体之间的相似性及其建构机制;隐喻在于“心智认定了一个本体后,根据同一性而选定一个喻体”(徐盛桓2015:11)。虽然使用的术语不同,但这些研究明确指出“相似性”就是本体和喻体之间不同程度的“同一性”,具体来说就是“二者现象特征和质地内容上有某些相同、相应或相关的地方,能给人在意识感受性方面对对象产生不同程度相像的感觉”(徐盛桓 2017:11)。

这些理论为回答隐喻之问所涉及的语义传承问题和认知实现机制开拓了解决思路,但遗憾的是对“相似性”或“同一性”并未作出进一步实质性的规约。“相似性”或“同一性”是一个外延很宽泛的概念,目前远远没有定论,正如徐盛桓所指出的那样:“隐喻为什么可能”的核心问题尚未解决,即喻体y是如何选定某一属性或同一性(相似性β)同本体x 发生传承关系的?或者说,具有“同一性”的两事物是如何在心理上联系起来以发生隐喻的(徐盛桓2008:8;2017:15)。

本文基于近年心智哲学、心理学和认知语言学等领域相关研究成果,尝试提出隐喻的“关系范畴模型”以回答徐盛桓教授提出的“隐喻为什么可能”之问,分别在逻辑和范畴化机制两个层面围绕“相似性”(或“同一性”)提出并探讨四个子问题:(1)喻体y和本体x 发生传承关系的逻辑基础;(2)隐喻义产生的逻辑基础;(3)本体和喻体之间范畴联系中介,即隐喻相似性(同一性)的属性;(4)本体和喻体取得范畴联系的机制。本文还在此基础上探讨相关发现的哲学意蕴,对当下隐喻之问的研究范式和方法论进行反思,尝试提出新的研究方向。

二、 隐喻“关系范畴模型”的提出

范畴和范畴化理论是哲学、认知科学和语言学等众多学科的重要研究引擎。研究表明,隐喻作为“以不同类为类”,其实质是范畴关系的重组(徐盛桓 2008)。本文将隐喻之问置于关系范畴理论框架下进行研究。鉴于三大主流范畴理论对范畴中介属性的相对忽视,近二十多年来以范畴的中介属性为研究主线的关系范畴理论(relational category theory)形成了一个不容忽视的理论补充(Gentner & Asmuth 2017; Goldwater 2017)。与主流范畴理论所关注的独立特征相对,关系范畴理论认为范畴的成员身份决定于某种关系(Gentner & Kurtz 2005; Goldwater & Markman 2011)。关系范畴研究的重要性在于它被认为是人类一切高等认知能力和行为的基础(Halford, Wilson & Phillips 2010)。例如,自然数字的抽象符号系统及其运算必须依赖抽象关系结构获得意义(Newell 1990);包括类比、推理、图示建构、格式塔转化在内的复杂认知机制也都依赖关系结构的参与(Wertheimer 1945;Gentner 1983; Fauconnier & Turner 2002);近年逐渐受到广泛关注的认知复杂结构的形成原因也是基于关系结构(Halford,Wilson & Phillips 2010)。语言学层面,与高级的认知行为相呼应,关系范畴在人类语言中占更重要的地位,Asmuth & Gentner(2005)对不列颠国家语料库(BNC)词频最高的前100个名词进行了统计,发现其中超出一半是基于关系范畴的抽象名词;此外,关系范畴对句法理解和习得也起着决定性的作用(Langacker 2008;Jamrozik & Gentner 2015), Goldwater则明确指出当下语言学界备受关注的构式语法的认知基础正是关系范畴(Goldwater 2017:1-24)。

图1 关系范畴中论元角色的变通性示意图(引自Genther & Smith 2012:135)

关系范畴理论对“隐喻为什么可能”之问的解释力在于其动态赋予或调整对应关系中涉及的论元角色的认知功能。如图1所示,在一项经典实验中(Gentner & Smith 2012),要求被试判断图a中的汽车和图b中的两种交通工具的范畴关系。结果显示,被试更倾向于将图a中的汽车和图b中的小船归为一类。两辆汽车在物理外形、颜色和尺寸上完全相同,当二者单独放置时,被试将二者归为同一范畴;但在实验中,当二者分别置于与其他事物的某种论元关系中时,抽象关系就起到了决定性的作用。在本例中,图a中的汽车和图b中的小船都是处于“被拖走”的抽象论元关系中,所处的都是受事(patient)的论元(argument)位置。与关系相似性研究呼应,在范畴理论研究领域,有学者提出双重范畴模型(dual categorization)以解释关系相似性的认定过程(Greenetal2008)。当两个事物发生某种对应关系时,这种抽象关系会形成宏观的关系范畴(本例是“拖走”)。同时,这种关系范畴所涉及的论元之间也会取得范畴联系,在本例的“拖走”关系中,拖车和汽车b 由于都处施事的逻辑角色而归为同一范畴。同理,汽车a和小船由于同处受事地位而归为同一范畴。显然,“关系范畴”(relational category)理论的提出是相对于“实体范畴”(object category或entity category),“实体范畴”关注成员的独立特征,而 “关系范畴”(relational category)认为范畴关系的确定并非通过个体某种具体特征的叠加,而是基于个体之间的某种关系。人类根据某种关系对生活环境进行范畴化,也就是说,环境中的要素的意义获得在于人们基于某种关系对其进行范畴化(Goldwater & Markman 2011)。

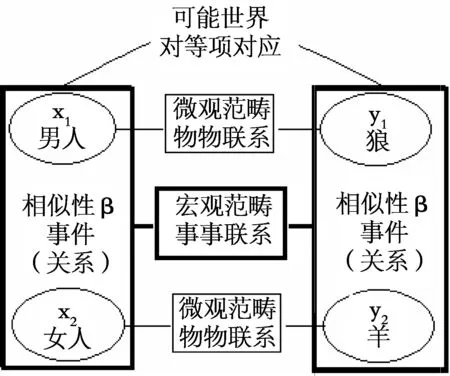

基于关系范畴动态地赋予或调动关系涉及的论元角色的认知功能,本文尝试提出隐喻的“关系范畴模型”。如图2所示,总体来说,该框架认为范畴化是隐喻运用的基石,隐喻作为“以不同类为类”,其实质是范畴关系的重组(徐盛桓 2008)。范畴错置和范畴重组之间的张力构成了隐喻性的来源。隐喻(如“男人是狼”)的本体(“男人”)和喻体(“狼”)之间的范畴联系取决于二者分别与其他事物(分别对应“女人”和“羊”)所形成的抽象关系(事件)的对应,从而形成了范畴中介,即相似性β。宏观层面,形成某种抽象“关系”(或“事件”)范畴化,如图中两个竖立的加粗长方形所示,它们的对应基于关系相似性β,形成事事联系(“追逐”);微观层面、宏观层面形成的关系中所涉及的“角色”(或“物”)之间形成“物物”联系(Gentner & Kurtz 2005; Goldwater & Markman 2011),原本按规约范畴关系不同类的本体(“男人”)和喻体(“狼”)之间形成了某种范畴联系,由此隐喻“以不同类为类”(“男人是狼”)得以形成。具体理论内涵在第三节中展开讨论。

图2 隐喻的“关系范畴模型”示意图(以隐喻“男人是狼”为例)

三、 隐喻“关系范畴模型”的基本观点

3.1 隐喻的模糊逻辑基础

亚氏经典逻辑的同一律、排中律和矛盾律在句法形式层面确定了隐喻本体和喻体之间的“不同类”关系,这种“范畴错置”构成了隐喻性的来源,但该逻辑体系无法解释如何通过以“不同类”为 “类”的机制,即“范畴错置”的消解机制。鉴于这种缺陷,本文认为模糊逻辑(fuzzy logic)具有更大的解释力。模糊逻辑理论要义是:在模糊集中,其成员与集合的隶属关系并非二分的“是”或“否”(Zadeh 1975);在模糊逻辑中,同一律由经典逻辑的“A是A”变成了模糊认同律,即“A是A”和“A是非A”可以同时成立;矛盾律由经典逻辑的“A要么是A”要么“是非A”转化成不矛盾律,即“A是A”也可同时“是非A”;而排中律由经典逻辑的二分法即“A是A”或“A是非A”并排除其他任何可能性,变成连续性的括中律,即“A是A”和“A是非A”允许其他可能性。模糊逻辑的这三个定律很好地解释了包括类比、隐喻、双关等在内的人类语言的社会文化属性(Munné 2013:179)。依据该框架下的模糊同一律,“A是A” 和“A是非A”可以同时成立。还是以“老板是鲨鱼”为例,“老板是老板”和“老板是非老板”可以同时成立,这意味着“老板”和“鲨鱼”可以是同类也可以不是同类。依据这种框架下的矛盾律,“A”和“非A”可以同时成立,“老板是鲨鱼”和“老板不是鲨鱼”可以同时成立,这构成了隐喻性或者隐喻张力的来源。依据这种框架下的含中律, 在“老板是鲨鱼”和“老板不是鲨鱼”两个命题之间,允许存在其他可能性。模糊逻辑除了更好地解释本体和喻体之间类属关系的模糊特征之外,对喻体语义的扩展性也有较强的解释力。根据模糊同一律和不矛盾律,“鲨鱼是鲨鱼”和“鲨鱼不是鲨鱼”可以同时存在并不矛盾,而根据含中律,这两种命题之间可以存在连续性的无限的等级性。由于范畴化是人类思维、感知、行为、言语最基本的方式(Lakoff 1987:5),对范畴理论的根本指导也就成了逻辑学的最大贡献。

3.2 隐喻义的来源——可能世界的“对等项对应”

模糊逻辑解决了隐喻语言形式合法化的逻辑基础,但并不涉及隐喻意义达成的逻辑。徐盛桓(2008)提出隐喻中“是”字表达的是从喻体到本体的外延内涵的传承,这种传承发生在类层级结构的不同水平的概念之间,下属类别自然继承上属层级概念的所有外延和内涵。遗憾的是,就意义的来源这些理论并未涉及。本文认为隐喻中本体和喻体之间的逻辑关系可以依据可能世界语义理论中的“对等项对应” (counterpart correspondence)关系得以解释(Hintikka 2001)。“可能”就是在逻辑上不违背矛盾律和排中律,在人的思维中能够成立的命题。可能世界就是并没有实际发生,但是又能够在人的思维中存在的各种命题组成的世界。可能世界的存在使得人们的思维和语言不再局限于眼前的直接世界。该理论认为,实际世界是多种可能世界之一,并且二者以某种方式联系起来。一种可能的联系便是不同世界里的对等项间的对应性。类比性映射(analogical referencing mapping)正是这种想象能力所依赖的认知机制(Gentner & Smith 2012)。

这一理论和可能世界语义理论中的“对等项对应”逻辑关系相契合。例如,在某种语境下,“这块石头是北京”具有一定的逻辑意义。设想说话者正站在由石头标示的地图面前,指着不同城市的位置说这句话。决定该句意义的不是石头本身的特性以及与某个地点的实际地理位置间的对应性,而是两个相关结构间的对应类比,即某些石头间的关系与某些城市间的关系的对应类比。相似性是两个事物之间类比关系成立的中介和基础。“这块石头是北京”的对等项对应逻辑关系之所以得以成立在于二者之间的类比关系赋予了二者之间的某种相似性。“石头”和“北京”按照常规关系是不存在相似性的,是“不同类”,但二者能够通过“是”字并置并符合逻辑在于某种相似性充当中介使得二者“同类”。整个地图的意义赋予正是在于这种关系的建立,和具体涉及的个体的特征并没有关系,无论用石子,抑或其他任何物品摆放,只要这种关系成立,这些物体都被赋予了意义,具备了对应的指称功能。

3.3 隐喻相似性(同一性)的关系属性

根据上述可能世界语义理论中的“对等项对应”逻辑关系, “男人是狼”具有一定的逻辑意义,其基础是“男人”和“狼”之间的相似性。显然,二者的相似性不可能在于二者之间的物理特征相似性,而是在于某种“心理属性”。这一点和Davidson(1978)提出的属性二元论(property dualism)相契合,根据该理论,物质具有双重属性: 物理属性(physical property) 和心理属性(mental property),后者必须同物理属性区分开来但又是人们可辨识、可体验到的属性。心理属性的存在使得Richard(1936)所论述的创造相似性的隐喻成为可能。

本文认为隐喻中具有“心理属性”的关系相似性和“第二代认知科学”的观点相契合,二者都对传统的认知计算隐喻提出质疑,对符号、表征、计算和规则的核心地位进行重新认识以及对认知主体与环境交互关系进行深刻反思。“第二代认知科学”思潮中发展起来的情境认知理论(Situated Cognition)和涉身认知理论(Embodied Cognition)从本质上讲都强调“关系”在认知过程中的决定性作用。认知所具有的“情境性” (situatedness)在于认知主体处于某种情境“关系”中,认知行为是靠具有动态结构的目标驱动的,并不需要涉及抽象表征;此外,认知所具有的“涉身性”(embodiment)也和相似性的关系属性相呼应,即认知主体利用躯体、感知器官、视觉系统等进行认知,其结果取决于周围环境和认知主体构成的某种关系,隐喻义的产生必须依赖语言主体参与某种事件所形成的“关系”中。

除了“情境性”和“涉身性”, 隐喻的关系相似性也是认知主体“意向性”的体现和原因。 “意向性”即认知的目的性,人可以根据需要来改造、规范物的形式,以满足人的需要(徐盛桓 2013:176)。由此主体的思维主动地参与认知结果的建构,在此过程中,认知主体必须将当前感受到的物理现状置于更大范围的历史、自然、人文、社会等环境中进行加工,从而发现认知对象的意义与属性。在隐喻性范畴建构过程中,人们依据各种人文社会因素赋予万物的某种“关系角色”,并通过这种“关系角色”而获得认知意义。隐喻中的关系相似性所体现出的“意向性”的获得机制是人类认知的“涌现性”,即系统作为一个整体具有其组成部分所不具备的并且不能根据部分之和加以预测的性质。涌现的本质就是系统整体及其性质从无到有、从小到大的出现、显现、浮现等。涌现属性基于人类感受质的升级(徐盛桓2012:3),原初意识体验(“感觉”)依赖人的身体对客观现实中各种事物的摄入,得到的是感官意象;意识体验通过回忆、联想和想象所呈现出的对事物相关意象的“感受”而涌现出基于文化、道德和价值等赋有社会属性的更抽象的意义,从而完成诸如隐喻这种更高的认知任务。

3.4 关系范畴的双重性——隐喻何以“据事假物”

隐喻的本质在认识论层面主要形成了两大理论,认为隐喻运用机制的基础性因素或要假借“物”,或要指称“事”(徐盛桓 2018)。当下形成的两大理论体系中,“指事论”被认为较“假物说”更接近隐喻运作机制的本质,但我们认为“假物说”在语言层面的解释力却不可简单否定。本文认为两大理论之间的争论很大程度是各个阵营在研究目的、视角和方法等方面的隔阂和分歧造成的。“假物论”研究主要基于逻辑思辨和哲学,偏重隐喻语言形式和修辞学研究,比较缺少隐喻认知基础方面的开凿和洞见。与此相对,“指事论”阵营顺应20世纪80年代以来隐喻研究的认知进路,着力考察隐喻的认知机制,但对“指事说”的哲学研究仍非常匮乏。

本文提出的隐喻“关系范畴模型”为隐喻“假物论”和“指事论”之争提供了更全面的解释框架,也从认知角度为两者提供了整合的契机。基于关系范畴的双重性,本文尝试提出隐喻“据事假物说”,认为隐喻的“假物说”和“指事说”并不矛盾,隐喻通过“指事”以“假物”;隐喻在语言层面表现为“假物”, 但其认知机制是基于“指事”。 基于关系范畴理论的隐喻“据事假物”观是在语境论的基调上,通过事件本体论(event ontology) (Badiou 2004;怀特海 2013)将事件中人的意向性行为构建成一个基于事件(关系)的行动者网络,把社会的本体论建立在“历史事件”而非“事物”的关系本体论基础上,将语言视为事件的生成,并且以一种复杂的、不断变化的方式来呈现社会世界。认知层面,隐喻“据事”以“假物”的认知机制在于关系范畴的双重性(Gentner & Asmuth 2017)。再回看图1,在隐喻(如“男人是狼”)中, 一方面,按照常规范畴关系,“男人”和“狼”分属两个不同范畴“人类”和“野生动物”,这种范畴错置正是隐喻张力和隐喻性的来源,使得隐喻所表述的范畴隶属关系不同于常规的范畴隶属关系。二者的相似性并非在于表面特征,而在于分别与其他事物(如 “女人”和“绵羊”)之间的抽象结构关系,即“事件” (图1中两个竖立的黑体长方形中的β), 这种抽象结构(“事件”)关系的激活构成了宏观的“事—事”范畴关系。除上述宏观的图式归纳之外,一旦这种结构关系得以匹配,其中得以匹配的论元(物)之间也会形成微观的抽象图式,即“物—物”之间的联系 (Greenetal2008),隐喻据此得以“假物”。 如上例中 “男人”和“狼”以及“女人”和“羊”分别归入新的物的范畴,从而形成隐喻“男人是狼”以及“女人是羊”。

本文基于“据事假物说”关于“事”的论述为隐喻的映射机制提供了新的诠释视角。就“假物”的视角,隐喻被认为是“通过一物(one kind of thing)以理解和经验另一物” (Lakoff & Johnson 1980: 5);就隐喻的运作机制,当下最为广泛接受的是映射论,但“映射(mapping) ”一直是一个应用最广泛但也最模糊的术语。隐喻的映射机制“似乎是一个不是问题的问题”(王军 2011:50)。当下研究达成的较大的共识是,就认知的结果来说,映射是两个概念域之间的一个对应集(Lakoff & Turner 1989: 4)。与对应集的概念相对,相关研究也采用“对应成分”、“对应性”和“不变原则”等诸多概念,认为本体和喻体之间的互动发生在某种“结构”之间(见王军 2011)。本文认为隐喻中这种结构性的映射机制具有“事”的属性,它体现在关系范畴中双重范畴的宏观范畴层面。如在隐喻“男人是狼”中,人们对 “男人”和“狼”的隐喻性认知是基于二者分别与“女人”和“羊”之间的“事件”。“物”(“男人”和“狼”)唯有融入于 “事”(分别与“女人”和“羊”之间的关系),才能取得认知层面的联系。通过某种“事件”,现实世界中的“物”(生物学视角下的“男人”和“狼”)才获得人类的价值判断(隐喻理解中对本体“男人”产生某种负面评价)。这一观点和近年逐渐受到重视的事件本体论(event ontology)相呼应 (Badiou 2004;怀特海 2013),认为基于事件的意识活动是人类认知的基石。语言表达是在意向性主导下,认知主体基于对事件及相关感觉,通过联想和想象,使事件在大脑里发生格式塔转换,成为主体对事件的感受,从而对事件涉及的“物”进行感知和范畴化。这种基于事件的认知机制体现于语言层面,就是语言主体对事件的感受,也即意识结构所对应的语言“事件”和“用例事件”(徐盛桓 2015:5) 。

四、 隐喻“关系范畴模型”的哲学意蕴

4.1 隐喻的复杂系统属性

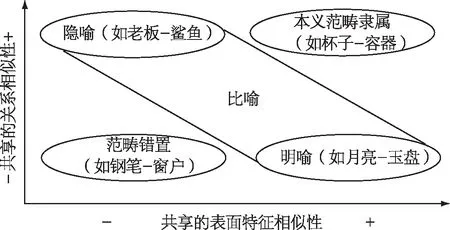

近年来,衍生于自然科学的 “复杂系统范式”引起了社会科学 (哲学)家的广泛重视。复杂性科学改变了传统还原的、线性的和简单性的思维方式,而强调认知的自组织性、非线性、整体性、不确定性特征(殷杰、王亚男 2016)。本文认为“关系范畴模型”视角下,隐喻具有复杂系统属性,理据如下:在本体论层面,复杂系统理论以关系本体论代替了原子本体论,使具有主体能动性的研究对象重新获得合理性(艾士薇 2013);这一点和本文论述的隐喻“据事假物说”所基于的隐喻关系相似性及事件本体论相契合(怀特海 2013)。逻辑层面,复杂系统的逻辑基础是反对非此即彼的二值逻辑及现实是单向度的线性思维,坚持包含中间状态的逻辑及现实世界(Munné 2013:182), 这和本文所述的模糊逻辑相契合,可以更好地解释各类语言形式中的相似性问题以及隐喻形成的条件和限制。如图3所示,在复杂系统认识论背景下,隐喻之问得以置于一个宏观的、整体的相似性坐标下来分析。在此坐标下,相似性的具体属性是人类物理感知机制(特征相似性)和社会文化、动机等各种因素(关系相似性)相互竞争的结果。相似性分为两类,一类是基于人类感知机制的表面特征相似性(如颜色、形状等),一类是基于社会文化、动机的关系相似性(如论元角色之间的抽象联系等)。如果两种事物同时具有足够多的表面特征相似性和关系相似性,那么二者之间就构成本义的范畴隶属关系(如“杯子是容器”)。与此相对,如果二者都不具备,那么就构成范畴错置(如“窗户是钢笔”)。处于这两种极端的中间地带构成了比喻,如果只有关系相似性没有表面相似性就构成隐喻(如“老板是鲨鱼”),反之则构成明喻(如“月亮像圆盘”)。这一连续体解释了隐喻认知的连续性和普遍性,这一点和概念隐喻理论相呼应。复杂系统理论观照下,逻辑关系中间状态及多维性在语言研究中得到充分承认,隐喻中的相似性特征也不再被看作一个二分的对立体,而是共处于人类范畴化的复杂连续体中,这也更好地解释了隐喻和明喻间的理论纷争(龚玉苗、王聿良 2018)。

图3 复杂系统观照下相似性的连续性及隐喻形成的条件

就隐喻中相似性的关系性特征的产生由来而言,依据复杂系统理论,本文认为是认知主体的适应性。语言系统由多行为主体构成(multiple agents)(殷杰、王亚男 2016),并且这些主体具有适应性,即行为主体能够与环境以及其他主体交互作用,主体在连续不断的交互作用过程中,不断改变自身的结构和行为方式。一方面,隐喻义的产生必须依赖语言主体的参与,这一点符合体验哲学的基本要义。例如,在隐喻“我的爱人是玫瑰”中,本体“爱人”和喻体“玫瑰”的意义获得在于二者分别与主观体验者“我”取得某种联系,即“爱人之于我”对应于“玫瑰之于我”,按照亚氏经典类比表述方式,这种结构对应关系可以表述为:“爱人:我::玫瑰:我”,即没有语言主体“我”的参与,玫瑰的隐喻义就无从谈起。同理,本文图1中的例句“男人是狼”也可表述为“男人:我::狼:我”。需要指出的是,进入隐喻建构的主体并非一定是“我”,也可是任何其他主观体验者。另一方面,复杂系统理论认为,说话者的行为是从感知机制到社会动机等各种因素相互竞争的结果。这一理论可以更好地解释为什么隐喻义的属性涉及不同论元主体之间的结构映射。如在隐喻“友谊是桥梁”中,喻体“桥梁”有无数可能的含义,包括材质、形状、大小、历史年代、地理位置等无数信息,但最终进入人类隐喻概念系统的意义项只有“联系”这一涉及不同论元角色的最主要的语义项。在这一过程中,人类对“桥梁”这一概念的隐喻理解产生于感官认知(如材质、形状、大小等)和社会文化认知(如联系、连接等)之间的竞争和适应关系。复杂系统理论下隐喻的相似性特征的连续性也为本文所提出的隐喻“据事假物”论提供了一个综合分析框架。在此框架下,隐喻运用人类的感官特征认知(如材质、形状、大小等)和社会文化认知(如意向、目的等)之间的竞争和适应关系解释了“假物论”和“指事论”之间的张力。

值得指出的是,作为社会系统的基本构成要素,适应性主体同时也是言语共同体中的说话者,其感性约束、理性思考和社会动机等因素共同作用,导致主体的语言形式处于不断的变化和重组过程中。因此,语言发挥作用的层次既有个体层次 (如个人新奇隐喻的产生),也有言语共同体层次 (规约隐喻的形成),个人习语与公共语言之间交互作用,共同构成了主体符号互动的基本工具。因此,言语本身的复杂适应性是社会主体的内在属性之一,它参与着语言系统整体的非线性演化。以语言为载体的人类之间的符号互动,构成了社会系统区别于自然系统的独特构成。

4.2 隐喻之问研究的方法论反思

承认隐喻的复杂系统属性具有重要的方法论意义。在方法论上,复杂系统理论认为多元、跨学科的整体关联的研究方法必将代替一元、机械还原论的简单性研究方法,这使得在宏观层面考量和反思隐喻之问研究的范式渊源和走向具有了必要性和可能性。作为本体论、认识论和方法论的集合,研究范式制约着人类各个时期的知识建构(Kuhn 1970)。除了“手扶椅式”的哲学思辨和逻辑推理方法之外,长期以来,研究者也试图获取本体和喻体之间关系相似性的实证证据。心理语言学领域主要形成了三种实证范式。其一,“句法形式倾向性(grammatical form preference)”判断任务(Nakamoto & Kusumi 2004)显示具有关系相似性的词对更倾向于隐喻形式;其二,将同一对本体和喻体(如“历史”和“镜子”)分别以隐喻句式和明喻句式呈现,被试报告隐喻较明喻表达的语义往往更深刻,更强烈(Chiappe, Kennedy & Chiappe 2003);其三,隐喻中所传达的相似性特征的认知具有发展性(Christieetal2016)。这三种研究范式的基本逻辑出发点在于,一旦两个项目所涉及的事物之间取得结构性匹配,那么这两个项目就可以通过“是”字来连接,从而形成隐喻。但如果认为仅仅通过规约本体和喻体之间的相似性特征就可以回答“隐喻为什么可能”,就难免显得过于简单。通过严谨变量控制的心理语言学实验得出的规则在真实语料面前往往失效。例如,实际语言应用时,在结构匹配过程中,虽然有些项目可置于得以匹配的某种宏观范畴关系中,但他们并不能用于隐喻表达。如在类比“手:手套::脚:袜子”中,“手”和“脚”以及“手套”和“袜子””分别属于 “四肢”和“衣物”两个常规范畴,“手”和“手套”之间以及“脚”和“袜子”之间的宏观范畴也较明确整齐,但“手”和“脚”之间以及“手套”和“袜子”之间并不能构成隐喻(?手是脚;?手套是袜子)。

显然,回答隐喻之问除了要交代本体和喻体之间相似性的属性之外,还必须考察相似性认定机制的复杂性。复杂性的典型特征包括非线性和不可还原性。非线性即语言规则和应用的合理性之间的因果关系并非一一对应;不可还原性指人类的心智并不能够完全还原于某种物理性的行为。心理语言学实验受到的最大批判是本体论层面造成的这种非线性和不可还原性,其核心预设是长期占据主流地位的认知科学的认知计算主义纲领,核心假设是“心智(语言)的计算—表征理解”。本体论层面,认知计算主义隐含着关于心理世界和物理世界二元分立的哲学前提:我们处在一个拥有独特性质的物理世界中,通过内在地表征这些性质我们可以再现这个世界。这些假设的缺陷在于:一方面,通过严谨变量控制的心理语言学实验得出的规则在真实语料面前往往失效,如上例中,得以匹配的“手”和“脚”之间以及“手套”和“袜子”之间并不能构成隐喻;另一方面,复杂的社会文化因素在心理学研究范式中往往被屏蔽(Gibbs 2012; Kertesz, Rkosi & Csatar 2012)。

与依赖行为数据的心理语言学相呼应,近二十年来大批神经科学家和神经语言学家使用越来越精密的技术和仪器来解读包括隐喻在内的语言和脑活动。这些研究虽然在隐喻研究领域提出了众多神经语言学理论模型,但近年同样受到了较大的批评。神经语言学的本体论出发点是20世纪50年代以来一直具有较大影响力的心脑同一论:心理状态是特定的大脑神经状态,通过对大脑神经特性和状态的描述就可以解释意识(语言)现象。这一本体论假设受到的最大的质疑是不可还原性(Gibbs 2012)。有两层含义,其一,本体论层面,意识不可还原于物质,即意识和意识的体验并不能完全归于大脑内部神经元活动;其二,“部分论谬误”把只能归为整体(作为有机整体的“人”)才可理解的属性还原于整体的某一部分(大脑或神经元)的属性。这些质疑和认知科学哲学界所提出的“意识难题”与“解释鸿沟”相呼应:具有精神属性的意识现象(如语言)能否用处理物理现象的自然科学研究方法(如对变量进行人为控制的心理语言学)去解决,对意识现象的解释与对物理现象的解释之间是否存在着难以逾越的鸿沟?正如认知哲学家保罗·萨伽德(Thagard)(2012)所指出,以计算主义核心假设为基础的心理语言学理论和心智的计算、表征和理解研究如何回应来自情感的、意识的、外部世界的、身体的、社会的、动力系统的和量子计算的七大挑战。

五、 结 语

本文在范畴理论框架下提出隐喻的“关系范畴模型”以回答徐盛桓教授提出的“隐喻为什么可能”之问。有四个基本观点:(1)隐喻本体和喻体的关系基于模糊逻辑;(2)隐喻义的产生基于可能世界的“对等项对应”关系;(3)本体和喻体之间的范畴联系中介(相似性)具有关系属性;(4)隐喻得以“据事假物”的基础是基于关系范畴的双重性。这四点发现说明隐喻在认识论层面是一个复杂系统,认识论层面承认隐喻的复杂系统属性意味着当下对隐喻之问的任何基于某一特定研究范式的解答都会有所纰漏。以往隐喻之问的思辨、心理语言学和神经语言学研究面临着来自情感的、意识的、外部世界的、身体的、社会的、动力系统的和量子计算的七大挑战。 隐喻之问的彻底解答必须通过超学科研究范式,超学科不是工具意义上的一种方法, 而是本体论意义上的一种态度或世界观,它试图打破学科内外界限。