促进还是阻碍:学校组织结构对教师工作满意度影响的实证研究①

孟静怡,柳斯邈,宋婷娜

(北京师范大学,北京 100875)

一、问题的提出

作为教育管理学中重要的研究领域,学校组织结构已成为我国学校管理变革和学校改进中一个重大的现实问题,逐步受到教育理论界的重视。[1]

任何组织,包括学校,都具有官僚制结构的特征。这是由于所有组织都需要用正式的规章和权力等级来避免混乱和提高效率。学校组织具有“松散-耦合”的特征,组织成员之间相互联系却又彼此保持独立。因此,官僚制的学校组织结构既有可能促进正式化和集中化而提升组织运行效率,也有可能过分强调规章等级而妨碍教师的工作积极性,阻碍学校的发展。那么,在一所学校内,教师是对组织结构的促进效用感知较强,还是对其阻碍力量体会更深?教师对组织结构促进或阻碍作用的感知是否会分别影响其工作满意度?本研究尝试通过实证研究的方法解决上述问题,以期推动我国学校教育管理实践的发展。

二、研究假设

本研究中,学校组织结构是指由各级政府及公共组织(如国营企事业单位)举办、管辖和提供经费的中等教育机构中,组织成员为达成共同目标,以共同参与、民主协商的方式构建起一组规范学校内部相关各方的责、权、利的制度安排,在这些制度安排下,组织成员形成了新型结构关系,在本研究中特指官僚制组织结构。教师工作满意度则指教师对所从事的职业和工作环境的一种带有色彩的情绪,[2]它不仅是影响教师教学效能的重要因素,也是反映学校管理是否科学的重要参数。

第一,官僚制的本质是一种追求形式合理性的管理体制,作为一种理性和高效率的组织工具,它否定了家长制下的人治现象,促进了行政管理由“人治”到法治、由经验管理到科学管理的历史性转变,在技术上显示出了巨大的优越性。[3]但是,自20世纪70年代起,现代理性管理制模式由于不能适应飞速发展、复杂多变的外部行政生态环境,如表现出低效率,容易造成结构臃肿、僵化,领导者的人性异化等缺点,因而遭到了质疑。由此提出假设1。

H1:教师对学校组织结构阻碍作用的感知高于对促进作用的感知。

第二,关于学校官僚制结构对教师工作满意度的影响。官僚结构使用传统的指令和规则管理工具,把规定惯例和对合规性的制裁作为影响组织成员的方式。[4]研究表明,当学校办学的集中化和标准化程度低时,教师的工作士气明显上涨,也会明显感到自己拥有决策权力。[5]而且与学校组织结构有关的因素能够显著影响教师的工作满意度、职业承诺等积极心理品质。[6][7][8]由此提出假设 2。

H2:学校组织结构能够显著预测教师工作满意度,且阻碍作用对教师工作满意度的影响大于促进作用的影响。

三、研究方法

本研究测量问卷共分为四部分:第一部分为调查对象的基本信息,包括性别、年龄、学历、教龄、所教学科、职称等人口学变量;第二部分为调查对象所在学校的基本信息,包括学校所在地、所教学段、学校质量等内容;第三部分是学校组织结构类型的调查,包括官僚促进型与官僚阻碍型学校组织结构;第四部分为教师工作满意度调查。

(一)研究对象的选取

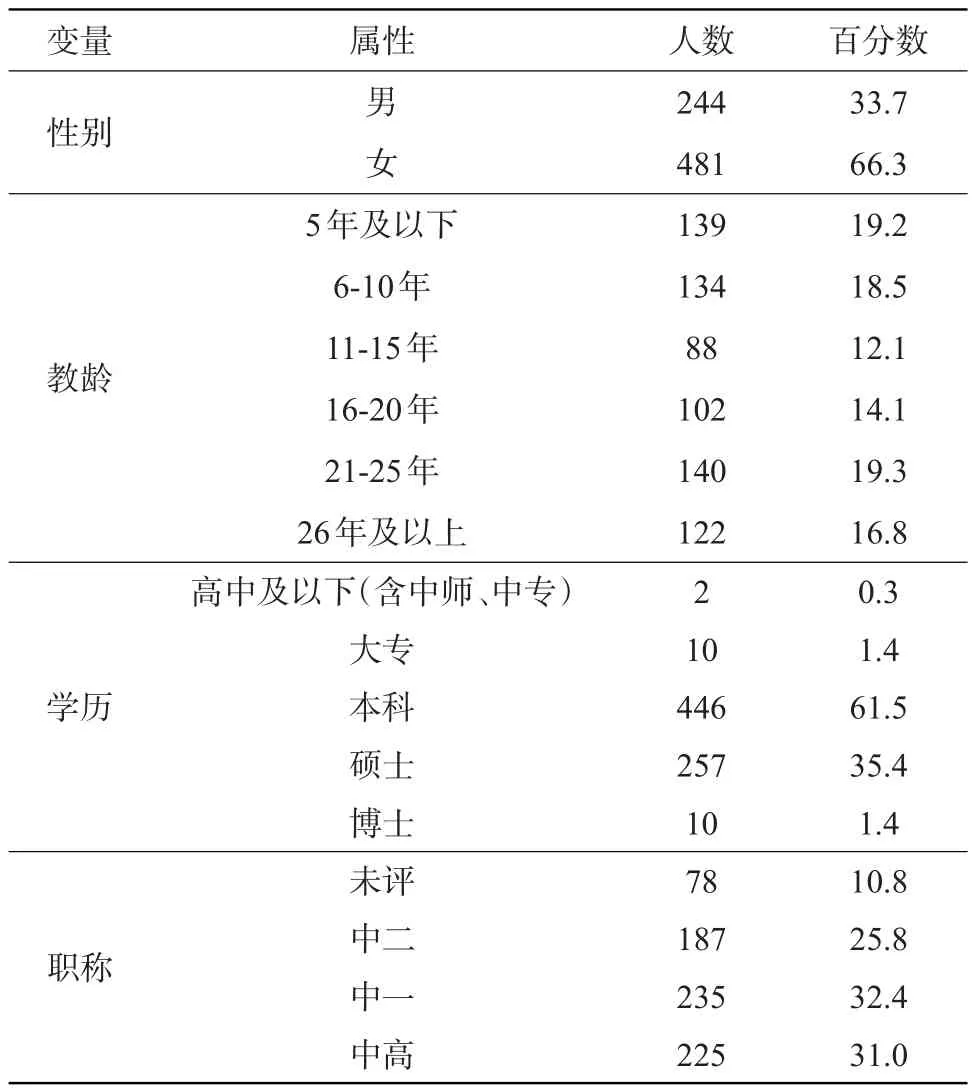

本研究采用分层随机抽样的方法,于2018年3月通过问卷星网络平台在X市随机发放问卷,请从事公立中学教育的教师填写问卷,共抽取725名教师作为研究对象。抽样考虑到教师所在学校的办学层次(普通初中、普通高中和完全中学)、办学质量(优质校、一般校、薄弱校)、地理位置(城区、郊区县、农村)等,涵盖不同类型学校的教师样本,采用自陈式量表的调查方式,让被抽样教师报告自己所在学校的组织结构情况及工作满意度情况。被试基本情况详见表1。

表1:样本的人口学变量

从教师的基本情况来看,在性别上,女教师数量高于男教师,占6成以上;从教龄上看,各教龄段的教师分布较为平均;从学历来看,大部分教师的最终学历是大学本科;从职称上看,初级、中级和高级教师所占的比例相近。样本的分布与我国中学教师队伍的实际构成情况相类似,证明了本研究抽样的合理性。

(二)研究工具

1.官僚促进-阻碍型组织结构量表

规章和等级反映了官僚制组织结构的两个突出的方面:正式化(formalization)和集中化(centralization)。Hoy和Sweetland以学校组织结构的正式化和集中化两个维度入手,从正反两个方面提出了学校官僚制结构的测定方法(Hoy and Sweetland,2001)。[9]他们认为,学校组织的正式化和集中化对学校组织的影响既可以是促进的(enabling),也可以是抑制的(coercive)或阻碍的(hindering)。例如,学校的规章制度有可能“让教师做好本职工作”,也有可能“替代了教师的专业判断”;学校的管理层级既可能“明确并促使教师完成任务”,又可能“阻碍教师的教学创新”。由此将学校官僚制分为促进型制度(enabling bureaucracy)、促进型管理结构(hierarchical bureaucracy)、阻碍型制度(rule-bound bureaucracy)和阻碍型管理结构(hindering bureaucracy)四类,并基于此设计了由12个项目组成的学校组织结构问卷。

2.教师工作满意度量表

教师工作满意度量表改编自保罗·E.斯佩克特(Paul E.Spector)编制的《工作满意度量表(Job Satisfaction Survey,简称JSS)》,该量表分为教师的报酬满意度、晋升满意度、上司满意度、福利满意度、规章制度满意度、认同感满意度、同事满意度、工作性质满意度、沟通满意度等9个维度,共36个题项。

3.研究工具的信效度检验

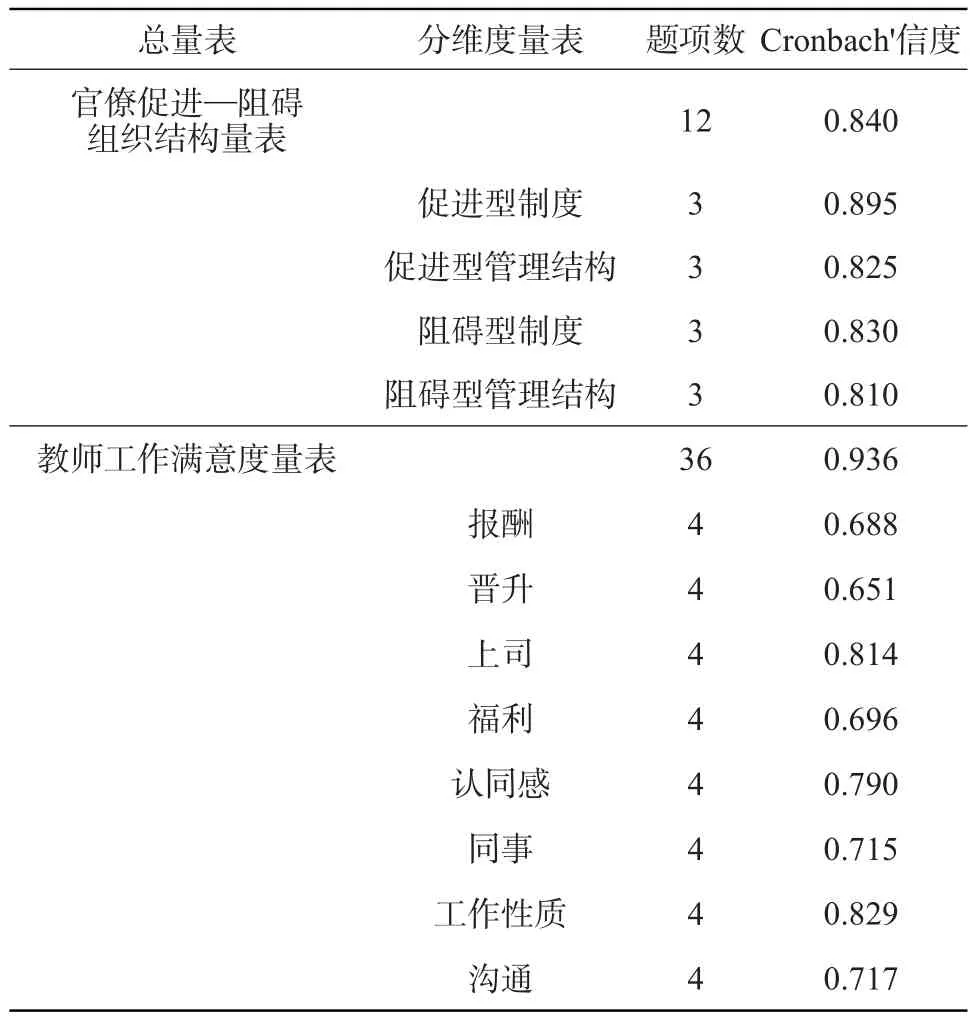

对修订后的每个分量表进行信度计算,采用内部一致性系数(Cronbach’s α),测得修订后的各量表内部一致性系数在0.651-0.936之间,通过删除该量表中信效度不佳的题目(教师规章制度满意度),修订后的量表共44题,该问卷具有较高的可靠性和有效性。调查量表均采用Likert5点量表,从“完全符合”到“完全不符合”,分别记为5-1分(见表2)。

表2:各量表的信度

采用验证性因子分析考察学校组织结构量表与教师工作满意度量表的结构效度,发现其验证性分析指数(如表3所示)除了χ2/df较大以外,各量表的各项指数均在合理范围内。因此该模型拟合较好,各维度的划分具有合理性,该研究工具结构效度良好。

表3:各量表的结构效度检验

四、研究结果

(一)现状描述

由于量表中的各变量所包括的题项数不一样,因此,需要求出各变量上每个题项的平均得分,之后再比较被试在各变量中的得分高低,才具有实质意义。表4中的均值即为“总样本各变量上所有题目的平均得分”。

表4:学校组织结构各维度描述统计表(n=725)

表4分为两个部分。从第一部分可以看出,在促进-阻碍官僚组织结构各维度中,促进型制度、促进型管理结构的得分均高于平均分3分,说明被调查的中学中,学校组织结构多为官僚促进型。第二部分可以看出,教师工作满意度总量表得分高于平均分3分,各项维度的得分也全部都高于平均分3分。其中上司满意度、认同感满意度、同事满意度、工作性质满意度和沟通满意度的得分相对较高。

(二)差异检验

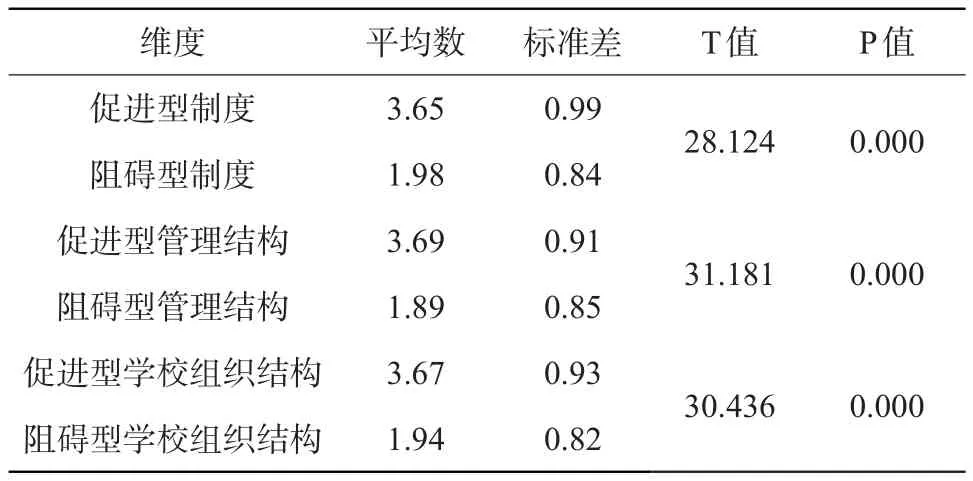

为验证教师对学校组织结构的促进作用与阻碍作用的感知是否存在差异,本研究对教师的促进型-阻碍型制度感知、促进型-阻碍型管理结构感知以及促进型-阻碍型学校组织结构感知进行配对样本T检验,结果详见表5。

表5:促进型-阻碍型学校组织结构感知的配对样本T检验结果

根据表5可得,在各个维度的得分上,学校组织结构的促进作用都显著高于阻碍作用。这说明在本研究所选择的教师群体当中,大部分教师能清晰地感知到学校组织结构具有积极效果的一面,而对其消极影响感知不强。这也印证了前一部分描述统计研究的结论,即教师对学校工作环境的整体感受良好。

(三)关系研究

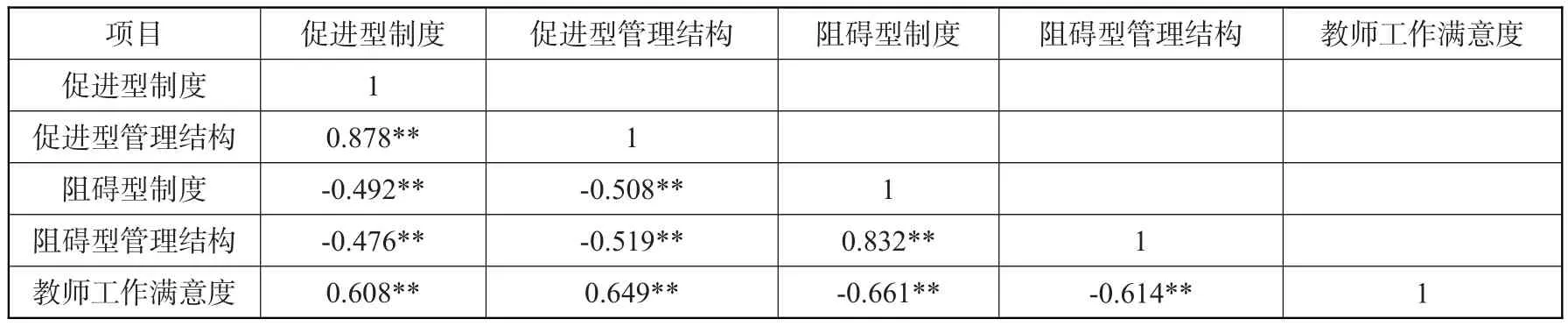

1.相关分析

为初步了解中学教师工作满意度与学校组织结构变量各维度间的关系及各变量的特征,本研究对学校组织结构与教师工作满意度做了Pearson相关性分析。分析结果表明学校组织结构各维度与中学教师的工作满意度均具有显著的相关关系,由此判断可以建立回归模型做进一步的分析。具体结果见表6。

表6:学校组织结构与教师工作满意度的相关分析

相关分析的结果显示,学校组织结构各维度与教师工作满意度变量之间均存在显著的相关关系,显著性系数均小于0.01。从相关系数来看,“阻碍型制度”和“阻碍型管理结构”对教师工作满意度的相关关系均为负数,表明存在负相关的关系,而“促进型制度”和“促进型管理结构”均与教师工作满意度呈正相关关系。

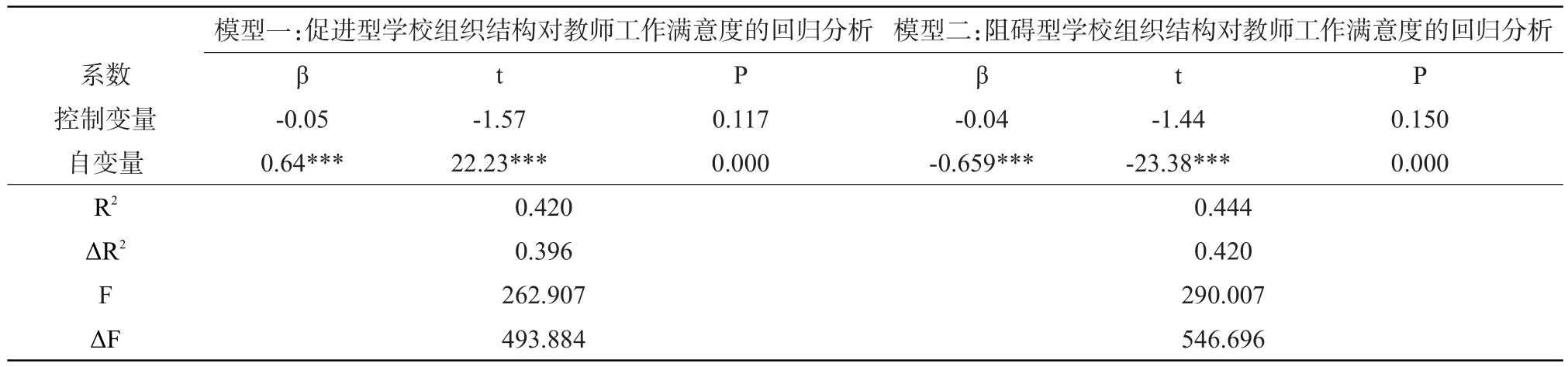

2.回归分析

以教师工作满意度为因变量,探索学校组织结构对教师工作满意度的影响。为控制学校组织变量可能存在的影响,本研究选取基于阶层的多元回归分析方法:第一层变量为学校所处位置、学校类型、学校性质等组织变量;第二层变量为促进型学校组织结构或阻碍型学校组织结构,探索学校组织结构对教师工作满意度的影响程度,模型一中的自变量为促进型学校组织结构,模型二中的自变量为阻碍型学校组织结构,研究尝试通过模型的对比来揭示学校组织结构对教师工作满意度正面影响与负面影响程度的差异。分析结果详见表7。

表7:促进/阻碍型学校组织结构对教师工作满意度的逐步回归分析结果对比

研究结果显示,在控制学校所处位置、学校类型、学校性质等组织变量之后,促进型学校组织结构与阻碍型学校组织结构均对教师工作满意度有显著的预测作用。促进型学校组织结构对教师工作满意度产生显著的积极影响,影响系数为0.64,加入该变量引起的解释率变化为0.396,说明该变量单独的解释率达到39.6%;阻碍型学校组织结构对教师工作满意度产生显著的消极影响,影响系数为-0.659,加入该变量引起的解释率变化为0.420,说明该变量单独的解释率达到42%。模型一与模型二总共的解释率都在40%以上。由此结果可得,虽然促进型与阻碍型学校组织结构都对教师工作满意度有显著影响,但从影响系数与解释率来看,阻碍型学校组织结构的影响略大于促进型学校组织结构。这说明官僚结构所产生的消极影响在一定程度上超过了其积极影响。

五、结论与讨论

(一)教师对官僚制结构的积极感知大于消极感知

学校为松散耦合型组织,官僚制的诸多负面影响会被学校特有的管理模式和人际交往方式所稀释。教育组织具有天然的松散性,不同于企业和政府部门,学校管理者对教师教学工作的控制技术在一定程度上是模糊的。教师最主要的课堂教学和学生管理工作都发生在教室里,而教室场域对于管理者来说具有一定的隐蔽性和延时性,教学评价又属于“技术模糊”事项,这使得学校领导难以充分有效地监督和控制教师行为。因此,官僚制学校结构给教师带来的负面感受并不像许多典型官僚组织那样强烈,或者说官僚制管理方式在学校场域内发挥作用的空间和效力有限。

人期望去管理,因此“被控制”的期望是天生固有的[10]。一个官僚制的等级结构会因为组织成员的“被控制”需要而形成。建立在学校组织成员共同目标基础上的集体合作是促进型学校官僚制组织的有效控制机制,是教师所需要的。维系松散连接的教育组织的粘合物是雇用教师、分派学生和制订计划方面的强有力控制。松散结合系统遵循“信任逻辑”。由于教学活动的孤立化和缺少控制手段,教育组织的管理方式实际上是以信任为基础的(杜育红,1999)。信任会减少与控制系统有关的成本和增加控制系统的有效性。

(二)官僚结构对教师工作满意度产生的消极影响大于其积极影响

本研究通过回归分析发现,学校官僚结构负面性对教师工作满意度的影响略大于其正面性的影响。这在一定程度上验证了已有研究的发现:苏君阳(2010)认为,学校组织绩效的高低受到科层化行政管理的显著影响。[11]学校通过一系列的规章制约、行为规范、舆论引导等,进行带有强制性色彩的约束和严密监督,“教师因此被视为执行他人制定的行动与计划的技术性实行者”[12]。究其缘由,学校组织结构的负面性只要有制度的赋予就会即刻生成,而且往往需要教师绝对服从并迅速对学校的规章制度做出反应。所以,从影响的效果来分析,负面效应对教师工作满意度影响的效果更明显一些。此外,由于教师感受到的促进型学校组织结构多表现为一种“软权力”,所以当其与阻碍型的“硬权力”产生冲突的时候,教师能够做出的选择只能是被迫地服从。

已有研究的结论说明,在官僚制的学校组织结构中,要尽可能做到柔性管理,经由沟通来确保教师的专业意见得以表达,且教师充分理解和接受管理者的决策意图。陈敏华(2003)认为,促进型的学校官僚制组织的有效控制主要是柔性控制,结构越松散的学校组织越需要更强的控制,且主要是柔性控制。蒋园园(2009)通过考察上海市几所重点中学的管理实践,[13]发现相对于紧密耦合,松散耦合保证了学校组织上下层之间的不断沟通,使学校管理时效性显著。

(三)对实践的建议

教与学是学校的核心技术,学校的组织结构应当为所有学生提供有效的教与学。[14]在科技迅猛发展的今天,教学的环境已变得高度复杂,它已成为教师工作的新常态,教师必须拥有充分的专业自主性和做出专业判断的自由。提升教师的工作积极性与教学效能,需要建构有益的组织文化和环境,管理制度应该更多地去支持教师而不是控制教师。管理者应当认识到制度对于教师工作心理与行为影响的双重性。等级和规章作为刚性控制的手段对于教师教学工作可能产生促进作用,但在一些情况下也会起到阻碍作用;而只有当其他柔性控制与之相结合时,等级和规章才能起到更好的促进作用。因此,学校组织结构应做到“以柔为主,刚柔相济”。这与孙绵涛提出的在主体教育管理观指导下的教育管理行为是一致的[15]。在主体教育管理观下,教育管理就是把直接干预与间接管理、监督与指导、严格与宽松结合起来。只有这样,才能培养出具有主体性特征的人。