西方媒介效果研究的新动向

——基于2007—2016年欧美传播学期刊的文献计量分析

张 卓 王 竞 刘 婷

一、问题的提出

丹尼斯·麦奎尔(Denis McQuail)的名言“传播学研究归根到底是媒介效果的研究”,精辟地概括了媒介效果研究的学术地位与学术价值。“效果”既是传播实践的终极目标,又是传播学术研究的重要起点,且长期在传播学研究领域占据支配地位。有关媒介效果的理论、议题与研究方法,无论在数量上,还是质量上,都成为传播学的重要学术构成,在某些方面甚至对传播学的整体发展起到了定位与定向的作用[1]。

然而,媒介效果研究并非整齐划一、铁板一块,相反它是传播学领域中的“是非之地”。纵观西方媒介效果研究的历史,媒介效果研究长期在“强效果”和“弱效果”之间来回摆荡,单项研究结果有所出入,甚至观点相悖。与此同时,媒介效果研究的主导范式也备受质疑和诟病。经验学派腹背受敌,不仅面临内部研究结论的冲突,还需面对学派之外其他学者对其研究动机、学术范式及主要议题的普遍质疑。吊诡的是,媒介效果研究在整体上呈现出明显的悖论:一方面,随着传播学研究的逐步成熟与多元,媒介效果研究的主导性与支配性备受争议,“效果的终结”“影响是一个可质疑的传播学研究的核心”等等,诸如此类的学术观点渐成气候。另一方面,媒介效果研究持续不衰。自20世纪20年代媒介效果研究发轫至今,相关研究文献已累计4000篇。[1]新媒介一经出现,便成为媒介效果研究首要关注的对象。过去十年,移动蜂窝网络已覆盖95%的人口,移动宽带用户数达到36亿,脸书(Facebook)、推特(Twitter)等社交媒介从尚在襁褓到日益壮大,并一跃成为互联网巨头,而传统媒介已经并将持续经历深刻变革。复杂多变的媒介环境为效果研究提供了新的试验场,新兴媒介技术为媒介效果研究带来了新的研究对象。

“期刊论文是研究趋势的晴雨表”[2]。为了更明晰而准确地勾勒2007—2016年西方媒介效果研究的学术动向,笔者选择6种欧美传播学专业期刊作为研究样本,采用文献计量法,在总结归纳研究主题和观点、描绘基本研究现状的同时,尝试从研究主体、研究内容、研究热点等层面,勾勒西方媒介效果研究的知识图谱。

二、研究设计

(一)研究方法与样本来源

文献计量法是一种定量分析方法,以科技文献的各种外部特征作为研究对象,采用数学与统计学方法来描述、评价科学技术现状和预测发展趋势。[3]知识图谱是以科学知识为对象,显示其发展进程与结构关系的一种图形。[4]本文依靠知识图谱的帮助,透视西方媒介效果研究体系中的研究主体、研究内容和研究热点,通过呈现其复杂的知识网络,描摹效果研究的前沿发展态势,思考传统研究范式在新兴媒介生态下的适用性与有效性。

本研究所选取的论文样本来自:《传播学期刊》(JournalofCommunication)、《传播学研究》(CommunicationResearch)、《人类传播研究》(HumanCommunicationResearch)、《传播理论》(Communication Theory)、《媒介、文化与社会》(Media,Culture&Society)和《欧洲传播学期刊》(EuropeanJournalof Communication)。在众多西方传播学期刊中选取这6种作为分析样本,主要是考虑样本的下列因素:①基于WebofScience2015年数据,《传播学期刊》影响因子2.895,排名第3;《传播学研究》影响因子1.976,排名11;《人类传播研究》影响因子2.4,排名第5;《传播理论》影响因子2.43,排名第4;《媒介、文化与社会》影响因子1.128,排名第33;《欧洲传播学期刊》影响因子1.095,排名第34。学术地位,依据美国信息科学学会(InformationSciencesInstitute,ISI)出版的期刊引用报告(Journal CitationReport,JCR)中的期刊排名和影响因子(ImpactFactor)①,在这6个样本中既有排名前十位的重要期刊,也有排名较后的期刊,对不同层次期刊的分析比较,以使研究结论更具有普遍意义。②出版地区,兼顾分别代表经验学派的美国期刊(样本中的前4种)和代表批判学派的欧洲期刊(样本中的后2种)。③研究历史与研究传统,样本中既有拥有历史悠久的领航性期刊,也有诞生不久的新秀期刊;既有热衷于经验主义研究范式的“保守派”,也不乏倡导跨学科视角、坚守批判立场的“改革派”。

(二)文献筛选

不同的研究文献对“媒介效果”有不同的界定。詹姆士·波特(W.JamesPotter)通过回顾多位传播学者对“媒介效果”的定义,把媒介效果定义为“由于大众媒介的影响,个人或社会实体在一个或一系列大众媒介讯息发布后产生的变化”[5]。他还进一步将媒介效果细分为:渐进的长期的变化(graduallong-termchangeinmagnitude)、强化(reinforcement)、即刻的转变(immediateshift)和短期的浮动式变化(short-termfluctuationchange)。这一论述将一系列广泛议题囊括进媒介效果研究的范畴中,如效果类型(typeofeffectissue)、效果层级(levelofeffectissue)、变化(changeIssue)、影响(influ-ence issue)、普遍性(pervasiveness issue)、媒介刺激(type ofmedia stimulus issue)、意向性(intentionality issue)、时间(timing of effect issue)、可测性(measurability issue)等。波特的概念界定为效果研究提供了一个详细的分析矩阵和一种共享的话语体系,[6]也为本研究筛选样本提供了锚定标准。

本文旨在探讨2007—2016年媒介效果研究的动向,因此,样本筛选必须符合两个条件:①2007—2016年发表在新闻传播学六大刊上的研究论文(Article,不包含书评和编辑评论);②论文主题与媒介效果有关(基于上述波特对媒介效果的概念界定以及媒介效果研究的传统议题)。基于此,笔者通过对六大刊2007—2016年刊发的所有论文进行逐篇检阅,从总计2112篇期刊论文中筛选出了950篇文献作为分析样本。

三、研究分析

(一)发文数量和年度分布

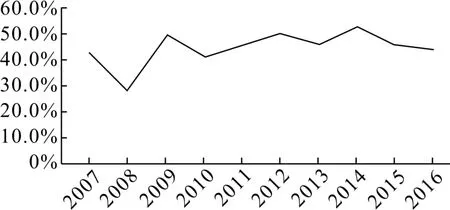

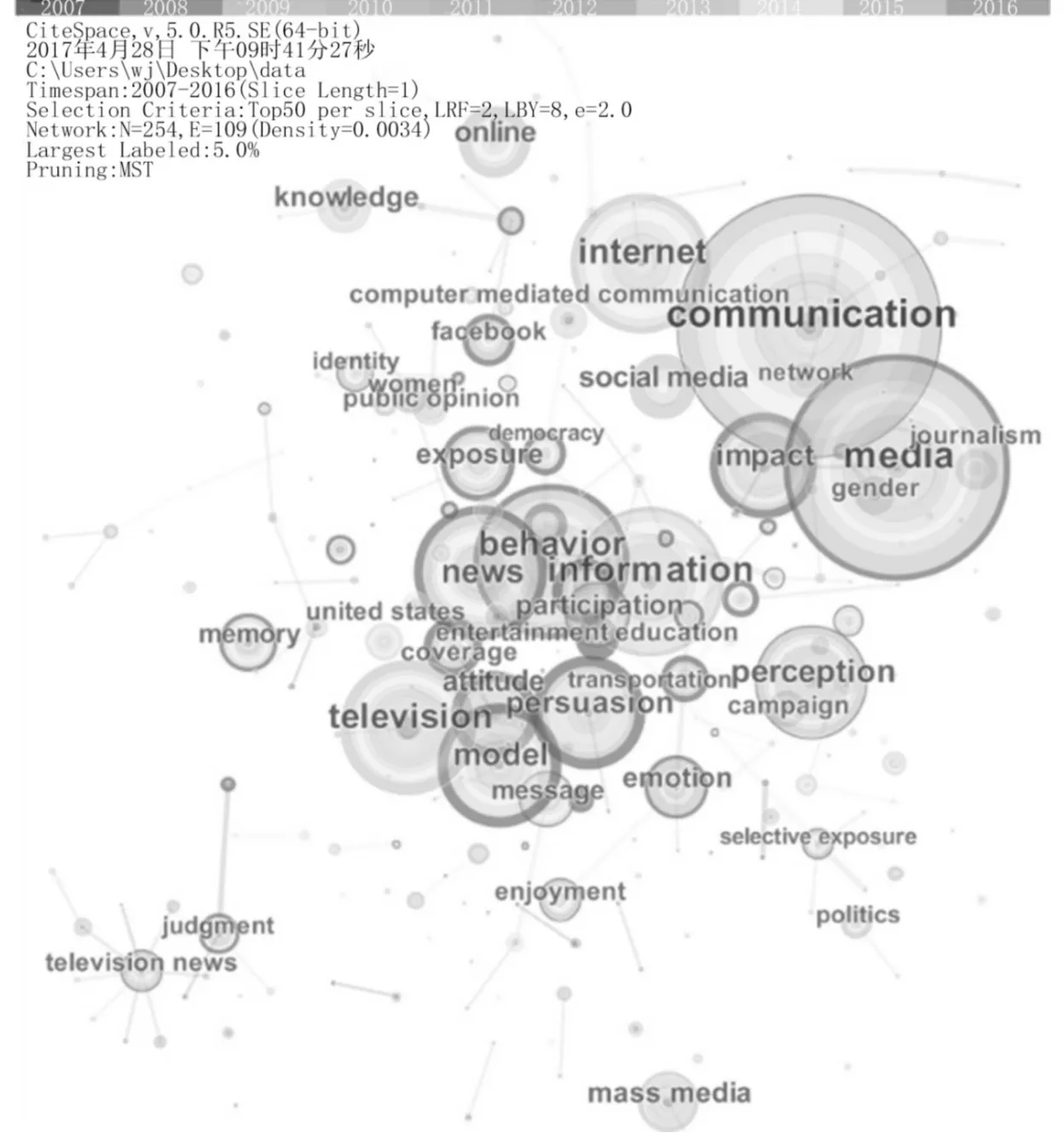

对筛选后的样本进行统计发现,媒介效果研究的发文量随时间变化呈现稳定增长的趋势。其中,2013年的发文量是2007年的两倍,此后仅用了3年时间发文量再翻一番(如图1)。从占比数据来看,媒介效果研究论文占期刊论文总量,除2008年低于30%,其他年度占比至少都在40%以上,2014年甚至超过50%(如图2)。值得一提的是,2016年《传播学期刊》有高达76.09%的论文涉及媒介效果研究。这表明媒介效果研究依旧是传播研究的重要内容,学术地位可见一斑。

图1 媒介效果研究论文数量年度分布

图2 媒介效果研究论文占期刊论文总量比率

期刊间的对比表明,《传播学期刊》刊登媒介效果研究论文的比例最高,平均值高达64.16%,最高年份更达到83.33%(2015年);《人类传播研究》紧随其后,平均值为50.13%;随后依次为《欧洲传播学期刊》《传播学研究》《媒介、文化与社会》和《传播理论》。

综上所述,媒介效果研究依然是21世纪以来传播学研究的重要议题。在美国学者主编的传播学期刊中尤其突出,甚至可以占据近半壁江山;在欧洲学者主编的期刊中,虽然单纯就数量而言,尚无力与美国相抗衡,但也明显呈现出增长趋势。

表1 媒介效果研究论文占期刊论文总量比率

续表

(二)研究热点

本研究的热点分析指标是“共词词频”。词频是指所分析文档中词语出现的次数。词频分析是在文献信息中提取能够表达文献核心内容的关键词或主题词,依其高低分布来研究该领域发展动向和研究热点的方法。在词频的基础上,基于词的共现模式研究即共词分析。其基本原理是对一组词两两统计它们在同一篇文献中所出现的次数,通过这种共现次数来测度他们之间的亲疏关系。简言之,使用共词方法能够分析学科的热点内容、主题分布以及学科结构等问题。[6]

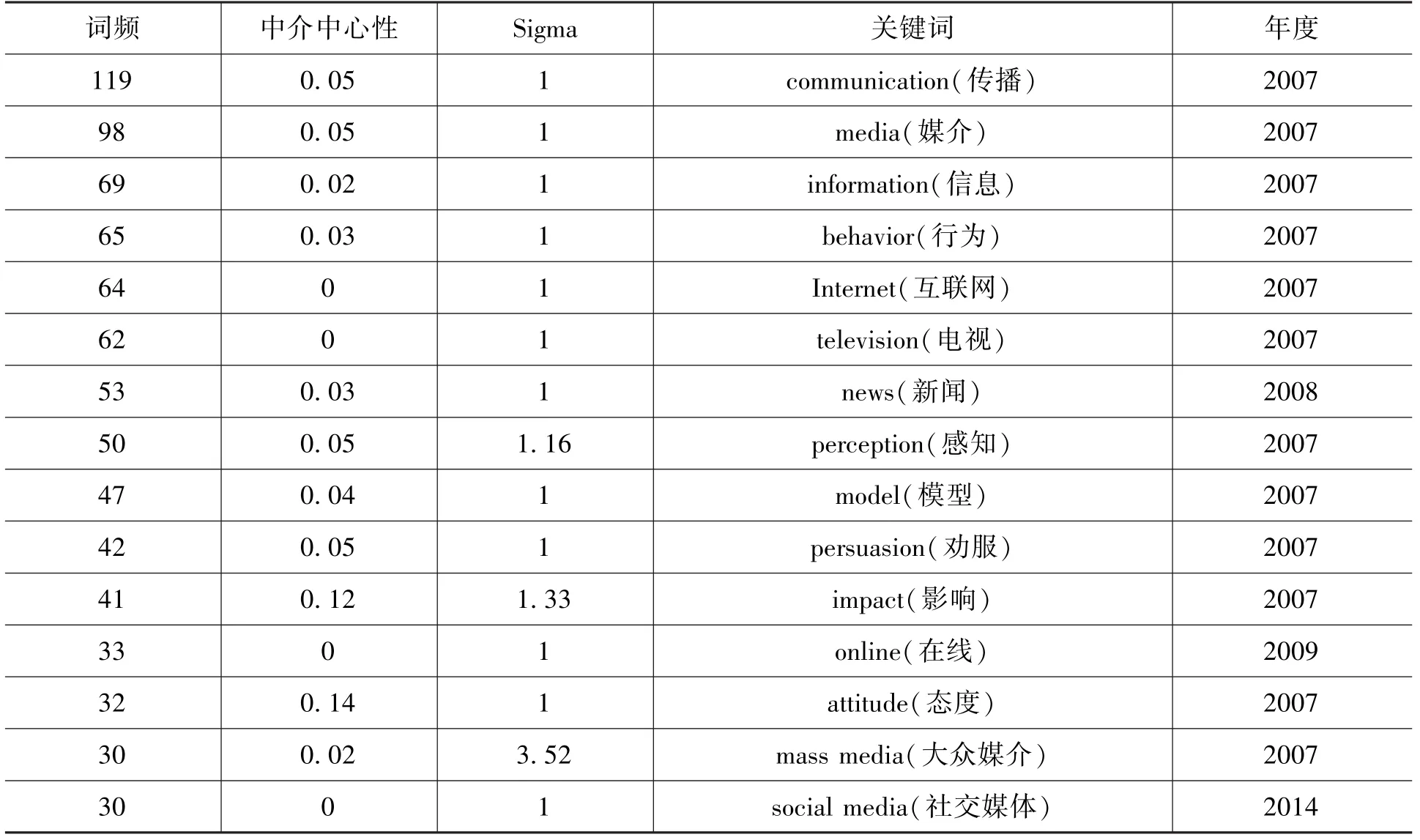

把经过筛选后的效果研究文献数据导入CiteSpace,以“Keyword”为节点类型,绘制关键词共现图谱,即未经聚类算法形成的共词图谱(如图3)。图中每个节点代表一个关键词,节点年轮的厚度代表频数,不同颜色分区的年轮代表不同时间,由内至外代表着时间由远至近,节点之间连线的距离代表它们之间的亲疏关系。一般而言,新兴研究领域的图谱较为分散,传统的研究议题图谱则较为集中。从图3来看,其结构节点分布有疏有密,表明效果研究已经形成固有范式和研究议题,同时也在不断开拓新的研究领域。如图3中呈现了两大自然聚类:右上角形成的聚类Ⅰ,包含高频关键词传播(communication)、媒介(media)、社交媒体(social media)、互联网(Internet)、在线(online)、影响(impact)等;左下角形成的聚类Ⅱ,包括高频关键词信息(information)、行为(behavior)、感知(perception)、态度(attitude)、接触(exposure)、情感(emotion)、电视(television)、新闻(news)、大众媒介(mass media)等。聚类Ⅰ主要从新媒介层面研究媒介效果,而聚类Ⅱ则从心理学路径入手聚焦传统媒体产生的效果。

显而易见,2007—2016年的媒介效果研究基于媒介形态差异出现了明显分野。具体而言,基于新媒介的效果研究集中探讨身份认同、性别问题和新式新闻生产,而基于电视等传统媒体的效果研究则偏重测度受众认知、态度和行为等方面的变化。两者交集于社会参与和民意研究等议题上。

图3中具有高度中心性的枢纽节点(Hub node,即被标以深色外圈的词)表明整个研究领域中不同研究层面都共同关注的议题。如影响(impact)、劝服(persuasion)、态度(attitude)、行为(behavior)、接触(exposure)等都共同指向了媒介效果,从另一个侧面验证了样本筛选的信度。

图3 媒介效果研究关键词共现图谱

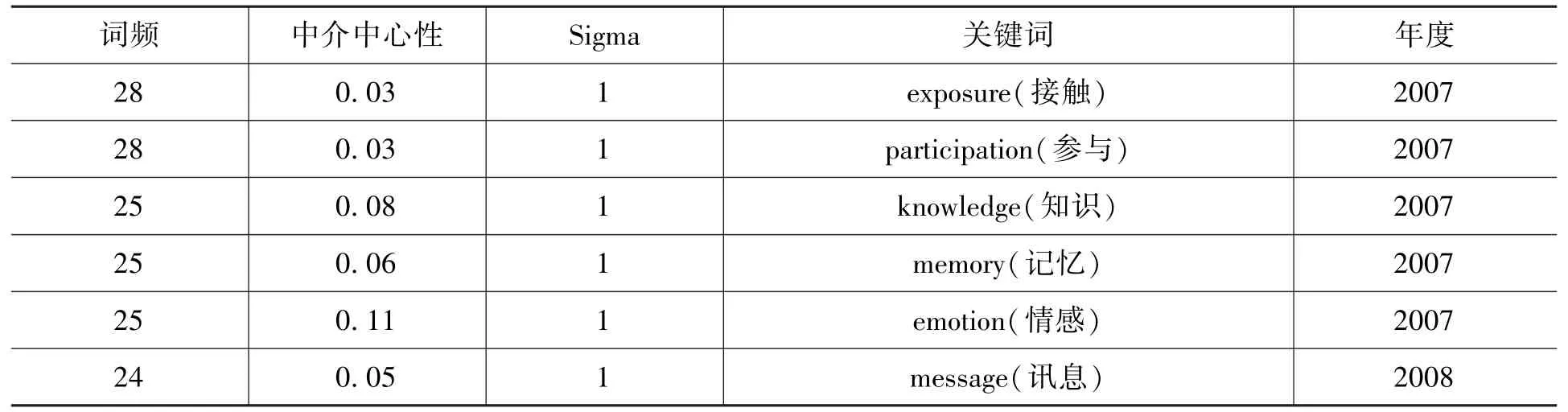

表2 媒介效果研究重要关键词(词频>20)

续表

表2列出了词频超过20的高频关键词,这些关键词同时也在图3中得以印证。研究发现高频关键词主要分为四类:媒介形态、媒介内容、媒介使用和效果类型。其中,媒介形态包含“媒介”(98)、“互联网”(64)、“电视”(62)、“在线”(33)、“大众媒介”(30)和“社交媒体”(30);媒介内容的关键词有“信息”(69)、“新闻”(53)和“讯息”(24);媒介使用包含“接触”(28)和“参与”(28);效果类型则包括“行为”(65)、“感知”(50)、“劝服”(42)、“态度”(32)、“知识”(25)、“记忆”(25)和情感(25)。概言之,这些关键词折射出媒介效果研究在诸多侧面的关注焦点和偏向:媒介形态、内容、使用行为都是影响效果的关键变量,媒介效果可以细腻地展陈在不同层面和不同阶段。

中介中心性(betweenness centrality)是CiteSpace提供的一个衡量节点在网络结构中重要性的指标,通常高中介中心性(centrality>0.1)的节点是连接两个领域的关键枢纽[6]。如表2中情感、态度、影响具有较大中介中心性,是重要的连接关键词。Sigma值是结合节点在网络结构中的重要性(中介中心性)和时间上重要性(突发性)两个指标复合构造测度节点重要性的指标[6]。表中“大众媒介”的Sigma值高达3.52,这表明“大众媒介”是连接本研究中多种媒介形态的关键节点,也是自2007年以来研究中占主导的研究对象。

从关键词网络的聚类图(图略)可以看出,2007—2016年,媒介效果研究分散而多样,不同研究领域彼此交叠。结合关键词和聚类图来看,媒介效果研究主要聚焦于“效果如何产生”,惯常考察的路径有:媒介形态→媒介效果,媒介内容→媒介效果,媒介使用→媒介效果,或三者相互交叉。

突发性检测(burst detection)是针对新兴议题进行的检测。在基于“Keyword”进行突发性检测以捕捉新涌现的研究议题时,发现15个检测结果中混入了大量非突发性的传统议题。为了确保研究信度,再以“Term”为节点类型进行分析①“Keyword”是以作者的原始关键词和数据库的补充关键词为标本,而“Term”是从标题、关键词和摘要中提取的名词性术语为标本。,发现研究领域中的突发性议题仅有一个社交媒体(social media),其强度为9.23(通常情况下数值为5即为高强度),起始年份为2014年,终止为2017年。这意味着在2014年针对社交媒体的效果研究呈现出突发性增长态势并延续至今。

年度高频词的变化在一定程度上反映了研究热点的变化(如表3)。2007年互联网(Internet)出现的频次高于电视(television),意味着新媒介研究吸引了更多关注。2008年位列前三的关键词是新闻(news)、讯息(message)和新闻学(journalism),表明内容研究成为该年度的焦点。2009年在线(online)高居榜首,意味着在线传播成为热点。网络社群、在线交往等现象成为学者研究的兴趣点。2010年健康传播、政治传播引人注目,涉及的关键词有选择性接触(selective exposure)、民主(democracy)、认同(identification)和健康传播(health communication),媒介与公共健康之间的关系成为健康传播讨论的核心。2011年政治传播热度不减,媒介的娱乐教育功能受到关注。传统媒介、互联网与年轻人的政治参与之间的关系吸引了许多学者的关注。2012年脸书(Facebook)成为年度热词,但意见(opinion)、审议(deliberation)、契约(engagement)和权力(power)等词依旧与政治传播有千丝万缕的联系。2013年居于前两位的热词指向了媒介效果的研究方法:叙事(narrative)和元分析(meta-analysis)。2014年和2015年的热点均为社交媒介。2016年媒介化(mediatization)是学者们关注的焦点,媒介化产生的影响和引发的问题是主要研究内容。

总体而言,过去十年媒介效果研究热点的主要变化体现在媒介形态的变化上。从互联网到在线媒介,再到脸书、推特等社交媒体,新兴媒介形态为学者提供了新的研究对象。广播、电视等传统媒体也并未退出历史舞台,在媒介效果研究中依旧占据一席之地。

表3 媒介效果研究年度高频词(前10个高频词,由高到低排列)

(三)重要作者和经典文献的共被引分析

对引文网络进行分析既可以对知识进行追根溯源,又能追踪其发展轨迹。引用其他论文的行为可以看作是知识从不同的研究主题流动到当前进行的研究,是知识单元从游离状态到重组产生新知识的过程,而发表的论文又被其他论文引用是这个过程的持续。[7]两篇文献共同出现在了第三篇施引文献的参考文献目录中,这两篇文献就形成了共被引关系。共被引的次数越多,他们之间的学科专业关系就越密切,距离也就越近。[7]

共被引的图谱(图略)中形成了三个自然聚类。聚类Ⅰ中,共被引频次最高的是艾米莉·莫耶-古瑟(Emily Moyer-Gusé)的《娱乐劝服理论:娱乐-教育讯息的劝服效果》[8],与其共被引关系较近的文献有《体验故事中的虚构性和现实主义:一个叙事理解和参与的模型》[9]和《电视娱乐节目中叙事效果探究:克服说服阻力》[10]。聚类Ⅰ中的文献聚焦于“劝服效果”,主要探索讯息与劝服之间的关系。在聚类Ⅱ中,《作为受众回应的鉴赏:探究超越享乐主义的娱乐满足》[11]《作为娱乐偏好预测因素的温和情绪状态》[12]《娱乐的赞赏:借助于美德和智慧之意义的重要性》[13]构成了聚类中的主要共被引文献,“娱乐讯息”是该聚类的研究重点。在聚类Ⅲ中,《强化螺旋:媒介选择和媒介效果的相互影响及其对个人行为和社会认同的影响》[14]为核心文献,与其共引关系较近的是《微效果的新时代?政治传播基础的变化》[15]和《政治动机强化信息搜寻:重新框定选择性接触争论》[16]。这三篇论文都探讨了同一个主题——“政治传播效果”。其中,“选择性接触”与“政治传播效果”的关联成为重点辨析对象。

表4列出了2007—2016年国外传播学六大刊媒介效果研究中被引频次较高、影响较大的部分文献。这17篇文献主要涉及政治传播、健康传播及媒介使用行为。其中,《强化螺旋:媒介选择和媒介效果的相互影响及其对个人行为和社会认同的影响》共被引频次最高,该文把媒介选择和媒介效果理解为一个动态的、相互影响的强化过程。《娱乐劝服理论:娱乐-教育讯息的劝服效果》是探讨娱乐性教育讯息对劝服效果影响的经典文献。梅勒妮·格林(Melanie C.Green)关于健康传播的论文《叙事和癌症传播》[17]的半衰期最长,表明该文献在效果研究领域持久的影响力。值得关注的是,共引频次最高的四个文献样本共被引量都大于15,且均来自《传播学理论》和《传播学期刊》,一定程度上反映了两本期刊在效果研究领域中的重要地位。

表4 媒介效果研究高频被共引文献

续表

(四)研究机构与研究地域

学术机构图谱直观地呈现出研究机构及其合作关系的基本情况。图4中具有深色外圈的高中介性机构在研究合作上表现较为突出。大学是媒介效果研究的聚集地,俄亥俄州立大学、密歇根州立大学、威斯康星大学和阿姆斯特丹大学是研究合作最密切的机构,也是成果最为丰硕的研究机构。其中,俄亥俄州立大学独领风骚,不容小觑(见表5)。这表明西方从事效果研究的机构之间具有较高的学术合作度。密切的学术合作不仅展现了研究的开放性,而且有利于资源和成果的共享及传播。

图4 媒介效果研究机构分布知识图谱

结合表5中的突发性检测数据来看,密歇根州立大学、威斯康星大学、普渡大学、曼海姆大学分别在2007、2008、2014年呈现出了较高的突发性,意味着这几所大学在发文量上有显著提升。这在一定程度上反映了他们对媒介效果研究的重视,同时也标志着媒介效果研究新高地的崛起。

表5 媒介效果研究机构分布

从研究地域分布来看,表5发文量前15的研究机构中,除了荷兰的阿姆斯特丹大学和阿姆斯特丹自由大学、德国的曼海姆大学、以色列的希伯来大学以外,全部为美国的大学。换言之,美国依旧是媒介效果研究的重地。

从研究者的国籍来看,美国学者最多,其次是德国、英国、荷兰、以色列、瑞士、韩国和澳大利亚。其中,美国学者合著文献发表量高达411篇,相当于其他所有国家发表文献量的总和。荷兰、英国、德国三者并驾齐驱,是欧洲媒介效果研究的代表。以色列则成为中东的代表。在亚洲,韩国在媒介效果研究领域的崛起值得关注。非洲与拉丁美洲则建树较少。

总体而言,媒介效果研究呈现东西不平衡和南北不平衡的特点。欧美发达国家始终是媒介效果研究的中心,尤其是美国,其霸主地位暂时难以撼动。作为后起之秀的亚洲和中东也在奋起直追,试图融入媒介效果研究的主流话语中。

四、结论与思考

2007—2016年以来西方媒介效果研究敏于环境变迁,跟随新媒介的产生和发展,及时把握并分析新的传播现象。在不断拓展研究广度和深度的同时,又从未丢弃传统路径,可谓是在变与不变之中蜿蜒前行。基于分析样本的局限,以上论述难免挂一漏万;基于归纳与叙述的方便,以上分类难免失之偏颇,因为有些文章可以跨到多个议题之下,难以简单判定归属。但通过对2007至2016年6份传播学期刊的文献计量分析,仍具有“窥一斑以见全豹”的意义。

综上所述,这十年间媒介效果研究领域的新动向主要体现在:首先,期刊论文统计数据显示,媒介效果研究依然是西方传播学研究的重要议题,发文数量在美国学者主编的传播学期刊中甚至可以占据近半壁江山,在欧洲学者主编的期刊中也呈现出明显的增长趋势,其中共被引频次最高的文献样本来自《传播学理论》和《传播学期刊》。其次,在研究对象上,媒介形态的飞速变化为效果研究提供了新的研究对象,从互联网到在线媒介,再到脸书、推特等社交媒体,新媒体成为新的关注焦点。同时传统媒介在媒介效果研究中依旧占据一席之地。再次,根据对研究关键词的分析,效果研究呈现出两大自然聚类:一类主要从新媒介层面研究媒介效果,集中探讨身份认同、性别问题和新式新闻生产;另一类则从心理学路径入手聚焦传统媒体产生的效果,偏重于测度受众认知、态度和行为等方面的变化。两者交集于社会参与和民意研究等议题上。最后,从研究主体看,美国在媒介效果研究中的霸主地位暂时难以撼动,密歇根州立大学、威斯康星大学、普渡大学发文量显著提升,成为媒介效果研究的新高地;荷兰的阿姆斯特丹大学和阿姆斯特丹自由大学、德国的曼海姆大学、以色列的希伯来大学跻身发文量前15的研究机构中;作为后起之秀的亚洲和中东也在奋起直追,试图融入媒介效果研究的主流话语中。

媒介效果研究紧跟媒介环境的变化,研究者们保持自我警示和自觉反思,利用新媒介作为试金石,重新审视经典效果理论的解释力和适用性,理性思考学术研究的现状和未来。

2013年,安妮·朗(Annie Lang)撰文反思媒介效果研究的历史及现状,引出了一场对媒介效果研究范式危机的讨论。朗借用托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的范式理论提出,大众传播研究的第一范式——媒介效果正处于范式危机中。作者认为研究者们在回答“大众传播如何影响人们和社会”这一问题上多年来毫无显著进展。大量的中观理论愈加复杂,但其解释力并未随之增强。她以议程设置理论为例揭示了研究者所持效果观的悄然变化,学者们放弃了“媒介能够影响思维”的观念,接受了一种更小的效果观。因为一直未能解答议程设置如何发生,当前的议程设置研究依旧停留在40年前的水平。作者认为该理论是效果研究范式危机的开端,主导范式终结之路由此开始。1970年代,批判和文化的研究路径之转向就是主导范式危机的明显表征,其结果是传播和文化研究的兴起。在朗眼中,虽然传播和文化研究的路子代表全新范式的崛起,但还不够科学。她提出了一种新的范式建议:从认知或心理学的路径来研究媒介效果。[18]

针对朗在论文中的观点,理查德·米·佩罗夫(Richard M.Perloff)逐一进行了批驳。在佩罗夫看来,效果研究领域并未处于危机中,相反成果丰硕。佩罗夫认为,朗的范式危机论存在四个问题:第一,没有给出令人信服的案例证明该领域正面临库恩所谓的范式危机;第二,效果研究领域亦没有展露出公开的范式危机困境;第三,朗谴责了传统的效果研究,但并未解释为何传统的效果研究与她声称的框架不兼容;第四,朗认为传统的效果研究不能捕捉弥散的媒介影响和媒介产生的社会变化,但实际上关于媒介环境的研究早已存在,且硕果累累。就朗提出的新范式,佩罗夫认为这一模式本身也存在不足,但对反思效果研究的未来是一个开端。[19]

虽然两位学者对“媒介效果研究是否处于范式危机之中”有不同的看法,但是却触及了一个更为本质的问题,即媒介效果研究的生命力。要保持学术研究活力旺盛持久,不仅要回应现实,还需有前瞻眼光和忧患意识。从一种学术视野来看,效果研究依旧是将传播学者和其他学科的学者区分开来的核心议题。新的媒介形式层出不穷,媒介环境变化万千,传统的效果研究范式是否能适用新情况,旧瓶能否装下新酒,是当下传播学研究应该思考的重要问题。

- 新闻与传播评论(辑刊)的其它文章

- 中国品牌发展的反思

- 大数据时代中国广告公司的现实困境与转型路径

——基于广告从业人员的深度访谈分析