严重多发伤患者长骨骨折内固定手术时机选择

唐庭轩 邓海*

时至今日,多发性创伤仍是人类健康的重要威胁之一,亦是1~45岁人群的首要死因。严重多发性创伤是指由于损伤导致的伤及患者机体多脏器或多部位的创伤,继而诱发严重的病理生理紊乱,此类患者具有较高的死亡风险,其死亡率要高于每个单独伤的死亡率总和。WHO推测由于近年来战争、意外事故、暴力冲突的持续增加,严重多发性创伤的发生将不断攀升。严重多发性伤患者伴发长骨骨折颇为常见,但对其最佳处理的方法及时机仍存较多争议。对其认识也经历了从延迟性内固定治疗到早期完全治疗(EarlyTotally Care,ETC),再到损伤控制骨科治疗(Damage Control Orthopedics,DCO)的阶段。本文回顾了对手术最佳时机的认识及演变,简要讨论了严重多发性创伤患者长骨骨折内固定手术时机这个充满争议的问题,以及以期为此类患者处理方法的抉择提供帮助[1]。

1 延迟性内固定治疗

严重多发性创伤患者伴发的长骨骨折常规处理包括:石膏(夹板)固定、骨牵引治疗、外固定架治疗、接骨板或髓内钉的内固定治疗。在20世纪60年代,由于心、肺功能的围手术期支持措施尚未建立,对严重多发性创伤患者的长骨骨折进行早期内固定治疗常伴随着较高的死亡率(>50%),主要问题是早期内固定引发的脂肪栓塞导致的呼吸功能衰竭。当时对此类患者长骨骨折的早期标准处理手段是石膏(夹板)固定或骨牵引。Küntscher[2]于1967年提出了著名的骨折髓内固定三原则:当存在脂肪栓塞高风险时不推荐骨折的髓内固定;伴严重软组织挫伤或存在多发骨折的患者应多加关注;不推荐在严重创伤后早期行骨折内固定治疗。确定性的内固定手术治疗一般要等患者的脂肪栓塞的风险解除,以及心、肺功能稳定和凝血功能恢复后,常需要延迟至伤后的2周左右才能施行[2]。

由于早期未采用坚强的固定,导致该类患者被迫长时间卧床,无法早期开展功能锻炼或物理治疗,从而带来了胃肠道瘀血、消化功能障碍、下肢深静脉血栓、坠积性肺炎、压疮、肌肉废用性萎缩、关节僵硬等诸多的局部或全身问题。Seibel等[3]研究者的临床观察提示该类患者的ICU住院、院内感染的发生率、全面康复的时间延长与骨折延迟固定之间存在正相关。Pape等[4]研究者的临床观察提示严重多发性伤患者ARDS、MOF等严重全身并发症的发生与长骨折内固定手术时机密切相关。

2 早期完全治疗(ETC)

随着麻醉学和重症医学的飞速进展,以及对延迟固定带来的诸多问题的反思,创伤骨科医生开展了一系列的针对性的临床观察研究。例如,Goris等[5]研究者于1982年观察了伤后早期与延期骨折内固定治疗对严重多发性创伤伴股骨骨折患者疗效的对比研究,显示早期坚强的髓内固定并不会导致患者 ARDS发生率上升,并极大地提高了患者的整体预后。Bone等[6]研究者通过前瞻性临床对比研究也肯定了多发伤患者早期骨折内固定的诸多优势。Nahm等[7]研究者的临床研究报告提示,83例伴股骨骨折的多发伤患者,随机接受早期内固定或骨牵引治疗,其中骨牵引和延期内固定组的患者 ARDS伴发率较高,而早期内固定组患者死亡率较低、住院时长较短。这些临床研究报告改变了对严重多发性创伤伴长骨骨折患者的内固定治疗时机选择的固有观点,促使对该类患者的治疗模式在20世纪80年代中期后发生根本性的转变,提出了一种新的处理策略,既早期完全治疗(EarlyTotally Care,ETC),建议患者更早地接受坚强的内固定手术治疗,平均骨牵引时间由9~14 d减少至1~2 d,以期减少由于延迟固定带来的诸多问题[2]。

严重多发性创伤患者伴长骨折的ETC治疗成为当时流行的处理方式,并得到广泛应用。患者得以术后早活动、早出院,避免延迟固定带来的诸多并发症。但随后ETC的益处被过度夸大,部分医师对严重多发性创伤患者伴长骨折的实施早期甚至超早期的ETC治疗,导致又出现了新问题。对部分伴有严重胸、腹部外伤或脑外伤的患者早期行长骨内固定手术,加重了其病理生理紊乱。研究提示,对该类患者伤后24 h内行内固定手术,会大大增加死亡率及并发症发生率[8]。Reynolds等[9]研究者回顾性分析采用髓内钉治疗105例严重多发性创伤患者伴股骨骨折患者的数据,结果显示损伤严重程度(ISS)<18分,早期髓内固定患者的肺部并发症发生率较低;而对于 ISS>18分的患者,早期的内固定手术与肺部并发症的发生及患者的预后不良密切相关,对该类患者的ETC处理提出质疑。回顾了早期部分支持ETC治疗的临床研究资料发现,这些研究中所观察的病例多为ISS评分较低的多发伤患者。Morshed等[10]研究者于回顾性分析了美国国家创伤数据库收录的3069例严重多发性创伤伴长骨骨折患者的资料。研究提示,伤后早期(12h内)实施确定性内固定术与延迟固定(>12 h)处理相比,患者的死亡率更高;伤后第2~4d不适合骨折的确定性内固定处理;而伤后第5~10 d被认为是内固定手术合适窗口。随着对严重创伤后的病理生理紊乱更加深入的理解,逐步认识到,早期ETC处理会加重患者已存在的病理生理紊乱,其益处会被手术打击及大量失血引发的生理功能紊乱所抵消,从而再次引发了对严重多发伤患者骨折固定术手术时机选择的进一步思考[1]。

3 损伤控制性骨科治疗(DCO)

多发性发创伤患者因创伤引起的凝血功能、免疫炎性紊乱反应(早期出现SIRS,同时或随后出现CARS),过度的炎症诱发机体出现急性的多脏器功能紊乱,严重时可导致伤后早期患者的死亡,一般将这种最初的创伤称为“第一次打击”。当“一次打击”程度较轻时,机体通过自身调节可恢复稳态,少有出现器官功能紊乱的不良后果。而在治疗过程中早期手术等有创性外科处理将可能诱发的免疫炎性反应再度激活,加重患者病理生理的紊乱,从而导致多脏器功能障碍,故常将随后的外科处理称为“第二次打击”[11,12]。外科处理对严重多发伤患者生理储备的影响主要取决于外科干扰的类型和时机。对已存在肺挫伤或多根肋骨骨折的呼吸系统来说,早期外科处理带来的脂肪栓子或低氧血症可能会进一步恶化其状况。正是基于对多发性创伤病理生理紊乱的演进规律的深入认识,发展了针对严重创伤患者的全新救治理念“损伤控制外科”(Ddamage Ccontrol Ssurgery,DCS)[13]。DCS主要是指针对严重创伤患者的一种先进治疗方法,其由多步骤处理构成,主要目标是力争在进行确定性手术前,尽量纠正或避免致死性三联征(低体温,酸中毒和凝血障碍)对伤后机体的影响。具体分为以下3个阶段:快速有效的控制损伤,使用简单、迅速的方法控制危及生命的出血和感染;ICU复苏,患者转送ICU进行全面复苏处理,以初步纠正严重紊乱的生理状况;患者生理状况基本稳定后再次转回手术室施行最终的确定性手术。损伤控制外科理念最早应用于腹部创伤[14]。20世纪90年代中后期,创伤外科及骨科医生迅速借鉴损伤控制的理念将之用于严重多发伤伴长骨骨折患者的处理,并将此方法称为损伤控制骨科(DCO)[2]。

从ETC到DCO的转变源于对严重多发伤并长骨骨折患者伤后病理生理变化及免疫紊乱机制理解的深入。这是对“救命为先,有限损伤”这一经典救治原则的扩展,是对多发创伤患者固有手术方式和时机的不断改进和演化,以期减轻对患者全身病理生理状况的影响,减少并发症,提高预后[2]。DCO主要包含4个阶段:创伤急救期:以挽救生命的核心处理为主,包括初级和高级创伤生命支持。简化手术期:以简单有效的处理核心目的是控制出血和污染,对骨折或软组织损伤进行临时的固定处理,尽量减少手术处理对患者紊乱的病理生理状况的影响。复苏期:密切监护及处理,迅速稳定患者的病理生理状况。确定性手术期:采取确定性的内固定治疗来处理骨折。这种创新性的临床实践操作将严重多发性创伤伴长骨骨折患者的生存率显著提高[1,2]。

DCO策略早期最常用的方法是外固定,其具备操作简单,失血少,有助于伤后患者护理的特点;其与夹板固定相比,能方便观察伤处软组织病变;其与牵引相比,更方便患者移动,有利于患者早期活动,改善肺廓清[15]。Scalea等[16]研究者观察了43名严重多发伤伴股骨骨折的患者实施DCO治疗的效果。其中46%的患者伴脑外伤,65%的患者伴血流动力学不稳。通过早期外固定处理,待患者全身状况稳定后再予换置内固定,研究显示患者的生存率非常理想,且并发症发生率低。Taeger等[17]研究者所做的关于严重多发性创伤伴长骨骨折患者的ETC和DCO治疗对比的前瞻性研究,获得了类似的结论。研究共纳入1 070例患者,研究提示,DCO组的术中出血量较ETC组显著减少,且死亡率也显著降低。关于术后感染及肺部并发症的问题,研究结果提示早期外固定再换置内固定并不增加感染风险[18];Pape等研究者的临床观察提示严重多发性创伤伴有股骨骨折的患者(这些患者发生多脏器功衰的风险高)早期采取外固定处理,肺部并发症发生率将更低[4]。Pape等研究者还观察了4 314例严重多发伤患者的外固定手术时机与 MODS发生率间的关系,研究提示,伤后6~8 d手术的患者 MODS的发生率低,MODS主要发生于那些伤后 2~ 4 d行手术的患者(<0.0001)[8]。需要强调的是,等待的时间并不是越长越好,Harwood等[19]研究者的分析提示最好不超过15 d,因为2周后感染发生率又会明显升高。

4 如何选择ETC或DCO

近来越来越多的临床研究提示,对于严重多发性创伤伴长骨骨折的患者不论是ETC或DCO都应被认为是标准的处理策略,关于某个具体患者选择何种处理,应根据创伤严重度和患者的病理生理状况决定[1]。多发伤患者通常根据基本或高级创伤生命支持指南标准,或采用损伤严重度评分(ISS)或新损伤严重度评分系统进行风险评估[20,21]。

对于没有危险生命的损伤,血流动力学稳定,未使用血管活性药物,无低灌注及凝血功能障碍,无酸中毒等稳定型的多发伤患者,ETC治疗者作为首要推荐。特别是近年来ERAS (Enhanced Recovery After Surgery,加速康复外科)理念的提出,为争取实现更小创伤、更好疗效、更快康复的目标,可结合ETC及ERAS理念,可试行24h内微创个性化的早期手术治疗。例如,部分全身情况稳定的伴髋部骨折的多发伤患者早期经皮髓内固定[22,23]。

对于不稳定型和危重型的多发性创伤患者多推荐实施DCO处理。建议早期采用临时外固定,等生理状况稳定后再换置坚强内固定治疗[2]。当然,对于四肢长管骨骨折的DCO策略,到底是选择外固定还是内固定处理,除了需考虑患者的全身状况,也要结合患者局部的伤情(如:血管、肌腱或软组织损伤)的情况综合分析[24,25]。

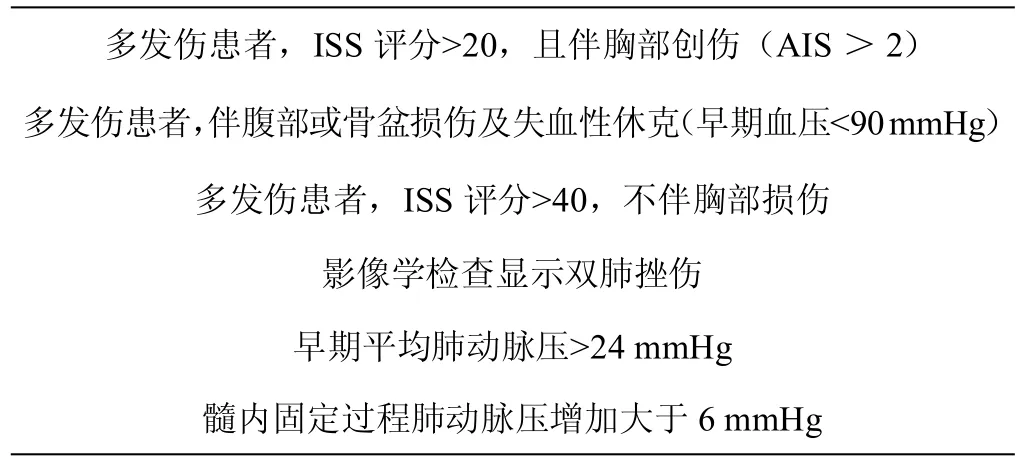

对于哪些“临界型”的多发性创伤患者到底是适用于ETC还是DCO,目前仍存较大的争议。“临界型”主要指该类患者在术前病情尚处稳定,但手术可能会导致其突然恶化甚至发生 MODS或死亡。在临界型患者中,如果存在表1中列出的任何一条不利因素,都建议患者实施 DCO治疗(见表1)[22]。对于那些ISS评分(>20)的临界型患者,也建议实施DCO治疗,因为高ISS评分(>16)与患者的死亡率成正相关。另外,如果预计“临界型”患者的确定性内固定手术将会耗时较长,也推荐实施DCO治疗,因为手术时较长的机械通气时间(>6h)将大为增加患者术后MODS发生率及死亡率[22]。

表1 “临界型”多发性创伤患者适用DCO治疗入选标准(符合任意1条)[26]

近年来检测炎症介质,如IL-6、IL-10、HLA-DR的水平,有助于预估外科手术对严重多发伤患者"二次打击"后机体状况的可能紊乱程度,也有助于我们对此类患者治疗方法的抉择。IL-6目前被认为是较为敏感的预后指标,早期高水平的IL-6与术后MODS发生率密切相关,因此在许多创伤中心,严重创伤患者伤后IL-6的检测已成为常规[27]。

5 总结

因严重多发性创伤长骨骨折患者的伤情差异大,很难将其治疗模式统一,对其治疗应全面评估损伤严重度及病理生理紊乱状况,及当时或当地的医疗卫生条件等多因素后再行抉择。依患者情况将其初步划分为“稳定型”、“临界型”及“不稳定型”对选择ETC或DCO处理是极有帮助的,“稳定型”及“不稳定型”患者的处理目前已基本达到共识,但对于“临界型”患者究竟选用ETC还是DCO目前仍存争议,尚需更多的研究。