叙事语境下王世贞弇山园的重读

刘君敏

张 萍

对明代学者王世贞的研究,学界关注的焦点多在于其复古文论的承衍和史学考据的讨论。尽管世贞于太仓建立的弇山园恢宏壮丽,并辑录园林心得《山园杂著》单独刊行,但以园林作为专题,进而产生深入详细的思考脉络则殊少端绪。比如美国学者哈蒙德曾以城市园林的视角分析了王世贞的造园活动和他与明代江南社会的文化互动,力图解释明代文人对园林艺术的感知与实践[1]。东南大学的顾凯则通过对王世贞《弇山园记》等园林文字的研究,讨论并分析了弇园的分区以及园内的景物结构[2]。以此为契机,本文旨在综合王世贞弇山园的形态特征,以历史图像及文字作为依据,利用叙事形态这种人们形成经验和理解事物的基本方式,综合形成一个对王世贞园林活动及其所建构的弇山园的形态连续而完整的阐释,以揭示明代文化人心目中的山水观照。“重读”将以空间叙事理论①来提供对弇山园的认知和理解园中景观形成的方式,探索王世贞园林活动的主观性、构想和真实性等问题。研究着重于人物的经历和对现实的映射,以及修建园林时人物内心的修改和意义的变化。同时侧重解读弇山园中的故事,用蕴藏在历史资料、建园进程、景观划界内的含义来引起体验方的共鸣。弇山园的叙事形态是怎样隐藏在园林的体验和游园的进程之中,而“复古”这种王世贞所倡导的文化理念,作为中国文化艺术中的一个源远流长的机制,是如何通过视觉语言影响了弇山园的形态,并通过对这种历史现象的阐述,来试图披露历史逻辑中的潜力。在研究方法上,侧重有关学术内容的综合,以这些内容的相互支撑、相辅相成,共同达到重读弇山园的目的。

1 叙事性园林与王世贞弇山园

1.1 传统山水观照的叙事性

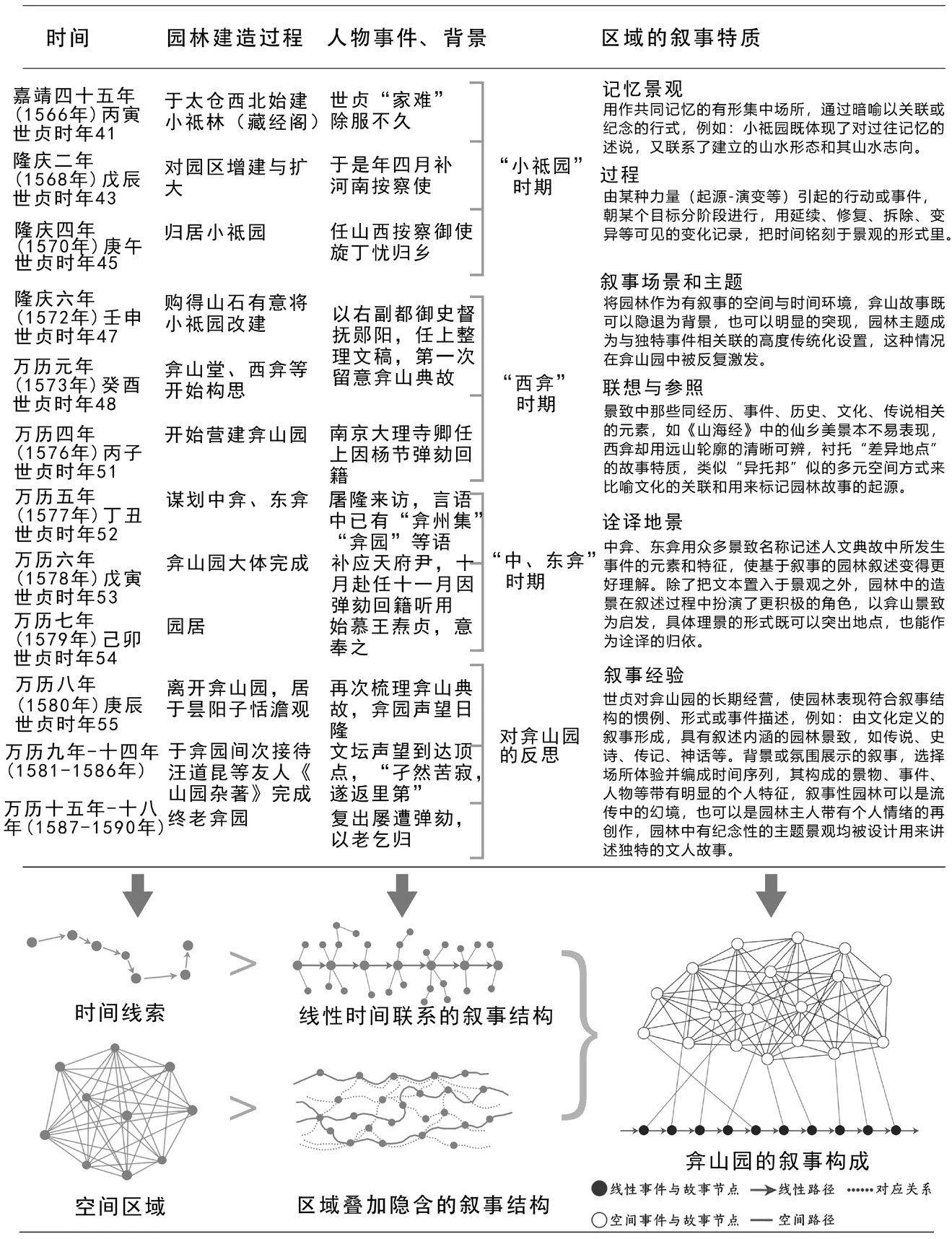

图1 叙事性园林的时间线索与空间脉络结构关系(作者绘)

图2 钱穀,小祗园图,绢本设色册页(台北故宫博物院藏)

叙事作为一种基本的思维交流方式,和语言一样通过将一系列的事件挑选、串联与并置,形成易于理解的序列来建构一个有着首尾关联和时间概念的故事。叙事对历史意识的传承与文化继承发展的可接受度关系密切[3]。传统文化中的山水观照,看似本身没有情节,但以事件和过程构建时间,依次将山水景观纳入故事的编排结构,并将之串联以形成使人易于接受的排列;或者说在建立一个前后相应的故事结构后,叙事就成了一种时空上的概念。人格化了的山水自然之所以存在,正是因为它们具有与之密切相连的故事。那么,叙事性园林就可以理解成通过传统观念、文本记录、图画或其他媒介,来反映历史人物行为和心理活动,像历史层积一样不断积累组成序列,并形成相互作用的彼此关系。山水园林构成的叙事框架,不仅是作为故事的背景,且本身可以作为重要而多变的历史形象和行为产生的原因。叙事性研究中园林与人的关系,是“比”与“兴”思维形式的延续,“比”是园林物象构成,有意识地与自身境遇,实际上是由境遇引起的情感的比拟。“兴”是建园者内蕴的情感,不期然而然地与园中景物相触发,由此内蕴的情感得到了宣泄。所以建园活动也即作为心灵超越与归向的事件,成为一系列事件与情节的物化,可以说是叙事行为赋予了山水自然的人格化,或者说是赋予了人格以园林化,精神也就在自然中、在园林中得以安顿。

然而,在以往通过叙事形态来认知与体验世界的过程中,故事或事件总以时空的发生作为存在背景[4],而这种思维方式体现在园林空间中,则相较于其他类型的叙事作品有更为复杂的组成结构。比如有些是将因果关系维系于线性的时间以作为线索;有些则侧重于空间的并置;还有就是将时间结构与空间并置相叠加,形成了从线性时间到空间错落相交织的复杂叙事结构(图1)。

传统园林艺术中的文化内涵与叙事表达紧密相关,以负载故事情节的空间节点来形成叙事序列,以信息的传递和意义的表达来诠释园林景观的时空组构,而真实世界与通过叙事映射的理想世界并不相互排斥。相反,他们互为依赖、相互交织,当我们留意王世贞于明万历初年开始营建的弇山园时,看到的则是这位弇州山人是如何将时间、事件、经历以及记忆等无形的感知,同具体的园林相联系,用叙事性的园林形态把人生体验串成一种有趣的关系。

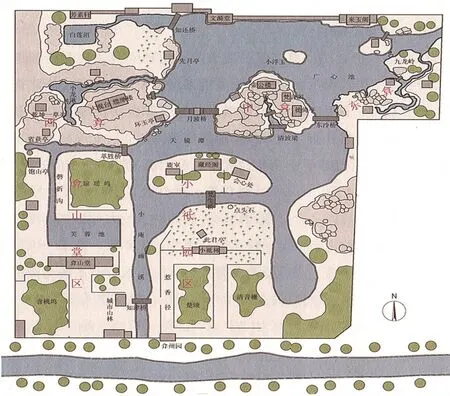

1.2 弇山故事的讲述特征

弇山园的建造前后持续了十数年,大致可以分为5个主要区域,计有最早的小祗林区、弇山堂区与合称为三弇的3座体量巨大的假山群。王世贞建立的园林叙事则始自弇山园不大的正门(图2),从门前的流水与两岸的树木交荫,到入门后幽邃的小径,沿两侧步障围合出的惹香径,有“杂植榆柳、枇杷”的清音栅与“皆种柑橘”的楚颂;过小祗林门,有修竹环绕的此君亭,亭后溪水经过,过桥藏经阁赫然在望。此处既可远眺山水又可近观亭台植物,景象结构丰富巧妙。小祗林区作为弇山园最早发轫的区域,王世贞说:“始辟是地,中建一阁以奉佛经,小祗林所由名也,即益之道经,又辅之岛榭,媚景百态,最为吾园胜处。[5]”通过园林化的艺术处理,小祗林区逐渐形成了一种自然而然文人故事:“近购得佛经,就隙地创一阁居之,颇极水竹之勝,家藏书三千卷,老作蠹鱼悠游其间,不死足矣。”在弇山园的开创之时,通过精心选择,早期的遗存在为新园林所创造的延续感中起了关键作用,时间与空间的统一形成浑然一体的叙述。这对建园背景的解读,对王世贞无论是仕途还是文化上的面目,都能有所提示,既体现了对过往记忆的述说,又联系了其所建立的山水形态和与之相关的文化意象。这个包含着“起源-演变”的故事,既引出了新与旧、过往与新生,又使表面与内涵形成了默契的共鸣[6]。对于游者,这种形式力图解释世贞过往经历如何被铭刻于进行中的表面,真实经历成为虚拟“弇山”故事的开端,而这些经历又用来塑造进行中的当下。

小祗林区西面为弇山堂区,此区颇为开阔。经横跨溪水的知津桥有几楹门屋,中悬“城市山林”横匾。门屋后有假山为屏,折而南复西则豁然开朗,经过一片含桃林,五楹翼然的弇山堂已然在望。堂北海棠、棠梨的掩映下,有名“芙蓉渚”的莲池。世贞说:“春时,坐二种棠树下,不酒而醉;长夏醉而临池,不茗而醒。”芙蓉渚得名于世贞所得一方石刻,“吾乡有废园,下得石刻曰‘芙蓉渚’,或云范石湖家物,因树之池右”。池再往北是以翠竹为藩的一袭小园,园后隔磬折沟与西弇相对。这个区域从“城市山林”开始,将游者带入了另一种意境氛围。明代有操守的文化人对遵循正确人生道路、抵挡外部环境干扰尤为看重。就像庄子仕途进退“丰狐文豹”的分析,文人普遍患得患失的矛盾心态,让世贞在感受到官场混乱后,退避林下以为自处。“大隐入朝市,小隐入丘樊;丘樊太冷落,朝市太嚣喧”[7],遂使“城市山林”以名称化的符号,成为文化人隐逸途径的选择。弇山堂作为此区中心,也用命名的方式向游者引出身份认同的问题。王世贞自号“弇州山人”,山人是明代中后期文化人颇为喜爱的自称,大意是他们可以用一种绝对超俗的生活来创造文化上的独立价值[8]。世贞希望不辜负于名号来实现心中愿望,也以这种外在的塑造作为身份稳定的标识。虽然这种标识或许有变化和欺骗的可能,但这个名称的丰富含义既带有理想的痕迹,又理顺了其人生历程的各种联系。从自号弇州,到以弇州命名园居,再到以弇州作为自己文史著作的名称,这是王世贞一生理想的终结,这个名称所引发的叙事力量,比传颂的有情节的故事更能产生反响。

王世贞曾论及弇园规模“园亩七十而赢,土石得十之四,水三,室庐二,竹树一,此吾园之概也”,可见弇园土石用量之巨。园中有假山群3处,均下土上石,按方位称为西弇、中弇、东弇。这3座假山群,无论是作为个人传记,还是内心山水情节的抒发,其叙事都是围绕着所选择的特定时段进行安排,也即园中的展示是围绕着世贞的性格来编排主题。这并非是单纯地按事件发生的时间所做的安置,从叙事的角度看,这种编排对世贞个人的展示更为连贯。与我们经常见到的一些园林将“某个重要时间节点”为代表不同,这是将时间片段的编排作为诠释与传递的方法,使园中景观在一系列的事件中被理解,以顺应世贞的愿望,这在弇山园中达到了极致。当然,以大跨度的时段并置方式构筑园林并不多见,也不易实现,然而世贞却以这种方式完成了弇山园的修造。可以用一幅表格来分析弇园建构叙事的手段,通过结合人物、事件以及过程,这些不仅是叙事情节的关键因素,而且创建了园景的内容(图3)。同时,在时间线索的主导下,在叙事节点所形成的序列之外,空间区域叠加所形成的共时叙事情节,共同组成了弇园的叙事路径[9]。

就三弇整体而言,从游览的开始到最终感受,如同事件和时间在故事中的表现和组构方式。每处小的结构,也即2~3个景物组成了不同的“序列”,随着行进,这个“序列”在不停地转变,弇园的空间规模与复杂程度也随之扩大。当然,这种景物的序列与一般意义上的故事情节有所不同,故事情节可能需要符合逻辑或是有相应的因果关系,而景物的序列在终止时,则能产生清晰的园景印象。而通过串联与并置,搭配出的深具美感层次的景象结构,使园中的某个单一的景象或许不能构成一幅完整画面,但景物间搭配得宜、联系紧密,能够使游者在探索中产生有趣的经历[10],进而呈现一个顺畅的游园故事。

图3 园景叙事的复杂形态与构成(作者绘)

2 空间叙事与体验的共鸣

2.1 弇山园的空间叙事与文本叙事

据《名山藏》记载“世贞为园曰‘弇州’,盛有水石花木之致,客来见世贞者,皆款之弇园,不惟世贞之文名,而弇园亦名于天下。[11]”作为后“七子”之一,王世贞除了与李攀龙、谢榛等通过标举“复古”的文艺主张,建立了一种文化上的形象。同时他也希望利用园林的形态叙述,寄予内心的理想与期待。如果这种叙述对整体上文化形象的建立有所裨益,弇园也就超出了一般性“城市山林”的框架,园中景物实体具有了更加抽象的述说意味。在刻意安排下,“奔走于(世贞)宇下,受其品题”的“天下学士大夫及山人词客、衲子羽流”[12]更为清晰地感受到了主人的鲜明形象。据《四部稿》所记,弇园的修建经历了一个长达数十年的过程,最初称为“小祗园”。这个命名显现出王世贞的佛教信仰,《诗经》上说“昭假迟迟,上帝是祗”,“祗”也即对佛的祗敬。更为重要的是佛经中有关佛陀讲法的故事:给孤独氏以舍卫国太子祇有园平正,欲为佛起精舍;祇戏言若能以黄金布地,便将园址相与;给孤独氏于是散尽家财,以黄金满布园地,这就是“祇树给孤独园”或称“祇园精舍”的来历。故事在佛教典故中甚为有名,“祗园”与“祇园”字形接近且藏经阁贮有丰富藏书,都隐然与佛经呼应,来客未曾进园即能窥探小祗园的内涵。明代中后期,儒释道三教合流已成趋势,黄老与禅宗思想流行日广,以儒者为中心,名僧、方士相互交游、交相唱和,借以巩固各自在文化上的地位。王世贞用这种巧妙的方式命名小祗园,使字形与内涵呼应,也就反映出建园意图与其所希望游者观察弇园的方式。这一点很重要,无论是小祗园还是弇山园,用名称这种文字形式作为园林明确的参照系统,围绕一系列的故事进行选择,造园活动也就成为一种寓身份特征、文化面目于社会价值观的系统实践。如果再将这种实践结合世贞的一系列活动,如他的“逃禅”、拜昙阳子为师等,其于世人的形象就变得清晰而丰满了。文字的语义记录使弇园变成了充满故事的地方,不经意间每个命名都有着自身起源的痕迹。而诸如得名的由来、涵盖的传说、流传的逸闻等被整合进弇园中的种种含义,就具有了获得新故事的可能。经过了时间的推移与沉淀,世贞本人抑或是游者能产生更多层次的联想。一则,这是世贞与其友人拥有共同记忆的场所。二来从原有记忆分化出的新的内涵重构了弇山故事,也即改变了园中相关地点的意义,同时也解析出了世贞文化交往的轨迹。

小祗园改称弇山园的确切时间,王世贞的记述并不明确。但随着弇园规模扩大,所给予的象征能力,也在超出最初的内涵,新的象征正在把世贞从已经定义了的场景分离出来,成为另一个想象的故事起点。从他叙述的几次阅读弇山典故的经历看到,他在不同人生阶段所关怀的不同内容。首先,他说:“园之所名弇山,又曰弇州者何?余诵《南华》,至所谓‘大荒之西,弇州之北’意慕而不知其处,及考《山海西经》,云弇州之山,五彩之鸟仰天,爰有百乐歌舞之风,有轩辕之园,不觉爽然而神飞……是始以名吾园,名吾所撰集,以寄其思。[5]”与小祗园佛教背景不同,“弇山”背后援引的是神话传说。心境的不同归向使世贞用更宏大的故事与自身人生阅历相互印证,以探寻心灵归属。当弇园声名日盛,世贞重新审视“弇山”这个典故时,对园林意义与园中空间的性质有了新的期待。他说:“乃不意从上真游,屛家室,栖于茅宇之下,展《穆天子传》,得其事曰‘天子觞西王母于瑶池,驱升于弇山,纪其迹于弇山之石,眉曰西王母之山。’则是弇山者,帝妪之乐邦,群真之琬琰也。……且吾向者有百乐不能胜一苦,而今者幸而并谓苦乐而尽付乌有之乡,夫山河大地,皆幻也。吾姑以幻语,志吾幻而已。[5]”世贞希望的是建立一座不同于现实人生、足以媲美海上三山的弇山幻境,能够净化心灵安养身心的园林。而作为世贞个人和集体的经历场所,弇园中各类景物成了帮助记忆的手段。园中亭台、楼阁、山石、湖面,变成了进入记忆景象的通道,小祗林是世贞崇佛的缩略史、三弇记载了对神话境地的探寻、弇山堂标示了示人的文化形象、而《弇山园记》则作为故事文本揭示游园的主观体验。虽然这些元素也许显得有些碎片化,但正是这些碎片组成了共同的体验和时代文化人特有的山水观照信仰结构。几次对弇山典故阅读,就是反映了记忆是如何反复同弇园相联系,而这种联系又是如何广泛影响了弇山园的形态(图4)。

2.2 “复古”的掌控力

图4-1 高居翰通过《弇山园记》描述绘制的弇园平面图(引自高居翰《不朽的林泉》)

图4-2 万历年间刻本《山园杂著》中的弇山园景(美国国会图书馆藏)

图4-3 不同叙事方式并置于园内的结构图(作者绘)

嘉万时期是明代叙事性文学蓬勃发展的年代。王世贞提出的“文必秦汉,诗必汉唐”复古口号,实质上是文艺创作的尚实为美;是在求实尚气、以意为主、以自然为真基础上的艺术整体美意向与创作原则,反映出了对情景浑然意境美的追求[13]。映射在园林创作中则是既要“羚羊挂角,无迹可求”,又投身自然怀抱,以亲身生活体验来“临景结构,不仿形迹”[14]。世贞通过“弇山园”提出问题,将观者带入发现和揭示的过程,通过制造悬念激发游者追寻根源的愿望。他希望将人生起伏、复古思想、对前途的希望与恐惧,统统嵌入弇园留待游者破译。特别是嘉靖三十九年(1560年)的“家难”事件,既是世贞人生的转折,也是建造弇园的重要背景,他迫切希望以某种形式来向世人述说以自辩。弇园中神话意象所带来神秘感的悬念设置,让他有了一个揭示个人经历和园林特质的机会。通过一个无法解释的神话,弇园创造了一个谜题,将观者推入到叙事之中。随着情节因园中物象设置的展开,世贞在一系列事件中的心境随之展示了出来。这些看似随意的展示需要在园中的某个统观全局的点上达到高潮。例如在中弇的湖山之旁,几条弯曲的小径以不同的朝向分别引出远处的楼阁、洞窟、竹林,给人带来了不同的思绪。这些景象时隐时现,也把不同的园林景观带向某种心境,世贞所经历的许多事件同时被看到。就像一首词的上半阕,如画般的曲径、刻意安排的序列、朦胧的景观、错落的树木以及雕琢的假山,形成了充满悬念与隐喻的旅程,处在这个旅程中的游者,能产生一种体验的趣味[15]。

弇园独特的园林景观也可以用来揭示人性,王世贞以一种非自然的思想、一种能和同道中人相通共有的思维方式,希望观者不仅是消极的远距离旁观者,而是在体验园林中也能够感受到自身所经历的事情。王父的被杀,世贞的回籍,可以使游园的观者存有一丝内心的压抑,这种压抑状态使人对园中巨大的假山、崎岖的石径、陡峭的河岸等景观产生出一种激情,将世贞的人格魅力与自然美区分出来,将人心中脆弱、黑暗、恐惧的一面与物象联系,激发出观者的想象并促使他们对世贞的行为进行解释。美丽的自然景观与压抑的内心挣扎,2种叙事都是在用想象来吸引观者,并在叙事性的园林中找到乐趣。如画般的园林中通过景观规模、空间结构及物象特征的变化使不可见变得清晰可感,创造出一种游移于欢乐与痛苦之间的独特感受。

3 结语

在明代诸多园林中,弇园的研究有特殊性。弇园在历史上留存的时间短,世贞去世不久即废,但影响巨大。王氏有显著的文坛地位,时人对其评价甚高,而其对各艺术门类特别是文人的山水园林素养有着极高鉴赏能力,留下的《艺苑卮言》等理论著作有独到的艺术见解。同时“客来见世贞,皆款之弇园”,使弇山园俨然成为别具意义的文化活动与交往的场合,这就具有了社会性的一面,对同时期或其后园林修建有着很强的影响。再者,正是由于王世贞极为丰富的著述,提供了第一手资料对弇山园有相对直观的认识,容易把握历史真实性。

用叙事性园林形态建立的研究范式,所侧重的是对晚明文化人园林创作方法的探讨,而不是对一般形式美法则的甄别。形式受内容决定,弇山园的实质内容有物质上、文化上的,体现的是时人的文化思想意识,是特定历史阶段物质功能要求与文化思想美学思想的统一。用叙事性园林来看待弇山园,研究方式以观者对园林的体验与感知作为载体,叙事结构也不应被视作凝定静止的固定模式,而应该是一系列的时空体验过程的统称。园中的叙事也不应被看作为分散的“事件”,应以事件与人物的心路历程、园林建构过程组合在一起,放置在一个有现实意义的整体架构之中。同样,园中被划分为各区的组构也反映出了文化与事件进程的联系,这就像是弇园故事创造出的边界,把整个园林压缩成“起始、过程、结束”并形成重现的循环,使弇园这个王世贞所着力建筑的文化园林,成为文人重点关注的“叙述”或是“故事”空间。王世贞在自觉或不自觉间利用叙事来汇聚景物、理解体验、建构场地成为建园的手段。在这个过程中,王世贞所呈现给世人的文化面目极其重要:年少时的聪颖、“既定仕途”的曲折、领袖文坛的勇气,几乎成了成功文人的“范本”。当这些借助于弇园这个可资搬演的舞台表现出来时,游者与之相呼应的文化心理基础就会形成一种体认与评价,并成为与共同体验相联系的集体心理映射。

同时,我们也应该看到弇山园所建立的园林范式是与特定历史时期的文化审美趋向相连的整体性现象,是以物质作为载体展现的精神内涵,承接的是历史记忆。用叙事框架对弇山园进行的拓展性讨论,不同于以往的比较研究与经验研究,而是将过去的园林创作经验通过重新感知,梳理转化为当下和未来园林艺术活动的实践导向,是传统园林叙事手法合乎逻辑的可视化与具象化。所以,对王世贞所修建的弇山园的叙事性讨论也应该与其他有着相似内涵与形式的明代园林联系起来,而这种范式也可以在不同层面的意义上被看作是“一个完整的故事”。