生态健康视角下东方城市设计智慧再演绎

——以北京营城思想为例

边兰春

梁思思

陈明玉

1 设计结合健康:城市设计的老话题与新视角

1.1 健康议题重返规划设计

当前,以人为本的公共健康理念重回城市规划的中心视野,生态健康成为当下城市规划研究的重点。在很长一段时间内,社会对健康的普遍理解都更多地指向身体健康层面。直到20世纪70年代,人们开始从更广泛的角度来分析影响健康的决定因素[1];世界卫生组织WHO(1984)将健康内涵拓展为:一种身体(physical)、心理(mental)和社会安康(social well-being)的完整状态,而不仅仅是消除或减弱疾病[2]。“健康城市”一词始于1984年的“健康多伦多2000”会议,到1993年健康城市模式第一次提出,从社区友善、环境活力和经济富足3个角度构建了健康城市的宜居、公平和可持续理念[3]。1996年,WHO进一步提出健康城市的10项标准,其中4项内容均涉及城市规划和设计范畴[4],由此引发城市规划研究重建与健康的联系,也推动了健康城市规划运动的全面开展。1998年,雅典国际健康城市会议第一次提出“健康城市规划”(healthy urban planning)思想,为世界各地建设健康城市提供了新的规划范式[5]。

尽管健康城市的思想在20世纪末才开始得到全面传播,但健康作为城市建设基础的基本认识应该是古已有之的,从某种意义上讲,现代城市规划思想的形成和发展也是伴随着城市快速发展过程中对于公共卫生与健康的迫切需求。古代城市建设实践中,健康是城市基础设施和公共场所建设的重要考虑因素之一。早在2000年前的古罗马帝国,因地制宜的引水和排水系统一方面保障了城市的清洁卫生和城市居民的身体健康,另一方面为城市的发展壮大提供了重要的基础。同时在罗马城市不断发展的过程中,也逐渐形成了富有特色的公共喷泉系统,成为重要的市民交流的场所,也改善了城市中市民的生活状态。追溯近现代城市规划的起源,同样也与对城市公共卫生与健康的关注密切相关。早在19世纪,伴随着工业革命的发展,以英国很多城市为代表的欧洲工业城市快速发展,人口聚集、住房短缺,以及供水、卫生、照明和空气污染等方面的问题,不仅引发了大量基础设施的改造与重建,也直接对城市规划建设中如何加强公共卫生与健康的问题提出了法律法规方面的要求,也催生了近代城市规划的诞生和发展[6]。欧美城市规划设计实践分别以霍华德提出的“田园城市”和奥姆斯特德的“城市美化运动”为代表,既有当时对城市规划建设的不同认识,也包含了通过降低城市密度、增加绿地、美化环境等手段建设理想中的“健康”城市的共同追求。

近现代健康城市设计理论与实践经历了一个不断丰富发展的过程,健康城市的理念也为城市设计发展提供了新的视角,提出了新的挑战。《迈向健康城市》一书提出建设健康城市的前提是要对城市设计和建设过程进行彻底的改革,使居民不仅能够生活而且能够充满活力[7]。同时,WHO欧洲区的“健康城市规划”(Health Urban Planning,HUP)项目也将支持性环境、健康生活方式和健康城市设计定为该项目第5个阶段(2009─2013)的核心主题,并将健康城市设计定义为“将健康因素纳入城市设计的方案和项目建设过程中,建立社会支持性环境,提高公众对休闲和运动空间的可达性,并鼓励步行和骑自行车的环境”[4]。健康城市还进一步细分到邻里单元等空间领域,《塑造邻里:为了地方健康和全球可持续性》一书提供了结合本地食物供应、健康步道和园艺疗法的健康城市设计方法和工具[8]。当前,健康城市设计实践已在世界范围内广泛开展,如加拿大多伦多的“通过设计促进形成一个更健康的建成环境计划”(CLASP)[9],美国的“设计推动的积极生活计划”(ALbD)[10],英国的“城市健康空间网络设计”(sDNA-UH)[11]等。2018年,法国的区域卫生机构(ARS)将城市设计列为影响地区健康的决定因素[12]。

健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件,是民族昌盛和国家富强的重要标志,也是广大人民群众的共同追求。2016年,我国提出了“健康中国2030”规划纲要,作为今后15年推进健康中国建设的行动纲领。生态健康导向下的城市设计对未来落实健康中国理念下的健康城市规划而言是非常重要的研究领域。

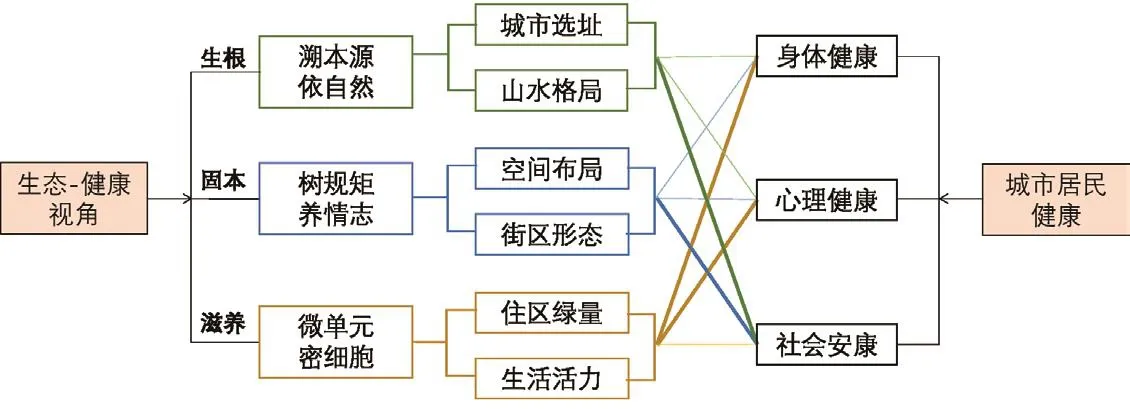

图1 生态健康含义视角下传统东方营城智慧解读框架

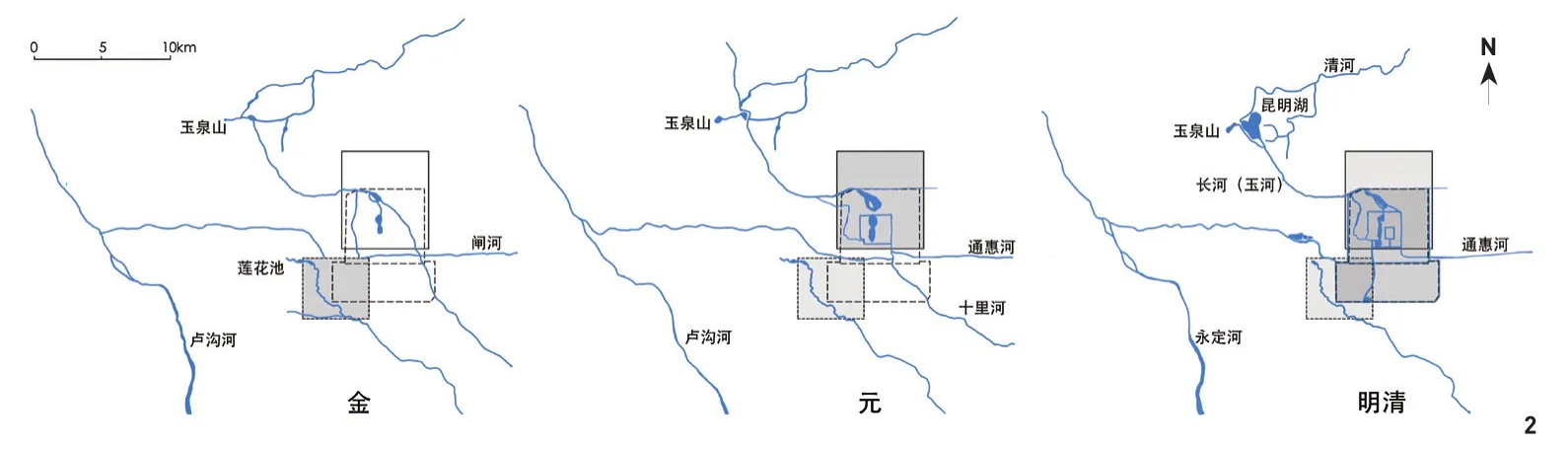

图2 北京“城-水”格局演变

图3 “六海映日月、八水绕京华”图示

1.2 生态健康视角解读传统东方营城智慧

从生态健康的含义出发,可以构建传承传统东方健康营城智慧的新范式。吴良镛先生在《中国人居史》一书中对中国人居发展过程展开了大量的文献研究和实例考据,强调究天人之际,通古今之变;倡导在全球化进程中学习吸取先进的科学技术和文化的同时,更要有一种对本土文化的自觉意识和自尊态度,为当代人居环境的建设传承历史智慧。此外在谈到城市设计时,还明确提出城市设计的要义更在于研究蕴藏于城市与形态结构中原有秩序之理,并根据其“理”予以新的创造[13]。从宏观环境把握上看,中国传统城市的营建强调象天法地、顺乎自然,在城池选址和山水格局的相互关系上,构造人居聚落环境的基本骨架;在中观形态组织上看,注重整合好城市空间布局、骨架体系和街区肌理的有机联系,建构出体现社会秩序、顺应家庭伦理的有机组织模式;在微观场所营造上,关注街巷串联下的住区单元组合和开放空间体系对城市居民最易感知的公共空间活力的延续。本文将这3种尺度与生态健康有机发展的“生根”“固本”和“滋养”相互关联的作用机理分析相结合。寓城市格局选址是为其根基;空间布局和形态组织是其根本;生活空间中的社会伦理秩序与地域空间特征则为无处不在的城市生命有机体的细胞提供了独具特色的滋养其间(图1)。

把生态健康的理念落实,不应将城市空间对健康的影响仅仅体现在物质空间的规划设计上。王兰等学者提出城市规划学科对公共健康的作用包含2个路径:一是在物质空间层面上消除和减少具有潜在致病风险的建成环境要素,二是在人的使用层面上推动健康低碳的生活、工作、交通和娱乐方式[14]。金广君将城市设计概括为有机物质空间形态塑造和市民活动引导[15],也同样包含环境和行为2个方面。因此,在东方传统营城智慧的生态健康视角下,空间依然只是载体,其核心还是在于分析空间场所对人群生理行为、心理健康和社会精神的影响。

北京中国古代都城的最后结晶,是都市计划的无比杰作,是体现东方营城智慧的代表。“北京的城市设计是大之故宫宫廷广场,小到民居四合院,大小不一但俨然一体的合院体系,再以大街,胡同为经纬,建筑高低有秩,形成演进的城市肌理。[16]”因此,从多尺度、多层次和多属性的北京营城体系研究其对城市生活的影响,开展建成环境对生态健康生活影响的测度研究,也适用于当下城市设计对生态健康方向的探索。

图4 北京城整体空间肌理及3个典型街区

2 解读东方智慧:北京营城思想的再演绎

2.1 溯本源、依自然:城市选址与山水格局

中国古代营城思想中,也可见依法自然、天人合一的脉络。《管子》一书提到,“城廓不必中规矩,道路不必中准绳”“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱,而水用足。下毋近水,而沟防省”。这些与城市选址和建设相关的营城理论体现了对生态环境的尊重,也反映了对城市居民的健康安全的考虑。北京城市经历了3 000年建城史,800年建都史,其城市的发展脉络可以归纳为“追溯本源、依法自然”。其中,水源是城市选址和建成的核心依据要素。北京城的前身蓟城就是因永定河提供的水源建立了大型居民点,“没有永定河就没有北京城”[17],北京建都历经四朝,虽城址有迁移,但与蓟城一脉相承,奠定了都城设计的基础。

水源不仅提供了生活的基本资源,在陆运尚不发达的古代,水路的交通和船舶运输也是城市发展动力的重要源泉。永定河的水系经改造后,修建运河将通州的物资向西输送到都城,进一步推进了城市形态的演变。漕运也促进了生产和商品交易,内城的玉河(通惠河主要河段)─南锣鼓巷片区、外城的三里河─鲜鱼口片区等,均是围绕水道形成的有机居住形态。

因此,回溯北京历代都城格局的变迁,水系的依循和发展始终紧密伴随(图2)。金中都在修建运河的过程中灌注出的湖泊(今北海一带)演变为元大都皇城的中心,同时元大都将高粱河(今长河)的中游圈入城中[18],又促成了明清北京重要城市景观要素什刹海的形成。如今,“六海映日月,八水绕京华”的北京市总体规划文字形象而生动地阐述了城水相生的美好愿景[19](图3)。

永定河在清朝经过大规模治理成为稳定的水源,也为集中打造北京西郊的“三山五园”景观提供了条件。“三山五园”是园林与城市文化的共生体,体现了物质空间、精神文化和时间发展3种不同维度的价值[20]。当前,由三山五园地区、八大处地区、永定河沿岸等历史文化资源密集区组成的西山永定河文化带也成为北京宏观山水格局的一笔文化浓墨。

2.2 树规矩、养情志:空间布局与街区形态

在空间体系上,京城由轴线空间和街道骨架串联起的建筑和公共空间体系是独特且完整的,正如梁思成先生所指出的,“北京在全盘的处理上,完整地表现出伟大的中华民族建筑的传统手法和在都市计划方面的智慧与气魄”[21]。北京中轴线贯穿整个城市,南起永定门,北至钟鼓楼,串联了重要的公共空间,包括什刹海、景山公园、玉河─南锣鼓巷地区、故宫─天安门地区、前门─三里河地区、天桥以及天坛─先农坛─陶然亭公园地区。如《孟子》的《离娄章句上》所言,“不以规矩,不能成方圆”,北京的街道路网以中轴线为核心进一步生长发散形成统一而富有变化的骨架体系,将街坊内大大小小的院落和小型公共场所系于自身,由此形成的紧密咬合、多层次、多属性、多尺度的公共空间体系使整个城市本身成为一件“有传统、有活力的,最特殊、最珍贵的艺术杰作”[21]。

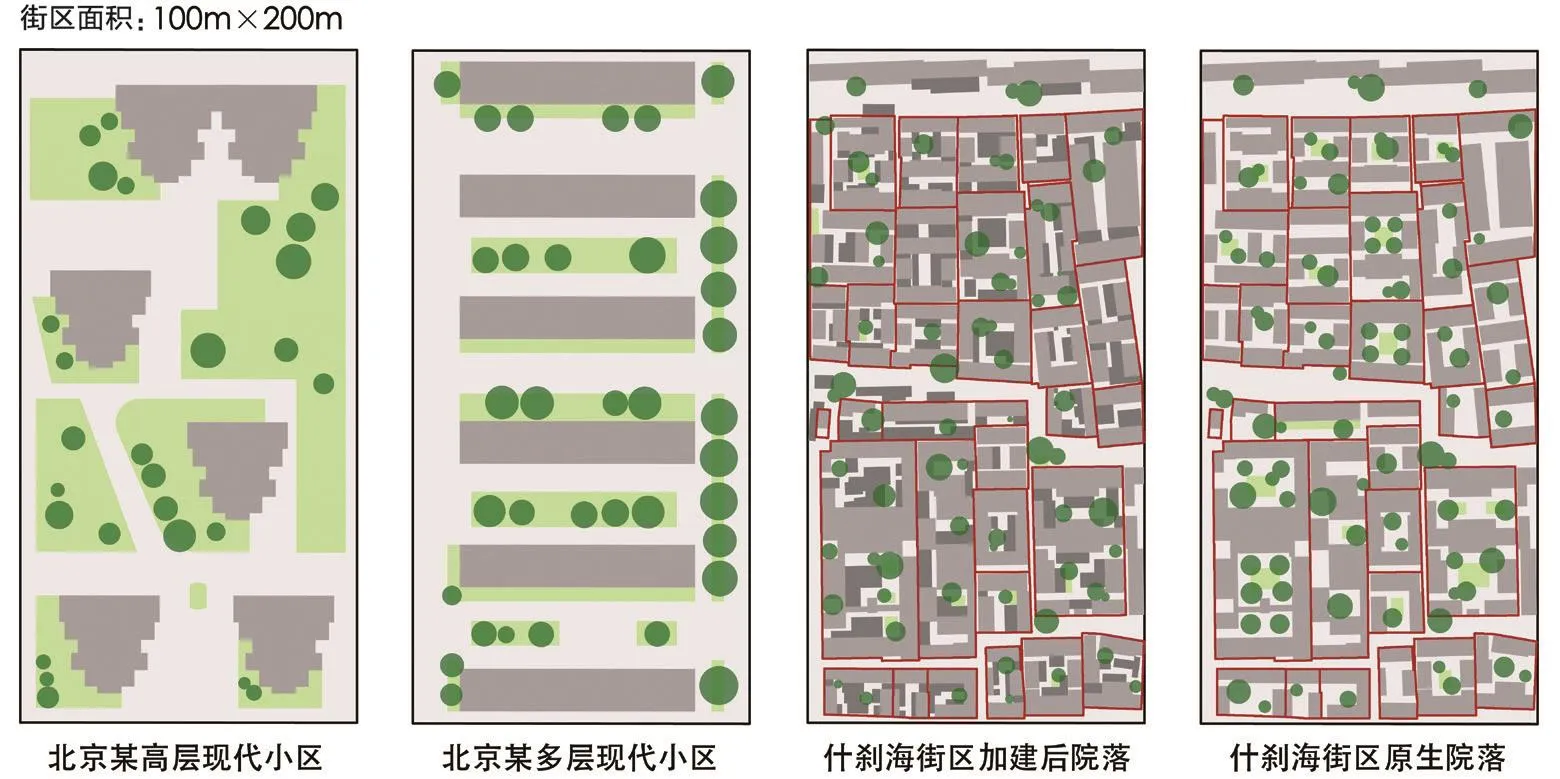

然而,北京老城的空间布局绝不止于严谨单一的秩序。相反,在老城的街区中,或因休憩游园,或因礼仪形制,或因商贾繁华,呈现出多元丰富的街区形态。在北京中轴线两侧,研究选取了什刹海、玉河和三里河3个街区,它们都受到水环境的影响,但形态却大有不同(图4)。什刹海自西北向东南倾斜的水面影响其周围的街巷走向,形成大量斜街。这些斜街,与“海”岸基本平行,且不是一味地“斜”下去,在保持传统肌理形态的基础上形成地区的独特景观[22]。而玉河(通惠河)水利工程及其周边区域则延续元大都的城市形态,该地区以南北向的南锣鼓巷为轴线,两侧均匀分布互相平行的16条“蜈蚣”形的严谨规整的胡同-院落肌理[23]。相较于前两者,前门─三里河地区呈现出灵活多变的空间形态,在生长过程中遵循的是经济规律、风俗习惯而非礼制思想[24]。胡同走向顺应从西北向东南走向的三里河的自然地形,垂直河道以利排水,与位于内城受形制规划的什刹海斜街不同,这里的斜街错落偏转,极不规则。3片街坊不同的空间形态与居住的人密切相关,什刹海多为贵族王府和庙宇观庵的“大”院落和私家园林,玉河─南锣鼓巷多聚集着达官显贵的“大”宅子,而位于外城的三里河─鲜鱼口则吸引着大量商业、旅馆业、娱乐业的人流,形成密度极高的“小”院子。我们将其归纳为“情志”,也即在规矩树立的街道空间骨架层级体系之下,人的身份阶层、活动属性、倾向兴趣均会对环境的塑造产生作用,进而塑造出不同的空间形态。

2.3 微单元、密细胞:住区绿量与生活活力

街道胡同和合院院落构成了北京老城的基本细胞单元。在传统分析城市开放空间的绿色生态品质中,由于“绿地率”指标本身的局限性以及合院区域的空间结构特征,决定了其并不能很好地衡量四合院区域的绿化效果[25]。当前国内外学者先后从单一覆盖率、感知覆盖率、生态绿叶面积指数、绿视率和碳排放量等角度选取不同的指标展开分析[26-27]。

图5 什刹海街区绿化覆盖率图示

图6 四类街区绿量比对图示

北京老城的城市单元生态品质指标选取,需要结合老城自身的空间特点和居民的生活特性展开。老城的居住密度占地率高,但由于受到历史文化街区保护相关规定的限制,容积率和总容量并不能进行大的突破;其次,北京老城的肌理和骨架特征决定了胡同和街道两侧的绿荫道是主要的活动空间,和西方相比缺少大面积集中的绿地广场空间。然而,这并不意味着老城缺少绿色品质空间。如黑川纪章所言,东方城市居民没有“广场生活”却有“街道生活”[28]。中国传统住区中的开放空间分成2类:一是属于合院内部的空间,一方天地自得其乐;二是属于公共街道的线性空间,街道交叉口(如菜市口、交道口)和牌楼门楼等符号化的点状空间(安定门)以及属于特定事件的活动空间(如庙会、集市等)。在后者中,“空间”是为了“活动”而存在,而非单纯的绿地或空地[29]。

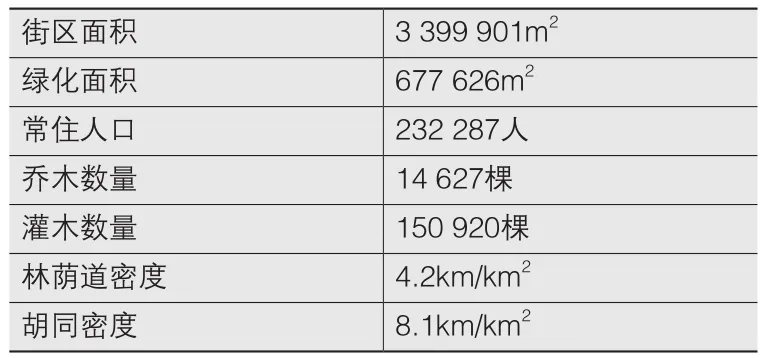

因此,街区绿地的可达性、乔木灌木的绿化覆盖率、社区居民真实可活动的绿地面积是相比于单一的绿地率更能够展现老城历史街区绿化生态品质的相应指标。研究结合《北京市西城区第八次园林绿化资源普查成果》和实地调研对什刹海的现状绿地广场、林荫道、绿化种植及覆盖率等进行统计,什刹海街区绿化率虽不到20%,但林荫道密度与胡同密度加起来达到了12.3km/km2,其可达性远超过了现代规划中的交通路网密度要求(表1,图5)。研究进一步选取某现代高层小区、现代多层小区和什刹海传统街区及什刹海街区现状进行生态健康测度(表2,图6),发现尽管什刹海传统居住片区的绿地率和绿化覆盖率略低于现代小区,但是在实际可活动的场地面积上超过现代小区。可以看出,北京传统街区以胡同绿化为主的线性绿化和以院落绿化为主的立体多层绿化,在乔木绿量上与现代小区集中绿地效果基本相同,而什刹海的面状湖面空间要素更进一步丰富了其整体的公共空间体系,点、线、面要素有机地整合在一个片区内,使环境更适宜为人居住和使用。

3 生态健康视角下的城市设计策略

3.1 顺应历史街巷肌理,构建多维健康步道

健康导向设计的一大重点,是提高设施的可达性,减少对机动车的依赖,增加步行时间。体现在城市设计上,是通过多维度构建健康步行空间。随着人们越来越容易获取廉价的个人机动车交通,聚居地结构已经发生变化,为机动车交通的使用创造了更多的便利和优先条件,但却以牺牲步行和运动为代价[31]。但是,随着时间的推移,到了20世纪后半叶,“街道”和“道路”之间的天平慢慢重新向城市街道一方倾斜。人们逐渐意识到,街道是人们体验城市空间的重心,具有机动车道路无法替代的最重要的社会作用和空间价值,那就是为城市重要活动提供场所。

在健康城市形态中,步行为导向的街道设计将成为城市设计的重点。2018年7月伦敦推出“Walking Action Plan”(步行行动计划),以居民的健康为核心提出“Healthy Streets”(健康街道)设计策略10项评测指标[32],旨在通过提高步行出行方式提高居民健康水平。伦敦居民80%的公共空间都是由街道构成,北京老城亦然,什刹海街区中,由街巷胡同组成的林荫道网络一直是最为重要的公共空间,串联起居住、商业、游览、休憩、标志性建筑、交通枢纽以及河湖水面等多类型的城市空间要素。

构建多维健康步道需要兼顾安全、环境和功能,分别对应于心理健康、生理健康和社会精神健康(图7)。在安全方面,通过对小密路网的机动车梳理、邻里建设、路权再分配等,降低交通隐患和犯罪隐患。在环境方面,充分发挥老城住区绿树成荫的特点,创造具有新鲜空气、宁静、令人舒适放松的开放空间,提供充足的绿量,降低热岛效应,提升生活健康品质。在功能方面,为行人提供足够的逗留和休憩场所,并且营造有趣形成、可看可参与、所有人均可享受到乐趣的活动及空间,能够大为改进使用者的身心健康。

3.2 延续传统空间环境,营造人本尺度场所

健康城市形态是建设健康城市的基础和保证。重点不仅在于关注物境环境和交往的情境,更在于创造一种意境[33],让承载美好意愿的蓝图真正落实到“人”和“人使用的空间”上,塑造美好的空间场所。在以人为本的空间场所营造上,北京老城具有得天独厚的优势,体现在强人本尺度的院落空间肌理、强社会网联系的社区纽带,以及强文化渗透的历史场所精神上。

北京老城街巷民居体系由街道胡同体系和四合院建筑群构成。街道体系以若干条贯穿南北、平行于中轴的大道为脊椎,向东西伸出鱼骨状的小巷;商业、手工业集中于大道,居住区则僻处小巷[34]。二者互为表里,边界不再是一堵严格区分内外的墙,而化为“闹”和“静”以及“城”与“家”之间的过渡地带,呈现出从开放至私密逐步递进的空间形式[29]。这种极其亲人的尺度让健康真正化为可以被触摸和感知的实体空间。

北京老城还具有强大的社会网联系。当下的居住空间里,亲缘边界被压缩到两口之家或三口之家的极致,然而北京老城虽然有部分四合院逐步沦落为大杂院的嘈杂聚居,但是居民由于共享公共交往的空间,使得社会联系度、紧密度均大于现代小区。人际交往能够促进身心健康,同样有益于健康城市发展。

最后,北京老城悠久历史文化渗透在随处可见的地标性建筑和地名上。“大小石桥”胡同代表了曾经的水系淌流;“百花深处”胡同是对繁花盛景的诗意描述,更别提九坛八庙、牌楼匾额等,均以更高的精神健康形式铭刻进居民的场所记忆之中。

图7 多维构建健康步道的城市设计策略

表1 什刹海街区相关指标[30]

3.3 创造整体公共空间体系,修复公共区域品质

城市居民一天的主要活动空间集中在外部公共空间和工作场所,这些空间与人的健康有更直接的关联。因此需要对城市重点公共领域进行更新改善,促进城市走向品质的营造修补,切实提升居民的生活品质以应对新的城市发展要求。扬·盖尔提出人的3种行为方式,即必要性活动、自发性活动和社会性活动[35]。公共区域也应当从这三方面的活动为人提供健康的品质。当前,北京老城以皇权为中心的空间模式已逐步转变成为以市民社会为中心的空间模式[36]。随着下一步北京非首都功能疏解工作的逐步推进,北京老城也将释放出较多规模小却数量不少的小微场地空间。更新面临土地优化利用、环境综合整治、城区风貌保护等多方要求。由于建设用地所有权复杂,城市周边环境复杂,存量更新涉及和周边空间环境协调、盘活土地资源、妥善处理和城市既有社区关系等难题[37]。面对存量更新的健康城市设计,需要从服务单一主体,转向兼顾公共场所多元的使用者需求,比如历史文化街区的留白增绿及腾退修复院落等,有利于促进邻里交流;精细化的场所修复设计则能够有效增进院落空间的生态健康性能,通过活动策划、环境提升寻求空间治理和优化的最佳路径。

表2 4类街区绿量比对数据

4 结语

传统营城智慧在当下的再演绎依旧焕发精彩而旺盛的生命力,城市格局和空间形态在今天依然具有不可替代的精华之处,体现在宏观景观格局构建、水绿开放空间营造、街巷肌理及院落布局,以及细微空间的设计智慧等各个层面。本文以生态健康的“生根”“固本”和“滋养”作用视角解析传统东方城市设计在选址格局、布局秩序、肌理活力等层面的营城智慧,结合北京老城城市发展格局和演变展开分析。研究试图构建多尺度城市设计生态健康分析视角,从宏观老城生态基底格局的保护,中观传统街巷骨架和生态历史文化景观的塑造,到邻里院落的小微公共空间的修复整治,丰富生态健康城市规划的内涵。

城市空间首先是人类生活和聚居的社区,人的生理、心理和社会健康应成为规划设计的重点,并通过城市设计和场所营造,进一步促进建成环境的优化和提升。研究提出生态健康视角下的多维健康步道构建、人本尺度场所营造、公共区域品质修复三方面的城市设计策略。未来工作需要进一步综合构建人的健康状态和环境的生态性能评价指标,从动态和多维的视角,结合各个层次的空间要素,有选择有重点地展开测度,对社会生活需求进行积极反馈。

注:文中图片均由陈明玉、梁思思拍摄或绘制。