《十竹斋书画谱》初版原貌的探索

宋文文(南京师范大学 美术学院,江苏 南京210023)

《十竹斋书画谱》于崇祯六年(1633)首次刊行,自刊行后不久,销量极好,多次被重印,为了追求商业利益,坊间便出现了很多的翻刻本①王伯敏所收藏《十竹斋书画谱》清康熙刊本末页有启事:“是传名人翰墨,图绘陆离,画中有诗,诗中有画,临摹精妙,浓淡传奇,费本靡工,镌成大观。原版珍藏,素逼真赏,近有效颦,恐混鱼目,善价沽者,毋虚藻监。海阳胡正言曰从氏识于十竹斋,书业堂珍藏”。,直至清末,还在被不断地翻刻。目前,国内外都藏有《书画谱》的各种版本。国外如美国哈佛大学哈佛燕京图书馆、芝加哥大学图书馆、法国法兰西学院汉学研究所、首尔大学奎章韩国学研究院等;中国有北京国家图书馆、南京图书馆、上海图书馆、甘肃图书馆,以及台湾国立中央图书馆。其中北京国家图书馆是收藏《十竹斋书画谱》版本最多的单位之一。今见的《书画谱》的版本主要有:崇祯(1621-1644)初印本、清顺治十二年(1655)重刻本、清嘉庆二十二年(1817)翻刻本、清光绪五年(1879)吴县朱记荣校经翻刻本、日本明治大正间(1868-1925)翻刻本,除此之外,还有很多时间不详的明刻本、清刻本。

由于《书画谱》版本种类众多,造成了现存于世的版本品质不一、杂然纷呈的境况,几乎很难辨别或一睹原貌风采。然而现存世的崇祯至康熙初的刻本属于存世中较早的刻本,虽不能确切证明他们中谁是最早最初的刻本或是最为接近初刻本的版本,但鉴于它们的刊行时间都发生在胡正言在世时,而胡氏的每次校印、修订、改进都使其逐步完善,因此,它们也可代表胡正言十竹斋的原貌。笔者就现存世的几套明末清初的初印本做以下比较,希望以此能尽量还原《书画谱》原刻本的本来面貌。

一、《十竹斋书画谱》的现存藏本

《十竹斋书画谱》于天启七年(1627)完成刊刻,于崇祯六年(1633)汇集成册发行,流传至今,已有几百年历史。此谱在流传过程中出现了许多翻刻本。目前,国内收藏的《书画谱》版本分别藏于北京国家图书馆、辽宁博物馆、上海图书馆、南京图书馆、甘肃图书馆等处。其中,北京国家图书馆是收藏《书画谱》版本最多的单位之一。而现存世较早的版本则几乎出于崇祯年间,就笔者掌握的《十竹斋书画谱》早期版本主要有:一、郑振铎先前收藏的崇祯版本②笔者参照的郑振铎收藏的版本,是由上海书画出版社出版照郑藏本高清扫描的《十竹斋书画谱》版本,[明]胡正言编,沈乐平点校注释。2014年,上海书画出版社。(以下简称郑藏本),现藏于北京国家图书馆。此版本虽有完整八谱内容,但有不少张图片缺漏,在下面的对比图表中,已被标记出。二、台湾“国立中央图书馆”收藏的崇祯版本③台湾“国立中央图书馆”收藏的版本是由台湾善本图书景印委员会编辑的《十竹斋书画谱》的影印本,1987年。(以下简称台湾本);三、英国剑桥大学图书馆所藏的顺治十二年(1655)版本④英国剑桥大学所藏的《十竹斋书画谱》刊本,其正文之前卷首有胡正言为打击盗版的声明,最后记有确切的时间“乙未”,故依此可知其刊印的时间是清顺治十二年(1655),高清扫描。(以下简称剑桥本),它也是本文中所涉及比较的版本中标有具体时间的版本。此本也是唯一有确切纪年的本子,《书画册》书名上钤有“十竹斋书画记印”,并且是目前所见的胡正言为打击盗版印的版本①在正文之首题有:“本斋游精墨妙意分,临摹画绘,诸镌已博,悬赏广搜名模用成火观画中,”,故在几本中,此本应最具权威性。

四本中,台湾本的书者与画者印章与其他三本亦无相同之处,其出版的时间应该晚于其他三本。南图本只有四谱内容,缺漏另四谱。在仅有的四谱中,其字体、印章等内容与郑藏本几近相同,但由于其篇幅内容不全面,与其他两本比较起来,有较大难度。因此,在以下初印本的比较过程中,只以篇幅内容最全面、最具权威的郑藏本、剑桥本及台湾本此三本②郑藏本原为郑正铎先生收藏的、经过认证的初印本;而剑桥本亦是唯一有确切纪年的、并在正文之首有胡正言为打击盗版的声明。故笔者认为二本为初印本中最有代表性的版本。作全面的分析比较,欲探索出初印本的真正原貌。

二、画幅数量的比较

郑藏本与剑桥本、台湾本的篇幅皆相同,即共有八谱书画内容。其中,剑桥本、台湾本中的每谱书画内容皆较完整,即除《兰谱》中只有十九幅书画内容,其余七谱中皆有二十幅书画内容。相比较剑桥本,郑藏本的篇幅是完整的,共有八谱内容,但每谱中仍有部分图画缺漏。以下便是郑藏本中各谱书画内容的对比数据:

《书画册》中,共有二十四幅书画内容,较剑桥本及台湾本多出四幅书画内容,多出的内容分别是《石榴》《银杏》《菱角》《金橘》。此谱中有两幅“石榴”书画内容。一幅对应剑桥本中《果谱》的“石榴”图画,但其题诗内容却与另两幅《书画册》中的“石榴”题诗内容对应。另一幅“石榴”无图画内容,只有题诗内容,但题诗内容是对应剑桥本中《果谱》“石榴”的题诗内容。故郑藏本中,缺少“石榴”图画,只有题诗内容。多出的“石榴”则应是《果谱》中的“石榴”图画;多出的“银杏”亦应为《果谱》中的图画内容;“菱角”与“金橘”亦为《果谱》中图画内容。其中,“金橘”只有题诗内容,无图画内容。

此谱中,除了“石榴”“银杏”“金橘”“菱角”等多出的内容外,还有两幅篇幅内容不完整,如“朱樱”“枸杞”二幅图画,只有题诗内容,无图画内容。按《十竹斋书画谱》的整体装帧形式看来,最有可能便是此书刊行的时间久远,本来就容易脱落的蝴蝶装更经不起岁月的摧残,缺页也在情理之中。

《竹谱》中,应有二十幅书画内容,其中“怡老”“紫筱”中只有对应的题诗内容,而无图画内容。

《墨华谱》中,应有二十幅书画内容,其中“菊花”“芝草”“银桃”三幅只有对应的题诗内容,无图画。

《石谱》中,应有二十幅书画内容,其中“太湖”“蒙石”“雪石”三幅只有对应题诗内容,无图画内容。

《翎毛谱》中,共十九幅书画内容,较剑桥本少一幅“啄蕊”书画内容。此外,“双投”“止飞”“争角”“素鸟”“伴紫薇”等五幅只有对应题诗内容,无图画内容。

《梅谱》中,应有二十幅图画内容。其中“君子之交”“铁幹支春”“暗香浮动”“冰妃写照”等四幅只有对应题诗内容,无图画内容。

《兰谱》中,共十七幅图画内容。较剑桥本相比,缺“晴兰”“石上兰”等两幅图画内容。

《果谱》中,共有十五幅书画内容,其中“乌梅”“锦枝”只有对应题诗内容,无图画。此外,与剑桥本相比,缺少“金橘”“菱角”“石榴”“银杏”“杨梅”等书画内容。

八谱中书画内容比较中得出,郑藏本的图画内容缺失最多,剑桥本、台湾本的书画内容相对最完整。郑藏本八谱中,几乎每谱都有书画内容缺失,为何会出现此种情况呢?笔者推测大概有以下几条原因:一是《十竹斋书画谱》是蝴蝶装,这种装帧形式主要为了书籍的美观,但也容易造成书页的脱落。因此,在后世的流传过程中,书的主人很可能将《果谱》中脱落的内容,作了简略地处理:将它们归置在了与篇幅内容相似的《书画册》中了;二是由于技艺的复杂性,《书画谱》的每一次套印,不管是篇幅数量上,还是色彩上或许多多少少存有差异性。故每版的篇幅上随之亦存有差异性;三《十竹斋书画谱》最初刊印是以单集单集地形式出版的,后来才汇集成册开始发行的。如若此本为初印本中最早版本,八谱在篇幅上有所差异也在情理中。

三、书法上的比较

1.印章的比较

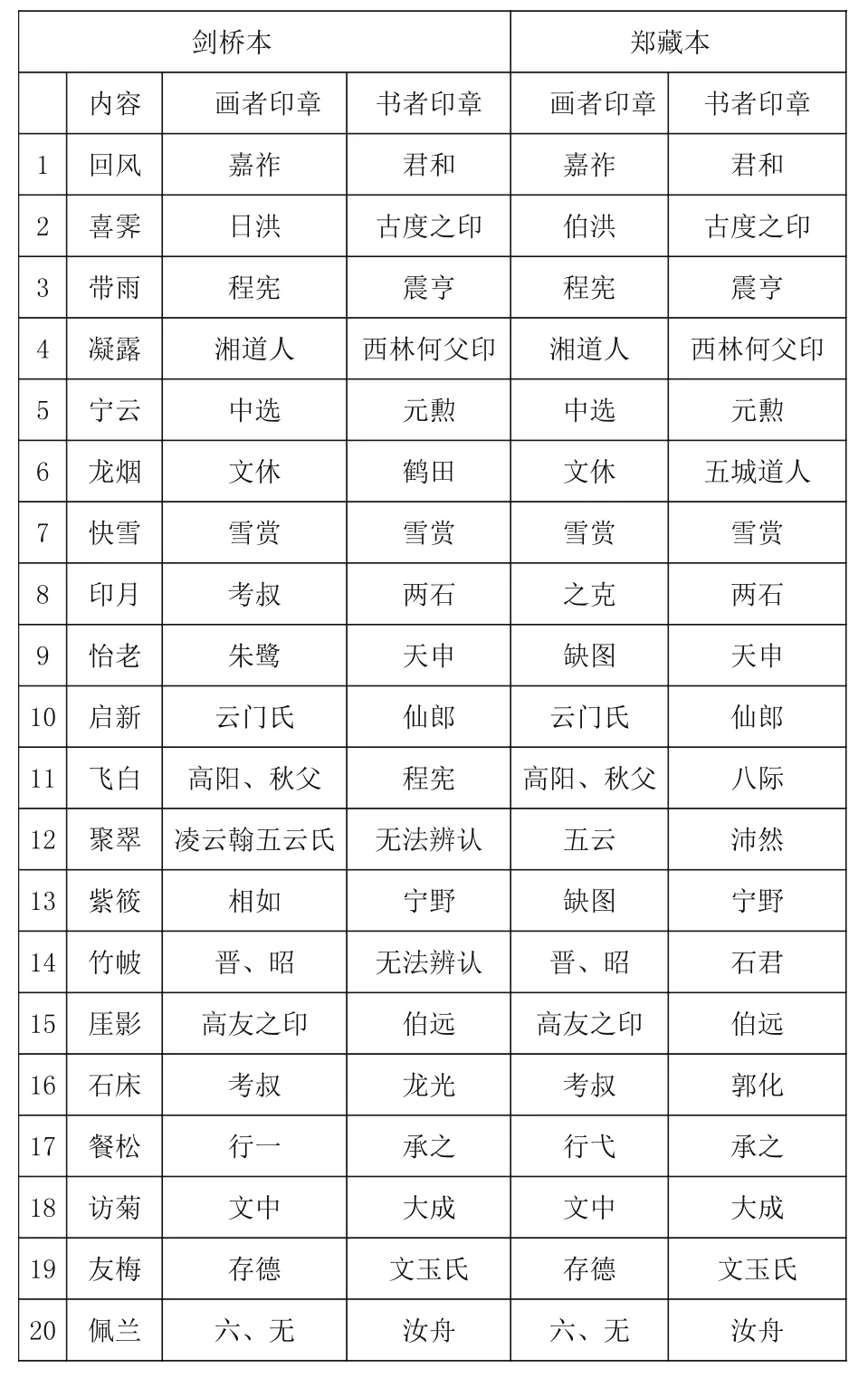

八谱中,只有《兰谱》中无印章,故不在比较范围。台湾本与剑桥本及郑藏本此二本的印章无一处内容相同;剑桥本、郑藏本的印章内容多有相同,但有的是同幅图画的画者印章相同,但书者印章相同;有的是画者印章不同,但书者印章相同;当然,也有印章完全相同的书画内容。台湾本中的所有印章内容较难辨认,且印章质量与其他二本相比,较为次之,且印章款型与其他二本大不同。由此可以推测,台湾本当属三本中刊行最晚的版本。故本段印章比较中,主要就剑桥本和郑藏本此二本的印章作比较。

本部分主要就两部分内容进行比较,一是剑桥本与郑藏本二本书画中印章的比较——即印章的误刻与印章质量等两方面的比较;二是剑桥本与郑藏本在题诗部分字体的比较——主要针对书体内容上的完整性与书体部分的美观度上比较。

《书画册》中,郑藏本缺失“朱樱”“枸杞”两幅图画,只有对应题诗内容,剑桥本书画内容齐全。在此基础上,二本只有“燕杏”“青霞石”“荔枝”三幅图中的画者及书者印章内容相同;印章及画者印章皆不同;其余则画者印章相同,书者印章不同,要么是画者印章不同,书者印章相同。此谱中,郑藏本有两处印章内容较难辨认,它们分别为“白头”的画者印章与“美人蕉”中书者印章;剑桥本则有一处难辨认,“川石”的书者印章无法辨认。

①按八谱篇幅推断,此“银杏”书画内容应为《果谱》中内容。②图画中无印章。③按八谱篇幅推断,此“金橘”题诗内容应为《果谱》中内容。④按八谱篇幅推断,此“石榴”题诗内容应为《果谱》中内容。

图1 剑桥本“正立”

图2 郑藏本“正立”

除较难辨认的印章外,此谱中剑桥本有误刻印章,即“白莲”书者印章“正立”二字明显印反。(如图1、图2)

竹谱

《竹谱》中,郑藏本缺失“怡老”“紫筱”两幅图画,剑桥本书画内容齐全。在此基础上,二本中共有十幅书画印章皆相同,只有一幅书画印章不相同。其余则是画者印章相同,书者印章不同,或画者印章不同,书者印章相同。

此谱中,剑桥本有两枚画者印章较难辨认,而郑藏本未出现有较难辨认的印章。

《墨华谱》中,郑藏本缺失两幅图画内容,只有对应题诗内容。

二本画者印章与书者印章皆相同共有十二幅,是八谱中印章相同最多一谱;有两幅书画内容皆不同,其余则是画者印章相同,书者印章不同,或画者印章相同,书者印章不同。此外,剑桥本中有一处书者印章较难辨认,郑藏本中亦有一幅书者印章较难辨认。

墨华谱

石谱

④此处印章虽较难辨认,但从字形上推断,与剑桥本印章相同,故将此两处印章内容视作相同。⑤此处印章虽较难辨认,但从字形上推断,与剑桥本印章相同,故将此两处印章内容视作相同。⑥此处印章虽较难辨认,但从字形上推断,与剑桥本印章相同,故将此两处印章内容视作相同。

《石谱》中,郑藏本缺三幅图画,只有对应题诗内容。二本无一幅画者、书者印章内容相同。剑桥本中有十五幅图画印章皆为高友,而同幅郑藏本中,则画者印章皆为高阳。尽管它们画者印章不同,但它们的书者印章皆相同。而出现这种情况最有可能便是:二者必有一本画者印章是正确的,要么高阳,要么高友。二本中有两幅书画印章皆不相同,分别是“齐州”“卷石”,其中,剑桥本中“卷石”无书者印章,只有画者印章,此外,二本各有两处书者印章难辨认。

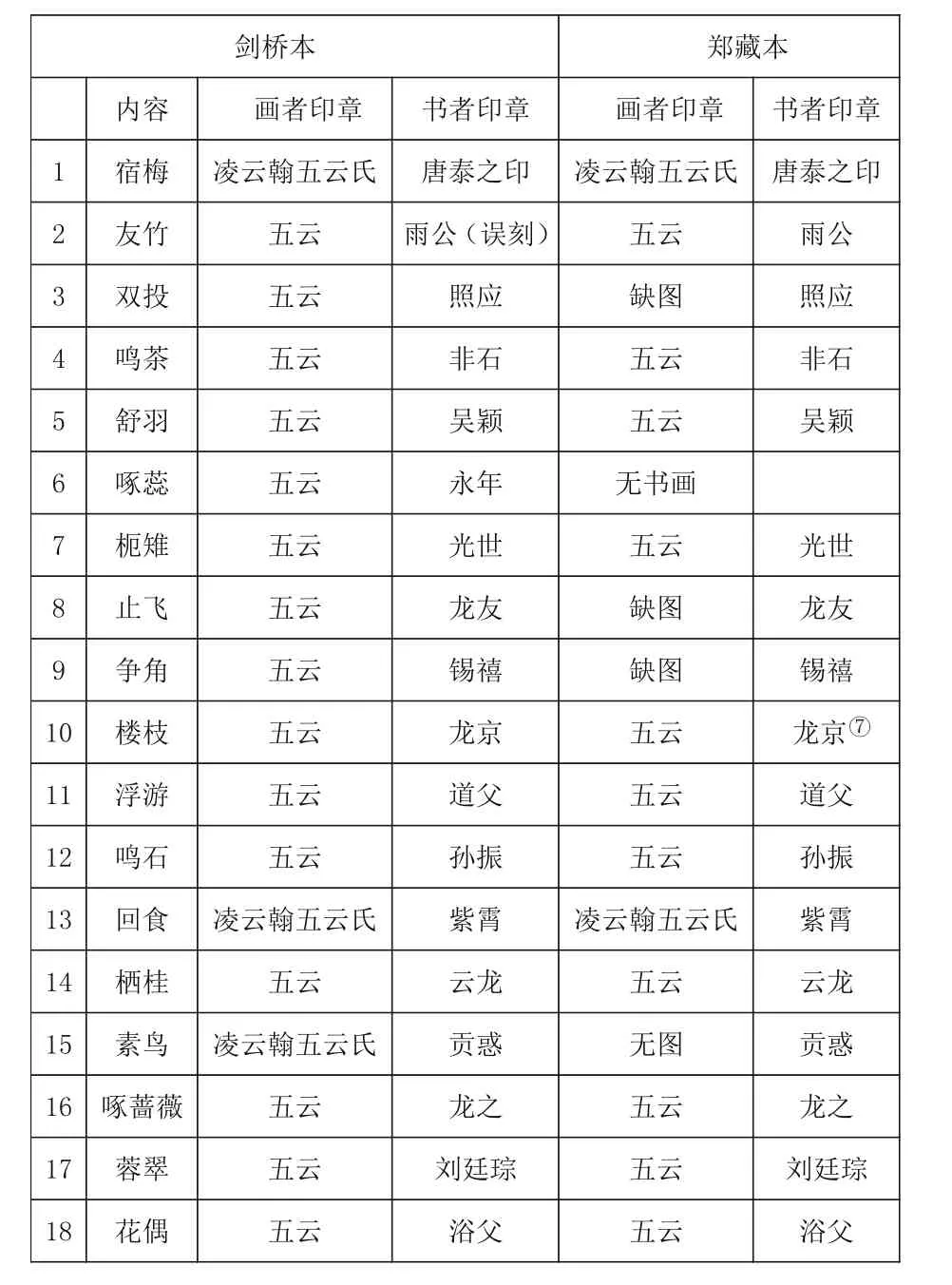

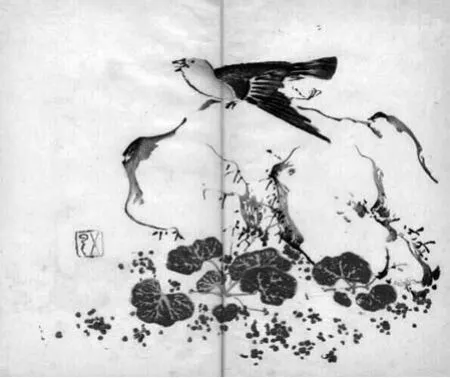

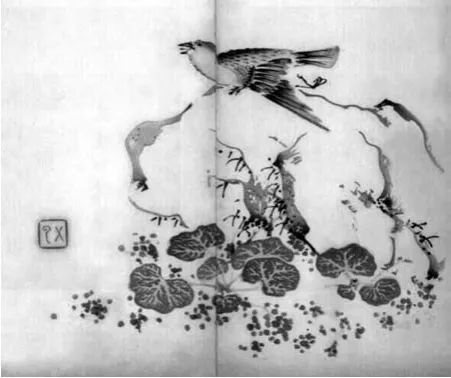

翎毛谱

①郑藏本此处书画内容对应“楼枝”书画内容,此处书者印章亦与剑桥本“爪项”书者印章相同。

《领毛谱》中,郑藏本共缺少六幅书画内容,其中有五幅只有题诗内容,而无图画,还有一幅书画内容皆缺失。剑桥本中,二十幅书画内容齐全。此谱中,二本画者与书者印章皆相同的共十二幅。郑藏本中“爪项”题诗内容对应剑桥本“楼枝”内容,此二本必有一本属装帧错误。除了装订错误以及郑藏本缺失的图画外,剩下的书画印章与剑桥本完全相同。相比较其他几谱印章,此谱的印章相同率最高。在印章误刻方面,剑桥本中存有一处误刻:“友竹”中书者印章“雨公”二字正反颠倒。(如图3、图4)

图3 剑桥本“雨公”

图4 郑藏本“雨公”

梅谱

②郑藏本此处书者印章较难辨认,但从字形上判断,与剑桥本此处书者印章相同。

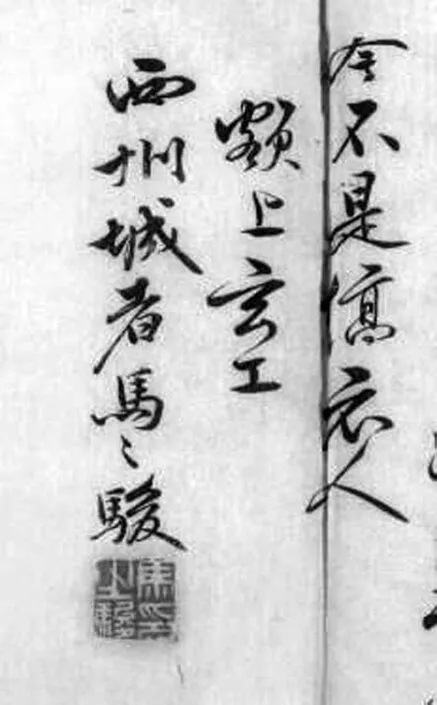

《梅谱》中,郑藏本缺失四幅图画内容,只有对应题诗内容。剑桥本中书画内容齐全,共二十幅书画内容。二本共有六幅题诗画的印章内容相同,有四幅题诗画的印章内容完全不同。其余则要么是画者印章相同,书者印章不同,要么画者印章不同,书者印章相同。此外,剑桥本中有一处印章存在误刻:“额上玄工”题诗部分落款为“马之骏”,但印章却为“周之骏”(如图5、图6)。

图5 剑桥本“周之骏”

图6 郑藏本“马之骏”

果谱

①尽管二本印章较难辨认,但从字形上判断,印章内容相同。②根据《十竹斋书画谱》的篇幅推断,郑藏本中《果谱》中缺失的“石榴”书画内容应对应《书画册》中“石榴”书画内容,但《书画册》中亦缺少图画内容,只有题诗内容。故表格中印章是依题诗内容得出。③根据《十竹斋书画谱》的篇幅推断,郑藏本中《果谱》中缺失的“银杏”书画内容应为《书画册》中“银杏”书画内容,故表格中印章是依此列出。④郑藏本中“荔枝”所附的题诗内容显示明显指向蟠桃,故应属装帧错误,而荔枝的题诗在郑藏本中无图画,其印章与剑桥本中“荔枝”题画诗中印章相同。⑤郑藏本中无“杨梅”一图,但有“杨梅”之题诗内容,只是出现装订错误:将其附在了“蟠桃”一图之后。⑥郑藏本缺失“锦枝”图画,只有题诗内容。

《果谱》只有书者印章,而无画者印章。此谱中,郑藏本缺少四幅书画内容,⑦缺少的四幅书画内容中,其中有三幅书画内容正是郑藏本《书画册》中多出的三张内容。其中有两幅缺少缺图画内容。此外,通过题诗内容判断,郑藏本中有两幅图画与其题诗内容明显不符,应为装帧错误。其分别是“蟠桃”“荔枝”⑧笔者通过题诗内容判断,其题诗内容并非对应其图画内容。。二本中,“花红”的书者印章皆难辨认。剑桥中存有一处误刻印章⑨戴柱的字为玉横,而非玉枢。。(如图7、图8)

图7 剑桥本之“玉枢”

图8 郑藏本之“玉横”

以上七谱书画印章对比中,郑藏本不仅印章色泽鲜艳均匀,而且在其印章周围皆有一大片油印,不难看出,此本中的印章应不是套印上去的,而是逐一印上去的;剑桥本中印章则存有几处误刻,印章质量与郑藏本相比,其颜色整体不够均匀,整体字形偏粗狂,有的印章边口有留白的情况,印章质量明显不如郑藏本,因此,剑桥本的印章则为套印。

郑藏本与剑桥本既同为初印本,那为何郑藏本中印章是盖上去的,剑桥本却只为套印上去的?考虑到套印工序的复杂性,一次不会套印出很多,因此,二本刊行应有前后之分,而在最早的印本中,还未来得及顾全印章的套印工序,但书坊主人又想使画谱达到题诗画的玩味性,所以,最后将题诗者的印章逐枚印于其后,而之后刻本中的印章再按此本印章内容进行套印。故郑藏本的套印时间定是早于剑桥本。

2.书法上的比较。

剑桥本与郑藏本中,二本在书体、篇幅内容及墨色等方面皆有差异。不仅如此,二本的版式亦不相同:剑桥本是普通的红格边栏,而郑藏本则是瓦头状的笺纸格式。(如图9、图10)版式的不同,或许暗示着此二本并非是同一版子套印的。

图9 剑桥本之版式

图10 郑藏本之版式

剑桥本卷首有一则胡正言声明的翻刻启示,而郑藏本中则没有此内容;此谱正文之首有一则“胡曰从书画谱引”文字内容,二本书体也是明显不同。剑桥本字体较清瘦、潦草,郑藏本则略显方正、隽秀。墨色方面,郑藏本比剑桥本稍显浓厚。谱中题诗部分字体相同,但墨色依然是郑藏本更为浓厚。

《竹谱》,剑桥本卷首为“云馆竹谱”,郑藏本则为“梨云馆竹谱”,标题中有一字之差,剑桥本应为印刷错误。二本的“写竹要语”书体亦不同:剑桥本书体较潦草,字与字之间空隙较适中,其字体墨色则有轻有重;(如图11、图12)郑藏本的书体较规范、工整,其字体比剑桥本更显秀气,墨色亦更为均匀。此外,其字与字之间的空隙略显空旷,故版面比剑桥本看起来更显清爽;谱中题诗书体皆相同,但墨色依然是郑藏本更为浓厚。

图11 剑桥本之写竹要语

图12 郑藏本之写竹要语

图13 剑桥本之墨华题辞

图14 郑藏本之墨华题辞

图15 剑桥本之阅石谱题言

图16 郑藏本之阅石谱题言

图17 剑桥本之翎毛谱小序

图18 郑藏本之领毛谱小序

《墨华谱》,卷首有“十竹斋墨华题辞”,二本字体不同。剑桥本字体略显清瘦,郑藏本字体稍显圆润;谱中题诗书体都相同,郑藏本的墨色更浓厚。(如图13、图 14)

《石谱》,卷首有“阅石谱题言”,二本字体不同。剑桥本字体显连贯、流畅,郑藏本字体较方正、扁圆,且线条较为粗狂。郑藏本的墨色虽更浓厚,但字体线条墨色粗细不均,版面不如剑桥本清爽;二本正文中的题诗字体皆相同,差异性依然在墨色的浓厚度上。

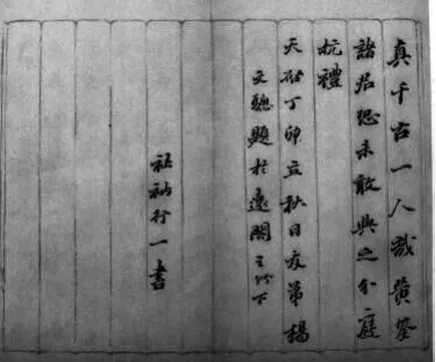

《领毛谱》,卷首有“翎毛谱小序”,二本字体、行文篇幅等皆不同。剑桥本的书体纤细、流畅,郑藏本较方正、浑厚。但字与字间隙偏大,尤其是第一页之后的几页版面书体,其字与字之间空出竟有一字之多。二本在“翎毛谱小序”中末尾处的书体内容有出入:郑藏本为“天启丁卯立秋日友弟杨文骢题于远阁之竹下”,且最末端有“社衲行一书”内容;而剑桥本中此处内容则为“天启丁卯立秋日友弟杨文骢拜题”,但其最末端无“社衲行一书”内容。

图19 剑桥本之梅帙序

图20 郑藏本之梅帙序

图21 剑桥本之兰谱序

图22 郑藏本之兰谱序

图23 剑桥本《并十竹斋果谱》

图24 郑藏本《并十竹斋果谱》

图25 剑桥本之笺纸

图26 郑藏本笺纸之“古八行”

《梅谱》,卷首有“梅帙序”,二本字体并不相同。剑桥本字体清瘦、秀气,郑藏本显更方正遒劲。

《兰谱》,卷首有“兰谱序”,二本字体稍有差异,剑桥本中字体没有笔锋,而郑藏本中字体带笔锋。整体看来,郑藏本字体更隽秀、清瘦,剑桥本字体篇方正浑厚。

《果谱》,卷首有“并十竹斋果谱”,郑藏本字体更端正,字迹较规范,不潦草;剑桥本字体虽偏浑厚,但字迹潦草。此外,郑藏本中字体更多用繁体字书写,而剑桥本多使用简体字书写,如“勋”对“勲”“逊”对“遜”“韩”对“韓”“馀”对“餘”等等(如图23、图 24)

此外,郑藏本中书写“题十竹斋画册小引”的笺纸中,其右上角有“古八行”三字,而剑桥本中此处则无任何字迹。(如图25、图26)

综上,二本中除题画诗部分的书体相同外,每谱之首的书体及排版皆不相同,尽管二本书体不同,却很难分出高低,二本书法各有特色:剑桥本书体较轻瘦,略显潦草;郑藏本书体偏隽秀,字迹较工整,字迹不太潦草。墨色方面,郑藏本较剑桥本相比,整体更为浓厚。二本字体、版式及笺纸上等方面的差异,也恰说明了二本并非出自同一版子套印。

四、套印色彩上的比较

郑藏本与剑桥本中的八谱图画套印技艺皆属精湛,色彩晕染层次亦较分明。郑藏本较剑桥本相比,整体画面色彩整体偏素雅。此外,从色彩的准确度以及套印的准确性看来,二本存有差异。

1.套印色彩准确度上比较

套色印刷,最关键的步骤就是在不同版上的色彩刷印,即印好一版,便再重刷印一遍颜色,继续套印。因此,不同版本之间,它们的颜色自然不会完全相同,会有一些深浅浓淡差别。但即便如此,这种色彩上的差异,与套印技术之后的那种略显浮夸的鲜艳色彩是不同的。郑藏本整体上偏素雅,剑桥本整体上偏鲜艳;从色彩数量上看,郑藏本没有剑桥本的色彩数量丰富。若按常理分析,套印色彩越丰富,其图画的套印技艺的复杂性越高,故套印色彩应更为准确。那么此理是否可以套用于此二本中呢?笔者先以《书画册》①笔者之所以先以《书画册》中举例说明,因为八谱中只有此谱图画内容丰富多元,故比较起来更具说明意义。中图画为例,进行分析比较。

图27 剑桥本之“牡丹”

图28 郑藏本之“牡丹”

图29 剑桥本之 “美人蕉”

图30 郑藏本之“美人蕉”

《书画册》中“牡丹”一图,郑藏本整体偏素雅,其套印色彩数量达四种,剑桥本色彩数量达六种。剑桥本中多出的两种颜色主要呈现在根茎与树枝上:剑桥本根茎颜色与叶的颜色虽同为绿色,但却不属同一色系。其树叶色彩为深绿,而枝叶色彩为浅的果绿色。而郑藏本的根茎与叶的颜色属同一色系,只是有深浅之分。其叶的颜色比根茎的颜色更深些。但从叶与根茎颜色的搭配上看,郑藏本更显自然。而“树枝”的色彩运用上,剑桥本运用了黑、棕二色来表现树枝的表皮色,而郑藏本则只运用了黑色晕染的表现手法来呈现树枝表皮的颜色。在树枝表皮的颜色表现上,二本搭配皆较合适。但若只以此幅图的标准就定论哪一本的套色更准确,似乎稍显牵强。不过笔者注意到,除《兰谱》外,二本对其余七谱图画色彩的描绘皆遵循各自的特色:剑桥本中,凡描绘花卉中的茎叶色皆由不同色系绿色如深绿与果绿来相互映衬,而郑藏本则是运用同色的深浅晕染来刻画茎叶的颜色。(如图27、图28、图29、图30、图31、图32、图33、图34、图35、图36)

图31 剑桥本之“银桃”

图33 剑桥本之“栖桂”

图34 郑藏本之“栖桂”

图35 剑桥本之“蟠桃”

图36 郑藏本之“蟠桃”

从以上二本套印色彩的对比中不难看出,画中,凡涉及“绿”的物体,剑桥本皆使用嫩绿与墨绿两种不同色系相衬之手法,郑藏本则运用绿的深浅晕染来表现。二本对“绿”不同诠释,似各有千秋,至少这里还很难说谁的套印色彩更准确。下面再以《果谱》中“葡萄”为例。(如图37、图38)

二本对“葡萄”的刻画,剑桥本中还是以丰富的色彩为主,套印色彩多达四种。郑藏本也有三种色彩,且颜色依然以素雅为主。但二本“葡萄”表皮颜色明显不同:剑桥本的葡萄表皮色为朱红色,郑藏本则用的是暗紫色,很接近于现实中的葡萄表皮颜色。二本对葡萄的绘色,不难发现,郑藏本的色彩套印更为准确。当然,剑桥本整体上对色彩的追求,并无过多夸张之处,只是与较素雅的郑藏本相比,更带有一种版画本身的趣味,而郑藏本则更蕴含了一份水墨韵味。

图37 剑桥本之“葡萄”

图38 郑藏本之“葡萄”

图39 剑桥本之“鸣石”

图40 郑藏本之“鸣石”

2.套印准确度上的比较

十竹斋的彩色套印技艺最大特色便是着重对原画翻印准确性上的把握,以此来保持原画的精神面貌。李克恭曾在《十竹斋笺谱》叙中写道:“印拘成法,上悟心裁,恐损天然之韵。”意思是,饾版水印要在“绘”与“刻”的基础上更加注重“印”的作用。因此,二本在套印准确度的优劣,最重要的便是看其绘、刻、印三者的完成情况,即是否最大程度上还原了作品的原貌至关重要。

以《翎毛谱》“鸣石”为例,此谱中几幅鸟身羽毛的绘制,皆留有毛茸茸的刀痕,这正体现了羽毛的感觉。

色彩上,郑藏本整体依旧偏素雅,而剑桥本则稍显得明亮鲜艳。色彩数量上,剑桥本亦比郑藏本多了两种颜色。郑藏本中鸟身的描绘基本用单一的墨色晕染来呈现,此外,其在深浅的晕染的色彩中配以形态不一的毛茸刀痕线条,鸟身的颜色虽较单一,但细密不一的刀痕却透着丰满浓密的羽毛感;而剑桥本在刻画羽毛上,用较为丰富的色彩来体现鸟身的羽毛,其艳丽的色彩中虽也透着几笔刀痕线条,但其刻画鸟雀羽毛感重在颜色上而非刀痕上。此鸟虽有五彩斑斓之感,但在“印”的过程中,明显略有粗糙之感。此谱中,二本对其他几幅鸟身的刻画亦是如此。如“栖桂”,二本中此鸟除了色彩表现上不同外,最大不同便体现在鸟身的羽毛上,剑桥本中的鸟身亦有长短、粗细不一的刀痕线条,但鸟的头部线条包括以下的轮廓线条只运用了墨色的线条来勾勒,而郑藏本在此处则运用了细微的刀痕线来表现。不同的表现手法,郑藏本的套印手法显然更栩栩如生。

除了对鸟雀羽毛的刀痕描绘有差异,《果谱》中,二本对水果的表皮套印亦有不同。“橙柿”一图,(如图43、图44)二本对此图中的“二橙”表皮刻画皆运用了镂空小孔以表现橙皮的略带凹凸不平的质地感,但剑桥本镂空小孔是在整体色的基础之上,再绘以密麻的小孔,孔的颜色与整体色则融为一体;郑藏本的“橙子”表皮则无底色,直接以渐变的小孔颜色勾勒出其表皮的颜色及特点,这样的方式更有层次感、更立体、也更真实。同样,此谱中“荔枝”一图,(如图45、图46)在其表皮的刻画上,二本亦是如此。剑桥本中的荔枝表皮是在整体色的基础上,直接绘以密麻小孔来表现其表皮特点,而郑藏本则先绘红、绿色晕染为底色,而后再以浅显的墨色线条勾勒出荔枝表皮的纹路。由此看出,其技艺的复杂性。

由二本的色彩准确性以及套色的准确性上的比较得出,剑桥本的套印色彩虽比郑藏本丰富明亮,但二本的套印技艺的复杂性,则当属郑藏本更胜一筹。无论是刻画鸟雀羽毛感那形态不一刀痕线条套印,还是水果表皮的纹路小孔套印,皆符合十竹斋木刻水印的“淡淡浓浓,篇篇神采;疏疏密密,幅幅乱真”的艺术刻印手法,实为经典。

图41 剑桥本之“栖桂”

图42 郑藏本之“栖桂”

图43 剑桥本之“橙柿”

图44 郑藏本之“橙柿”

图45 剑桥本之“荔枝”

图46 郑藏本之“荔枝”

五、结论

笔者以剑桥本与郑藏本为主要研究对象,通过二本画幅数量、书法印章、套印色彩以及套印准确性等方面进行比较分析,欲探寻其初印本的真正原貌。据本文研究结果表明:郑藏本应为胡正言在世时的初印本,而剑桥本则并非如其开篇“翻刻启示”中所言那样是初印本。

剑桥本的篇幅虽较郑藏本更完整,但其印章质量却远不如郑藏本,其在多处存在明显误刻。而郑藏本中印章之所以没有误刻出现,原因在于它的印章都是盖上去,而不是如剑桥本那样是套印上去,仅凭此点,可知郑藏本的套印时间早于剑桥本。除了印章的差异外,剑桥本八谱之首的开篇书体及其版式与郑藏本亦有明显差异,这恰恰印证了二本并非出自同一套版子——二本中必有一本不属胡正言十竹斋刻本。在此基础上,笔者又依据二本的套印色彩及套印准确性上的比较分析中得出:郑藏本的套印最为准确,质量堪称上乘,而剑桥本不论在套印上及准确性上皆远不如郑藏本,最终断定:郑藏本为初印本,而剑桥本为翻刻本。

剑桥本既不是初印本,那为何其开篇会有“翻刻启示”呢?笔者分析,在书商云集的三山街附近,书商必定不敢在当时最畅销的“十竹斋”面前公然盗印,这只能发生在胡正言去世后,为了在众多十竹斋翻刻本中脱颖而出,赚取最大利益,连同“翻刻启示”一并翻刻。故此本的刊行时间并非如“翻刻启示”落款时间“乙未”也就是顺治十二年(1655),确切的时间应该康熙十三(1674)年后,也就是胡正言去世后。